萧红感情路上的三个作家男人

2015-03-24彦火

2012年2月至3月,香港艺术节推出以东北著名女作家萧红一生为题材的歌剧《萧红》,颇受好评。

2013年,著名香港导演许鞍华推出《黄金时代》,使萧红的行迹更引起世人的瞩目。

萧红一生之中,有四个男人与她有过不同程度的关系。其中三个是东北知名作家,包括萧军、端本蕻良、骆宾基。

我与这三位作家均有交往,也略知他们个中交往的底蕴。

第一个作家男友:萧军

这里先说萧红第一个作家丈夫萧军。

萧红是一个薄命作家。当她中学毕业,刚巧十七岁,便在家长的安排下与哈尔滨同乡汪恩甲订婚,1932年萧红与他共赋同居,并以赊账形式入住哈尔滨的东兴顺旅馆。在萧红怀孕后,汪以借钱为由,一去不返,把萧红撇在旅馆。旅馆老板因萧红没法缴交租金,准备把她卖给妓馆还债。

萧红在恐慌下,只好向哈尔滨《国际协报》副刊主编求救。该主编一时无对策,只好写一封安慰信和连同几本文学书,让在那里发表过文章的萧军捎去。

两萧晤面,萧军读到萧红写的小诗和听到她缕述的经历,这个硬汉被打动了。

萧军原名刘鸿霖,萧是他的笔名。因为他喜欢《打渔杀家》里头的老渔夫萧恩,因此笔名就用萧。又因为他是军人出身,所以就干脆叫萧军。

换言之,萧军葆有东北男人的粗犷野性,也有好打不平的禀赋。

那个年月,趁东北大水淹没东兴顺旅馆之际,萧军凫水把萧红搭救出来。上演了一场轰轰烈烈的英雄救美的现代剧。

套萧军的话是“我们遇合了,我们结合了”。

两萧的结合,也许是天意,他们之后的仳离,也是冥冥中注定的宿命。

萧军是军人出身,有刚烈甚至粗暴的一面,萧红是彻头彻尾的弱女子,是一只饱惊风浪的独木舟,需要有一个平静的海湾停泊。萧军说,萧红是小夜曲,他自己是交响乐,一刚一柔本来可以兼济和合,奏出一阕天上人间美满乐曲。相反,若两者某一方走上了极端,肯定会变调的,溃不成曲。

两萧经历了六年情感的跋涉,最终以分手告终。

萧军的代表作《八月的乡村》和萧红的《生死场》,都是于1935年在鲁迅先生的协助下,编入“奴隶丛书”,并作为重点出版物,由上海容光书局出版的。难得的是,鲁迅亲自写了序,有名人效应,甫出版后,两萧即震动文坛,成为一时瑜亮。

相对端木蕻良、骆宾基,我是较晚认识萧军的。

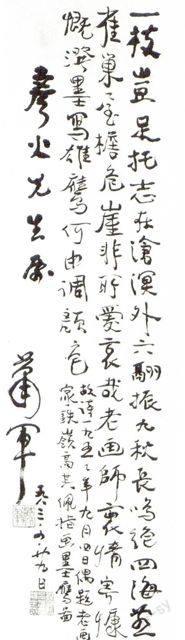

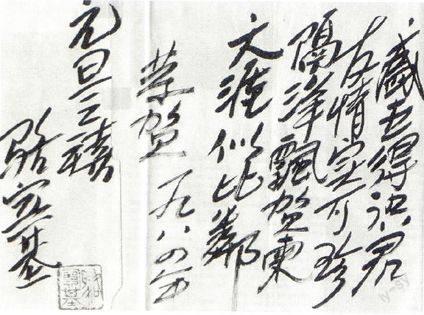

彦火注: 这帧字是萧军从香港返北京后题赠的旧诗作。诗注提的“老画家高其佩”,清代官员、画家,指画开山祖。他是名宦后裔,为清汉军镶白旗轻骑都尉高天爵的第五子。雍正期间曾升刑部右侍郎,后惨遭革职,从此脱离仕途,时年六十七岁。他虽久居他乡,身游宦海,但不忘故乡,在画上常题有 “铁岭高其佩指画”,其指画已神乎其技。此诗是萧军借高其佩指画墨鹰图抒怀寄志。

1983年1月,新加坡举行第一届“国际华文文艺营”,内地被邀请作家有萧军、萧乾、艾青,香港则邀请了金庸与我。金庸无暇去,我则应约赴会,与艾青、萧乾都是老朋友,与萧军则素昧平生。萧军是在女儿萧耘陪同下出席的。萧军身躯岸然,白发苍苍,阔脸大鼻,容光焕发,步履刚健,声如洪钟。已届八十岁老人,腰板仍是挺直的,颇有军人的遗风。他是三位老作家中,身体状态最好的。六年后萧军在北京逝世,去年六月恰巧是他逝世二十五周年。

那一年,内地三位老作家参加新加坡“国际华文文艺营”后,回程途经香港,我陪同两萧(萧军、萧乾)一艾(艾青)在香港度过一段难忘的日子。

萧军在香港期间,我们谈起萧红南来香港的事。

上世纪四十年代,许多知名左派文化人、作家因为政治迫害,南下香港避难。萧红也跟随端木蕻良南来,五年后,萧红在香港逝世,下葬浅水湾。因香港政府不重视文化遗迹,萧红墓给荒废了,当时“萧红墓已经被糟蹋得令人难以忍受的地步”(叶灵凤语)。1957年在包括叶灵凤、曹聚仁等有心的文化人奔跑下,终于把萧红遗骨迁往广州东郊银河公墓安葬。

不管怎样,浅水湾是萧红的葬身之地,我主动请缨,陪萧军及其千金萧耘到浅水湾滩头,凭吊一代才女始初下葬之地。同行的还有萧乾的太太文洁若。

岁月不居,沧海桑田,当年萧红下葬处,已无从辨认。那天风和日丽,与萧军父女信步在浅水湾漫步,很是惬意,倒是耳鼓涨满潮声风涛,仿佛在诉说一个教人断肠的故事,令人黯然。

第二个作家丈夫:端木蕻良

萧红一生之中的四个男人,与萧红办理正式结婚手续的,只有端木蕻良。萧红与第一位男人汪恩甲订婚后同居二年,与第二位男人萧军同居六年。1938年萧红寄居在西安西北战地服务团,萧军与萧红分手。

同年五月,与端木蕻良在武汉结婚。迄至1943年萧红在香港逝世,端木蕻良与萧红结合达五年之久。五年之中,其中有三年是在香港度过的。为了避难,端木蕻良与萧红双双南下香港,先住在金巴利道诺士佛台,后迁入尖沙咀乐道八号二楼。

端木蕻良这一期间为周鲸文编《时代批评杂志》,他与萧红也替《星岛日报》写稿。

端木蕻良与萧红在香港期间曾发生感情纠葛,一说是端木曾喜欢某人的小姨太。

1941年12月8日,太平洋战争爆发,萧红染上肺病,端木曾请骆宾基协助照拂,一度传说他自己拟只身返回内地,但后来他回心转意,重返萧红身边,并把萧红送入养和医院医治。

骆宾基着《萧红小传》,暗指萧红在病重中,端木弃她而去,并质疑端木对萧红的感情。我曾就此事询及端木,他是断然否定的。他向我表示,一对夫妇天天吵架,不可能和他们的创作成比例,夫妇不和决不是创作的动力,只要排比一下他们的创作产量和质量,这个问题就会迎刃而解的。

先看萧红的著作。在这期间,萧红的著作有《回忆鲁迅先生》(1939年重庆版)、《呼兰河传》(长篇小说,1940年12月香港完稿,1942年由桂林上海杂志公司出版)。其他尚有《小城三月》《马伯乐》《旷野的呼喊》等等。《呼兰河传》更是萧红继小说《生死场》之后的另一部杰作,而且写作技巧更趋圆熟。

我们回头看一看端木在这期间的著作:《科尔沁旗草原》(1939年重庆出版)《风陵渡》(1940年香港出版)《江南风景》(1940年香港出版)《新都花絮》(1940年香港出版)《大时代》(《人间传奇》第五部,在香港《时代文学》连载)。这期间出版的《科尔沁旗草原》,是端木的代表作,作品的数量和质量,也大大超越前一时期。

周鲸文是端木与萧红在香港期间最亲密的人。他曾说过:“两人的感情基本并不虚假,端木是文人气质,身体又弱,小时是母亲最小的儿子,养成了‘娇的习性,而萧红小时没得到母亲的爱,很年轻就跑出来了家,她只有坚强的性格,而处处又需求支持和爱。这两性格凑在一起,都在有所需求,而彼此在动荡的时代,都得不到对方给予的满足。”

柳亚子甚至说他们的结合是“文坛驰骋联双璧”,句曰:“谔谔曹郎奠万哗,温馨更爱女郎花。文坛驰骋联双璧,病榻殷勤侍一茶。”“曹郎”即指端木,柳亚子在“病榻”句下且有这样的注释:“月中余再顾萧红女士于病榻,感其摰爱之情,不能忘也。”

端木与萧红曾经倾心相爱过,却也不排除有过裂痕。

端木在萧红卧病期间,传说要跟骆宾基他们突围返内地,但他最终因萧红病重放弃了,并守护着萧红,直到萧红逝世。1957年,端木以萧红丈夫的名义,委托中国作家协会广州分会,将萧红原葬于香港浅水湾的骨灰,运回广州安葬。

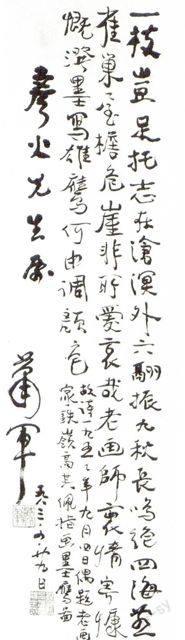

1986年,我曾促成俞平伯访香港(他是坐轮椅来港的)。尔后,我曾有一个心愿,希望能让端木蕻良旧地重游。端木也向我表示了这个愿望,后来终获香港中华文化促进中心的支持,于1989年,邀请他与夫人锺耀群女士来港讲学,事先也获得他首肯了。结果当香港中华文化促进中心给他寄机票时,他又以“体力不支”为由,婉谢了。(见附信)从而未能实现他多年的宿愿。

七年后,端木因“体力衰竭”,于1996年10月6日逝世。端木临终遗嘱,将遗体火化后,把部分骨灰运来香港,撒于海中。报导说,端木此举是因1940年到43年,曾在香港工作过,对香港存有感情。

端木遗言把骨灰在撒在维多利亚海港,可见其对香港的深厚情感。我以为,端木之对香港有特殊感情,不仅仅因他曾在香港工作过──那不过是短短三年光景而已,相信其主因是他在香港有过一段刻骨铭心的情感。

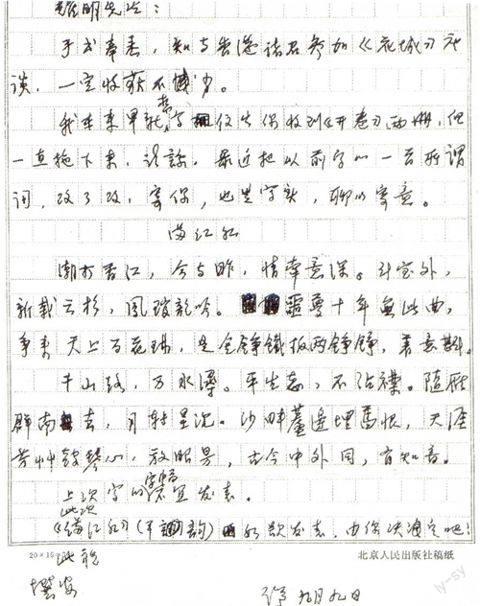

端木在1982年9月9日给我的信中,特别填写了一首《满江红》词,抒寄他情牵香江,那怕是月转星沉,岁月嬗变,于他来说,思念之情却不絶如缕,彷佛插上翅膀伴随南下雁群,去寻觅他那芳草琴心的知音,情深意切。

生死相隔不相忘

──端木蕻良与萧红

生死相隔不相忘,落月满屋梁,梅边柳畔,呼兰河也是萧湘,洗去千年旧点,墨镂斑竹新篁。

惜烛不与魅争光,箧剑自生芒,风霜历尽情无限,山和水同一弦章。天涯海角非远,银河夜夜相望。

──《风人松为萧红扫墓》

这是萧红骨灰从香港迁葬广州银河公园的三十年后、端木蕻良在妻子钟耀群陪同下前往致祭时写的词,不乏令人一再吟诵的佳句。最末一句“天涯海角非远,银河夜夜相望”,令人低回不已!

端木蕻良在萧红逝世十八年后才再娶,是否表示他一直对萧红的难以忘怀?萧红逝世后,他写了不少悼念的诗词,明眼人都知道带有忏悔的成分,个中是矫情还是真意,令人扑朔迷离。

不管怎样,相对之前的男人,端木蕻良对萧红创作的影响是相对大的,对萧红的感情也显得相对地深厚隽永的。

萧红因萧军举措的粗暴及其感情出轨而仳离,她最后情归端木蕻良,可惜在端木的内向性格及温文尔雅的柔弱,找不到另一个感情的港湾,是可想而知的。

不少评者把端木蕻良视作是介入两萧感情的第三者而加以非议,是不公允的。萧红自己说:“……掏肝剖肺地说,我和端木蕻良没有什么罗曼蒂克的恋爱历史。是我在决定同三郎永远分开的时候才发现了端木蕻良。我对端木蕻良没有什么过高的希求,我只想过正常的老百姓式的夫妻生活。没有争吵,没有打闹,没有不忠,没有讥笑,有的只是互相谅解、爱护、体贴。”

萧红赠给端木的定情之物:一串相思豆和一枝小竹竿,是有特别含意的。相思豆代表了爱情,竹竿是坚贞不移的象征。

1938年4月,身怀六甲的萧红与端木在武汉大同酒家结婚,开宗明义地公告亲友。可惜婚后端木蕻良未能满足萧红所说的“正常的老百姓式的夫妻生活”,也是意料之事。

端木出身大家庭,自幼受到家人照顾,依赖性较强,独立生活能力较差,加上生性忧郁,是一个典型的旧文人本色,与乎萧红因生活坎坷所衍生的倔强、勇敢性格,和自主的生活能力,相形见绌。萧红想要的是呵护、关爱甚至生活的照拂,端木在这一方面却是阙如的,这难免使萧红感到失望、气苦。

可是,两人在创作路上,却取得前所未有的默契。

打个比方,萧红在重庆开笔的《呼兰河传》和《马伯乐》,是待到香港才完成的,这也有着端木的一份功劳。

起初,萧红对《呼兰河传》小说的书名感到犹豫不决,恰恰是端木给她出的主意。端木读过《尼罗河传》,觉得书名有气势,建议萧红以她家乡呼兰县的呼兰河命名。这就是《呼兰河传》书名的由来。

端木还破天荒为萧红画插图,这在孔海立的《端木蕻良传》和袁权的《萧红全传》都提到此事。

萧红的《小城三月》于1941年7月在《时代文学》第一卷第二期发表,文末注道:“1941年,夏重抄。”可见这是1940年末或41年初写成的,大抵是萧红写的最后一篇小说。

小说刊载时还有两幅插图,一幅署名“金咏霓”,一幅署名“京平”(荆坪),都是端木蕻良的笔名。一幅画的是哈尔滨的马车夫在大雪中奔跑,一幅画的是翠姨、松花江对岸的景色和近处的啤酒桶。

端木没有去过哈尔滨,对哈尔滨不熟悉,萧红就给他出主意。端木按照萧红的意思作了这两幅插图,连学过画的萧红亦大为赞赏,她高兴地在画上加题“小城三月”和签名。署名“金咏霓”是从《楚辞》“虹霓纷其朝霞兮”而来,抒发一种向往的心情,俱见端木的才气。

可见,端木与萧红在创作上是相濡以沫的,这也许正是他们两人结合的最大基石。

端木蕻良是多才多艺的作家,他不光诗、文章写得好,还擅书画。他曾送过我两帧画、一张条幅,文友浏览后都予称许。

两帧画,一张是罗汉松,一张是风荷,都是水墨国画,不设色,更显其功夫。罗汉松莽莽苍苍,粗壮的枝干和如戈戟的针叶,颇见精神;风荷墨色厚重,迎风右摆,柔中见刚,别有韵致。记得,我曾向他索一张画,转赠给美国“爱荷华国际写作计划”主任聂华苓,聂华苓也颇为欣赏。

端木的忧郁和孤独

土地是一个巨大的影子,铺在我的面前,使我的感情重添了一层辽阔。当感情的河流涨起来了,一个人就想起了声音和词句。夏天和秋天,积水和水沟一般平了。泪水和眼眶平潮了,泪珠就滚落了。我的接近文学是由于我的儿时的忧郁和孤独。

这种忧郁和孤独,我相信是土地的荒凉和辽阔传染给我的。在我的性格的本质上有一种繁华的热情。这种繁华的热情对荒凉和空旷抗议起来,这样形成一种心灵的重压和性情的奔流。这种感情的实质表现在日常生活里就是我的作人的姿态,表现在文章里,就是《科尔沁旗草原》《大地的海》《大江》《大时代》……

在萧红生命中三个作家男人之中,要说到才气及文学成就,相信端木蕻良应是首屈一指了。

在与端木的交往中,他特别寄了早年他写的《我的创作经验》(原载1944年上海《万象》月刊)给我,说文章吐露了他的写作的动机和心态。上面援引的正是文章中的两段话。

这两段话大致可以勾勒出端木的创作源泉。

阅读端木的作品,可以感受到他所追求的四种东西:风土、人情、性格、氛围。

《科尔沁旗草原》虽然在民族危机的大前提下,也不可避免地融汇进四十年代“救亡”大主题的话语,但小说以科尔沁旗草原做背景,为读者铺陈了东北黑土地的历史与现实、社会与文化的画卷,别有引人入胜的地方。

《科尔沁旗草原》是端木二十一岁时的作品,迄今读来仍有现实意义。小说的主人公——丁宁,是一个新型“知识青年”,又是与传统富人不同的“富二代”。他就读于南方的一所大学,休假回到了东北的农村——科尔沁旗草原。

小说以激越雄浑和华美冷艳的两种笔调,讲述了一个沉郁凄美的故事。三年的大学生活,充实了丁宁现代的科学知识文化,再加上在城市环境文化的熏陶下,受到社会、思想、文化、经济所揉合诸因素的冲击下,俾使这个出身农人子弟,产生了 “脱胎换骨”的变化。

丁宁已焕然成为了时代的“新人”。“新人”回到了还处于原始荒蛮的农村,他原先抱持充满改造者的雄心壮志,很快遭受到严重挑战。他为自己的身份找不到新的定位,而陷入了不能自拔的矛盾中。新的认识高度,让他看到草原上的家乡还蕴藏深厚的生命力,但是解开这个结的阻力,恰恰是来自于自己的家族。

《科尔沁旗草原》只写了第一部,其实他还打算写第二、第三部,他早年在接受我的访问,表示他对后面二部已有通盘计划。

其实,端木早年已开始《科尔沁旗草原》第二部的写作了,可惜已写好的五章文稿,却在桂林散失了,令他感到心灰意冷。

囿于端木出身的家庭背景,端木虽然也受到时代的感召,参加了不少爱国政治活动,也曾想与时下的青年那样充满热情和激昂情绪,就是做不来。到底这不是他的本性。

他与萧军不同,革命圣地延安不是他唯一理想的归宿,相反的,他在创作上才找到真正情感的依归。他的创作土壤是源自他的故土,在他的作品中,仍然可以嗅到大草原的气息和泥土的芳香。

也许革命在端木的内心深处只是一个似近还远的字眼。所以端木写道:“土地传给我一种生命的固执。土地的沉郁的忧郁性,猛烈地感染了我,使我爱好沉厚和真实,使我也像土地一样负载了许多东西。当野草在西风里萧萧作响的时候,我踽踽地在路上走,感到土地泛溢出一种熟识的热度,在我们脚底。土地使我有一种力量,也使我有一种悲伤。我不能理解这是为什么,总之,我是负载了它。而且,我常常想,假如我死了,埋在土里了,这并不是一件可悲的事,我可以常常亲尝着。我活着好像是专门为了写出土地的历史而来的。”

端木在1979年接受我访问时,曾告诉我,他对《科尔沁旗草原》后两部的基本人物架构已了然于怀了。

他说道:“具体到一个人身上,就像大山吧,原是游击队长,在第二部里主要写他。从《科尔沁旗草原》第一部的蛛丝马迹可以看出,他要离开丁府,他要走出去,走出去当然要抗日了。至于丁宁呢?我的安排是:将来他不是一个真正代表民族力量的人,但他有这想法,以民族的命运自任。这种知识分子,这种家庭都有这种想法,好像舍我其谁,其实他不能担负,他是受批判的,他又不能走到民族资本家那一步,他不喜欢这东西。实际上这种人就是唱高调的。”

端木又说:“在中国像胡适等等都是属于这种类型的,我都跟他们接触过。大山是第二部的主角,丁宁是第三部的主角。”

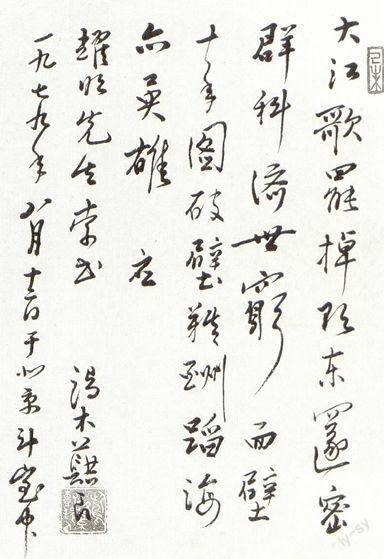

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。 应耀明先生索书 端木蕻良 一九七九年八月十二日于北京斗室中彦火注: 端木蕻良誊抄周恩来早年的一首诗给我。这首诗表达了周恩来负笈东渡寻求真理的决心。起句“大江歌罢掉头东”,气势雄伟,端木蕻良值此表明中国开放后的豁朗心境。

在丁宁的身上,不难读到端木的忧郁与孤独,甚至有点彷徨的心境。这也是大时代中国知识分子的写照。

也许“主题先行”的创作思想,并不符合端木的性格,晚年的端木,并没有着手去完成《科尔沁旗草原》的三部曲,而是埋头写他的《曹雪芹》,这是后话。

从萧红“半部红楼”谈到端木的《曹雪芹》

萧红临逝世前,在拍纸簿上写道:“我将与蓝天碧水永处,留得那半部‘红楼给别人写了。”

萧红病逝前,伴随身边的骆宾基,对此解读为萧红生前的一个心愿,说是她希望有朝一日邀请几个好友,走一趟红军所走过的路,然后共同写一部小说。

虽然这一说法有不少评者引用过,但我对这一说法,一直存疑。

理由是以萧红的性情和一贯作风,这一举措似乎颇为牵强。

倒是我一直怀疑,萧红口中的“红楼”是指续《红楼梦》后三十回。

早年在端木给我的二十多封信中,其中不乏涉及他一直在筹划写曹雪芹传和续《红楼梦》的意愿。

端木这个愿望,是在早年已萌生的。

他1979年在接受我的访问时,特别提到“续《红楼梦》也是我的宿愿,搞完曹雪芹也想试着搞搞这个。我想续三十回更合理一些。对高(笔者按:即高鹗)续本中符合作者原意,已为读者所熟悉的部分情节也要予以适当保留,人物的处理上尽量按作者原意发展。如小红还应有一段大故事,探春似应回来收拾残局,妙玉的结局也似太草率了一点,也想改变等等。反正这都是些初步设想,现在手头上的工作已够紧张了。我但愿能赢得时间完成它!”

端木与萧红结婚后,肯定会把他的续《红楼梦》的心愿告诉萧红的。《红楼梦》也是萧红喜爱的作品,相信萧红在听到端木续《红楼梦》的计划,会感到雀跃。

如果萧红不是早逝,端木身体状态良好,他们共同完成续《红楼梦》的机会是很大的。

有理由相信,萧红所说的《红楼》,也许指的是“续红楼梦”的未竟愿望。

端木晚年另一个迫切的创作计划,是写曹雪芹传。

端木上世纪七十年代末叶,在接受我的访问,对《曹雪芹》已有详细的提纲。当时他对我说,《曹雪芹》想写五十万字。后来端木又改口称,《曹雪芹》全书约一百万字。

我问端木他写曹雪芹,是以史为主,还是艺术的再创造?

端木清晰地表示:“如果不是个创作,那我写他干吗?也是我的创作吧!但有些地方不得不违背历史真实;大地方不违背,小地方不要紧。要让人一看就了解,《红楼梦》是从这儿来的。让人知道,曹雪芹是怎么回事。他本来是一个时代的产物。为什么会产生他?必须从社会、政治、经济思想几个方面为曹雪芹和《红楼梦》的诞生——作家和作品的诞生奠定基础。把各种矛盾集中起来,都集中到曹雪芹身上,让大家知道,这样的情况必然要产生曹雪芹,有个曹雪芹也必然要产生个《红楼梦》,用中国的老话说,就是‘呼之欲出,他自然就出来了。”

骆宾基(左)与彦火摄于北京寓所(1981年)

他向我表示,《曹雪芹》的情节发展,他想从两个大方面写,写三股线:曹雪芹家世,历史的真实,他怎么写《红楼梦》。“另一个是社会方面,从当时整个清朝的政治斗争、经济形势,然后到农民起义,还有思想界。思想界就是社会基础的反映。这样交叉起来写就热闹了,也有深度了。”

他进一步阐述道,手法不能模仿《红楼梦》,“模拟是最拙劣的办法,它不能产生艺术。同时,又不能离开《红楼梦》,因为和它是血肉相关的;第二,我要写出曹雪芹幼年、青年、逝世以前三个时期。这样一来,和他相处的一些女孩儿,刚刚被塑造出来,随着事物,特别是年岁的增长,就得换人了。”

《曹雪芹》是一九七九年开的笔,当时端木给我来的信表示:“目前故事的内容只进行了五十天,已写了十万字。你看,康熙是十一月十三日死的,我现在才写到第二年的正月十五,就有十万字了。康熙死后七天,雍正就登基了,登基就要采取一系列措施,曹家就有反映了。另外,本来清朝的规矩,皇帝死了要守三年丧,我因为要为故事做安排,没管那一套,明知故犯。因为虽然七天后,百官上书,请皇帝除孝执政。但要穿素服,上朝不在正殿,在偏殿,反正受限制,我们何必限制呢?在《巴黎圣母院》里,雨果写国王去探监,那是不可能的,他可以那样写,我们为什么不可以。也有人批评雨果,他写得不真实,违反历史,可它照样存在。我也不管他,我就写元旦百官朝贺,正月十五在南海放焰火,这是个大场面,这样一来气氛就出来了。雍正一上来搞的阴谋诡计都在这里布置下去了,他要把十四个皇子调回来,他先抄李家,到雍正五年抄曹家,这事儿就多了……”

端木晚年身体一直不好,经常要住院。他对《曹雪芹》的创作进度很慢,他是1996年逝世的。当时他才出版了《曹雪芹》三部曲的第一部。第二部未出版便撒手人寰了。

还幸第二任妻子钟耀群也有较丰富的文化底蕴,根据之前端木的提纲,协助他完成后面的二部曲。端木曾告诉我,夫人钟耀群曾主演过《武则天》《大雷雨》等知名话剧,也创作过多部话剧。

《曹雪芹》的第一部作者署名是“端木蕻良”,第二部作者署名是“端木蕻良、钟耀群”。

难得的是,端木逝世后,钟耀群继续完成《曹雪芹》第三部曲。

内地出版的《曹雪芹》的第二、三部,都署名是端木蕻良、钟耀群合著的,但台湾的高宝版,作者署名却把钟耀群名字去掉,是很不公允的。

钟耀群是于去年2月14日逝世的,她生前还整理出版八卷九本的《端木蕻良文集》和出版《端木与萧红》专著。

萧红最后的一个男人:骆宾基

萧红生命中的最后的一个男人是骆宾基,后者较萧军和端木蕻良年轻。

萧红在临逝世前,骆宾基在病榻伴随她四十四天。

骆宾基后来在他撰写的《萧红小传》,曾巨细无遗地记录了与萧红相处的日子,成为后来研究萧红的重要史料。

因为骆宾基无微不至的照拂,萧红心存感激,相反地,对她卧病时曾一度离开她的端木蕻良则心存怨怼。

年届二十五岁的骆宾基于1941年秋从内地到香港,大约十月间,去九龙乐道探望萧红,这是他们的初次邂逅。

我曾以书信形式,探询骆宾基,关于他与萧红的交往的内情。

骆宾基对此,作了十分详细的答复。

骆宾基在复信中说:“12月8日,太平洋战争爆发,当天一早(在日本轰炸机开始轰炸的三十分钟之内)我就先去看她,原想商议一起躲到农村,即九龙郊区去避难,这样就必须先协助她,安排她去农村住下来之后,我才能再回到自己的寓所去取手稿及衣物等,以相就为邻,有个照应。岂知去后未能脱身,直让送她到香港半山的住宅区,又转铜锣湾,三移思豪大酒店,那已是次日的傍晚了。在乐道,我本答应萧(彦火按:指萧军),一定把她安置妥当以后再离开,而且也被她的同居者 (彦火按:指端木蕻良,下同) 恳托一助,但我却怎么也想不到一到思豪大酒店,萧红的同居人竟不辞而别了。《大公报》记者杨刚来访萧红之后,萧对我说,T(彦火按:指端木蕻良,下同)随人走了,不再来了!于是作为与病人共患难同生死的护理者的责任就不容推辞地落在我的肩上了。此后朝夕相处四十天,而那个T君则在我走后的第三十四天又不告而来了(距萧红逝世仅仅还有十天),并把行李带到养和医院,说是要陪我护理病人。”

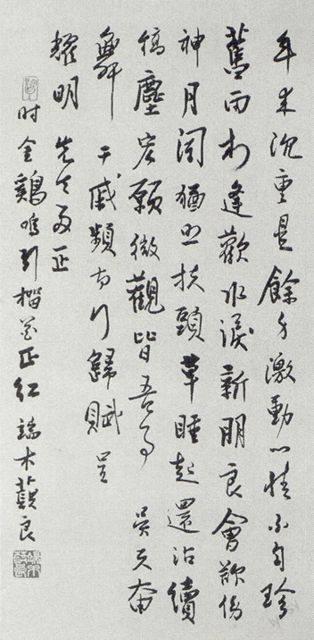

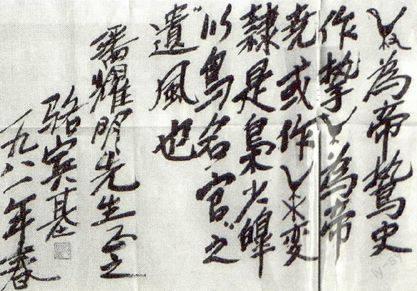

图片说明:骆宾基于1981年春题赠潘耀明(彦火)的书法,写的是“鸟”这个字的演变过程。骆宾基是研究金文的专家。

当然这是骆宾基的版本。骆宾基在《萧红小传》行文中,对T君(端木蕻良)多有贬意,相反地,对萧军评价是相对正面的。

骆宾基在给我的覆信中,进一步表示道:“问题是早已经在太平洋战争开始之次日(1941年12月9日),萧进入思豪大酒店之夜开始,直到四十四天之后逝于圣士提反临时医务站,萧红是独身一人,再也没有什么‘终身伴侣之类的人物在这世界上存在着了。萧红与T的的同居关系随着战争的爆发而在这天就宣告解除了(骆与萧只是文艺战线上的同时代人的战友关系、道义关系而亲切如姊弟──彦火按:这是骆宾基的加注)。这是历史的真实,是不容以伪善代替的。矛盾本质,就在这里。”

按骆宾基的说法,他在战乱中与萧红厮守四十四天,“谱写着纯真深挚、为俗人永远不得理解的文坛佳话。”萧红在炮弹声中的病榻上,曾向他表示过:“我们死在一起好了!”这段姊弟恋,虽短暂,却深刻,俾使骆宾基后来写了单行本《萧红小传》。

1942年元月22日中午12点,萧红饮恨香江。逝世时只有三十一岁。萧红在自己的版权遗嘱里面,作了这样的安排:散文集《商市街》归弟弟,小说《生死场》归萧军,《呼兰河传》归骆宾基。而作为萧红的丈夫端木蕻良,什么都没有。萧红辞世时候,端木蕻良和骆宾基全都在场。他们一齐埋葬了萧红。然后他们一块逃难到了广西桂林。端木对外间议论他与萧红感情,基本上保持缄默的态度。

倒是端木的家人,包括他的侄子、一些学者和夫人钟耀群都曾撰文为他辩护。以下是为端木翻案的另一版本──

当年萧红进入圣士提反临时医务站动手术之前,萧红就与端木蕻良交代了后事。一是要端木蕻良保护她的作品,将来不要让人随意删改她的作品。版权都由端木负责。她亲笔立一个字据,被端木蕻良当面撕掉了。他认为一来自己是她的丈夫,妻子的版权理应由丈夫继承,二来立字据,不是表明萧红不久于人世?不该让她落下死亡的阴影。而萧红担心是她早期作品的版权,她不很放心。二是,萧红多年前就谈过,她若死了,想埋在鲁迅先生的墓旁。那是她的恩师,没有鲁迅,就没有自己的今天,端木蕻良完全尊重她的选择,只要将来条件允许。那么眼前呢?萧红提出,把自己埋在一个风景区,要面向大海,要用白色的绸子包裹自己。第三件事,是要端木蕻良答应,将来有条件时,一定要去哈尔滨,把她与汪恩甲生的孩子寻找回来。第四件事,是如何酬谢骆宾基,人家毕竟是个外人,肯留下来实属不易,为此,她与端木蕻良商量多次。后来萧红提出,骆宾基是为自己留下的,不如把自己某本书的版税赠送他更有意义些。萧红提出把将来再版的《生死场》的版税给他,那是自己的成名作。端木蕻良则认为,《生死场》已再版多次,篇幅又不大,加起来版税不会有多少,不如把《呼兰河传》将来出书的版税送他,这是本新书,再版机会多,篇幅也长。萧红同意了,于是把骆宾基找来,当面告诉了他。

这一起长期悬疑的文坛笔墨官司,当事者各执一词,孰真孰假,只有长眠地下的萧红晓得,反正萧红生命中关系迩密的三个男人已先后逝世了,他们在泉下相信也有一番激烈的交锋。

骆宾基与《金文研究新考》

在萧红生命中的三个作家男人中,就文学成就而言,也许都无法超逾萧红。

中国现代文学的研究者,特别是外国汉学家,所以对萧红的这三个作家男人感兴趣,恰恰只是因为萧红的关系。

上世纪八十年代初,日本汉学家池上贞子女士特地跑来找我,说她从端木蕻良处获悉,端木曾把萧红的一半骨灰葬在圣士提反女校的秋千架下。(此处当时是法国传教士所办临时医疗站所在,萧红正是在这里下世的。)

我曾陪同池上贞子去圣士提反女校,去寻觅萧红骨灰下葬处,可惜已无从辨认了。

可见外国汉学家关心的只是与萧红相关的数据。美国汉学家葛浩文(Howard Goldblatt)在写《萧红传》(英文版)的时候,连骆宾基写的《萧红小传》也未读过。

一位与萧红、萧军、端木蕻良、骆宾基熟稔的中国当代作家林斤澜,更说过这样的一句话:“萧军、端木蕻良、骆宾基活到八十几岁,但都没有多少杰作流芳。萧红三十一岁,一部《呼兰河传》石破天惊,抒情牧歌,奇美惊世,像是灿烂的星星,悬挂在文学的夜空,永永远远!”

林斤澜的评价也许是对的,却不够全面。以骆宾基为例,他的文学成就相对是较弱的一个,可是他在现代中国文学史上,也是有一定的地位。

骆宾基的文学道路,是从十九岁开始的。1933年春父亲病故,无力供他继续升学,1935年他曾意图越境到苏联求学未果,1936年5月怀着一丝希望南下,跑到冒险家乐园的上海,住在法租界,开始写他第一部文学作品《边陲在线》,这是以抗日救国军为题材的长篇小说。当时他已完成了一半,便效法萧军做法(萧军的《八月的乡村》由鲁迅推荐,并在上海出版),把稿寄给鲁迅,但鲁迅当时已身染沉痾,不能代为推介了。

后来茅盾看了骆宾基寄去的誊清稿,答应代为介绍出版社,并获得萧军的鼓励,可是天马书店正准备发排这部长篇之际,全面抗战开始(本书于1939年由上海文化生活出版社出版),骆宾基不得不暂时结束“亭子间”的生活。

四十年代是骆宾基的重要创作期。1940年冬初,骆宾基到了桂林,在聂钳弩的帮助下得以在桂林安居下来,创作欲焰炽旺,发表了中篇小说《吴非有》(载《自由中国》),短篇《寂寞》,童话《鹦鹉和燕子》(后由文化供应社出版)和长篇小说《人与土地》。1941年“皖南事变”发生,骆宾基由广州湾去澳门转香港,不久邂逅了卧病的萧红,在战乱中与萧红厮守四十四天,这成了骆宾基后来所写的《萧红小传》的素材。

骆宾基在“文革”后,几乎在文坛消声匿迹。1980年笔者在福建榕城,欣遇研究骆宾基的龙岩师范学院讲师赖丹先生,并了解到骆宾基这些年来的生活和创作情况──

1956年,骆宾基由于与胡风稔熟的关系,曾卷进株连广大的“胡风集团”案件,被视作胡风集团的嫌疑分子而审查一年。

当年骆宾基只有三十九岁,时值盛年,猝遭此打击,不禁心灰意冷,便产生与文艺告别的念头,于是把兴趣转移到文史方面,开始钻研古代典籍《诗经》与《古代社会研究》等,因而不得不接触到殷墟甲骨文字之源,以确训诂。1962年,骆宾基又推翻原议,放弃这方面的研究,因为在研读上述史籍中,他初步对郭沫若在金文研究方面的结论产生疑问,因为他发现了“可能是古五帝时期的金文,应早于殷墟甲骨千年以上”,这无异与郭沫若唱对台戏。后来骆宾基三思而行,终以投鼠忌器,搁置研究。

“文革”十年,骆宾基又受到另一次冲击,再次宣告与文学诀别。从1972年开始,由于患了高血压症,他得以半天休假,偷得空闲,便在家里重起炉灶,弄起金文的研究来了。照骆宾基的话说,实际上当时我是找个精神上的避风港,作为求得唯一安慰自己,解决大痛大苦的方法。打从这开始,他便开始作读书札记,兼及《诗经》《左传》的研究。后来骆宾基写成一部近十万字的《金文新考》(1987,山西人民出版社)。

这部《金文新考》积累了骆宾基多年来的研究心得,除了《典籍篇》,余分三辑,包括《货币集》《兵铭集》《人物集》(鲧、尧、舜、禹四篇),作者提出以下过去未得出的结论:“中国在公元前四千年,就已经有了青铜。这和埃及的青铜时代开始的公认年限是相同的。”他进一步指出:“1956年在陕西西安半坡遗址的发掘中,就出土过铜片,是由高级合金制成的。半坡遗址经碳素测定的年代,为距今六千年。由此可知,以前定半坡遗址为新石器遗址,那就完全不对了。”

骆宾基以自己的研究心得,希望“纠正金文研究方面的千年之误”,包括由宋代欧阳修、薛尚功,清末吴大澄和在文字学方面有过卓越贡献的王国维在研究中之“误”,直到现代胡适、鼎堂先生等学者之“误”,骆宾基均提出自己的见解;此外还对“汉学家李约瑟博士的某些论点”,也提出了异议。

骆宾基在以后与我的通信中话题,大都涉及金文研究,可见他在另一个领域——金文研究的成果。