宋代无名氏词刍议

2015-03-22谭新红

谭新红

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

词曲学研究

宋代无名氏词刍议

谭新红

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

宋代的无名氏词有1 200百余首,数量不可谓不多,其中不少作品还颇具审美价值和思想认识价值。然而,可能是受“知人论世”观念的影响,学术界对宋代无名氏词少有关注。从佚名原因、流传过程和价值等方面考察宋代无名氏词。宋代无名氏词佚名的原因有三:一是受文体观念的影响;二是内容涉讽刺狭邪者往往不署名;三是宋代不少女性词人、隐逸词人填词后经常不署名。宋代无名氏词主要是靠词选、类书和史书三者传播至今。

宋代;无名氏词;佚名原因;流传;价值

叶维廉在《中国诗学》中曾说:“在我们的经验里,文学史家、批评家常常省略了某些文化事件或文学作品,这并不意味着这些作品一定缺乏重要性,它们之被省略,往往是被得势的意识形态所抗拒,被某一种偏爱的历史诠释所排除。”[1]宋代无名氏词就是这样一批被“省略”了的文学作品。据统计,除去残篇和断句,《全宋词》[2]所收无名氏词多达1 210首,在两万余首宋词中,占6%,比例不可谓不大。对于这为数众多的宋代无名氏词,长期以来却乏人问津,不仅单篇论文无人论及,各种文学史、词史类著作也鲜有提及。这到不一定是意识形态或偏爱的原因,更可能是受传统“知人论世”文学批评观念的影响。然而,“作品的价值应该更重于作家”、“作家不算什么伟人,他(她)的伟大之处全在于作品,当他(她)的作品脱离世界、脱离人类之后,还有什么意义?”[3]作者佚名不等于说作品不重要。本文即从佚名原因、传播途径和价值等方面观照宋代无名氏词。

一、佚名原因

为什么会有那么多宋词佚名呢?清人沈雄在《古今词话·词品下卷》中认为词作如果内容涉及讽刺或者太过秽亵的话,宋人填词后往往不署名:“昔人词多散逸,而又委巷沿习,宫禁流传者,细心微诣,其精彩有不可磨灭故也。或有暗用刺讥,及太近秽亵者,统曰无名氏。余亦听其托乩仙,冒鬼吟,题壁上,记梦中而已。且和成绩嫁名于他人,夏公谨讳言其姓氏,必欲指为某某手笔也,迂甚。”[4]879沈雄分析得并不全面。考察宋代文献,宋词佚名的原因有很多,主要有以下几种情况:一是受文体观念的影响;二是从内容上看,讽刺狭邪之作往往不署名;三是从创作主体看,宋代不少女性词人、隐逸词人填词后也经常不署名。

(一)受文体观念的影响

词自诞生之日起,就被打入卑体行列而为人们所鄙视。五代时,和凝少年时好为曲子词,等他做了宰相后,“专托人收拾焚毁不暇”[5]。宋人对词也是充满了矛盾,他们认为诗庄词媚,诗尊词卑,词是小道、是末技,如钱惟演自称“坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小辞”[6];欧阳修《采桑子·西湖念语》认为词是“聊佐清欢”的“薄技”[2]153;一直到南宋末,刘克庄在《黄孝迈长短句序》中还说“词尤艺文之下者”[7]第329册,373这样的话。

因为词是“小道”甚至是“薄技”,所以词作者们通常不会去计较某件作品的创作归属,他们填好词后往往不署名,敝帚不自珍,随填随扔,其结果是大量词作亡佚,有的作品如果幸运地进入传播渠道就能流传后世,只是归属权从此成为问题。曾慥《乐府雅词引》云:

余所藏名公长短句,裒合成篇,或后或先,非有诠次,多是一家,难分优劣,涉谐谑则去之,名曰《乐府雅词》。九重传出以冠于篇首,诸公转踏次之。欧公一代儒宗,风流自命,词章幼眇,世所矜式。当时小人或作艳曲,缪为公词,今悉删除。凡三十有四家,虽女流亦不废。此外又有百余阕,平日脍炙人口,咸不知姓名,则类于卷末,以俟询访,标目“拾遗”云。[8]295

这百余首无名氏词虽然“脍炙人口”,但在当时就已经“咸不知姓名”了,可见作者和传播者对创作署名权的漠视。两宋特别是北宋词人也很少考虑将自己的词作编成集子进行传播。汪懋麟《棠村词序》云:“词莫盛于南北宋,人各一集,集有专名。”[9]“人各一集,集有专名”的说法虽然不免夸张,但是到了宋代,随着词创作的繁荣和刻书业的兴起,以及歌舞酒宴时演唱和闲暇时阅读的迫切需要,大量的词集确实得以刊印流布[10]。但要注意的是,编纂、刊印这些词集的,多数是各地书坊和书商,如长沙刘氏书坊刊行《百家词》、闽刻《琴趣外编》等都是,而个人很少有关注自己词集刊印流传的。因为是由他人编辑,同一首词作在不同的词集中归属于不同的作者,有时则会出现佚名现象。

(二)讽刺时政之作不署名

王十朋《杂说》云:“名与谤常相随,因名获谤,因谤获名,虽韩退之犹是也。《原毁》曰‘事修而谤兴,德高而毁来’,非因名获谤欤?《进学解》曰‘动而得谤,名亦随之’,非因谤获名欤?有名而有谤,不若无谤而无名。古之哲士必避名,非避名也,乃避谤也。”[7]第209册,84名声与毁谤往往相伴相随,为了避免因谤得罪,古人创作后有时会不署名。词在宋代虽然只是一种娱乐性的文体,宋朝统治者对文人也相对宽松,可李煜在宋初因写《虞美人》而被宋太宗用牵机药毒杀的故事宋人一定不陌生,因此宋人在填写讽刺时事类的词作时,有时会采取不署名的方式来避祸远害。

宋徽宗是一位成功的艺术家,却是位失败的封建帝王。他在位时的一些荒唐举措,引起了人们的不满,于是就有文士写诗填词进行挖苦嘲笑:

政和间,林灵素主张道教,建议以僧为德士,使加冠巾,其意以释氏为出其下耳。临川饶德操,时弃儒为僧,作《德士颂》四首。(吴曾《能改斋漫录·记诗》)[11]3133

政和改僧为德士,以皂帛裹头,顶冠于上。无名子作两词,《夜游宫》云:“因被吾皇手诏。把天下寺来改了。大觉金仙也不小。德士道。却我甚头脑。道袍须索要。冠儿戴,恁且休笑。最是一种祥瑞好。古来少。葫芦上面生芝草。”《西江月》云:“早岁轻衫短帽。中间圆顶方袍。忽然天赐降宸毫。接引私心入道。可谓一身三教。如今且得逍遥。擎拳稽首拜云霄。有分长生不老。”后章盖初为秀才,乃削发卒为德士也。[12]1353

温州人林灵素,原本是个佛教徒,因不堪师父打骂,改行做了道士。后来林灵素得到宋徽宗的宠爱,“欲废释氏以逞前憾”,请改僧为德士。徽宗采纳了他的建议,于政和二年(1119年)正月下诏废佛,令佛教纳入道教,改僧人为德士,尼姑为女德。寺改称宫,院改称观。据费衮《梁溪漫志·改德士颂》记载,有佛徒因违抗命令而被定罪。于是有人填了《夜游宫》和《西江月》两首词,讽刺徽宗的荒唐行径[13]3420。因为语涉讥刺,作者采取了佚名的方式。

宋徽宗宣和四年(1122年),宋金订立“海上之盟”,约定联合灭辽后,金归还宋燕云十六州。宣和五年(1123年),金太祖完颜阿骨打将燕京、涿州、易州、檀州、顺州、景州、蓟州之地如约归还宋朝。须知北宋统治者念念不忘的就是收复燕云十六州,连太祖太宗都没能完成的伟业,却被我宋徽宗轻而易举地实现了,那还不普天同庆:

邓肃谓余言:宣和五年(1123年)初复九州,天下共庆,而识者忧之也。都门盛唱小词曰:“喜则喜,得入手。愁则愁,不长久。忻则忻,我两个厮守。怕则怕,人来破斗。”虽三尺之童皆歌之,不知何谓也。七年,九州复陷,岂非不长久邪?郭药师,契丹之帅也,我用以守疆,启敌国祸者郭耳,非破斗之验邪?(胡仔《苕溪渔隐丛话》后集卷三十九引《复斋漫录》)[11]4277

宋徽宗联金灭辽的策略的确把辽给灭了,可他将面临更加强大的金国。因此当“天下共庆”之时,有识之士却深深为此感到忧虑,并填写了这首小词。果然,宣和七年(1125年)十二月金兵又占领了燕京地区,第二年金兵大举南下,俘虏了徽、钦二帝,占据了中原地区,北宋灭亡。无名氏在这首小词中所作的预言一一应验。

宋理宗和贾似道这对历史上著名的昏君奸相,在位时制定过许多不管百姓死活的政策,推排就是其中之一。所谓推排,指三年一度核实厘正赋役的法制。《宋史·食货志上六》云:“至于推排,则因其赀产之进退为之升降,三岁而一行之。然当时之弊,或以小民粗有米粟,仅存室庐,凡耕耨刀斧之器,鸡豚犬彘之畜,纤微细琐皆得而籍之。吏视赂之多寡,为物力之低昂。”由于大臣反对,推排这项伤民的法令一开始并未实行,直到贾似道当政,才终于推行。《宋史·奸臣传四·贾似道》云:“后又行推排法,江南之地,尺寸皆有税,而民力弊矣。”推行的结果就是民生凋敝,因此有人题写了这首《沁园春》:

道过江南,泥墙粉壁,右具在前。述某州某县,某乡某里,住何人地,佃何人田。气象萧条,生灵樵悴,经略从来未必然。惟何甚,为官为己,不把人怜。 思量几许山川,况土地分张又百年。正西蜀巉岩,云迷鸟道,两淮清野,日警狼烟。宰相弄权,奸人罔上,谁念干戈未息肩。掌大地,何须经界,万取千焉。[2]4856

词作以直白的语言尖锐地批评了以贾似道为首的贪官污吏弄权罔上,揭露了生灵涂炭、民生凋敝的社会现实。由于批判的锋芒直指当权者,为了避祸远害,作者匿名发表了这篇作品。

(三)狭邪淫靡之作不署名

吴曾《能改斋漫录》卷十六和卷十七分别记载过两则有趣的故事:

近时有士人(不欲书名)尝于钱塘江涨桥为狭邪之游,作乐府名《玉珑璁》云:“城南路,桥南树,玉钩帘卷香横雾。新相识,旧相识。浅颦低笑,嫩红轻碧,惜惜惜。刘郎去,阮郎住。为云为雨朝还暮。心相忆,空相忆。露荷心性,柳花踪迹,得得得。”其后朝廷收复河南,士人者陷而不返。其友(不欲书名)作诗寄之,且附以龙涎香,诗云:“江涨桥边花发时,故人曾共著征衣。请君莫唱桥南曲,花已飘零人不归。”士人在河南得诗,酬之云:“认得吴家心字香,玉窗春梦紫罗囊。馀熏未歇人何许?洗破征衣更断肠。”[4]133

政和间,一贵人未达时(不欲书名)尝游妓崔念四之馆,因其行第作《踏青游》词云:“识个人人,恰正二年欢会。似赌赛、六只浑四。向巫山、重重去,如鱼水,两情美。同倚画楼十二,倚了又还重倚。 两日不来,时时在人心里。拟问卜、常占归计。拚三八清斋,望永同鸳被。到梦里,蓦然被人惊觉,梦也有头无尾。”都下盛传。[4]145

这两则材料最值得注意的到不是故事和词作本身,而是吴曾行文时所加注的“不欲书名”四个字。无论是士人还是贵人,他们在狭邪之游填词后,都不愿留下大名,很显然这种风流韵事在宋代虽无伤大雅,但也决不至于成为炫耀的资本。宋代无名氏词中写狭邪的艳情之作尚多,应该都是出于这一考虑而不署名。

(四)女性作家多不署名

魏泰《临汉隐居诗话》云:“近世妇人多能诗,往往有臻古人者。”[11]1222其实宋代女性也多能词,并且出现了如李清照、朱淑真这样丝毫不让须眉的女性词人。在《全宋词》所收女性词人中,真正有姓名可考者只有如下36人:陈凤仪、韩缜姬、琴操、盼盼、苏琼、美奴、李清照、幼卿、吴淑姬、乐婉、聂胜琼、赵才卿、吴淑姬、朱淑真、洪惠英、仪珏、张珍奴、唐婉、韩仙姑、王清惠、章丽贞、袁正真、金德淑、连妙淑、黄静淑、陶明淑、梅顺淑、吴昭淑、周容淑、吴淑真、张琼英、张淑芳、苏小小、李秀兰、王娇姿。《全宋词》所收有名氏词中,另有42人为女性,但她们实际上应该归入无名氏,如哑女、陆游妾、易祓妻等,她们连姓什么都不知道,怎么能算有名氏呢?这42人共填了62首词。此外,《全宋词》所收无名氏词中,还有为数不少的作品出自于女性作家之手。因此,《全宋词》所收女性词人中,绝大多数都是以无名氏的面貌出现,如:

宣和间,上元张灯,许士女纵观,各赐酒一杯。一女窃所饮金杯,卫士见之,押至御前。女诵《鹧鸪天》词云:“月满蓬壶灿烂灯。与郎携手至端门。贪观鹤阵笙箫举,不觉鸳鸯失却群。天渐晓,感皇恩。传宣赐酒饮杯巡。归家惟恐公姑责,窃取金杯作照凭。”道君大喜,遂以杯赐之,令卫士送归。(《词苑萃编》卷二十四)[4]2267

戴石屏先生复古未遇时,流寓江右武宁,有富家翁爱其才,以女妻之。居二三年,忽欲作归计。妻问其故,告以曾娶。妻白之父,父怒。妻宛曲解释,尽以奁具赠夫,仍钱以词云:“惜多才,怜薄命,无计可留汝。揉碎花笺,仍写断肠句。道傍杨柳依依,千丝万缕,抵不住、一分愁绪。 捉月盟言,不是梦中语。后回君若重来,不相忘处,把杯酒浇奴坟上。”夫既别,遂赴水死,可谓贤烈也矣。(陶宗仪《南村辍耕录》)[13]6184

第一则故事的主人公是北宋末年生活在都城汴京的一个女贼,行窃被抓后她没有百般狡辩,而是用她非凡的词才现场填了一首词,为自己的偷窃行为找了个合情合理的理由:我之所以偷酒杯,只不过是为了给婆家人一个凭证而已。由于作品写出了都市生活的繁华和元宵佳节时灯月交辉、歌舞欢腾的热闹场景,徽宗看了大喜,不仅将金杯赏赐给她,还派皇家卫队护送她回家。第二位词人是南宋江湖诗人戴复古的妻子写的一首绝命词。戴复古“负奇尚气,慷慨不羁”(元·贡师泰《石屏集序》),本是受人尊重的人物,可在爱情方面却是位不折不扣的骗子:原本已婚,却骗别人自己是单身,骗婚三年后又始乱终弃,害得这位女子写下这首悲哀沉痛的作品后赴水而死,难怪杨慎在《词品》卷五中转述这则故事后都批评戴复古“可谓不仁不义之甚”呢!

为什么宋代女性词人创作后多不署名呢?我想主要是宋代的女性观作祟。从周代开始,我们的祖先就用三从四德来要求女性。《仪礼·丧服·子夏传》云:“妇人有三从之义,无专用之道。故未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子。”《周礼·天官·九嫔》云:“九嫔掌妇学之法,以九教御:妇德、妇言、妇容、妇功。”到了宋代,这一要求进一步加强。在这一观念影响下,中国古代女性没有独立性,她们出嫁后一般都会改夫姓,如李清照嫁给赵明诚,一般情况下就称“赵李氏”了。只不过李清照名声太大,人们习惯上还是直呼其名。在这样的历史背景下,女性不能扬名于后世,也就再正常不过了。柳开《代王昭君谢汉帝疏》即云:“夫自古妇人,虽有贤异之材,奇畯之能,皆受制于男子之下,妇人抑挫至死,亦罔敢雪于心。”[7]第6册,277宋代社会对妇女学问和写作持一种矛盾的态度,他们希望女孩有丰富的文化修养,要能够阅读典籍,但最好是不要写作。如果她们实在无法克制通过写作来表达自我的冲动,那么她们至少应该尽量使作品的数量降至最少,并且绝对不能轻率地让自己的作品流传到家门以外的地方[14]。

(五)隐逸词人甚少署名

中国的隐士不乏沽名钓誉之徒,但也有不少隐士是真心隐居,不愿求名,以至于创作时都不愿以真名示人。据《后汉书·王符传》载:“王符字节信……耿介不同于俗,以此遂不得升进。志意蕴愤,乃隐居著书三十余篇,以讥当时失得,不欲章显其名,故号曰《潜夫论》。”王符著《潜夫论》不留其名,后世因而以“潜夫”比喻隐士。宋代也有不少填词后不愿留名的隐士词人。《宋史·隐逸列传》收录宋代隐士49人,实际数目则远不止此。据张海鸥《宋代隐士隐居原因初探》[15]一文不完全统计,宋代有名有姓的隐士达378人,既超过以前各代,也为后代所不及。宋代不仅隐士人数众多,而且出现了林逋这样堪称古代隐士典范的人物。他们与世隔绝,浪迹于深山涧流,“无名”是他们一贯的追求。王当在《张氏安隐堂记》中即云:“求安在于无心,不能无心,虽止不安;求隐在于无名,不能无名,虽藏不隐。盖有心则思,思则为物之所役;有名则显,显则为物之所迫。”[7]第117册,275叶适《题拙斋诗稿》亦云:“盖谋臣智士,遁藏草野,能终身不耀,养其心至矣,而文采晻郁,无名以传。骚人墨客,嘲弄光景,徒借物吟号,夸其名甚矣,而局量浅狭,无道以守。”[7]第285册,193这样一种追求有可能是受林逋的影响。据桑世昌《和靖先生传》记载,林逋写诗不少,但都不肯留稿,时人劝他何不记录下自己的诗作以传后世,他却说:“吾终志山林,尚不欲取名于时,况后世乎?”[7]第259册,133

在这一背景下,宋代不少隐逸词的作者都是以无名氏的身份出现。如:

云锁柴门半掩关。垂纶犹自在前湾。独乘孤棹夜方还。任使有荣居紫禁,争如无事隐青山。浮名浮利总输闲。(《浣溪沙》)[2]4632

落日霞消一缕。素月棱棱微吐。何处夜归人,哎嘎几声柔橹。归去。归去。家在烟波深处。(《宴桃源》)[2]4628

雨气兼香泛芰荷。回舟冒雨懒披蓑。夜阑风静水无波。白酒追欢常恨少,青山入望岂嫌多。人间荣辱尽从他。(《浣溪沙》)[2]4632

这3首词虽然没有留下作者大名,但都通过对闲适隐逸生活的描写,抒发了高洁的隐逸情怀,语言雅洁可喜,均是值得流传下去的佳作。梁代隐士阮孝绪著《高逸传》,录“上自炎皇,终于天监,斟酌分为三品:言行超逸,名氏弗传,为上篇;始终不耗,姓名可录,为中篇;挂冠人世,栖心尘表,为下篇”(《南史·隐逸传》)。三品当中,以姓氏不传为最高。宋代隐逸词甚多,苏轼、辛弃疾等著名词人都填有富有隐逸情怀的佳作,而流传下来的这些无名氏的隐逸词,按阮孝绪的标准,我们是否更应该关注这些作品呢?而现实情况是,上面提到的3首隐逸词,没有一篇文章提及,显得相当冷落。

二、宋代无名氏词的流传

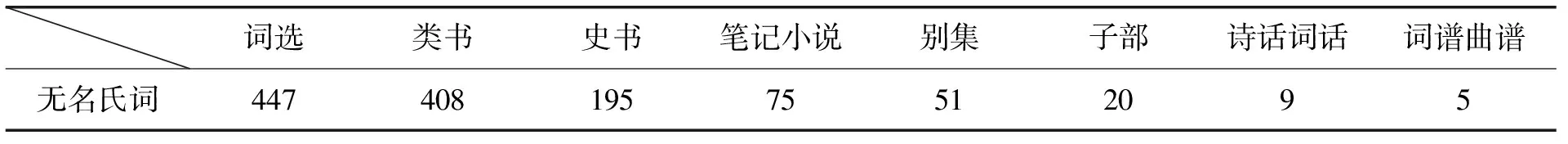

既然不能因人而贵,这么多无名氏词是通过什么渠道流传至今的呢?我们可以通过统计唐圭璋先生《全宋词》[2]中无名氏词的文献来源以略窥大概(表1)。

表1 无名氏词的文献来源

由表1可知,《全宋词》所收1 210首无名氏词主要来源于词选(447首)、类书(408首)、史书(195首)类图书。我们将无名氏词在这三类图书中的分布情况制成表2。

表2 无名氏词在词选、类书、史书中的分布情况

《四库全书总目》卷一八六《总集类序》曾将总集分为全编和选本两大类:“一则网罗放佚,使零章残什,并有所归;一则删汰繁芜,使莠稗咸除,菁华毕出。是固文章之衡鉴,著作之渊薮矣。”[16]1685其实,选本除了如四库馆臣所云的“文章之衡鉴,著作之渊薮”的价值外,还有重要的传播功能。现存较为完整的宋人词选共9种,其中5部选录无名氏词作,具体见表2。从表2可知,宋代无名氏词有1/3强的作品是拜宋代词选所赐而得以流传后世的,其中特别是《梅苑》《乐府雅词》《草堂诗余》《阳春白雪》居功至伟。

《梅苑》是编成于南宋初的一部专收咏梅词的专题咏物词选,编者黄大舆在《梅苑序》中说:“目之曰《梅苑》者,诗人之义,托物取兴;屈原制骚,盛列芳草,今之所录,盖同一揆。”[8]195表明在黄氏心目中,《梅苑》所收之作都是能够上托《诗》《骚》、具有微言大意的佳作。《四库全书总目》卷一九九《梅苑提要》也盛赞此书所收“刻画形容,亦往往各出新意,固倚声者之所采择也”[16]1823。《梅苑》所收既有周邦彦、李清照等大家之作,也有多达256首的无名氏之作。曾慥《乐府雅词》因编者选词时“涉谐谑则去之”[8]295,故所选多艺术价值高的雅洁之作。是书共选词932首,其中90首为无名氏词,其中如《九张机》等不见他书收录,弥足珍贵。《草堂诗余》为南宋书坊所编,是为应歌之需而选的唱本,故所选之作音律和谐,富有音乐美。赵闻礼《阳春白雪》选婉约词八卷为正集,豪放词一卷为外集,所选多高雅精妙之作,凡浅陋鄙俗之词则不录。是书共选231人671首词,其中18首为无名氏词。阮元《四库未收书目提要》云:“宋代不传之作,多萃于是。去取亦复谨严,绝无猥滥之习。”

选本被刊刻传抄于世,便开始了拜访读者的人海漂流。选本在它的传播过程中,不仅存在消耗、磨损现象,而且还能够不断被复制(重新翻刻)和改造(包括改选、增补、重选、点评),从而获得内容附加值而再现人间[17]52。上面所提到的收录宋代无名氏词最多的4种宋代词选,在其流传过程中就被多次翻刻,据肖鹏《唐宋人词选版本叙录》一文统计,《梅苑》在民国前传世的版本有15种,《乐府雅词》有18种,《草堂诗余》有44种,《阳春白雪》有25种[17]516。正是在这一次次刊刻传播的过程中,词选中的无名氏词作得以流传至今。正因为是已经经过了选择删汰的过程,词选中的这几百首无名氏词多为质量高乘之作,是宋代无名氏词作中最堪注意的词作。

类书虽然只是一种资料汇编性质的工具书,但功用甚大:文人墨客作诗填词,读书人科举应考,执政侍臣临事索检等等就都需要用到类书[18]。刘应李《翰墨大全》是“采摭颇博”的由文人学者自己编的一部类书,《截江网》是南宋理宗时为帮助科举考试所编的一部程试策论之书。这两部书为我们一共提供了373首无名氏词。从题材上看,这373首词多为祝颂类作品,诸如新婚庆典、庆生祝寿、侨迁新居、新官上任、鲤跃龙门等等,都是它们表现的对象。这些词具有很强的实用性,在宋代被编入类书后,受到了上自王公贵族下至普通百姓的欢迎。只是后来人们逐渐重视词的思想内涵,到了近现代更重视其审美价值,这些祝颂类无名氏词的影响遂日渐式微。

史书类著作如《宋史》《高丽史》《宋汇要辑稿》所收无名氏词,也多为祝颂类作品。史书类著作在我国古代图书四部分类法(经史子集)中位居第二类,地位崇高,既是读书人重要的学习文本,也是统治阶层鉴于往事、以资于治道的工具,因此其传播范围应该说也是非常广泛的。《全宋词》在史书中所收无名氏词主要来自于《宋史》《高丽史》的“乐志”部分。《宋史》虽然撰修于元朝末年,但其史料出自宋国史《乐志》[19]。《高丽史》成书于朝鲜文宗元年(1451年),《高丽史·乐志》卷二所载“唐乐”,著录自北宋传入的歌舞曲7套,曲词30首,另外还有小令慢曲44首,即高丽宫廷中的艺术音乐,属中国的“俗部”之乐,来源于宋代的教坊乐,其主体是为天宁节祝寿乐舞创制出来的,其传入时间则在北宋中后期,特别是在徽宗年间。这些作品在中国失传已久,幸赖此书得以流传至今[20]。

从选本、类书和史书大量收录无名氏词的现象考量,这些作品在当时有着不小的名声,它们或因艺术、审美价值被选本选择,或因实用价值被类书和选本采录。但在其后千百年的接受历程中,它们变得默默无闻。因为文学批评的传统是“知人论世”,没有了作者,我们的评论家有点手足无措,于是尽量采取回避的态度。据吴熊和先生《唐宋词汇评》(两宋卷)[21]统计,一千多首宋代无名氏词中,只有50首曾被词评家评论过。历代选本也只是偶尔关顾无名氏词,比较著名者如潘游龙《精选古今诗余醉》、卓人月《古今词统》、卓回《古今词汇》、朱彝尊《词综》、黄苏《蓼园词选》等选有无名氏词外,余多不选无名氏词。

近百年无名氏词的接受状况如何呢?我们可以从文学史的编写略窥端倪。文学史是文学研究成果的一种呈现方式,同时,文学史著作也经常成为高等院校的教材,对于广大文学专业学生的知识建构,起着重要的作用。许多写得通俗有趣、可读性强的文学史著作在社会上流通,拥有很广的读者面,成为文化知识普及的著作[22]。自林传甲、黄人起,历经百年,中国文学史的编写成百上千,浩如烟海。我们选择其中13部来考察编写者们对待宋代无名氏词的态度:游国恩《中国文学史》、社科院文学研究所编《中国文学史》、胡云翼《新著中国文学史》、刘大杰《中国文学发展史》、钱基博《中国文学史》、林庚《中国文学简史》、柯敦柏《宋文学史》、郑振铎《插图本中国文学史》、台静农《中国文学史》、章培恒《中国文学史》、郭预衡《中国古代文学史》、前野直彬《中国文学史》、《剑桥中国文学史》。这13部文学史,时间跨度上至民国初,下至新世纪;既有大陆的,也有海外的;既有独立创作,也有集体编写,基本上代表了近百年文学史的编写水平。

这13部文学史,只有刘大杰《中国文学发展史》和游国恩等编《中国文学史》两种提及宋代无名氏词。成书于20世纪三四十年代的《中国文学发展史》,是第一部重视无名氏词的文学史:

无名氏的作品,散见于诸家笔记或词话书中者尤多。在曾慥的《乐府雅词》里,无名氏的作品,就有一百首之多,并且这些作品,都是经过编者眼光的选择而流传下来的,他们的艺术价值,并不比那些学士大夫之作要弱多少,同时,那被编者淘汰的作品,想必是更多了。[23]

刘大杰肯定了宋代无名氏词的价值。游国恩《中国文学史》没有从总体上评价无名氏词,只是在第三册“宋代民间歌谣”一节中评介了《一剪梅》(宰相巍巍坐庙堂)和《行香子》(浙右华亭)两首词。除此之外,其他12种文学史只字不提宋代无名氏词。之所以如此,与文学史“强化大家、注重经典”的价值取向有关。因为无名,所以无所谓大家;因为在接受史中长期被忽视,这些词的影响力小,自然也难成经典,所以被文学史忽视也就很正常了。

三、宋代无名氏词的价值

虽然长期被忽视,但并不能说宋代无名氏词没有价值,我们可以通过分析其题材内容来略窥大概。

宋代现存无名氏词,按其题材内容的不同,大致可以分为以下类别:祝颂(533首,其中祝寿298首)、咏物(309)、恋情(56)、相思(33)、离情(32)、节序(30)、写景(22)、闺情(21)、宴饮歌舞(22)、人物(20)、闲愁(18)、游戏(15)、人生(15)、隐逸(13)、羁旅(13)、修道(12)、咏史怀古(9)、科考(6)、家国(6)、时政(6)、交游(6)、题赠(6)、游仙(2)、隐括(2)、悼亡(1)、火灾(1)、讽刺(1)。可见,宋代无名氏词所表现的题材范围比较广泛,并且开拓了一些新的表现领域,比如科举考试,就是一个前人很少在词中去着意表现的主题,而宋代无名氏却进行了形象地表现,如《青玉案》:

钉鞋踏破祥符路。似白鹭、纷纷去。试盝幞头谁与度。八厢儿事,两员直殿,怀挟无藏处。时辰报尽天将暮。把笔胡填备员句。试问闲愁知几许。两条脂烛,半盂馊饭,一阵黄昏雨。

这首戏谑之作形象地描绘了参加科举考试时的狼狈形象,真实地再现了宋代科举考试的热闹情景。笔墨轻松诙谐,令人“掀髯捧腹”[12]1354。又如胡仔《苕溪渔隐丛话》后集卷三十九引《上庠录》云:

政和元年,尚书蔡嶷为知贡举,尤严挟书。是时有街市词曰《侍香金童》方盛行,举人因其词加改十五字作怀挟词云:“喜叶之地,手把怀儿摸,甚恰恨出题厮撞着。内臣过得不住脚,忙里只是,看得斑驳。 骇这一身冷汗,都如云雾薄,比似年时头势恶。待检又还猛想度,只恐根底,有人寻着。”[11]4280

将考生在科场中挟带作弊时既想偷看又担心被抓的紧张心情表现得淋漓尽致,幽默至极。此类词作浅易通俗,艺术水准或许并不高,但因为是以科举考试作为表现对象,描绘了宋代科举士子的众生像,因而具有独特的认识价值。

指陈时政的无名氏词揭露敝政、讽刺权贵,富有批判精神。如龚明之《中吴纪闻》卷五载:

徽宗即位,下诏求直言。……时上书及廷试直言者俱得罪,京师有谑词云:“当初亲下求言诏。引得都来胡道。人人招是骆宾王,并洛阳年少。 自讼监宫并岳庙。都一时闲了。误人多是误人多,误了人多少。”[13]2894

宋徽宗刚上台的时候,鼓励群臣臧否政令,指陈缺失。在徽宗“其言可用,朕则有赏;言而失中,朕不加罪”(《宋大诏令集》卷一五五)的感召下,广大臣民纷纷议论朝政,“投匦者如织”(《宋史》卷三一九《曾肇传》)。然而宋徽宗毕竟不是唐太宗,他根本听不进逆耳之言,不久就罢免那些进言的官员,惩处妄言的太学生,纳谏成为一时笑谈,于是有人写了这首辛辣的嘲谑词。又如《百字令》:

半堤花雨。对芳辰消遣,无奈情绪。春色尚堪描画在,万紫千红尘土。鹃促归期,莺收佞舌,燕作留人语。绕兰红药,韶华留此孤生。真个恨杀东风,几番过了,不似今番苦。乐事赏心磨灭尽,忽见飞书传羽。湖水湖烟,峰南峰北,总是堪伤处。新塘杨柳,小桥犹自歌舞。

此词由一位太学生作于宋恭宗德佑初,南宋王朝已经危在旦夕。沈雄《古今词话·词话上卷》引《湖海新闻》分析此作云:“三四谓众宫女行也,五谓朝士去,六谓台官默也,七指太学生上书,八九谓只陈宜中在,东风谓贾相,飞书传羽,北军至也,新塘杨柳谓贾妾。”[4]774词作痛恨奸臣误国,悲叹国事日蹙,语浅意深,在风花雪月的宋词苑囿里不失为异样风景。

无名氏表现家国情怀的词情真意挚,感人至深,丝毫不亚于辛、陆爱国词。如《中吴纪闻》卷六记载,南宋初年,两浙兵祸连连,有人在吴江长桥上题写一首《水调歌头》:

平生太湖上,短棹几经过。如今重到,何事愁与水云多。拟把匣中长剑,换取扁舟一叶,归去老渔蓑。银艾非吾事,邱壑已蹉跎。脍新鲈,斟美酒,起悲歌。太平生长,岂谓今日识兵戈。欲泻三江雪浪,净洗胡尘千里,不用挽天河。回首望霄汉,双泪堕清波。[13]2913

这首词意极悲壮,字里行间在在见出一颗真诚的忧国之心,反映了自己有志不得骋、报国无路的悲愤情怀。《沁园春》一词更是以明白如话的语言表达了自己的忧国忧民之心:

国步多艰,民心靡定,诚吾隐忧。叹浙民转徙,怨寒嗟暑,荆襄死守,阅岁经秋。虏未易支,人将相食,识者深为社稷羞。当今亟,出陈大谏,箸借留侯。□□迂阔为谋。天下士如何可籍收。况君能尧舜,臣皆稷契,世逢汤武,业比伊周。政不必新,贯仍宜旧,莫与秀才做尽休。吾元老,广四门贤路,一柱中流。[2]4658

除此之外,宋代无名氏还创作过许多未经人道过的词作,比如《行香子》(浙右华亭)讽刺卖假酒的商业欺诈行为,有助于我们认识当时的商业社会;又如《西江月》(么六把门已定)咏双陆、《满庭芳》(若论风流)咏蹴踘等,表现了宋代丰富的社会文化生活。可以说,宋代无名氏词为我们展示了宋代社会生活广阔而真实的画面,是我国词史上一个不容忽略的重要组成部分。宋代有些无名氏词还有很高的艺术价值,限于篇幅,本文不作进一步的阐述。

四、结 语

从上面的论述我们可以看到,宋代现存无名氏词,其成就是不可低估的。首先,从数量上来看,宋代无名氏词有一千余首,数量非常可观,虽然其中有很多是应景无聊之作,但也有不少上乘之作,不容忽视;其次,宋代无名氏词的题材丰富,有些角度言前人所未言,有些作品有感而发,情感真挚,具有感人的艺术力量;第三,无名氏词的作者虽然无名,但却是由一群非常特殊的人员组成。他们相当一部分来自下层文人,还有不少来自民间,所代表的社会阶层非常广泛。他们有的是科场失意的读书人,有的是归隐山林的隐逸之士,有的是命运多舛的下层女性,此外还有和尚、道士、商人、市民等等,成份非常复杂。正因为他们主要来自于下层文人和民间,所以他们的词主要反映的主要是普通民众的生活,相较于官僚阶层的词,富有生活气息,风格古朴,手法简洁,不过度迷信音律技巧,语言上不追求艳丽华美。

综上所述,宋代无名氏词有着较高的成就,在我国词史上应该有其一席之地。与宋代有名氏词相比,无名氏词有它自身的价值和特点,也能体现宋词的发展历程和时代风貌。因此,作为宋词的一个重要组成部分,宋代无名氏词应该引起我们的充分重视,这对于完整地观照宋词是有重要意义的。

[1]叶维廉.中国诗学[M].上海:上海三联书店,1991:210.

[2]唐圭璋.全宋词[M].王仲闻,参订;孔凡礼,补辑.北京:中华书局,1999.

[3]李欧梵.中西文学的徊想[M].南京:江苏教育出版社,2005:33,134.

[4]唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,1986.

[5]上海古籍出版社.唐五代笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2000:1856.

[6]欧阳修.归田录:卷二[M].北京:中华书局,1981:24.

[7]曾枣庄,刘琳.全宋文[M].上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006.

[8]唐圭璋.唐宋人选唐宋词[M].上海:上海古籍出版社,2004.

[9]陈乃乾.清名家词:第一卷[M].上海:上海书店,1982:1.

[10]谭新红.宋词的别集传播[J].江西师范大学学报,2010(2):70-75.

[11]吴文治.宋诗话全编[M].南京:凤凰出版社,1998.

[12]洪迈.夷坚三志己卷:卷七[M].何卓,点校.北京:中华书局,2006.

[13]宋元笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[14]艾朗诺.才女的重担:李清照《词论》中的思想与早期对她的评论:上[J].长江学术,2009(2):23-24.

[15]张海鸥.宋代隐士隐居原因初探[J].求索,1999(8):85.

[16]永瑢.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

[17]肖鹏.群体的选择——唐宋人词选与词人群通论[M].南京:凤凰出版社,2009.

[18]胡道静.中国古代的类书[M].北京:中华书局,2005:19-50.

[19]李方元.《宋史·乐志》研究:四章[M].上海:上海音乐学院出版社,2004.

[20]吴熊和.吴熊和词学论集[M].杭州:杭州大学出版社,1999:34.

[21]吴熊和.唐宋词汇评:两宋卷[M].杭州:浙江教育出版社,2004:4293.

[22]董乃斌.文学史学原理研究[M].石家庄:河北人民出版社,2008:140.

[23]刘大杰.中国文学发展史[M].天津:百花文艺出版社,2007:320.

【责任编辑 郭玲】

The Research of Anonymous Song Lyrics

TAN Xin-hong

(College of Chinese Language and Literature, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China)

The number of anonymous Song lyrics has more than one thousand two hundred, and many of them have artistic and thought values. However, being influenced by the concept of “Zhi Ren Lun Shi”, academia pays little attention to the anonymous Song lyrics. This paper studies the reasons, circulating process and values of anonymous Song lyrics. There are 3 reasons of anonymous Song lyrics: it is influenced by literature concept; secondly, the contents involved irony tend not to be signed; the third, many female poets often do not sign after writing lyrics. Anonymous Song lyrics are spread so far by word selection, books, as well as the history books.

Song dynasty; anonymous Song lyrics; reasons of anonymity; circulating; value

2015-03-20

教育部规划基金项目《北宋文编年系地考》(13YJA751043)

谭新红(1970—),男,湖北建始人,文学博士,武汉大学文学院教授,博士研究生导师,主要研究方向:词学。

I222.8

A

1005-6378(2015)05-0024-09

10.3969/j.issn.1005-6378.2015.05.004