中国玉米产业相关政策研究与调整方向思考

2015-03-21大连亿谷信息咨询有限公司冯利臣

大连亿谷信息咨询有限公司 冯利臣

中国玉米产业相关政策研究与调整方向思考

大连亿谷信息咨询有限公司 冯利臣

摘 要:本文通过对中国玉米产业种植情况现状和我国目前正在采取的相关政策进行研究,找出适合我国国情的具体政策方法。中国是玉米种植大国,我国的玉米种植直接影响国内玉米的需求,同时也影响国际玉米的市场走势。如何才能找出一条适合我国国情的产销出路,是我国目前急需解决的问题。

关键词:玉米消费 玉米生产 玉米产业

1 全球玉米概况

1.1 全球玉米生产

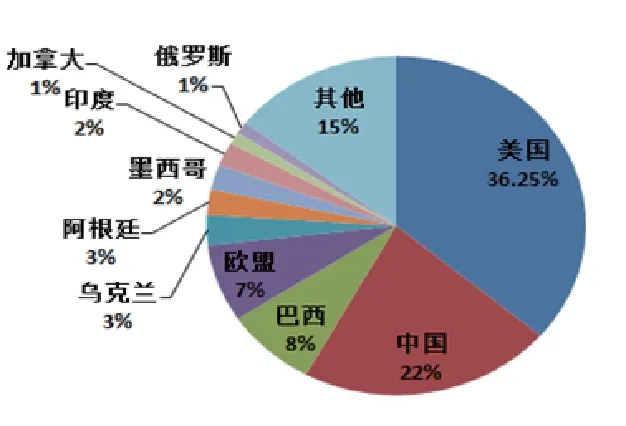

玉米是世界上分布最广的粮食作物之一,从北纬58度到南纬35~40度的地区均有大量种植。全球玉米生产比较集中,主产于美国、中国、巴西、欧盟、阿根廷、乌克兰、墨西哥等国家和地区,其中美国和中国的玉米产量之和占全球玉米产量的58.25%。近年来,相较于美国、墨西哥、欧盟等产量相对稳定的国家和地区,乌克兰、俄罗斯、巴西、阿根廷、中国的玉米产量保持较高的增速。(如图1所示)

图1 全球玉米主产国产量占比

在过去的十年中,全球玉米产量稳步提升,受到强劲的需求和较高的种植收益这两个主要因素支撑,2003~2012年,这十年产量的平均增幅已达3.5%。目前,美国农业部对2014年度至2015年度最新的产量预估为9.96亿吨,较上一年度也有0.55%的小幅增加。

1.2 全球玉米消费

玉米消费主要包括食用、饲用、工业加工及种用等四个方面。全球玉米主要消费国分布与主产国基本相同,美国与中国分列玉米消费量前两位,过去十年中美国、日本、加拿大的饲养用量出现负增长。另外,加拿大、美国、中国的工业消费的保持较快的增速。

1.3 全球玉米进出口

全球玉米出口国主要集中在美国、巴西、阿根廷和乌克兰四国。2013年度至2014年度全球玉米总出口量1.31亿吨。四国共出口106776万吨占总量的81.47%。美国的出口量受产量、内需的影响,截至2012年度至2013年度持续下滑。巴西、阿根廷、乌克兰异军突起,出口逐年增高。

全球玉米进口国比较分散,2013年度至2014年度全球前10的玉米进口国进口量只占总量的76.57%。进口作为各国调节国内供需结构的手段,所以受本国的产量、需求、价格等多种因素的制约,每年进口量都会有所波动。

九十年代以来,中国长期作为玉米净出口国活跃于国际玉米市场,而从2009年度至2010年度,这种格局被打破,中国重启玉米进口大门,由净出口国转变为净进口国。2012年度,中国进口玉米520.7万吨,创历史记录。

作为世界上玉米生产、消费大国,中国作为参与国际玉米市场的一股重要力量,其供求状况及价格的波动对国际市场的影响无可厚非。而国际玉米市场与中国玉米市场的关系也是相互作用的,从上文我们了解到,中国玉米进出口数量出现过大起大落,这种起伏加剧了国际玉米市场的价格波动。在开放的世界经济体中,世界玉米整体供应形势及格局变化,也制约着国内玉米市场的走向。

2 中国玉米产业概述

2.1 玉米在中国农业生产中的重要地位

中国是一个人口众多而人均耕地资源相对紧张的国家,由于农业受自然风险和市场风险影响较大,在国民经济发展格局中,保证粮食安全已被提升到国家战略高度。2012年始,玉米产量超过稻谷,成为我国第一大粮食作物品种。而玉米作为重要的主粮品种之一,其产业链广泛延伸,产品涉及饲养、食品、医药、化工、能源等多个领域,玉米不仅在中国农业生产中占据重要地位,更与我国粮食安全、整体经济安全息息相关。

2.2 种植分布

我国玉米两个主产区分别是东北主产区及华北黄淮主产区。其中,东北三省一区(以黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古为主)为我国最大的玉米产区,2013年,东北玉米播种面积为1351.5万公顷,占全国玉米播种面积的38.6%。总产量占全国45%。所产玉米除供当地使用外,还会供给我国的各个用粮大省。华北黄淮地产区(以山东、河南、河北、安徽为主)为我国玉

米第二大产区,玉米种植面积占全国29%。由于该产区深加工企业众多,自产玉米主要供应当地消费。

2.3 产业结构

玉米的产业链较长,主要用于饲料消费及玉米深加工。其中饲料消费玉米量约占国内总消费量的61.8%,深加工消费量占27.7%。近些年来,随着我国人均对肉蛋奶等蛋白消费需求的逐年增加,带动主要饲用原料的玉米价格持续上涨。在玉米收益转好和保护价托底政策刺激下,农户种植玉米的积极性进一步提升。

由于南方经济发展速度过快,南方传统的粮食主产区在工业化、城市化的建设过程中逐渐弱化,而北方则逐步肩负起了粮食生产的重任。近年来北方粮食产量增长不断加快,粮食资源优势凸显,粮源不断从东北产区或华北黄淮产区,经由铁路、汽运、船运等,最终抵达销区或南方港口,造就了现阶段国内玉米北粮南运的物流特点。

基于玉米庞大的产量和需求量,其主产区、主销区的生产、加工、流通、储备等粮产业发展状况构成了国家粮食安全的重要基础,各地粮食生产能力建设和粮食流通、粮食储备体系建设将直接影响国家粮食安全状况。国家从战略高度上,扶持相关加工、贸易、物流等环节实现产业化升级,同时强化玉米产业扶持政策,调节供求各要素,统筹区域发展,在保障农民收益的同时提高主产区玉米供应能力,多方共举,力争稳产量、增收益,固民心。

3 玉米相关产业政策回顾

玉米作为中国最主要的粮食品种之一,国家高度重视其产供销各个环节的协调稳定发展,对于玉米相关产业的调控手段及政策措施也呈现多元化特点。

3.1 直补政策

2002年,国家启动大豆良种补贴政策试点后,开始逐步建立对种粮农民的直接补贴机制。截至目前,玉米种植户能够享受的主要直补政策包括种粮直接补贴、良种补贴、农机具购置补贴和农业生产资料综合补贴等。

随着直补项目的逐渐增多,国家财政对农民的直补持续增值,极大地调动了农民的种粮积极性,提高了良种覆盖率和农业机械化水平,为促进粮食增产发挥了积极地推动作用。

3.2 临时收储政策

2008年受国内玉米大丰收,全球金融危机导致国内需求下降等多重因素影响,国内玉米价格大幅下跌,部分农民出现卖粮难的问题。国家适时出台临时收储政策,在东北三省一区开展玉米临时收储工作,通过公开发布临时收储价格,逐步稳定了市场价格。随后的几年里,玉米的临时收储政策已逐渐常态化,截至2014年,国家已连续七年开展东北玉米的临时收储工作。同时随着收储价格的逐年上涨,国内玉米价格底部持续抬升,农民收入快速增长,农民的种粮积极性得到进一步提高。

3.3 玉米竞价销售政策

玉米竞价销售政策与临储收购政策是互为一体、相辅相成的,共同发挥着稳定玉米市场价格的作用。国家收购临储玉米是为了调整玉米市场阶段性的供需结构,防止在新季玉米上市初期由于供应充足导致价格大幅下跌,损害农民收益。但临储玉米入库后需要一个妥善的渠道,使这部分玉米高效、有序地回流到市场中,以满足新陈交替时期市场对于玉米的需求,防止价格大幅波动。因此,国家于2006年年初开发了粮食电子竞价交易系统,对国家政策性粮食进行集中竞价与挂牌销售。从2007年开始,国家对于国储、临储玉米进行竞价销售,期间2012、2013两年由于临储玉米收购量有限,没有开展竞价销售。其中,制定玉米竞价销售起拍价格的一个重要原则是顺价销售,即起拍价格要高于标的玉米当年临储收购的收购价格。

3.4 围绕临储收购及竞价销售开展的辅助政策

为了保证临时收储工作的顺利开展,同时提高竞价销售的成交率,根据当年的玉米市场行情,国家会围绕临储收购及竞价销售工作的开展,出台相关临时性的辅助政策,主要有以下几点。

(1)费用补贴政策

在东北玉米临时收储期,为了配合中储粮收储,加大市场托市力度,国家针对销区16省份的粮食企业在东北按临储收购价格采购的玉米给予一次性费用补贴。该政策在2009年、2013年出台过两次。

(2)定向销售政策

为了保障玉米市场的有效供应,加快临储玉米库存消耗,同时降低加工企业的用粮成本,国家曾在2009年出台对于临储玉米的定向销售政策,销售对象是东北三省一区的玉米深加工企业。有资格的企业可以已起拍价格购买定向销售的玉米,企业采购成本降低。在2008、2009年深加工行业普遍亏损的时期,该政策的出台在一定程度上帮助部分企业渡过了难关。

(3)生产补贴政策

生产补贴政策是与定向销售政策的实施目的比较相似的一个临时性政策,截至目前给予生产补贴的企业只有部分东北深加工企业,这部分企业需要参与玉米竞价销售,并将成交的玉米运回工厂用于生产,每生产一吨产品,国家或地方政府给予企业一定金额的补贴。此政策在2009年、2014年与2015年均实施过。

3.5 下游产业政策调节玉米消费

(1)政策持续支持饲养业发展

作为玉米最大的消费产业饲料养殖行业,其终端产品包含居民生活中必不可少的肉、蛋、奶等高蛋白食品。随着中国经济的快速发展,百姓生活水平的不断提高,肉蛋奶的需求量呈现刚性增长。同时,国家为了稳定食品价格,也一直鼓励饲养业的健康发展。相关政策涵盖税收政策、直补政策、临时收储政策等多个方面,具体包括:饲料产品免征增值税、生鲜农产品流通环节税费减免政策、畜牧良种补贴政策、畜牧标准化规模养殖扶持政策、动物防疫补贴政策、冻猪肉收储政策等。在国家政策的大力支持下,国内饲养业发展迅猛,整个产业逐渐向标准化、规模化、集约化方向发展。

(2)玉米深加工行业政策调控力度较强

国家发改委于2007年9月发布了《关于促进玉米深加工健康发展的指导意见》,明确提出控制行业规模,工业消费占总消费的26%以内;严格行业准入,由备案制改为核准制、列入限制类外商投资企业目录。调整产品结构、优化区域布局。灵活调整进出口政策等。此后以该“指导意见”为核心,国家连续几年出台了各项的相关政策,包括:淘汰酒精、味精、柠檬酸三个行业的落后产能;阶段性暂停玉米深加工企业收购玉米增值税抵扣政策;淘汰年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线;上调玉米浆、玉米皮、玉米纤维和玉米蛋白粉增值税,税率由13%调至17%;逐步取消玉米制燃料乙醇生产补贴、取消酒精消费税等。

4 国家对于玉米产业政策的调控思路分析

4.1 保证农民稳收增收

2014年我国农村常住人口为7.4亿,占总人口比重45.2%。中国作为农业大国,“三农”问题与我国经济发展和社会稳定密切相关,“三农”问题的解决,对拉动国内需求、促进经济发展、推进城镇化进程有着重要意义。同时,我国农村居民收入长期低于城镇居民,贫富差距较大,农民收入来源相对单一、增长缓慢。中国要富,农民必须富。作为最直接的解决办法,农业补贴政策在根本上保护了农民收益,避免了市场价格波动对农户收入带来的影响。

4.2 保证粮食安全

我国耕地面积居世界第三,但因人口众多,人均耕地面积仅为1.4亩,不足世界人均耕地占有率的1/2,2013年,我国已有接近650个市、县的人均耕地降低至0.8亩警戒线之下,随着耕地污染和城镇化的推进,这一数字还在继续下降,正在挑战18亿亩耕地红线。对于中国这样的人口大国,粮食安全关乎重大,保证我国粮食自给自足具有极高的战略意义。近些年,耕地面积的缩减和自然灾害频发,使我国粮食继续增产难度加大,而相比之下,居民生活水平提高,粮食需求总量上升,国内粮食供应一度出现缺口,我国开始由粮食出口国向进口国转变,国产大豆的沦陷已为我们敲响警钟,我国人民的吃饭问题不能受制于人,要降低粮食供给的对外依存度,避免国际粮价大幅波动对国内带来的影响。保证粮食安全,不仅能够稳粮价、抑通胀、促经济,还是实现我国社会稳定和保护国民切身利益的首要前提,采取农业补贴则是保证粮食安全的最直接措施。

4.3 稳定物价

粮食价格是百价之基,直接决定百姓餐桌成本和生活成本,并在较大程度上影响着总体物价的稳定。在CPI中,食品类占比高达31.79%,而玉米作为三大主粮之一,除自身粮食属性外,其下游产业链涉及到饲料消费,影响着肉、蛋、奶等商品类价格的定价权重;同时,玉米深加工产业链覆盖白酒、日用品、医疗用品等CPI指标体系。由此可见,玉米价格的稳定运行及合理调控对于稳定物价、保证我国经济发展健康发展奠定了基础。

4.4 降低粮食进口成本

我国是耕地和淡水资源稀缺国家,人均粮食占有率低于世界平均水平,虽然近几年我国粮食库存有所上升,但若无进口农产品的大量补给,缺口还将存在。我国地少人多,随着居民对蛋白摄取量的增加,粮食需求日益强劲,供应一度出现缺口,为增加供给,近些年,我国农产品进口数量不断上升。作为人口大国,中国粮食出现缺口,极易引发国际粮价大幅上涨,推高进口成本,带来输入性通胀。

5 政策的实施效果

5.1 农民收入稳步增加

2008年我国实施临储玉米收购政策后,2009年保护价开始大幅提升,2011年至2014年放量收储,托市效果显著,玉米价格受临储支撑大幅上涨,农户收入明显提高。2014年,我国年度玉米平均价格为2404元/吨,较2007年未开始执行临储收购时,提高了838元/吨。2011年开始,随着收储量的不断扩大,玉米价格被牢牢稳定在2000元/吨以上。国家临储收购政策的出台,健全了国家农业政策支持保护体系,为促进农民持续增收添砖加瓦。

5.2 收益扩大推动玉米种植面积与产量大幅提升

在临储玉米收购和补贴等政策合力下,玉米价格连年上涨,与其他品种相比,在政策扶持下,农户种植玉米收益明显好于大豆等其他品种。收益的扩大推动了玉米种植面积的逐年提升,截至2013年,我国玉米种植面积较2007年提高了23%。而随着国家种粮农民直接补贴、良种补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴等政策的不断落实,广大农户进一步加大了生产投入,包括提高化肥使用量、购买现代化农机具、增加存储设施建设等,玉米单产得到较大幅度地提高,据统计,2013年总产较2007年提高43%。

5.3 玉米库存保持稳定充裕

2007年至2014年,临储共收购玉米2.37亿吨,其中,2011年至2014年临储收购量高达1.95亿吨,此期间临储收购价格较高,抬升政策粮成本上行,南北倒挂格局长期持续,并与小麦和国际粮价的价差不断扩大,导致替代品使用量大幅增加,2014年,我国进口高粱和大麦进口总量为1118万吨,一定程度上阻碍了国内去库存,而随着国家临储玉米库存的不断上升,财政负担加剧。但就2009和2010年来看,彼时我国玉米结余库存极低,供应缺口导致市场恐慌,囤积居奇行为频现,致使玉米价格大涨,进口玉米数量骤增。由此可见,玉米库存如果维持偏低水平,更易造成粮价非理性上涨。而国家通过政策托市,确保了充足的临储库存,使中国人的饭碗能够牢牢端在自己手中,避免了受制于人的被动。并把控玉米价格在合理范围内波动,将农民的实惠落到实处,保证了我国玉米产业的长期可持续发展。

5.4 下游产业成本提高 产业活跃度下降

政策支撑下,玉米价格长期高位运行,企业采购成本大幅增加,在需求疲弱的环境下,盈利空间受挤压,甚至出现亏损,在加速行业整合的同时,产业活跃度也相应下降。玉米下游涉及到饲养业和深加工,产业链覆盖广泛,玉米是饲料生产的主要原料,在不考虑替代的情况下,在猪料和禽料中占比均在60%以上,因此,饲料成本与玉米价格走势具有高度相关性,由于玉米价格长期高位盘踞,压缩了饲料企业生产利润空间。

我们应该清醒地认识到,不能依靠牺牲粮价来平衡市场价格,降低企业生产成本。增强企业国际竞争力,提高产品的质量与生产效率,同时从宏观角度上提高居民收入、刺激消费、拉动内需,进而在需求端刺激行业需求,从而有效增加产业活跃度。

5.5 国家财政压力的增加

我国粮食政策涵盖粮食生产、收购、流通、加工、储备和进出口等各项环节,随着补贴投入的增加,财政负担不断加大。2012年至2014年,我国临储玉米收购量分别为3083万吨、6919万吨和8328万吨,总量为18331万吨,相当于2011年全年玉米总产,收储过程中,国家投入了大量的人力、物力、财力。随着玉米价格的越收越高、进口量的不断加大和下游需求的持续萎缩,高价玉米去库存难度提升,目前我国政策玉米库存数量在1亿吨以上,仓储负担较重,此外,部分玉米在仓储过程中品质下降,导致国有资产无形流失。为降低企业生产成本、加快陈粮出库,政府多次对下游产业施行补贴政策。上下游之间的双向补贴,虽然使各方主体利益得到调节,但是政府调控却承受着巨大的压力。

6 未来政策调整的展望

6.1 价格支持政策的调整

目前玉米临时收储政策及竞价销售政策在执行效果上仍不够完善,给国家财政和库存造成较大压力,未来价格支持政策调整和完善的空间较大。2014年开始,国家将东北三省一区的大豆临时收储政策调整为目标价格补贴政策,确定2014年大豆的目标价格为4800元/吨。政策调整的目的是为了探索更加适合的农产品价格支持政策,既要稳定农民收入,又要尽可能使大豆价格市场化。但是截至2015年,政策整体的执行效果并不理想。从黑龙江实地调研结果来看,2015年大豆的播种面积继续下降。

6.2 多元化的去库存化措施

截至2015年4月30日,国内临储玉米库存超过1.5亿吨。几乎能满足一个年度的国内玉米需求量。而且在此后的5、6月份玉米竞价销售的成交量始终较低,市场显示出供应宽松的局面。同时,由于部分临储玉米品质偏低,饲养企业很难使用,这就意味着国家这巨大的临储库存缺少消耗的渠道。如果这种情况维持到2015年9月新粮上市,将给2015年玉米临时收储政策的实施造成较大阻碍,同时也给新季玉米的价格带来较大的下行压力。因此国家在未来的2~3年在调整临时收储政策的同时,还要兼顾去库存化的问题。

6.3 逐步调整种植结构 提倡主粮多样性

虽然近几年中国积累了近1.5亿吨的玉米结余,但是每年仍进口大豆、小麦、高粱等农产品近1亿吨。中国仍是一个农产品净进口国,每年的粮食供应仍存在缺口。这就需要国家从粮食战略上对国内粮食产业进行全局把控。

2015年年初农业部消息称,我国将启动马铃薯主粮化战略,推进将马铃薯加工成馒头、面条、米粉等主食,马铃薯将成稻米、小麦、玉米外又一主粮。预计2020年50%以上的马铃薯将作为主粮消费。马铃薯具有高产和适应性广的特点。马铃薯主粮化战略是我国在粮食发展战略上的一次重要尝试,是保证国家粮食安全的有益探索,相信当马铃薯主粮化推进效果逐渐显现时,粮食生产能力将挖掘到新的潜力,我国粮食结构的优化升级将开辟新的道路,农民稳收增收将获得新的成效。

整体来看,目前国家对于国内粮食产业的整体把控思路清晰、布局合理。相信在未来几年粮食产业完成此轮调整后,将迎来更大的发展。

参考文献

[1] 赵红雷.中国玉米进出口贸易波动研究[D].西北农林科技大学,2013.

中图分类号:F323

文献标识码:A

文章编号:2096-0298(2015)05(c)-152-04