震级、震源距对地震信号H/V影响分析

2015-03-20耿冠世俞言祥

耿冠世 俞言祥

1) 中国北京100081中国地震局地球物理研究所2) 中国天津300180中国地震局第一监测中心

震级、震源距对地震信号H/V影响分析

1) 中国北京100081中国地震局地球物理研究所2) 中国天津300180中国地震局第一监测中心

本文采用喜马拉雅科学探测台阵四川省境内10个台站, 计算了所有地震信号0.5—15 Hz的H/V谱比, 分析了震级、 震源距对H/V谱比的影响, 并与各台站场地地脉动H/V谱比进行了比较. 结果表明: 震级对各台站地震信号的H/V谱比振幅值以及峰值频率几乎没有影响; 震源距对谱峰明显的H/V谱比曲线的谱形和峰值频率影响不大, 但对谱峰不明显的H/V谱比曲线的峰值频率有一定影响;H/V谱峰明显的台站, 地震信号与地脉动信号的H/V谱比曲线的峰值频率具有很高的一致性,H/V谱峰不明显的台站, 二者的峰值频率有一定差异.

H/V谱比 震级 震源距 峰值频率

引言

在20世纪80年代末, 日本学者Nakamura(1989)提出一种基于同一地表测点地脉动水平分量与竖向分量傅里叶振幅谱比值(H/V)估计场地特征的方法. 该方法有两个基本假设: 基岩处水平分量与竖向分量比值为1; 软弱层对竖向分量几乎没有放大作用.

Nakamura提出的H/V谱比方法是一种基于数据统计得到的经验方法, 没有明确的物理解释. 其确认地脉动数据和地震信号数据都可以采用H/V谱比分析方法, 并且相同的场地二者具有非常相近的谱形和峰值, 但前提是信号中不能含有面波成分(Nakamura, 2000, 2008). 该方法自提出以来, 一直存在较大的争议, 众多地震工作者从实验和理论方面对此方法进行了研究. Javier和Francisco(1994)认为在0.3—5 Hz范围内, 采用地脉动数据确定沉积层场地卓越周期能够得到可信的结果, 其中Nakamura的方法得到的结果能够粗略地估计传递函数基频附近的场地放大水平; 通过简单的一维模拟数据, 他们发现即使地脉动数据中包含瑞雷面波成分, Nakamura提出的方法仍然有效, 而且认同Nakamura提出的H/V谱比方法与震源无关的结论. Theodulidis等(1996)采用南加州地区加纳谷的钻孔台阵研究了Nakamura方法与地质条件的关系, 通过地震加速度记录谱比得到了H/V谱比要比实际场地放大效应小的结论. Zhang和Matsunami(2000)利用唐山地区强震观测台站的数据, 采用S波反演方法、 传统的S波比值方法(地震动随机模拟)以及S波接收函数法(H/V谱比方法)分析了场地的放大效应, 结果表明, 3种方法获得的场地土层卓越频率一致性良好, 但在谱比的幅值上, S波反演与S波比值方法的结果相近, 而H/V幅值与另外两种方法相比则差别较大. Sawada等(2004)通过利用日本强震台网KiK-net、 K-net以及Nobi Plain的强震观测记录检验了Nakamura方法, 他们观测了共221个场地地表的地脉动数据, 并将其H/V谱比值与地震数据的H/V谱比值比较后发现, 地脉动的H/V谱比值在地表和基岩处均与地震数据的H/V谱比值接近, 并且能够有效地估计场地卓越频率. 卢滔等(2006)以唐山响嘡局部地形影响台阵3号测井所获取的近场地震记录和地脉动记录为基础数据, 分别采用传递函数法和Nakamura方法进行统计分析, 并将两者统计结果进行对比, 检验Nakamura方法的两个基本假定及该方法的合理性, 结果表明, 在响嘡场地Nakamura的两个假设均不成立, 并且H/V谱比振幅值要低于实际场地放大效应, 但其能够有效地估计场地卓越频率.

从上述研究可以看出: 关于地脉动H/V谱比能否真实反映场地效应, 其结论并不一致, 因此利用其估计场地效应需谨慎; 对于其估计场地卓越频率的有效性方面, 上述研究结论较为一致, 这也是地脉动H/V谱比方法在工程上得到广泛应用的原因之一; 至于地震信号的H/V谱比, Zhang和Matsunami(2000)、 Sawada等(2004)以及卢涛等(2006)的研究结果均认为其可以确定场地的卓越频率.

对于H/V谱比方法而言: 地震信号能量较强, 不易受到随机干扰, 但资料获取需要一定的时间; 微动信号能量较弱, 易受到随机干扰, 但其在较长时间内保持稳定, 获取方便. 如果能将二者结合起来进行分析, 无疑能够更为准确地分析场地效应. 喜马拉雅科学探测台阵一期覆盖我国西南部分地区, 记录了大量的地震事件, 为本文研究地震信号和地脉动H/V谱比特征以及二者相互关系提供了数据基础. 本文期望通过分析台站场地地震事件H/V谱比特征探究震级、 震源距对地震信号H/V谱比的影响.

1 数据来源

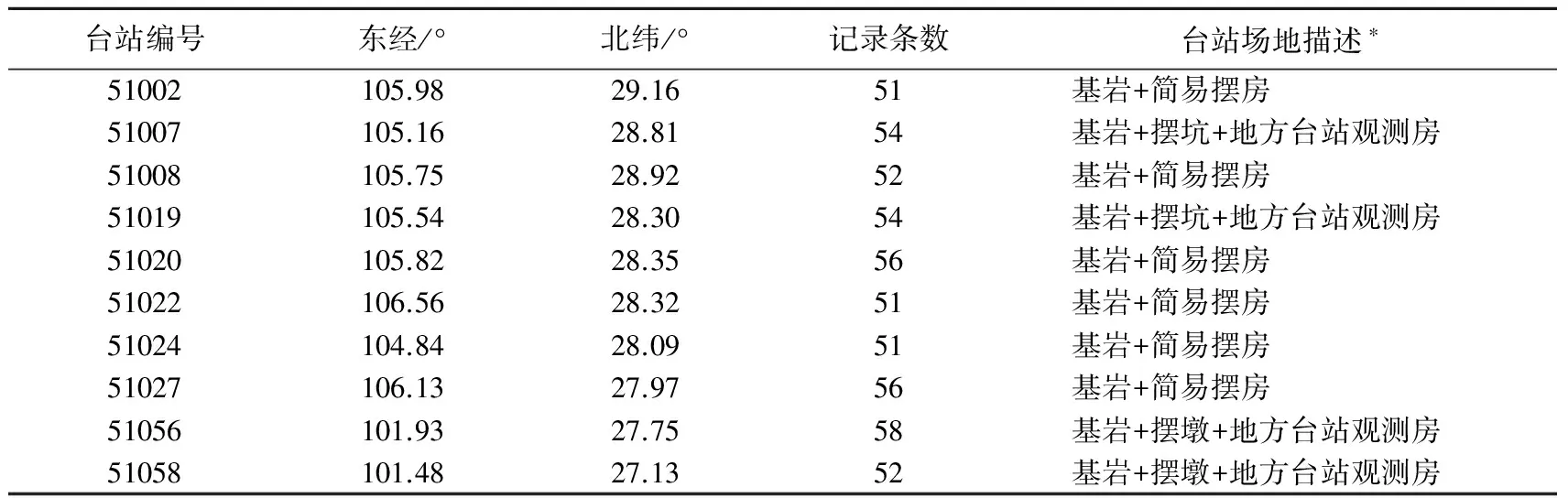

喜马拉雅科学探测台阵一期覆盖云南全境以及四川、 贵州和广西的部分区域. 该地区地震多发, 自台阵架设完成以来, 各台站均获得了大量的地震记录, 为本文研究提供了数据基础. 本文选择四川省境内地震记录在50条以上的10个地震台站, 分析各场地H/V特征. 各台站的经纬度信息见表1, 震级随震源距分布见图1.

表1 台站经纬度、 场地信息及地震记录条数Table 1 Location and site condition of stations as well as seismic records

图1 震级随震源距分布图

2 数据处理

本文中所利用的H/V谱比方法和地震动随机模拟方法均采用剪切波进行计算, 因此在计算之前需要从地震记录中截取S波. 本文所选择的地震记录在经过去均值、 滤波等预处理后, 均截取3个分量的S波.

获得三分量剪切波时间序列后需要计算傅里叶谱, 本文采用有重叠的平移窗谱的方法进行计算. 时间窗口的长度设置为512个点, 相邻时间序列有256个点重合; 计算每一时间段的傅里叶谱, 去除仪器响应后(马淑田, 张德存, 1997)进行叠加平均:

(1)

式中:ui(f)为经过仪器校正的第i段时间序列的傅里叶谱;f为频率;T为S波窗的持续时间, 包含m个时间长度;t为512个采样点的时间序列. 其中水平分量可以按照下式合成:

(2)

获得水平分量的振幅谱后, 便可采用Nakamura提出的H/V谱比方法计算各台站的谱比.

3 结果分析

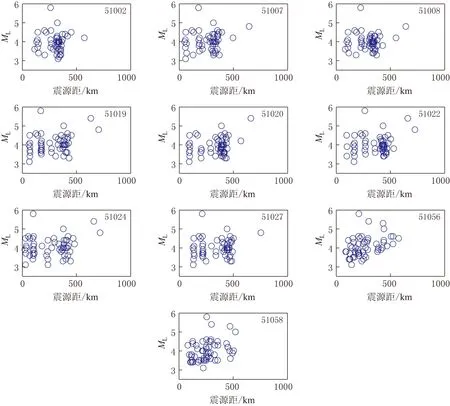

本文计算了表1中各台站0.5—15 Hz范围内的H/V谱比, 并确定每一个频率点的信噪比均在3以上.

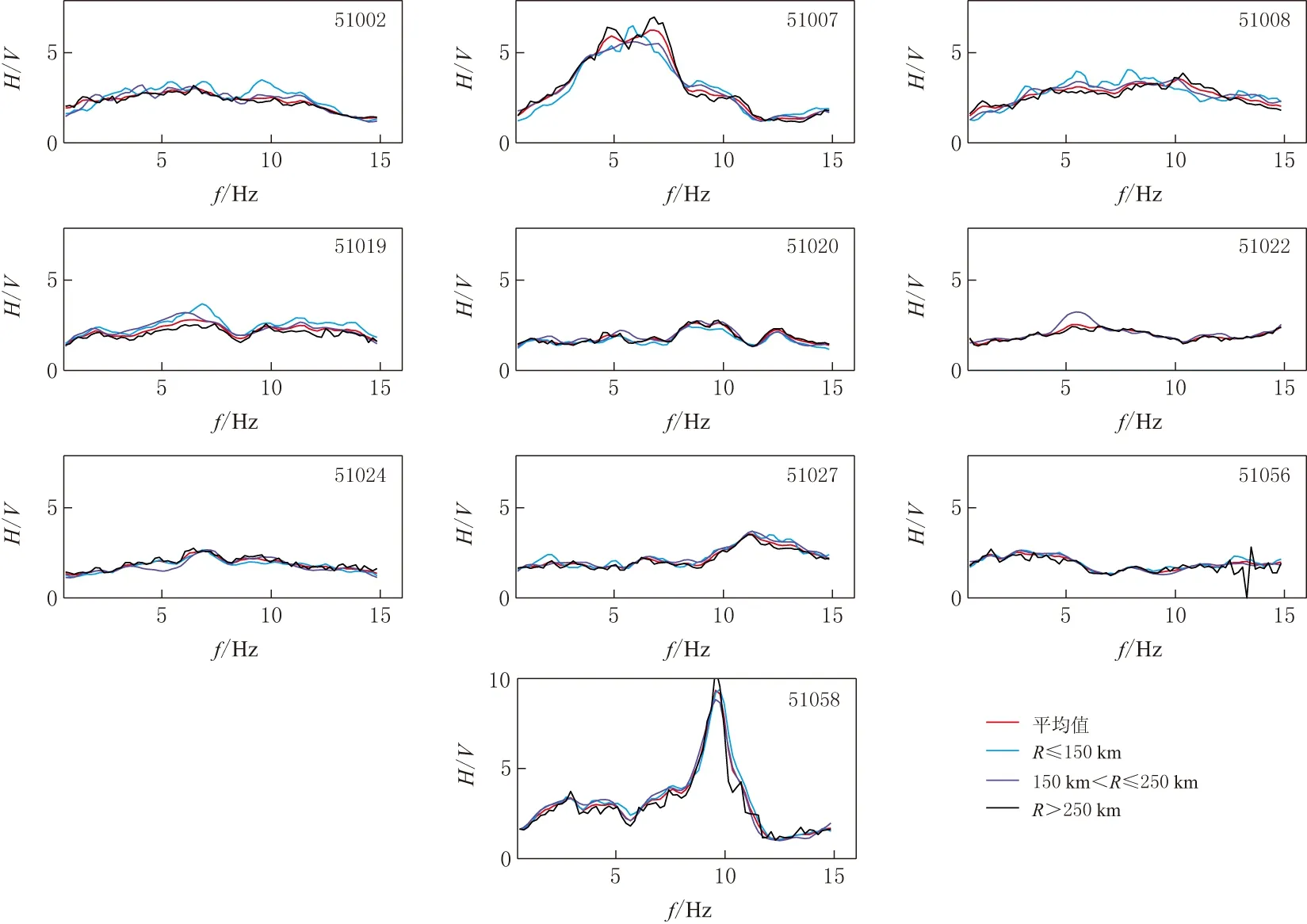

图2 地震记录的H/V谱比曲线及其平均值(红色曲线)

3.1 地震信号H/V谱比的一致性分析

从图2中可以直观地观察各台站的H/V谱比曲线. 从整体来看, 各台站地震记录的H/V谱形在0.5—15 Hz范围内具有很好的一致性. 虽然地震科学探测台阵数据中心对台站场地的描述均为基岩, 但据图观察, 各台站H/V谱比整体均大于1, 且各台站场地的H/V谱形在0.5—15 Hz范围内均有起伏. 特别是51007和51058台站, 其主峰非常明显, 峰值很大. 由此可以推断, 台站场地为基岩的描述需要进一步确认. 此工作超出本文范畴, 在此暂不作详细论述.

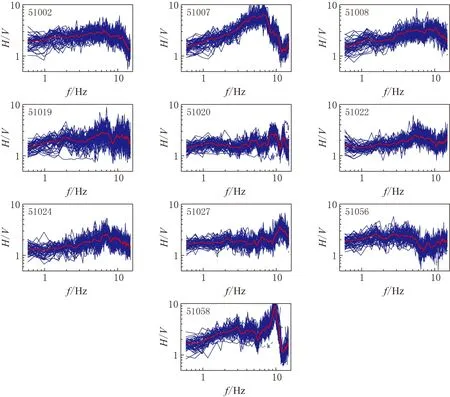

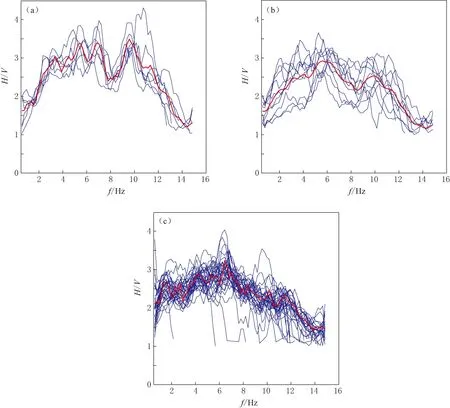

3.2 震级对H/V谱形的影响

为了观察震级对地震信号H/V谱比的影响, 根据图1中各台站震级随震源距的分布, 本文挑选了6个台站的震源距在300—400 km范围内的地震记录, 并按照地方震级将其分为3组, 分别为ML<3.5, 3.5≤ML<4.0和ML≥4.0. 各台站3组地震记录的H/V谱比平均值见图3. 可以看出, 除51019台站外, 震级对台站的H/V谱比影响不大, 特别是对于谱峰明显的51007台站, 3组地震记录H/V谱比的平均值非常接近. 51019台站的3条H/V谱比曲线虽然一致性稍差, 但彼此之间幅值差别不大. 比较图3中的6个台站: 峰值明显的51007台站及峰值较为明显的51008台站, 3条H/V谱比曲线的一致性很好; 谱形平缓的其余台站的3条H/V谱比曲线一致性稍差, 各频率点的H/V幅值不为1, 而是在2附近浮动.

图3 震级对H/V谱比的影响

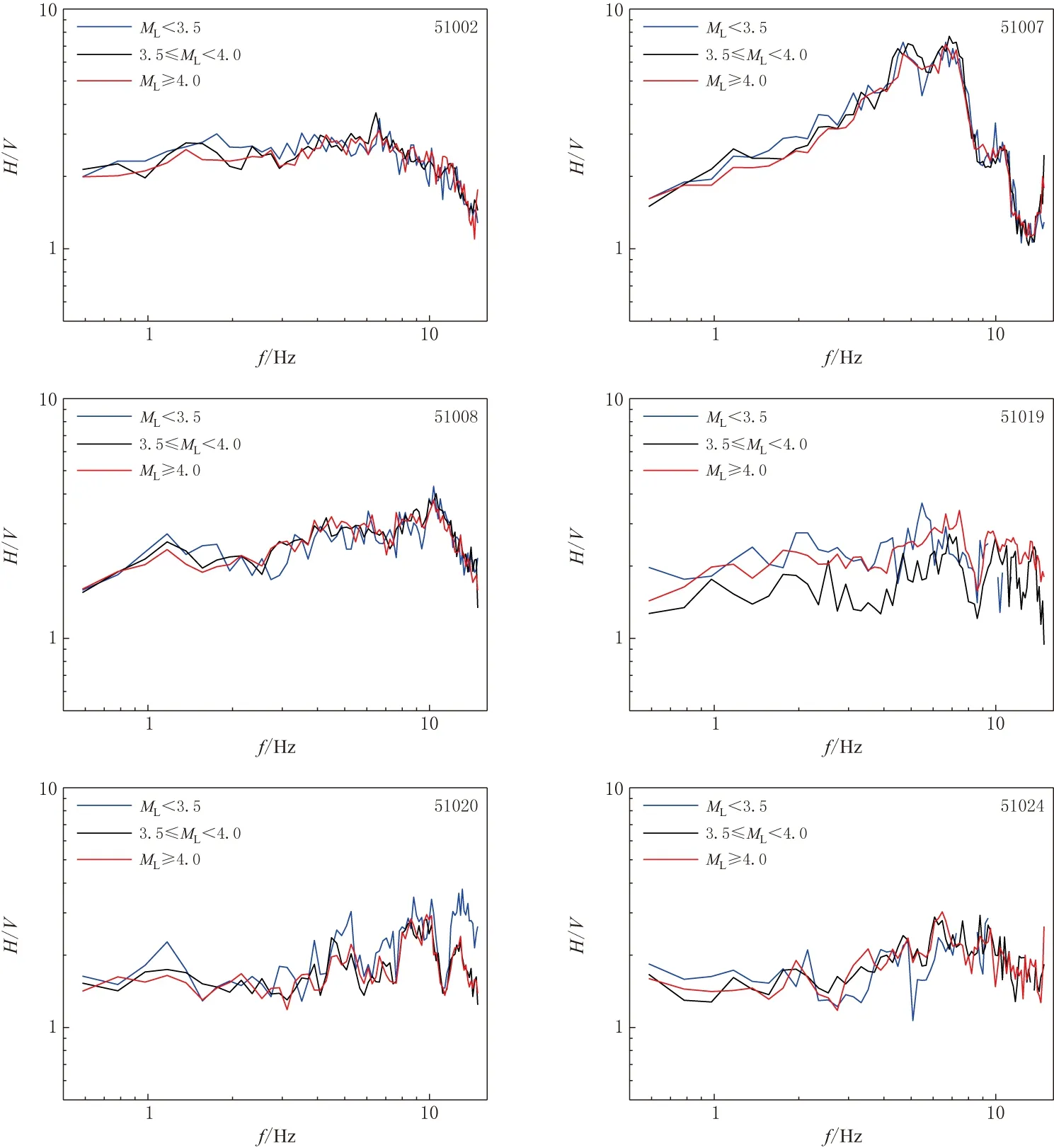

3.3 震源距对H/V谱形的影响

根据震源距将10个台站地震记录的H/V谱比分为3组: ① 小于150 km; ② 150—250 km; ③ 250 km以上. 不同震源距的H/V谱比结果见图4. 从整体来看, 震源距对各台站H/V整体幅值水平影响不大. 具体而言, 对于H/V谱峰非常明显的51007和51058台站及谱峰较为明显的51027台站, 各组H/V谱比及其平均值曲线所对应的峰值频率非常接近, 表明震源距的不同不会对确定峰值频率造成影响.

图4 不同震源距的H/V谱比

其余台站各组H/V谱比曲线比较平缓, 谱峰不是很明显. 按不同震源距分组的曲线的峰值频率有一定差异. 以51002台站为例, 震源距小于150 km的H/V谱比曲线对应的峰值频率约为10 Hz, 而其平均值和其余两条曲线对应的峰值频率约为6 Hz; 除此之外, 在10 Hz附近的峰值有随震源距增大而减弱的趋势. 51008台站在6 Hz和8 Hz附近也存在类似的现象.

图5展示了51002台站不同震源距的H/V谱比及其平均值曲线. 从图5a可以看出, 小于150 km的H/V谱比曲线在10 Hz附近的峰值非常明显. 随着震源距的增大, 图5b中大部分H/V谱比曲线在10 Hz附近还能较为明显地分辨谱峰, 但图5c中绝大部分H/V谱比曲线在10 Hz附近的峰值已经非常微弱, 难以分辨. 从图4来看, 这种现象并不普遍, 但是对于判断H/V谱峰不明显的场地卓越频率会产生影响, 因此这种现象值得注意. 至于引起这种现象的原因, 尚需要详细调查台站的地质情况以及更多的地震资料, 进行更深入的研究之后或可解释.

图5 51002台站不同震源距的H/V谱比曲线及其平均值(红色曲线)

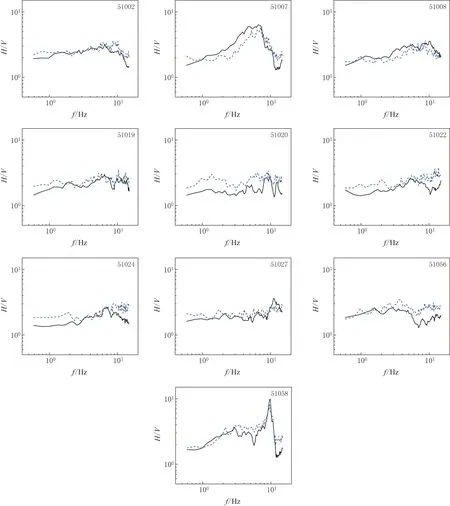

3.4 地震信号与地脉动H/V谱比的比较

图6展示了各台站地震信号以及地脉动H/V谱比的对比. 可以看出, 对于H/V谱峰明显的51007和51058台站, 地震信号与地脉动H/V谱比曲线尽管在整体幅值上有所差异, 但其对应的峰值频率非常契合, 因此该类型的场地卓越频率比较容易确定, 而且可信度很高.

对于H/V谱峰不明显的场地, 地震信号与地脉动H/V在整体谱形和所对应的峰值频率上均有一定差异. 确定该类型的场地卓越频率较为困难, 需要更多的数据资料. 特别是前面提到的针对51002台站在10 Hz附近出现的特殊现象, 在地脉动H/V谱比曲线中也有所体现. 从图6中的51002台站来看, 地脉动H/V谱比曲线在10 Hz附近拥有最大值.

图6 地震信号(黑色实线)与地脉动(蓝色虚线)H/V谱比曲线

4 讨论与结论

本文利用喜马拉雅科学探测台阵四川省境内部分台站的地震记录, 分析了震级、 震源距对地震信号H/V谱比的影响, 并与各台站地脉动H/V谱比作了比较. 结果表明:

1) 所有台站地震信号H/V谱比值在各频率点均不为1. Nakamula关于基岩场地H/V谱比为1的结论在此处不成立. 因此, 简单地使用地震信号或地脉动的H/V谱比峰值来表征场地放大效应是不严谨的.

2) 震级对地震信号H/V谱比影响不大.

3) 对于谱比峰值明显的地震信号的H/V谱比曲线, 震源距对其谱形和对应峰值频率影响不大; 对于谱比峰值不明显的H/V谱比曲线, 震源距对H/V整体幅值影响不大, 但是对峰值频率的确定有一定影响. 其中, 51002台站H/V谱比曲线在10 Hz附近出现的峰值随震源距增大而减弱的现象值得引起注意. 虽然本文尚不能断定此种现象完全由震源距引起, 但其至少说明了只采用震源距过于接近的地震事件的H/V谱比来确定场地的卓越频率, 有可能会造成误差.

4) 对于H/V谱比峰值明显的台站, 地震信号与地脉动H/V对应的峰值频率具有很高的一致性, 此种类型的场地卓越频率较为容易确定并且具有很高的可信度; 对于H/V谱比峰值不明显的台站, 地震信号与地脉动H/V在整体谱形以及峰值频率方面均存在一定的差异, 需要更多的资料才可准确地确定场地的卓越频率. 由于场地卓越频率是划分场地类别的重要参考因素, 因此准确地确定场地的卓越频率对于场地类别的划分具有重要意义. 利用地震事件和地脉动H/V谱比共同确定场地的卓越频率, 对于提高其准确率有很大的帮助.

本文数据引自地震科学探测台阵数据中心, 作者在此表示感谢!

卢滔, 周正华, 周雍年, 仲维照. 2006. 关于Nakamura方法有效性的讨论[J]. 地震工程与工程振动, 26(1): 43--48.

Lu T, Zhou Z H, Zhou Y N, Zhong W Z. 2006. Discussion on validation of Nakamura’s technique[J].EarthquakeEngineeringandEngineeringVibration, 26(1): 43--48 (in Chinese).

马淑田, 张德存. 1997. 数字化地震仪的响应及其使用[J]. 地震地磁观测与研究, 18(3): 30--40.

Ma S T, Zhang D C. 1997. The responses of digital seismographs and their usage[J].SeismologicalandGeomagneticObservationandResearch, 18(3): 30--40 (in Chinese).

Javier L, Francisco J C. 1994. Are microtremors useful in site response evaluaions?[J].BullSeismolSocAm, 84(5): 1350--1364.

Nakamura Y. 1989. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface[J].QRofRTRI, 30(1): 25--33.

Nakamura Y. 2000. Clear identification of fundamental idea of Nakamura’s technique and its applications[C]∥12thWorldConferenceonEarthquakeEngineering, 2656: 1--8.

Nakamura Y. 2008. On theH/Vspectrum[C]∥14thWorldConferenceonEarthquakeEngineering. Beijing: 1--10.

Sawada Y, Taga M, Watanabe M, Nakamoto T, Nagumo H, Kudo K, Horike M, Sakajiri N, Masaki K, Sasatani T. 2004. Applicability of microtremorH/Vmethod for Kik-net strong motion observation sites and Nobi plain[C]∥13thWorldConferenceonEarthquakeEngineering, 855. Canada: Vancouver: 1--12.

Theodulidis N, Bard P Y, Archuleta R, Bouchon M. 1996. Horizontal-to-vertical spectral ratio and geological conditions: The case of Garner Valley Downhole Array in southern California[J].BullSeismolSocAm, 86(2): 306--319.

Zhang W B, Matsunami K. 2000. A comparison of site-amplification estimated from different methods using a strong motion observation array in Tangshan, China[C]∥12thWorldConferenceonEarthquakeEngineering, 0643: 1--8.

Influence of magnitude and hypocentral distance onH/Vspectral ratio of seismic signal

1)InstituteofGeophysics,ChinaEarthquakeAdministration,Beijing100081,China2)FirstMonitoringCenter,ChinaEarthquakeAdministration,Tianjin300180,China

This paper computesH/Vspectral ratio between 0.5 Hz and 15 Hz of seismic records from the ten stations of the Himalayan array located in Sichuan Province, and the influence of magnitude and hypocentral distance on theH/Vspectral ratio is analyzed. Finally theH/Vspectral ratios of seismic signals are compared with those of microtremor. The results indicate that the magnitude almost has no influence on amplitude and peak frequency ofH/Vspectral ratio of seismic signal. On the other hand, hypocentral distance has no influence on amplitude shape and peak frequency ofH/Vspectral ratio of seismic signal when the spectra peak is obvious, whereas when the spectra peak is not obvious, it may have some influence on the peak frequency. For the stations with obvious spectra peak, peak frequency ofH/Vspectral ratio of seismic signal is coincident with that of microtremor, while different from each other for the stations without obvious spectra peak.

H/Vspectral ratio; magnitude; hypocentral distance; peak frequncey

10.11939/jass.2015.03.005.

国家科技支撑计划课题(2012BAK15B01)资助.

2014-07-15收到初稿, 2014-08-25决定采用修改稿.

e-mail: yuyx@cea-igp.ac.cn

10.11939/jass.2015.03.005

P315.9

A

耿冠世, 俞言祥. 2015. 震级、 震源距对地震信号H/V影响分析. 地震学报, 37(3): 420--428.

Geng G S, Yu Y X. 2015. Influence of magnitude and hypocentral distance onH/Vspectral ratio of seismic signal.ActaSeismologicaSinica, 37(3): 420--428. doi:10.11939/jass.2015.03.005.