基于引力模型的厦漳泉大都市区城市空间结构研究

2015-03-20许培源叶丽云

许培源,叶丽云

(华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021)

大都市区是个泊来语,其空间组织形态是城市化发展到高级阶段的产物。美国最早采用大都市区的概念,随后加拿大、英国、法国、日本等也提出类似的概念[1]。近年来,我国城镇化进程加速,越来越多包括数个城市的地区成片连绵发展,呈现“区域城市化”或“城市区域化”特征,即大都市区化,大都市区也成为城市发展研究的热点。但学者们对大都市区的概念、内涵及界定标准的认识并不一致,较为成熟的表述为:以某大都市为中心,中心城市与周边地区社会经济相互联系,有一定空间层次、功能分工和景观特征的巨型地域综合体[2]。大都市区的形成,不仅是大都市空间的扩展,还包括经济、社会、生态等各个方面的发展过程。

1 厦漳泉大都市区同城化

厦门、漳州和泉州位于福建东南沿海,城市化基础较好,素有“闽南金三角”之称,是福建省经济最发达的区域,它集经济特区、沿海开放城市、台商投资区和海峡两岸农业合作试验区于一体,居海西经济区的中心地位[3]。厦漳泉三市山水相连、人缘相近、文化相融、要素互补,经济联系密切、产业各具特色,历经漫长的发展,客观上已形成广泛的融合,具备建设大都市区的良好条件。“推进同城化、构建大都市区”,通过优势互补推动资源调配、集成、创造和增值,促进中心功能集聚[4],谋求和重塑该地区在全国乃至全球城市等级网络体系中更有利的地位,才能在更高层次、更大范围、更广领域参与全球分工与合作,提升海西经济区的国际竞争力和影响力,是促进两岸融合、推动祖国统一的重要战略举措。

2012年出台的《厦漳泉大都市区同城化总体发展规划思路研究》指出,厦漳泉大都市区空间结构发展将形成“一核、三带、两轴”的空间格局[5]。“一核“指厦漳泉大都市核心区域,包括:中部的厦门城区,定位为海西金融、服务、物流与科技研发基地,重点是加快产业集聚,提升核心城市辐射强度;西部的漳州城区,定位为区域性服务中心、对台产业合作密集区及农业发达的现代都市区;东部的环泉州湾城市群,定位为区域性先进制造业中心,重要的创业中心,现代物流、商贸、文化、旅游服务中心。“三带”指沿海产业聚集带、绿色山地生态保育带和近海海域保护与开发带。“两轴”指以厦门、泉州等区域性中心城市为龙头,依托铁路、高速公路,由沿海地区向内地辐射的厦门—漳州—龙岩—赣州发展轴和泉州—莆田—三明—抚州发展轴(图1)。

图1 “一核、三带、两轴”空间格局Fig.1 The spatial structure of“one core-three band-two axis”

“一核、三带、两轴”空间格局的提出旨在强化厦门经济特区的示范作用,发挥泉州创业型城市的支撑带动作用、漳州的骨干作用和三明、龙岩辐射内陆的前锋作用,以厦漳泉大都市区为龙头,形成对接台湾地区、辐射粤东、赣南和中西部地区的发展区域,一定程度上体现了厦漳泉地区对于闽西南和西北地区的带动效应,也强化了与江西等地区的联系。

然而,“一核、三带、两轴”中,一核仅仅是厦漳泉三市繁荣区域的空间加和,三带也是三市沿海产业集聚区域的加和,两轴则不是厦漳泉自身的空间结构(只是厦漳泉连接福建内地山区的两条干道)。该空间架构过度照顾厦、漳、泉三市各自利益,没有凸显厦漳泉独特的空间结构,更没有预测大都市区未来的空间组织和演化趋势,难于为同城化提供理论指导。明确大都市区内各县市间的空间相互作用以及由此形成的空间分布轴线和空间经济结构是“推进同城化、构建大都市区”的基本前提。本研究采用引力模型与断裂点公式,分析厦漳泉大都市区城市空间结构特征,探讨厦漳泉大都市区建设的战略与重点。

2 城市空间结构的相关理论

法国经济学家佩鲁提出了增长极理论。增长极一般指具有推动性的主导产业和创新行业及其关联产业在地理空间上集聚而形成的经济中心。增长极的形成会打破空间区域内原有的平衡状态,而增长极的成长必将进一步扩大这种不平衡,引起区域内地区间空间结构的重新组合。不同规模等级的增长极相互作用,共同构成区域空间结构的组织体系。波兰经济学家萨伦巴和马利士提出的点-轴扩散理论是增长极理论的延伸与扩展。其中,“点”指区域内的核心城市,“轴”是联结各个点的线状基础设施束,线状基础设施束作用的地带称为“轴带”。区域内各个城镇呈等级分布,联接城镇发展的轴带也分若干等级,不同等级的轴带对周边区域具备不同强度的吸引力与凝聚力。

与厦漳泉同城化及厦漳泉大都市区空间结构相关的研究出现在2004年《厦泉漳城市联盟宣言》发布之后。黄泽民[6]提出沿海卫星式沿路沿江串珠型城市联盟;刘克华等[7]引入区域管治理念,从政策、交通、基础设施、生态环境、旅游等方面讨论了厦漳泉城市联盟组建模式;林立达等[8]分析了厦漳泉的地理分布、生态结构和城市构造,提出“一廊两湾三带四组”的空间结构;王开科等[9]基于区域中心城市整合发展视角分析了厦漳泉的区位基础、邻接空间、交通条件和经济均衡性等同城化建设的基础条件;王旭等[1]从城市地理学角度分析了厦漳泉大都市区城市空间结构的特征及其自组织与演化趋势。已有研究主要从城市区位、生态环境、基础设施、产业结构、区域分工等角度考察厦漳泉同城化的空间结构条件和类型,对于大都市区内各县市间的空间作用力、空间结构依赖及大都市区空间分布轴带等研究不足。

理论上,厦漳泉大都市区空间结构形态的形成主要取决于增长极(即中心城市)与轴带(即线状基础设施束)的拉力及各县市的空间作用力,因此,本研究引入引力模型与断裂点公式对厦漳泉大都市区19个县市间的引力值和断裂点距离进行测算和分析,以此判断厦漳泉大都市区的空间结构特征及演化趋势。由于各种要素在城市空间分布上表现出很强的区域性及方向上的多矢量流动,因此,在分析区域经济的空间结构时必须约定分析条件,借鉴朱道才等[10]的研究,本研究假定:1)厦漳泉大都市区为一个封闭系统,忽略其他一些可能对厦漳泉产生影响的城市区域。2)各县市间要素流动具备线性、双向特征,因而用引力反映各县市间关系。

3 厦漳泉各县市间引力和断裂点分析

3.1 引力和断裂点测度模型

引力模型是地理学研究城市之间空间相互作用的重要模型,在一定范围内可使空间结构研究精确化、定量化,因而被广泛应用于经济地理学和城市地理学领域,成为研究区域空间相互作用的核心工具[11]。引力模型本身强调城市间要素的相互联系性[12],符合大都市区的研究思路。其模型公式如下:

式中:Iij是城市i与j之间的空间相互作用力;Mi,Mj是城市i与j的经济质量;Dij是城市i与j之间的距离;G为引力系数;b是距离摩擦系数。G和b可根据不同情况进行取值,依据顾朝林等[13]对G和b选取的分析,取G=1,b=2。引力模型表明,两地相互作用力与两地经济质量的乘积成正比,与两地距离成反比。进一步地,Converse提出城市的吸引范围取决于城市规模与城市间距离,相邻两城市吸引力达到平衡的点称为断裂点(break point)。其计算公式为:

式中:di为城市i到城市j的断裂点距离;Dij为城市i与j之间的距离;Qi,Qj为城市i与j的经济质量(经济质量是城市引力的基础)。公式表明,一个城市对周围地区的吸引力与其规模成正比,与距它的距离的平方成反比。

3.2 指标选取

以现有的行政区划单元为基础,厦漳泉地区包括“厦门市—漳州市区—龙海市—长泰县—华安县—南靖县—平和县—漳浦县—云霄县—诏安县—东山县—泉州市区—石狮市—晋江市—德化县—永春县—安溪县—南安市—惠安县”,共19个县市单位,总面积约为25 461 km2①总面积不包括金门县,其中厦门市包括思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区和翔安区,泉州市区包括鲤城区、丰泽区、洛江区和泉港区,漳州市区包括芗城区和龙文区。,数据主要来自《福建统计年鉴》及厦漳泉统计局的统计公报。

3.2.1 经济质量指标。经济质量指标是反映一个地区综合实力的指标,依据空间经济学原理,该指标由多种因素——商品、人口、资金、技术、信息等的相互作用决定,因此,传统的仅用GDP一个指标衡量地区发展状况的方法可能存在系统性偏差。本研究从统计年鉴各个类目选取人均GDP、第三产业贡献率(为本年第三产业增加值与本年GDP的比值)、投资效果系数(为本年GDP与本年社会固定资产投资总额的比值)、消费水平指数(为基期消费水平指数乘以本期与基期消费水平的比值)、工业增加值、财政收入、进出口总额、社会消费零售总额8个指标,这些代表性指标在城市经济社会发展过程中具有重要意义,是判断一个地区经济质量的重要依据。但是,由于指标较多,要得到一个综合的、科学的城市经济质量指标,必须对原始指标进行预处理,消除极端值和量纲的影响。采用SPSS软件对经济质量指标进行因子分析,提取一个能够较好反映经济整体发展状况的经济质量指标。首先,采用KMO和Bartlett检验判断因子分析方法的合理性,分析结果显示:KMO值为0.840,大于 0.6,Bartlett球形度检验的相伴概率为0.000,小于0.05,说明8个经济质量指标之间存在相关性,适于因子分析;其次,采用SPSS软件进行因子分析,各县市因子得分的绝对值即为其经济质量指标(表1)。

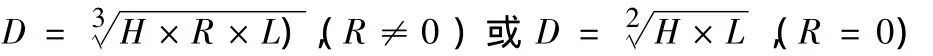

3.2.2 距离指标。距离指标反映地区之间的空间间隔程度及社会文化交往与人文文化差异程度,一般用地理距离、社会距离、文化距离、心理距离和政治距离等表示。鉴于研究对象为厦漳泉大都市区内的各县市,其相互间的社会距离、文化距离、心理距离和政治距离等因素影响较小且难以度量,因此,采用地理距离衡量指标。具体地,以陆运距离为基础,通过公路里程、铁路里程(包括高铁)、空间经纬度距离3个指标的几何均值来反映厦漳泉大都市区各县市间的距离。鉴于部分县市不存在铁路,故采用分类函数,即:

表1 各县市经济质量的因子分析值Tab.1 Component analyzed value of each county’s economic quality

式中:D表示距离;H为公路里程数;R为铁路里程(考虑其高速性,将其里程数折半;L为空间经纬距离。计算结果见表2。

表2 厦漳泉大都市区各县市间的综合距离 kmTab.2 Comprehensive distance of counties of Xia-Zhang-Quan metropolis

3.3 各县市间的引力

依据引力模型公式(1),利用经济质量指标(表1中因子得分的绝对值)和综合距离指标(表2),计算厦漳泉各县市相互间的吸引力,结果见表3。

3.4 各县市间的断裂点

为了准确判断引力方向,必须计算大都市区各县市相互间的断裂点值。一般地,如果一个城市对另一个城市的引力值达到显著标准(≥0.001%)且断裂点位置接近于另一个城市,则该城市对另一个城市具备较强吸引力,断裂点值越大,说明该城市对另一个城市的引力越强(表4)。

需要说明的是,要判断城市间的空间相互作用,需要将表3的引力值和表4的断裂点距离结合起来分析。以厦门—泉州为例,表3中厦门市与泉州市区相互间的引力值为35.6,表4中断裂点位于靠近泉州市区一侧的45 km处,说明厦门市对泉州市区的吸引力比较强。

表3 厦漳泉大都市区各县市间的引力值Tab.3 The gravity of counties of Xia-Zhang-Quan metropolis

表4 厦漳泉大都市区各县市间的断裂点距离 kmTab.4 The breaking-point distance of counties of Xia-Zhang-Quan metropolis

4 厦漳泉大都市区空间结构特征分析

4.1 厦门市的经济中心地位——基于辐射半径视角

从厦门市与其他县市的引力来看,引力值大于显著值(0.001%)的有除诏安县以外的17个县市。可见,厦门市是厦漳泉大都市区内影响力最大的城市。

从厦门市与其他县市的断裂点来看,厦门市与最南方向的城市——东山县的断裂点为距厦门市130 km、距东山县41 km处;与最北方向的城市——德化县的断裂点为距厦门市131 km、距德化县44 km处;与最西方向的城市——南靖县的断裂点为距厦门市89 km、距南靖县22 km处。这些数据表明,厦门市的影响范围已超出自身,辐射至大都市区的各个县市(断裂点逼近各县市的中心区域),成为厦漳泉大都市区的经济中心。

4.2 区域性经济增长极初步形成

厦门市、漳州市区与环泉州湾(包括泉州市区、晋江和石狮)3个区域与相邻县市的引力值都达到显著标准(0.001%),具备了构建城市群的可能性,是大都市区内经济增长的核心区域,“环泉州湾—厦门市—漳州市区”是大都市区的一级空间分布轴线,轴带区域呈“J”字型发展[14]。此外,南安市对附近县市的经济辐射呈同心圆散开,引力值由中心向四周逐渐减小,且引力值均大于显著标准,是一个重要增长点,未来有可能形成小型增长极;龙海市位于厦门市与漳州市区之间,是两大地区重要的联系纽带,经济增长速度较为理想,未来可能成为另一个经济增长点。

图2 厦漳泉大都市区的空间分布轴线及县市分类Fig.2 The spatial axis and county class of Xia-Zhang-Quan metropolis

4.3 城市发展的锁定效应和城市间的屏蔽效应明显

受区位因素、规模经济和政策导向等内外因的共同影响,区域发展呈现一定程度的“路径依赖”,资本、人力资源和政策更多地关注某些特定区域,导致大都市区内经济社会发展呈现“马太效应”,即锁定效应。采用层次分析法,将大都市区各县市分为三类,中心城市厦门市、环泉州湾属第一类,2012年两市的 GDP分别达到2 539.31亿和2 523.96亿元,近10年年均增速分别达到14.34%和13.35%;第二类县市包括漳州市区、南安市、龙海市,这些县市经济总量相对较大,对周围县市的引力值也较大;剩余的12个县处于大都市区边缘,受核心地区辐射较小,经济实力及增长速度远比不上核心县市,归结为第三类(图2)。大都市区内,要素多投入于第一、二类城市,对第三类城市没有给予足够的支持,其发展困境被“锁定”(恶性循环),导致大都市区各县市经济发展更加不平衡。

此外,厦漳泉大都市区各县市间的屏蔽效应明显。所谓屏蔽效应是指在开放市场条件下,中心城市在吸收区域外资源、劳动力和资金等外部生产要素过程中,由于自身的交通、信息等基础设施优势,会截留外部生产要素向区域内非中心城市的流动,产生出一种类似物理学中防辐射作用的屏蔽效应,使区域外流向非中心城市的生产要素大大减少,抑制非中心城市的发展。大都市区内,各县市都不同程度受到其他县市的屏蔽作用,中心城市周边县市受到的屏蔽效应最为显著。比如,与厦门市和漳州市区相邻的长泰县,从断裂点来看,厦门—长泰是38 km,长泰—厦门是11 km(即断裂点位于距厦门38 km、距长泰11 km处),两者之比为3.5 ∶1;而漳州市区—长泰为16 km,长泰—漳州市区为6 km,两者之比为2.7∶1。显然,长泰县已经受到了两市的屏蔽效应,故其发展十分缓慢。

4.4 城市发展偏心化严重

城市发展偏心化主要由城市吸引力范围偏心化所决定,偏心化与引力值呈现反方向变动。从表3的引力值和表4的断裂点距离来看,除厦门外,其余18个县市均出现不同程度的偏心化发展,不发达县市的偏心化发展最为严重。比如,受南部漳州、东南部厦门的影响,华安县发展重心南移;受南部厦门、东南部南安和泉州市区影响,安溪县偏东南方向发展;受北部厦门与漳州市区影响,云霄、诏安偏东北方向发展。城市发展的偏心化加剧城市内部发展的不平衡性,不利于构建和谐有序的厦漳泉大都市区,应予以高度重视。

因此厦漳泉大都市区已形成厦门—泉州“双核”的空间结构,以厦门—泉州两核心构成沿海南北纵向发展主轴,并通过第二层级县市南安、龙海、漳州市区分别自东向西、自北向南扩散辐射,经济质量总体沿西南方向梯度递减。加之锁定效应和屏蔽效应,非中心城市的发展困境被“锁定”、呈现偏心化发展,大都市区的空间发展很不平衡,空间组织和演化呈现出核心和边缘两大区域(图3)。

图3 厦漳泉大都市区“双核”及“核心-边缘”的空间结构Fig.3 The“two cores”and“core-periphery”spatial structure of Xia-Zhang-Quan metropolis

这种厦门—泉州“双核”的空间结构显然不同于《厦漳泉大都市区同城化总体发展规划思路研究》中“一核”的空间结构,即为照顾厦、漳、泉三市各自的利益,直接把厦漳泉三市繁荣区域的空间加和而成的“大都市核”结构(该结构实质上是以厦门为中心,漳州和泉州为两翼的“大厦门”单中心结构),而“核心和边缘两大区域”不平衡的空间组织和演化趋势更是规划所没有预测的。

5 厦漳泉大都市区建设启示

厦漳泉大都市区城市空间结构发展还不够合理,发展极不均衡,核心紧而边缘松的城市空间格局特征显著。为此,提出建设厦漳泉大都市区的建议。

1)注重厦—泉双核结构。在厦—泉双核的城市结构中,厦门应该依据引力值强度由点到面向岛外螺旋扩张,实施“疏解本岛,拓展海湾”的空间发展战略,推进“岛内外一体化发展”,培养南部经济增长极;泉州应该注重由面到点的集聚——环泉州湾发展,实施“环湾整合”的空间发展战略,逐步发展成稳定的北部增长极。鉴于厦门—泉州“双核”的城市结构是对“一核”城市结构的效率增进,厦漳泉同城化应该在厦泉同城化上加大力度,并且注重城市差异定位与产业分工互补。

2)关注南安、漳州市区两大经济增长点。南安、漳州市区作为大都市区内的后起之秀,经济发展动力强劲,是未来承接厦门、泉州产业发展的重要支撑。故而,在同城化进程中,不仅要注重厦—泉双核的空间结构,突出厦门市和环泉州湾的向外传导与带动作用,而且要强调多核心发展理念,强化南安和漳州市区两大经济增长点,发挥其承接厦—泉双核和边缘县市的作用,降低大都市区的空间不平衡性,加速同城化。

3)规避城市间屏蔽效应。中心城市容易产生“磁极”效应,形成强大的吸引力和向心力。厦漳泉同城化进程中,这种吸引力可能会导致厦门周边产业快速向中心集中,形成一个泛厦门产业密集区,加大厦门交通、基础设施、环境压力,使大城市病愈演愈烈。与“磁极”效应相对应,屏蔽效应将导致非中心城市产业空心化、城市边缘化。因此,建设大都市区应规避城市间的屏蔽效应,选取多中心空间结构模式(“梅子布丁”式),以厦—泉为增长极,漳州市区、南安、龙海等县市为增长点,形成“两星拱月、繁星点点”的区域空间格局,避免区域内无序竞争,构建和谐有序的大都市区。

[1] 王旭,姬康.构建厦漳泉大都市区的理论思考和个案比照[J].东南学术,2012(1):198-208.

[2] 杨忠伟,范凌云.中国大都市郊区化[M].北京:化学工业出版社,2006.

[3] 石正方.厦漳泉城市联盟发展的意义及取向探析[J].台湾研究集刊,2005(3):19-24.

[4] 焦张义,孙久文.我国城市发展同城化的模式研究与制度设计[J].现代城市研究,2011(6):7-11.

[5] 中国科学院南京地理与湖泊研究所.厦漳泉大都市区同城化总体发展规划思路研究(评审稿)[R].厦门:厦门市发展和改革委员会,2012.

[6] 黄泽民.我国多中心城市空间自组织过程分析——克鲁格曼模型借鉴与泉州地区城市演化例证[J].经济研究,2005(1):85-94.

[7] 刘克华,陈仲光.区域管治的新探索:厦泉漳城市联盟规划战略[J].经济地理,2005,25(6):843-846.

[8] 林立达,冯建敏.论闽南厦门泉州漳州三个城市的发展模式及合作共赢[J].河南商业高等专科学校学报,2007(6):17-20.

[9] 王开科,庄培章.多中心区域下的空间协调与管治构建——海峡西岸经济区发展研究[J].华侨大学学报:哲学社会科学版,2010(3):49-57.

[10] 朱道才,晋秀龙,蔡善柱.基于引力模型的安徽城市空间结构的研究[J].地理科学,2011,31(5):551-556.

[11] Egger P.An Econometric View on the Estimation of Gravity Model and the Calculation of Trade Potentials[J].The World Economy,2005(2):29-32.

[12] 金贵,王占岐,杨俊,等.基于引力模型与回归分析的城市群低价空间结构研究[J].地域研究与开发,2013,32(6):926-932.

[13] 顾朝林,庞海峰.基于重力模型的中国体系空间联系与层域划分[J].地理研究,2008,27(1):1-12.

[14] 许培源,许红妹.福建省厦漳泉大都市区空间结构特征分析[J].经济地理,2012,32(6):59-66.