贸易距离与“出口企业生产率之谜”——基于贸易方式和所有权的分析

2015-03-20张胜满杨筱姝

张胜满,杨筱姝

(1.中国人民大学经济学院,北京100872;2.中国邮政储蓄银行风险管理部,北京100032)

0 引言

异质企业垄断竞争模型[1-2]为生产率和企业出口之间的关系研究奠定了基础。根据其理论,企业本身的生产率差异是决定企业是否出口的关键因素,出口需要支付额外的市场进入成本,包括首次进入国外市场时支付的沉淀成本以及每次出口都必须支付的可变贸易成本,企业必须有额外的收益补偿才能进入国外市场。对于企业而言,额外的收益可以来自国外市场的规模效应、企业的市场权力以及企业生产率[3]。一般而言,只有生产率较高的企业才能承担出口的额外成本。因此,出口就成为高生产率企业的自发选择。该理论得到了许多实证研究的支持。

然而,一些关于中国出口企业生产率的研究却发现,出口企业的生产率可能比非出口企业要低,即生产率较低的企业选择出口,这就构成了中国“出口企业生产率之谜”[4-5]。针对这一现象,学者们从不同的角度出发给予了理论和实证方面的解释。(1)参与国际市场带来的规模效应。J.Lu等[6-7]在异质企业模型中引入国内外市场的不对称性和国际生产一体化,认为中国外资企业中存在大量“纯出口企业”,在国际生产一体化的背景下,中国“纯出口企业”能够通过国外市场的规模效应获得较高收益,以此弥补参与出口市场的额外成本,在不具有生产率优势的情况下进入国外市场。(2)加工贸易的盛行。戴觅等[8]的研究表明,中国出口企业生产率之谜的原因在于大量“纯出口企业”的存在,而且“纯出口企业”大多是加工贸易企业。中国的加工贸易企业以出口为条件换取政府的优惠待遇,有助于降低企业的边际生产成本,导致加工贸易企业在生产率很低的情况下也能够生存。因此,生产率较低的企业倾向于选择加工贸易的形式出口。

已有研究均是从企业的微观特征出发解释“出口企业生产率之谜”,忽略了贸易之间最重要的宏观变量——距离因素。单纯从地理距离与出口关系来看,F.Cairncross[9],M.Berthelon 等[10]较早提出了“地理距离对于贸易的影响会逐渐减弱乃至消失”的论断,原因是运输手段与通讯技术的发展会大大降低贸易成本,地理距离的影响将被忽略。然而在实际研究中该效应并不明显,贸易量与地理距离之间仍然存在显著的负相关关系。实际上,随着国家间贸易、分工和投资模式的不断深入发展,地理距离已经不再是影响贸易的唯一“距离”因素,许多学者分别从“文化距离”“制度距离”“心理距离”“遗传距离”等角度具体分析了各类“距离”因素对企业出口的影响,结果均表明“距离”与企业出口之间有显著的负向关系[11-15]。因此,任何单一的“距离指标”都无法准确刻画国家之间的贸易复杂度。在实际分析时应当选取综合的“贸易距离”指标,该指标不仅应当涵盖各类客观存在的“距离”指标,还应该涵盖那些由于各类政策及制度性因素造成的“距离”,比如区域市场的分割、国家间的贸易壁垒、企业的事前出口经验和渠道等。

国内学者关于“企业出口生产率之谜”与“贸易距离”二者关系的研究已经取得了很大进展。对非出口企业来说,企业内销的“距离”被人为拉长:首先,财政分权制度赋予了地方政府财政自主权,为了扶持本地企业、最大化本地财政收入,地方政府在省际间建立起大量竞争壁垒;其次,落后的基础设施进一步加剧了省际间商品流动的难度,表现为高昂的运输成本、通勤费用和较少的人均公路里程数;同时,自然地理的区位因素也增加了贸易成本,内陆企业与沿海企业相比,在出口中没有优势。与之对应的是,出口企业的贸易距离被大幅缩短,中国的出口工业部门主要是通过承接发达国家产业转移而建立起来的,其中包含大批外资企业,与此同时,以“劳动密集型”和“加工贸易”为主要特征的出口部门只是负责产业链中的加工组装环节,产品销售由欧美流通企业负责,外资企业和欧美流通企业拥有自发出口企业所没有的销售渠道和销售经验,这种优势无疑大大缩短了企业出口的贸易距离。张艳等的研究表明,中国省级市场之间的实际贸易距离是地理距离的20~60倍,大大超过向海外市场出口的贸易距离[16]。在这种情况下,生产率低的企业将会选择出口,只有生产率较高的企业才能进入国内其他省份的市场。陆铭等的研究表明:各地方政府的市场分割行为不仅可以保证本地的就业和财税收入,还可以通过激励本地企业的出口扩张,使得本地企业获得进入国际市场后的规模经济效应,进而刺激当地经济增长,这种行为实际上增加了企业内销的距离,缩短了出口的贸易距离[17]。由于中国省级市场之间的实际贸易距离远高于地理距离,企业的海外市场进入成本低于国内市场的进入成本,这种现象无疑降低了本土企业进入国外市场的门槛,导致中国出口企业普遍显示出生产率低下的特征。

J.Lu 等[6-7]和戴觅等[8]探究了企业的所有权结构、贸易类型等因素对企业生产率的影响,并对“出口企业生产率之谜”进行解释,他们将出口企业分为“一般出口企业”和“纯出口企业”,其中“纯出口企业”拥有事前的销售经历和渠道,无需付出沉淀成本,企业出口的贸易距离被大大缩短。沿着该逻辑,本研究试图从贸易距离的角度解释中国出口企业的生产率之谜,分析企业特征对企业全要素生产率的影响。

1 模型及数据

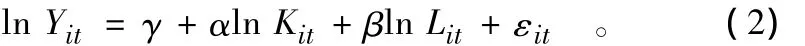

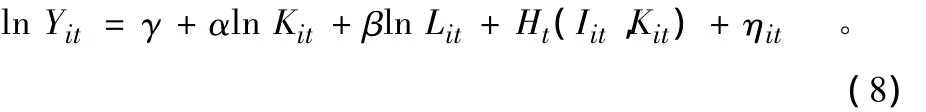

全要素生产率(TFP)反映的是产量中除去要素贡献后的生产率水平,通常表示技术进步或制度变化等非生产性投入要素的贡献。一般来说,人们采用索洛残差法测算企业的全要素生产率,即企业真实的产出与预测拟合值之差。以代表性的C-D生产函数为例:

式中:Yit,Kit,Lit分别表示i企业t期的产出、资本投入、劳动投入;α,β分别表示资本和劳动的产出弹性;Ait为技术水平,即全要素生产率。取对数形式,表达为:

企业全要素生产率的绝对水平值为:

传统的索洛残差法容易带来2个问题,即联立性偏误和选择性偏误。联立性偏误源于企业内生的要素选择,作为解释变量的要素投入量与作为被解释变量的企业产量在经济运行过程中被同时决定。选择性偏误来自于内生的企业退出,在冲击程度一定的情况下,拥有更多资本的企业往往不会退出市场,从而留在市场上的、进入样本的企业往往拥有更高的资本。这种企业资本同企业市场退出可能性之间的负相关关系会使传统回归方法低估资本的系数。OP法采用了一种半参数估计方法来估计企业的全要素生产率,将企业的退出纳入到原来的分析框架中,当企业的生产率低于某一值时,企业会选择关闭以退出市场,从而可以有效克服联立性偏误和选择性偏误[18]。OP方法将(2)式中的残差εit分解为可被观测到的生产率冲击ωit和不可被观测的ηit,从而得到:

假定企业i的第t期投资(Iit)主要取决于当期的生产率水平和资本存量,则:

求其反函数,并定义:

那么,

将(7)式代入(4)式,则模型变为:

定义:

模型又变为:

对(10)式,OP方法假设Mt(Iit,Kit)为四阶多项式,可以采用OLS获得ln Lit项的系数,然后求得Mt(Iit,Kit)。

OP方法通过估计企业的退出概率来克服样本的选择性偏误。企业根据第t-1期的生产率来决定第t期是否退出,而企业第t-1期的生产率可以由第t-1期的资本存量和投资的组合来代表,这样企业第t期的退出与否就可以由第t-1期的资本存量和投资决定,企业的生存概率Pit为:

对Mt()用一个四阶多项式来代替,从而得到企业的生存概率,假设企业全要素生产率变化遵循一阶马尔科夫过程,即:

结合Pit,并用一个四阶多项式来估计 ψ(),便可通过下式估计Kit项的系数,此时的系数不存在选择性偏误:

利用国家统计局编制的2001—2007年工业企业数据库和海关总署统计数据进行统计分析,数据涵盖了国有及非国有企业中规模超过500万的企业,该数据不仅提供了每个企业资产负债表和现金流量表的绝大部分信息,还包括就业人数、行业类别、隶属关系等情况;海关总署统计数据则涵盖了每一笔交易所属的贸易类型。借鉴戴觅等[8]的分析,将企业分为非出口企业和出口企业,并将出口企业分为“一般出口企业”(既出口也内销)和“纯出口企业”(只出口不内销)。本研究以“纯出口企业”为切入点,关注企业的贸易方式、所有权结构与“纯出口企业”的联系,同时研究企业的这些异质性特征是怎样影响了企业的贸易距离及生产率。

2 经验分析及理论解释

根据OP法核算的出口企业与非出口企业的生产率比较(图1),可以发现出口企业和非出口企业生产率均随着时间推移而增加,出口企业相对于非出口企业并没有显著的生产率优势。2001—2004年中国出口企业生产率是高于非出口企业生产率的,这符合标准异质企业国际贸易理论。然而2005—2007年却出现了非出口企业生产率高于出口企业,这与异质企业国际贸易理论不相符。总的来说,中国出口企业呈现出了一定的“出口企业生产率之谜”。

图1 OP法核算全样本TFP结果Fig.1 TFP of full samples calculated by OP methods

在异质企业国际贸易理论中,企业出口的决策过程要先后经历3个阶段:1)行业进入阶段。企业首先在生产率不确定的情况下做出行业进入决策,并付出相应的沉淀成本,一旦进入行业,企业将根据市场地位、定价行为、生产成本以及销售成本等因素决定其利润水平。2)退出或者继续生产决策。企业的利润水平如果能够弥补企业自身所付出的沉淀成本及可变成本,企业就将继续生产不退出行业,反之就会退出行业。3)出口决策。为了进入国外市场,企业需要付出额外的沉淀成本,包括首次进入国外市场时支付的沉淀成本以及每次出口都必须支付的可变贸易成本,企业必须有额外的收益补偿才能进入国外市场[1]。对于企业而言,额外的收益可以来自国外市场的规模效应、企业的市场权力以及企业生产率。一般而言,只有生产率较高的企业才能承担出口的额外成本。由此,出口就成为高生产率企业的自发选择。

可以发现,异质企业国际贸易理论的结论依赖于一个关键条件,即相比于国内市场,进入出口市场需要跨越较长的贸易距离,这里的“距离”主要包括2个方面:1)寻找消费者、满足消费者偏好、了解熟悉市场以及建立销售渠道等沉淀成本;2)长距离运输以及关税等可变贸易成本。在这个假设基础上,M.J.Melitz[1]认为,只有生产率高的企业才有可能出口,因为其获得的额外收益使得企业可以跨越额外的贸易距离;而生产率低的企业由于无法跨越额外的贸易距离而只能选择内销。

但是这一条件对中国出口企业是否成立值得商榷。首先,中国的出口工业部门大多是在20世纪70年代以后建立起来的,而且这些工业部门大部分是发达国家经济结构调整及其引发的国际产业转移的结果[19],这就造成中国工业部门并非独立发展起来的,其中外资企业占据了一大部分,而外资企业拥有事前的销售经历。其次,由于这些出口工业部门包含了一大批劳动密集型产业和低附加值产业,出口企业通常只负责产品的生产、加工或组装,产品的出口由欧美流通企业或进口企业负责,即事前的销售渠道[20]。由于外资企业和加工贸易的大量存在,中国出口企业的贸易距离被大幅缩短,企业并不需要支付所谓的“沉淀成本”,生产率较低的企业也能借助发达国家先前的销售经历和渠道进行销售,这也就为出口企业生产率较低提供了一个合理的解释。

3 “出口企业生产率”之谜的解释

根据产品的出口类型,将全部企业分为三类:1)非出口企业,产品只在国内销售,不出口;2)一般出口企业,产品既内销也出口;3)纯出口企业,全部产品出口而不在国内销售[8]。三类企业所占份额情况(表1)表明,虽然纯出口企业数目只占全部企业的7.49%,但是纯出口企业几乎占到出口企业1/3的比重,达到了27.45%。进一步地,剔除非出口企业后单独研究纯出口企业的数目(表2),纯出口企业数量占到了全部出口企业数量的近30%,出口额也约为全部出口企业出口额的30%,这说明纯出口企业在中国出口企业中占到了相当大的比例。这与发达国家相比有很大不同,根据B.A.Bernard等的研究,美国几乎不存在纯出口企业[3]。

表1 工业企业数据中三类企业数量及其所占份额Tab.1 Amounts and percents of three kinds of firms in database of Chinese industrial firms

那么纯出口企业的生产率如何呢?继续采用OP方法分别核算纯出口企业、一般出口企业和非出口企业的全要素生产率(图2)。2001—2007年三类企业的生产率总体呈现上升趋势,其中一般出口企业生产率最高;2001—2003年非出口企业生产率低于纯出口企业生产率,2005—2007年纯出口企业生产率低于非出口企业生产率,2004年非出口企业与纯出口企业生产率几乎相等。这种现象正好与前文所述出口企业2005—2007年生产率低于非出口企业吻合。进一步看,纯出口企业这7年平均生产率为8.34,略高于非出口企业的8.32,远远低于一般出口企业的9.01,可以看出,纯出口企业的表现与异质企业国际贸易理论所预期的“出口企业生产率高于非出口企业”不相符,或者说只有一般出口企业才能算是传统意义上的出口企业,而纯出口企业则不能归为此列。作为“出口企业生产率之谜”的主要来源,纯出口企业大量存在于中国从事加工贸易的企业和外资企业中。

表2 工业企业数据中一般出口企业及纯出口企业在出口企业中所占份额 %Tab.2 Percents of normal and pure exporting firms in database of Chinese industrial firms

图2 OP法核算三类不同企业TFPFig.2 Three different kinds of firms calculated by OP methods

3.1 加工贸易、外资企业与纯出口企业

中国工业部门中存在大量的加工贸易型企业和外资企业①加工贸易包括进料加工贸易、来料加工装配贸易、出料加工贸易三类;定义变量F DI=外商资本金 /实收资本金,F DI≥0.5的为外资企业,其余为非外资企业。。扩大出口和招商引资是中国地方政府非常重要的业绩指标,而且出口和FDI的流入又能对地方政府另一个重要的业绩指标GDP产生显著的推动作用。所以,针对这两类企业的“超国民待遇”在许多地方都是非常普遍的,不仅对它们实施较为有利的行业准入条件,而且在土地、税收、劳工、信贷和环保等方面给予政策性优惠。这能够降低这两类企业的行业进入成本[4-7]。

对于加工贸易型企业,产品的设计、生产和包装等都是按照国外订单的要求来完成的,完成生产后即交付国外,然后进入国外业已存在的分配和销售渠道。所以,加工贸易企业的出口不需要克服额外的贸易距离。由于存在事前的销售网络,加工贸易型企业并不是在行业进入和国内销售的基础上进一步做出出口决策,而是在出口的基础上同时进行行业进入决策和销售决策。企业只需要在出口的基础上考虑是否在国内销售,无论生产率是较低还是较高的企业都会出口,而企业进入行业后会随机提取生产率水平,生产率较高的企业可以跨越进入国内市场需要的额外距离,而低生产率的企业只能出口。

对于外资企业,由于存在事前的销售经历,并不需要出口企业跨越额外的贸易距离进行市场开拓,因此,即使生产率很低的企业也能借助此便利条件进行出口。这种决策顺序与传统的异质企业国际贸易理论正好相反,即企业由于销售历史的原因选择先出口后内销,低生产率的企业普遍出口,部分高生产率的企业内销。

工业企业数据库中和海关数据的行业分类分别采用国民经济行业分类编码和HS编码,将两类编码统一,把99个行业归为10大类。1)动物、食品类:动物,蔬菜制品以及食品(HS01-24);2)矿产、木材类:矿产和木材制品,石材和玻璃(HS25-27,44-49,68-71);3)化学品、塑料类:化学品及有关行业,塑料和橡胶(HS28-40);4)纺织品类:纺织产品,皮革和毛皮制品(HS41-43,50-63);5)鞋、帽类:鞋、帽制品(HS64-67);6)金属、金属制品类:基本金属及贵金属制品(HS72-83);7)机械、电子类:机电产品(HS84-85);8)运输类:交通运输设备(HS86-89);9)杂项制造类:杂项制品,包括照相机、钟表、玩具、乐器、家具(HS90-92,94-96);10)省略项类:武器(HS93),古玩(HS97),特殊类(HS98-99)。

图3从出口企业数量和出口额2个角度反映了6个制造行业中加工贸易、外资企业和纯出口企业的对照关系。表3则反映了行业生产率与这三者的关系。可以看出,加工贸易、外资企业和纯出口企业表现出良好的正相关关系,即生产率越高的行业,加工贸易和外资企业越少,纯出口企业也越少。纺织业、鞋帽首饰、杂项三大行业属于劳动密集型行业,行业中大量存在纯出口企业,企业生产率较低,尤其是纺织行业及鞋帽首饰行业,存在大量的纯出口企业,它们按照国外的订单要求从事生产,产品的设计、生产和包装等都是按照国外订单的要求来完成的,海外的销售渠道、销售市场都由进口企业负责打通,不需要跨越额外的贸易距离。而一旦选择将产品销往国内,这些企业往往面临着非常高的贸易距离。从厂家到国内特定地区的销售终端,必须支付高昂的运输费用、行政费用、公关费用、税费和摊位费等。因此,这些企业的决策顺序往往不遵循传统的异质企业国际贸易理论,而是在进入行业后,先进行出口,再决定要不要将产品在国内进行销售。

图3 企业数量占比与出口额占比Fig.3 Contrasts of firm numbers’proportion and export value’s proportion

表3 TFP、加工贸易和纯出口企业占比对照表Tab.3 Contrasts of TFP,processing trade and pure exporting firms

金属制品、交通运输和化学塑料行业中纯出口企业占比小,但是却有着较高的生产率,属于资本密集型行业。这可能与国家大规模扶持该类型行业、鼓励其加大研发、由单纯投入人力资金的粗放式发展模式转变为加大研发投入和技术创新的集约式发展路径上来有关,这些行业企业有可能遵循传统的异质企业国际贸易理论中企业的出口顺序,先在国内销售再出口,其较高的全要素生产率能够弥补海外销售所需要的额外的贸易距离,因此,表现出纯出口少、生产率高的特点。

3.2 纯出口企业与贸易成本的关系:初步验证

图4 各类企业销售费用Fig.4 The sales expenses of different firms

考虑到出口企业贸易距离指标的复杂内涵,本研究并未构造具体的贸易距离指标来反映企业出口的困难程度,而是选取了销售费用作为贸易距离的代理变量。销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用 ,销售费用越高,表明企业面临的贸易距离越长,额外成本越高。与一般出口企业相比,纯出口企业不需要跨越额外的贸易距离。因此,纯出口企业的销售费用可能较低。各类企业的销售费用(图4)中,纯出口企业最低,一般出口企业最高,约为前者的5.3倍。按照销售费用由低到高的顺序排列了6大行业,并将一般出口企业占比(100%-纯出口企业占比)按照此顺序进行排列(图5)。之所以选择一般出口企业占比是为了更好比较两者趋势,一般出口企业占比高的行业,纯出口企业占比低,理论上来说贸易距离越短、销售费用越低。如图所示,两者的相关系数达到了0.858,纺织品、鞋类首饰、杂项等纯出口企业占比较多的行业销售费用较低,其他行业则销售费用较高,与前文所假设的“纯出口企业”贸易距离较短,是造成中国出口企业“生产率悖论”的原因一致。

图5 一般出口企业占比与销售费用Fig.5 Proportion of normal exporting firms and sales expenses

4 结论及启示

将地理距离以及各类政策及制度性壁垒的贸易距离作为企业出口成本的代理变量,将所有权结构和贸易方式引入标准的异质企业贸易模型来解释中国出口企业的“生产率之谜”。中国出口企业中存在大量的纯出口企业,即只出口不内销的企业,这类企业的生产率低于一般出口企业(既出口也内销)和非出口企业,它们的存在是中国的出口企业偏离异质企业国际贸易理论的主要原因。从与贸易距离直接相关的销售费用角度看,一般出口企业是纯出口企业的5.3倍。纯出口企业大量存在于加工贸易企业和外资企业中,而且这两类企业的贸易距离由于存在事前的销售渠道和销售经历而被大大降低。从事加工贸易的行业包含了一大批劳动密集型产业和低附加值产业,出口企业通常只负责产品的生产、加工或组装,产品的出口由欧美流通企业或进口企业负责;而外资企业存在事前的销售经历,并不需要出口企业付出额外的沉淀成本进行市场开拓。由于纯出口企业的贸易距离大幅度低于一般出口企业和不出口企业,因此生产率较低也能出口。

应当给予从事加工贸易的企业税费优惠,鼓励其进入国内市场参与竞争,提高企业生产率;鼓励外资企业更多地进入国内市场,参与市场竞争,提高外资企业生产率;提高企业生产率要从单纯依靠增加劳动力、企业规模的粗放型增长方式转变为提高企业自主创新能力、加大研发投入的集约式增长方式上来。

[1] Melitz M J.The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity[J].Econometrica,2003,71(6):1695-1725.

[2] Helpman E,Melitz M J,Yeaple S R.Export versus FDI[R].Cambridge MA:National Bureau of Economic Research,2003.

[3] Bernard B A,Jensen J B.Exceptional Exporter Performance:Cause,Effect,or Both?[J].Journal of International Economics,1999,47(1):1-25.

[4] 李春顶,尹翔硕.中国出口企业的“生产率悖论”及其解释[J].财贸经济,2009,30(11):84-90,111,137.

[5] 易靖韬.企业异质性、市场进入成本、技术溢出效应与出口参与决定[J].经济研究,2009,44(9):106-115.

[6] Lu J,Lu Y,Tao Z.Exporting Behavior of Foreign Affiliates:Theory and Evidence[J].Journal of International E-conomics,2010,81(3):197-205.

[7] Lu J,Lu Y,Tao Z.Pure Exporter:Theory and Evidence[R].Munich:Munich University Library,2011.

[8] 戴觅,余淼杰.中国出口企业生产率之谜:加工贸易的作用[J].经济学(季刊),2014,13(2):675-698.

[9] Cairncross F.The Death of Distance:How the Communications Revolution Is Changing Our Lives[M].Boston:Harvard Business Press,2001.

[10] Berthelon M,Freund C.On the Conservation of Distance in International Trade[J].Journal of International Economics,2008,75(2):310-320.

[11] 田晖,蒋辰春.国家文化距离对中国对外贸易的影响——基于31个国家和地区贸易数据的引力模型分析[J].国际贸易问题,2012,38(3):45-52.

[12] 秦可德,秦月,徐长乐,等.文化距离与出口贸易地理方向变化实证研究——基于中国数据的分析[J].地域研究与开发,2014,33(1):12-16.

[13] 潘安,魏龙.制度距离对中国稀土出口贸易的影响——基于18个国家和地区贸易数据的引力模型分析[J].国际贸易问题,2013,39(4):96-104.

[14] 黄新飞,翟爱梅,李腾.双边贸易距离有多远?一个文化异质性的思考[J].国际贸易问题,2013,39(9):28-36.

[15] 万伦来,高翔.文化、地理与制度三重距离对中国进出口贸易的影响——来自32个国家和地区进出口贸易的经验数据[J].国际经贸探索,2014,30(5):39-48.

[16] 张艳,田鹏.中国出口企业“生产率悖论”:基于国内分割的解释[C]//中国国际贸易研究会.第二届中国贸易研究会年会论文集.北京:中国国际贸易研究会,2012.

[17] 陆铭,陈钊.分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?[J].经济研究,2009,44(3):42-52.

[18] Olley S,Pakes A.The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry[J].Econometrica,1996,64(6):1263-1297.

[19] 李政新.我国出口加工区的成长动因与主要类型[J].地域研究与开发,2005,24(6):7-10.

[20] 于春海,张胜满.市场进入成本与我国出口企业生产率之谜[J].中国人民大学学报,2013,27(2):53-61.