潘汉典:以比较法作为生活方式

2015-03-18毛亚楠

毛亚楠

2003年,一本有史以来中国最大的英汉英美法词典《元照英美法词典》让编撰者——一群被遗忘三十年的平均年龄84岁的东吴法学精英进入人们的视野当中。在没有官方支持,没有经济资助,没有鲜花和掌声,甚至连正规办公室都没有的情况下,这群几乎被人们遗忘的老人,耗时9年,“做了整个司法行政系统想做而做不了的事”。此词典460多万字,所收词条已达4.5万多个,是日本出版《英美法词典》的3倍。

词典开篇,列出长长的致谢名单,但值得注意的是,词典的发起者之一,总审订潘汉典的名字,却只出现在“缘起”和“总审订”两处地方。 极少有人知道,彼时这位致力于介绍和翻译当代外国法学的83岁高龄的法学家,曾在做手术前的四十八小时里,挂着尿袋审稿。

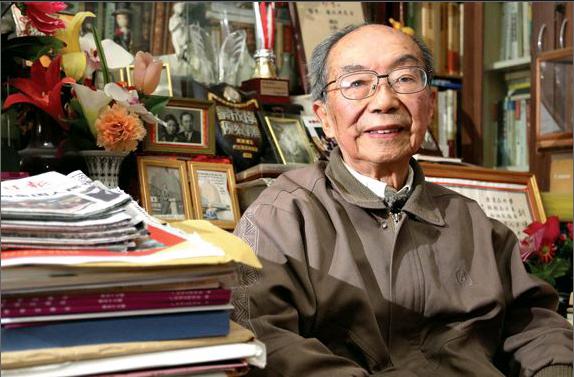

潘汉典今年95岁,儒雅清瘦,在他简朴的全是书籍的“小书斋”内,《方圆》记者见识到了这位法学界的“一代宗师”认真低调的品行。当他仔细翻阅完陈新宇新作《寻找法律史上的失踪者》之后,连连对记者说“不敢当”,他说:“我只是一个普通的学者,谢谢作者亲切的记述,我很幸运。”

对自己成为法史上的“失踪者”这一定位,潘汉典倒觉得,“被遗忘”是必然的一个过程,“这很正常,真正的学者到最后都会各得其所”。

他对自己的个人问题总是考虑很少,也不喜欢出风头,九十多岁的高龄,仍旧喜欢“泡”外文图书馆,学校离家很远,就自己坐公交车去。他告诉记者,自己只是一个普通的学者,没什么好说的,研究外国法最重要的是面向世界,今后他还会继续坚持写作、翻译,做外国法的研究,为国家建立良好的法律制度和法学体系提供有用的帮助。

出身书香世家

1920年,潘汉典出生在广东汕头。祖父潘文铎是清朝的翻译进士,官至五品,是一位接受新学思想的官员,热心新政和教育,很受民众爱戴,告老还乡时,当地百姓夹道相送,祖母见此景对潘汉典的父亲说,“当官就要做这样的官,要不然就别做”。

祖母的话无疑有决定性的影响。潘汉典的父亲潘澄修从广东政法学堂毕业后,在汕头任检察官,但不久便离职,因为他发现,在国民党的腐败统治下,检察官不能很好地为民申冤。遂辞职做律师,并迅速成名,担任起汕头市律师公会的主席。

当大律师的父亲却不想让儿子从事法律,他要求潘汉典到日本读士官学校,因为体会到当时国民党的法律不是很清明,于法治、公平、公正还有很大的距离。但那时,法律所寄寓的公平正义的理念,却已经在潘汉典心中留下深刻烙印。

他对于法律的信仰从父亲那得到。父亲是很有正义感的律师,经常免费为穷人打官司,潘汉典记得,小时候他和父亲一起出门,有人曾当街向父亲跪谢。父亲乐善好施,却并未挣得钱财,46岁去世时,甚至是在他曾帮助过的当事人的资助下,才有一副棺材入葬。父亲出殡的场景,让潘汉典至今不忘,在往墓地去的山路上,有那么多前来送行的人,有学生,有贫苦的人民。甚至路边有人跪着磕头,搬小凳子做供桌烧香。母亲告诉潘汉典,父亲在当地办了很多学校,那些学生有部分来自那里,而那些贫苦的人民,或者是父亲的当事人,或者曾受到过父亲的帮助。

从父亲那里,潘汉典明白:做一个好人,为人民伸张正义,为人民主持公道,人民是有分辨力的。但他知道光靠热情是不够的,要学好知识才能主持正义。法律是很神圣的,潘汉典决定学好法律,帮穷人说话、打官司、主持正义。

值得一提的是,父亲爱书、藏书及读书的习惯也深深影响着潘汉典。在潘汉典小学的时候,父亲就请来一位前清秀才做儿子的国文老师,每晚七点半到八点半,潘汉典要在家中用一个小时来学习《春秋左传》,由此奠定了他扎实的国学基础。在潘汉典家中,收藏并遗留有文史哲等方面的古书如《四部丛刊》、《二十四史》、《沈寄簃先生遗书》等,还有新书如瞿秋白的《赤都心史》等。

父亲的人生经历、做事风格和处事态度都对潘汉典此后的生活道路和人生选择产生了深刻的影响。

父亲去世后,潘汉典随家人回到广州,就读于中国教徒办的学校——培正学校。在培正学校所受的教育,为潘汉典后来的学术生涯打下了坚实的基础。在潘汉典的“小书斋”中,仍旧保留着当年在培正学校的一面小旗。

培正学校创立于1889年,是由本地的基督教浸信会募捐兴建的。作为一所教会学校,培正的独特之处在于,“它既有数理化等西学课程,也有传统的四书五经的教育,但不拜孔子”。西学内容几乎都是用英文教授,潘汉典的外语基础和中学时的这种环境有很大的关系。

此外,学校还很重视学生素质的全面培养,设有体育、音乐和艺术方面的课程。潘汉典有很高的艺术修养,1940年东吴大学年刊里载有他手绘恩师费青教授的肖像,笔锋细腻秀美,人物十分逼真。在他的书房“小书斋”中,也可以看到他的一些绘画作品,这些爱好就是在培正学校培养起来的。

而且有意思的是,培正的很多教员,有的是在美国拿到法律博士的学位留学回来的华侨子弟,经他们的介绍,霍姆斯等法官的形象让年轻的潘汉典悠然而神往。

世代书香的家庭环境以及培正学校浓厚的求学氛围,使得潘汉典在经历了少年丧父、因战乱迁校而失学等变故后仍在毕业时获得全校个人社会科(历史地理)单科奖、国文特别奖,并以总成绩第一获得纪念已故校长黄启明的成绩优良特别奖。

同学称他“潘博士”

1940年6月,潘汉典高中毕业,面临着多种选择,以他的学习成绩,本可以保送到燕京大学,但当时北京被日军占领,无法进入燕京大学。另外,凭学习成绩,潘汉典可往印度加尔各答的中国银行工作。但潘汉典的母亲明确表示:“祖国沦陷选择逃避不是男儿所为,天下兴亡匹夫有责,应该学父亲求学上进,为祖国富强出力。”7月,在父亲故友潘君勉承诺的经济资助下,潘汉典考入上海东吴大学法学院法律系,离别家人前往上海求学。

据陈新宇研究介绍:当时的中国,正处于内忧外患之中。在日寇入侵,上海沦陷后,东吴大学法学院曾假借租界一隅之地得以幸存。但在日美关系交恶以后,东吴大学迁往重庆,留在上海的法学院,根据其英文校名,改称“中国比较法学院”,继续坚持了下来。

根据东吴先贤盛振为教授概括,东吴法学院的教育方针是:“原以英美法与中国法为依据,而旁参以大陆法,继应时势之需求,改以中国法为主体,以英美与大陆法为比较之研究。俾学生对于世界各大法系之要理,皆有相当认识。”

为此,东吴法学院坚持:施教重质不重量。正是这种高标准,东吴法学院被誉为培养近代法学家的摇篮,民国法学界也素有“南东吴、北朝阳”之称。

严格的教学标准,使得东吴法学院学生的学习压力相当大,潘汉典入学后发奋读书,全力以赴地投入到学习中去。在这里,潘汉典不仅学习了中国法的知识,对普通法也获得了系统的了解,他的视野也因此更加开阔。此时的潘汉典,因为博学而被同学称为“潘博士”。

大学期间,“潘博士”看到东吴许多书都是日文的,而日本法律是引用德国的,由此萌生直接学习德国人著作的想法。于是,他选修了法、德、日等外国语课程。潘汉典回忆,开始选修德文的学生有十多个,坚持到底的就两位,他是其中之一。

正是凭借语言优势,潘汉典于1944年发现了日本法学家江家义男翻译、日本早稻田大学出版社出版的《苏维埃刑法和劳动改造法典》,随后他将其译为中文,并以毕业论文“汉译世界最新刑事法典——苏维埃刑法和劳动改造法”获学士学位。

大学毕业后,潘汉典到上海中南银行信托部和地产部工作。虽然在银行收入比较可观,但由于此工作是为了生计而有违他从事学术研究的心愿,工作期间,潘汉典一直用自己的别名“潘宗洵”。

抗战胜利后,东吴大学开始招研究生,潘汉典于是又回到了学校,开始了研究生生涯。大学期间,潘汉典已经通过苏联使馆的宣传栏接触到了马克思主义的思想。1947年,他在上海的“内山书店”购得一本《马克思、恩格斯关于历史唯物论与法律》,这是他第一次接触马克思主义法学。这本书至今仍保存在潘汉典的家中,陈新宇曾翻看过这本年代久远而略显破旧的书,他看到,扉页上仍清晰记录着主人的购书时间和地点,“书中有许多德文加注,这是潘汉典查阅德文原著补上去的”。

潘汉典告诉《方圆》记者,马、恩用经济、政治的观点对法律进行全面、深刻的论述得到了他的认同。这也是他研究生毕业后放弃去耶鲁大学法学院深造的机会,留在国内参加新中国建设的主要原因。

勤奋的语言大师

潘汉典是个语言大师。他在翻译界的名气比在法学界还响。他90年代初主持翻译的《比较法总论》被誉为中国法学界翻译最高水准。

翻译一直是潘汉典的工作重点之一。

大学期间,潘汉典在上海公共租界的一家外文书店里发现了博登海默的《Jurisprudence》(法理学),博登海默是中国法学界、特别是法理学界耳熟能详的德裔美国法学家。潘汉典在书店里翻了翻书的内容,马上爱不释手。但这本书当时正在布展台上展览,只有一本,并不出售。如参观者欲购买,可向书店下单订购。离开书店后,他对博登海默的《法理学》难以忘怀。

没过多久,潘汉典再次前往书店,恳请书店工作人员将书卖给他。工作人员问他为什么非要买这本书,而且如此急迫?潘汉典告诉他们,自己是东吴大学法学院毕业的法学学士,正在从事外国法和外国法学研究,迫切需要这本书。也许是东吴大学法学院的声誉自身具有的说服力,也许是他购书的真诚和迫切愿望打动了他们,工作人员破例把这本作为展品的样书卖给了他。

如今看潘汉典翻译《博登海默法理学》的手稿,可以从每一页页眉印有供填充的日期记录里看到,他从1945年8月7日开始翻译这本书,以后每天或隔几天就翻译几页,其中8月11日和12日两天翻译了9页,约5000字,而这两天正好是周六和周日。可以想象,他在当时的业余生活,几乎全都投入到了这本书的翻译中。

潘汉典精通德、法、日、俄、意、英六门外语。他学习外语的动机很单纯,一是为了学习先进的东西,另一个原因是为了排除歧义,达到真正理解。比如他翻译马基雅维利的《君主论》。他先是花了10年的时间学习意大利语,之后翻译完善了26年。

20世纪三四十年代,商务印书馆、上海光华大学政治学社、中国文化学会就曾出版过《君主论》,但译本均由英译本转译,译著中也有不少纰漏。1958年,商务印书馆将此书列入世界学术名著选题计划,向潘汉典约稿。潘汉典于是下定决心翻译此著,“马基雅维利的政治论著对后世影响很大,要对得起这本著作,也对得起自己”,潘汉典说。

据潘汉典讲述,他在根据《君主论》英译本译出之后,为了“信达起见”,曾取英、美、法、德、日各国译本相互核对,发现文义莫衷一是,很难定稿。于是决定以意大利文本为准据另译。其后借到《君主论》卡塞拉审订本及彼得格勒外文图书馆藏本,根据这两个版本,对照英、美、法、德、日各国多种译本重新译出。第一稿于六十年代初完成。 七十年代,因为陆续借到马佐尼审订本及邦凡蒂尼审订本,又根据两者,先后进行了第二稿和第三稿的修改。1982年到1984年,先后去加拿大及日本学术交流期间,搜集到各国关于马基雅维利的研究资料,对译稿又进行了第四次的修改。

30年的光阴,在对照了英、美、法、德、日等多种译本,参阅17种不同版本之后,四易其稿,潘汉典最终译出了《君主论》。

潘汉典对翻译工作不仅追求完美,对翻译的准确性也有很高的追求。和潘汉典一起编写《英美法词典》的薛波曾讲到,在潘汉典对某个词条很有把握的情况下,他仍要拿来不同词典,反复推敲,再三求证,尤其对单词的不常用用法,更是仔细比较,慎之又慎。

有一回,潘汉典为《比较法研究》的一篇庞德的译文进行校对,文中有一句,译者采用了直译的办法“如同爱尔兰岛上的蛇一样”,但这种译法显得和全文的意思不相符合。为了求证,潘汉典甚至找来了不列颠百科全书,结果果然符合他的猜想:爱尔兰岛上是不产蛇的,此句是一个隐喻。

陈新宇为此感叹,“语言的学习不排除天赋的因素,但对一门乃至数门外语的精通也许更需要一种不带任何功利色彩和纯朴心灵,以及那孜孜不倦的‘钝功。”——这或许就是潘汉典为何会在法学成为显学却又摆脱不了“幼稚”之名的今天“失踪”的原因。

一代学者有其时代的使命,语言方面的优势和时代的特殊使得潘汉典更多地通过翻译,为中国法治事业鼓与呼。他翻译的恩格斯《英吉利宪法》、《英吉利状况》等著作,为新中国宪法的制定提供了大量的参考资料。八十年代在中国政法大学期间,不论是在开始恢复介绍外国法律时期对南斯拉夫、东欧等国家的法律情况的介绍,还是在七十年代后期中美建交后对美国法律制度的介绍,以及在八十年代修改宪法时期,对世界各国宪法的介绍,都离不开潘汉典及其主编的“法学译丛”的汗马功劳。

而现在被中国法学界所熟悉的德沃金、富勒等人,比较法、法律文化等概念,也是通过潘汉典的翻译而被引入中国。

但他仍旧称自己只是一名普通的学人,他说他的信念和追求都在他的书里:“我的第一本译作《君主论》题词是‘献给我的祖国和人民,另一本《英美法辞典》也是如此,这也是我一生想讲的一句话。”