昆明老街 记忆里滋味依旧

2015-03-18杨红文

杨红文

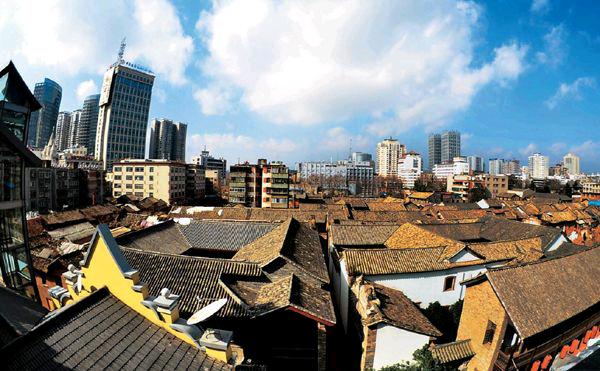

小时候,不懂什么建筑风格,只觉得金碧路和其它街道不同,街两边的房子是石头建的,林立着商店、馆子、医院和公家的房子。那时有梧桐树的街道虽不只金碧路,三市街、南屏街、拓东路、北京路都有高大的梧桐绿荫遮蔽,只是后来却变成金碧路的特色了,而且梧桐树还越来越茂盛。特别是在夏天,街两边的树枝基本接到一起,将整条街都覆盖住了。如若细雨飘飞,那只能是将树叶打湿,而行人是不用撑伞的。晴天,当其它街道被高原灼热的阳光晒得发白时,金碧路上的梧桐树却将阳光修剪得只剩下一块块摇曳的光斑,在街面上闪烁。

同仁街的与众不同,就是那广式骑楼的建筑风格,这在昆明是“仅此一家,别无分号”的。小时候的同仁街大部分是住家,走道上干干净净很通畅,行人可以从街的一头很悠闲地走到另一头。 在街道的南端有一个修锁配钥匙的小摊,因手艺好,顾客盈门,后来摊主干脆挂起一块“钥匙大王”的招牌。在这条街上还有卖泡菜、泡梨的小摊,瓶瓶罐罐地摆了一桌子,老板对自己的产品很自信,吆喝顾客随意品尝。二允巷口有个专治跌打损伤的小摊,摊主是个老大妈,出售膏药、草药和药酒,墙上自然少不了“华佗在世”、“妙手回春”之类的锦旗。时常路过,也不见有什么生意,但多少年来一直见她在此坚守着……

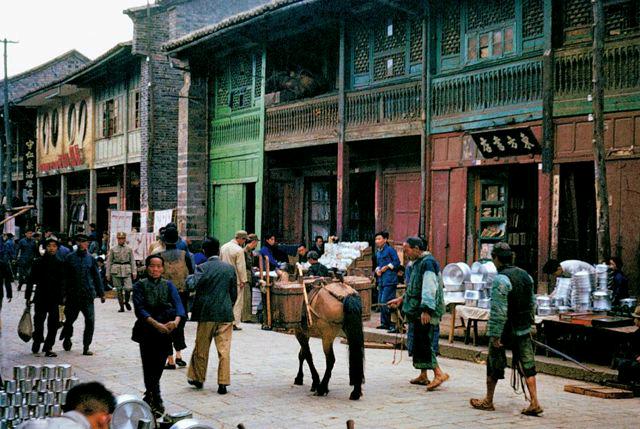

宝善街就在顺城街东口的斜对面,和其它街道一样,沿街全部开作铺面。印象里,这条街的南侧多是传统的木结构楼房。街的北侧多是砖石结构的建筑,陈纳德将军的“飞虎楼”就在北侧祥云街口。整条街临街一面的铺面门板和墙壁都被刷成淡黄色,给人一种明快的感觉。

从金碧路一转进东寺街,在街的左边就会看到一栋三层楼的老楼,一楼已改成铺面,二楼全是雕花窗子,三楼是一排“美人靠”可凭栏俯视街景。这条街上像这样的三层木结构老房子为数不多,它自然也就显得鹤立鸡群。随着岁月的流失和风雨的冲刷,这栋老楼已显出了苍老和斑驳,只有栏杆和窗子上的精美雕刻,还在讲述着它的过去……街的右边是一溜木结构的两层楼,一楼是铺面,二楼是住家,房顶长着长长的茅草。一扇雕花木窗的主人雅兴十足,精致的鸟笼天天都挂在窗外。

东寺街有很多小巷,其中有一条叫“花椒巷”。花椒巷11号是一个气派的大院。院门在昆明过去的老街巷中也是很少见的,整道门都是用石头砌成,在石门柱的顶端,各站立着一只张牙舞爪的石狮子,狮子虽不大,但雕刻得极生动,使这座院落透出了一种霸气。从此便可看出这绝非一般的富裕人家。走进大门,院子不大,但可用精致、考究来形容。向住户打听,虽说法不一,却都与唐继尧有关。过去的临安会馆也是在一条小巷里。临安会馆是一个传统风格的大院,正房和两边的耳房都是木结构的三层楼。会馆改造成旅社,没有住家自然少了烟熏火燎和乱搭乱建,斗拱和雀替上精致的雕花都还清晰完整,走道上的一圈雕花木栏杆同样是别致圆润、一根不差。

不知是从什么时候开始,文庙直街成了标牌制作一条街,从一寸见方的名片、卡片到一米见方的大字,从纸质、布料、木质、铁质、铜质、石质和塑料,各种材质应有尽有,正草隶篆各种书体琳琅满目。在这些标牌店铺的间隙和人行道边,会间杂摆有几个小摊,小摊就一张折叠桌,桌面铺满白纸,桌后坐着一位很有学究气的老者。业务主要是代写书信、检查等,这一古老的行当在上世纪九十年代还能见到。当然这些商店、商品和业务多少也跟“文”字沾点边,也没有辱没了正对面的文庙和这条街名。 文庙直街北端东侧103号是一道大铁门,门自然是后来安的,里面是一个精致的木结构院落,交通医院的中医科就开设在此。在拍摄时我感觉这个院落少了一半,现有的只是北面的主楼和东面的副楼,按昆明“走马转角楼”的设计,应该还有南面和西面,走廊才能转过一圈来,天井围在中央。一楼用来做诊室,但还保留了过去的雕花门窗,二楼采用吊脚楼的形式,下垂的吊脚雕花精美,走廊的栏杆也较精致。上二楼的楼梯反倒显得狭窄陡直,仅能容一人上下,如俩人迎面而遇,有一方就只能等对方上来或下去,这也正好体现了谦恭礼让的生活态度和处世原则。当时我不知道过去是何所在,后来此处被改造成“钱王街1号”,才知道是清末“钱王”王炽的同庆丰钱庄。

小的时候就听大人说威远街有个“一菜市”很热闹。那时菜市都是“公家”的。一菜市是用过去布政司司署(藩台衙门)改建的,改革开放后整条街都用来开办农贸市场,临街的一楼开成铺面,人行道下摆起了摊子,亦是从街头一直摆到街尾。

我拍摄威远街时,发现街北面几个菜摊的后面没有铺面,而是一堵白墙,墙正中有一道高大的木门,门上方还有窗子。我推开大门上虚掩着的小门,里面是一个有约两个篮球场大的院子,旁边的一间小屋上挂了块居委会的牌子。一个60多岁的大妈看了我的证件,给我介绍这里是龙公馆——“云南王”龙云的公馆。龙云——解放前曾任过云南省主席,是一个曾经叱咤风云,有着许多传奇经历的人物,他在昆明有好几处住宅,但在此住的时间最长。院子前方的正房中间有一条深深的通道,通道尽头是一道紧闭着的大门,穿过这道门是内院。空空如也的大院,院中有一栋孤零零的石头楼房,也不知过去是用来做什么的。从一扇开着的窗子跳进去一个房间,穿出房间又是一个天井,齐腰的杂草占据了整个天井,一种怕人的寂静和凄凉的感觉伴着我走出了大门,回到人声嘈杂的威远街上仿佛两重天。回头再看看龙公馆的大门,我想过去他的大门里面和外面怕是另外一方景象吧!

龙公馆东面的围墙外有一条小巷叫财盛巷。从热闹嘈杂的威远街拐进去,老房子改成的杂货店也无所谓生意好坏,老人们在家门口端着饭碗聊聊家长里短。几个小孩在巷里争着一个球,你踢一脚我踢一脚。平常百姓居家过日子的景象使小巷里显得清静祥和。清代,巷内有财神庙,故称财神巷。抗日战争时期,将火腿巷、要致巷、石门坎巷合并,改名财盛巷。俗话说“远亲不如近邻”,过去这里和“云南王”还是两隔壁,只是串不了门而已。