高职连锁经营专业“渗透式”校企深度合作机制研究

2015-03-18范征

范 征

(湖南科技职业学院,长沙 410004)

一、渗透式校企合作的内涵及意义

“渗透式”校企合作包含五方面的内容:一是学校安排专业老师到合作企业相关岗位上去真实的工作,学习企业的经营管理,积累实践经验,更好地服务于教学和科研。二是企业安排有一定理论水平的管理人员到学校担任客座教师,定期为专业教师和学生举办讲座,介绍企业文化和行业发展的最新动态,增加他们对企业和行业的了解,同时挑选愿意去企业实习和工作的学生。三是根据人才培养方案的岗位技能要求,共同建设实验实训室。四是安排企业管理人员对实习学生实行“师傅带徒弟”式的管理,降低流失率。五是校企校企共同修订人才培养方案、共同开发专业教材、共同开展横向课题研究,解决企业在经营管理过程中存在的问题。

从现实意义来说,主要体现在三个方面:一是以职业岗位能力要求为目标,组织教学,形成了以职业能力为中心的教学指导思想。专业教师通过企业实践,能够及时掌握由于经济结构(包括产业结构、产品结构、地区结构等)发生变化而导致劳动力知识、技能、观念、区域分布的变化,从而及时修订人才培养方案,使之符合社会的需求。二是产教结合,校企共同培养人才,能够增加学生对企业的认知度和忠诚度,降低流失率,保证企业足够的人才储备。三是能力标准都是由具有实际工作经验的专家来制定,并以此为中心进行课程开发,并通过横向课题研究解决企业经营管理中的问题,提高管理效率,促进企业的发展。

二、目前高职连锁经营专业主校企合作存在的主要问题

连锁经营是一种标准化的经营模式,1930年诞生在美国纽约,主要运用在商业零售业,特别在超级市场、便利店、百货商场、购物中心。这种模式自20世纪90年代由国外引入到我国以来,发展迅速,特别是近十年来,更是遍地开花,从世界零售巨头的沃尔玛、家乐福、麦德龙,到国内知名的华润万家、国美、苏宁等,可以说连锁经营已经成为我国零售业一种最主要的经营模式。与此相对应的,是对专业人才的需求。近年来,全国共有260多所高校(主要是高职院校)开设了连锁经营管理专业(或方向),培养面向商业零售企业,服务区域经济的发展,培养德、智、体、美全面发展的管理人才。毕业生具有良好的职业道德、职业意识、职业纪律、职业习惯、忠于职守的敬业精神,基本掌握商业零售企业管理的基础理论、基础知识,具备初级的商业零售企业经营管理能力(岗位操作技能+管理技能),良好的人际沟通技巧,熟悉有关的经贸法规,具有强健体魄和健全的心理素质的应用型、技能型人才。

针对我国当前校企合作机制现状,教育部连续召开高等职业教育产学研结合经验交流会,明确了高等职业教育发展的方针为“以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合的发展道路。”高等职业院校要主动适应经济和社会发展需要,充分利用职院和企业共同的教育资源,坚持培养实践能力强、具有良好职业素质的高级技能人才。

三、高职连锁经营专业“渗透式”校企合作机制的建立

(一)统一思想认识,组建“渗透式”校企合作管理机构

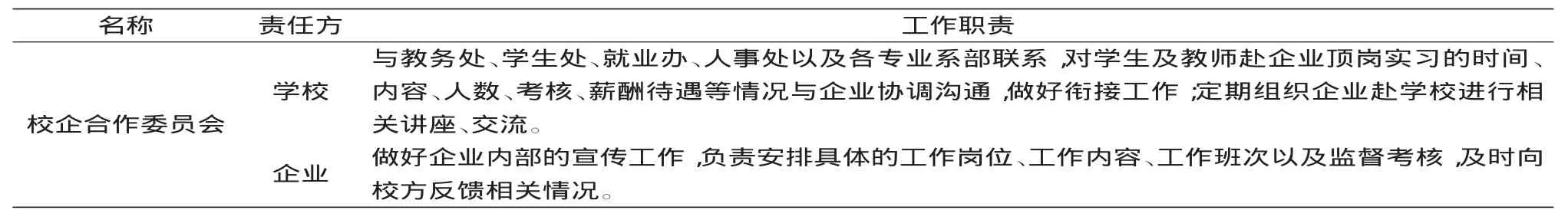

高职院校与企业要真正意识到“渗透式”校企合作的重要性,本着“以职业能力为标准、工学交替为手段、企业参与为主导”的指导思想,共同组建校企合作战略管理委员会作为校企合作最高管理机构,为校企合作服务。管理机构可由校企双方各派专职工作人员组成“校企合作委员会”,专职负责校企合作的运行,制定合作章程,明确双方的权利与义务、作为与不作为,以及相应的考核、奖惩机制。校企合作委员会实行定期会议制,每年召开一次战略合作会议,讨论双方合作中的重大问题,确定年度合作意向。

表1

(二)“渗透式”校企合作内容

1.共同培养人才。企业作为以职业能力培养为核心的稳定的校外实习基地,通过合作共管、共同建设、强化管理,为学生提供顶岗实习岗位,并安排企业管理人员对实习学生实行“师傅带徒弟”式的管理,不断提高校外实习基地建设质量。同时,学校作为企业的后备人才基地,帮助企业在毕业生中遴选人才,满足企业对高技能人才的需求。另外,根据企业人力资源计划,为企业开设订单班、冠名班,定向培养人才,逐步实施校外实习基地的多功能开发,着重开发教学工作室,初步实现工作场所与课堂整合、学生与员工一体。

2.共同提高双方职工的素质和专业水平。学校作为企业的培训基地,根据企业需要,协助企业制定培训计划,设计教学方案,组织教学力量,开设业务技术、经营管理培训班或职业资格培训班,提高企业员工的业务素质和技能;与此同时,企业作为学校的教师实践基地,接受学校教师到企业一线通过兼职或调研方式,参与企业的经营管理,积累实践经验,提高“双师”素质和专业水平,更好地服务于教学和科研。

3.学校聘请企业有一定理论水平的管理人员进入专业建设委员会,参与教研和教学活动。定期为专业教师和学生举办讲座,介绍企业文化和行业发展的最新动态,增加他们对企业和行业的了解;共同修订人才培养方案、共同开发专业教材、共同开展横向课题研究,共同建设校内实训场所,将企业的生产经营活动与教学改革相互结合,在教学中不断融入新理念、新知识、新技术和新工艺,将课程设置、专业建设以及就业市场紧密结合起来。

4.共同谋划发展。学校作为企业的战略研究中心,根据企业的发展需要,利用自身的专业优势和所掌握的先进理论和方法,为企业提供战略规划、组织结构设计、企业文化建设、经营与管理制度、业务流程再造等方面的咨询服务和专业研究服务。企业根据学校要求,及时提供最新实践技能与经验,帮助学校开发工学结合课程和建设特色专业。

5.共同创建“三结合”考评体系。从职业活动和岗位需求分析入手,依据国家职业技能标准,围绕课程整合后形成的不同学习单元,制定相应的考核内容、考核办法和评价标准,形成以职业能力为导向的新型考核体系。努力实现考核评价“三结合”,即过程性评价和终结性评价相结合,定量评价与定性评价相结合,学校考核与企业考核相结合,改变单纯凭一张试卷的成绩来考核学生能力的评价方式,而是让企业的专家、工程师、技师等现场人员参与到考核中来,以实际操作水平和工作实践能力来考核学生的能力,最终体现考核的客观性与真实性。具体来说,考评可实行“三级、双师、双考核”的评价方法。

“三级”指的是三级指标:一级指标是明确考核评价项目,二级指标是各项目具体考核内容,三级为观测点。“双师”是在校专职教师,行业、企业的兼职导师共同指导,共同评价。“双考核”则为学生顶岗实习的过程考核与结果考核。

表2

(三)建立教师为企业提供技术服务的考评机制

如规定教师在晋升高一级职称前必须有一年以上到企业实践的时间,同时帮助企业至少解决一般性的技术服务难题,这就需要制定相应的表彰和奖励制度。凭借这种考评标准,可以激励学校教职员工参与到企业科技攻关、新产品开发、项目研究中来,发挥他们在专业方面的优势,激发其工作积极性和潜力。同时,学校还应提高兼职教师(企业专家、工程师、技师等)的比例,鼓励企业技术人员进校讲课,让教师、学生与企业的管理、技术人员在这种相互合作、交流中真正融为一体,从而实现校企“渗透式”合作的最终目标。

校企“渗透式”合作是提升高职院校内涵、凸显高职院校特色、推动高职教育发展的重要途径,是实现政府、学校、企业各方利益共享的一种先进的办学模式。目前,高职院校在探索和实践校企“渗透式”合作新模式的同时,要更加完善有关校企合作的法律规章制度,确定校企双方在合作过程中的权利与义务,调动全社会广泛参与到校企合作的探索、研究和实践中来,齐心协力,加快进程,共同推动我国高职教育校企深度合作的持续发展,努力开创高职教育的新局面,为培养高质量的应用性高技能人才,为更好地服务地方经济建设做出应有的贡献。

[1]郑艳.高职连锁专业顶岗实习运行机制的建设与完善[J].辽宁高职学报,2013,(6).

[2]叶鉴铭,梁宁森,周小海.破解高职校企合作“五大瓶颈”的路径与策略[J].中国高教研究,2011,(12).

[3]何杨勇,韦进.英国高校校企合作的策略模型分析[J].教育评论,2011,(6).

[4]洪贞银.高等职业教育校企深度合作的若干问题及其思考[J].高等教育研究,2010,(3).