社会资本与居民幸福感:基于中国式分权的视角*

2015-03-18张梁梁

张梁梁 杨 俊

(重庆大学经济与工商管理学院 重庆 400030)

一、引 言

社会资本,即期望在市场中得到回报的社会关系投资,区别于人力资本与文化资本等新资本理论认为的资本被个体行为者特有,社会资本是通过社会关联而获取的资本,借助行为者所在网络或群体联系和资源发挥作用(Lin,2001)。自法国社会学大师布迪厄最早在社会学研究中引入社会资本概念后,经过科尔曼和普特南等学者研究推广,社会关系的资源或资本性质逐渐被学术界接受并引起广泛的关注。社会资本作为一种非正式制度内生作用于经济增长、以网络资源和组织关系考察公司运营绩效(林洲钰和林汉川,2012)、视为降低市场交易成本和提高政府工作效率的手段致力于环境保护(万建香和梅国平,2012)。然而,社会资本更一般地是用于解释居民(特别是农村居民)就业选择、劳动收入差异、教育不平等以及社会保障管理等社会民生问题(周广肃等,2014),为我们从社会资本角度考察居民幸福感提供了有益的借鉴。

幸福感虽是居民的主观感受,却与许多客观因素密切相关。收入因素(包括绝对收入与相对收入)是目前研究最为深入的一个侧面,其他个体因素(如性别、年龄、受教育水平、健康程度、未来预期等)和宏观经济变量(如通货膨胀率、政府财政支出、社会保障力度等)也各有涉及(刘军强等,2012)。除此之外,我国特有的城乡二元户籍制度与大规模迁徙过程也被证明对居民幸福感流失起到不同程度的作用(Jiang等,2012)。

本文研究的重点放在探索社会资本对居民幸福感的影响机制。国内外学者普遍认可社会资本对居民幸福感的正向促进作用,社会资本和主观幸福度存在长期稳定的协整关系(D’Ambrosio和Frick,2012;Bartolini和Sarracino,2014)。以社交网络和社会信任为主要内容的社会资本减少是幸福感降低的重要因素(Wagner,2014)。国民财富迅速累积却未能使人民幸福感相应增加的中国尤为引人关注,收入差距与机会不均是两个被广为接受的原因。Bartolini和 Sarracino(2015)指出社会资本减少和社会攀比效应加剧同样是1990-2007年间中国居民幸福感降低的主要因素。然而,我们在整理已有研究成果时,却几乎没看到有从政府支出行为视角考察社会资本对居民幸福感影响机制的文献。

中国式分权早已突破了单一的“中国分散化财政制度”的原始含义,政治集权和财政分权的治理模式造就了实质上的“财政联邦主义”,从而赋予各级地方政府在裁量辖区经济利益配置方面充分的自主权。然而,中国自上而下的官员选拔制度导致经济计划者不必“仁慈”的维护社会公平,严格的户籍制度和高昂的迁徙成本阻断了“以脚投票”机制的实现(Weingast,2009)。以经济绩效为考核中心的激励机制加剧了地方政府晋升锦标赛竞争的压力,扭曲了地方政府公共支出决策行为(王守坤和任保平,2009)。为了吸引市场有限的生产要素(特别是资本)流入,在税收权限逐渐收窄的情况下,地方政府展开了以财政支出为主的策略竞争(傅勇和张晏,2007)。完善的基础设施与匮乏的公共服务共存现象在中国并不少见。欣慰的是,在中央政府稳增长、调结构、促和谐的政策指引下,国家主动下调了经济增长率,转而重视居民权益保障、机会公平、环境治理等与老百姓日常生活息息相关的民生领域。地方政府也相应调整了财政支出结构和下级政府官员考察指标,大办“民生工程”、“幸福工程”,对财政支出偏好和社会资源配置的扭曲起到一定的修正作用。

本文的主要创新之处是在中国式分权的框架下,从理论和实证两方面探究社会资本对居民幸福感的影响机制。居民幸福感影响因素的研究确已汗牛充栋,其中不乏从社会资本抑或政府行为角度出发的有益探索,但两者相对独立,我们目前尚未发现有将社会资本与财政政策纳入一个研究体系考察居民幸福感的文献。其次,本文探索性地依据社会资本两个维度的差异,将其划分为四种相对独立的子类别,并结合实证模型说明如此分类的可行性及其对居民幸福感的影响机制。

二、理论模型解析

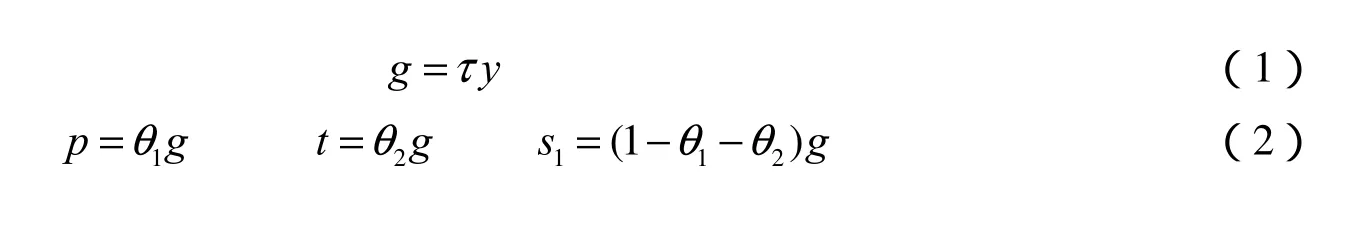

考虑在封闭的经济系统中,中央政府和地方政府都施行平衡的财政政策。各级政府财政支出均源自征收广义税收,税率统一为τ。假设中央政府的税收立即转化为公共投资,分别用于中央层面的公共品供给(如环保、水利、国防安全等)、向地方政府进行转移支付以及必要的社会资本积累,比重分别为θ1、θ2与1-θ1-θ2。假设中央政府的财政政策实施状况受严格的预算约束,即税率τ和配置比例θi是不变的。因此,我们可以得到中央政府的财政策略为:

地方政府兼顾本地区经济增长与提高居民效用两个方面的需求,这里假设中央政府对其转移支付用于本地区基础设施建设1t和无差异社会资本投入2t的比重分别为ϕ与1ϕ-。在中国式分权这一独特分权治理模式下,地方政府热衷于实行扩张偏向的财政行为,自上而下的标尺竞争刺激了大批“资源密集型”工程纷纷立项,导致短期无显著政绩与经济效益的民生项目投入大打折扣。地方政府行为偏好正是中国式分权背景下支出结构扭曲的集中体现。下文将通过重点考察参数ϕ说明地方政府行为对居民效用的影响。则:

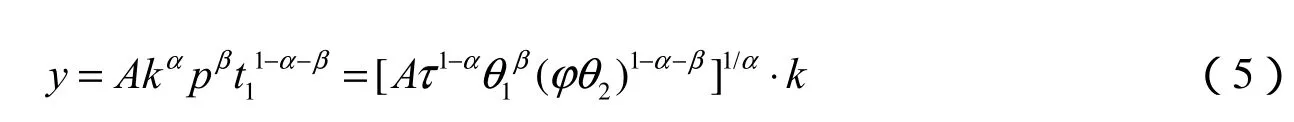

进一步地,假设技术是外生给定的,设为A。不考虑人口总量的变化,将总人口单位化为1,则模型中所有变量都可看成人均值。基于以上假设条件,生产部门利用民间物质资本k、中央政府投资p和地方基础设施投入t1在规模收益不变的C-D生产函数形式下进行生产:

其中α、β分别表示对应要素的产出弹性。在不考虑资本折旧的情况下,物质资本的运动方程可简单记为:,代表性家庭效用函数与消费和社会资本投入有关:

其中0ρ>表示时间贴现率,η用来衡量社会资本相比消费量对代表性居民福利的重要程度。建立现值Hamilton函数,并由一阶最优化条件得到消费和物质资本动态增长方程①限于篇幅,下文部分推导过程从略。:

在平衡增长路径下,消费和物质资本以恒定的增长率γ增长,即联立式(7)和(8),得到平衡增长率与最优消费与物质资本比:在平衡增长率γ下,满足居民效用函数可由式(4)、(9)和(10)表示为:

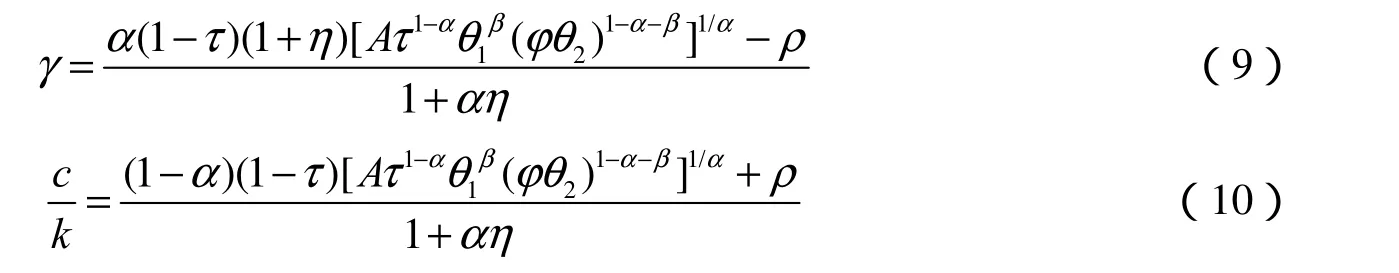

为了得到更直观的结果判断分权背景下政府行为与社会资本偏好对经济增长和居民效用的影响,我们采用数值模拟的方法,在现实经济约束下设置一系列基准参数值。首先,我国税收收入占GDP比重一般在20%左右,取广义税率τ=0.2。其次,关于基础设施的产出弹性,张学良(2007)在不考虑空间溢出的情况下,利用省际面板数据估算出交通基础设施产出弹性为 0.06-0.21;国外类似研究得到核心基础设施的产出弹性一般在0.06-0.24,故这里我们取地方政府基础设施投入的产出弹性为0.2。考虑到C-D生产函数的齐次性以及现实情况,取物质资本的产出弹性α=0.7,中央政府公共投资产出弹性β= 0 .1。此外,分税制改革明确界定了中央和地方公共财政支出责任,地方政府承担了大部分的公共服务供给,基于此,我们假定θ1= 0.3,θ2= 0.6①数值模拟发现在基准值附近调整中央政府公共投入的配置比例对最终结果并不会产生太大的影响,这使我们不必过多探讨包括社会资本支出在内的中央财政的支出结构。。以常识判断,相比政府面向大众提供的公共服务,居民自身消费带来的效用增加更为直截了当,一般认为η的取值范围为0<η≤ 1,这里分别以η=0.2、0.5和0.8衡量居民对社会资本的低偏好、中等偏好和高偏好。按照数值模拟的惯例,时间贴现率ρ=0.02,技术参数A=0.4,初始资本存量k0= 1 。

图1考察了不同偏好下政府支出结构对经济增长的影响。可以看出,社会资本偏好度越高,经济增长率越快。严成樑(2012)、林洲钰和林汉川(2012)等学者已从宏观制度完善、微观创新发生以及公司治理效率等多个侧面进行了解释说明。同时,在社会资本偏好度一定的条件下,地方政府对基础设施的投入比例越大,经济增长率越大,但增长加速度变慢,即生产性财政支出对经济增长的边际效应呈递减趋势。

图1 地方政府生产性财政支出与经济增长率的变化趋势

社会资本偏好和地方政府支出行为对居民效用的影响机制是本部分的研究重点。从图2可以看出,居民对社会资本偏好程度越高,获得效用值越低。在地方政府支出策略一定时,居民对社会资本越重视,就会相应增加社会资本积累,从而降低了消费的相对比重②根据式(10)和模拟参数设定,/c s与η始终呈负相关关系;同时,当0.18ϕ>时,/c s表现为一条一阶导为正、二阶导也为正的凸函数曲线,即/c sΔΔ是ϕ的增函数。而0.18ϕ>在中国式分权背景下是显然的。。受限于0 1η<≤以及消费量更快的减少,社会资本积累对居民效用的正向作用并不能完全抵消消费水平降低带来的负向作用,故社会资本偏好度对居民效用有负相关关系。另一方面,在偏好度一定的情况下,居民效用与地方政府经济性支出比例呈“倒U型”关系。“倒U型”曲线的极大值点取值较大亦反向说明了消费比社会资本具有较强的提升幸福感的效力。社会资本偏好度越高,表示对社会资本就越重视,相应的极值点越早出现就不难理解了。随着经济性支出比例增加,其正向边际效用递减,民生性支出减少带来的边际效用损失递增,当比例超过极值点后就会出现居民效用的减少。

通过理论模型和数值模拟分析,我们得到一个十分重要的结论:经济增长和效用增加在社会资本偏好度和地方政府支出行为两方面是不等价的。社会资本偏好度对经济增长有正向作用却不利于居民效用提升;地方政府经济性财政支出规模较小(未超过极值点)时,经济增长和居民效用是同向变化的。一旦超过最优支出比例,不仅经济增长的边际产出递减,更会抑制居民效用提升。在稳增长、惠民生、促和谐的大环境下,这里的政策含义非常明显,即淡化 GDP考核指标,调整地方政府财政支出结构,在不抑制民生建设的前提下谋求经济发展,确保有效率、有质量的经济增长和民生改善同步推进。

图2 地方政府生产性财政支出与居民效用的变化趋势

需要说明的是,模型中财政支出分配比例的简洁是以牺牲一定现实性为代价的。“社会资本仅用于居民效用的提高,而与生产过程无直接联系”这一假设也不符合现实情况。如社会诚信度和关系网络构建不仅提升了居民幸福感,还通过降低交易成本和提高生产效率等方式影响经济发展。同时,政府行政支出这种既不促进经济增长也不带来居民效用增加的“资源浪费”亦不在考虑范围。此外,除了消费、社会资本以及财政支出三方面,居民幸福感还受多种因素影响,现实中的经验证据是否支持理论模型的结论,这将是接下来在实证分析中主要探讨的内容。

三、变量说明与数据描述

(一)数据来源

实证部分主要选取了最新发布的2013年中国综合社会调查(CGSS)数据。该调查采取严格的多阶分层概率抽样设计,确保了样本选取的科学有效性;并保持与 2010年调查的村/居委会一致,为持续研究中国社会变迁诸多问题提供重要的数据支撑。通过对调查中包含缺失值、逻辑错误值以及界定模糊值样本的剔除,本文最终得到 9545个样本点。同时,本文还用到样本所在地区财政分权度的宏观数据,来源是国泰安(CSMAR)数据库。

(二)变量解释

1、被解释变量

问卷中以“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”来考察居民的主观幸福度。调查赋值1-5分别对应“非常不幸福、比较不幸福、说不上幸福不幸福、比较幸福、非常幸福”。样本数据显示,2013年我国居民幸福度均值为3.768,位于一般与比较幸福之间,各层次对应的比例为1.5%、7.2%、18.1%、59.4%和13.8%。与上一次调查相比①CGSS(2010)全样本数据显示,我国居民幸福度均值为3.766,对应比例为2.1%、7.7%、17.7%、56.5%和16.0%。,居民平均幸福度增加不明显,非常不幸福、比较不幸福和非常幸福的居民比重减少,而占比最大的一般和比较幸福居民进一步增加,侧面反映了我国在保障主要社会群体核心利益、扩大对弱势群体民生投入以及缩小两极幸福感差距工作上的不懈努力。

2、核心解释变量

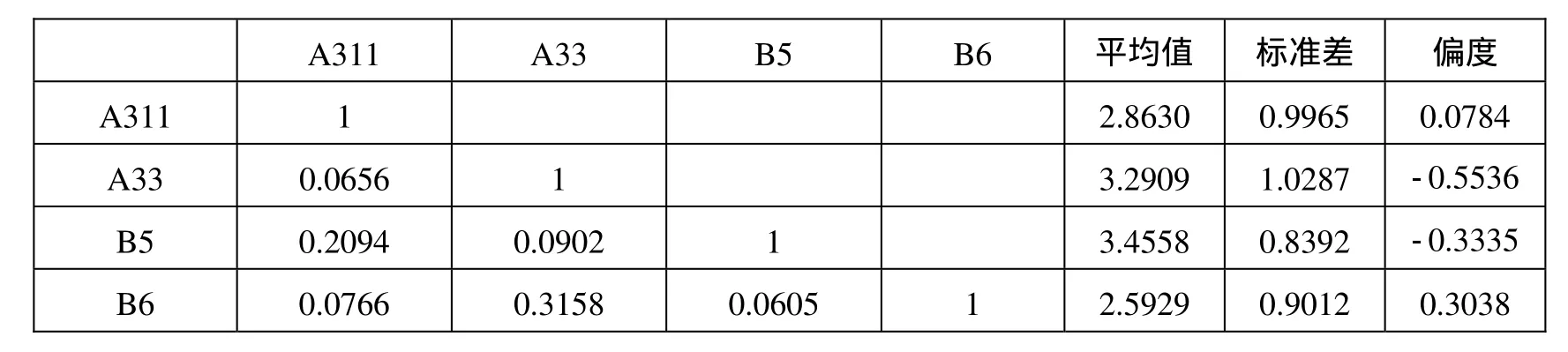

Krishna和 Uphoff(1999)按照社会资本影响发展的实现机制,将社会资本划分为结构型社会资本和认知型社会资本两类。结构型社会资本主要通过规章制度和行为准则建立社会网络;认知型社会资本则指共享的规范、信仰、价值观、信任和态度。根据调查问卷的设计,有两个问题可以衡量结构型社会资本,“(A311)在过去一年中,您是够经常在您的空闲时间社交/串门?”和“(B5)您和亲人、朋友之间的接触和联系的情况怎么样?”。同样,有两个问题可以反映认知型社会资本,“(A33)总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的?”和“(B6)一般来说,您对现在社会上的陌生人是否信任?”。然而,通过表1不难看出,不同类型社会资本的相关性很低(均未超过 0.1),相同类型的两个指标间的相关性也不高。另外,A311和B6均值小于3,呈现右偏态;A33和B5均值大于3,呈现左偏态。以上事实说明A311与B5、A33与B6两组指标虽然衡量同一类别的社会资本,却是各有侧重。我们推测,当问到A33和B5时,回答者更有可能联想到身边与自己关系密切的亲戚朋友;而A311和B6较之前两者在语境上更加偏向于社会大众群体的认知。所以,在遵循Krishna和Uphoff(1999)定义的前提下,我们称A33和B5为个人社会资本,A311和B6为群体社会资本。

表1 社会资本指标相关性分析与统计描述

中国式分权是本文另一个核心变量,不仅反映了中央与地方的纵向财政架构,还度量了地方政府在税收和支出领域的横向策略竞争。衡量分权度一般有收入指标、支出指标以及财政自主度指标三个角度。相比收入和转移支付,政府财政支出的数量和结构更能影响居民幸福感获取②我们从后文的实证分析发现以收入和财政自主度衡量的财政分权指标不显著,印证了这里的说法,实证结果备索。。依照惯例,这里以各地区人均财政支出与全国人均财政支出之比衡量财政分权度。此外,出于地缘政治以及官员升迁等因素的考虑,大城市在争取财政支出方面较低级别城市具有天然的优势,使财政资源倾向于集聚在区域内的政治经济中心。因此,我们还控制了大城市虚拟变量③这里的大城市包括了直辖市、省会城市和计划单列市。。

3、控制变量

居民幸福感还受到个人属性、家庭特征以及社会因素等多维度的影响。综合考量经典文献指标选取准则(何立新和潘春阳,2011;刘军强等,2012)以及调查问卷设置,本文最终确认的个人属性变量包括:性别、年龄、宗教信仰、政治信仰、受教育水平、健康水平。家庭特征变量包括:户籍类型、工作、婚姻状况、绝对收入水平、居住条件。社会因素还加入了社会公平和相对收入水平。①因篇幅所限,各变量的描述性统计结果从略。

四、实证分析

(一)全样本模型

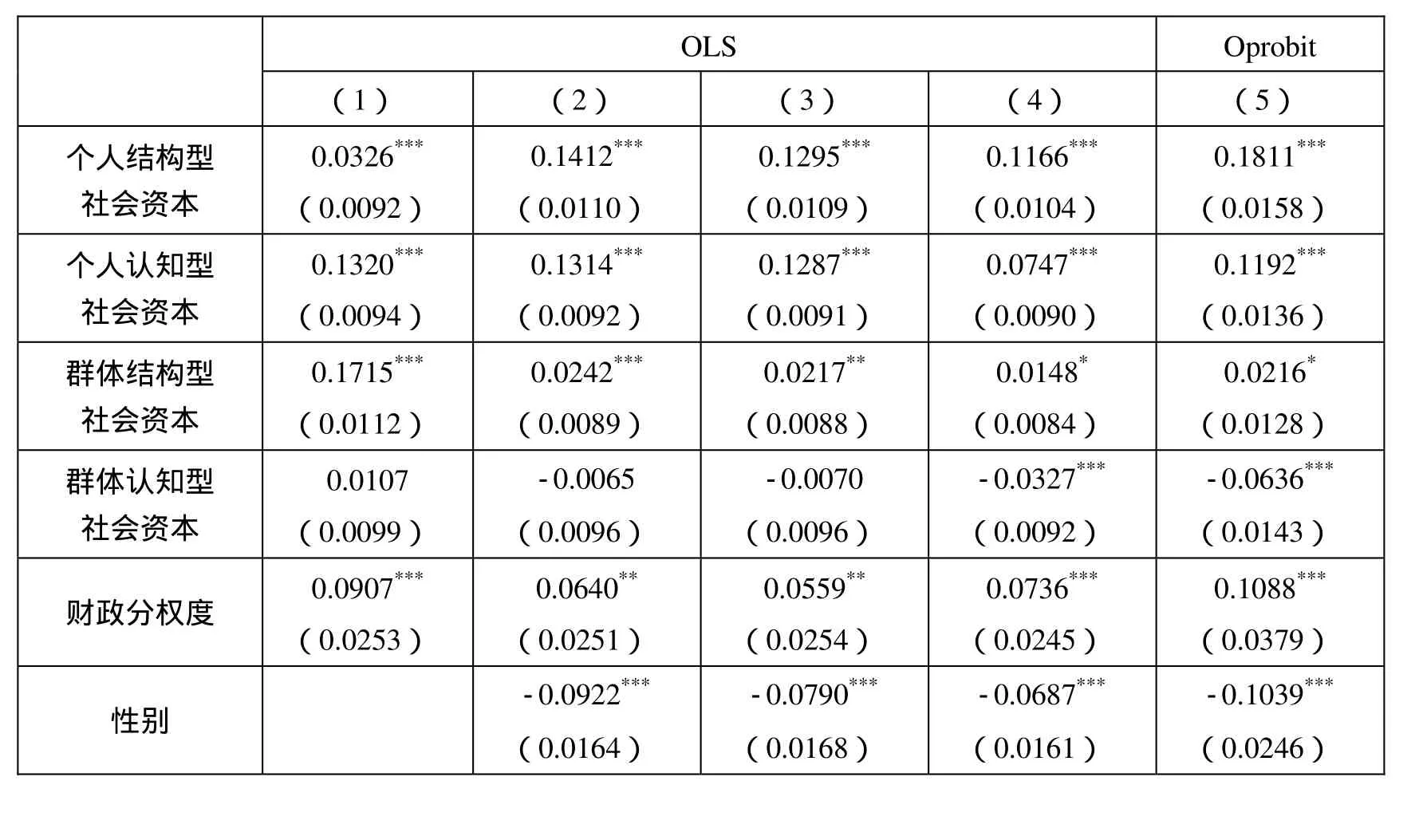

本文被解释变量是5分有序选择变量,理论上Order Probit(Logit)模型下的ML估计是最优方法,但不少研究证实OLS回归与Oprobit回归的参数估计在方向和显著性方面是一致的(Glaeser等,2002)。考虑到OLS得到的估计值具有更强的直观解释力,表2主要以OLS估计进行说明,同时给出Oprobit估计互相验证结果的可靠性。

模型(1)是不考虑控制变量的基本回归方程。可以看出,社会资本对居民幸福感提升都具有正向作用,并且除了群体认知型社会资本外均通过了 1%的显著水平。模型的整体拟合度随着逐步加入个人属性和家庭特征控制变量不断增加,核心解释变量显著性没有发生改变。在模型(4)中加入社会因素指标后,模型拟合度进一步提高,群体结构型社会资本显著性有所下降,群体认知型社会资本则通过了 1%的显著水平。模型(5)运用Oprobit模型得到估计值的方向和影响力相对大小与OLS估计保持一致。

下面主要以模型(4)说明社会资本如何影响居民幸福感。首先,结构型社会资本对居民幸福感提升具有显著的正向影响。结构型社会资本,即我们通常语境说的“关系”,不仅在心理层面通过情感交流和自我认同感提升作用于幸福感,还使居民在收入、就业等方面获得实实在在的经济收益。随着我国市场化程度不断深化,密切的关系网还促进了工作效率和组织协调性,降低制度缺失和不完全信息带来的不必要损失,所以搞好各方面关系是居民提升幸福感的重要手段。其次,认知型社会资本总的来说对居民幸福感是促进的,但在不同类别出现了方向分化。认知型社会资本,即所谓的规范和信任,可以带来深入的合作和团队凝聚力的心理预期,对于缓解社会矛盾,营造和谐社会至关重要。当然,诚信有序的市场环境在降低交易成本和提高制度效率方面也有一定的作用。从而解释了认知型社会资本对居民幸福感的正向影响。

此外,按照本文对社会资本2 2×的分类标准,我们还发现了两个极为重要的结论:第一,结构型社会资本对居民幸福感的促进作用强于认知型社会资本。这不仅反映在回归结果的方向和系数上,还有符合中国社会现实的事实依据。我国公民道德规范水平不高,市场化进程有待完善,政府寻租和腐败问题较为严重,这些人际交往、经济活动以及行政过程的诚信缺失不仅一定程度上限制了规范和信任在促进社会和谐与提高交易效率的作用,反而诱使居民热衷于建立正式或非正式的朋友圈和关系网,用以满足自身心理和经济收益的个人欲望。同时,我国居民间信任发挥作用很大程度依赖于关系网的健全,而关系网的建立可能与信任无关②还可能是由于政治与经济方面的共同利益而建立的短期或长期关系网络。。因此,无论是个人还是群体,结构型社会资本较之认知型社会资本在居民幸福感获得方面都有明显的优势。第二,个人社会资本提升居民幸福感的作用显著强于群体社会资本。受传统儒家伦理影响而形成的“差序格局”使人们倾向于以自己为核心划定圈子,讲究社会关系的亲疏远近。中国人重视建立在血缘和地缘基础上的关系网络,在有困难时一般优先寻求亲人和好友的援助,只有在无关紧要或是周围人力有不及才会寻求社会群体的帮助,所以更重视个人社会资本的投入和维护,而从群体社会资本获取的幸福感十分有限。另外,群体认知型社会资本还可能降低居民的幸福感。对陌生人过度的信任会给居民幸福感带来极大的风险,如路边碰瓷、电信诈骗等。不但降低居民现阶段的幸福感,更阻碍了未来相当长时间内群体社会资本投入的可能,侧面反映出群体社会资本积累的难度和重要性。

财政分权水平对居民幸福感的影响机制是我们关注的另一方面。大量国外研究认为地方政府了解本地区经济发展水平与居民需求偏好,在税率设定和公共品供给效率方面比中央政府更有优势,出于政治选举的目的对公共服务供给的动力较强,故分权度与居民幸福感提升具有显著的正相关关系(Ram,2009)。然而,鲁元平和杨灿明(2013)结合中国式分权的特有体制,认为财政分权趋向于扭曲地方政府支出结构,刺激以经济增长为考核重点的标尺竞争,对民生领域的激励效应微乎其微。他们认为地方政府自主权利越大,对居民幸福感的负面伤害越高。本文得到财政分权度与居民幸福感呈正相关关系的结论并非证伪其研究成果。事实上,他们以2006年数据为研究样本,当时中国确是“唯GDP论英雄”,居民幸福感跌入低谷,出现所谓“Easterlin悖论”(何立新和潘春阳,2011)。近年来,百姓对改善社会民生的呼声日益迫切,地方政府扩大了财政支出用于扶贫、安居、社保等亲贫式民生工程的比重,更加注重居民道德素质、价值规范以及社会正能量等软实力的引导与弘扬。因此,本文得出在新时期背景下,财政分权促进居民幸福感提升的结论就不足为奇了。

表2 居民幸福感影响因素回归结果

续表2

(二)边际效应

表2给出的结果可以确定影响居民幸福感各个因素的方向和显著性,但无法断定这些变量传递出的边际效应。因此,我们根据表 2 模型(5)计算得到各解释变量对居民幸福感的边际影响。如表3所示,个人结构型社会资本每提高一个评分等级会使居民感到非常不幸福、比较不幸福和一般的概率降低0.27%、1.79%和3.56%,同时让居民感觉比较幸福和非常幸福的概率上升 2.32%和 3.3%。其他类别的社会资本和财政分权度的解释与之相似,这里就不一一说明。表3的结果再次证明前文提出“个人社会资本比群体社会资本在提升居民幸福感方面具有较强的影响,结构型社会资本的积累在提升居民幸福感方面的影响强于认知型社会资本”的论断。控制变量中,婚姻状况、相对收入水平、社会公平度以及健康水平是影响居民幸福感最显著的几个因素。相比这四个因素,个人社会资本对比较幸福和非常幸福概率提升的边际效应亦不逊色。

表3 居民幸福感影响因素边际效应回归结果

(三)分群样本估计

前面基于全样本模型给出社会资本与财政分权对居民幸福感的影响。那么,不同社会群体的回归结果是否也遵循上述规律?为了验证这点,我们根据户籍与工作情况的差异对全样本进行分类,借此进一步探求社会资本作用于居民幸福感的内在规律。

由表4前两列可知,城镇居民个人社会资本对幸福感的影响力强于农村居民,但群体社会资本对城镇居民幸福感的提升效用不显著。这是因为我国农村在市场化和正式制度建设方面落后于城镇,村落文化和宗族势力普遍存在于基层乡村治理。因此,农村居民更看重同族同宗以及乡里乡亲间的联系。相比之下,城镇居民就没有那么松散的群体社会关系,而是乐意建立紧凑致密的小圈子,窒息的生活节奏和巨大的生活压力使他们不愿意花费更多的时间和精力用于积累群体社会资本。所以,城镇居民从个人社会资本中得到更多的幸福感,群体社会资本反而对他们没有显著影响。财政分权对城镇居民幸福感的作用略强于农村居民,这可能是因为城镇对财政支出具有较强的吸附力,无论从追求资本回报率的市场角度或是官员晋升角度出发,公共财政投入到城市基础设施和公共服务都是理性抉择,从而给城镇居民带来较高的幸福体验。

表4后两列是针对受访对象是否有稳定工作分类的回归结果。除群体结构型社会资本外,主要解释变量均未产生实质性差异。群体结构型社会资本对有工作居民的幸福感有正向促进作用,对没工作的居民则不显著。这是因为:不管有工作与否,居民都会重视个人社会资本的积累和陌生人的防范,其中的差异正好出现在社会关系网络的构建。因为工作的需要,就业者必须拥有层次鲜明的社交网络和良好的人脉关系,他们因而从群体结构型社会资本获得比失业者更多的幸福感。

表4 居民幸福感影响因素回归结果:分层Oprobit估计

五、稳健性检验

前文的边际效应和分群样本估计已经一定程度上验证了本文结论的稳健性,下面将再进行三组稳健性检验,通过与原模型进行对比,亦可得到一些我们感兴趣的结论①限于篇幅,稳健性检验的估计结果没有列出,感兴趣的读者可以向作者索要。。

首先,中国普通居民一般对自己家庭收入讳忌莫深,存在不同程度地隐瞒和虚报,而家庭收入又是影响居民幸福感极为重要的变量。另外,解释变量中的另一个连续变量——财政分权度也可能存在少数异常值(如少数民族地区)。所以我们对家庭收入绝对值和财政分权度进行10%水平的缩尾处理。其次,考虑到受访者可能对“非常不幸福与比较不幸福”以及“比较幸福与非常不幸福”两组选择程度界定模糊,我们将非常不幸福与比较不幸福统一合并为“不幸福”,将比较幸福和非常幸福合并为“幸福”,回答“一般”的选项保持不变,利用合并后的样本值回归得到新的实证结果。对比原模型不难发现,包括核心解释变量在内的影响居民幸福感的诸多因素在大小和方向上均未产生大的变化,表明本文结论是基本稳健的。

此外,我们还以上一次的调查数据,即CGSS(2010)为样本进行了估计②因为问卷设置的差异,此次调查未涉及B5和B6,所以这两个变量缺失。。结果发现两类社会资本仍然对居民幸福感提升具有正向作用。其中,个人认知型社会资本通过了1%的显著水平,群体结构型社会资本虽然未能通过10%的显著水平,但回归系数与原模型差距不大。有理由相信,积累个人社会资本依然是居民获得幸福感的重要途径,而群体社会资本随着社会进步和民生理念的普及,已对居民幸福感产生了一定的影响。这里不但部分证实了本文结论的稳健性,还表明社会资本在提高居民幸福感方面越来越重要的地位。

六、结论与政策含义

本文基于中国式分权视角系统评估了社会资本对居民幸福感的影响。分税制改革致使地方政府在处理经济增长与居民幸福感提升两个目标时决策路径不等价。理论模型的数值模拟发现地方政府生产性支出比重与居民幸福感存在倒U型关系,过度增加生产性财政支出而忽视社会资本的积累会造成居民幸福感的损失。为了验证社会资本对居民幸福感的影响机制,本文采用CGSS(2013)数据,依据社会资本的实现途径与差序属性将其分为两两相对的4个子类别。实证结果表明社会资本对居民幸福感具有显著的正向促进作用。其中,个人结构型社会资本、个人认知型社会资本与群体结构型社会资本对居民幸福感的促进作用依次降低,群体认知型社会资本会抑制幸福感提升。同时,相比之前的研究,我国财政分权度对居民幸福感的作用方向出现反转,表现为显著的促进作用,说明我国财政支出结构逐渐趋于优化。分户籍的估计结果反映出城镇居民更看重个人社会资本,农村居民则通过群体社会资本获得较高的幸福感。以是否有工作划分的样本估计主要用于解释工作因素对群体结构型社会资本影响幸福感的差异。稳健性检验不仅表明本文结论是稳健可信的,还进一步肯定了社会资本在社会变迁进程中对幸福感提升越来越重要的作用。

如何在“稳增长”的前提下“调结构、惠民生”是中国式分权背景下亟需破解一个难题,众多学者对社会资本的深入研究为我们提供了一条可行方案。弘扬文明和谐的社会氛围,传播诚实守信的社会风气,全力消除被破坏的社会秩序和社会信任危机造成的居民幸福感流失。这不仅需要修正以往以“GDP论英雄”的发展模式,逐步构建各级政府在公共产品与服务供给方面的支配地位,进而向服务型政府转型。还应将居民幸福感、社会和谐度等民生指标纳入地方政府刚性评价体系,合理配置公共资源在民生领域支出、城乡分布以及受惠群体的比例,纠正财政支出竞争对社会资本积累的激励扭曲,尝试推行自下而上的居民满意度考核,使社会资本真正意义上有内在的增长动力造福于广大民众。不可否认,在中国式分权框架下,经济增长与官员晋升仍是地方政府行为的主旋律,他们有多大意愿主动增加社会资本的投入比重,致力于所在地区居民幸福感提升都尚难断言。因此,我们认为中央政府可在社会资本积累领域发挥主导地位,自上而下地提供相关政策支持与监管,为实现政府管理体制转型与建设社会主义和谐社会探索新的路径。当然,具体的框架设计、机制分析以及实施效果模拟等诸多问题还有待我们进一步思考与完善。

1. 傅勇、张晏:《中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价》[J],《管理世界》2007年第3期。

2. 何立新、潘春阳:《破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感》[J],《管理世界》2011年第8期。

3. 林洲钰、林汉川:《中国制造业企业的技术创新活动——社会资本的作用》[J],《数量经济技术经济研究》2012年第10期。

4. 刘军强、熊谋林、苏阳:《经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究》[J],《中国社会科学》2012年第12期。

5. 鲁元平、杨灿明:《财政分权、地方政府支出偏好与居民幸福感》[J],《中南财经政法大学学报》2013年第4期。

6. 万建香、梅国平:《社会资本可否激励经济增长与环境保护的双赢》[J],《数量经济技术经济研究》2012年第7期。

7. 王守坤、任保平:《财政联邦还是委托代理:关于中国式分权性质的经验判断》[J],《管理世界》2009年第11期。

8. 严成樑:《社会资本、创新与长期经济增长》[J],《经济研究》2012年第11期。

9. 张学良:《中国交通基础设施与经济增长的区域比较分析》[J],《财经研究》2007年第8期。

10. 周广肃、樊纲、申广军:《收入差距、社会资本与健康水平——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析》[J],《管理世界》 2014年第7期。

11. Bartolini, S., Sarracino, F., 2015, “The Dark Side of Chinese Growth: Declining Social Capital and Well-Being in Times of Economic Boom”[J]. World Development. Vol.74, pp 333-351.

12. Bartolini, S., Sarracino, F., 2014, “Happy for how long? How Social Capital and Economic Growth Relate to Happiness over Time”[J]. Ecological Economics. Vol.108, pp 242-256.

13. D’Ambrosio, C., Frick, J.R., 2012, “Individual Wellbeing in a Dynamic Perspective”[J]. Economica. Vol.79,pp 284–302.

14. Glaeser, E. L. et al., 2002, “An Economic Approach to Social Capital”[J]. The Economic Journal. Vol.112,pp 437-458.

15. Jiang, S. Q. et al., 2012, “Identity, Inequality, and Happiness: Evidence from Urban China”[J]. World Development. Vol.40, pp 1190-1200.

16. Krishna, A., Uphoff, N., 1999, “Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India”[J]. Social Capital Initiative Working Paper No. 13.

17. Lin, N., 2001, “Social Capital- A Theory of Social Structure and Action”[M]. Cambridge University Press.

18. Ram, R., 2009, “Government Spending and Happiness of the Population: Additional Evidence from Large Cross-country Samples”[J]. Public Choice. Vol.138, pp 483-490.

19. Wagner, B., 2014, “Trust: The Secret to Happiness? Exploring Social Capital and Subjective Well-Being among Immigrants”[C]. Boston, PAA, pp 1-29.

20. Weingast, B.R., 2009, “Second Generation Fiscal Federalism: The Implications of Fiscal Incentives”[J].Journal of Urban Economics, Vol.65, pp 279-293.

(WH)