“地改市”推进了城市化进程吗?*

2015-01-03余吉祥沈坤荣

余吉祥 沈坤荣

“地改市”推进了城市化进程吗?*

余吉祥1沈坤荣2

(1. 安徽科技学院财经学院 安徽蚌埠 233100)(2. 南京大学商学院 江苏南京 210093)

“地改市”通过将满足一定条件的县级市升级为地级市,试图以提高城市行政级别和经济发展自主权的手段推进城市化进程。本文的目的是评估这一政策的效果。使用人口普查数据度量城市规模,统计结果显示,新设地级城市的确表现出了更快的增长速度,特别是上世纪80年代设置的地级市增长速度更快。一个可能的解释是,越早实施“地改市”的城市,经济发展的初始禀赋越佳,“地改市”越能与“初始禀赋”形成正的交互效应。但90年代的“地改市”与集聚经济形成了负的交互效应。另外,市场潜能是非常稳定的推进城市化进程的力量。

地改市 城市化 集聚经济

一、引 言

改革开放伊始,国家长期“三线建设”引致的城市投资不足,与五六十年代生育高峰带来的就业高峰、知识青年返城等因素叠加,使得我国城市就业出现严重困难,大城市的问题尤为突出(周一星,1988)。在这一背景下,1980年全国城市规划工作会议正式提出“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”的方针。到1990年,这一政策演变为“国家实施严格控制大城市规模、合理发展中等城市和小城市的方针”,并写入《中华人民共和国城市规划法》实施。为促进中小城市发展,推进城市化进程,国家在改革开放后实施了“地区改市”的政策(以下简称“地改市”)。①

“地改市”包括两个方面的内容。一是将一个县级市的行政级别提升为地级市,二是将其与地区合并,管辖城市周边若干个县,实施“市领导县”体制(刘君德、汪宇明,2000;Chung and Lam,2004;孙学玉、伍开昌,2004)。根据国务院1993年地级城市设置标准的文件精神,“地改市”的目的是“合理发展中等城市和小城市,推进我国城市化进程”(民政部,1993)。然而这一目的是否实现,如何实现,现有文献并没有提供答案。本文的目的是评估这一政策的效果。从理论机制上看,“地改市”之所以具有促进城市发展,推进城市化进程的可能性,主要有两个方面的原因。

首先,“地改市”提高了城市的行政级别。1983年,国家劳动人事部和民政部在《关于地市机构改革中的几个主要问题的请求报告》中,首次按市的行政地位将城市划分为地级市和县级市,并先行将改革开放前一批规模较大的省辖市确定为地级市(刘君德和汪宇明,2000)。随着促进中小城市发展成为中国城市化政策的主要内容,国家自1983年起推行“地改市”政策,大量的县级市升级为地级市。②而亨德森(Henderson, 2009)认为,中国不同行政级别的城市具有不同的资源获取能力,行政级别越高,资源获取能力越强,这有助于推进城市化进程。

其次,“地改市”扩张了城市经济发展的自主权。在“地改市”之前,一些城市政府与省政府中间还存在“地区”一级行政机构,由此导致行政效率低下以及区域不合理竞争等问题(汪宇明,2000)。“地改市”后,城市经济发展的自主权加大,有利于上述问题的解决(刘君德和汪宇明,2000)。首先,实行“地改市”后,原来布局在城市里但分属于中央、省、地区各主管部门管理的企业,逐步交由所在地级城市统一管理,从而有利于解决部门分割问题。其次,实行“地改市”后,城市经济发展的自主权利增长,这有助于充分发挥本地优势,开展更加广泛的地区分工和横向经济合作,从而有利于解决地区分割的问题。最后,实行“地改市”后,将城市周边的农村地区划归新设置地级市领导,还有助于解决传统行政体制下长期存在的城乡分割问题。

已有文献中存在几项与本文主题类似的研究,但结论并不一致。史宇鹏和周黎安(2007)发现,“计划单列市”的改革扩张了城市的经济发展权限,促进了经济发展。而樊胜根、李力行和张晓波(2012)以“县改市”为例的研究发现,尽管“县改市”增加了地方政府的经济发展权利,但县级市只在“县改市”之前具有良好的经济发展表现,“县改市”后地方经济发展并不理想。刘冲、乔坤元和周黎安(2014)同时研究了“强县扩权”的行政分权和“省直管县”的财政分权对经济发展的影响,结果显示,二者都具有促进地方经济增长的作用,但其作用机制仍然是促进投资增长,企业生产率和资源配置的效率并没有显著提高。唐为和王媛(2015)研究了“撤县设区”对人口城市化的影响。他们发现,此项改革显著提高了城镇常住人口的增长率,直接原因是来自本县(区)内和外省的人口迁入。

从相关文献的研究结论来看,“地改市”的政策效果难以有明确预期,这使得实证研究变得重要起来,而实证研究的一个难点是如何处理政策实施的时间跨度问题。从1983年政策开始实施,到2015年海南省儋州市升级为地级市,“地改市”政策跨越了30多年,而不同时期的政策效果可能是显著不同的。原因在于:地级城市的设置需要满足民政部1986和1993年颁布的“地改市”条件。③在沿海地区,城市发展的经济禀赋较好,从而率先满足了地级城市设置的条件。④因此,政策实施时间的差异体现了城市发展所面临的初始禀赋的不同,而城市的初始禀赋又会显著影响到城市化进程。在这种情况下,如果不对“地改市”实施时间的差异加以处理,就有可能导致对政策效果的片面评估。为此,在实证分析过程中,本文特别关注政策实施时间的差异对“地改市”政策效果所产生的影响。

伴随着城市行政级别的提升以及经济自主权的增长,“地改市”是否推进了城市化进程?这种推进作用借助了何种机制?政策实施的时间是否对政策效果产生了影响?对这几个问题的回答体现出本文两个方面的边际贡献。首先,在学术价值上,本文第一次评估了“地改市”的政策效果,是对中国行政体制改革的政策效果研究文献的补充。其次,在实践价值上,中国的城市化政策强调依靠中小城市发展推进城市化进程(Au和Henderson,2006;王小鲁,2010),“地改市”政策的目的也相应地定位为促进中小城市发展,本文的研究可看作是对中国“中小城市偏向型”城市化政策效果的一次检验。

全文分为五个部分。第二部分使用第五、六次全国人口普查数据初步考察中国地级城市的人口城市化进程,并进行了比较研究。第三部分构建计量经济学模型,考察“地改市”政策是否,以及借助何种机制影响了城市人口增长。第四部分是实证分析,重点考察政策实施时间的差异对政策效果产生的影响。最后是本文的结论和政策启示。

二、数据来源与描述性分析

根据民政部(1993)“关于调整设市标准的报告”地级城市设置的目的是促进中小城市发展,推进城市化进程。本文也因此将“地改市”的政策效果定位于其在推进城市化进程上的作用。⑤城市化研究起始于对城市人口规模的准确度量,这涉及两个方面的问题:一是使用什么样的指标,二是如何界定城市的空间范围。受数据可得性限制,以往的研究主要采用“市区非农业人口”度量城市规模。然而,中国的城市化进程主要表现为农村向城市的人口迁移,因此,基于户籍人口口径统计的“市区非农业人口”并不能反映人口城市化进程。⑥以上海为例,2000年上海市辖区非农业人口为938.21万人,但第五次全国人口普查数据显示,上海市辖区的常住人口为1434.85万人,二者相差近500万人。2010年,这一差距扩大到近900万人。因此,需要基于常住人口口径统计城市人口规模。

其次,城市的空间范围应基于城市功能区界定,但中国的城市人口规模是基于城市的行政辖区统计的。由于“撤县改区”的影响,一些城市的市辖区实际上是县,包含有大面积的农村地区,这使得基于城市辖区统计的城市人口规模并不是真实的城市规模。为了剔除这一干扰,本文使用国家统计局的城乡划分标准界定城市空间范围,对2010年第六次全国人口普查数据进行汇总,得到了2010年全国各地级城市的人口规模。⑦“五普”时并未建立合理的城乡划分标准,但周一星和于海波(2004)指出,以“建制市街道办事处为基本单元”进行统计的“市人口”是最为接近城市功能区人口规模的指标。本文使用这一标准对第五次全国人口普查的《中国乡镇街道人口资料》进行了汇总,得到了2000年各地级城市的人口规模。

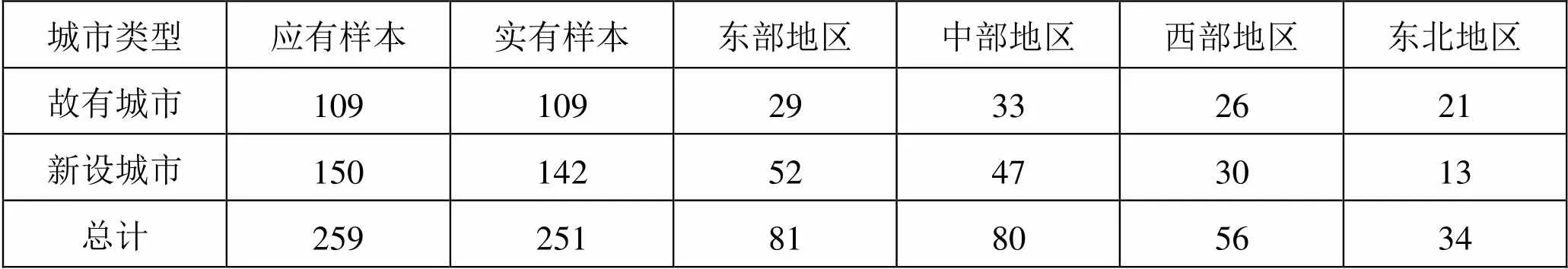

研究样本确定为2000年所有地级城市,应有样本259个。在这259个城市样本中,含1983年“地改市”政策实施前确定的109个地级市(以下简称“故有城市”),以及1983-2000年间通过“地改市”政策新设置的150个地级市(以下简称“新设城市”)。⑧由于在《中国乡镇街道人口资料》中,2000年浙江丽水市,广西贵港市、玉林市,四川眉山市、巴中市、资阳市,云南保山市,宁夏吴忠市等8个城市缺失街道办事处人口数据,而这些城市均为1991-2000年间新设置的地级市,因此,2000年样本中实含新设置地级市142个。样本的地区分布见表1。

表1 2000年中国地级城市的分布(单位:个)⑨

数据来源:《中华人民共和国县级以上行政区划沿革》、各年《中华人民共和国行政区划简册》。

本文首先通过比较故有城市和新设城市在2000-2010年间的人口增长率,来初步判断“地改市”对城市化进程的影响。如果行政级别的提升能够有效推进城市化进程,那么我们预期新设地级城市会有更好的增长表现。特别是如果城市增长存在后发优势的话,那么我们应该有更大的可能性观察到新设城市更高的增长率,因为这些城市的初始规模一般较小。

表2列举了2000年和2010年142个新设城市、109个故有城市的平均规模,以及它们在2000-2010年间的增长率。为了参照,表中同时也列示了全部251个城市的平均规模及其增长情况。城市人口增长的具体结果如下:2000年,全部251个地级城市的平均规模为57.3万人,到2010年增长到102.3万人,城市的平均规模增长78.5%,显示出了快速的人口城市化进程。与此对应的是,新设置的142个城市的平均规模从28.1万人增长到53.4万人,增长90.0%,而故有城市的增长速度为74.1%。相比于故有城市,新设置城市的增长速度高出了16个百分点,说明“地改市”有可能推进了人口城市化进程。

表2 2000-2010年新设地级城市的增长表现(单位:个,万人,%)

新设置的地级城市并非在同一时间内完成,而是有一个较长时间的跨度。统计结果显示,1983-1990年间,共设置地级城市74个,1991-2000年间,共设置地级城市76个。本文按两个时间段,分别统计了上世纪80年代和90年代设置的地级城市在2000-2010年间的增长表现。结果显示(见表3):上世纪90年代设置的地级市在2000-2010年间人口规模增长了60%,而上世纪80年代设置的地级城市人口规模增长了111%,远远超过了90年代新设地级城市的人口增长速度。这一结果表明,“地改市”的政策效果可能会因城市设置时间的不同而有所差异。

表3 不同时间段新设地级城市的增长表现(单位:个,万人,%)

注:1991-2000年间共设置地级城市76个,但有8个城市数据缺失。故实有样本68个。

对于表3显示出的结果,一个可能的解释是:“地改市”与较早设置的地级城市的良好初始发展条件形成了正的交互效应。根据民政部1986年和1993年的地级城市设置标准,地级城市的设置需要满足“非农业人口规模”、“GDP规模”、“工业产值规模”、“第三产业发展水平”、“地方财政收入规模”等多个条件。正常情况下,具有良好初始发展条件的城市会先行满足“地改市”的条件,从而较早被设置为地级市。统计显示,在上世纪80年代新设置的74个地级市中,有36个位于东部地区,接近一半。而在上世纪90年代新设置的76个地级市中,只有17个位于东部地区(见表3)。因此,至少从地理区位上看,上世纪80年代设置的地级市比90年代设置的地级市要更优越一些。如果“地改市”能够更好地发挥这种优越的初始发展条件在推进城市化进程中的作用,那么表3显示出来的特征就可以被理解。

初步的统计结果显示:“地改市”有可能推进了城市化进程,而且较早实施“地改市”的城市,政策效果可能更为明显。然而,描述性分析并不考虑新设城市和故有城市在其它方面的显著差异,因此数据反映出来的只是一种可能性。如果规模更小的城市增长得更快,那么新设地级城市更高的增长率就有可能是“后发优势”导致的,而与“地改市”政策无关。也正因为如此,“地改市”对城市化进程的影响还需要进一步的实证检验。

三、模型设定与变量构建

(一)模型设定

使用如下的模型初步检验“地改市”对城市人口规模增长的影响:

(N,t+1/N,t)=0+1·DNC,t+,t(1)

(N1/N)为城市在期到1期的人口增长率。是“地改市”虚拟变量,如果城市是通过“地改市”政策新设置的地级市,则1,否则0。是随机误差项。期设定为2000年,1期设定为2010年。

城市人口规模的增长不仅与国家的城市化政策有关,还是集聚经济等市场力量作用的结果。根据Glaeser(1992)的研究,城市专业化和产业多样化是促进城市人口规模可持续增长的基本动力。此外,市场潜能(Fujita, 1999),人力资本(Black and Henderson, 1999)一般也对城市人口规模增长有解释力。因此,一个拓展了的计量模型是:

(N,t+1/N,t)=0+1·DNC,t+1·SPE,t+2·DIV,t+3·AGG,t+4·HUM,t+,t(2)

在模型(2)中,代表城市的专业化水平,代表城市的产业多样化程度,代表城市的市场潜能、代表城市的人力资本水平。

“地改市”提高了地方经济发展的自主权(Henderson,2009),同时打破了传统体制下的部门分割、地区分割和城乡分割问题(刘君德、汪宇明,2000),这有助于发挥地区比较优势,扩大区域市场规模,从而更好地发挥集聚经济在推进城市化进程中的作用。也就是说,“地改市”有可能会与城市集聚经济形成正向的交互效应,促进城市人口增长。本文通过在模型(2)的基础上引入“地改市”虚拟变量与各集聚经济变量的交互项来检验上述假说,新计量模型写作:

(N/N)+· DNC+· SPE+· DIV+· AGG+· HUM+· DNC· SPE

· DNC· DIV+· DNC· AGG+· DNC· HUM+(3)

若交互项系数显著为正,则说明“地改市”政策的实施更好地发挥了集聚经济等市场力量的作用,促进了城市可持续增长。例如,当γ显著为正时,表明“地改市”更好地发挥了专业化在促进城市增长中的作用。

使用模型(3)计量“地改市”的政策效果还存在较大的风险。如果模型(3)遗漏了一些对城市规模增长有影响的因素,而这些因素又与“地改市”虚拟变量显著相关,那么就会导致对“地改市”政策效果的有偏估计。例如,Glaeser(1992)的研究显示,初始规模越低的城市后续增长速度越快。如果这一规律对中国的城市增长适用,那么城市初始规模变量的遗漏将会导致对“地改市”政策效果的高估,因为通过“地改市”设置的地级城市规模相对偏低。为此,本文在模型(3)的基础上尽可能多地控制其他对城市增长有影响的变量,从而将最终的模型写作:

(N/N)+· DNC+· SPE+· DIV+· AGG+· HUM+· DNC· SPE

· DNC· DIV+· DNC· AGG+· DNC· HUM+· X+(4)

X分别代表城市的初始规模、制造业占比、服务业占比、失业率、全球化水平、非国有经济发展水平、基础设施水平、人均财政支出规模、省会城市等9个变量。

(二)变量构建

1、“地改市”政策变量()

如果城市是通过“地改市”政策设置的地级市,则=1,否则=0。该变量借助各年的《中华人民共和国行政区划简册》整理而成。

2、集聚经济变量

(1)城市专业化()

使用Krugman(1991)构造的指数度量城市的专业化程度,计算公式为:SPE=∑│(s-S)。其中s表示在城市的全部就业人员中,行业的就业人员所占的比重。S表示在全国全部就业人员中,行业的就业人员占比。已有研究使用《中国城市统计年鉴》中城市分行业就业人数来计算城市的专业化水平,但该数据是一位数行业分类的从业人员,对制造业从业人员未作进一步的细分。鉴于制造业就业在城市就业中的重要地位,这种处理不能准确度量城市的专业化程度。与这些研究不同,本文利用2000年“中国工业企业数据库”,根据企业所处城市和两位数制造业行业代码,对各样本企业的从业人员从城市和行业两个维度进行加总,再利用上述公式计算得到城市的专业化指数。

(2)产业多样化()

参考Glaeser(1992)的方法,使用城市就业规模最高的5个行业的就业总和占城市全部就业的比重度量城市的产业多样化程度。如果该指数越小,表明城市多样化程度越高。如果产业多样化是促进城市增长的原因,那么,预期变量的系数显著为负。计算这一变量的数据同样来自于2000年“中国工业企业数据库”。

(3)市场潜能()

Harris (1954)提出了市场潜能的计算公式:mp=∑Y/d。式中,Y为第个城市的GDP,d为第个城市到第个城市的距离。当时,城市内部距离定义为:d=()(S/π),S为城市面积。为了更加接近市场潜能的本质含义,文中使用的是全市,而非市辖区的GDP,数据来源于2001年《中国城市统计年鉴》。两城市间的距离采用的是公路运输里程,借助GoogleEarth软件测算。

(4)人力资本()

使用城市人口的人均受教育年限来度量。数据来源于《中国乡镇街道人口资料》。

3、其他控制变量

(1)城市的初始规模(),使用2000年各个地级城市的人口规模表示。使用这一变量可检验城市规模增长是否具有“后发优势”。数据来源于《中国乡镇街道人口资料》。

(2)初始制造业占比()。在美国的案例中,初始制造业比例越大的城市,其后续增长速度越慢(Glaeser, 1995)。但对于现阶段的中国,制造业增长对城市增长可能至关重要。本文使用第二产业GDP占比度量城市的制造业占比,数据来源于2000年《中国城市统计年鉴》。

(3)初始服务业占比(),使用第三产业GDP占比度量。

(4)初始失业率()。较高的失业率降低了迁移者的预期收入,从而阻碍了城市人口的增长。本文使用2000年城市市区待业率代理,数据来源于2000年《中国城市统计年鉴》。

(5)初始全球化水平()。全球化促进了技术的溢出,扩大了市场规模,是促进城市增长的重要力量。本文使用市区实际利用外资金额占市区GDP的比例来表示城市的全球化水平,数据来源于2000年《中国城市统计年鉴》。

(6)初始非国有经济发展水平()。加入这一变量,主要是考虑到竞争机制是促进城市增长的重要动力。这里我们使用了一个比较粗糙一点的指标:城市个体从业人员占比。

(7)初始城市交通基础设施(),使用人均道路铺装面积代理,数据来源于2000年《中国城市统计年鉴》。

(8)初始财政支出规模()。由于中国政府的财政支出具有明显的城市偏向性,预期财政支出会显著促进城市增长。本文使用市区人均财政支出规模代理这一变量,数据来源于2000年《中国城市统计年鉴》。

(9)省会城市虚拟变量()。在很多国家,地区首府往往被置于优先发展的地位,这些城市一般会有更快的增长速度(Davis和Henderson, 2003)。引入省会城市虚拟变量可检验这种偏向性在中国是否存在。

(三)变量描述

变量的统计描述报告在表4中。

表4 变量统计描述

四、实证分析

(一)基准回归结果

模型(1)-(4)的全样本回归结果报告在表5中。模型(1)的回归结果显示,“地改市”使得城市的人口增长率提高了近10个百分点,系数在10%的水平上显著。模型(2)的回归结果显示,“地改市”尽管对城市增长有正的影响,但不显著。三个集聚经济变量对城市人口规模增长有显著影响。城市专业化水平越高,城市产业多样化程度越高,城市市场潜能越大,城市规模增长越快。但人力资本对城市规模增长没有显著影响。模型(3)用于检验“地改市”与集聚经济是否存在交互效应,结果显示,无论是城市专业化、产业多样化、市场潜能还是人力资本,“地改市”均不能与之形成正向的交互效应。从这个角度看,“地改市”带来的经济发展自主权的增长在整体上并没有提高城市的增长能力。模型(4)进一步引入了其他控制变量,结论不变。

在加入控制变量后,模型调整的R从0.17大幅提高到0.47,表明这些控制变量是不可或缺的,它们对城市增长的影响同样值得关注。首先,中国地级城市增长呈现出显著的“后发优势”,初始规模越小的城市增长得越快。其次,第二产业GDP占比和第三产业GDP占比的提高对城市增长有显著为正的影响。在Glaser(1992)的研究结果中,第二产业占比越高的城市,城市的后续就业增长越慢。之所以有这种差异,可能与中美两国所处的经济发展阶段不同有关。第三,经济的全球化水平对城市增长有显著为正的影响。第四,人均财政支出规模越高,城市增长越快。最后,省会城市有更快的增长速度。

表5 “地改市”的政策效果

续表5

模型(1)模型(2)模型(3)模型(4) Constant0.451***(0.042)-0.035(0.441)0.399(0.738)-0.360(0.720) Observations251234234231 Adjusted R20.0070.1680.1740.470 F2.81510.4066.46212.311 p0.0950.0000.0000.000

注:括号内数字为标准误,*表示< 0.10,**表示< 0.05,***表示< 0.01。下同。

回归结果显示,那些借助“地改市”政策提高了行政级别的中小城市并没有以更快的速度增长,而且“地改市”也未能提高集聚经济在推进城市化进程中的作用。因此从整体上看,“地改市”政策所追求的“合理发展中等城市和小城市,推进城市化进程”的目标并没有实现。反倒是在各个模型的回归结果中,市场潜能一直是非常稳定的促进城市增长的力量,这意味着中国地级城市的人口城市化进程受到了市场力量的引导。

(二)时间因素重要吗?

不同时间设置的地级城市可能存在显著差异,表5的回归结果并没有考虑这种差异带来的影响,因此可能遗漏掉了“地改市”影响城市化进程的重要细节。如表3显示的,上世纪80年代设置的地级市有一半位于东部地区,而90年代设置的地级市,仅有22%位于东部地区。不同时间设置的地级市在经济禀赋上的差异可能对表5回归结果的普适性带来挑战。这是因为:地级城市的设置需要满足一定的条件,设置时间的先后将意味着城市发展所拥有的初始禀赋是不一样的。不妨假设“地改市”更有可能与良好的经济发展禀赋形成交互效应,从而推进城市化进程。之所以做出这样的假设,是因为中国的地方政府是竞争型的,当“地改市”提高了地方经济发展的自主权后,发展禀赋良好的城市更有可能参与到与区域分工和经济一体化进程中去,促进城市发展。而对于发展禀赋较差的城市,为了在竞争中胜出,则更有可能短视,更倾向于利用“地改市”获得的自主权分割市场,损害城市的长期发展。

为检验上述假设,我们首先把所有新设置的地级城市按时间划分为两个子样本:一是上世纪80年代设置的地级市,设置时间介于1983-1990年之间。二是上世纪90年代设置的地级市,设置时间介于1991-2000年之间。然后将80年代设置的地级市样本(样本80S)以及90年代设置的地级市样本(样本90S)分别与未经历行政级别提升的地级市样本(样本82)拼接,进而形成两个子样本:“样本80S+样本82”以及“样本90S+样本82”。最后使用两个样本分别估计“地改市”的政策效果,回归结果见表6。

使用80年代设置的地级市样本的估计结果显示,“地改市”并未直接提高城市的人口增长率(结果1),但在加入了“地改市”与集聚经济变量的交互项后,和的回归系数在5%的水平上显著为正(结果2),这表明“地改市”提高了专业化和市场潜能在推进城市化进程中的作用。尽管不显著,但符号符合预期。使用90年代设置的地级市样本进行相同的估计,结果截然相反。首先,和的符号为负,且的回归系数在5%的水平上显著。其次,项的系数在10%的水平上显著为正,⑩显示“地改市”降低了产业多样化和市场潜能在推进城市化进程中的作用。两相比较显示,城市设置时间越早,“地改市”越能与集聚经济形成正的交互效应,推进人口城市化进程。

表6 不同时期“地改市”的政策效果

注:所有回归结果均对控制变量予以控制,为节省篇幅表中并未报告相应的回归系数和标准误。

之所以有这种显著的差异,本文推测可能与不同时间设置的地级市具有不同的初始发展禀赋,以及在此禀赋下内生出的地方政府行为有关。如前文所述,地级城市设置时间的先后意味着初始发展禀赋的不同,那些先行设置的地级市具有更为优越的发展条件。如果在发展禀赋优越的城市适时地实施“地改市”的政策,地方政府便能够利用新增的发展自主权改善城市专业化和区域市场一体化在推进城市化进程中的作用。而对于初始发展禀赋较差的城市,“地改市”带来的经济发展自主权却有可能被追求短期政绩的地方政府用于制造市场分割和地方保护,从而阻碍城市长期增长能力的提升。上述推测可以从张晏和龚六堂(2005)的研究结果中得到一些支持。他们的研究发现,分权对增长的影响是有地区差异的。在14个经济发达的省份,财政分权对经济增长有显著为正的影响,但在另外14个经济欠发达的省份,财政分权对经济增长的影响不显著。

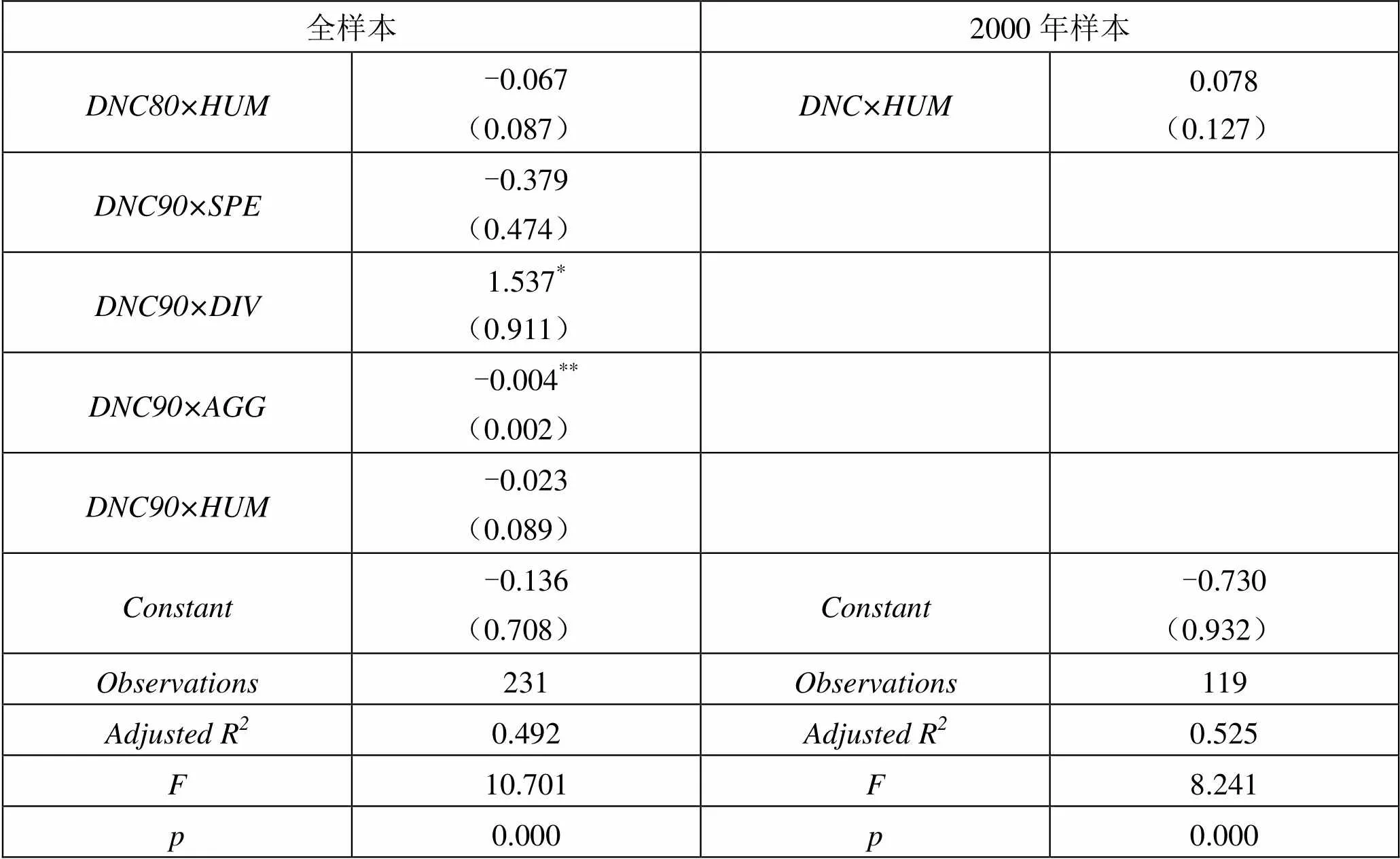

为了检验表6回归结果的可靠性,本文做了两个方面的稳健性检验。第一项检验是不作样本的拆分,而是在全样本中设置两个“地改市”虚拟变量:和,并同时设置两个虚拟变量与四个集聚经济变量的交互项:、、、、、、、,回报结果报告在表7中第二列。第二项检验是使用2000年设置的23个地级市样本来考察“地改市”政策的效果,回归结果见表7第四列。⑪与表6基本一致,80年代的“地改市”在10%的显著水平上提高了城市专业化和市场潜能在推进城市化进程中的作用,而90年代的“地改市”分别在10%的显著水平上降低了产业多样化、5%的显著水平上降低了市场潜能在推进城市化进程中的作用。如果仅使用2000年新设置的地级市考察“地改市”的政策效果,结论基本不变,“地改市”在5%的显著水平上降低了市场潜能在推进城市化上的作用。

表7 不同时期“地改市”政策效果的稳健性检验

续表7

全样本2000年样本 DNC80×HUM-0.067(0.087)DNC×HUM0.078(0.127) DNC90×SPE-0.379(0.474) DNC90×DIV1.537*(0.911) DNC90×AGG-0.004**(0.002) DNC90×HUM-0.023(0.089) Constant-0.136(0.708)Constant-0.730(0.932) Observations231Observations119 Adjusted R20.492Adjusted R20.525 F10.701F8.241 p0.000p0.000

注:所有回归结果均对控制变量予以控制,为节省篇幅表中并未报告相应的回归系数和标准误。

(三)内生性问题重要吗?

在表5-表7的回归结果中,市场潜能是促进城市人口规模增长的稳定力量,但这一结论会受到来自双向因果关系的内生性问题的挑战。在城市规模增长提高了本地市场潜能的反向作用下,前文关于市场潜能的OLS估计结果将是有偏的。本文使用工具变量估计解决这一问题。所选工具变量有两个:一是“城市在清末是否通有铁路”的虚拟变量,数据来源于金士宣、徐文述(1986)发表的《中国铁路发展史1876~1949》;二是各市到上海和深圳的最短球面距离,使用城市的经纬度数据测算。工具变量的选择受Ciccone and Hall(1996)启发。由于分时期考察“地改市”的政策效果是必要的,本文使用工具变量估计方法对表6重新进行了估计,结果报告在表8中。相关检验显示本文所使用的工具变量是有效的。弱工具变量检验的F值分别高达62.033和59.841,表明所选工具变量与被工具的变量具有显著的相关性。其次,萨甘检验的P值分别为0.157和0.801,通过了过度识别检验。将表8的回归结果与表6的回归结果进行对比,所得结论基本不变。首先,市场潜能仍然显著促进了城市人口规模增长。其次,上世纪80年代的“地改市”与城市专业化形成了显著的正向交互效应,但90年代的“地改市”与产业多样化和市场潜能形成了显著的负向交互效应。

表8 市场潜能对城市人口增长影响的IV估计结果

续表8

样本80S+样本82样本90S+样本82 SPE-0.189(0.332)0.068(0.312) DIV0.258(0.601)-0.309(0.566) HUM-0.053(0.061)-0.048(0.058) DNC×SPE0.844*(0.482)-0.562(0.441) DNC×DIV-0.497(0.793)1.758**(0.830) DNC×AGG0.003(0.002)-0.005***(0.002) DNC×HUM-0.048(0.086)-0.046(0.081) Constant-0.367(0.738)-0.634(0.684) Observations168165 Adjusted R20.5270.505 F11.43610.235 p0.0000.000 Weak identification test62.03359.841 Sargan statistic2.0050.063 Chi-sq(1) P-value0.1570.801

五、结论与启示

中国的“地改市”以促进中小城市发展,推进城市化进程为目标。为实现这一目标,大量的县级市被升级为地级市,地方经济发展自主权也随之提升。

统计结果显示,新设地级城市的确表现出了更快的增长速度,特别是上世纪80年代设置的地级市增长速度更快。上世纪80年代的“地改市”与集聚经济形成了正的交互效应,促进了城市人口增长,但90年代设置的“地改市”却与集聚经济形成了负向的交互效应。文章的另一个发现是,城市所拥有的市场潜能是非常稳定的促进城市增长的力量。

研究结论具有两个方面的政策含义。

首先,“地改市”后地方政府行为应着力于促进城市经济集聚效应的发挥,提高城市的可持续增长能力。“地改市”扩张了地方经济发展的自主权,但本文的研究结果表明,经济自主权的扩张并不必然推进城市化进程。任何以扩张地方政府经济发展自主权的改革都要设计出一套有效约束机制,确保不以分割市场的代价实现地方经济的短期发展。同时也要设计出一套有效的激励机制,将地方政府的行为引导到促进城市专业化以及区域经济一体化上来,提高城市的可持续增长能力。

其次,“以促进中小城市发展推进城市化进程”的传统路径值得反思。亨德森以及王小鲁的研究结果显示,中国以促进中小城市发展为主的城市化政策催生了大量的小规模城市,大规模城市数量偏少,城市的规模经济效应难以发挥。本文研究结果显示,以促进“中小城市发展”为目标的“地改市”政策尽管显著增加了地级城市的数量,但“地改市”只是推进了上世纪80年代设置的地级城市的城市化进程。另一方面,市场潜能是稳定有效的推进城市化进程的力量。两相比较后本文认为,在借助“地改市”促进中小城市发展的同时,不能忽视东部大城市在推进城市化进程中的作用。

1. 金士宣、徐文述:《中国铁路发展史1876-1949》[M],中国铁道出版社,1986年。

2. 刘冲、乔坤元、周黎安:《行政分权与财政分权的不同效应》[J],《世界经济》2014年第10期。

3. 刘君德、汪宇明:《制度与创新:中国城市制度的发展与改革新论》[M],东南大学出版社,2000年。

4. 民政部:《关于调整设市标准的报告》[EB/OL]. http://qhs.mca.gov.cn/article/zcwj/qhgl/200711/ 20071100004351.shtml,1993。

5. 史宇鹏、周黎安:《地区放权与经济效率:以计划单列为例》[J],《经济研究》2007年第1期。

6. 孙学玉、伍开昌:《构建省直接管理县市的公共行政体制——一项关于市管县体制改革的实证研究》[J],《政治学研究》2004年第1期。

7. 唐为、王媛:《行政区划调整与人口城市化:来自撤县设区的经验证据》[J],《经济研究》2015年第9期。

8. 汪宇明:《中国市管县体制的区域结构关系及发展趋势》[J],《经济地理》2000年第3期。

9. 王小鲁:《中国城市化路径与城市规模的经济学分析》[J],《经济研究》2010年第10期。

10. 张晏、龚六堂:《分税制改革、财政分权与中国经济增长》[J],《经济学(季刊)》2005年第1期。

11. 周一星、于海波:《中国城市人口规模结构的重构(一)》[J],《城市规划》2004年第6期。

12. 周一星、于艇:《对我国城市发展方针的讨论》[J],《城市规划》1988年第3期。

13. Au, C.C., and Henderson, V., 2006, “Are Chinese Cities Too Small”[J],, Vol.73 (3), PP549-576.

14. Black, D., and Henderson, V., 1999, “A Theory of Urban Growth”[J],, Vol.107 (2), PP252-284.

15. Chung, J., and Lam T., 2004, “China's ‘City System’ in Flux: Explaining Post-Mao Administrative Changes”[J], The China Quarterly, Vol.180 (12), PP945-964.

16. Ciccone, A., and Hall, R., 1996, “Productivity and the Density of Economic Activity”[J],, Vol.86 (1), PP54-70.

17. Davis, J., and Henderson, V., 2003, “Evidence on the Political Economy of the Urbanization Process”[J],, Vol.53 (1), PP98-125.

18. Fan S, Li L, and Zhang X., 2012, Challenges of Creating Cities in China: Lessons from a Short-lived County-to-City Upgrading Policy[J]., Vol.40 (3), PP476-491.

19. Fujita, M., Krugman P. R., and Venables, A.J., 1999, “The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade”[M]. Cambridge, Mass: MIT Press.

20. Glaser, E. L., Kallal, H. D., Scheinkman, J., A and Shleifer, A., 1992, “Growth in Cities”[J],, Vol.100 (6), PP1126-1152.

21. Glaser, E. L., Scheinkman, J. A., and Shleifer, A., 1995, “Economic Growth in A Cross-Section of Cities”, NBER Working Paper, No.5013.

22. Harris, C. D., 1954, “The Market as a Factor in the Localization of Industry in the United States”[J],, Vol.44 (4), PP315-348.

23. Henderson, J.V., 2009, “Urbanization in China: Policy Issues and Options”, Report for the China Economic Research and Advisory Programme.

24. Krugman, P., 1991, “Geography and Trade”[M]. Massachusetts, MIT Press.

(ZH)

①除“地改市”外,“县改市”,以及“县市改区”是另外两项重要的促进中小城市发展的城市化政策。

② 1982年底,地级数量为112个,截止到2013年底,地级市的数量增长到286个。2014年6月,西藏日喀则市升级为地级市,2015年2月,海南儋州市升级为地级市。

③在1986年的城市设置标准中,实施市领导县体制的市一般需要满足两个条件:一是市区非农业人口25万人以上,二是年国民生产总值10亿元以上。1993年地级市的设置标准仍然保留了这两个条件,但国内生产总值提高到25亿元,同时增加了工业总产值,第三产业发展水平以及地方财政收入等条件。有关城市设置条件的论述也可参见侯景新和朱翠翠(2009)的总结。

④尽管1993年设市标准中也提到要根据全国零售物价指数调整设市的条件,但这种调整明确指出只针对地方政府的财政收入,而不是所有的条件,因此降低了达到地级市设置标准的难度。另外,1999年中共中央国务院下发了《关于地方政府机构改革的意见》,要求“与县级市并存一地的地区所在市(县)达到设立地级市标准的,撤销地区建制,设立地级市,实行市领导县体制;其余地区建制也要逐步撤销”,这进一步加快了在一些经济基础较差的市实施“地改市”的步伐。在这一文件出台后的2000年,中国共设置了地级城市23个,远远超过了其他年份地级城市设置的数量,是改革开放以来地级城市设置最多的一年。

⑤“地改市”的绩效显然不止表现在推进城市化进程方面,还表现在对城市人均收入的影响,对土地城市化的影响,对城乡收入差距的影响等多个方面。本文之所以选取“城市化”作为研究对象,除了文件精神明确指出地级城市设置是为了推进城市化进程外,还因为人口城市化在促进城市生产率增长和缩小城乡收入差距方面有重要作用,在各议题中处于相对重要的地位。

⑥参见各年《中国城市统计年鉴》关于“市区非农业人口”的指标说明。

⑦ 2008年,国家统计局实行新的“统计上划分城乡的规定”,根据该规定,城镇包括城区和镇区,其中,城区指的是“在市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域”。2010年第六次全国人口普查便使用了这一规定来对城乡人口进行统计。本文所使用的2010年地级市人口数据来源于我们的课题组承担的“第六次全国人口普查课题招标项目”,由国务院第六次全国人口普查办公室提供。课题的立项信息可在国家统计局网站(http://www.stats.gov.cn/ztjc/zdtjgz/zgrkpc/ dlcrkpc/dlcrkpcgg/201201/t20120119_70254.htm)上查询。

⑧根据《中华人民共和国县级以上行政区划沿革》的数据,1982年底,中国共有地级城市112个。由于国务院于1998年撤销云南省地级东川市,设立昆明市东川区,新疆石河子市在1982年为地级市,但2000年为县级市,重庆市于1997年升格为直辖市,因此,只有109个地级市保留在2000年的样本中。新设地级城市借助各年的《中华人民共和国行政区划简册》逐一确认。

⑨东部:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东,中部:山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南。西部:内蒙古、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。东北:黑龙江、吉林、辽宁。

⑩由于DIV越高意味着城市的产业多样化水平越低,DIV负的回归系数意味着产业多样化会促进城市人口增长,因此,DNC×DIV项正的回归系数表明“地改市”降低了产业多样化在推进城市化进程中的作用。

⑪ 2000年之所以有显著更多的地级城市设置,可能与1999年中共中央国务院下发的《关于地方政府机构改革的意见》要求加快“地改市”的步伐有关。

* 本文为安徽省自然科学基金项目(1408085QG141),安徽省社科基金项目(AHSKQ2014D49),国家社科基金项目(14ZDA023),以及安徽大学农村改革与经济社会发展研究院协同创新项目(ADNY201424)的阶段性成果。感谢匿名审稿专家富有建设性的修改建议,文责自负。