1985~2014年安徽省科技创新能力探究——基于专利视角的解读

2015-03-18简红江裴晓敏

简红江,裴晓敏

(1.遵义医学院人文医学研究中心,贵州遵义563003;2.湖北文理学院物理与电子信息工程学院,湖北襄阳441053)

国发〔2014〕39号指出,“依托黄金水道推动长江经济带发展,打造中国经济新支撑带,是党中央、国务院审时度势,谋划中国经济新棋局作出的既利当前又惠长远的重大战略决策。[1]”安徽作为“泛长三角”的成员之一,作为长江经济带11省市之一,在东连西进中,地位举足轻重。从科技创新观念,到科技成果及其转化,再到铸造区域经济社会发展的核心动力源,安徽已经构成自有的科技创新逻辑理路。然而,专利作为科技创新的核心基点,成为衡量安徽科技创新能力的一个重要标识。由此,以专利为视角,探讨安徽近30年来科技创新能力,是增进区域经济社会发展的重要内容之一。

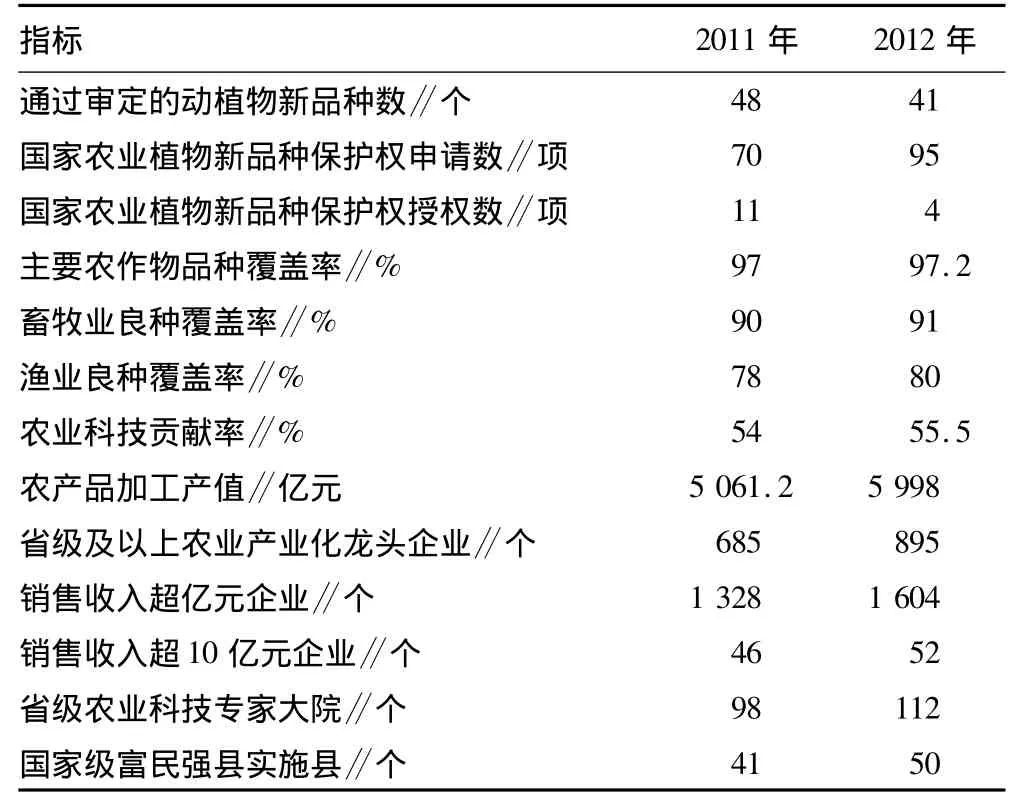

表1 2011~2012年安徽省农业科技进步情况

1 安徽科技创新成效分析

1.1 安徽科技创新成果及其转化收效 安徽科技创新过程中,“创新主体占据主导地位,通过各种方式来推动区域创新活动的发展。[2]”从20世纪80年代末到2010年,在科技创新观念的推动下,安徽形成了科技创新产业群、产业链,并改善、带动了其他领域事业发展。从安徽科技创新总体趋势看,科技创新成果平稳增进,1988~2010年的23年科技发展中,共获得农业、林业、气象、机械、化工、电子通信、医疗卫生、医疗器械等科技创新成果12661项,成为安徽经济社会发展的重要支撑点。安徽科技创新在高新技术产业、农业科技进步与企业技术创新三个领域得到长足发展。

1.1.1 高新技术方面。2006~2012年,高新技术产业总产值从1 851.8 亿元增加到10 255.0 亿元,增加18.1%;增加值从536.9亿元增加到2 624.1亿元,增加20.5%;高新技术产业增加值占全省工业增加值比重从24.4%增加到34.8%;高新技术产业增加值占全省GDP比重从8.6%增加到15.2%。2012年安徽高新技术产业主要分布在:电子信息,产值达253.6亿元;汽车及装备制造,产值达1 600.2亿元;食品药品,产值达133.0亿元;材料及新材料,产值达557.6亿元;纺织服装,产值达10.7亿元;新能源,产值达69.0亿元。其中汽车及装备制造占居产业值的61.0%。由此可见,安徽高新技术产业稳步增长,为安徽地方经济社会发展奠定了必要基础。

1.1.2 农业科技方面(表1)。如表1所示。安徽农业科技进步主要体现在以下方面:一是注重对创新主体意识的培养,对创新主体申请权的保护,从而增加了创新主体对创新的认同。二是注重良种覆盖率的推广,同时,实现农作物、畜牧、渔业等重点产业的发展。三是注重重量级农业龙头企业培育,尤其加强超亿元农业龙头企业的发展,已经成为安徽农业不断跃进的重要平台。四是注重农业科技人员的培养,建立专门农业专家科研机构,实现农业专业的潜心科研。五是注重政策制订与落实,特别是国家级富民强县政策的制订与落实,增进了安徽地方经济社会发展的内涵。

1.1.3 企业技术创新方面。2011~2012年,全省规模以上工业企业个数由12 432个增加到14 514个,研发机构从1 514个增加到2 387个。大中型以上企业个数由1 482个增加到1 655个,研发机构从531增加到607个。创新型(试点)企业分别为257、258家,其中国家级创新型(试点)企业分别为25、32家。由此可见,安徽在规模企业与大中型企业方面的发展思路相当清晰,抓住了工业企业在促进地方经济社会发展的关键部位。

1.2 安徽科技创新专利成就及其区域地位 自1985年至今,安徽科技创新取得了阶段性进展,发明创造专利申请、授权取得了显著成效。2006~2014年,专利授权占专利申请比例,2008年最低为41.75%,2011年最高为67.30%。专利申请、授权稳中有进,安徽科技创新质量整体推进。

2007~2014年,安徽专利申请量出现了跟进态势,从2007年的6 070件上升到2014年的99 160件,增幅均高于全国同期水平。其中发明专利申请从2007年的1 602件增至2014年的49 960件。2014年发明专利申请占申请比为50.32%,高出全国(39.3%)11个百分点。申请量全国排名第6位。同期,安徽专利授权量亦呈现较大进展,授权增幅远远超过全国同期比,发明专利授权量自2008年增幅显著。2014年发明专利授权量居全国第8位,高于全国平均增幅8.9个百分点。同时,安徽专利申请结构也发生了质的变化。2014年发明、实用新型与外观设计三种专利申请结构比为50.38%、42.24%、7.37%。专利申请结构的变化,足见安徽发明创造质量开始转入科技创新的“高、精、尖、密”轨道。

与中部、华东地区部分省份相比,安徽发明专利申请与授权进展较为突出。2013年,发明申请量为34 857件,增幅79.8%,发明占比37.3%,超过湖北、河南、湖南、山西、江西,位居第一,发明占比仅落后于上海(45.3%)、山东(43.6%)。2014年,安徽发明专利申请49 960件,同比增长(43.3%)与发明专利授权(5 184件)均居中部第一。

2 安徽科技创新专利结构布局及其核心问题分析

2.1 专利申请增量与授权增量正相关不显著 由于“专利是世界上最大的技术信息源,代表了一个国家行业产业的最强竞争力。[3]”所以以此考察安徽科技创新能力,更能突出问题的实质(图1)。如图1所示,虽然专利申请与授权数量都有很大增长,但申请曲线与授权曲线距离越来越大。2011~2014年,尽管专利授权量与前些年相比,有大幅度攀升,但从曲线趋势看,专利申请质量跟进滞后,从而授权增量缓慢,专利授权占专利申请比例的正相关不十分显著,且2014年呈下降势头。由此可见,专利授权量占申请量的比例大小,则是专利申请质量高低的反映,其是衡量科技创新的核心杠杆。

为深入透视安徽科技创新原发层面现状,现以发明专利申请与授权的关系作比较(图2)。如图2所示,虽然发明专利申请增势迅猛,但发明专利授权增势则显得十分平缓。发明专利申请增量与发明专利授权增量差距甚大,2014年发明专利申请增量是发明专利授权增量的16倍。显见,安徽科技创新仍侧重于量的积累。

2.2 专利结构比例显失发明专利优势 由于“在发明、实用新型与外观设计三种类型专利申请与授权中,发明专利最能反映一个国家的科技实力,[4]”所以发明专利也应成为一个区域科技创新实力的反映。1985~2014年,虽然安徽三种专利申请、授权均有较大进展,但三种专利结构比例并没有突显出发明专利申请、授权的优势地位。

横向比较,1985~2014年,发明、实用新型、外观设计三种专利申请总量分别为136 682件、193 473件、88 126件。实用新型专利申请量为发明专利申请量的1倍多,实用新型与外观设计两项之和远远大于发明申请量。总体看,近年来,虽然发明、实用新型与外观设计申请结构发生了较大变化,但由于创新主体热衷于“短、平、快”效应,缺乏对创新核心层面的深入领会,从而造成发明专利申请构成比例仍处于较弱地位。

为深入探视安徽科技创新实力,以便提出对应措施,现对其三种专利授权结构状况作进一步考察。1985~2014年,发明、实用新型、外观设计三种专利授权总量分别为18 543件、146 041件、59 613件。实用新型专利授权为发明专利授权的近8倍,外观设计专利授权为发明专利授权的3倍多。数据表明,安徽科技核心创新力仍存有广阔的提升空间(图3)。如图3所示,发明专利在当年授权比例中处于极弱态势,事实再次揭示增强安徽科技创新核心竞争力的十分紧迫性。

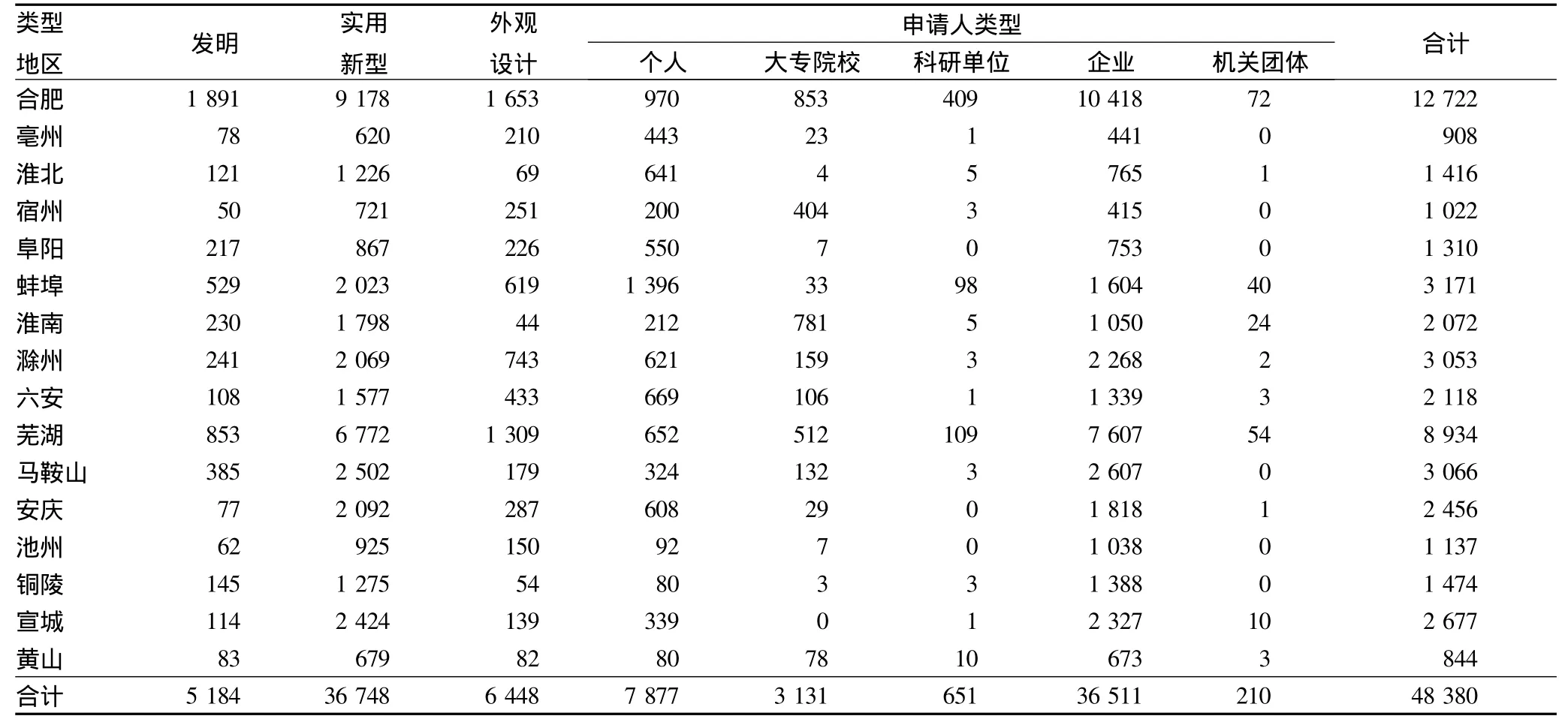

2.3 专利申请授权地区、类型分布失衡明显(表2) 如表2所示,以2014年为例。从地区分布看,合肥、芜湖地区专利授权处于绝对优势,分别占安徽当年授权总量的26.30%、18.47%,而黄山专利授权只占当年的1.74%,梯级差距过大,安徽科技创新地区分布严重失衡。同样,合肥、芜湖发明专利授权也处绝对优势,分别占安徽当年发明专利授权量的36.48%、16.45%,而宿州发明专利授权只占当年的0.96%,足见安徽科技核心创新力更失平衡。诚如韦特海默说:“正视问题,且提出切实问题,远远比解决一个现成问题更有成就。[5]”经济发展的地区差异、创新观念的滞后、创新力度的贫乏等是造成此种差距的根本原由。事实上,这种差距最终会导致“科技资源分布零散,科技创新合作地区发展不平衡。[6]”

表2 2014年安徽省三种专利授权地区分布与申请人类型情况分析 件

同样,专利申请的创新主体类型分布也存有较大差距。2014年安徽五类专利申请主体中,按专利授权量多少排序,依次为企业、个人、大专院校、科研单位、机关团体,企业是安徽科技创新核心主体。企业专利授权分别是个人的近5倍、大专院校的近12倍、科研单位的近56倍、机关团体的近174倍。这一巨差,显示出企业在发明创造中的核心地位,是经济社会发展最前沿的能动源头。

2.4 专利核心技术分布领域前沿优势不足(图4~5) 依据安徽专利分析资料,2013年安徽发明、实用新型专利技术领域主要分布于:基础材料化学、机器零件、电机电气装置电能、机器工具、装卸等29个领域。其中,发明专利分布较为集中的领域为基础材料化学、食品化学,占发明专利授权的35%;现代高新技术,如生物技术、现代医药、计算机通信、精细化工、半导体等,仅占发明专利授权的5%。现有专利核心技术在专利密集型产业与战略性新兴产业分布令人甚忧。

2008~2012年我国发明专利高密集度行业为通信设备制造、电子器件制造、计算机制造、电子元件制造、石油开采等20项,相较之下,安徽只有基础材料化学、汽车制造、药品等少数技术行业与之相关。而美国发明专利高密度行业主要集中在电子、通信、电脑、化学、医药、机械制造等相关领域。与之相较,安徽发明专利更显苍白。特别是企业发明专利授权领域较分散,且规模以上企业发明专利授权数量较少。同时,区域范围内,就业人员多,发明专利对应领域不集中,从而产生发明专利密度较低。如图4所示,专利核心技术密集型产业分布,东部发达地区最为突出。地区工业发明专利密集度,全国平均为13.99件/万人;地区发明专利密集度,全国平均为13.51件/万人。安徽在这两方面专利密集度均低于全国平均水平,且远远低于沿海发达地区,同时,国际高专利密集产业只有9个。

如图5所示,2011~2012年,七大战略性新兴产业发明专利授权中,各产业发明专利授权量均处于全国前十位的有6省份。虽然安徽在2011、2012两年中,发明专利授权量均处于全国14位,但与6省相较,发明专利授权量与战略性新兴产业发明专利授权量均仍显薄弱,仅有新能源汽车(65件、67件)、新能源(66件)二产业处于前十位。同期,七大战略性新兴能源产业在华分布较为突出的有30个国家,其中,日、美、韩、德等国最为显著。2012年日、美、韩、德等国七大产业发明专利授权量分别为7 983件、4 690件、1 650件、1 377件;增长率分别为19.18%、40.00%、8.20%、40.94%。与之相较,安徽则显得极为贫乏。由此可见,国际战略性新兴产业在华增进的格局,为安徽区域创新增设了机遇与挑战。

3 对策与建议

历史地看,安徽科技创新力得到了极大提升。然而,“从传统生产要素驱动到科技创新驱动”[7]并没有发生全面深刻转变,仍存在许多瓶颈问题制约其科技创新向纵深发展。由此,提出以下相应对策。

(1)加强高素质创新人才培养,确保专利申请与授权的双高增长。专利申请来自于高素质创新人才培养。“虽然每年安徽高等院校和科研机构培养了大量高科技人才,但是由于缺乏吸引人才的激励机制,人才流失严重。”[8]因此,在科技创新环境下,注重知识教育与道德教育的完整结合,有效运用知识产权法,实现“知识”、“道德”、“法治”与“人才”综合运作的能动机制,积极培育、吸引高素质创新人才。

(2)积极建构创造主体与政府科技创新政策互驱模式,突显发明专利核心地位。创造主体能动性与政府科技创新政策有效性的互促、互渗、互补,是实现政策引导、激发、鼓励创造主体创造的原创性、新颖性的关键环节。因此,政府应积极有效地权重政策调整、扶持力度与奖励额度,适时突出发明创新主体及其发明专利授权的重要地位。同时,加强“科技创新政策评估实证研究,[9]”形成公正评估机制。

(3)树立全面提升科技创新理念,建立各类科技创新主体自主创新机制,逐步缩小地区差距。“打造科技路路通 建立科技服务体系,[10]”,为推动安徽科技创新注入了活水源头。为此,以合芜蚌自主创新综合试验区建设为契机,形成以合芜蚌为“龙头”支撑的科技创新框架,给予其它地区以政策、资金、人力、技术等方面倾斜。完善各类科技创新主体创新机制,厘清“以技术知识创新促进科技发展的思路,[11]”确保各类创新主体利益分配的合理与公正,形成良态有效的人才创新机制。

(4)瞄准国内外发明专利前沿,立足区域内发明专利优势,形成以企业为核心的“产、学、研”发明专利整体效用机制。在做强做实现有发明专利技术领域的基础上,增强各类创新主体的创造热情与信心,敢于突入国内外高密行业与战略性新兴产业领域,“逐步形成以企业为核心、产学研一体化的发明专利技术产业基地建设的有效机制。[4]”

总之,科技创新能力不仅是评价一国综合国力的核心要素,也是评价一个地区综合实力的核心要素,尤其是前沿领域内科技发明专利成果及其转化,更成为衡量一国、一地综合实力的重要指标。由此,通过对1985~2014年安徽三种专利申请、授权情况的考察,为逐步形成“创造主体、创造过程、创造产品、创造情境”[12]完整和谐的科技创新机制,提供一孔之见。

[1]国务院.国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见[A/OL].(2014 -09 -25)[2015 -03 -10]http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/25/content_9092.htm.

[2]赵喜仓,戴琴.江苏省创新主体内部影响因素实证分析[J].科技管理研究,2012(19):66-69.

[3]安徽省知识产权局.2015年中国大学专利奖排行榜揭晓清华大学排名第一[EB/OL].(2015-01-13)[2015-03-10].http://www.ahipo.gov.cn/dt2111111213.asp?DocID=2111123542.

[4]简红江,刘仲林.中日发明专利技术领域分布比较[J].科学学与科学技术管理,2012(6):22-28.

[5]WERTHEIMER M.Productive thinking[M].Chicago:The University of Chicago Press,1982.

[6]张志新.黄河三角洲区域高效生态经济区科技创新合作发展战略研究[J].科学与管理,2012(6):54-59.

[7]张来武.科技创新驱动经济发展方式转变[J].中国软科学,2011(12):1-5.

[8]韩东林.基于科技进步的区域科技投入比较分析:以苏、浙、沪、皖为例[J].中国科技论坛,2010(3):73 -77.

[9]吕燕.科技创新政策评估研究综述[J].科技进步与对策,2012(19):156-160.

[10]安徽打造科技路路通建立科技服务体系[EB/OL].(2012-02-14).[2015 -03 -10]http://kjcg.kjllt.com/web/.

[11]陈光玖,张森林,陈军华.科技创新促进科技发展的宏观评述与思考[J].科学管理研究,2012(5):18-21.

[12]BROWNR T.Creativity:Whatarewe tomeasure?[M]//GLOVER JA.Hand book of creativity.New York:Plenum Press,1989.