甑子场的那些客家故事

2015-03-16洛带客家文化研究院张海熔摄影何林隆

文/洛带客家文化研究院 张海熔 摄影/何林隆

甑子场的那些客家故事

文/洛带客家文化研究院 张海熔 摄影/何林隆

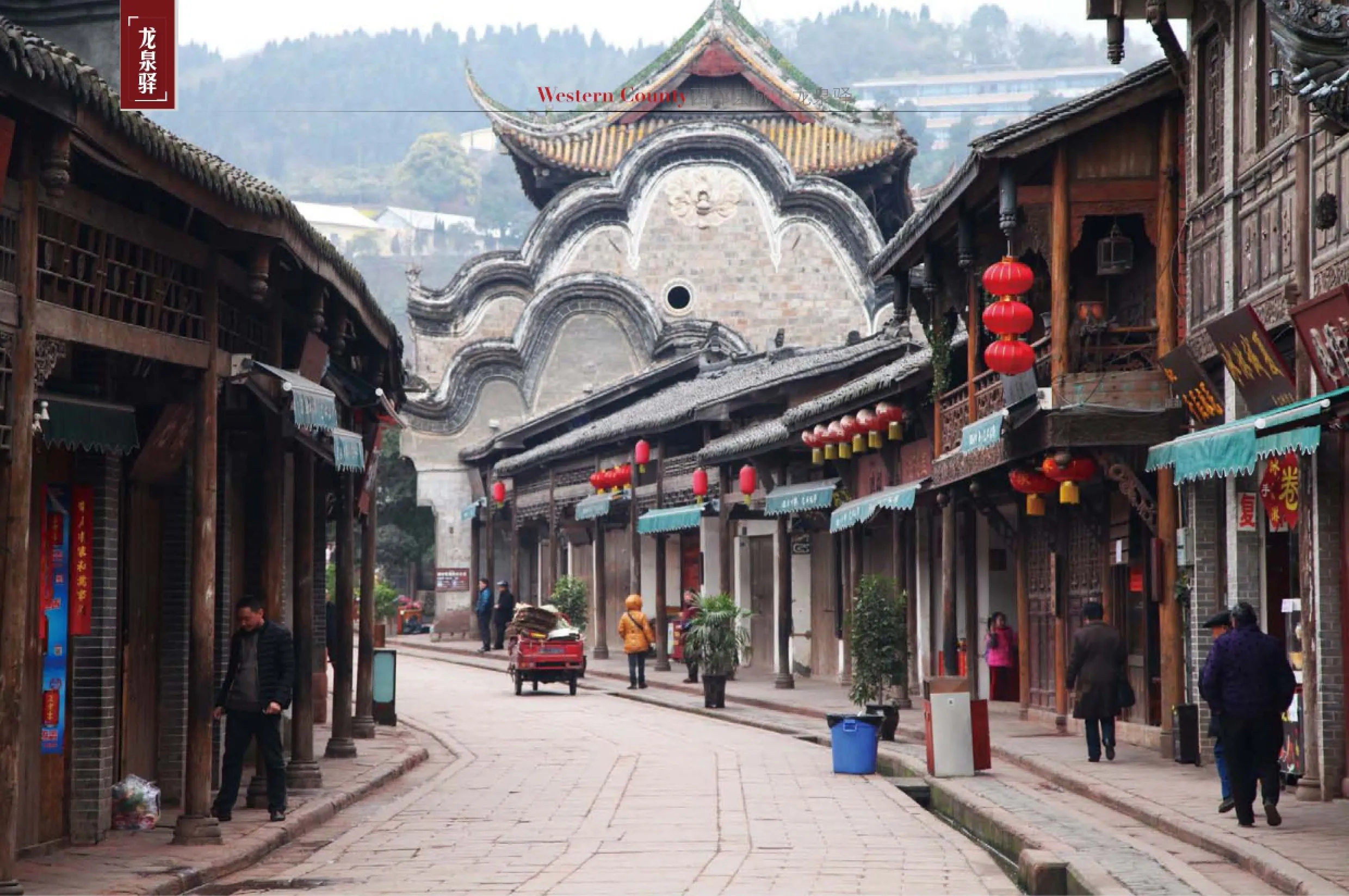

洛带汉时成街,三国兴市,盛产皮制革带“洛”,由此得名洛带;至唐宋,洛带成为商业重镇。明末历兵燹之劫,清代再度饮誉蜀中,成为成都乃至川渝两地人丁兴盛、商贾云集、货畅其流、物通八方的重要场镇。由于甑子作为炊具遍及市街,民间遂将其为称“甑子场”,为成都东山五场(隆兴场、西河场、甑子场、石板滩、廖家场)之首,闻名蜀中。

旷世磨难 演绎千里传奇

俗语云:“搬不空的甑子场,填不满的成都府”,即谓其繁华兴盛。

据洛带文人雷啸老先生回忆,上世纪80年代他去省城成都出差,住在成都原前卫街一家旅店,店主是一位年近七旬的老人,当老人看他出示的工作证时,迟疑地问他:“洛带是啥地方?”雷老先生告诉他,过十陵、西河就是洛带。老人一口说出甑子场,并说他是资中人,解放前到成都做生意,经常路过甑子场,其是一个热闹的好地方。如今,甑子场已然成为历史,但它曾经的繁华成就了今天享誉海内外的洛带客家古镇。

洛带在纷纷崛起的巴蜀古镇之中脱颖而出,堪称翘楚,被誉为“中国西部客家第一镇”。镇域内90%以上客家人源自明末清初“湖广填四川”那场波澜壮阔的移民运动。

客家先祖以“鹤不发顶则难宏其声,蟹不脱壳则难大其腔,与其桑梓是恋,何若迁地以为良”之凌云壮志,负祖骸肩日月,食米糠宿岩洞,历经旷世磨难,用双脚一步步演绎出千里迁徙征途的传奇豪迈;客家子嗣在蓬蒿荆棘、虎患鼠烈的荒凉之地用双手一点点铸就起百年艰苦创业的辉煌基业。

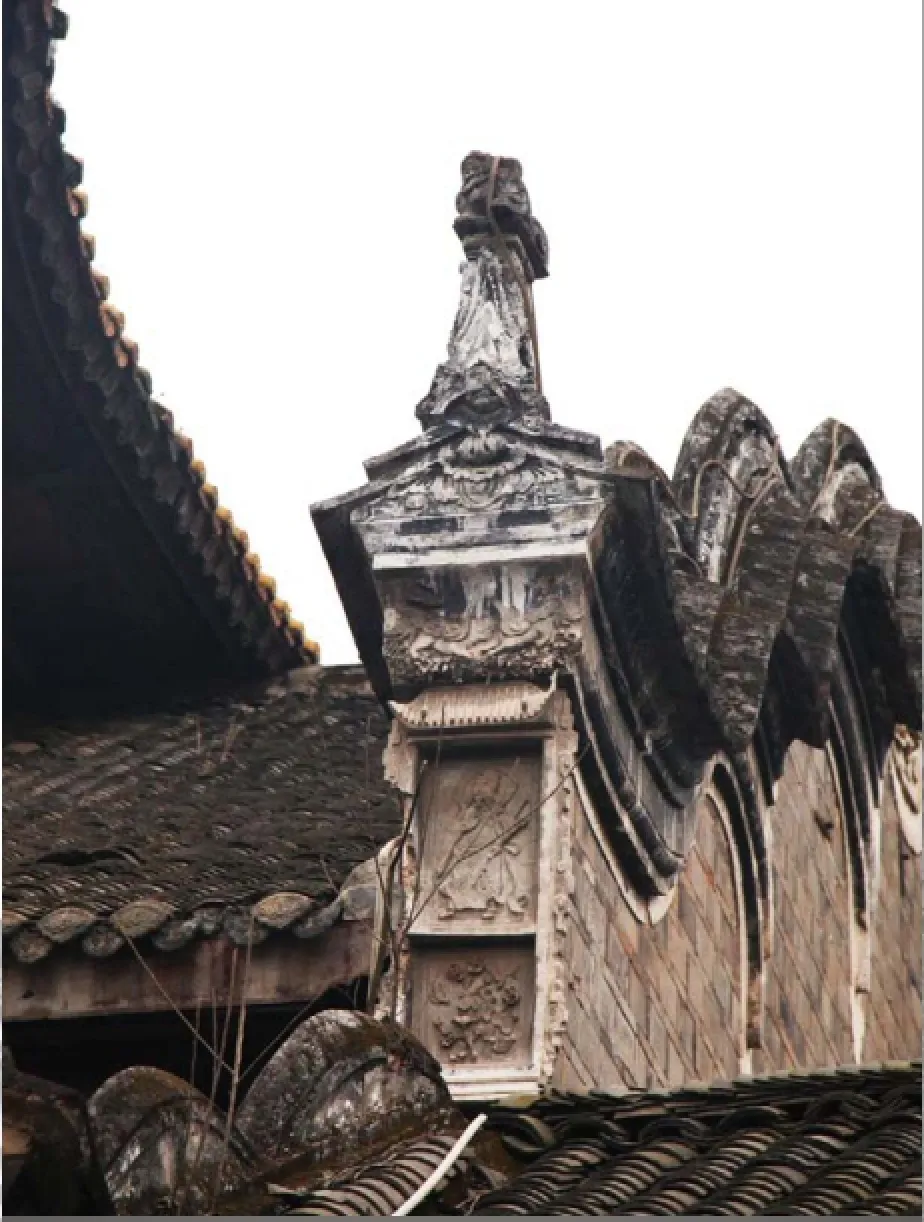

在近300年内,再造了一个商贸繁荣昌盛、人文底蕴深厚的洛带,为后人留下了甑子场这一笔宝贵的物质和精神财富,成为海内外客家人钟情的精神家园之一。会馆古刹、民居府第、三道财神、客家公园在西蜀蓉城东郊小镇蔚然挺立,这些无法用再造形式复制的瑰宝共同造就了洛带的文化基因。

刚毅“硬颈”的客家精神

以“二园二寺五馆”为代表的古建群落规模宏大、雕梁画栋,婉转清流穿街而过,一幅关于洛带客家人生存图景与精神图景的曼妙画卷在秀美的三峨山麓徐徐展开。

游洛带客家古镇,闻客家乡音,品客家民居,赏客家民俗,慢慢寻觅墙角屋宇蕴藏的客家历史遗迹;细细品味岁月积淀的客家文化神韵。用心感悟百年客家历史文化之精髓,洛带已经成为中外游客历史文化体验旅游之最佳古镇。

客家人在颠沛流离的迁徙历程中,为了谋生安家、创业发展,形成了爱国爱家、坚韧耐劳、刚毅“硬颈”的客家精神,并将其内化为浑厚的家风:敬祖睦族、崇文重教、重德修身、耕读传家、忠孝传家、重视亲情、严于教子,以家风为理论支撑和固化为家训、以家谱为物质载体将客家精神与家训世代传承。家风不仅是客家精神具体条文规定的呈现,更是“强宗固族”与和谐发展的精神高标。

正如法国作家罗兰所说:生命不是一个可以孤立成长的个体。它一面成长,一面收集沿途的繁花叶茂。每一分一寸的日常小事,都是织造人格的纤维。客家人聚族而居,重视家风世泽,培养良好的家族风气,不仅传承前辈的高贤大德,更强调自身修养,为子孙后代树立典范。追溯历史,不论大家小户,都重视家训的遵守与执行,家风的传承与弘扬,因此客家人在家训的传承与家风的培养上堪称典范。

在《成都东山客家氏族志》辑录的三十四部客家家谱中,无一例外,每一部家谱中都详细记录了本族的祖训家规,传承先辈的“德兴精神”,修家谱、守家规、遵家训、树家风、铸家魂,家风已经成为一种潜在无形力量、一种综合教育力量和客家人融入血脉的骄傲。

人才辈出 尽显华章

正是客家人良好的家风促成了团结、平等、和谐,因此他们能够在异乡扎根立足,并在各个行业尽显华章。

洛带客家张氏,康熙六十年(公元1721年)由广东龙川县庄头村入川,入川始祖张汝山年仅二十八岁,入川前其父已丧,家道贫苦,母子同至四川,初在成都金子山安身,公“为樵夫,负木进城,不惮劳瘁,分文不舍,其用勤而又俭”,母则“机声夜月,纺绩不懈”,勤俭创业,“家道日渐丰盈,置地八百余亩,建屋数栋”。汝山公三十二岁才娶妻,育子四人,后子孙繁衍,遍及以洛带为中心的周边乡镇,成为当地殷实大户。

又有洛带客家刘氏,清雍正丙午年自广东兴宁入川,入川始祖为镇玉、镇良及母黄氏。黄氏三十六岁守寡,时“镇玉公十二岁,良玉公六岁,家计萧条,母子三人采薇茹蔬,历尽艰辛,妣携二子由粤入蜀,因途资微薄,至川东荣昌县邓姑丈名集魁家下寄居焉。镇公一人迈进,上至简州,为人佣工越至二年。镇公始接祖妣与良公来简北之两河口(今属成都市龙泉驿区同安镇)佃耕”。“镇、良二公克勤克俭,不违母训……得有积余”,创业洛带镇西“锦佳池”,乾隆壬午年修建祖屋,后镇公病,黄氏与良公备尝艰辛,坚贞自励,子孙繁衍,人口众多,田地益广。

“呼童早起勤耕稼,教子迟眠苦读书”,客家崇文重教、耕读传家,奉直大夫巫作江、易学大师刘子华、国学泰斗王叔珉、著名画家白德松等客家名士辈出。

王叔珉先生于1914年出生于洛带下街书香小康之家,当代著名历史语言学家、文献学家,研究方向主要为先秦诸子、校雠学,尤精于校勘训诂,义理阐释。1935年,以第一名优异成绩考入四川大学中文系;1940年,考入北京大学文科研究所,师从“史料学派”代表人物、著名国学硕儒傅斯年;1943年,获硕士学位并留任史语所助理研究员。

1948年,他跟随中央研究院历史语言研究所播迁台湾;1949年起,合聘于台湾大学及史语所,先后供职于新加坡大学、马来西亚大学、新加坡南洋大学、国立新加坡大学16余年,其间,香港新亚书院、台湾成功大学多次力邀皆被婉言谢绝;1981年5月,先生返回台湾中央研究院历史语言研究所;同年9月,回到台湾大学中文系教学;1984年退休,直至1997年才完全结束课堂教学工作。2007年,中华书局将先生著述整理汇编成《王叔珉著作集》共14种19册出版发行。叔珉先生一生著述宏富,被海内外公认为“学术大家、学人楷模”。

刘子华博士于1899年出生于洛带,家境贫困,为谋生计,年幼时就被父亲送到成都九龙巷一家编织衣服花边的店铺当学徒;后来被母亲送到外婆家,外婆靠纺线送他到私塾学习;随后他又投奔姑父,在简阳中学当免交学费的旁听生,主要学习英语。大约一年以后,凭借扎实的英语基础,他考取了成都留法勤工俭学预备学校。在预备学校的这一年,他焚膏继晷,以第三名的优异成绩获得去法国勤工俭学的旅费资助。

1919年10月,刘子华和邓小平、陈毅、李富春、李维汉、王若飞、蔡和森、向警予等162人乘法国邮船“宝勒加”号同赴法勤工俭学。在法国勤工俭学期间,刘子华利用一切机会如饥似渴地学习,奔走于一个又一个的学术团体与演讲大厅,他听过居里夫人讲化学、爱因斯坦讲相对论、罗曼·罗兰讲文学……深厚的学识素养为他日后伟大的成就奠定了坚实的基础。1939年,刘子华根据自己多年的研究,写成题为《八卦宇宙论与现代天文——日月之胎时地位,一颗新行星的预测》的文章,获得巴黎大学博士评审委员会支助。1943年,他取得巴黎大学博士学位。他潜心研究揭示宇宙天体奥妙的天文学,运用易学八卦原理推测出太阳系存在第十大行星。

1945年,刘子华谢绝巴黎大学、比利时天文台挽留,告别了生活26年的法国,毅然归国。由于国内当时没有适合他的工作,只能靠朋友接济度日。

新中国成立后,经留法老同学李维汉举荐,四川省人民政府任命刘子华为四川省参事室参事。“万卷古今消永日,一窗昏晓送流年”,刘子华潜心治学半生,归国后才与祖籍福建的客家后裔曾宇裳女士结为伉俪。此后,在夫人的协助下,他全身心投入天文学研究。

1992年4月,二十世纪易学泰斗、世界著名天文学家刘子华博士在成都走完了他的人生旅程。其夫人曾宇裳女士成为他事业的继承者,在她的操持下,按其生前遗愿,1998年“刘子华学术研究会”在家乡洛带成立,为洛带的振兴和发展发挥了重要作用。

洛带客家人浸淫客家精神,天地钟灵、人文荟萃,传承、践行、弘扬先祖留下的宝贵精神财富,从客家公园到洛水湿地,正在沃野千里的川西平原渐次铺展着壮丽的华章。(责任编辑/罗晓庆 设计/赵清)

TIPS

客家人的由来

客家人的先民原居于我国中原一带,因社会变动及战争等原因,曾有五次大规模的南迁,在南方逐渐形成客家民系,成为汉民族八大民系中重要的一支。

第一次客家大迁徙始于西晋“八王之乱”,持续170余年。中原人经河南南阳,进入襄樊,沿汉水入长江迁向湖北、安徽、江苏一带;朝东则由九江到鄱阳湖,或顺赣江进入赣南山区。

第二次客家大迁徙始于唐朝“安史之乱”,历时90余年。中原等地十数省第一次南迁汉民,自江州溯赣江而上,来到今天的赣南、闽西、广东东北的三角地带定居。

第三次客家大迁徙是北宋被金人所灭,南宋建立,处于黄河流域的汉族人民,为躲避战乱,又一次渡江南迁,随京城南迁的臣民达百万之众。早先迁入此地的客家人向粤东的梅州、惠州一带迁徙期间,“客家人”的称谓产生,原有“客户”之意,是与当地土著居民的对称,后相沿成为自称。

第四次客家大迁徙的出现因反清运动及移民运动,有向粤北、粤中、粤西搬迁的;有的到了广西、湖南、四川。适逢清政府于康熙年间发起“移湖广填四川”的移民运动,由中原移居两湖两广的汉民大量入川。

第五次客家大迁徙出现在太平天国运动期间的“土客械斗”,动乱使得客家人开始了又一次的大迁徙,分别迁到海南、广西,甚至飘洋过海去谋生。

洛带古镇好去处

博客小镇

博客小镇项目紧邻洛带古镇核心区域,项目用地1200亩,总投资30亿元。该项目是集民间艺术、道教与佛教文化、客家文化、乌木文化、金银文化和玉石文化于一体的综合型文化产业项目,主要包括十大珍品馆、创新体验互动式商业街区、文化主题五星级酒店、私家森林会馆住宅区等项目。截至目前,现已建成了佛教博物馆、乌木珍品客家博物馆、非遗博物馆、客家建筑特色商业街区、川西院落、海派和晋派建筑群落。

中国艺库

中国艺库位于洛带古镇核心区域,是“四川省重点文化项目”。中国艺库将依托洛带古镇高起点的新规划,凭借着10万平方米的恢宏体量,以“休闲娱乐”和“旅游艺术”两大主题进行商业布局,打造成为“成都新天地,洛带不夜城”。整个项目分为高端休闲区、高端艺术品展区、文化艺术体验区、创意产业区、旅游度假区。“艺术粮仓”作为中国艺库首期示范区,已于2012年6月开街。

洛水湿地

洛水湿地项目位于古镇南面,紧邻博客小镇、中国艺库,是政府引导,洛带镇双槐村以租地方式打造的现代农业富民惠民项目。该项目规划面积两千余亩,首期240亩示范区于2013年启动建设,2014年5月1日向市民和游客试开放。

金龙长城景区

金龙长城景区位于洛带古镇东面,其景区地处龙泉山北部最高山峰柏茂山,森林覆盖率达78.8%。山脚是金龙湖,山顶是千年古刹金龙寺,近处有摩崖造像、观音崖及神奇的龙眼井、对窝井、滚龙坡等景点。景区内各类设施配套齐全、建筑风格各异,是成都市独具特色的乡村度假、旅游休闲健身地。