小凉山彝族民间社会支持体系与国家社保制度互动研究

——人类学视野下的福利体系多元主义

2015-03-15陈业强

陈业强,陈 浩

(1.贵州师范学院 历史与社会学院,贵州 贵阳 550018;2.云南大学 民族研究院,云南 昆明 650091)

小凉山彝族民间社会支持体系与国家社保制度互动研究

——人类学视野下的福利体系多元主义

陈业强1,陈 浩2

(1.贵州师范学院 历史与社会学院,贵州 贵阳 550018;2.云南大学 民族研究院,云南 昆明 650091)

当前福利多元主义理论多是关于福利提供者的多元主义,目标是寻找国家以外的福利提供者,但福利提供过程不仅包括提供者,而且涉及一整套体系,只有实现福利提供体系的多元化才能保证真正可持续的福利供给,因此探寻新的福利提供体系对完善我国社保制度有重要意义。小凉山彝族社区中存在着一套民间社会支持体系,该体系以家支、姻亲、村落等文化制度为基础,以义务和互惠为主要提供原则,有别于再分配性质的国家社保制度。当前国家社保制度的最终效果,是在与族群文化互动的过程中产生的,理解这一点,对反思当前社会保障相关理论有重要意义。

彝族;社会保障制度;互动;福利体系多元主义

一、福利多元主义

福利多元主义已在社会福利研究领域流行了多年,Hardly将福利多元主义理论观点概括为:更加强调服务的“多元提供”,认识和拓展志愿行动的可能需要;国家服务应向社区更大程度地分权;中央和地方政府的角色将会继续,但更多集中于监督和审核而非总是直接提供福利;在国家和志愿者组织中,消费者和用户应获得比现在重要得多的角色。[1]

上述理论兴起于20世纪末期,但并非当时才创造出来的。著名学者Pinker指出:“我们今天叫作‘福利多元主义’或者‘福利混合经济’的前身早就存在了,我们把它当成是新概念……首先是贝弗里奇改革后社会福利在我们的观念里等同于国家提供福利了。”[2]贝弗里奇改革后,福利国家在欧洲兴起,并对世界产生广泛的影响,福利国家的社会福利主要由国家提供,为民众提供福利一度被认为是政府的主要作用。这种局面没能一直维持下去,福利国家过分依赖政府的弊端开始显现,尤其是在20世纪70年代经济危机爆发后,政府在提供福利这一问题上开始显得力不从心,并且拖累了经济的发展,造成社会总体福利的下降,受到多方指责。新右派和新左派都对福利国家的缺陷进行攻击,新右派认为,福利国家的官僚化和专业化导致社会福利反应迟钝,效率低下,而强制购买和垄断供应导致个体自由选择权利受损。新左派则认为福利国家是资产阶级国家合法化的工具,其提供服务的真正目的是社会控制而非个人或集体的福利。[2]

在这种大背景下,国家以外的那些福利提供者重新受到研究者们的关注。Rose指出国家不是提供福利的唯一主体,主张福利是全社会的产物,社会中的福利来源于三个部门:家庭、市场和国家。Evers进一步发展了这一理念,提出了福利三角的分析框架,指出应把福利三角放在文化、经济和政治的背景中,不仅分析这三个福利提供者的行为,而且考察行为所遵循的价值和三者之间的关系。Johnson在Evers福利三角基础上加入志愿者组织,使原来福利提供的三分法变成了四分法,Evers本人也将他的福利三角发展成国家、市场、社区和民间社会的四部门划分。[3][4]

在更多的具体实证研究中,许多关注福利多元主义的学者对多元福利提供者中的某些部门进行了讨论。对于国家在福利提供中的作用,学者们多持批判态度,Hadley和Hatch讨论了国家在社会福利提供中的失败,从而提倡福利多元主义。[5]Johnson则认为福利多元主义意味着减少政府在福利提供中的主导性,其主要论题是分权和参与,主要结果是商品化部门的快速发展,并直接指出福利多元主义意味着私有化。[6]

家庭作为福利提供者的地位得到许多实证研究的支持,Pinker认为需求者在家里获得的照料大部分不是来自国家,亦非来自志愿者组织或商业来源,而是来自家庭和邻里。这些日常非官方的帮助与非正式的照料体系有关,福利多元主义更多地与文化传统而非政党政治相关。[2]Phillipson对英国家庭照顾进行了调查,指出20世纪后期家庭形式变得更加多样化,离婚、再婚等更加普遍,家庭照顾将进入新的阶段。[7]Zhan、Liu和Bai论述了天津地区养老的过程中家庭和传统文化复兴的情况。[8]

第三部门在福利提供中的作用也受到学者们的强调,Evers分析了第三部门的特征,认为第三部门是一个中间区域而非截然独立的部门,指出福利多元政策强调的是协同配合而非福利提供部门之间的简单取代。[9]Ascoli和Cnaan比较了意大利和美国志愿者组织的不同情况,认为两国的人在日常生活中对志愿者组织的依赖加强,但这种依赖是基于意识形态的,志愿者组织存在自己不足和花费过大的问题。[10]这些研究探寻出多元的社会福利来源,大大拓展社会福利提供的范围,对于重新认识福利国家和解决对政府过度依赖的问题有重要意义。

尽管如此,福利多元主义理论也存在不少缺陷,尤其是在实践过程中遇到了各种问题。首先,家庭和志愿者组织提供福利的功能可能失效,一方面通常福利需求越大的家庭提供福利的能力越弱,家庭提供福利很多时候不现实。志愿者组织也存在出现资金缺口、资助人的家长制、缺乏专业性等问题,所提供的福利也并不稳定。同时,由于需方对市场信息的了解并不完全,国家又不直接接受服务,也难以正确评估所提供服务的具体情况,因此不能确保其质量,人们在市场中的自主选择权也在一定程度上受到损失。[11]

这些问题,很大程度上是源于以往学者对福利多元主义理解的偏颇,他们多将福利多元主义仅仅理解为福利提供者的多元主义,这在上述文献中显而易见。他们希望通过多渠道的福利提供解决单一渠道的脆弱问题,认为多元的福利提供之间可以互补,当某一部门失灵时,其他部门仍然可以继续提供福利,从而保证社会福利的可持续发展。然而,能够找到的福利提供主体其实很有限,主要有国家、市场、社区和志愿者组织等几个部门。家庭、志愿者组织等部门都难以提供稳定的福利,原因在于它们仅仅作为孤立的福利提供者存在,没有形成一套完整的行为体系和机制。

社区中的文化习俗和制度具有重要的社会保障功能,并能稳定发挥作用。这些传统的社会保障体系是在历史过程中自然形成的,经过长期的实践检验,在维护传统生活方面具有很强的效用。但是,这些传统习俗不能被看成单个的福利提供者,或者福利多元主义者所说的一个部门,而是一套机制。这套机制本身就包含有不同的福利提供部门,它能将社区、血缘、市场、国家、志愿者组织等吸纳进去,通过这套机制所规定的逻辑原则提供保障。在福利提供的具体过程中,不少人其实是按照这套逻辑原则办事的,因而与国家提倡和主导的现代福利制度出现了一定程度的冲突。

鉴于此,我们在讨论福利多元主义时不仅应该考虑福利提供部门的多元,而且应该关注福利提供体系的多元。同时,仅仅讨论福利提供部门之间的关系与互动也是不够的,我们还应认识到福利提供体系之间的互动调适关系。本文将通过对云南小凉山彝族社区中传统民间社会福利体系的分析,呈现现代国家社会保障制度与传统民间社会福利体系之间的互动与调适,从而为理解和解决社会福利提供实践中存在的问题提供借鉴。

二、小凉山彝族民间传统社会支持体系

(一)小凉山彝族民间社会支持

1.日常生活中的关怀互助

小凉山地处康藏高原和云贵高原之间的地貌过渡带,海拔多在3000米左右,属于低纬度中海拔高凉山区,山高谷深,年平均气温较低,农作物生长期长,单产不高,对人类生存造成了较大挑战。在长期的历史过程中,彝族人在大小凉山区域生存繁衍,形成了耕牧结合的生计方式和相应的社会组织制度。

为了应付自然生态环境造成的挑战,人们在农业生产生活中相互协作、相互支持。小凉山彝族家庭一般是核心家庭,子女成家后即与父母分开,自立门户,到了农忙时节,家里往往缺少劳动力,几个家庭通常需要联合起来共同耕种、收获和放牧等,同时在这些活动中他们也相互交换和分享役畜、生产工具、调借物资。

在进行修建房屋等大型工程时彝族社区日常社会支持习俗也有重要作用,在小凉山彝族社区中,每个人结婚后都会从父母家分出去,住进自己的房子里,因此一栋新的房屋是结婚的必备条件。以前,村民修建房屋并不算一笔太巨大的开支,主要建材木头可以直接从山上砍,而建房的劳力全是家支成员和其他亲朋好友无偿支持的。

个案1:2011年2月,H村烂泥箐小组L为小儿子娶媳妇建新房,盖一栋3间总面积80平方米的房屋约需要一个月左右时间,前几天打土墙,附近的家族成员前去帮忙,多的时候20多人,少的时候10多人,到上梁时,家族成员再去帮忙。由于获得这些帮助,L家仅花了4000元钱就建成了3间房。在笔者的要求下,L估算了家支中男人参与的部分劳动,至少有50人次全天为他们帮忙,若按60元一天计算,这就有3000元。其他老人、妇女、儿童的劳务还没算进去,亲戚家拉的羊、送的啤酒等等要折算成现金也不会少,用他的话说:“如果是你们汉族,少了1万块钱肯定拿不下来。”

2.特殊时刻的社会支持

(1)医疗卫生。在现代医院进入小凉山之前,彝族社区中都是人们自己的健康问题自己负责,疾病的治疗者主要是毕摩和苏尼,手段主要是通过仪式祭祀和驱鬼,当时治疗疾病不算是一笔太庞大的开支。现在发生了很大的变化,一方面由于医疗技术的提高,以前无能为力的一些疾病到医院可以治愈,另一方面,以前不存在的许多疾病现在开始困扰小凉山彝族人。更重要的是,治疗费用比过去昂贵了太多,现在一个普通家庭已经很难独立应付一些严重的疾病,遇到这个问题时家支支持开始变得非常重要。

个案2:2011年,S村的TB妻子到攀枝花做了子宫切除手术,先后花费8万多元钱,这对一个农村家庭来说是非常沉重的负担。做完手术后回到家里,得知情况的亲戚都前来看望,带来一些水果、营养品以及三五十、几百元数额不等的钱,由于TB所属的家支金古惹在当地势力大,人口多,加上一些姻亲关系的亲戚也参与其中,最终大家送来的钱有5万多元,这对TB家的经济状况有巨大的缓解作用。火把节前一天,TB通知所有亲戚前来家里,杀了两头羊招待他们,杀的羊是从弟弟家拉来的。当天来的人有五六十,大家喝酒吃肉,过得很开心,他妻子心情也很好。

除了生病住院之外,生育分娩也需要社会支持。在小凉山,以前村里的妇女都是在村子里自己生产,由家族或邻里有经验的妇女帮助接生,近几年来政府大力倡导产妇到医院生产,而且还给每个入院生产的妇女补贴,如今越来越多的孕妇选择到乡镇或县城医院分娩。

个案3:家住H村的AL家支的YF,妻子临产,从H村到战河乡卫生院有十多公里的路程,而且路况恶劣,交通工具性能差,把产妇送到镇上的叔叔AH家待产是最好的选择。

YF的妻子住到AH家后,有YF陪着,又有AH家人照顾,待产过程中YF也帮助AH家做一些事。医院的情况,通过AH家打听好了,产前的准备工作也在AH家的帮助下准备好了。一个星期后,YF的妻子临产,大家第一时间把孕妇送到医院,孕妇肚子开始阵痛时,AH的妻子就开始为她做助产仪式,用他们的话来说是“做迷信”。在家支的支持下,孕妇顺利产下了重约五斤半的一个男婴。

(2)纠纷、诉讼。小凉山传统彝族社区中,每个人都生活在家支的庇护之下,彝族谚语“尔比”中有许多这样的内容:“蛤蟆生存靠水塘,猴子生存靠树林,人类生存靠亲友,彝族生存靠家支。”“不维护一户,全家支保不住;不维护家支,一片被抢光。”“个人惹事,家支负责。”“怕家支怕得发抖,想家支想得流泪。”这些都是现实生活的真实反映。历史上,一个人如果没有家支,人身和财产安全就没有任何保障,被掳掠并出卖为奴隶几乎是必然的。在当地出了人命案后,先由社区中的德古①小凉山彝族头人,负责仲裁重大决策和调解纠纷,在社区中自然形成,须能力与威望兼备才能够胜任。进行调解,通过双方的协商确定下赔偿金额和方式,再由肇事者想办法筹钱,若筹不到所需数目,就只能由家支负责。向家支筹钱的方式有两种,以前是直接去要,只能找家支成员。现在情形发生了变化,许多人出事后不直接去要钱,而是择日在家杀猪宴请家支成员,得到消息的人就会赶来,来的人都会力所能及地给些钱财,这种方式扩大了支持的范围,许多姻亲、朋友等也会来参加,给予援助。

个案4:2011年,AL家支开卡车的GG撞死两人,要赔偿20万元,自己无力承担,就于8月10日在家杀了两头猪,宴请家支和亲戚朋友,前往者都带去了一定金额的现金资助,与他关系近的家支成员给的数目最多,多的给了几千元;其他一些关系较远的家支成员和姻亲、朋友等给的少些,但最少都是100元,多数在200元以上。参加的人和所送礼金记了账,以便日后对方遇到类似情况时回报。在众人的支持下,他最终渡过了这一关。

(3)人生重要时刻的社会支持。诺苏从出生开始直到去世,一生中的重要时刻都与家支的支持分不开,同时自身作为家支的一员也必须尽相应的义务。在传统的彝族社会中,人生的重要时刻主要有出生、成婚和死亡。

家支支持在彝族人婚姻中占有重要地位,彝族婚姻的缔结,不仅是个体之间的结合,更是家支之间的联姻。家支是男女双方尤其是女方受到应得待遇的保障,如果女方受到虐待,女方家支会立即为受害者做主,若女性被男方虐待或与男方相关的其他不被接受的原因死亡,将会导致联姻的两个家支之间的冲突甚至械斗。同时,在离婚过程中家支的支持也十分重要。

个案5:2009年8月,松树河一组的ZY(阿西家支)因为和丈夫BF(金亩家支)感情不和离家出走,取走家中存款,留下了三岁的女儿和还没断奶的儿子。BF家立即发动家支力量四处寻找,两天后一位在丽江公安局工作的家支成员在永胜县找到了ZY。劝和无效后,金亩和阿西两家支定下日子,请中间人来协商离婚。这次离婚主要责任在女方,男方获得两个子女抚养权,向女方索要六万元抚养费,迫于家支的压力,女方答应这一条件后离婚。

人生的最后一个重要时刻应该是葬礼,诺苏人十分重视葬礼,葬礼的规模比婚礼等其他人生礼仪来说要隆重得多。在S村,有人去世后,附近的家支成员都会前来奔丧,过去他们都会送来一定的粮食,如苞谷、荞麦、大米等,也有送猪、牛、羊等牲畜,现在多以送现金和牲畜居多。家支内的成员必须送“尔普”,“尔普”的多少每个家支有不同规定,各家支都根据本家支的情况来规定相应的“尔普”数额。例如AL家友葬礼“尔普”数额为12元,JL家支葬礼“尔普”数额为20元。家支势力越大的家支成员去世后家支支持越大,葬礼也就越隆重,H村一位村委会领导的父亲去世后共宰杀16头牛,108只羊,同时还花去3万元钱。这些物资只有很一小部分由主人家出,其余全部来源于家支社区和亲戚。

3.对特殊群体的保障

小凉山彝族社区中的弱势成员,通常是由家支照顾的。对于生活穷困或无子女的孤寡老人,会得到来自家支成员的定期照料,他们去世时家支成员有义务为其料理后事。对那些早年就失去父母照顾的孩子,家支成员有责任将他们抚养长大,帮助他们成家立业。因遭遇其他特殊情况如患病、受伤、残疾、服刑等导致生活困难的成员,家支其他成员也将这些事当成自己的事进行处理,帮助他们渡过难关。因此,凉山彝族以一个不存在乞丐的民族自居。

个案6:S村的EN是一个哑巴,但他自己非常自信,连在家里“做迷信”要念咒语时都用他自己的“语言”操作。家支中的其他人也把他当成正常人一样看待,几乎都懂他的手语,对他家的事从不会忽视。2010年,家支中有人发出一个动议,要出钱为他家做“玛都毕”,即在双亲都去世后把他们的灵牌送到山崖上去,让他们回归祖界,庇佑子孙,这是在凉山彝族文化中最隆重、最体面的仪式,举行该仪式会为家庭带来巨大声誉,花费巨大,如今至少需数万元,普通家庭难以承受。经商议,家支成员决定为其承担全部费用,但被他拒绝,他坚持由他和两个儿子承担费用。为了不给他家造成太大负担,家支成员通过随礼的形式支持了12000多元,几乎抵消了举办仪式的费用,同时也维护了EN的自尊。

三、国家社保制度的实施

(一)国家社会保障模式

一般所谓的社会保障制度主要包括社会保险、社会救助、社会优抚、社会福利等方面,本文考虑当地的现实情况,用国家社会保障体系泛指村民从政府及其主导的基金中获得的援助。社会保障制度的本质是一种收入再分配机制,[12](P323)“国民收入经过初次分配,形成国家、企业或集体、个人的原始收入,国家通过财政预算拨款、企业单位统筹和个人缴费来形成社会保障基金;另一方面,根据一定的法定条件实现国民收入的再次分配,向不同项目的社会保障对象实施现实援助和福利服务。”[13](P6)现在各种新的社保基金筹集手段和融资策略也变得越来越重要。[12](P323)

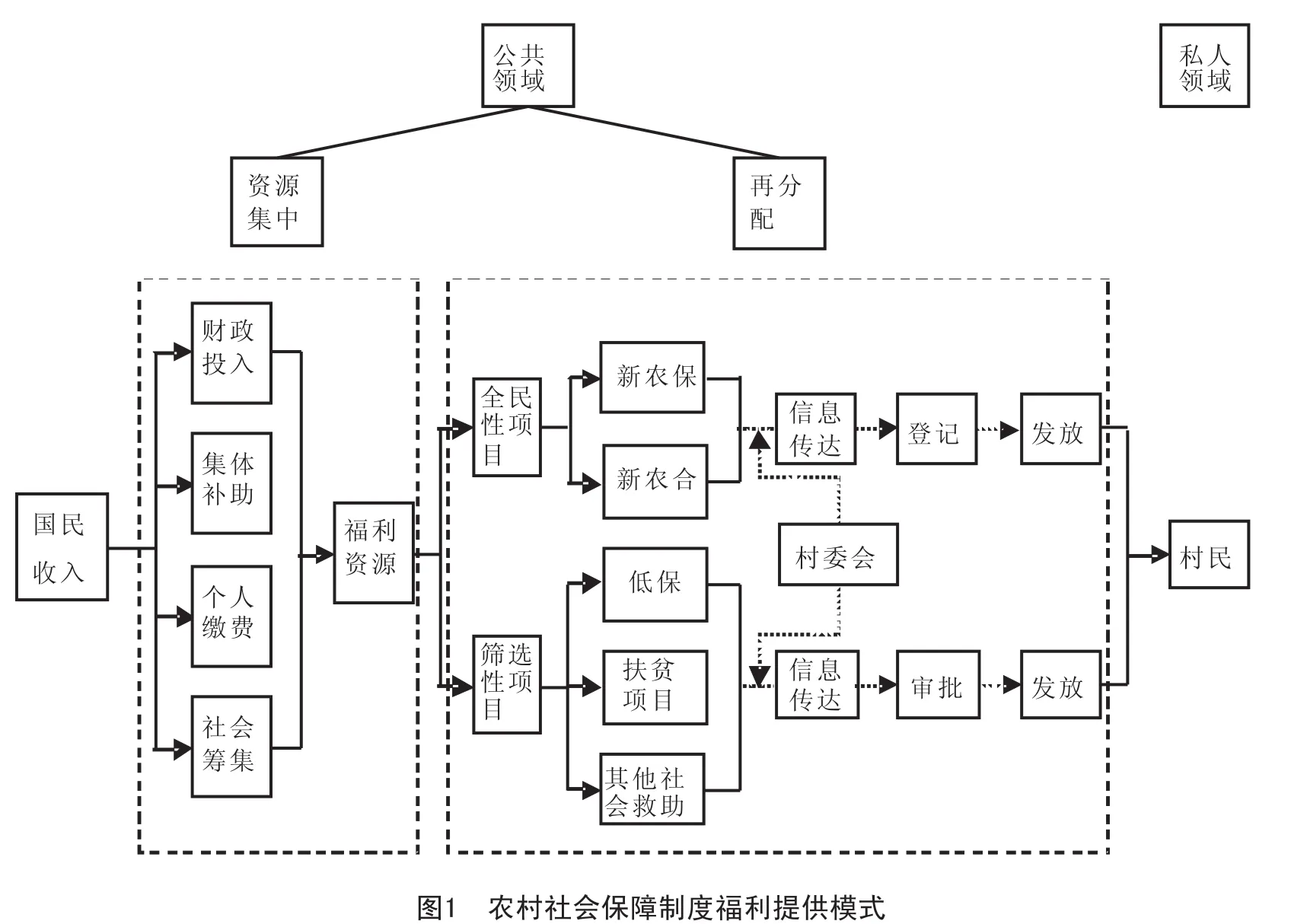

国家社会保障制度既然是再分配模式,必然包含3个环节,首先是资源获取,其次是资源集中,再次是资源分配,在农村的实施模式如图1所示。

福利资源主要获取自国民收入,即社会生产中所创造的工资、利息、租金、利润等财富,政府通过特定途径将国民收入的一部分集中起来作为福利资源,这些途径有财政投入、个人缴费、集体补助、社会筹集等。形成福利资源后,政府依据相关制度对资源进行分配。目前农村社会保障体系中主要有新型农村养老保险、新型农村合作医疗制度、农村最低生活保障等项目,这些项目可以分为两个类型,一是所有人都有资格享受的项目,如新农保和新农合,我将此类项目称为全民性项目,另一类是只有符合条件的人才能享受的项目,这里将其称为筛选性项目。

其中多数项目是全国性的,由中央政府的法律政策进行规范,但其受众是最基层的村民,真正接触村民的是基层政府和村委会,村委会起着上传下达的作用,上级政府通过它获取村民信息,村民通过它获取福利项目的信息,这就让村委会在农村福利分配中起到了关键性的作用,而村委会干部也是当地村民,其价值理念和行为准则都不可避免地受当地文化观念的影响。

国家社会保障体系再分配的性质和资源集中的方式,决定了这套福利提供体系主体是公共性质的,集中后的福利资源属于公共财产,而资源获取和分配也是公共事务,这就要求整个福利提供体系的参与者必须依据法律和制度行事,将福利资源发放到制度设计之初所预定的需要者手里。而依据个体意愿动用或分配福利资源的行为则被定义为腐败等违法犯罪活动。

可见,国家社会福利体系是靠制度保障的,但是制度的执行者是人。自上而下的制度从最初设计到最终落实经历了一个复杂的过程,过程中的各环节都有不确定因素,人在这个过程中起着最重要的作用,而地方性的文化、习俗、价值理念等都会通过执行制度的人而对这套制度产生影响,因此最终的实施效果经常会偏离制度设计之初的目标。

(二)当地国家社保制度实施现状

近年来小凉山彝族社会保障制度取得了很大的发展,新型农村养老保险、新型农村合作医疗制度、最低生活保障、五保老人补助等都逐步实施,从宏观上看,社会保障制度受到当地人拥护,但是在具体实施过程中却存在许多问题。首先,当地人对现代社保制度信息的掌握并不充分,对这套纷繁复杂的体系即使是一个受过高等教育的人也得仔细分析才能弄懂,当地村民的受教育情况和所生活的文化环境都没为他们提供清晰理解这套制度的条件,多数人连社会保障制度这个词语都没听说过,更不用说了解社会保障制度的资金来源、分配方式、运行等信息了,他们只是概括地将这些制度理解为国家的惠民政策。

与此同时,在他们的理解中,许多其他投入,如基础设施建设、项目投资、财政补贴等都被看成是福利资源,对当地人有重大意义,被纳入民间社会福利体系之中,并按照民间的体系逻辑进行理解和分配,这种混淆在当地社会保障制度实施过程中导致了相应的许多问题。

一方面,很多人只注重当前收入,对低保、补贴等项目很欢迎,但对需要缴费的新农保和新农合则不是太感兴趣。而当地一些干部为了完成任务指标,以国家政策的名义强行收费。有的保险公司趁机见缝插针,将手伸向农村,通过村干部以社会保险的名义卖商业保险,导致村民的缴费负担增加,造成许多不公平现象。

这种不公平现象主要发生在筛选性、立即支付的低保、补助、扶贫项目等福利分配中,在“新农保”、“新农合”等全民性项目中不易发生。筛选性项目需要进行资格审核,找出符合条件的家庭和个人,而审核信息的来源在最基层,即村委会。因此,在农村社会保障体制中村委会扮演着至关重要的角色。一方面,村委会可以垄断福利项目的信息,村民通常没有太多渠道了解国家的福利政策和其他福利项目。另一方面,村委会通过资格审核等途径垄断筛选性福利项目的分配。

由于人们对福利的需求和定义不同,他们对福利提供方式的原则和合理性的要求都是有差别的,不同福利提供体系提供不同的视角,导致分配者的不同行为。要真正实现多元福利主体之间的和谐互动,需要先理解不同福利提供体系之间的互动关系。

四、两套体系的互动

综上,我们看到了存在于小凉山彝族社区中的两套不同的社会福利提供体系。一套是国家社会保障体系,以再分配为原则;一套是彝族民间社会福利体系,以义务性原则为支撑、互惠性原则为辅助。这两套体系的划分标准是资源的配置和流向,最早使用这个标准的是卡尔·波兰尼,他将人类的经济活动分为互惠、再分配和市场三种方式,[14](P47-51)认为互惠和再分配是人类市场出现之前人类的经济模式,互惠和再分配之所以能够在没有书写和复杂行政管理的情况下有效运转,在于前市场社会对称性(symmetry)和中心化(centricity)结构,这种结构很适合互惠和再分配的模式。[14](P52)马歇尔·萨林斯在波兰尼的基础之上,将物品流动划分为“双向运动”和“中心化运动”,即互惠和再分配的模式,并认为它们不是对立的两极而是同一个连续体的两端,而且把所有这些交换都看作是互惠,划分出慷慨互惠、等价互惠和消极互惠三种类型,慷慨互惠是完全不需要回报的“纯馈赠”,“等价互惠”是直接的交换,包括买卖;“消极互惠”是一种只进不出的企图,包括投机、诈骗、偷窃等行为。[15](P217-226)

上述两位学者都把互惠和再分配看成是一种经济类型,与特定的社会结构相对应。在现代社会中这种资源配置方式或“物品流动”方式也是普遍存在而且至关重要的,虽然当前我们的社会结构要比波兰尼所论述的“对称”社会结构和“中心化”社会结构复杂得多了。当然我们不像波兰尼和萨林斯那样用互惠或再分配描述一个社会的全部经济现象,而是对一些部门进行分析,比如对社会福利体系进行分析,分析后我们就会发现,这两种类型能非常恰当地反映当前一些社区中的社会福利现实情况。

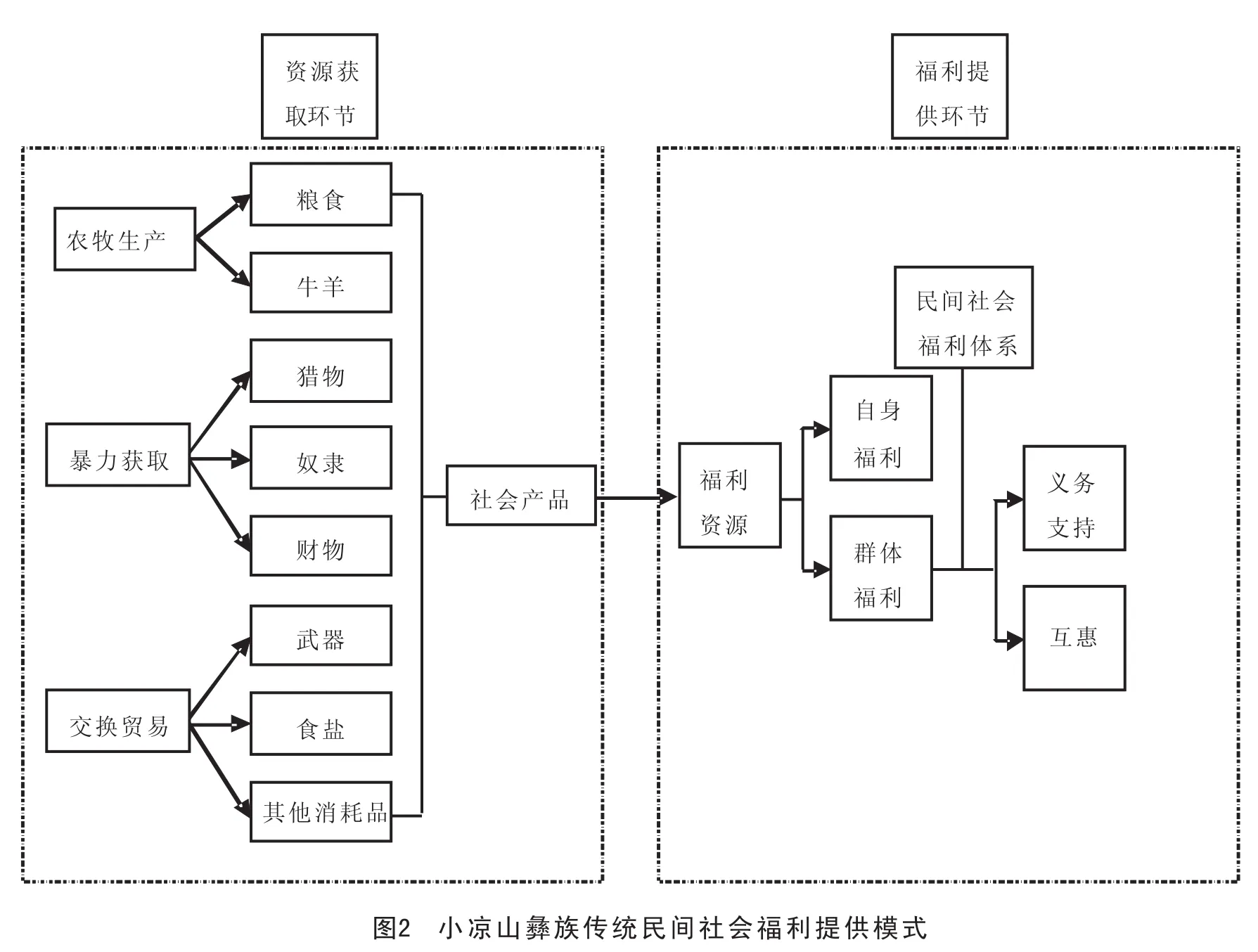

在小凉山彝族社区中,再分配和互惠两套体系同时存在,但并非并行不悖,而是彼此互动,最终完成当地的福利提供过程。结合上文的案例,我们先来分析小凉山彝族民间社会福利提供的传统模式,即互惠体系,这是由当地人的文化逻辑和价值理念决定的(如图2所示)。

这套体系在凉山彝族的历史发展过程中形成,与当地的自然生态环境、族群关系、历史记忆等密切相关。凉山彝族传统社会组织形式是以血缘为依据的等级制度和家支制度,整个社会有大大小小不同的家支,这些家支分别属于兹(土司)、诺(黒彝)、曲诺(白彝)几个等级,这些等级中多数人还蓄养有奴隶阿加(安家奴)和加西(锅庄奴隶)。

各家支间经常性的冲突、当地恶劣的自然生态条件和中央王朝的多次征剿,使凉山彝族性格彪悍,崇尚武力,人们采取各种手段尽可能地获取资源以维持个体的生存和群体的繁衍,包括武力手段,因而冤家械斗、掠夺其他族群等在历史上非常普遍。而在族群内部,凉山彝族人却有严格的道德规范和伦理约束,偷盗、抢劫等行为会受到严厉惩罚。可见,彝族人对外抢掠的观念基础在于他们的福利目标限于本群体,群体以外的一切都被界定为资源,连人本身也被界定为资源,被抢掠为奴隶,周边的汉族社区对彝族人来说与森林一样,都是获取资源的地方。在彝族人看来,他们自身群体以外的世界,都可以是资源。从这个角度讲,彝族人对世界做了资源(群体外)/非资源(本群体)的二元划分,本群体以外是环境条件,对福利的作用在于资源获取;本群体则是福利提供的对象,人们通过义务性的支持和互惠为每个成员提供福利,这就是小凉山彝族传统资源观和福利观。

在这种资源观的支配下,个体必须依赖群体才能生存和维护自己的尊严,否则只能死亡或成为他人的奴隶。获取资源与福利提供之间没有资源集中的部分,每个个体都是群体中的一个主体,每个个体在需要时能享受福利,也有义务提供福利,而只要群体存在,这种体系就能一直维持运转。

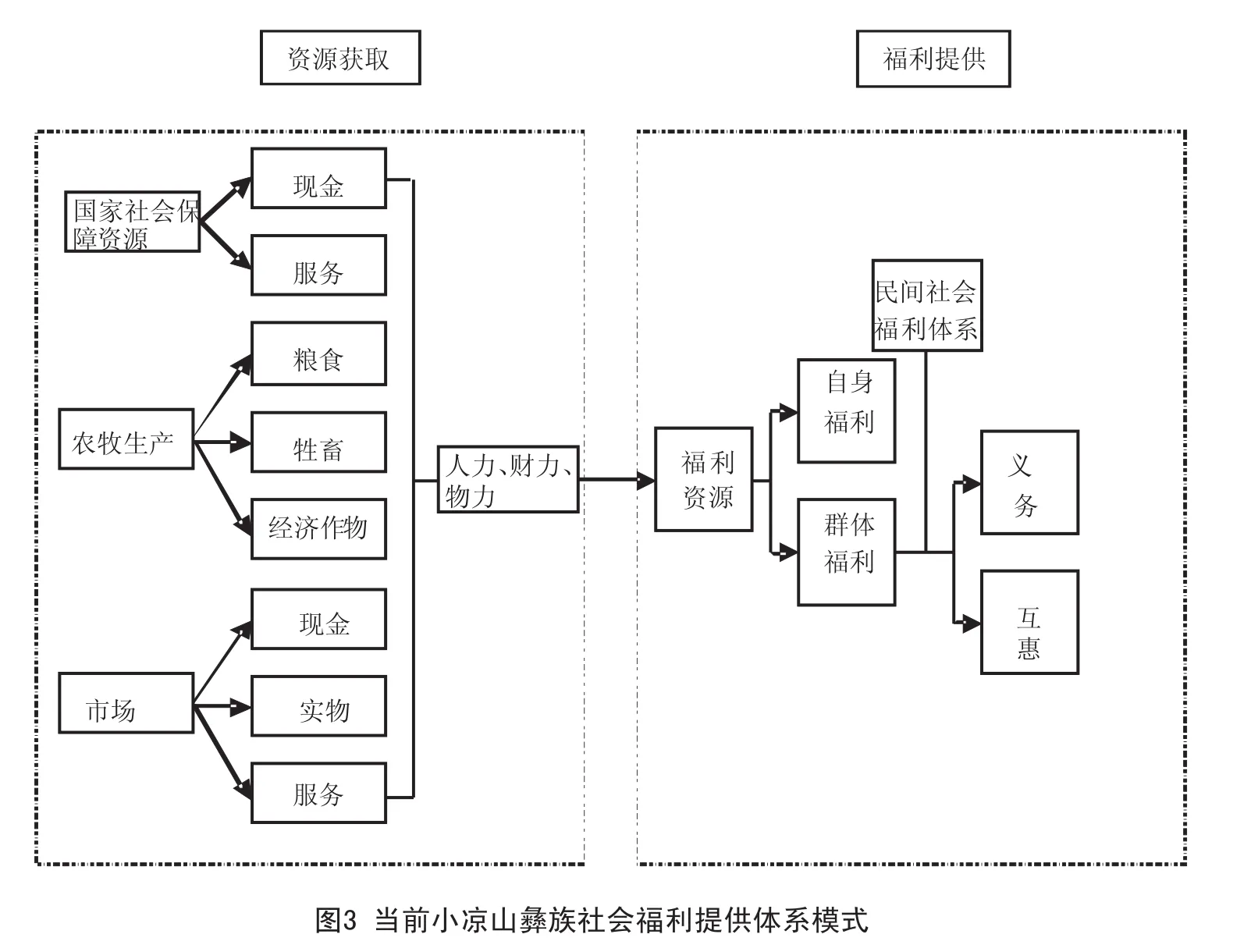

当前,现实环境发生了很大变化,传统资源获取的手段也发生了很大改变,暴力手段早已成为非法行为,几乎消失。农牧生产除了粮食和牛羊以外,经济作物取得了重要的地位。市场经济迅猛发展,成为当地人主要收入来源之一。但是彝族民间福利提供体系的根本逻辑并没有变,支配这套逻辑的资源观和福利目标仍然对当地的福利提供行为有巨大的影响。

在实践过程中,彝族传统民间社会福利体系与国家社会保障制度不可避免地会产生碰撞。国家社保制度中的资源分为公共资源和私人资源两部分,公共资源的分配要依靠法律和制度来保证,私人无权动用。然而,在彝族传统资源观的视野下,国家社保制度中不同性质的资源被化约为无差别的同质资源,公共资源和私人资源之间的分裂被抹平或忽视,国家社会保障制度也相应地被降格为与土地、牧场、森林、市场等对等的诸多财富来源之一,不再直接提供福利,而通过传统福利体系来完成。于是,真正存在于当前小凉山彝族社区中的社会福利提供模式是传统体系与国家制度互动的一个过程,如图3所示。

五、结语

综上所述,本文通过小凉山彝族的案例呈现了国家社会保障制度和民间社会福利体系两套不同的福利提供模式,并尝试着对其异同和互动关系进行探讨,进而分析了当地社会福利提供中所存在的问题和影响因素,为反思当前社会保障理论话语开拓了一个新的视角。

当前国内的社会保障和社会福利研究受西方相关学术理论主导,郑功成指出:“东亚社会保障制度……因起步太迟,加之受西方主导的学说思维定式和过分强调数据的实证分析框架的影响,注定无法顾及制度特征背后的传统文化与政治经济社会结构性原因,从而也就无法描绘东亚社会保障制度的真实面貌。”[16]因此他认为,当代社会保障要有历史观和全球视野。特别是社会保障和社会福利实践是在当地文化和历史情境中发生的,形成于本土的社会福利提供与来自西方的模式在体系上有根本区别,它们在实践中碰撞和互动,既不是彼此取代,也不是相互补充,更不可能完全重合。两套体系都有相应的福利提供者、福利提供模式和受众,并且遵循不同的文化逻辑和价值准则。可见,我们在理解福利多元主义时,不能简单地理解为福利提供者的多元,而应该在文化和历史的背景中具体考察福利提供体系的多元,分析不同的文化逻辑、价值理念和福利目标对福利提供的影响,以及不同福利体系之间的互动关系。

只考察福利提供者的多元主义,理论分析的着眼点局限于解决社会福利物资的来源问题、福利部门之间责任大小的问题以及由此产生的后果问题,对于福利提供实践过程中出现的具体问题则无法涉及,尤其是作为文化主体的个人在福利提供实践中的行为对社会福利产生的影响只有从福利提供体系的整体视角才能够考察。与此同时,从福利提供体系多元主义的视角出发,我们还能够发现更为广泛的社会福利来源,而不仅仅局限于政府、市场和第三部门之间。很多传统的文化习俗因素所提供的福利是仅仅用社区或家庭等涵括不了的,而从福利提供体系的整体出发却能很好地发现其价值所在。因此,福利多元主义不应该仅仅是福利提供者的多元,其本质应该是打破对福利的单一理解、提倡福利多元存在的一个视角。福利体系多元主义从不同地区的文化和历史出发,以整体体系的视角考察福利,是对福利多元主义的进一步发展。

[1]Brian Lund.An Agenda for Welfare Pluralism in Housing[J].Social Policy&Administration,1993,27(4).

[2]Robert Pinker.Making sense of the mixed economy of welfare[J].Social Policy&Administration,1992,26(4).

[3]彭华明.福利三角:一个社会政策分析的范式[J].社会学研究,2006,(4).

[4]彭华明,黄叶青.福利多元主义:福利提供从国家到多元部门的转型[J].南开学报,2006,(6).

[5]Hadley,R.andHatch,S.Social Welfare and the Failure of the State.Centralised social services and participatory alternatives,London,1981.

[6]Norman Johnson.The Privatization of Welfare[J].Social Policy&Administration,1989,23(1).

[7]Chris Phillipson.Family Care in Great Britain:Sociological Perspectives.Aging International,Summer 1997.

[8]Heying J.Zhan,Guangya Liu and Hong-GuangBai.Recent Development in Chinese Elder Homes:A Reconciliation of Traditional Culture[J].Ageing International,Spring 2005,30(2).

[9]Adalbert Evers.Part of the welfaremix:the third sector as an intermediate area[J].Voluntas:International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,1995,6(2).

[10]Ugo Ascoli and Ram A.Cnaan:“Volunteering For Human Service Provisions:Lessons From Italy and The U.S.A.”,Social Indicators Research 40,1997.

[11]王家峰.福利国家改革:福利多元主义及其反思[J].经济社会体制比较,2009,(5).

[12]郑功成.社会保障学——理念、制度、实践与思辨[M].北京:商务印书馆,2009.

[13]郑功成.中国社会保障论[M].武汉:湖北人民出版社,1994.

[14]卡尔·波兰尼著.大转型:我们时代的政治与经济起源[M].冯钢,刘阳,译.杭州:浙江人民出版社,2007.

[15]马歇尔·萨林斯.石器时代经济学[M].张经纬,郑少雄,张帆,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2009.

[16]郑功成.东亚地区社会保障模式论[J].中国人民大学学报,2012,(2).

Interaction between Civil Social Supporting System and Statutory Social Security Institution in Xiaoliangshan Yi Community:An Anthropological Perspective of W elfare System Pluralism

CHEN Ye-qiang1,CHEN Hao2

(1.School of History and Sociology,Guizhou Normal University,Guiyang 550018,Guizhou,China;2.School for the Study of the Minorities,Yunnan University,Kunming 650091,Yunnan,China)

Currentwelfare pluralism theory ismainly about the plurality of providers,which aims to find new providers besides the government.However,the process of welfare provision involves not only providers but a set of systems as well,and only when the diversification ofwelfare delivery system is realized,can a truly sustainable welfare provision be ensured.Therefore,it is important to explore new delivery systems to improve the social security system ofour country.In the Xiaoliangshan Yi community,there is a civil social supporting system that is based on cultural institutions of lineages,affinities,villages and that takes obligations and reciprocity as itsmain operational principles.It is an alternative system which is different from the redistributive statutory social security system.Besides,the ultimate effect of the social security system of the country can only be achieved through its interaction with ethnic culture.This pointhas its implication to the study of currentgeneral theories of social security.

the Yi people;social security system;interaction;welfare system pluralism

C913.7

:A

:1006-723X(2015)09-0083-09

〔责任编辑:左安嵩〕

陈业强,男,贵州师范学院历史与社会学院副教授,博士,主要从事少数民族婚姻家庭研究;陈 浩,男,云南大学民族研究院讲师,博士,主要从事少数民族农村社会与流动研究。