生计方式对农户生活能源消费模式的影响

——以甘南高原为例

2015-03-11赵雪雁

赵雪雁

西北师范大学地理与环境科学学院, 兰州 730070

生计方式对农户生活能源消费模式的影响

——以甘南高原为例

赵雪雁*

西北师范大学地理与环境科学学院, 兰州 730070

生计方式变迁对农户的生活能源消费模式产生深远影响,从而给农村能源与环境问题带来新的挑战。以地处青藏高原东缘的甘南高原为研究区,基于农户调查资料,采用STIRPAT模型与二元logistic模型分析了生计方式对农户的生活能源消费量及生活能源消费模式选择的影响。结果发现:(1)随着非农化水平的提高,甘南高原农户的生活能源消费量显著下降,但它引起的生活能源消费量下降速度低于其自身的变化速度;此外,家庭规模扩大、收入提高将使农户的生活能源消费量增加;(2)生计方式对农户能源消费模式选择的影响远高于其他因素,随着非农化水平的提高,农户选择以商品性能源为主消费模式的概率将增大,收入增加、受教育程度提高及商品性能源的可得性改善亦会如此,但生物质能源的可得性增强会降低农户选择以商品性能源为主消费模式的概率。最后,提出了优化农户生活能源消费模式的建议。

甘南高原; 农户; 生计方式; 生活能源消费模式

能源与环境问题是当前全球最为关注的热点问题,二者紧密地交织在一起,尤其在生态脆弱的贫困地区,贫困农户拥有的生计资产匮乏,致使其缺乏开发替代资源的能力,只能依赖免费的能源资源(如草皮、畜粪、薪柴、秸秆等),这在很大程度上加剧了水土流失、土壤侵蚀、森林植被破坏,成为生态脆弱区生态退化的最主要和最直接因素[1- 3]。当前,急需辨明影响生态脆弱区农户生活能源消费行为的关键因素,从根本上解决农村能源问题以及由此引致的生态环境问题。

农户作为农村地区最主要的经济活动主体与最基本的决策单位,所采取的生计策略决定着其对自然资源的利用方式与利用效率,生计方式变化作为农户响应人地关系变化的最佳选择,必然会对农户的能源消费决策产生重要影响[4],从而对农村能源与环境问题带来新的挑战。但目前,国外研究主要关注农村能源消费模式变化[5- 6]、农村能源管理[7]、农村能源需求及其对农户生计与区域发展的影响[8]等问题,国内研究则集中在农村生活能源消费及其影响因素[9- 11]、农村生活用能的碳排放及环境影响[3,12- 13]、农村能源开发与利用[14]、农村生活用能的区域分异[15]等方面,而对乡村发展转型中农户能源消费模式演变缺乏关注,尤其较少关注生计方式转变对农户能源消费模式的影响。

地处青藏高原东缘的甘南高原是一个典型的生态脆弱区,承担着重要的生态服务功能,长期以来以畜粪、薪柴等传统生物质能源为主的农村能源消费模式已对该区的森林和草地造成严重破坏[3],致使生态服务功能锐减。近年来,甘南高原农户的生计方式逐渐由传统农业向兼业化、非农化转变,生计方式变化是否引发了农户生活能源消费模式的变动是一个值得关注的问题。本研究以甘南高原为例,基于农户调查资料,分析生计方式对农户生活能源消费模式的影响,探求生计方式变迁过程中农户的生活能源消费模式演变规律,旨在为解决高寒生态脆弱区的能源问题以及由此引致的生态环境问题、促进农户生计可持续与区域可持续发展提供借鉴和参考。

1 研究区概况

甘南高原地处青藏高原东缘,植被以高寒草甸、灌丛和山地森林为主,拥有亚高山草甸2.72×106hm2,素有“羌中畜牧甲天下”之称。黄河干流在该区玛曲县境内的流程达433.3 km,年净增水量108.1×108m3,占黄河源区总径流量的58.7%;黄河一级支流洮河、大夏河的多年平均径流量分别达到36.1×108m3、4.5×108m3,这三条河流及其大小支流在甘南高原的流域面积达3.057×104km2,产水模数达21.5×104m3/km2,多年平均补给黄河水资源量65.9×108m3,从而使该区不仅成为黄河上游最重要的水源补给区,而且成为青藏高原“中华水塔”的重要水源涵养区,其蓄水、补水功能对整个黄河流域水资源调节起到关键作用。2007年12月,国家投资44.51亿元,启动了甘南黄河重要水源补给生态功能区的生态保护与建设项目,实施生态保护与修复、农牧民生产生活基础设施建设和生态保护支撑体系等3大类建设项目,以恢复与提高该区的生态服务功能,为黄河中下游、乃至整个北方地区提供生态安全屏障。

甘南高原内部分异明显,东南部为岷迭山地区,气候比较温和,年均温为0—14 ℃,山地普遍发育森林和天然草地,农作物一年两熟或两年三熟;东北部为山原区,年平均气温3—7 ℃,以耐寒性强的农作物为主,一年一熟,草场多为草原化草甸、亚高山草甸;西部为碌玛夏高原盆地区,海拔2800 m以上,年均温低于3 ℃,植被以亚高山草甸、亚高山灌丛草甸为主。甘南高原人口分布稀疏,人口密度为17.92 人/km2,玛曲、碌曲仅为4.40 人/km2、6.83 人/km2,以藏族人口为主,其中纯牧区藏族人口超过90%,半农半牧区藏族人口达74.68%,农区藏族人口达24.20%;纯牧区农户主要从事畜牧业,牧业从业人员占乡村从业人员的63.07%,牧业收入占农户收入的64.06%,玛曲县该比例更高达100%;农区与半农半牧区农户主要从事种植业,种植业从业人员分别占乡村从业人员的56.34%、58.44%,种植业收入分别占其年收入的50.15%、42.89%,工资性收入分别占23.53%、28.91%,畜牧业收入仅分别占10.20%、8.44%。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

采用参与性农户评估方法(PRA)进行农户调查以获取相关数据。2011年7月—8月,课题组采用分层随机抽样法进行入户调查。由于甘南高原地域辽阔、农户居住分散,访谈难度较大,因此仅在纯牧区抽取3个乡、半农半牧区抽取2个乡、农区抽取2个乡,每个乡选择1个村,每村抽取20—40 户农户,共调查230 户农户,删除信息不全的问卷,收回有效问卷217份,其中,纯牧区78份、半农半牧区60份、农区79份。调查过程中,为了确保信息准确,聘请了6名藏族大学生作为语言翻译。虽然本次调查样本较少,但由于甘南高原纯牧区、半农半牧区、农区农户的生计方式及生活能源消费情况具有较高的相似性,因此能较好地反映甘南高原农户的普遍情况。

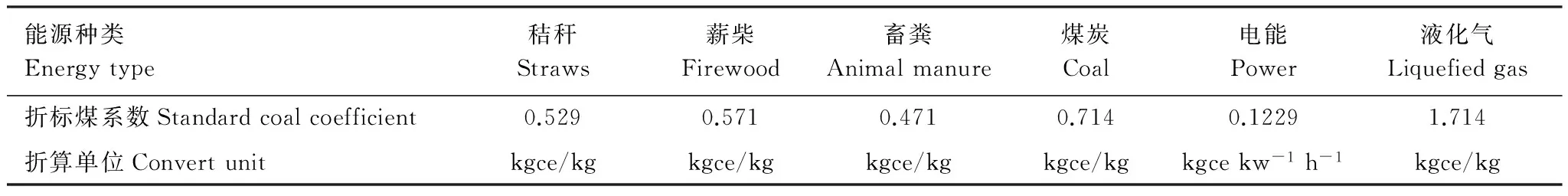

调查内容包括:(1)农户的家庭特征,包括家庭规模及劳动力数量、户主及劳动力受教育程度、性别结构、家庭收入及收入来源等;(2)农户的生计方式,包括家庭劳动力的投入方向及所从事的具体生计活动;(3)生活能源的可获取性,包括农户拥有的耕地面积、薪柴林面积及牲畜数量、所在村到县城的距离;(4)生活能源的消费量,包括薪柴、秸秆、畜粪的家庭年消费量,煤炭、电力的年使用量及费用。参照《综合能耗计算通则(GB/T 2589—2008)》中的“各种能源折标准煤参考系数”将农户的生活能源消费量折算成标煤消耗量(表1)。

表1 农户的主要生活能源折算标准煤系数Table 1 Standard coal coefficient of the main peasant household energy

2.2 农户生计类型划分

根据甘南藏族自治州农村住户调查年报及课题组入户调查资料,将甘南高原农户家庭劳动力从事的生计活动分为畜牧、种植、采集、外出打工、运输、经商、手工业、企事业单位任职等,其中畜牧、种植、采集属于农业活动,其余为非农活动。按照非农化程度及农户生计多样化的差异,综合已有农户类型划分的研究成果[16],以家庭劳动力的投入方向(有无劳动力从事非农活动)为标准,将农户生计类型划分为纯农户、兼业户、非农户。其中,纯农户的全部劳动力均从事农业;兼业户的部分劳动力从事农业、部分从事非农业;非农户的全部劳动力均从事非农活动。

2.3 生计方式对农户生活能源消费模式影响的分析方法

2.3.1 变量选择

作为一个理性的决策者,农户通常会基于多种因素对选择哪种或哪几种能源消费组合以及消费多少能源等问题做出理性决策。已有研究显示,农户的生活能源消费决策受能源可获取性[10- 11]、收入及能源价格[12,17- 18]、农户家庭特征[19- 21]等因素的影响。

为了进一步考察生计方式对农户生活能源消费模式的影响,本研究以非农化水平(从事非农生产的劳动力占家庭总劳动力的比重)作为测度生计方式的指标,将其与能源的可获取性、家庭收入、家庭规模、劳动力受教育程度同时引入分析模型。其中,薪柴、秸秆、畜粪获取主要来自薪柴林、农作物及养殖的牲畜,故以人均薪柴林面积、人均耕地面积、人均牲畜数量表示薪柴、秸秆、畜粪的可获取性;调查村村委会所在地均已通电,故不考察电力的可获取性;农户能否获得煤炭主要取决于当地交通发展水平,交通越便利农户越容易获得煤炭,故采用调查区距县城的距离表示煤炭的可获取性。劳动力受教育程度用受教育指数(文盲=1、小学=2、初中=3、高中=4、大学及以上=5)来表征,并引入地区虚拟变量(是否纯牧区,是=1,否=0;是否农区,是=1,否=0)。

2.3.2 模型设计

(1)生计方式对农户生活能源消费量影响的分析模型

本研究采用STIRPAT随机回归模型分析生计方式对生活能源消费量的作用。将农户的生计方式与能源可获取性、农户收入、农户家庭特征等引入STIRPAT随机回归模型。STIRPAT模型的通用形式如下[22]:

I=aPbAcTde

(1)

式中,a为该模型的常数项;b,c,d为P、A和T的指数项;e为误差项,I为农户的生活能源消费量,P、A、T分别为家庭特征、收入、能源可获取性。该模型容许增加社会或其他控制因素来分析它们对生活能源消费量的影响,但是增加的变量要与式(2)指定的乘法形式具有概念上的一致性。

为了衡量各因素对生活能源消费量的作用大小,可将式(1)转换成对数形式:

(2)

式中,a、e为方程(2)中a和e的对数,b,c表示其它的影响因素维持不变时,驱动因素(P或A)变化1%所引起的生活能源消费量变化百分比。

(2)生计方式对农户生活能源消费模式选择的影响分析模型

本研究采用二元logistic模型分析生计方式对农户能源消费模式选择的影响,并利用最大似然估计法对其回归参数进行估计。将农户的生活能源消费模式设置为0—1型因变量yi,其中,以生物质能源为主(生物质能源消费比重大于55%)的消费模式设定为yi=0,表示农户选择低级能源消费模式,以煤炭、电力等商品性能源为主(商品性能源消费比重大于55%)的消费模式设定为yi=1,表示农户选择高级能源消费模式;假定xi是自变量,Pi是yi事件发生的概率,相应的回归模型如下:

Pi=exp(β0+β1xi1+…+βmxim)/(1+exp(β0+β1xi1+…+βmxim))

(3)

式中,β0为常数,β1,β2,…,βm为回归系数,表示诸因素xim对Pi的贡献量。回归系数为正值,表示解释变量每增加一个单位值,发生比会相应增加;相反,回归系数为负值,则表示解释变量每增加一个单位值,发生比会相应减少。

3 结果分析

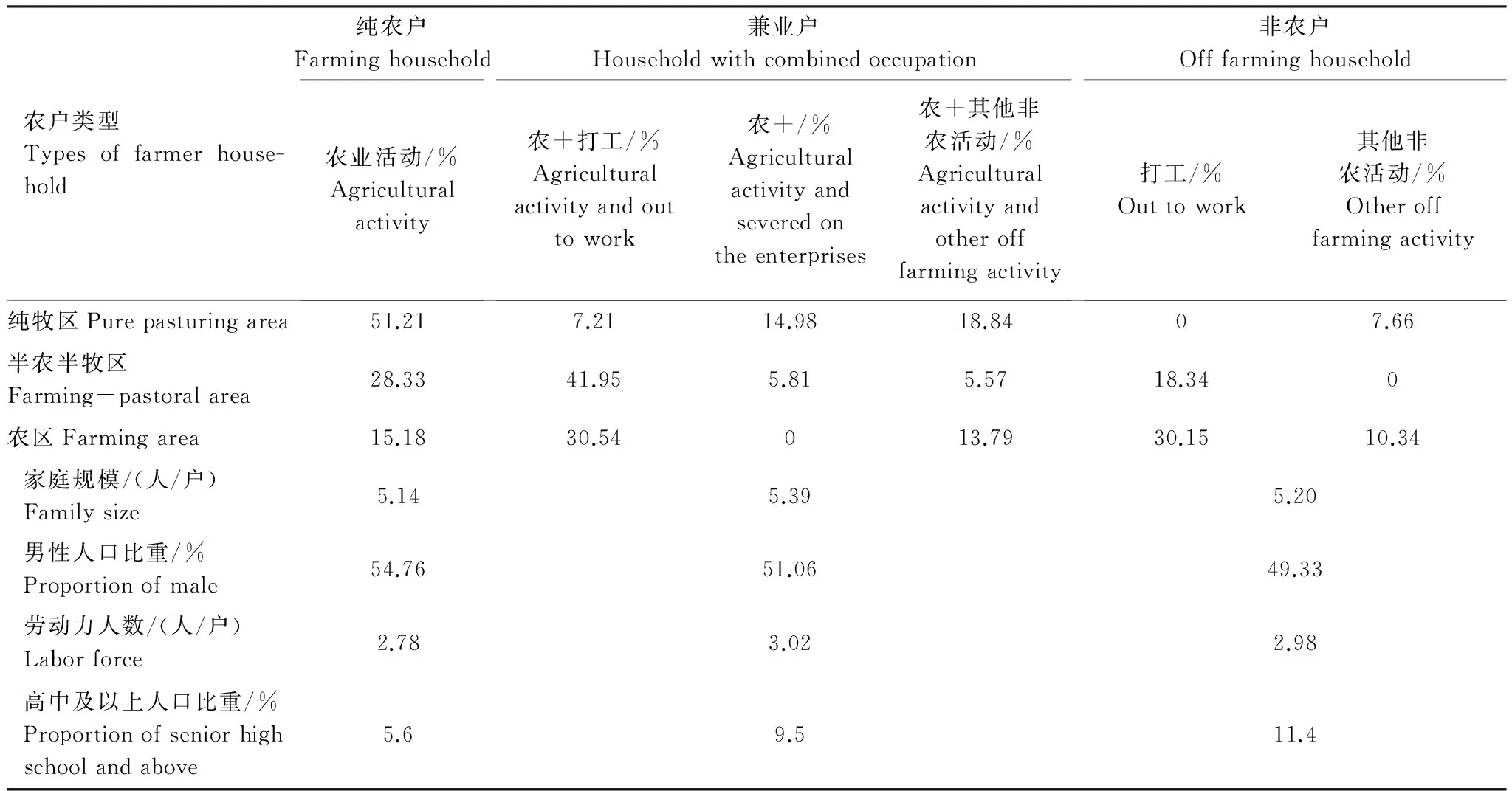

3.1 不同生计类型农户的特征

甘南高原纯牧区、半农半牧区、农区的纯农户比重依次下降,分别为52.21%、28.33%、15.18%,而非农户比重依次提高,分别为7.66%、18.34%、40.49%。不同生计类型农户的家庭规模、性别结构、劳动力数量及受教育程度等方面存在差异,纯农户家庭规模小,平均为5.14人/户,男性人口比重高,达54.76%,劳动力数量较少,为2.78人/户,家庭成员受教育程度低,高中及以上文化程度的仅占5.6%;而兼业户和非农户家庭规模较大,分别为5.39、5.2人/户,男性人口比重低,分别为51.06%、49.33%,家庭成员受教育程度高,高中及以上文化程度的分别占9.5%、11.4%,劳动力数量较多,分别为3.02、2.98人/户(表2)。

甘南高原不同生计类型农户的农业活动安排、非农活动引入及其组合也存在较大差异(表2)。纯农户主要以种植、放牧/养殖、采集等活动为主,其中,纯牧区纯农户中75%的从事放牧活动、25%的从事放牧与采集活动,半农半牧区纯农户中52.94%的从事种植与养殖、35.29%的从事种植、养殖与采集,农区纯农户中66.67%的从事种植与采集,25%从事种植、采集与养殖;兼业户引入非农活动与农业活动组合,但所从事的非农活动以外出打工为主,有家庭成员外出打工的兼业户、非农户分别占各类农户的55.56%、71.43%,其中,纯牧区有家庭成员外出打工的兼业户占该区兼业户的18.75%、半农半牧区、农区该比例分别高达78.13%、68.57%;半农半牧区非农户均有家庭成员外出打工,农区有家庭成员外出打工的非农户占该区非农户的68.57%。

表2 甘南高原不同生计类型农户的特征Table 2 The characteristic of the peasant household in Ganan plateau

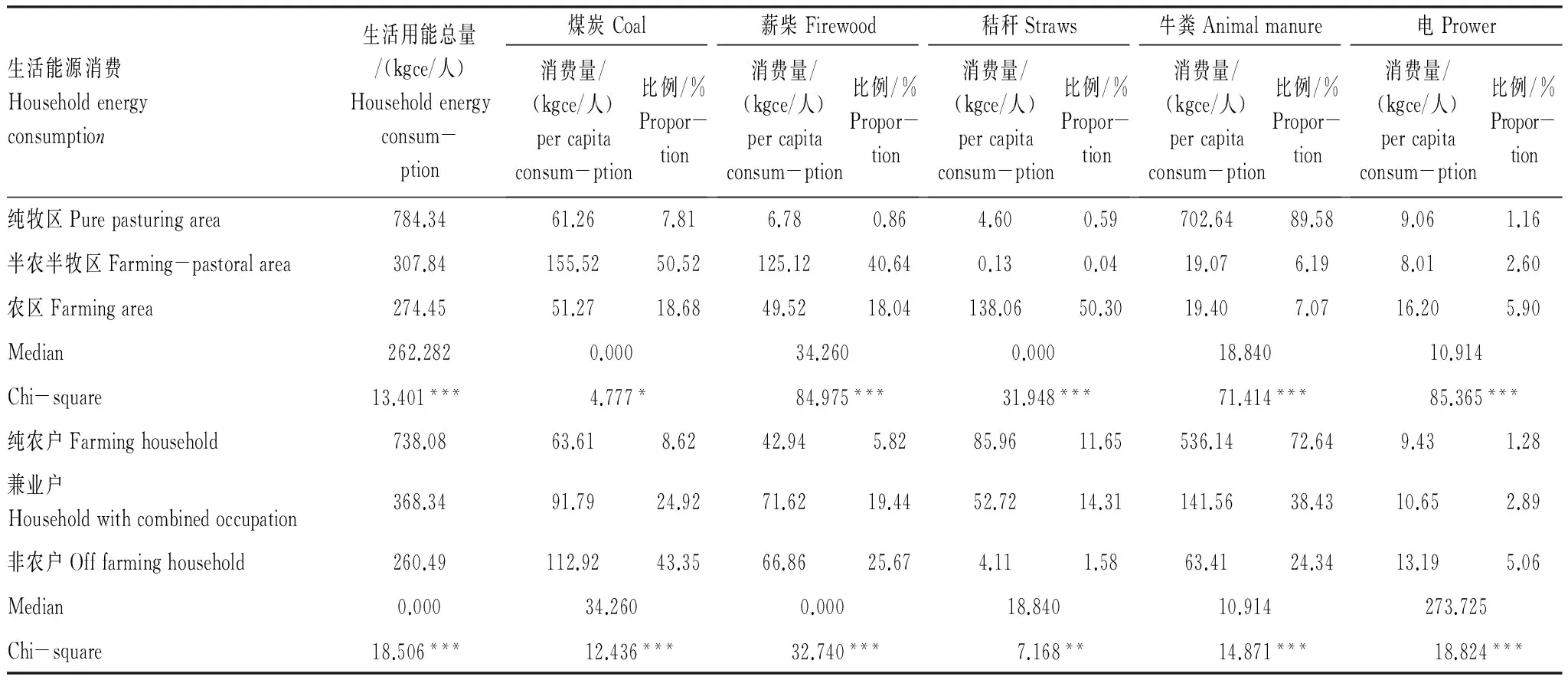

3.2 不同生计类型农户的生活能源消费量

甘南高原纯牧区、半农半牧区、农区农户的生活能源消费量依次降低(表3),纯牧区农户人均生活能源消费量最高,达779.87 kgce,分别相当于半农半牧区、农区农户的2.50、2.84倍,这主要由于纯牧区海拔高,气候寒冷,取暖时间长,对有效能的需求大,加之该区农户以生物质能源使用为主,而生物质能源利用的转换效率较低,故人均用能多。

对甘南高原纯农户、兼业户、非农户的生活能源消费量进行多独立样本Median检验,发现生活能源消费总量及各类生活能源消费量均在0.05水平上显著,说明甘南高原不同生计类型农户的生活能源消费存在显著差异。进一步分析发现,纯农户、兼业户、非农户的生活能源消费量依次降低,纯农户人均生活能源消费量最高,达738.08 kgce,为兼业户、非农户的2.01、2.83倍。其中,纯农户、兼业户、非农户的生物质能源消费量依次降低,纯农户的人均生物质能源消费量高达665.04 kgce,而兼业户、纯农户仅分别为265.90、134.38 kgce;但与之相反,纯农户、兼业户、非农户的商品性能源消费量依次增加,纯农户的人均商品性能源消费量仅为73.04 kgce,而兼业户、非农户分别为102.44、126.11 kgce(表3)。这说明,随着非农化水平的提高,农户的生活能源消费量逐渐下降,但商品性能源消费量逐渐增加,生活能源消费量的下降主要是由生物质能源消费量下降引起的。

对非农化水平与农户生活能源消费量进行相关分析,发现:非农化水平与人均生活能源消费量、人均商品性能源消费量、人均生物质能消费量均在0.05水平显著相关,其中,非农化水平与人均生活能源消费量、人均生物质能消费量呈显著负相关,相关系数分别为-0.283、-0.257;而非农化水平与人均商品性能源消费量呈显著正相关,相关系数为0.243。这进一步说明,提高非农化水平有助于降低农户生活能源消费量,但也会增加商品性能源消费量。

表3 甘南高原不同生计类型农户的生活能源消费Table 3 Household energy consumption of the different livelihood′s peasant household in Gannan plateau

*显著性水平为0.1,**显著性水平为0.05,***显著性水平为0.01

3.3 不同生计类型农户的生活能源消费结构

甘南高原纯牧区农户的生活能源主要依赖于牛粪,牛粪占生活能源消费量的90.10%;半农半牧区农户以煤炭、薪柴为主,分别占生活能源消费量的49.80%、40.06%;农区农户主要依赖于秸秆、煤炭与薪柴,分别占生活能源消费量的50.30%、18.68%、18.04%(表3)。这主要与不同区域的资源禀赋、生产方式等有关[23],纯牧区以畜牧业为主,畜粪资源丰富,而农区以种植业为主,秸秆充足,故家庭生活能源消费分别以畜粪和秸秆为主。

甘南高原不同生计类型农户的生活能源消费结构也存在显著差别,纯农户、兼业户、非农户的商品性能源消费比重逐渐增加,非农户该比重达48.41%,而兼业户、纯农户分别为27.81%、9.9%;与之相反,生物质能源消费比重逐渐降低,纯农户该比重高达90.11%,而兼业户、非农户的该比例分别为72.18%、51.59%。其中,纯农户的生活能源以牛粪为主,占生活能源消费量的72.64%,秸秆次之,占11.65%;兼业户的生活能源以牛粪、煤炭、薪柴为主,分别占生活能源消费量的38.43%、24.92%、19.44%;非农户的生活能源则以煤炭为主,占生活能源消费量的43.35%(表3)。对非农化水平与生物质能源消费比重、商品性能源消费比重进行相关分析,发现:非农化水平与生物质能源消费比重、商品性能源消费比重均在0.01水平上显著相关,其中,非农化水平与生物质能源消费比重呈负相关,相关系数为-0.403;而非农化水平与商品性能源消费比重呈正相关,相关系数为0.424。这说明,随着非农化水平的提高,农户的生活能源消费模式逐渐由以生物质能源为主的低级消费模式向以商品性能源为主的高级消费模式转变。

3.4 生计方式对农户生活能源消费量的影响

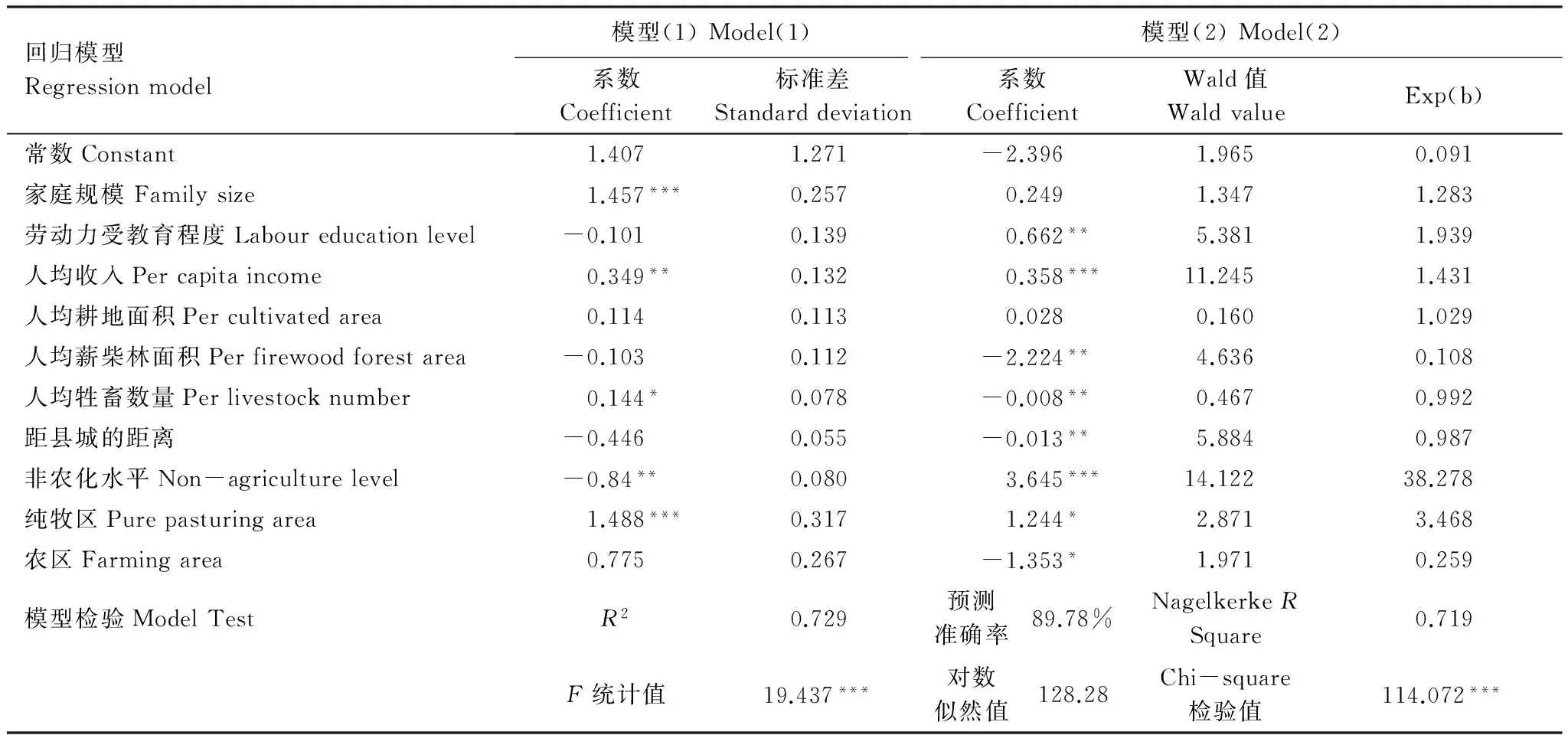

将农户的生活能源消费量作为因变量,将农户的非农化水平及其家庭规模、劳动力受教育程度、人均收入、人均耕地面积、人均薪柴林面积、人均拥有的牲畜数量、距县城的距离、地区属性等作为自变量引入STIRPAT模型分析生计方式对农户生活能源消费量的影响(表4中的模型(1))。利用最小二乘法拟合生计方式与农户生活能源消费量的关系,模型(1)的拟合优度达到0.729,F统计量为19.437,在0.001水平上显著,说明方程拟合较好,上述变量能解释农户生活能源消费量的72.9%。

结果显示,非农化水平与农户的生活能源消费量在0.05水平上呈显著负相关,说明随着非农化水平的提高,农户的生活能源消费量将显著下降,但是非农化水平的非标准化系数小于0大于-1,说明非农化水平提高引起的生活能源消费量减少速度低于非农化水平自身的变化速度;家庭规模、人均收入、人均牲畜拥有量分别在0.001、0.05、0.1水平上与农户的生活能源消费量呈显著正相关,说明家庭规模扩大、收入提高、生物质能源获得性增强均会在一定程度上提高生活能源消费量。但是,家庭规模的非标准化系数大于1,为1.457,而人均收入、人均牲畜拥有量的非标准化系数均大于0小于1,分别为0.349、0.144,说明扩大家庭规模引起的生活能源消费量增加速度高于家庭规模自身的变化速度,而提高农户收入、扩大牲畜养殖规模引起的生活能源消费量增加速度低于它们自身的变化速度。

地区属性与农户的生活能源消费量显著相关,说明区域特性对生活能源消费的影响显著;人均耕地面积虽与农户的生活能源消费量呈正相关,距县城的距离、人均薪柴林面积虽与农户的生活能源消费量呈负相关,但均在统计上不显著,说明秸秆、薪柴及煤炭的可获取性对农户生活能源消费量的影响不显著;劳动力受教育程度也与农户生活能源消费量呈负相关,但在统计上也不显著。

表 4 甘南高原农户的生计方式对其生活能源消费模式的影响Table 4 The estimated results of livelihood strategy impacts on the farmer′s household energy consumption pattern in Gannan Plateau

*显著性水平为0.1,**显著性水平为0.05,***显著性水平为0.01,括号内为标准差

3.5 生计方式对农户生活能源消费模式选择的影响

将非农化水平与家庭规模、劳动力受教育程度、人均收入、人均耕地面积、人均薪柴林面积、人均拥有的牲畜数量、距县城的距离以及地区虚拟变量等引入二项logistic模型分析生计方式对农户生活能源消费模式选择的影响 (表4中的模型(2))。模型(2)的卡方检验值为70.492,显著性水平为0.000(<0.0501),预测准确率为89.78%,Nagelkerke R-Square为0.719,说明上述变量可解释71.9%的农户生活能源消费模式选择。

结果显示,非农化水平、人均收入、劳动力受教育程度、人均牲畜拥有量、人均薪柴林面积、到县城的距离、地区属性等对农户的生活能源消费模式选择具有显著影响,分别在0.01、0.05、0.1水平上显著,说明农户非农化水平、家庭收入与劳动力受教育程度、能源的可获取性均影响着农户的生活能源消费模式选择。其中,非农化水平对农户生活能源消费模式选择的影响最大,其wald统计量高达14.122;其次为人均收入,其wald统计量分别为11.245;再次为到县城的距离与劳动力受教育程度,其wald统计量分别为5.884、5.381;人均牲畜拥有量与人均林地面积的wald统计量仅分别为0.992、0.108。

非农化水平、人均收入、劳动力受教育程度的回归系数均为正值,说明随着非农化水平、人均收入、劳动力受教育程度的提高,农户选择以商品性能源为主消费模式的概率增大。其中,非农化水平每提高1个单位,农户转为商品性能源为主消费模式的概率将增加38.278倍;人均收入、劳动力受教育程度每提高1个单位,农户转为商品性能源为主消费模式的概率将分别增加1.431倍、1.939倍;而人均牲畜拥有量、人均薪柴林面积、到县城距离的回归系数均为负值,说明随着生物质能源可获取性的增强、商品性能源可获取性的降低,农户选择商品性能源为主消费模式的概率降低。其中,人均牲畜拥有量、人均林地面积每增加1个单位,农户转为商品性能源为主消费模式的概率将降低0.992倍、0.108倍;到县城的距离每增加1个单位,农户转为商品性能源为主消费模式的概率将降低0.987倍。

4 讨论与结论

4.1 讨论

4.1.1 非农化水平对农户生活能源消费的影响

研究结果显示,随着非农化水平的提高,农户的生活能源消费量逐渐降低;同时,由传统生物质能源为主的低级消费模式向以商品性能源为主的高级消费模式转变。这主要因为,生计非农化导致农户自产的生物质能源数量(如,牛粪、秸秆)降低,同时,非农就业导致参与生物质能源采集活动的劳动力数量减少,采集生物质能源的机会成本(如,砍伐薪柴)增大[23],而且从事外出打工和做生意等非农活动能够提高农户收入水平,使其有能力购买煤炭等商品性能源,故而农户转向以商品性能源为主的消费模式,且商品性能源利用的转换效率高,故农户的生活能源消费量降低;此外,随着甘南高原生态移民、牧民定居工程的实施,原先分散居住的农户集中到交通方便的乡镇或县城周围居住,一方面促使了非农化水平提高,另一方面使商品性能源的可获取性增强,这也促使了农户生活能源消费模式的转变。席建超等[4]在对六盘山农户的生活能源消费模式研究中也指出,生产方式的转变是驱动农户家庭能源消费模式改变的根本原因。可见,提高非农化水平是促进农户生活能源消费模式转型的有效途径。

4.1.2 家庭特征对农户生活能源消费的影响

研究发现,随着家庭规模的增加,农户的生活能源消费量将增加,这主要是因为家庭规模增加,扩大了衣、食、住、行等方面的能源需求,从而使家庭生活能源消费量增大。可见,控制家庭规模是减少家庭生活能源消费量的关键举措。结果也显示,随着收入的增加,农户的生活能源消费量增加。周曙东等[24]也指出,收入增加虽会减少传统非商品能源的使用,但会增加商品性能源消费量,且商品性能源的消费收入弹性高于传统非商品能源,致使农户的能源消费量随着收入的增加而增加。这一方面与高收入家庭拥有较多的高能耗耐用消费品有关,另一方面可能与高收入家庭的过度消费和炫耀性消费倾向有关,因此,在促进农户生活能源消费模式转型的同时,需要及时制止过度消费和炫耀性消费。

研究也发现,随着收入水平与劳动力受教育程度的提高,农户的生活能源消费模式由以生物质能源为主的低级消费模式转向以商品性能源为主的高级消费模式。这与Omar R 等人提出的“能源阶梯”的概念框架[17]一致。这主要因为,农户收入水平及受教育程度越高,对能源的舒适性、便利性、卫生性的要求也越高,因此,中高收入与中高文化程度的农户更多地使用电力等“舒适型”能源;而低收入与低文化程度的农户受支付能力、消费观念等的约束,降低了对舒适性、便利性与卫生性的需求,转而关注用能的经济性,因此更多地使用薪柴、秸秆、牛粪等“经济型”能源。这种能源消费的“阶梯”特征为降低农户对生物质能源的过度依赖、减缓生态环境压力提供了很大的空间。

4.1.3 能源可获取性对农户生活能源消费的影响

能源获得的难易程度是影响农户能源消费的重要因素,而地形、资源禀赋、交通与电网等能源运输条件都影响着能源的可获取性。研究结果也显示,各类能源的可获取性影响着甘南高原农户的生活能源消费模式选择,牲畜数量多、耕地及薪柴林面积大的农户,获取生物质能源相对容易,因而多选择以生物质能源为主的消费模式,尤其纯牧区的农户,由于居住分散,难以获取煤炭等商品性能源,因而以牛粪为主要生活能源;而交通便利,煤炭、电力等获取相对容易的农户则多选择以商品性能源为主的消费模式。刘静等[18]也指出,交通便利地区农户的能源消费结构主要从薪柴、秸秆、煤炭向液化气、电力等商品性便捷能源转换;而交通不便的地区,能源消费主要还是以薪柴、秸秆为主,但正慢慢向煤炭转化。梁育填等[11]也指出,薪柴和秸秆等非商品性能源受资源禀赋影响显著,而煤炭等商品性能源更多的是受市场距离影响。可见,改善商品性能源的可获取性是促进农户生活能源消费模式转型的首要措施。

4.2 结论与建议

生态脆弱区农户的能源消费行为已与生态环境退化紧密地结合在一起,当前急需辨明影响生态脆弱区农户生活能源消费行为的关键因素,为解决农村能源问题以及由此引致的生态环境问题提供对策措施。本文以甘南高原为研究区,分析了生计方式对农户生活能源消费模式的影响,发现:(1)生计方式对甘南高原农户的生活能源消费模式影响显著。随着非农化水平的提高,甘南高原农户的生活能源消费量显著下降,选择商品性能源为主消费模式的概率增大;(2) 家庭收入水平增加、教育程度提高、商品性能源可得性改善有助于甘南高原农户降低生物质能源的消费比例,增加商品性能源的消费比例,从而不断提升生活能源消费结构。

基于上述结论,为了更好地解决甘南高原农户的生活能源问题以及由此引发的生态环境问题,首先,应积极发展“牧家游”、藏族传统工艺品、藏族服饰及食品制作加工等非农产业,促进农户生计转型,拓宽农户收入渠道,提高农户的商品性能源消费能力;其次,应积极改善甘南高原的交通基础设施、扩大电网覆盖率,完善能源供应体系,加强煤炭和电价的价格监管,通过价格补贴和税收优惠等财政政策,降低农户使用商品性能源的成本,提高能源的可获得性,使农户有条件实现能源消费模式转型;同时,要降低薪柴、秸秆、牛粪等生物质能源的直接燃烧使用量,从技术上改变生物质能源的使用途径,加大对沼气、太阳能等新能源使用的政策扶持力度,健全新能源使用技术推广网络,切实做好新能源使用技术的示范与推广;第三,要控制甘南高原人口增长,建立多元化的教育培训体系,提高农户的受教育水平,增强农户的节能意识,改变农户的生活能源消费观念,加大沼气、太阳能等新型能源的使用比重,从而促进农户由低质能源为主的消费模式转变为电力、燃气、太阳能等高质能源为主的消费模式。

[1] 李国柱, 牛叔文, 杨振, 张馨. 陇中黄土丘陵地区农村生活能源消费的环境经济成本分析. 自然资源学报, 2008, 23(1): 15- 24.

[2] 吴燕红, 曹斌, 高芳, 夏建新. 滇西北农村生活能源使用现状及生物质能源开发利用研究——以兰坪县和香格里拉县为例. 自然资源学报, 2008, 23(5): 781- 798.

[3] Liu G, Lucas M, Shen L. Rural household energy consumption and its impacts on eco-environment in Tibet: Taking Taktse county as an example. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2008, 12(7): 1890- 1908.

[4] 席建超, 赵美风, 葛全胜. 乡村旅游诱导下农户能源消费模式的演变——基于六盘山生态旅游区的农户调查分析. 自然资源学报, 2011, 26 (6): 981- 991.

[5] Miad M D, Kabir R R M S, Koike M, Akther S, Shin M Y. Rural household energy consumption pattern in the disregarded villages of Bangladesh. Energy Policy, 2010, 38(2): 997- 1003.

[6] Joon V, Chandra A, Bhattachary M. Household energy consumption pattern and social-cultural dimensions associated with it: A case of rural Haryana, India. Biomass and Bioenergy, 2009, 33(11): 1509- 1512.

[7] Sayin C, Mencet M N, Ozkan B. Assessing of energy policies based on Turkish agriculture: Current status and some implication, Energy Policy, 2005, 33(18): 2361- 2373.

[8] Kangawa M, Nakata T. Analysis of the energy access improvement and its socio-economic impacts in rural areas of developing countries. Ecological Economics, 2007, 62(2): 319- 329.

[9] Zhou Z, Wu W, Wang X H, Chen Q, Wang Q. Analysis of changes in the structure of rural household energy consumption in northern China: A case study. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009, 13(1): 187- 193.

[10] 张妮妮, 徐卫军, 曹鹏宇. 影响农户生活能源消费的因素分析——基于9 省的微观数据. 中国人口科学, 2011, (3): 73- 82.

[11] 梁育填, 樊杰, 孙威, 韩晓旭, 盛科荣, 马海龙, 徐勇, 王传胜. 西南山区农村生活能源消费结构的影响因素分析——以云南省昭通市为例. 地理学报, 2012, 67(2): 221- 229.

[12] 杨振. 农户收入差异对生活用能及生态环境的影响——以江汉平原为例. 生态学报, 2011, 31(1): 239- 246.

[13] 杨玉含, 刘峰贵, 陈琼, 周强, 丛晓明, 刘佩. 2000- 2008年青海省居民生活能源消费与碳排放分析. 中国人口·资源与环境, 2011, (S1): 307- 310.

[14] 蔡亚庆, 仇焕广, 徐志刚. 中国各区域秸秆资源可能源化利用的潜力分析. 自然资源学报, 2011, 26(10): 1637- 1646.

[15] 吴文恒, 邬亚娇, 李同昇. 农村生活用能的区域分异——以关中临渭区为例. 自然资源学报, 2013, 28(9): 1594- 1604.

[16] 阎建忠, 吴莹莹, 张镱锂, 周绍斌. 青藏高原东部样带农牧民生计的多样化. 地理学报, 2010, 20(5): 221- 233.

[17] Omar R M, Barbara D S, Daniel M K. From linear fuel switching to multiple cooking strategies: a critique and alternative to the energy ladder model. World Development, 2000, 28(12): 2083- 2103.

[18] 刘静, 朱立志. 我国农户能源消费实证研究——基于河北、湖南、新疆农户的调查数据. 农业技术经济, 2011, (2): 35- 40.

[19] Tonooka Y, Liu J P, Kondou Y, Ning Y D, Fukasawa O. A survey on energy consumption in rural households in the fringes of Xi′an city. Energy and Buildings, 2006, 38(11): 1335- 1342.

[20] Chen L, Heerink N, van den Berg M. Energy consumption in rural China: A household model for three villages in Jiangxi Province. Ecological Economics 2006, 58(2): 407- 420.

[21] 娄博杰. 农户生活能源消费选择行为研究. 北京: 中国农业科学院, 2008: 42- 47.

[22] York R, Rosa E A, Dietz T. STIRPAT, IPAT and ImPACT: Analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. Ecological Economics, 2003, 46(3): 351- 365.

[23] Wang C C, Yang Y S, Zhang Y Q. Rural household livelihood change, fuelwood substitution, and hilly ecosystem restoration: Evidence from China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, 16(5): 2475- 2482.

[24] 周曙东, 崔奇峰, 王翠翠. 农牧区农村家庭能源消费数量结构及影响因素分析——以内蒙古为例. 资源科学, 2009, 31(4): 696- 702.

The impact of livelihood strategy on the farmer′s living energy consumption pattern: a case of Gannan Plateau

ZHAO Xueyan*

CollegeofGeographyandEnvironmentScience,North-westNormalUniversity,Lanzhou730070,China

Energy and environmental problem have been the focused issues at present. Being short of livelihood capital, no-commercial energy like firewood and animal manure is the basic livelihood asset on which the rural households rely in poverty-stricken and eco-frangible region. However, unreasonable energy utilization behavior is the most important and direct factor to increase ecological degradation in the eco-fragile area, such as over-harvesting firewood. Now we are in need to discern the impact of key factors on the farmer′s energy utilization behavior in order to find the measures to solve the rural energy and environment problems. As the major economic active agent and the most basic decision-making unit, the farmer′s livelihood strategies will decide their utilization pattern and efficiency of nature resource. Obviously, the livelihood strategy transition would have far-reaching impact on the pattern of rural household energy consumption, that will bring the new challenge to the energy and environment problem in the rural area. Therefore, we should pay close attention to the impact of livelihood strategy transition on the farmer′s energy consumption pattern. We investigate the rural energy consumption characteristics by 217 questionnaires in Ganan plateau. The farmers are divided into three types: the farmer household, the household with combined occupation and the off farming household. Based on the survey data, we use STRIPAT model to analyze the impact of livelihood strategy on the farmer′s living energy consumption, and use binary logistic model to analyze the impact of livelihood strategy on the farmer′s living energy consumption pattern selection. The results show: (1) With the non-agricultural level improving, the farmer′s household energy consumption in Gannan plateau will decline. Among these types of farmers, the energy consumption of the farmer household is 738.08 kgce, but that of the household with combined occupation and the off farming household is 368.34 kgce and 260.49 kgce respectively. Furthermore, following the non-agricultural level increasing, the proportion of biomass energy consumption will reduce, but that of commercial energy consumption proportion will increase. Among these types of farmers, the proportion of biomass energy consumption of the farmer household is 90.11%, but that of the household with combined occupation and the off farming household is 72.18% and 51.59% respectively. However, with household scale expanding, income and per livestock number increasing, the farmer′s household energy consumption in Gannan plateau will increase; (2) Non-agricultural level is the most important factor of influencing the living energy consumption pattern, its wald statistics is 14.122. With non-agricultural level improving, the probability of selecting the commodity-energy-based consumption pattern will increase. Moreover, with the farmer′s income increasing, education level rising and availability of commodity energy improving, the probability of selecting the commodity-energy-based consumption pattern will increase. However, with availability of biomass energy improving, the probability of selecting the commodity-energy-based consumption pattern will decline. Finally, we provide the measures of optimizing the farmer′s living energy consumption pattern, which include developing the non-agricultural industry to promote the farmer′s livelihood transition and improve the farmer′s consumption ability of commodity energy, improving the infrastructure or perfect energy supply system to reduce the utilization cost of commodity energy, enhancing the farmer′ s energy-saving awareness and changing the farmers′ living energy consumption idea, and so forth.

Gannan Plateau; the farmer; livelihood strategy; the farmer′s living energy consumption pattern

国家自然科学基金项目(41361106); 教育部新世纪优秀人才支持计划(NECT- 11- 0910); 甘肃省高校基本科研业务费项目

2013- 10- 14;

日期:2014- 07- 14

10.5846/stxb201310142469

*通讯作者Corresponding author.E-mail: xbzhaoxy@163. com

赵雪雁.生计方式对农户生活能源消费模式的影响——以甘南高原为例.生态学报,2015,35(5):1610- 1619.

Zhao X Y.The impact of livelihood strategy on the farmer′s living energy consumption pattern: a case of Gannan Plateau.Acta Ecologica Sinica,2015,35(5):1610- 1619.