《塔克拉玛干之魂》的当代美学意义

2015-03-11聂川

聂 川

《塔克拉玛干之魂》的当代美学意义

聂 川

在中国画坛,刘选让的中国画巨作《塔克拉玛干之魂》赫然走进了观众的视野。只要目睹过这幅作品的人,无不感叹:“震撼,太震撼了!” “震撼”是一种“动心”的表达,是一种“灵魂洗礼”后心情振奋的愉悦。

根据世界非物质文化遗产十二木卡姆题材,刘选让创作了《塔克拉玛干之魂》。它融合了中西文化中的一些元素,具有当代艺术观念和中国绘画表现探索精神。画面整体的冷土黄色调,给观众构成了一个古老混沌,穿越时空的意象视觉空间。

作品上方最明亮的远景城堡似沙漠中的海市蜃楼的天际线,土黄色的基调和隐约可辨的古城堡轮廓,给观众“神秘而古老的西域故事”的基本审美判断和预期。横亘在天地之间的那群人和画面里的胡杨木,以及狂沙飞舞的环境特征,将观众的视觉注意收拢。如歌如诉,如醉如痴的十二木卡姆艺人的整体关系,典型的手鼓和人物形象,夸张的人物造型、肢体语言和面部表情,明确的表现了“新疆故事”的审美界定。《塔克拉玛干之魂》的主体十二木卡姆艺人扭曲的面孔,喷张的气息和如注的汗水,都淋漓尽致地展现在了观众面前。此时,创作者精心设计和刻画的细节,将观众的视觉注意和审美兴趣不断推高,使观众在惊奇、错愕与恍惚间达到了审美的高潮。

这个观瞻过程,观众没有一丝的视觉含糊,没有一瞬的心灵茫然。有些观众在作品面前长时间驻足,有的观众甚至干脆坐下来审视作品。作品强调的塔克拉玛干浩瀚狂野,凶险诡秘的自然特性,与维吾尔族人民战天斗地,艰苦卓绝,前赴后继,不离不弃的人文精神,共同铸就的塔克拉玛干的魂,值如天际那一线钱塘潮水,奔涌而来,怎不能如雷贯耳,怎不能震撼其间呢? 使《塔克拉玛干之魂》达到如此的艺术效果,笔者认为有以下三个方面。

一、《塔克拉玛干之魂》对中国画写意基本理念的再认识

在西方绘画理念没有进入中国以前,中国人物画有追求“形似”的心,却没有追求“形似”的科学方法,这是中国科学、文化方法论决定的。当西方的科学方法与中国的笔墨结合以后,却发现“形似”的科学性,严重地桎梏了创作者自由自在的灵魂;挑战了中国人意象追求的高尚情怀,以及对笔墨意趣品咂玩味的雅趣。归根到底,中国人物画的发展和探索,是一个对表现对象的“意象”认同问题。

中国传统文化“天人合一”的文化观,是农耕文化背景下形成的世界观和方法论。无论面对怎样的生态变化,这个基因密码都会呈现出从量变到质变的发展规律,《塔克拉玛干之魂》是这个重要节点的代表性作品。

笔者认为 “意象”不是建立在心理学基础和生活经历之上的想像或联想,而是经过中国传统文化熏陶与现实生活体验之后的精神追求的景象性的表达。换句话说,中国画的“意象”概念是个路标,只是具有指向性,与“具象”,“抽象”形成相互区别的概念。通过“意象”概念的引领,进入到“境界”才是中国文化追求的本意。

在当下的中国画坛,对写意有一种狭隘,甚至可以说是偏颇的理解,认为写意是一种中国画的表现技法,例如,“大写意花鸟”,“大写意人物”,“兼工带写”等等,尤其是当“大写意人物”和“工笔人物”、“兼工带写”等概念相提并论的时候,就更容易认定“写意”是一种表现技法。

“写意”是中国画的基本理念,其基本意思是通过笔墨对物象、空间和主观的概括,实现简约而主客观融合的视觉表达。它可以是“水墨大写意”的,也可以是“工笔”的,甚至可以是视觉感官上“写实”的。从绘画技法的写意表现,到不拘泥于技法而追求写意精神的解放,是中国画家从理念到技法成熟的一个根本标志。

《塔克拉玛干之魂》强调独立的文化思考和独特的艺术表达方式;强调生态环境与人的相互适应和相互塑造基本关系。《塔克拉玛干之魂》的写意,可以理解为是情感的高度认同;是一方水土人文精神形成、发展与存在的高度概括和艺术表达。这种表达不依托于十二木卡姆套曲音乐、舞蹈和说唱的具体演奏内容;不设置具体的演奏场所;不考虑演奏艺术家演奏位置和数量的规定性。强调十二木卡姆艺术形式是生活于斯的人民与环境精神纽带的实质。

从画面上看,严酷的自然生态环境,俨然成了磨砺维吾尔族人民的精神道场。将极端的演奏状态和典型的、宏大的十二木卡姆艺术形式的生成背景,与新疆维吾尔族人民历代生活的生存背景,组合成的画面恢宏而单纯;情绪饱满而情感表达充分细腻;绘画语言新颖而充分利用优秀的传统文化成果,以及当代先进科学技术为视觉表现提供的最新表达方式,构成了一个完整的视觉表达体系。这是叙事方式,主观表达,画面表现的超级大写意。

1,空间的写意表现。在中国画里,空间不是一个“科学”的概念,其基本作用类似于“背景”或“平台”,所以,《塔克拉玛干之魂》表面看没有了中国画的留白,实际上画面中除了人物以外的所有景物不是为空间服务的,而是为时间服务的,是为主体品格服务的。《塔克拉玛干之魂》的空间意象表达,采用了类似中国戏剧舞台表现和道具运用模式。强调背景对主题的整体和宏观意义。强调典型道具对空间和时间的支撑作用,对主题的指向作用,只强调因果两端的对应关系,忽略或夸张中间的演变或推理过程。这样的空间处理方式,既不同于西方绘画,强调空间的科学维度,引领观众进入到主题故事特定空间的审美体验方式;又不同于传统中国画的留白,给观众以完全的自由审美想象。

2,色彩的写意表现。《塔克拉玛干之魂》色彩的意象表达准确高妙,虽然满纸都是冷土黄色,却可以给人留下没有色彩的感觉。单纯的色彩表现形式,往往容易给人简单和概念的感觉,而《塔克拉玛干之魂》用土黄色系的色彩表达却非常复杂和有机,既能够高度提炼主题故事的客观叙事环境,又可以高度概括创作者主观表达意愿,几乎可以达到纯粹中国水墨画的感觉认同。《塔克拉玛干之魂》的这种色彩意象表达是一个特例。在我们的常识中沙漠是土黄色的,在我们色彩表现的习惯中遥远、古老的事物是土黄色的,中国画最古老的载体(绢)也是土黄色的。所以,在《塔克拉玛干之魂》作品前,色彩给观众构成了一个合情合理的审美空间,而忽略了色彩的本身。

一般情况下,画面中的物体是为空间服务的,色彩是为时间服务的,《塔克拉玛干之魂》却成为一个特例,这是能够“震撼”观众心灵的重要原因之一。

3,造型的写意表现。《塔克拉玛干之魂》人物造型,对于当今中国画坛怎样理解“中国画的写意精神”,具有特别重要的现实意义。《塔克拉玛干之魂》画面中一共有五十六个人物,除了一个青年女子和一个少年男子外,其余五十四位都是老年男人。从创作的角度讲,将这五十四个人物区分开来,造型的难度之大是可想而知的。无论从表现的技法和鲜明的个性特征看,起初我认为这些人物都是有原型的。然而,当我和画家探讨这个问题时,刘选让却说:“当然有原型,但是具体到画面某个人物的时候,它的造型可能又是几个,或几十个写生人物的集合。以至于在创作的后期,我根本就无法驾驭这个画面,画面中的人物都活了,而且不是这五十几个人,而是我采访过的所有的十二木卡姆老艺人。你看过《哈利波特》那个电影吧,就像那个电影表现的一样。无论我画哪一个人物的局部,忽而有一群人从沙子中,忽而从我的心底里钻出来,或抓住我的笔,或在我面前诉说、咏唱。有时候我都分不清是在画里,还是在画外。到了后来,根本就不能连续创作了,画几天,躲几天,把画面中的那些人尽量忘掉,然后再回来画。当作品完成的时候,我更像是一个唱完一部十二木卡姆的老艺人,有一种灵魂出窍的感觉,有一种死而无憾的感觉”。

《塔克拉玛干之魂》的十二木卡姆老艺人造型极其夸张,却又给人真实可信的感觉;人物形象个性鲜明、情态生动,精神状态却高度一致的画面效果。这是刘选让扎实造型能力的科学积累,以及丰富的素材积累和对题材、主题准确把握的情感宣泄;是中国画写意精神追求的一次典型的创作和表现过程。

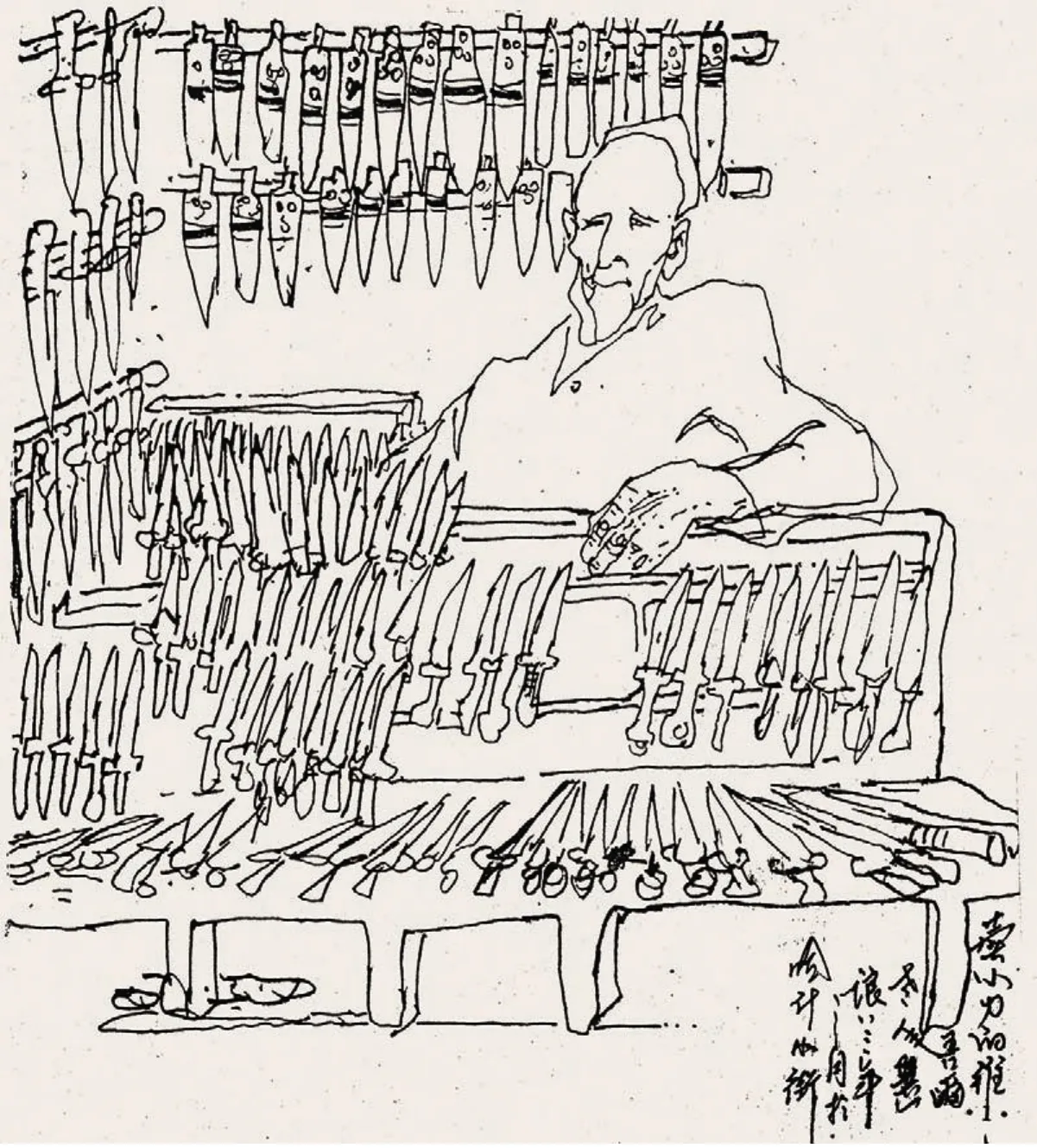

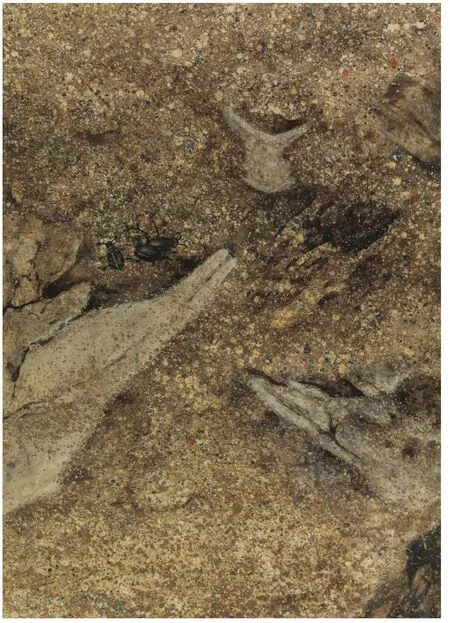

4,细节的写意表现。从信息传播的一般规律来讲,“细节”是强调“科学性”最不可或缺的“表述”环节。中国画表现语言体系对“细节”有着自己特殊的要求,这种要求往往通过一个点,或少数几个点展现出来。例如“笔法问题”实际是中国画关于“细节”写意表现的技法要求和表现追求。再例如,常说的“兼工带写”,是通过对画面中某个具体的对象进行精确地细节刻画,而达到主观的意趣表达。再例如,传统中国人物画对“传神”的理解和技法要求,通过眼神、身段、姿态或人物与其他物象关系等,少数几个点来强调细节对作品的“点睛”作用。总的说来,中国画的“细节”是通过“点”的方式,一种“巧”的主观表达。《塔克拉玛干之魂》则不同,其“写意精神”是通过对画面所有内容“细节”的控制与表现实现的。其中最精彩也是最典型的,就是对沙子的表现与刻画,在薄薄的绢上,通过泼染和点的笔法,达到的生动与逼真效果,可能西方油画的超写实表现技法都望尘莫及。

通过一系列的细节表现,强调主观高度概括的意象表达,是《塔克拉玛干之魂》成功的重要原因,也是能够引发观众“震撼”,并能够使作品驻留在观众心里的另一个重要原因。一般情况下,巨型中国画的整体气势和细节表现是一对不可调和的矛盾。《塔克拉玛干之魂》通过一系列的精妙构思和表现技巧解决了这些难题,使观众在不同的距离上欣赏作品,都能够得到视觉和心灵的满足;使巨大形制上的视觉震撼,能够随着观众的脚步,逐步深入到心灵的深处,以精微的视觉感知强化整体气势对心灵的震撼,这是作品能够让观众在他的面前流连忘返,不知所措的基本原因。

二、数字文化背景下的《塔克拉玛干之魂》

当代科学技术的高速发展,尤其是数字科学的发展,迅速形成的数字文化背景,是刘选让能够创作出《塔克拉玛干之魂》的前提。

1,思维特点的改变

数字文化背景从思想维度和艺术表现形式两个方面改变了当代艺术家的创作。艺术家思考的维度,制约艺术家重大主题的艺术创作,具体体现在主题挖掘的深度和艺术表现的高度,以及视角、切入点和叙事方式的选择。在非数字文化背景下,人的思想维度是靠阅读科学和文化文献,眼睛和身体的实际体验决定的,所以,跨时空、跨地域的思考是非常难能可贵的。

十二木卡姆作为一种艺术形式已经存在几百年了,为什么是今天的刘选让选择了它,而不是昨天的黄胄先生选择了它,较为恰当的解释,是刘选让有了在一个更大的历史空间和现实空间里,思考关于十二木卡姆文化性质和历史贡献的机遇。以计算机科学,信息科学、技术革命为典型特征之一的数字革命,为我们这一代人提供了一个全新的数字文化背景。这个文化背景扩展了每一个人的思想维度,对于笃情于,或困惑于某一事物的人来讲,思想维度的扩大就是凤凰涅槃。

《塔克拉玛干之魂》之所以让人震撼,是因为刘选让在思考十二木卡姆问题的时候,突然开阔了的思维空间,为十二木卡姆设立了更多的参照系,在这个将自己当成了哲学家,人类学家;亦或是一个迎着黄沙,艰难西进的文化行者;抑或是生长在十二木卡姆身旁的一个维族小男孩角色的转换过程中,十二木卡姆就像塔里木河一样,将冰山的冷峻与润泽;沙漠的炽热与冷酷;胡杨的灿烂与倔强,以及生活在这里的维吾尔族人民的坚韧与浪漫等极端对立的品格,像珍珠一样统一串联在一起。

在数字文化的背景中,历史有了一种别样的美丽,任何一个实物的遗存,或任何一段概括的文字记载,或抽象的音乐符号,都可以由数字技术生成生动的画面展现在我们面前。在这样的情境中,十二木卡姆就成为某种生命存在的表征符号。当那悲怆的音符嘎然而止的时候,当那些思考沉静在心底,当那种体验回味在心头,当那种责任落实在肩头的时候。刘选让才可能清醒地意识到,他作为一个画家,用绘画的形式把他领悟到的十二木卡姆的精神实质和美学意义,表达出来的意义所在。从这个意义上讲,黄胄先生不具备这样的历史机遇。

2,思维能力的提高

《塔克拉玛干之魂》的创作素材十二木卡姆,狭义地说是新疆维吾尔族人民古典音乐、舞蹈和说唱艺术的套曲,其渊源特别古老,以十二木卡姆套曲形制的出现,最早可以追溯到十四世纪。

不同的文化生态环境,决定艺术家对文化、艺术担当的基本认识和基本判断。从中国人物画的发展进程来讲,黄胄先生是一个重要的历史节点,其历史贡献主要体现在三个方面:第一,用西方速写的形式和理念,结合中国的笔墨技巧,创造了一种符合现代人视觉经验和中国人审美情感基础的写意人物画表现样式。第二,抓住了以新疆少数民族人民生产、生活的现实形态,表现新中国给他们带来的精神解放,丰富多彩的生产、生活场景,豪情奔放的情感表达方式。第三,以黄胄先生为代表的新疆风情水墨人物画,成为中国人物画表现现当代中国少数民族精神风貌的一种典型样式。

由于黄胄先生亲身经历了新、旧两个中国的变革过程,由于他“艺术为工农兵服务”的使命,由于描绘对象也同样有“翻身得解放”的切身感受。所以,选择新疆,可能有一定的历史机缘问题,但选择表现新疆少数民族人民,应当是黄胄先生的艺术自觉。形成用现实主义题材表现新疆少数民族人民热爱党,热爱毛主席,热爱生活,既是黄胄先生热爱党,热爱毛主席,热爱生活的一种真实的时代感受和勇敢的艺术探索,形成现实主义表现追求的基本特点,同时也是黄胄先生,所处时代的文化生态环境特征,和艺术发展规律给他带来的历史局限性。

《塔克拉玛干之魂》是一幅依托十二木卡姆表演艺术家表演形态,探求维吾尔族人民,在苍茫荒凉、险恶的生存环境中,铸就坚韧倔强、豪放浪漫民族性格的绘画艺术作品,从这个意义上讲,《塔克拉玛干之魂》是一幅站在巨人肩上的作品。

3,虚拟空间的视觉心理适应与《塔克拉玛干之魂》的画面构成

数字文化生态环境,是指在数字文化背景下,文化艺术生成,成长,存在,发展,或消亡的外部客观条件。就本文而言,强调中国画的内涵,在文化全球化背景下,存在、认同和发展问题的思考。

数字革命带来的数字文化生态环境,对人类的视觉感知能力有极大的促进作用,这种作用从视觉心理基础上讲,在视觉心理适应和视觉心理预期两个方面表现最为突出。通过现实人物表达悠古的情感,或通过虚构的人物表现现实的主题,用比较简单,通俗易懂的形式表现出来,往往具有童话性质。

《塔克拉玛干之魂》通过意象的画面影调,夸张的人物造型,典型道具的空间安排和重复排列,强调创作者的主观表达意愿。作品简洁、直观、容易将观众带入特定情境等特点,都给人以童话的感觉,但创作者明确的情感倾向,严谨的创作态度,系统的技术表现手段,以及作品名称的指向性,都明确地告诉我们这是非常严肃的,哲学的,艺术的表达。

这正是数字文化生态带来的一种全新的虚拟视觉空间感受。这种情况在传统的艺术表现形式中也有很多表现。例如,中国画的留白,实际上也是一种虚拟空间,但这样的表现或是主观追求,或是客观制约,都与客观的真实存在有明显的区别。数字影像的虚拟空间,却可以通过摄影镜头语言的表现,将虚拟空间表现得比真实存在还要真实。观众的这种视觉心理感知经验,势必也会将平面艺术的创作推向“大片”和“微观”境地。荒诞不在荒诞,荒诞与科学,荒诞与哲学,在真真假假中讲述严肃的哲学思考和真诚的艺术追求,可能会成为数字文化生态中,最为奇葩,也最具生命力的一种艺术表现形式。《塔克拉玛干之魂》无疑是现阶段中国画,这种样式追求最成功的艺术作品。从《塔克拉玛干之魂》所表现出来的艺术张力看,显然受到了类似视觉表达观念的影响。这是其能够震撼站在它面前每一个人的最重要的原因之一。

三、《塔克拉玛干之魂》的创作历程

刘选让选择十二木卡姆作为《塔克拉玛干之魂》的基本素材,不仅仅是因为他在新疆有五年的军旅生涯经历,更重要的原因是他持续了近25年的关注和思考,发现了十二木卡姆,是新疆特殊沙漠生态环境,与维吾尔族人民特殊性格之间的纽带关系,终于将十二木卡姆的精神价值用《塔克拉玛干之魂》表达出来。

1988年读研究生期间,刘选让完成了《塔克拉玛干之魂》16开的基本稿。然而,因为不能准确提炼出苍茫狂野与坚韧浪漫的主题等原因,迟迟不能动笔。从此,这张画成了刘选让的心病,多少年来,哪里有十二木卡姆的声音,哪里就有刘选让的足迹。《塔克拉玛干之魂》画面中的56个十二木卡姆艺人形象,融合了他和新疆几百位十二木卡姆老艺人情感故事,哪位老人去世了,哪位老人生病了,哪位老人有怎样的特点,哪位老人给了他怎样的帮助,刘选让都了然于胸,铭记在心。从草稿到最终完成作品,用了整整二十五年!正是因为有了这样深入的生活,画面中的五十六个男性老人,都在跪坐姿态的情况下,能够刻划得如此生动、个性鲜明。

在笔者与刘选让交流的过程中,他说:“现在十二木卡姆作为世界文化遗产,知道的人逐渐多了,但十二木卡姆到底是怎样的一种艺术形式,知道的人并不多。它是维吾尔族人民向神灵,向亡魂,诉说现实苦难,祈求神灵和祖先护佑和心灵慰籍的表达方式。一部完整的十二木卡姆,要七十二个小时才能唱完。艺人们跪坐在沙漠里迎着飞砂走石从呼唤开始,唱到高潮时人都虚脱了,变形了,甚至疝气充盈,腹膜脱落。有的时候唱着唱着人就昏死过去了。一开始,我也不知道他们这是为什么。随着我走遍新疆的山山水水,随着我伴随着骆驼的脚步进入到塔克拉玛干,看着胡杨林在风沙的呼啸中黄黄绿绿,看着裸露在沙丘上的骸骨,我渐渐的懂得了‘死亡之海’的含义,我也渐渐懂得了十二木卡姆。无论是面对神灵,也无论是面对沙漠里的亡魂。他们诉说的是生活的艰辛,表达的却是做人的骄傲。在这样恶劣的环境中他们生存下来了。他们那种坚信‘苍天在听,大地在听’的自信,或许仅仅来自于终日面对黄沙的压抑,也可能仅仅是为了增加一点活下去的勇气。那种悲壮之美,感觉能让灵魂出窍,所以,我想把这种感觉画出来。为此,我被急的两耳流脓;为此,我跪在沙漠里倾听沙子对我诉说。

《塔克拉玛干之魂》无论其主题之纯粹,规模之宏大,表现之细腻,制作之精良,使每一个走到《塔克拉玛干之魂》面前的观众都不由得怦然心动,都无法不被“震撼”,也无法不留恋那种灵魂涤荡的愉悦。

然而,作为一个评论者,我更看重这幅作品的厚重和深沉。在《塔克拉玛干之魂》这幅作品中,因为沙子占据了画面很大面积,并构成画面审美氛围的基调,线就成了点和面之间最重要的参照系。于是刘选让被表现主题逼迫到对“中国线”再认识上。这个意义不仅体现在《塔克拉玛干之魂》找到了正确的表现途径,对其以后的创作,可能会有更重要的支撑意义。这个过程,是刘选让真正理解中国画的线之作用与意义的过程。绝大多数中国画的画家,都是在这个问题上作茧自缚,最终不能进入到自己中国画的自由王国之中。刘选让对传统“中国线”的再认识过程,对当下中国画的画家们有着特别重要的启示意义。

《塔克拉玛干之魂》线的形态和意味,编织起了画面中空间和人物情绪的识别体系和审美引导。从远方的天际线到前景的胡杨林;从长髯飞扬飘动到如芒的眉毛和眼镜框上的反光;再加上飞扬沙尘和汗水、口水构成的虚线,在画面中都不是以装饰性意味出现,而是情绪,功能和自然物象的客观表现。线的观念发生了质的变化,线的性质更符合主题的要求,所以,这些线就更具有生命力。这应该是刘选让创作这幅作品的最大的收获。这也正是中国画的魅力所在。

《塔克拉玛干之魂》的构图样式,充满现代艺术表现观念的作品,在透视上没有采用科学的“近大远小”规律,却是采用了中国传统佛造像和壁画“近大远大”的空间经营法式,画面上方的人物没有因为距离远而变小,相反画得更大了一些,这样当观众仰视画面上方人物的时候,会形成一种向下的压迫感,这种压迫感,促使观众有庄严、神圣的审美感受,这也是作品震撼人心的重要原因之一。

《塔克拉玛干之魂》是具有当代艺术观念的作品,作品展现出来的恢弘气象和情感认同就是因为作者恰当的把握了“当代艺术观念”这个基本性质,所以他才能够创作出《塔克拉玛干之魂》。

《塔克拉玛干之魂》融合了中西文化的成果,主要表现在:第一,理念上作者追求造型对客观物象科学的准确表现。尽管这种造型方法在中国人物画的本土化实践过程中,经过一系列的探索改良,形成了以准确造型为基本依托的,强调主观表达与笔墨意趣的中国人物画造型理念,但它毕竟与传统的中国人物画的写意精神有本质不同。《塔克拉玛干之魂》不是通过笔墨意趣实现中国画对写意精神的追求,而是通过造型与人物情态关系表达写意追求,在这样的情境下,创作者对画面里人物的变形,在观众的眼里是“合情合理”的,所以,在整个的审美过程中,观众感觉不到创作者的“造型创造”,实际上正是中国画水墨技法写意追求的最高表现要求。

第二,主题的史诗与宗教文化性质。现当代的中国人物画,从徐悲鸿的《愚公移山》、到蒋兆和的《流民图》,再到黄胄等一大批画家的实践,无论是表现史诗性质,或宗教文化性质的作品,都是通过现实主义的表现方法来完成的,致使作品的主体性质往往比较单纯。《塔克拉玛干之魂》能够给人留下强烈的“震撼”感受,源自于其主题表达的复合性。这种复合性既不是单一纪实性质的,也不是史诗般的恢弘艺术表现形式,和神秘的宗教内容或仪式的简单结合,而是画家在一个特定的文化生态环境中,人文情怀的精神追求和美的表达。

什么是《塔克拉玛干之魂》作者刘选让的“特定的文化生态环境”呢?从画面的构图,到场景氛围的把握和典型道具的选择等方面观察,西方大型古典油画的空间表现技巧与现、当代影视理论和观众的影视视觉心理基础等,都对《塔克拉玛干之魂》的创作有至关重要的影响。

第三,《塔克拉玛干之魂》的创作过程实际上是一个怎样理解中国画“写意”根本属性的过程;是一个怎样利用、整合数字文化背景下众多艺术表现形式的过程;是一个让现代的中国画理念,怎样快速、广泛传播的思考过程。《塔克拉玛干之魂》给了我们答案,无论这个答案是否经得起历史的检验,但毋庸置疑,这个答案对中国画未来的发展,对中国画艺术走向世界,一定有非常重要的探索意义。

作者用近乎悲壮的氛围,用哲学的思考,用现当代最先进的平面视觉艺术成果,结合中国画“写意”的表达理念,通过“十二木卡姆”这样一种形成于塔克拉玛干大沙漠里的艺术形式,向我们以及后来人讲述了塔克拉玛干灵魂铸就的过程和存在的意义。

画面视觉中心下方的十二木卡姆小男孩,是《塔克拉玛干之魂》作品的核心之一,小男孩的造型饱满结实,神态坚定深邃,手鼓侧面下垂,是一个没有演奏,而在沉思的状态,与包围在他周围的其他历经风霜的,表演如醉如痴、灵魂出窍的十二木卡姆老艺人形成了鲜明的对比。小男孩在作品中的寓意是显而易见的,简单地说是未来。

在具体的创作过程中,刘选让运用了一系列现代影视艺术理论和表现手段,例如前面讲到的观众由远及近的视觉感知和审美体验过程,实际是一个影视表现的推拉摄影镜头的视觉效果。再例如,为了表现十二木卡姆艺人剧烈晃动的感觉,采用了虚影重叠的造型表现手段。

画面中众多的十二木卡姆老艺人,并不是演奏某一乐曲时真实状态的写照,而是众多艺人在演奏过程中不同情绪和状态的集合,整个群体给观众的感觉是悲怆的,但在悲怆整体氛围的统领之下,却有着非常丰富细腻的个性化情绪表现。创作者用写实的造型手法,选择人物非常状态下的形态和情绪,表现主观关切;并能够从情绪上由冷峻、平静到亢奋、忘我构成系列的细节表现。众多的十二木卡姆老艺人,构成了画面的主体,它们在画面中的基本寓意是现在。

前景横卧的胡杨木枯木、风沙半掩的人和动物的骨骸;由前景穿插到主体人物中间的维吾尔族人民特有的陶制生活用品、击鼓艺人的背影;远景的风蚀城堡和整个画面冷土黄色影调等画面要素,构成了十二木卡姆典型的认知空间。他们在画面中的基本寓意是过去。

结束语

画面中唯一的女性意味深长,一来真实的十二木卡姆演唱是没有女性的,二来女性是美丽、包容和生命延续的象征。在画面人物群体的最前方,十二木卡姆老艺人的背影,小男孩和女人为观众留下了一道古老的哲学命题。

《塔克拉玛干之魂》是中华民族伟大复兴过程中,最深情的思考和最复杂的中国画艺术表达。这样的作品,必然引领我们审视祖国优秀传统文化遗存,对于当代精神文明和文化建设的宝贵资源价值;必然会引领我们珍惜民族文化多样性,对于中华民族伟大复兴的现实意义。这样的作品必然会成为,我们这个时代留给历史的珍贵礼物。

(作者单位:河北师范大学美术与设计学院)