试论现代书法艺术的路径转换与美学重构

2015-03-11王毅霖

王毅霖

试论现代书法艺术的路径转换与美学重构

王毅霖

在古老的“势”(神)与“古法”(法)幻灭之后,中国的书法美学现代性似乎无法撼动“超稳定系统”,局部的变化和整体的稳定是系统在应对刺激之下作出的微弱蠕动。

对书法“超稳定系统”的存在与运行机制的揭示并非是为了证明当代书法(甚至是晋以后至今的书法)已然失去了其探索的意义和价值。恰恰相反,对其形成及变迁的研究不仅有助于解答当代书法美学困境的深层肇因,更重要的是,在这种基础上,且唯有在这种深入探究传统形成及其开合变迁路线和原因的基础上,方能得以更好地探讨书法的现状、意义及未来走向等等问题。

一

显然,超稳定系统形成之后并非一成不变地作用于书法审美,局部的变迁和整体的稳定、形式相对的大变化和内容相对的稳定、次层的相对变化和主层的相对稳定是超稳定系统的整体发展态势。而书写等引起的无尽演变历程是一种开张与弥合的过程,一种失去与补偿的过程,在这种演变的过程中,书写的快感得以延续,而其外化的形式却展示了无数的变幻的可能和图景。

因此,可以说,传统是并不意味着一成不变。当代更是如此,甚至,传统亦是当代的传统,当代即是传统的延续。而书法美学上稳定的如系统与快感,变化的如形式与笔法,甚至是落叶引起的伤秋感怀和酒后的快意人生等等情绪情怀,正是谱写书法史整体稳定却又无尽变化的演变史,藉此,我们甚至用来想象和探讨的多种可能的未来景象。

如何的对待传统并不是一个唯有在转折语境下的当代才有的问题。传统的延续与生发,有时表现得像物竞天则一样的清晰明了,有时又表现得如此的偶然、随机且瞬息万变。超稳定系统的历史开合图轴为我们展现如此的观景,至少在宋代,面临着如山的传统,不可超越的焦虑就曾经一度漫延着那一时代的文人。显然,如何对待传统与承继传统,即传统的资源、传统的基因如何有效地、良好地介入当代的问题,在古人那里已然不是一种陌生的问题。

与其他各种姐妹艺术相比,在“现代转型”的语境下,书法的西方参照体系缺失使其理论资源很大程度上失去了共时之维的丰富性。学术史的清理和反思单一的架构在传统的古代书论上所造成的基因繁殖缺陷——即一元化承续传统的当代书论难以形成新的理论格局,亦无法信任于日益丰富的书法创作阐释性之作——正逐步显示出其滞后性。此外,在农业文明支撑的文化基础被抽离之后,文化生态的变异导致传统的古代书论新生活力先天性的不足,暮态重重的传统书法及其理论在当代形成了一道独特的风景线。一方面,它寄寓了当代人对农业文明的一种深度缅怀和对古典的内在迷恋。另一方面,书法的创新无力将日益与当代社会经济生活产生隔阂。显然,消极地守成是不明智的,然而,如何在拥有无尽可能性的当下选择或创造出一条(或多种)合适的理路是当代书法理论和创作所亟待的任务。

二

许多理论家一致认为“20世纪的中国学术,大致历经了三次大的转折” ,一是在近代“新学”、尤其是五四新文化运动的冲击下,传统的观念、思维和学术范式产生了巨大的历史性变化,不仅有学科之重新建构,还有许多新人文社会科学学科的诞生;二是20世纪50年代以来受意识形态更替之影响,马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义成为社会科学研究的指导思想,由此而导致了学术研究在观念和方法上的革命,使之呈现出不同于先前的新面貌;三是受70年代末以来的思想解放运动和文化开放的社会环境之激励,学术研究在反思与清理的基础上出现了多元化的探索发展格局。显然,传统文化现代转折的契机同样地降临书法的园地,然而这门古老的艺术并未一如既往地接受这种邀请。除了梁启超、张荫麟等等一代学人的努力之外,新文化的知识分子们似乎有意无意地遗漏了对这门古老艺术的批判与攻击,即便是50年代以来,马克思主义对中国文艺在整体性的过滤与化合之时,书法却依然体现着一种如斯的故我情调。直到70年代末的思潮冲击,传统的堤岸才全面的告急,然而崩溃后的一泻而下并未持续过长,书法拥有着无比的自我弥合能力,超强的自我修复功能重新收拾局面,维护堤岸的防护体系。

携着市场经济的现代性具有超强渗透力,对传统形成局部的渗透与倒流使传统与现代在拉锯的过程中演绎出其前所未有的复杂性。在这种复杂的局面下,错失了前两次契机的当代书法理论与创作显示出了其措手不及的慌张与惶恐。有趣的是,无论是创作还是理论,在现代性的冲击之下,都无一例外地裂变为三大阵营。

创作上,守成派以传统为阵营,顽强地抵御着现代的入侵。现代派则热情地邀请了各种西式的思潮或图式对传统的书法进行大肆的肢解和重构。在传统基础上创新的阵营者自以为先天地占据了传统与现代的优势并以主流者为自居。然而,事实表明,守成者可能存在的欲守不知守的现象。无疑,在文化基础和社会思想均已产生极大变迁的当代,一成不变的守成显然是不可能的;而一味的创新者则存在“欲变而不知变”的问题,无尽的解构传统和以西方美学为准则所面临的缺陷已然为许多理论者所揭示,局部的前进和整体的盲目使这种探索自始至终弥漫着一种没有尽头的茫然氛围。有趣的是,先天理论和视野优势的传统基础上创新的阵营者也并未走得太远,传统的牵掣和对现代性所保持的戒心使其在很大程度上变成了折衷主义者。

相对于创作,理论界的表现亦不见乐观,守成派认定书法的价值独在于其古典的意义,为古代书论补缺补漏,校勘译注而乐此不疲;创新者以西方为标准而忙于为书法理论引进新品种并企图嫁接于传统之上;中间派则希图在传统与现代之间巨大的领域之内开拓出能够引时代潮流的主义和流派,即便落入占领山头圈与土地之诟亦在所不辞。

理论者提出这样的疑问,守成者如同猎犬般地在如山的材料中寻觅逃逸出平常视野的所谓“新材料”的蛛丝马迹,并为其耗费大量的心血,为什么却常常对许多重要的材料视而不见。尽管理论史的钉耙已然在这些材料上耕耘过无数的回合,角度立场的变迁和思考方式的改变常常会获得非凡的效果。被忽视的重要问题常常不是问题本身的被忽略,而是视点、角度的单一造成问题不同层面的被遮蔽。我们的倾向是,即便是立足传统,我们也应该认识到被许多陈见所遮蔽的传统没有进入我们所认为传统的领域,创新者则多以西方为参照体系,并以传统的书论为材料资源,为传统书论建立各种的书法史、理论史、批评史等。然而,以书家书作的简介上架陈列或理论上人云亦云的互为引证,或按照西方的柜架对传统书论作削减拼贴等工作显然极为不尽人意。缺乏新鲜的观点,无力于建构合理的体系使所谓的新派丧失了学术的深度;而山头理论者打造各种主义、流派除了跑马圈地以确立在当代书坛得以安身立命的位置,以及提倡口号而营造学术的浪漫氛围之外,无助于学术意义上的对书法创作和理论作推进。

三

尽管理论的拓新与建构对当代书法而言是如此的举步为艰,为数不多的一些人还是积极地投身于其中。学科的特殊性产生的西方参照体系的缺失、自身支撑的农业经济基础和农业文明的抽离、以及毛笔实用市场的退席,使书法的当代建构困难重重,更重要的是传统书法一元论基础对二元和多元的抵抗使学科和理论的现代建构从基盘全然的遭受怀疑。这导致少数努力的建构者收效甚微,而这种境况又时常作为保守者反击的话柄,以此认定书法是一种古典的艺术,与现代无关。

如果书法美学不再具有“理论建构”的可能,而理论者只能永远停留在资料研究的层面,我们可以断定,这门拥有数千年历史的艺术已然死去。如果我们无法使其基因在当代得到进一步的繁衍生发,冰封与持续的切片研究甚至是以其遗言遗体告慰我们对农业文明些许的缅怀将成为当代书法者所能做的唯一之事。显然,事实应远没达到如此悲观和绝望的地步。尽管困难重重,我们必须全身投入。

把传统书法美学当代建构设置成一个重要的命题之后,许多问题必然随之跃出水面,古与今、东与西无疑是最为显著的两对关系问题,无疑,传统主义者据守东方与古典的堡垒,而创新者则以西方与现代为武器。在启蒙话语尘嚣甚上的时代,创新者携理性工具上演了一出所向披靡的幕景。然而,随着理论的持续推演,特别是后殖民理论登上舞台的时代,拉锯的双方出现了戏剧性的变化,攻守双方悄然地发生了易位。在后殖民理论的鼓舞下,许多学者简单地以西方文化在时间上(现代性带来的文化问题)和空间上(西方中心论)的反思为例证,认为西学并不是绝对性优秀的,从而认定东方的感性思维是至高无尚的。这种简单的理论论证显然不具有深度的思考,以此躲入对传统理论的整理和文献考证成为一种风尚,显然早期的无奈之举,适时地演变成了一种光荣的使命,随着理论界对古今关系——厚古薄今和厚今薄古的来回拉锯——的重复论证,对东西关系——由新文化运动者全盘西化到后殖民主义者的全面抵抗及其形成的相互交错、难分彼此的局面——的无尽争论;问题的复杂性逐渐为理论者所感知,如今,简单的认为古代必优于当代,或西方必然优于东方或反之等等论断都将遭受强烈的驳斥。无疑,反复的理论拉锯使理论界大致形成这样的共识,首先,传统必须以有效的身份介入当代,或是说,当代必须是延续传统的当代。其次,东西方的交流必须一种对话型的立场和语境,相互的交融、互为建构、互为参证亦是其存在的状态。当然,如果无法理清二者具体的关系细节,对话与融合将成为理论的一厢情愿。必须肯定的是,在当下,复杂的东西关系态势的当下,对于古今和东西两对关系的态度上,不仅要考虑到西方理论体系与古代书论融合之间的异质排斥性,不仅要考虑到古代书论内容范畴的自身关系和范畴生发时代的文化背景;还要考虑到西方理性架构与古代书论感性思维之异质关系,还要考虑到西方理论架构的时代性与文化地域性的自身限制。显然,在复杂的时代与关系面前,“于我们而言,就形成这样的一种悖论:即使要赶上西学也要对西学本身加以批判性反思了。‘西’既然已有所变,‘中’与‘西’之间的关系必然也要有所变,新世纪中西文化关系显然已不同于上世纪初的中西文化关系了” (这也是导致“文化书法”理论探讨思维混乱的原因之一)。尽管关系纷繁复杂,东方与西方、传统与当代的关系其实可以聚焦于一个点上,即传统的现代转换,显然,传统进入当代必须历经转换,一种时间(古今)和空间(中西)同步进行的转换。在这种前提之下,转换什么和如何转换自然成为论题的关键。

无疑,建构当代书法美学,要求必须引入“视域融合” 的方法,并以此为重要的法则。伽达默尔认为:只要我们不断地检验我们的所有前见,那么,现在视域就是在不断形成的过程中被把握的。这种检验的一个重要部门就是与过去的接触,以及对我们由之而来的那种传统的理解。所以,如果没有过去,现在视域就根本不能形成。正如没有一种我们误认为有的历史视域一样,也根本没有一种自为的现在视域。理解其实总是这样一些被误认为独自存在的视域的融合过程。我们首先是从远古的时代和它对自身及其起源的素朴态度中认识到这种融合的力量的。在传统的支配下,这样一种融合过程是经常出现的,因为旧的东西和新的东西在这里总是不断地结合成某种更富有生气的有效的东西,而一般来说这两者彼此之间无需有明确的突出关系。

四

与历史意识一起进行的每一种与流传物的接触,本身都经验着本文与现在之间的紧张关系。诠释学的任务就在于不以一种朴素的同化去掩盖这种紧张关系,而是有意识地去暴露这种紧张关系。正是由于这种理由,诠释学的活动就是筹划一种不同于现在视域的历史视域。历史意识是意识到它自己的他在性,并因此把传统的视域与自己的视域区别开来。但另一方面,正如我们试图表明的,历史意识本身只是类似于某种对某个持续发生作用的传统进行叠加的过程,因此它把彼此相区别的东西同时又结合起来,以便在它如此取得的历史视域的统一体中与自己本身再度相统一 。如其所言,每一次书法的复古主义都是误认为有一个独立的“历史视域”,并完整地承载着传统的书法精神,而每一次义无反顾的创新,特别是现代性全面入侵的当代,又使许多当代人误认为存在着一种自为的“现在视域”,显然,复古派和现代派都误以为传统与现代形成两个断裂的空间。事实上,二者是一种不断融合的关系状态,是一种充满“紧张关系”的状态。正如伽达默尔所言,“在传统的支配下,这样一种融合过程是经常出现的,因为旧的东西和新的东西在这里总是不断地结合成某种更富有生气的有效东西”。这一点上,碑学运动的表现尤为突出,碑学的运动正是旧的已然淡出成熟的帖学之外的古碑文、简文、钟鼎文等早期形态的书法美学历经千年之后再度进入明清两代人的视野,并与当下的书法审美结合成古朴、雄浑、旷健的书风。这种书风一经出现即刻打破了馆阁体形成的窒闷氛围,一种鲜活的、富有朝气的书风进入了文人的视野。在积贫积弱的清代,追求雄强审美特质的年代,碑学接上意识形态的羽翼飞向美学的高峰。

清理当代书法理论和创作,我们发现,理论界一遍又一遍重新阐释范畴的定义和价值,但往往忽略了范畴的文化生态——即为什么产生这一范畴而非其他范畴及各种范畴之间的内部关系——从而导致对范畴的片面的形式理解。譬如对汉、魏、晋时代“势”范畴的研究如果没有架设在笔法、毛笔(笔毫性质、笔杆粗细等)、执笔姿势造成的线条动态美感和对运动趋势隐喻的理解之上,语义的解释将使理论滑入简单的对大自然动态模仿上,这种由笔法引起的对生命律动的感悟就无法被完整的理解和感知。而“意”、“心意”的崛起则是在晋代哲学取得了长足发展之下的感染,这是一种更为成熟的审美感受。“势”与“意”的关系体现在其交接之处,追求自然律动的传统及其携带的线条特质(雅逸),在向更为成熟、自觉、人工的“意”范畴发展转变的同时,最终形成逸格的品质。无疑,“意”生发于“势”,“势”为至朴的自然之道,这种自然之道走向自觉即演变为“意”。“意”的时代使古朴的、自然的审美走向个人性情的自觉抒发,“意”的时代最终使书法成为哲学的物化,书法在这一时期走向一个巅峰。“意”之后的书论统一于“意”的大范畴系统之内,而“意”与“势”则统一于“道”之中。许多当代书论的阐释显然没有观照到范畴生发的文化形态和笔法、工具、书写姿势等,显然,范畴的现代转换必须关注被忽略的范畴生态。

其次,许多理论多探讨审美取向与书家的思想状态、人品、修养的关联,忽略了工具对书家造成的技术支持与限制及其心理感应。过份的强调主观的、感性的、精神的层面而忽略了客观的、理性的、物质的层面,使理论的探讨在时代变迁导致工具等物质基础产生极大变化之时,无法完全的理解那一时代的审美风貌与物质基础的关系,从而脱离了真正的历史的情境,以完全相异的工具等客观物质基础力求达到前代的审美效果显然是一种吃力不讨好的努力。

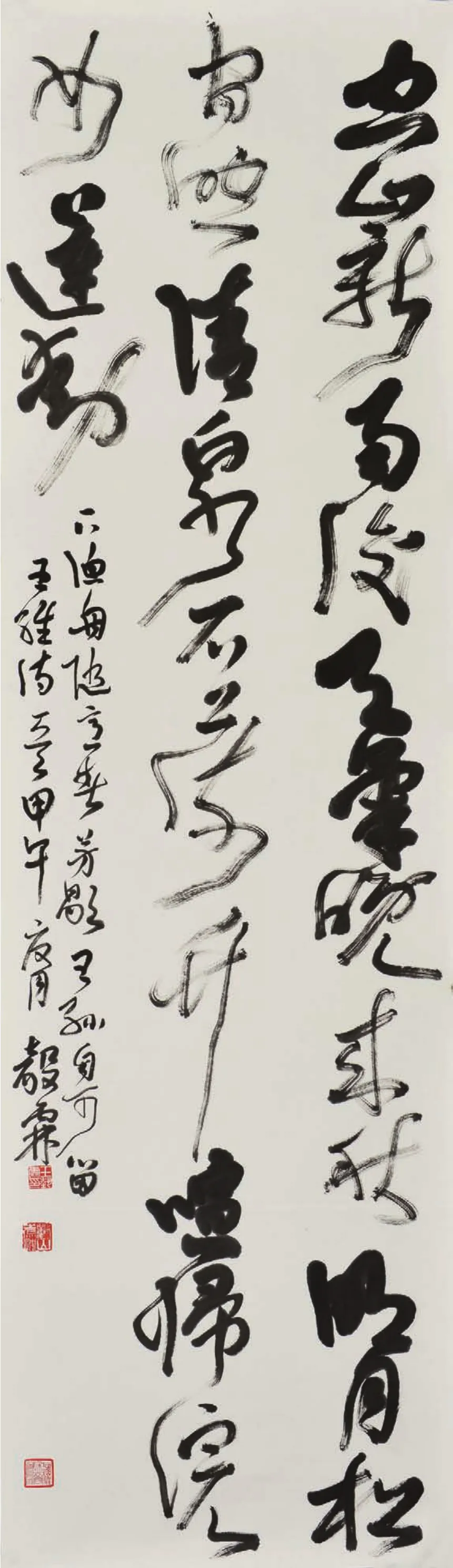

而表现在创作上又常常是另一番的景象,许多书家在对古典的学习之时常常注重作品形式层面而忽略了其精神内涵。无疑,书法的传承除了形式语言,内容与思想的价值与意义更为重要,在这一角度上,传统书写精神的“现代转换”至关重要。如此,先秦书法的神秘特质、汉魏书法对自然律动生命韵味的追求、晋代在玄学的化合之下成为哲学的物化及其承载和引发的无限“意”象的遐思、初、盛唐的法度和盛、晚唐的浪漫主义书风、宋代对书意的玩味等等不一而足,甚至是更为精细更为微观的层面,都将成为当代书写精神的重要资源。而进入历史的通道,深度理解历史的情境,晚即“视域融合”是我们进行理论转换的前提条件。

在现代与传统、东西与西方交织成极为复杂场景的当代,形式的吸引力显示出无比巨大的引力。在这里,无论是跨越千年的传统,还是漂洋越海的西方现代,都可能被当代人所摄取,然而资源无比丰富的当代人显然不善于深耕细作,直接的形式利用往往无视形式背后其为庞大的文化背景,时代、地域、工具、思想等等常被清除殆尽,书法只剩下一个形式的躯壳,占领传统的乃至西方的形式躯壳成为当代书家乐此不疲的活动。显然,传统资源的现代转换要求必须对古典的美学特征,美学精神进行深度的理解、注释,而非简单的形式使用。“注释”与“使用”的区别在于,使用可以折解、拼接、戏仿、甚至可以以其为母本或媒介进行臆造。白谦慎认为明末清初许多书家对经典臆造性的临摹即是如此。而“诠释”则“必须尊重他那个时代的语言背景” 。无疑,使用是可以任意而为的,理解与诠释则不一样,它要求必须深入传统内部,唯其如此,才能探知传统的精髓,才能与当代更好的融合,并生成更为鲜活的东西。

许多理论家常常慨叹,我们的这个时代,是一个最为复杂的时代。在这复杂的迷雾中,当代的书法美学如何重构这一问题更显错综繁复。我们认为,只有在“视野融合”的法则下,激活“元范畴”,清理范畴零乱的关系及其繁复的背景,理解工具的演变以及笔法的变迁,才能提取出传统优秀的基因,与当代化合,开创新的美学理路。