症状性颈内动脉狭窄支架植入术后再狭窄的因素分析

2015-03-11陈科春

陈科春

缺血性脑血管病占所有脑卒中80%以上,脑动脉硬化为缺血性脑卒中的主要发病因素,特别是颈内动脉系统,严重的颈动脉狭窄,发生卒中风险极大[1],一旦发病,有很高的致残率与死亡率,随着神经血管内技术的发展,颈动脉狭窄支架成形术(CAS)的安全性、有效性以及介入手术的优越性已被大众认可,与药物治疗方法相比,能够显著改善患者的预后[2]。颈内动脉支架植入指征:所有患者术前颈动脉狭窄程度均由DSA 造影明确,有症状患者狭窄程度≥50%或无症状患者狭窄程度≥70%,狭窄程度计算标准参照文献[3],但是支架内再狭窄,影响术后疗效,如何预防支架内再狭窄是当今脑血管介入治疗领域的研究热点[4]。为此,笔者回顾我院从2006 年-2014 年住院行颈动脉血管支架的52例患者资料进行分析,研究支架内再狭窄发生的相关的危险因素,早期针对性干预,降低术后再狭窄的发生率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2006 年1 月-2014 年6月在我院神经内科成功实施颈内动脉支架植入术且于术后(平均随访时间1.3 y)通过颈动脉血管B超、血管CTA/DSA 随访的患者52 例,以支架置入段内径狭窄≥50%为再狭窄,将患者分为再狭窄组和对照组。其中再狭窄组7 例,男5 例,女2 例,年龄60~80 岁(65.2±8.0)岁;无狭窄组45 例,男32例,女13 例,年龄58~79 岁(63.4±9.0)岁。两组性别、年龄具有可比性(P>0.05)。

1.2 方 法

1.2.1 临床资料的收集及判断标准 收集与支架内狭窄、可能相关的临床、影像等资料。详细记录患者的病史情况和随访生化指标,危险因素(高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟)、冠心病合并脑卒中(包括脑梗死及短暂性脑缺血发作)等。其中高血压诊断按《2010 年中国高血压防治指南》标准,指收缩压(SBP)≥140 mmHg 和(或)舒张压(DBP)≥90 mmHg,或正在服用降压药物者。糖尿病诊断参照《2007 年中国2 型糖尿病防治指南》。既往已确诊或住院期间空腹血糖≥7.0 mmol/L 和(或)餐后2 h 血糖≥11.1 mmol/L,并结合糖耐量试验确诊者。高脂血症诊断符合《2007 年中国成人血脂异常防治指南》;吸烟:按WHO 吸烟调查标准规定,患者发病前每天至少吸烟≥20 支,连续吸烟1 y 以上为吸烟阳性者。另外,本研究将支架成形术后戒烟者归为无吸烟组。影像资料包括DSA 显示的术前狭窄程度,术后残余狭窄率。

1.2.2 围手术期准备、手术方法及术后用药所有患者在术前3 d 口服阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg,每日一次。记录患者一般情况,高血压、糖尿病、吸烟史,完善术前检查。明确诊断。术中和术后3 d 适当控制血压,患者在局麻下手术,穿刺股动脉,置入股动脉鞘,静脉推注70 U/kg 肝素钠,首次追加的计量为初始计量的一半,随后每小时按初始计量的1/2 追加。行全脑血管造影明确病变部位、狭窄程度,然后在颈总动脉置入导引导管。通过微导丝将脑保护装置通过狭窄部位,将脑保护装置在颈内动脉狭窄段以远释放。通过微导丝段释放颈动脉支架。持续心电、血压监测,如心率<45 次/分,则立即静脉注射阿托品0.5~1 mg。如严重狭窄,无法通过脑保护装置,可进行了小球囊预扩张。当支架释放后狭窄仍≥30%时进行球囊后扩张。术后如存在残余狭窄,其狭窄程度均<30%,观察15 min后,造影无异常,撤出脑保护装置,微导丝以及导引导管,股动脉鞘留置。术后立即行头部CT扫描,排除颅内出血。药物控制血压,收缩压控制在100~120 mmHg,舒张压控制在60~80 mmHg。肝素钠停用2 h 后拔除股动脉鞘,人工压迫止血,术后口服阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg,每日一次维持6 个月。然后减量为服用阿司匹林100 mg 或氯吡格雷75 mg,维持终身。并根据患者情况,给予标准的脑卒中二级预防(药物控制血压、保持血糖稳定,他汀类药物控制血脂,术后戒烟、戒酒)。

1.2.3 随 访 本组患者术后常规随访平均时间1.3 y。并随访患者血压、血糖、血脂、吸烟等情况,影像学随访包括颈部血管B 超、血管CTA、对于出现支架内再狭窄的患者行全脑血管造影检查DSA,明确狭窄情况。分析两组患者的年龄、性别、血压、血脂、血糖、是否吸烟、术前狭窄程度、术后残留狭窄等情况。

1.2.4 统计学分析 采用SPSS 19.0 统计软件。两组资料比较用t 检验;计数资料以例数和百分数表示,组间比较用χ2检验,以均数±标准差(±s)表示;多因素分析采用二分类Logistic 分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

随访结果:52 例患者术后随访发现7 例再狭窄,占13.5%。7 例再狭窄组中,5 例再狭窄为50%~70%,2 例狭窄>70%。

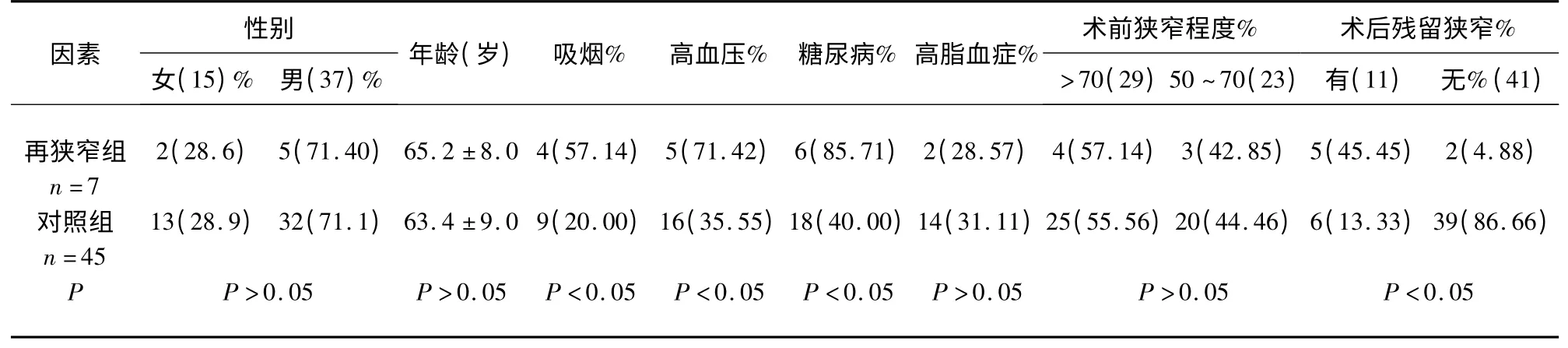

2.1 两组临床资料对比 糖尿病、高血压、吸烟、术后残留狭窄多个危险因素在无再狭窄组与再狭窄组间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。说明上述因素与再狭窄密切相关(见表1)。

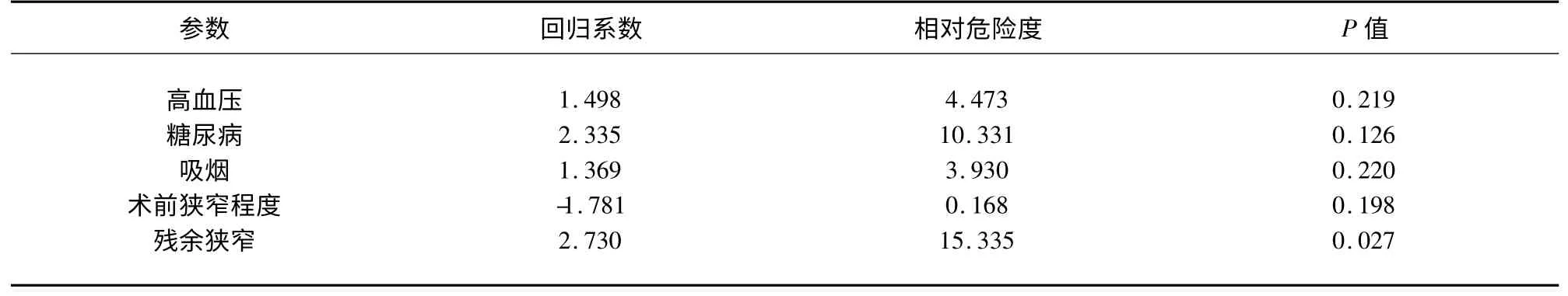

2.2 颈动脉支架内再狭窄的多因素Logistics分析 以支架内再狭窄为因变量,以高血压病、高血糖、吸烟、术前狭窄程度、术后残留狭窄程度为自变量进行多因素回归分析,结果显示支架内再狭窄与术后残留狭窄密切相关(P<0.05),术后残留狭窄为ISRs 独立危险因素(见表2)。

表1 CAS 术后再狭窄的单因素分析

表2 CAS 术后再狭窄的多因素Logistics 分析

3 讨论

目前对于颈内动脉狭窄的危险因素研究比较深入、而对于颈动脉支架内再狭窄的相关研究较少,由于冠心病血管内支架治疗开展较脑血管介入治疗早、发展较广,我们借鉴了冠脉支架植入术后影响支架内再狭窄的相关因素的研究。据报道,冠状动脉支架内再狭窄的发生率较高,对于冠状动脉支架内再狭窄的相关因素研究表明影响冠状动脉支架内再狭窄的主要因素包括吸烟和血浆纤维蛋白原水平增高、合并高血压、糖尿病、多支病变、高尿酸血症等[5],而颈动脉支架内再狭窄原因考虑为支架植入后血管内膜中层平滑肌过度增殖、支架内血栓等,临床发现,糖尿病、支架植入管径过小、术后残余狭窄大于30%为再狭窄危险因素[6]。

本研究结果显示,颈内动脉支架内再狭窄组糖尿病患病率(85.71%)明显高于无狭窄组(40.00%),单因素分析显示糖尿病与颈内动脉支架内再狭窄发生相关。提示颈动脉支架植入术后糖尿病患者发生支架内再狭窄的危险性明显升高。其机制可能与糖尿病患者平滑肌细胞增殖、迁移、内皮功能异常、凝血与纤溶系统失衡以及胶原诱导的血小板聚集反应增强有关[7]。再狭窄组高血压患病率明显高于无狭窄组,国内外文献报道[8]高血压、高血脂为颈动脉狭窄的高危因素。本研究未显示高血脂与再狭窄相关性,可能与支架植入术后患者均坚持服用他汀类降脂药物后血脂有效控制有关。糖尿病、高血压、高血脂为颈动脉粥样硬化性狭窄最常见高危因素。血管长期因高血压或高血糖或高血脂一种或多种因素长期影响,出现动脉粥样硬化,导致血流动力学改变,而支架置入治疗颈动脉狭窄只是机械性恢复管径正常,缓解颅内缺血,支架置入后积极控制“三高”不但能够减少支架内再狭窄的发生,对于预防其它动脉缺血性事件同样重要。本研究显示,通过再狭窄组与无再狭窄组比较,吸烟率分别是51.74%和20.00%,吸烟者发生颈动脉支架内再狭窄比例明显高于不吸烟者,吸烟是公认的动脉粥样硬化和脑卒中的重要危险因素,吸烟促进动脉粥样硬化、升高纤维蛋白原、增强血小板聚集性、降低HDL-C,和增加血细胞比容。Sahara 等[9]比较冠脉支架内局灶型再狭窄和弥散型再狭窄时,发现吸烟者比率分别高达76%~85%。而吸烟与颈动脉支架植入术后再狭窄相关性有待大样本研究报道。

通过多因素Logistics 分析显示术后残余狭窄确实是造成支架内再狭窄的独立高危因素,我院开展的颈动脉支架由于各种原因有残余狭窄的11 例患者5 例发生再狭窄(>50%),均成功通过球囊支架内扩张术解除再狭窄,未发生脑血栓形成等严重并发症。国外报道残余狭窄过重是支架内再狭窄的预测因素[10],再狭窄原因考虑为支架植入后血管内膜中层平滑肌过度增殖、支架内血栓等,虽然颈动脉自膨式支架术后仍有自膨趋势,但如果术后残留狭窄过多(30%左右),随着时间推移,未充分膨胀的支架无法抵消颈内动脉血管内膜增生、内膜过度增殖、斑块形成出现再狭窄、甚至出现支架内血栓等严重情况。

综上所述,吸烟、高血压、糖尿病、术后残余狭窄与颈动脉支架置入术后支架内再狭窄发生密切相关,术后尽量控制血压、血糖水平,并积极戒烟。较重的残余狭窄造成支架内再狭窄发生率较高,故手术中应在保证安全的情况下尽可能的减少残余狭窄,以减少再狭窄的发生。当然,本研究由于条件限制,样本量较小,随访时间不一,随访检查方式不统一,可能存在偏倚、误差,相关结果有待进一步研究证实。

[1]Duan Y,Li G,Yang Y,et al.Changes in cerebral hemodynamics after carotid stenting of symptomatic carotid artery[J].Eur J Radiol,2012,81:744-748.

[2]CaRESS Steering Committee.Carotid revascularization using endarterectomy or stenting systems(CaRESS)phase 1 clinical trial:1 year results[J].J Vasc Surg,2005,42:213-219.

[3]中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国缺血性脑血管病血管内介入诊疗指南(2011)[J].中华神经科杂志,2011,44(12):863-869.

[4]周峰施,洪 超,周俊山,等.颈内动脉支架内再狭窄危险因素分析[J].医学研究杂志,2012,42(7):137-140.

[5]Pathmaja P,Robert HK,Steven EK,et al.Plasma sterol evidence for decreased absorption and increased synthesis of cholesterol in insulin resistance and obesity[J].Am J Clin Nutr,2011,94:182-188.

[6]刘新峰.颈动脉狭窄的介入治[M].脑血管病介入治疗学,2006.225-228.

[7]Cola C,Brugaletta S,Martin Yuste V,et al.Diabetes mellitus:a prothrombotic state Implications for outcomes after coronary revascularization[J].Vascular Heal Risk Manag,2009,5(1):101-119.

[8]Lal BK,Beach KW,Roubin GS,et al.Restenosis after carotid artery stenting and endarterectomy:a secondary analysis of CREST,a randomised controlled trial[J].Lancet Neurol,2012,11:755-763.

[9]Sahara M,Kirigaya H,Oikawa Y,et al.Arterial remodeling patterns before intervention predict diffuse instent restenosis:an intravascular ultrasound study[J].J Am Coll Cardiol,2003,42:1731-1738.

[10]Laanen JV,Hendirks JM,vanSambeek MR.Faetorsin-fluencing restenosis after caortid aretery stentin[J].J Cardiovase Surg,2008,9(6):743-747.