社区法律服务学习中青年“法科生”的需求实现

——以中青法律诊所的相关实践为例

2015-03-10苗鸣宇

■ 苗鸣宇

(中国青年政治学院 教务处 北京100089)

社区法律服务学习中青年“法科生”的需求实现

——以中青法律诊所的相关实践为例

■ 苗鸣宇

(中国青年政治学院 教务处 北京100089)

中青法律诊所几年来的实践证明,社区对于法律服务的迫切需求和青年“法科生”对于自我实现的迫切需求,可以通过服务学习这样一种实践教学模式很好地结合起来。社区法律服务工作是我国今后一个时期内的重点工作。服务学习本身经过半个多世纪的发展,已经形成了一整套理论和配套的模型,我们必须尽快结合中国的实际情况,从各个专业或跨专业的实践教学、社区服务等实际工作入手,精心设计、认真总结、有效反思,摸索出一套符合中国需要的服务学习之路,以便更好地为中国青年大学生自身需求的实现提供更大的帮助。

社区法律服务学习 青年“法科生” 中青法律诊所

2014年10月,党的十八届四中全会报告中明确提出要“建设完备的法律服务体系,推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设”。社区的法律服务工作在这一“覆盖城乡居民的公共法律服务体系”建设进程中的基础地位显而易见。

自2008年12月以来,中青法律诊所①中青法律诊所成立于2007年12月6日,是一个在专业教师指导和监督之下,由中国青年政治学院学生(以法学院的本科生、研究生为主,还包括本校其他专业的学生)组成的学习小组、办案小组和志愿服务小组,也是青年大学生独立负责、承办实际案件、提供法律服务的实案型、公益型的教学组织。(以下简称“诊所”)已坚持6年在北京市海淀区中关村街道华清嘉园社区开展服务学习活动,为居民提供法律服务。诊所在北京市西城区新街口、什刹海两个街道的若干司法所、派出所和社区服务站的学习工作已近两年。截至目前,这些社区内的法律服务学习工作运行良好,参与的同学都表示收获很大。近期,诊所还在酝酿以城乡一体化建设为契机,依托本校的大学生村官队伍,将法律服务的范围拓展到农村社区。

为更好地发挥青年“法科生”(包括研究生和本科生,以下简称“法科生”)在社区公共法律服务中的作用,真正实现诊所秉承的服务学习理论所倡导的“双向增能”理念,在服务居民、服务社会的同时,实现青年法科生自我需求的更大满足,本文拟从诊所数年来开展社区法律服务学习工作的实际成果出发,以服务学习理论为指导,结合青年需求的最新科研成果,对青年法科生参与社区法律服务学习过程中的自我需求实现问题进行分析。

一、什么是社区法律服务学习

社区法律服务学习即指法律专业的大学生协助社区服务机构或管理组织,在社区内为社区居民提供公共法律服务,同时自身也获得法学职业实践训练和成长经验的服务与学习活动。

(一)公共法律服务

公共法律服务是公共服务和法律服务的交集,同时兼具两者的属性。公共服务,又称公共物品或公共产品,具有非竞争性和非排他性。非竞争性指一部分人对某一产品或服务的消费不会影响另一些人对该产品或服务的消费,并且新增一个消费者对供给者的成本没有影响;非排他性是指某人在消费一种产品或服务时,不能排除其他人消费这一产品或服务。法律服务则是指法律专业人士或相关机构以其法律知识和技能为法人或自然人维护其合法权益、提高经济效益、排除不法侵害、防范法律风险而提供的专业活动。

因此,公共法律服务可被界定为法律专业人士或相关机构以其法律知识和技能为法人或自然人维护其合法权益、提高经济效益、排除不法侵害、防范法律风险而提供的具有非竞争性和非排他性的专业活动。

(二)服务学习

服务学习是以实践为核心的一种教学方法。服务学习所秉承的思想源自美国著名哲学家、教育家约翰·杜威(John Dewey)的“做中学”(learning by doing)理念,这种实用主义导向的教育理论强调学习者需要回归现实生活实践,从做事里面求学问,在参与做的过程中发现知识、提高能力,并发展完善自己。服务学习提供了真实情境中的复杂问题环境,也为参与者提供了真实地参与问题、解决问题的机会,参与者需要通过自身的行动来获取相应的特定知识,而并非仅仅是书本上的具有普遍性、抽象性的知识。

二、青年“法科生”在社区服务学习中的具体需求

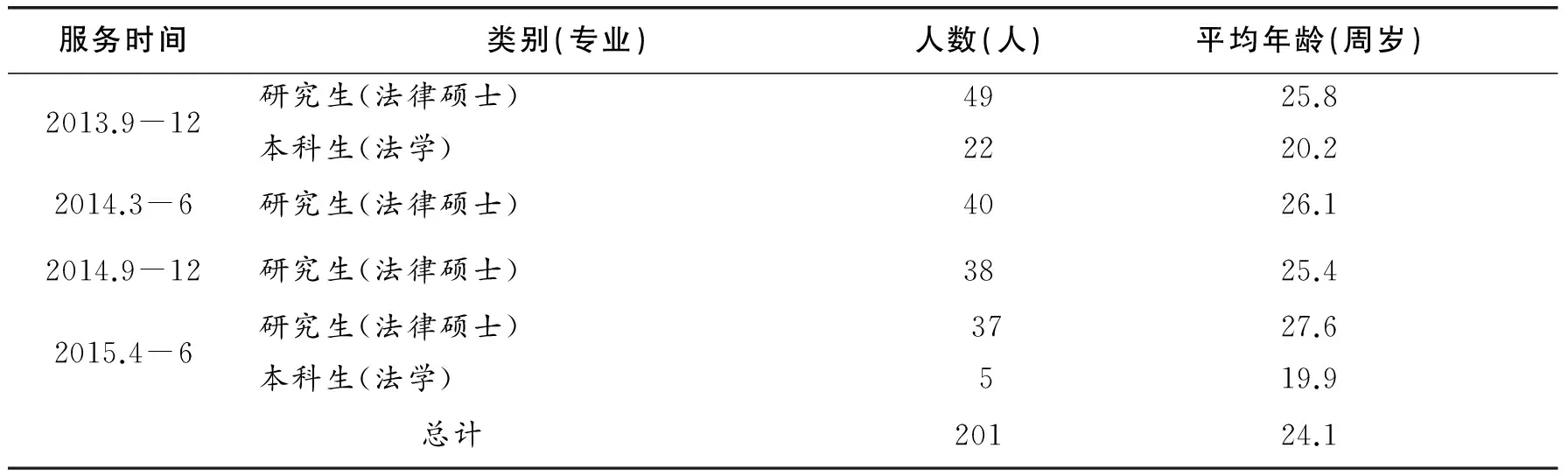

诊所开展社区法律服务学习的学生全部为法学专业,并以研究生为主(占总人数的86.57%),学生的平均年龄为24.1周岁。显然,参加诊所组织的社区法律服务学习的都是青年法科生,诊所也因而可以作为青年法科生自组织的典型代表。

中青法律诊所社区法律服务学习人员情况表

(一)青年“法科生”普遍需求在社区服务学习中的体现

中国共产主义青年团十六大报告所提出的“身心健康”、“个人成长”、“事业发展”、“社会参与”和“权利表达”等5项青年普遍的需求内容,又可以细分为若干次级指标*参见刘俊彦:《当代青年需求及其特征分析》,载《中国青年政治学院学报》,2014年第4期。。具体到青年法科生的社区服务学习活动来说,能够在此过程中直接得到体现和满足的青年需求及其细分指标主要有:青年个人成长需求中的受教育需求;青年事业发展需求中的就业需求和职业发展需求,即提高职业适应能力的需求和获得职业培训机会的需求;青年社会参与需求中的人际交往需求、参与社会组织需求和参与社会公共事务需求。

(二)青年“法科生”特殊需求在社区服务学习中的体现

除了青年的普遍需求之外,青年“法科生”们在参与社区法律服务学习过程中还会有一些特殊的需求,这些需求及其细分指标主要包括:尊重需求中的成就需求;贡献需求中的助人需求和奉献需求;大学生就业新需求中的提升实践能力与培养工作经验的需求,以及培养职业道德与意志的需求*参见涂庆皓:《新就业形势下大学生的需求变化与引导》,载《长春金融高等专科学校学报》,2010年第1期。。

综上所述,青年“法科生”在参与社区法律服务学习时可能得以满足的需求有三种情形:(1)以学习为中心的需求,包括接受教育、提升实践能力、接受职业培训、培养工作经验、提高职业适应能力的需求等;(2)以服务为中心的需求,包括人际交往需求、参与社会公共事务需求、助人需求、奉献需求等;(3)学习与服务相结合的需求,包括参与社会组织需求和成就需求等。

三、服务学习怎样帮助青年“法科生”实现自身需求

诊所开展的社区法律服务学习工作之所以能够持续数年并有所拓展,主要原因就在于服务学习的各方——青年“法科生”、社区服务机构、社区居民和学校、教师都不同程度地实现了自身的需求。仅以青年“法科生”的需求为关注焦点时,我们可以从“学习”和“服务”两个方面分别进行分析,寻找青年“法科生”特殊需求在社区法律服务学习过程中得到实现的具体原因。

(一)以学习为中心的分析

法律作为实践性极强的一门专业知识,对于实践型的学习方法有天然的需求,而服务学习就是以实践为核心的一种教学方法。

诊所在社区开展服务学习的过程中,先后涉及了两种教学方法:诊所式教学法和服务学习教学法。就法律专业的教学与学习而言,服务学习和诊所式教育可以说是异曲同工。其中,“临床训练”是服务学习先驱者们从自己多年的从业经历中总结归纳出来的27个服务学习实践领域的主题词之一,其重要性可见一斑。“临床训练”一词的英文是“clinical training”,另一种中文译法恰恰是“诊所式训练”。诊所式法律教育的英文则是“clinical legal education”,核心词汇恰恰也是“clinical”。显然,我们有理由认为,诊所式法律教育应该是伴随着服务学习运动的兴起而在法学教育领域中发生的教学法的改革。诊所式训练同时还包括诊所式师范教育、诊所式医学教育等。

也就是说,诊所在社区开展法律服务时不自觉地走了一条循序渐进的道路:先将诊所式法律教育的模式切实推向了社区法律服务的实践,待教学与服务之间的关系磨合成熟之后,又引入了更高层次的教学理念——服务学习。由于诊所坚持了以实践为中心的教育和服务理念,并取得了一定成功,因而诊所内的青年“法科生”们接受教育的需求、提升实践能力的需求、接受职业培训的需求和提高职业适应能力的需求都得到了较好满足,并且能够较好地学以致用、理论联系实际。

(二)以服务为中心的分析

从服务的角度来分析,我们认为,青年“法科生”的需求实现要依赖以下两个主要因素:

1.青年“法科生”社会参与的组织保障——社区服务站

北京已建立完善的社区“党居站”工作模式,其中的“站”即社区服务站,是社区居(村)民委员会的专业服务机构,在社区(村)党组织和社区居(村)民委员会的统一领导和管理下开展工作。社区服务站的建设对于推进政府公共服务覆盖到社区,提升社区管理和服务水平,完善以民生需求为导向的新型社区服务具有重要的意义。诊所的社区法律服务学习最常见的对接机构就是社区服务站,社区服务站为诊所的学员进入社区提供了社情介绍、办公场所等必要的支撑。

同时,社区服务站自身的法律服务能力有限,迫切需要外部力量的支持。根据北京市民政局于2012年发布的《北京市社区服务站管理办法》(京民社区发[2012]236号文件)之规定,北京市的各社区服务站应当为居民提供包括“法律服务”在内的很多“基本公共服务”。这一管理办法的第十八条对社区服务站的工作人员配备标准做了这样的规定:“原则上城市社区每500户居民配备1名专职工作人员,1 500户以下的配备3人;农村社区每300户居(村)民配备1名专职工作人员,600户以下的配备2人。”显然,从社区服务站方面来看,社区法律服务必须依靠外部力量来提供,因此诊所的青年“法科生”们较好地填补相应的专业资源欠缺。

2.青年“法科生”成就感的基础——社区法律服务的供需矛盾

现代社区居民的法律服务需求与日俱增,但由律师提供的市场化的法律服务在普通民众的生活中尚不普及,例如存在律师数量分布不均的问题。尽管北京已经是国内律师人数占市民人口比最高的城市,但仍然存在着区域律师资源配置严重不均衡现象。截至2012年底,北京市律师总数为22 789人,其中,朝阳区10 106人,占全市律师总数的44.35%,而房山、门头沟、怀柔、平谷和密云等六个远郊区县律师总数仅为225人,律师人数最少的延庆县仅有10人[1]。

在市场化的付费法律服务不能满足需求的情况下,社区居民目前更多地依赖于社区服务站提供的免费法律服务。可是,目前我国各级政府机构“购买服务”的实践尚不发达和成熟,加之随着生活水平和收入的普遍提高(但往往又不足够),依据《北京市法律援助条例》能够申请法律援助的社区居民日益减少,因而社区法律服务在当前只能被定位为纯公益行为。对比之下,不重经济报酬而更看重助人需求、奉献需求、尊重需求的青年“法科生”们当然更加适合担此重任。

诊所的实践有力地证明了这一点。2010年4月诊所最初开展常态化社区法律服务的时候,其实是有律师事务所与诊所一道共同参与的。但一年合作协议期满之后,由于社区法律服务并没有给律师事务所带来明显的业务增长等原因,律师事务所便不再续约,而诊所的青年“法科生”们则一直坚持到了现在。相应地,青年“法科生”们的坚持也最终为他们自己的助人需求、奉献需求和尊重需求的满足创造了机会。

[1]于泓源:《关于推进基本公共法律服务的思考》,载《中国司法》,2014年第4期。

(责任编辑:任天成)

2015-03-02

苗鸣宇,中国青年政治学院教务处副教授,法学博士,中青法律诊所指导教师之一,主要研究法学。