高校学生问题研究在青年期刊中的显现及其影响

——以《中国青年政治学院学报》为例

2015-03-10■夏秋

■ 夏 秋

(中央财经大学 信息学院,北京 100081)

高校学生问题研究在青年期刊中的显现及其影响

——以《中国青年政治学院学报》为例

■ 夏 秋

(中央财经大学 信息学院,北京 100081)

以“青少年研究”栏目的高校学生问题研究论文为样本,对2012-2014年的发文情况、研究趋向和影响力进行了量化分析,结果发现:研究主题集中在教育、管理和行为方面,研究热点围绕就业、网络、消费等问题;最常用的研究方法是调查和多变量分析、文献分析、观察研究;作者构成呈现以高等院校、高级职称、北京地区为主的态势;三年的论文下载率均达到100%,前两年的论文被引率超过七成,读者的关注重点与发文趋向基本吻合。

高校学生 青年期刊 《中国青年政治学院学报》

本文以《中国青年政治学院学报》“青少年研究”栏目2012-2014年间所发表的论文为范围,以高校学生问题的研究论文为样本,利用“中国知网”的相关数据,参照期刊论文研究的思路[1]和构架[2],从发文情况、论文来源、研究主题、研究方法、作者结构、成文形式、社会影响等分析视角出发,在逐篇研读样本论文的基础上按照论文题目、作者姓名、职务职称、所属机构、基金层次、研究主题、研究方法、被引数量、下载数量等类别建立了数据库,通过不同的统计方法进行量化分析,由此形成近三年来高校学生问题研究趋向及社会影响的简要总结,并期待该结果可以为高校学生问题的研究提供一些启示,对相关研究起到一定的推动作用。

一、发文情况

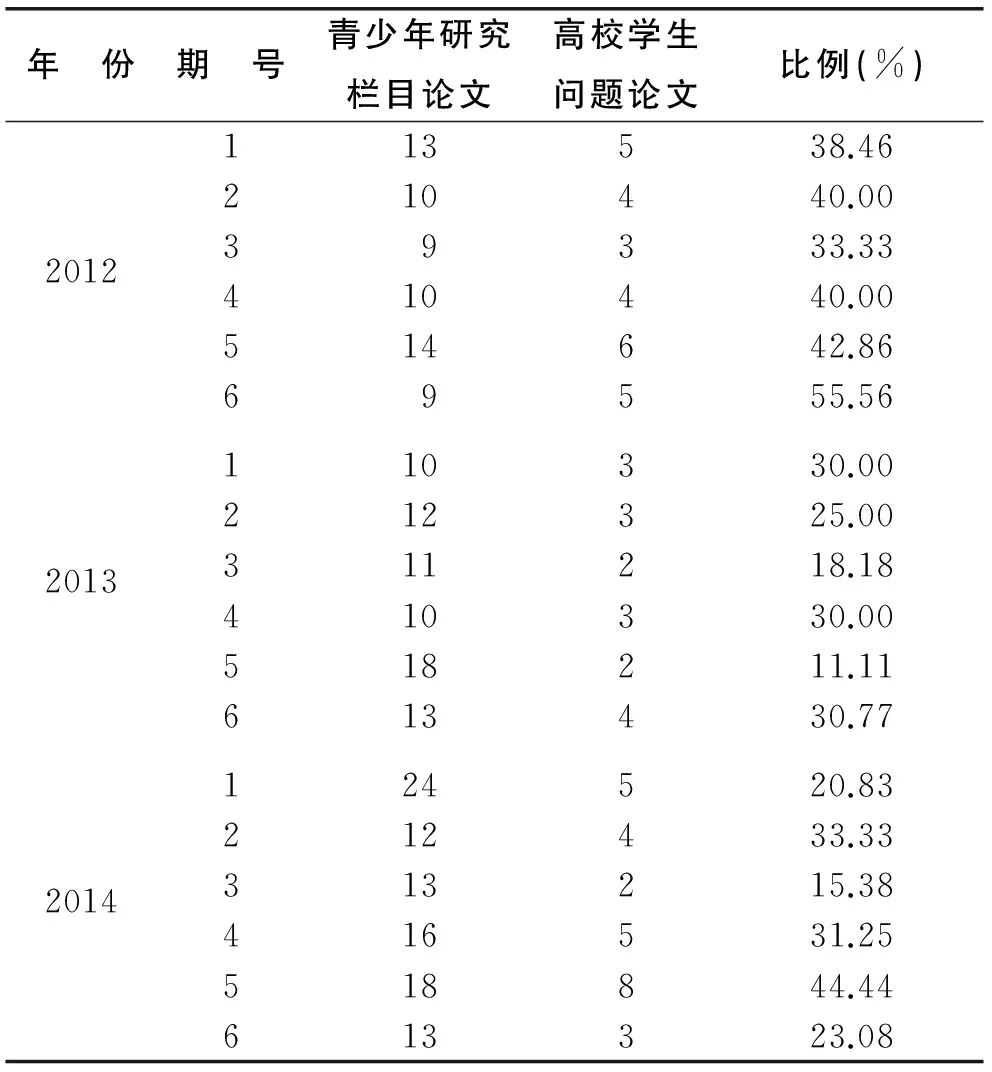

1.发文比重和发文频次

如表1所示,2012-2014年,“青少年研究”栏目共发表论文235篇,其中研究高校学生问题的71篇,比重为30.21%,各期之间的发文比重变化较大,最低的仅11.11%,最高的达55.56%。就频次而言,每期都有相关的论文,最少的2篇,最多的8篇。这些充分体现了“青少年研究”栏目对高校学生问题的高度重视。“青少年研究”栏目的题材很多,在众多的题材中,能将高校学生问题的比重和频次保持在较高的水平上是难能可贵的。

表1 高校学生问题研究论文的发文频次及比重

2.论文来源和基金论文

在71篇高校学生问题的论文中,有57篇来自校外,比重为80.28%,有14篇出自本校,比重为19.72%,内稿选用的比重明显低于《中国青年政治学院学报》的平均内稿比31.67%[3]。有基金项目资助的论文39篇,比重为54.93%,非基金论文32篇,比重为45.07%,与国内影响因子排名最高的六种高教类期刊57%的基金论文比大体相当[4];外稿的基金论文比为57.89%,高于内稿的42.86%。从基金层次看,主要集中在省部级项目,比重在六成以上;其次是校级项目,比重超过两成;最少的是国家级项目,比重不足两成。可见,“青少年研究”栏目在稿源的选择方面,更注重的是质量,因为外稿和基金论文通常都会被认为在质量上略胜一筹。

二、研究趋向

1.研究主题和研究方法

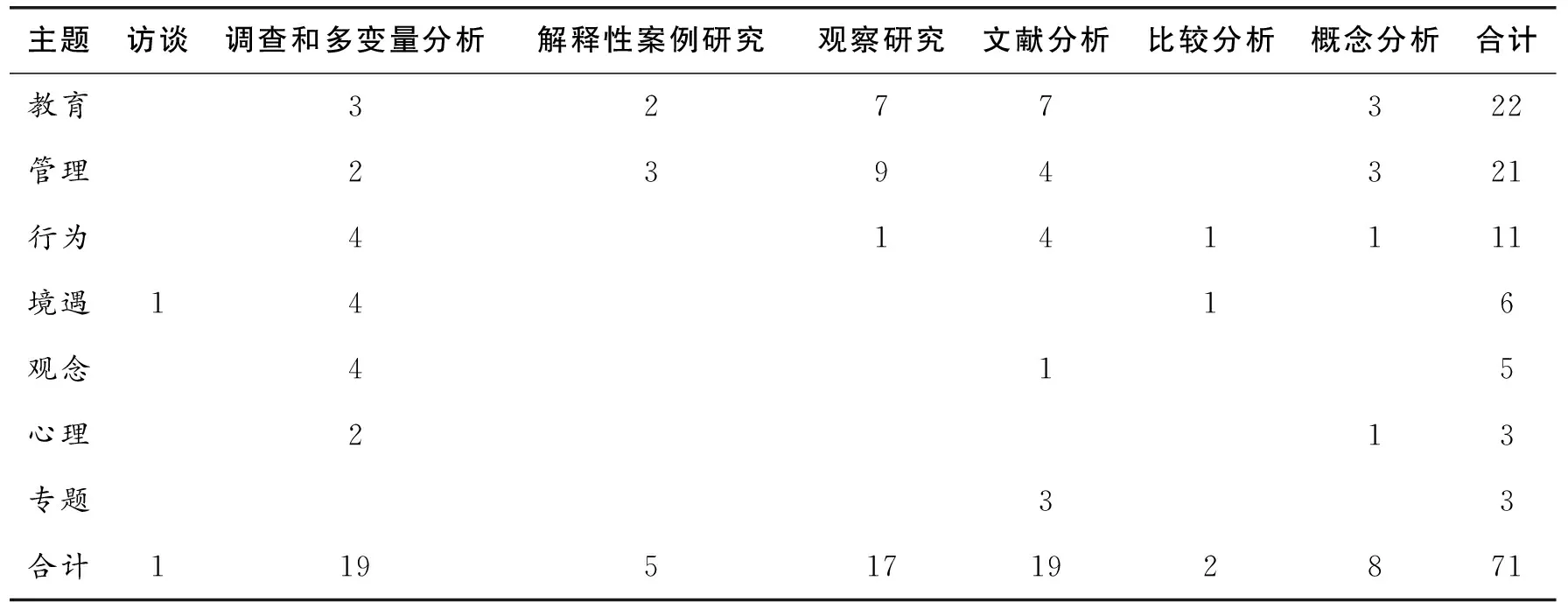

高校学生问题的研究主题,主要集中在教育、管理、行为、境遇、观念、心理、专题七个方面,其中学生的教育、管理和行为问题最受重视,比重分别达到32.39%、28.17%和15.49%;学生的境遇、观念和心理问题也得到不少关注,比重分别为8.45%、7.04%和4.23%;此外还有一些专题研究,比重为4.23%。不同主题下的研究内容各有侧重,教育主题侧重的是思想政治(31.82%)和素养(22.73%),管理主题侧重的是行政后勤(28.57%)和党团组织(23.81%),行为主题侧重的是网络(27.27%)和消费(18.18%),境遇主题侧重的是就业(50%),观念主题侧重的是价值观(60%),心理主题侧重的是心理健康(66.67%),专题研究侧重的是共青团组织(66.67%)。换一个角度,从论文题目的主题词看,出现频次最高的词都与“职”“业”相关,共计出现14次,比重约占全部论文的两成,包括“创业”、“择业”、“求职”、“就业”、“职业生涯”等。这也从一个侧面说明,与未来职业相关的议题是高校学生问题研究所关注的重点之一。

从表2可以看到,主要的研究方法包括访谈等7种,其中,最常用的是调查和多变量分析(26.76%)、文献分析(26.76%)、观察研究(23.94%)。总体而言,高校学生问题的研究在方法上显得比较单调,有些适用于社会科学研究的方法如批判性分析、现象学方法等均未被采用。当然也有不少论文同时采用了多种研究方法,这里仅以最主要的研究方法为统计依据。另外,不同研究主题所采用的研究方法也各有特点。可见,研究方法与研究主题有着一定的相关性,不同的研究内容,通常都有相对应的研究方法与之匹配。

2.作者构成和作者分布

作者的构成情况主要看职称层次和成文形式。从职称层次看,正高职称的11人占15.49%,副高职称的34人占47.88%,中级职称的14人占19.72%,其他(无职称、行业职称、学生等)12人占16.9%,具有高级职称的作者比重超过六成,相对偏高。从成文形式看,独立撰写的41篇,占57.75%,合作撰写的30篇,占42.25%,合作度(所发论文的平均作者数)为1.49,均属于正常范围[5],合作关系基本为师生、同行或同事。此外,注明职务的作者有28人,包括校党委书记1人,校团委书记、副书记4人,学院党支部书记、副书记8人,院、处领导12人,研究机构副主任2人,公司总监1人,其中校级领导的比重明显偏低。总体来看,职称层次和职务层次的构成在代表性方面有所不足。

表2 不同研究主题所采用的研究方法

作者的分布情况主要看机构属性和机构属地。在机构属性方面,高校独占鳌头,比重高达92.96%,其中重点高校占30.99%、普通高校占53.52、高职院校占8.45%,而其他单位(包括研究机构、主管部门等)的比重过小;在机构属地方面,来自北京的第一作者有36人,贡献率高达50.7%,而来自河北、山东、天津、内蒙古、海南、浙江、吉林等16个省市自治区的第一作者35人,合计贡献率仅为49.3%。总体来看,作者的分布状况不论是在机构属性还是属地方面都不太均衡,研究机构和外地作者的比重明显偏低。

三、影响力

影响力主要体现在论文被引和下载两个方面。考虑到目前论文发表的周期较长,而论文所产生的影响又有明显的滞后性(被引和下载量的多少均与发表时间的长短成正比),本文在数据的选取方面做了一些必要的处理。“中国知网”的相关统计数据(截至2014年12月10日)显示:2012年发表的27篇论文,下载率100%,累计下载总量7 095次,平均单篇下载量为262.78次;被引论文20篇,被引率74.07%,累计被引总量93次,平均单篇被引4.65次。2013年发表的17篇论文,下载率100%,累计下载总量2 559次,平均单篇下载量为150.53次;被引论文11篇,被引率64.71%,累计被引总量93次,平均单篇被引2.82次。2014年发表的27篇论文,下载率100%,累计下载总量1 399次,平均单篇下载量为51.82次;被引论文2篇,被引率7.41%,累计被引总量2次,平均单篇被引1次。可见,相关论文在社会上都产生了不同程度的影响,2012年论文所产生的社会影响在数值上表现得更为明显;2014年相关论文100%的即年下载率,也说明“青少年研究”栏目的高校学生问题研究具有较高的影响力。可以相信,随着时间的延续这些论文所显现的影响会越来越大。为了使结果更能接近真实状况,下面的分析将只选取2012和2013两年的综合数据,以尽量减少因数据时长过短所造成的偏差。

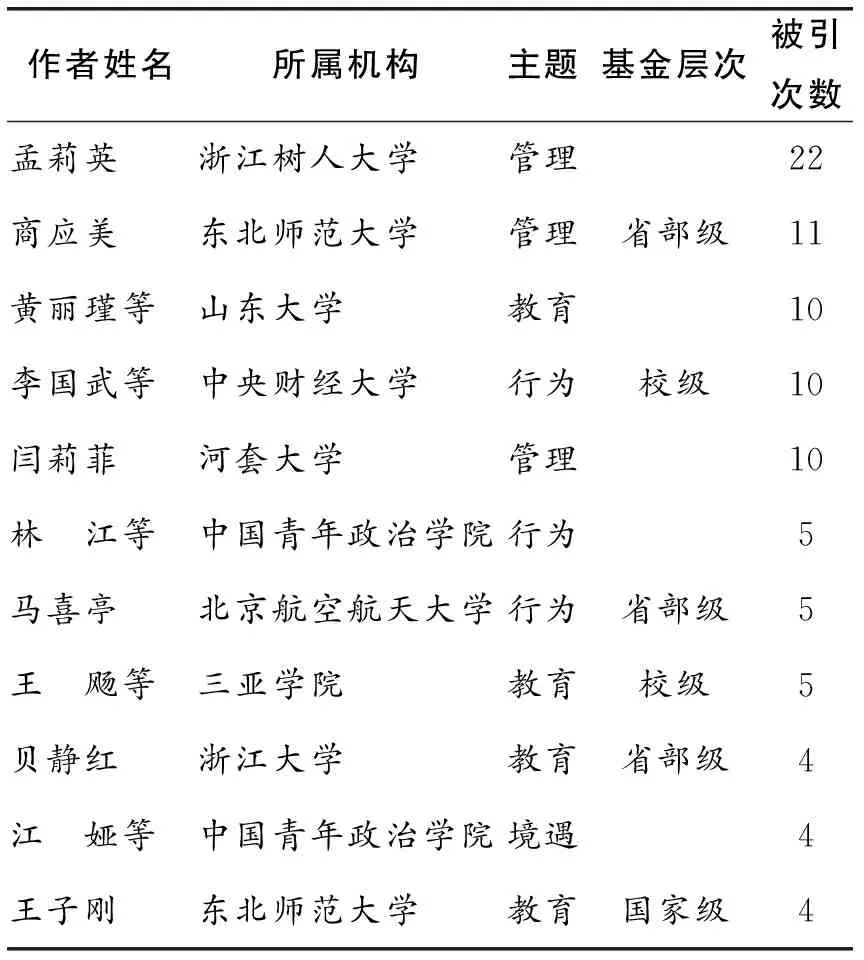

1.被引量比和被引重点

两年的44篇论文中,有31篇论文被引,被引率70.45%,被引总量124次,单篇最高被引量22次,最低单篇被引量1次,平均单篇被引量为4次。表3所列出的是被引量超过平均数的论文情况,可以得出5个结论:一是研究主题主要集中在教育(36.36%)、管理(27.27%)和行为(27.27%)方面;二是与就业、网络相关的内容最受青睐;三是被引次数较多的论文其基金论文比与栏目发文的基金论文比大体相当;四是在被引较多的论文中,北京作者的比例为36.36%,较之于外地作者的73.74%明显偏低,说明外地作者的论文质量也不可忽视;五是第一作者为非高级职称的论文有3篇,比重接近三成,其中商应美(中级职称)和黄丽瑾(大学生)的论文在被引量中名列前茅,说明非高级职称作者的论文质量也不容小觑。另外,从引证文献的出处看,主要集中在两类载体上:针对性较强的高校学报和教育类期刊专业性较高的学位论文。这说明高校学生问题也是关注的重点,而且正在成为研究生群体的研究方向之一。

2.下载量比和下载重点

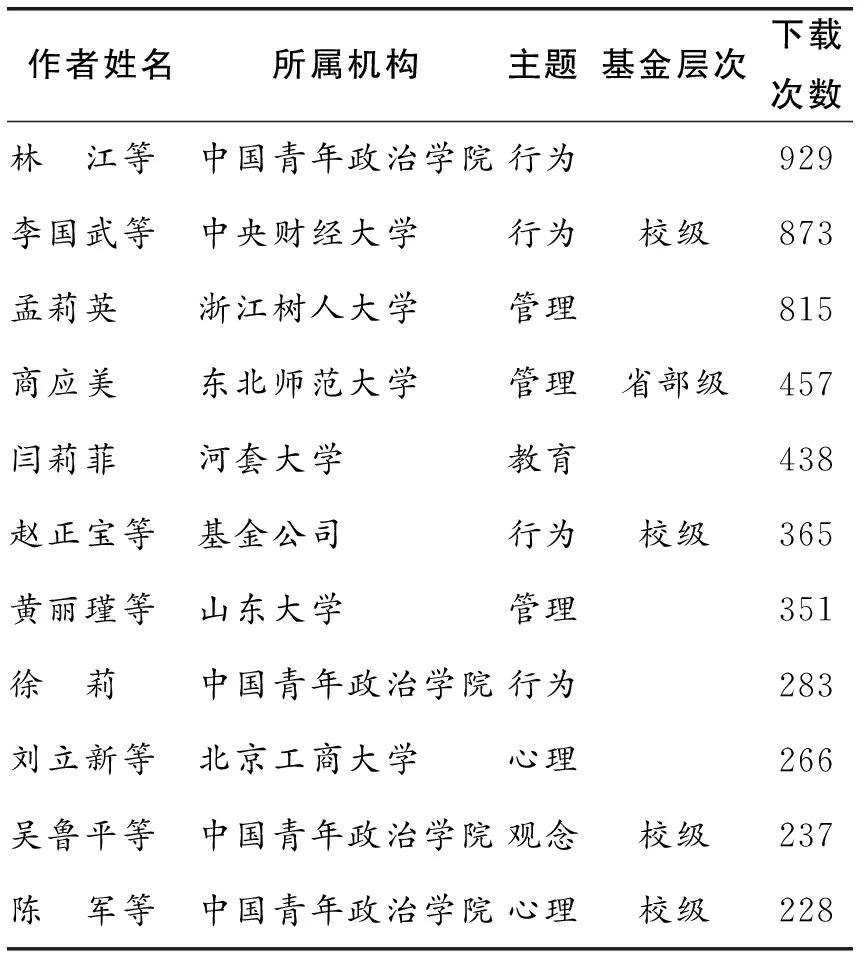

两年的论文44篇,下载率100%,下载总量9 654次,最高单篇被下载929次,最低单篇被下载量26次,平均单篇下载量219.91次。表4所列出的是下载量超过平均数的论文情况,从中我们也可以得到5个结论:一是在下载量较高的论文中,受关注最多的研究主题是行为(36.36%)和管理(27.27%),其次是心理(18.18%)、教育(9.09%)和观念(9.09%),关于行为的研究主题似乎更受欢迎;二是与网络、就业、消费内容相关的论文下载量较大;三是下载量较大的论文其基金论文比低于栏目基金论文的发文比重,且级别偏低,也进一步说明基金论文的影响力不如预期;四是有4篇第一作者分别为非高校(赵正宝)、中级职称(商应美、陈军)、大学生(黄丽瑾)的论文名列表中,这又从另一个侧面说明作者的机构或层次与论文影响力大小之间不存在必然的关联性;五是从发文比例上看,内稿的受关注程度明显高于外稿,发文率与下载率的对比也说明内稿在质量上并不逊色于外稿。

表3 被引量超过平均数的论文排序

作者姓名所属机构主题基金层次被引次数孟莉英浙江树人大学管理22商应美东北师范大学管理省部级11黄丽瑾等山东大学教育10李国武等中央财经大学行为校级10闫莉菲河套大学管理10林 江等中国青年政治学院行为5马喜亭北京航空航天大学行为省部级5王 飏等三亚学院教育校级5贝静红浙江大学教育省部级4江 娅等中国青年政治学院境遇4王子刚东北师范大学教育国家级4

表4 下载量超过平均数的论文排序

作者姓名所属机构主题基金层次下载次数林 江等中国青年政治学院行为929李国武等中央财经大学行为校级873孟莉英浙江树人大学管理815商应美东北师范大学管理省部级457闫莉菲河套大学教育438赵正宝等基金公司行为校级365黄丽瑾等山东大学管理351徐 莉中国青年政治学院行为283刘立新等北京工商大学心理266吴鲁平等中国青年政治学院观念校级237陈 军等中国青年政治学院心理校级228

3.被引量与下载量的关联性

两年的被引量和下载量超过平均水平的论文数量都是11篇,并且11篇论文中有6篇是相同的,重叠度超过半数;6篇被引量最高的相同论文,所对应的下载量也都名列前茅。这一结果显示,论文被引量的高低与下载量的多少存在着明显的正关联性,就此而言,下载量的多少在一定程度上也可以体现出论文质量和价值的高低。

四、总结与建议

1.发文特点

(1)重视程度高。在版面分配方面很有保障,维持了较高的发文比重和频次,既与高校学生在青少年群体中的重要性相吻合,也凸显了对高校学生问题研究的重视。(2)热点捕捉准。选题方面颇具眼光,不同专题的发文比重与读者的关注趋向基本一致。(3)质量把控严。在稿源选择方面比较严格,较低的内外稿比、较高的基金论文比、较高的作者层次,在一定程度上体现了栏目对论文质量的要求。

2.研究趋向

(1)主题比较集中。涉及教育等多个领域,但重点主要集中在教育、管理和行为3个方面。(2)方法相对单调。研究方法使用相对集中,有些适用于社会科学研究的方法未被采用,反映出高校学生问题研究还存在着方法问题。(3)队伍有失均衡。作者队伍在职称、职务、机构类型、属地分布方面的构成比例都存在着不同程度的失调,在代表性方面有一定的欠缺。

3.影响力探究

(1)影响力度明显。虽然受到反馈周期过短的制约,但下载率和引用量还是显示了较强的影响力,较高的下载量应该也是对论文质量和价值的一种肯定。(2)关注重点突出。读者关注的主题与发文比重大体相同,从引证文献的出处看,凸显了这些论文载体对青年问题研究的关注。(3)论文选择务实。从下载量、被引量与发文比重的关联性角度看,论文背景、作者层次和论文来源并非主要影响因素,反映出读者更注重的是论文的内在,选择主要看论文是否具有参考价值。

4.相关建议

(1)选题以热点为中心。继续把握主题,及时掌握读者的需求,围绕与现实结合紧密的热点问题,注重选题的创新性和前瞻性,为相关实践提供更多的思路。(2)择稿以质量为前提。不必拘泥于稿件来源、论文背景、作者层次等表象。(3)取舍以多元为标准。针对主题相同、质量相当的论文,可优先录用中低职称、北京以外省市、非高校机构、采用不常见研究方法研究的作者的论文,使研究队伍在构成上更具有广泛性和代表性,并引导研究方法向多样化发展。

该刊于2015年更名为《中国青年社会科学》,更名后已出版三期,虽然尚无法进行定量分析,但从总体上看,对青年理论问题研究更加深入,更加关注青年现实热点问题,如“特别观察”等专题研究有所加强,且针对性增强,已出版的三期里就策划了8个专题,更加强化了青年问题和青年事件研究意识,为解决青少年社会问题提供了现实和理论依据。这些努力也获得了学术界的认可。据不完全统计,仅三期已被权威摘转期刊摘载近十篇。如此,相信该刊未来将有更大的发展空间。

[1][5]夏 秋:《<中国高教研究>教学改革研究专栏评析》,载《中国高教研究》,2006年第8期。

[2][4]周光礼 谢 清:《中国高等教育研究的前沿与进展:2012年年度报告》,载《中国高教研究》,2013年第7期。

[3]刘向宁:《高校文科学报内外稿质量初探——以教育部第3批名刊为例》,载《中国青年政治学院学报》,2014年第5期。

(实习编辑:张宇慧)

2015-04-16

夏 秋,中央财经大学信息学院副研究馆员,主要研究高等教育管理和信息管理。