高智商者犯罪心理探析

——从复旦大学投毒案说起

2015-03-10李玫瑾

■ 李玫瑾

(中国人民公安大学 犯罪学学院,北京 100038)

高智商者犯罪心理探析

——从复旦大学投毒案说起

■ 李玫瑾

(中国人民公安大学 犯罪学学院,北京 100038)

复旦大学医学院发生的投毒命案再次让人们关注到那些高智商者的犯罪心理问题。从案情分析发现,高智商者的犯罪行为充分体现其智商与专业知识背景,但犯罪动机中却完全缺失高智商应有的价值判断、价值权衡和价值抉择。真正决定他们犯罪动机的不是智商,而是负面情绪的放纵和积累。不良情绪才是高智商者出现犯罪心理的根本动力。高智商对这种危险动力并不能起到制止作用,反而助纣为虐。真正能够对人的行为有约束力和制动力量的是观念,了解观念的生成方式和补充这一心理要素才是减少高智商者犯罪的关键所在。

高智商者 犯罪心理 犯罪动机 情绪管控 观念生成

2013年4月1日上海复旦大学医学院发生一起投毒案件,经媒体报道后引起了社会的广泛关注[1]。案件在几天之后被警方迅速侦破。当明确“是什么人”投毒之后,“为什么”就成为人们关心的问题。对人类行为原因的探究是人类自我认识并不断文明进步的动力,对于违反人类情感的故意犯罪行为就更需要探究其发生的内在原因,唯有找到缘由才能找到减少这类行为发生的路径。

本案值得解析的是:行为人在最初高考时选择了终身救死扶伤的医学专业,以优异的成绩考入中国著名的大学,在医学院8年的学习经历见过无数生生死死,这意味着,救死扶伤已不仅仅是空泛的初衷,还应该是数年潜移默化浸入内心的准则。人们不禁要问,是什么力量让他以所谓玩笑的方式、用自己曾经实验过并深知毒性的毒物放在朝夕相处且无深仇大恨的同学的饮水桶中?眼见同学中毒之后的每一步的表现,他竟然起居如常?甚至与被害人父亲同居一室,也没有自责而去挽救生命的行动——这一切是怎样的心理背景?这是情感的异常,还是人格的异常?是专业教育的某种缺失,还是生活教育的匮乏?总之,法庭的法槌已经落下,然而,就由本案引发的问题和思考却无法轻易结束。本研究将根据心理学理论对此案披露出来的信息进行有限的犯罪心理解析。

一、高智商者犯罪:行为高智商但动机低智商

对几起大学生、高学历犯罪的个案观察发现,他们在犯罪行为中有明显的高智商含量,但在其犯罪动机中则明显缺乏相应的智商水准。这是他们犯罪心理中一个重要的现象,就要解析这一现象,需要了解两个较为复杂的心理概念:动机和智商。

就人类的各种行为而言,虽然存在着无动机的行为,例如,蠢人言行愚蠢并非他动机的结果,但是,人类绝大多数的行为都有着动机发生过程中的一种价值取向。虽然个人行为隐含的价值观,但却因人而异。然而趋利避害几乎是人与动物所共有的最普遍的价值取向,即使复杂的犯罪现象中有自我毁灭式的犯罪者,也都追求让自己受益的目标,同时逃避或躲避不利于自己的结果。最早提出这种犯罪趋利避害追求快乐说的学者就是刑事法学创始学派代表人物之一的边沁。他指出:“动机必然涉及行为,激发行为的是快乐、痛苦和其他事件。因此,就一种词义而言,动机必先于这样的事件。”[2]

心理学对动机(motive)的定义是:“引起个体的活动,维持已经引起的活动,并促使该活动朝向某一目标的内在进程。”[3]其中引起活动的内在生物学动力就是需要。需要是促使个体行为的内在动力[4],也是有机体内部的一种不平衡状态。当需要(一种不平衡状态)已经达到一定强度、使人产生了紧张或紧迫感时,人就会出现觉知即意识,当个体觉知到这种需要时,动机活动就开始启动。动机最终会导致行动,行动的结果旨在消除这种紧张或紧迫感。可是,作为人类最复杂的心理现象之一,引发行为的动机不论行为出现的快慢,不论行为复杂还是简单都必须经过“动机过程”,这一过程类似于计算机的“运算”,外部只能观察运算时间的长短,如有的犯罪行为可看出精心策划已久,有的犯罪看似一时冲动。事实上,即使瞬间的冲动,行为人内心也有过动机过程。动机过程包含我要什么、目标是什么、值与不值、决定、行动。总之,是对自身需要的意识、对外部可取目标的选择,在目标选择时进行价值判断,然后选择一价值做出决定,再去行动[5]。显然,只要属于动机行为就属于有目的、有价值判断、有选择的行为。所以,一种行为的动机水平不仅显现行为者的需要内容和需要程度,还包含着行为者的价值判断力和目标选择力。后者必然显现行为者的智力水平。

智力(intelligence)在《心理学辞典》中的简单解释是:一个人学习和应用知识的能力,也有将其解释为思想和推理的能力。心理学辞典对这一概念的解释是:与测量技术密切相关;从经验中获益的能力[6]。有效的智力在相当程度上取决于遗传水平,虽然后天教育有开发成分,但先天禀赋对人的智力水平有着决定性的作用。智力通常用智商来测量,测量结果简称智力商数(IQ),由于智力有先天禀赋的成分,所以对幼年的人可通过非言语测试检测其心智,测试的分数与他实际年龄进行比值计算。当人成年后则采取另一种方式即离差智商(deviation IQ)进行测试[7]。由于智力可通过学习和应用知识衡量,人在后天进入学校进行学习的综合学习成绩也可在一定程度上反映出人的智力水平。因此,通过逐年学习考试最终以高分考入社会认可的知名大学的学生多被看作“高智商者”。可以这样理解,高智商者即智力优秀者在认识、判断、推理上,在权衡利弊、择优向善上应该比智商一般的人呈现出更好的水平。同理,那些危害社会、触犯法律、当受处罚的犯罪行为,害人同时终将害己,故高智商者很容易理解这种行为的结果,他们若权衡自己的价值与人生的目标后一般从理性出发不会轻易地选择犯罪。

英国曾有研究者发现,在非语言智商测试中标准分低于90分的男孩有三分之一最终成为少年犯。这一比例是那些标准分高于90分的男孩的两倍[8]。另一项对少年犯和普遍少年的智力测试也发现,未成年的犯罪人智力(M=4.81 SD=2.11)和普通少年智力(M=5.58,SD=1.908)作独立样本t检验发现,差异非常显著(P<0.05),犯罪少年的智力明显低于普通少年*参见欧瑜霞:《学业不良对未成年人偏差行为的影响研究》,中国人民公安大学2015 年硕士论文。。事实的犯罪状况也大致如此,监狱中属于高智商犯罪被判刑并服刑的人员比例数较低。为何低智商者在监狱中居多数?相关研究发现,犯罪人员虽然形形色色,但究其原因大致可归为这两类:一是家庭背景有缺陷,一是个人天赋有缺陷。前者如家庭极度贫困、父母受教育程度低、错误的抚养方式等都可以让一个人(甚至有良好天赋的人)因为没有经历好的社会化过程而出现认知、情感、意识和人格上的缺陷,进而导致他们在其后的生涯中遇到相应的环境时成为一名犯罪人。后者即个人天赋有明显缺陷,这类人虽然在人口中所占比例低,但在监狱的服刑人员中则占有相当高的比例。个人天赋方面的缺陷主要与遗传有关,其中最常见的有智力水平偏低(智商90以下),智力不均衡(综合学习能力弱但某一方面如体育有超常天赋),有精神类的疾病等。这些人不仅学习困难,其生存也会面临各种困难。如极难得到一份稳定且收入良好的工作,很难吸引异性,他们养活自己都较困难,更难养活一家人。因能力平庸,不择手段的行为也就成为他们容易犯罪的缘由。

与这两类人相比,高智商者完全不同,不管他们出身如何,一旦接触学校的学习就可能显现出这种天赋,有良好的智力作基础,再加上他们的兴趣与刻苦,经过十多年的努力学习,他们的智力被继续开发,他们的内心被注入知识的同时也增加了见识。他们大多有较好的辨别力、判断力、权衡力和选择力。同时,经过无数次考试和坚持学习的过程,使他们形成了为实现某种人生目标而必须的坚持信念,从而形成了自我约束和克制力。由于他们多年的努力,父母对他们很放心,学校老师对他们很满意,他们自己也因为通过各级考试而多次获得成就感。如果他们认真生活,不仅能让自己和家人衣食无忧,还可以为社会做出很大的贡献。

问题在于许多想象中的构建与现实仍然有距离。观察复旦投毒案、云南大学杀害同学案、陕西西安大学生交通肇事杀人案、中国政法大学课堂杀师案等可发现,他们在选择犯罪行为指向时,存在着明确的目标指向,也存在着明显的自我意识。如林森浩在实施投毒、杀人行为时已经表现出避人耳目、逃避侦查的行为,这所有的行为表现足以证明其动机的抉择、其行为有足够的智力参与和控制。可是,目标抉择中的价值权衡和取向的表现何在?让人惊异的是,决定动机最关键的环节即价值判断、价值权衡、价值抉择完全缺失,从而在他们的犯罪动机中无法显现指向性抉择的智力水平。

以下是记者访谈摘要:

林森浩:那天就发生了这个事。我在对面寝室里玩游戏,然后我旁边就站了一个同学叫付林元(音),黄洋这个时候回来了,基本跟平常一样,笑嘻嘻地说,愚人节要到了,要不要整人,然后边说还边拍了付林元的肩膀,很得意的样子,我当时看着心里很不顺眼。

记者:为什么不顺眼?

林森浩:当时那个很得意,一直猛拍付林元的样子,让我当时很不顺眼。

记者:作为一个年轻人来说,在愚人节想玩一玩,开个玩笑为什么你觉得是不顺眼的?

林森浩:我当时就想着,你要整人,我就来整整你。

记者:你觉得他说的整人目的是你吗?

林森浩:不是我。

记者:那为什么他又不整你,你要整他?

林森浩:当时就这样让我看着不顺眼,就想着整整你。

……

记者:你有没有想过这些剂量有可能导致他巨大的不适,甚至死亡,当时。

林森浩:那肯定没有想到。

记者:这种化学试剂,它的毒性因为你做过试验,你是心里有数的是吧。

林森浩:我知道它对肝脏有损伤。

记者:有多大的损伤?

林森浩:可能导致死亡,当时可能没有想到。

记者:是没有想到,还是不知道,还是没有把握?

林森浩:没想到。实际上我也没有把握。

记者:你没有把握。

林森浩:对。

记者:你是一个学医学的学生,怎么会做这么一个没把握的事情呢?

林森浩:跟我刚才说的那个值有关系。

记者:也就是说不计后果。

——摘自2014年02月24日13:33 CCTV面对面访谈原话[9]

多个“没有想到”和“没有把握”,犯罪行为竟然就发生了。不要以为这是偶然,这只是个案。如果搜寻相关的大学生犯罪案例几乎都可以找到这种“有智商的行为,无智商的动机”现象。

早在1991年11月1日,美国阿衣华大学,一名学天体物理学的中国留学生卢刚突然开枪杀死自己的导师、物理系主任、另一教授和同专业的中国同学,还有1位副校长及秘书,然后自杀。全世界研究“太空等离子”的物理学家也就三百人左右,而他瞬间杀死了5名专业人才[10]。专业知识虽使他知道宇宙之浩渺,却未能使他了解人间之纷繁;虽使他理解时空深远无极,却未能使他知道生命的有限和珍贵;虽使他知道用量的均衡来衡量一切,却未能教会他每一条生命背后有多少生命的牵挂。

2004年2月23日,自称与同学打牌发生争吵的马加爵,因为生气7天后在宿舍里3天内杀害4名同学。当记者问:你现在能解释自己当时的行为吗?他答:当时想得很少,就是充满了恨。记者问:你的恨并非一下爆发。办假身份证、买铁锤、火车票等,你为作案和逃跑都做了准备。他答:那段时间每天都在恨。必须要做这些事,才能泄恨,至于后果是什么,没去想。记者问:孩子都懂得“杀人偿命”,你没想到这点?他回答:这我知道。我已准备付出这个代价。记者问:不惜以自己的生命作为代价? 他答:是。只是没想到对其他人,包括对自己和同学的家属、对学校,会造成这么大的影响[11]。

在2010年10月20日的晚上 ,21岁的大学生药家鑫驾驶私家车,在西安大学城附近将一位骑着电动车的女性撞倒。他立即下车察看,当他发现对方腿部受伤无法站立时,竟然想到的是“都说农村人难缠,不如把她杀掉”,随即拿出携带的刀具疯狂地在对方身上连刺8刀,致其当场死亡。一起简单交通事故竟然出现了杀人指向。事后问他“农村人难缠”的根据从何来时,他竟然一脸茫然,因为在他成长的经历中并没有接触过农村人,更没有遇到过难缠的事情。此案的犯罪动机更是既无感性根据也无理性根据,再一次佐证了无智商水准的动机导致犯罪[12]。

二、高智商者犯罪:行为有策划但情绪缺管控

为何高智商犯罪者的犯罪行为有智商体现、而犯罪动机无智商水准呢?寻找这一答案仍需回到他们自我陈述的材料中。

1.林森浩访谈材料

记者:这是外界,真实的呢?

林森浩:真实,其实我跟他之间没什么矛盾。

记者:那更是问题了,在没有矛盾的情况下,为什么想到用这种方式,想到用那样一种剧毒的化学试剂?

林森浩:我后来回想这个事情,我会去做这么一件事,应该原因不在于黄洋上面,还是我自己个人没有把这个负面情绪调整好……就是那段时间我的整个情绪就很躁,而且那一段时间没有事情干,论文什么的也写好了,在同学里面相对来说我是很闲的,工作也找好了,在学校还有两个月。

记者:那个时候应当比较安心,怎么会比较乱呢?

林森浩:那段时间跟黄洋发生了一个事情。我在上床睡觉他边玩儿游戏,一直把脚这样,在床上这样来回做这个动作,发出沙沙的声音,我说哥们,你轻点,没想到他冲了我句话,他说我没动啊,我当时就很愤怒,很愤怒,愤怒一直在心里,就情绪很浮躁。[13]

2.马加爵访谈材料

记者:你现在能解释自己当时的行为吗?

马加爵:当时想得很少,就是充满了恨。

记者:你的恨并非一下爆发。办假身份证、买铁锤、火车票等,你为作案和逃跑都作了准备。

马加爵:那段时间每天都在恨。必须要做这些事,才能泄恨,至于后果是什么,没去想。[14]

3.药家鑫法庭的自我陈述

开车行至事发地时,正在给车里的音响换碟,不清楚车是否在走直线,突然听见“嗵”的一声,感觉出事了便下车察看。结果发现车后有一个女的侧躺在地上,发出呻吟声。天太黑,我不清楚她伤的程度,心里特别害怕、恐慌,害怕她以后无休止地来找我看病、索赔。于是,用一把单刃刀,向张某连捅数刀,然后驾车逃跑。[15]

卢刚也在杀人当天写给他二姐一封信,信中原话有:“我昨晚给你打完电话后,一个人哭得死去活来,我死活咽不下这口气……总之,我给我自己出了气。”[16]

从这些自述材料中可清楚地看到,让这些高智商者做出犯罪抉择的关键因素是浮躁、负面情绪、愤怒、愤恨、咽不下这口气……在心理学中,这类感受词统统被称为情绪或情感现象。正是情绪力量使他们“不去想”而行动。

这意味所谓高智商者犯罪,其智商成分只包含在犯罪行为操作中,但在犯罪动机中恰恰缺失高智商。真正决定他们选择犯罪和出现犯罪指向的不是智商,是情绪;不是价值判断,而是任意放纵。在他们犯罪前的心理活动中,有的只是感受,缺失的恰恰是理性。

那么,何为情绪,情绪发生的原理是什么,情绪与认识是何种关系?通过这些问题的分析可帮助我们理解高智商者犯罪的心理动力源。如果说人的动机现象已经属于深层且复杂的心理现象的话,那么,对于情绪的复杂度被美国学者编写的《心理学辞典》做了如此描述:“情绪(emotion),从历史上看,根本无法定义;大概再也没有像它那样既无可定义同时又被频繁地使用的术语了。”[17]有的学者将情绪描述为生理过程;有的学者将其视为一种刺激反应;有的人将情绪作为一种认知评价;也有的人将其视为一种意识到的感受。本文在此将情绪界定为人在需要满足或不满足的情况下出现的生理反应、心理感受和外部表现。

需要是情绪的起源,与动机同源。事实上,人类行为发生的起源除外部不可预料的刺激外,自身的动力源点就是有机体内部一种不平衡状态。不平衡最先出现在生理过程中,如失水过多、长时间没有进食、长期不运动等;生理进程达到一定程度时个体就对这种不平衡感出现觉察。如饥饿在让人感受的同时会伴随无力感;个体在意识到生理感受时就会出现情绪反应,即行为表现,包括表情、言语和动作。表情,如给人脸色看、怒视、冷漠无表情等;言语表现,如故意沉默或争吵、嘲讽或指责等;动作是最强烈的行为表现,如打斗、实施某种行为(包括犯罪)等。情绪可以成为另一种动机并发生行为,属于非理性动机。当情绪积累到一定量、达到某种强度时,情绪力量可出现无视理性的表现,甚至跨越动机权衡等过程,直接达到行为。

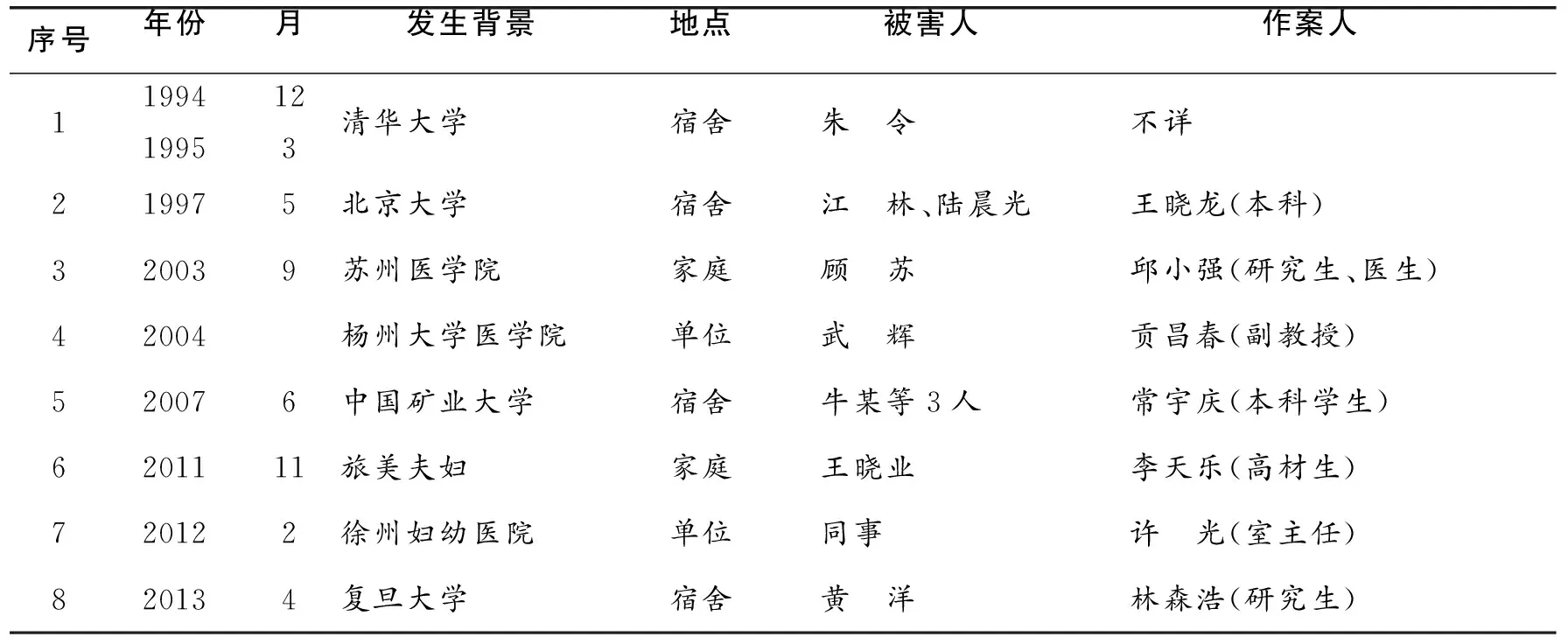

本研究除对上述几例高智商者犯罪进行个案研究外,还在网上搜集了二十余年在大学发生的或由高学历者实施的8起投毒案,从这8起类似的案件中也可以发现这种情绪发生的条件背景。

近二十余年在校大学生或高学历者实施投毒案资料表

以上8起案件有2起为夫妻关系,4起为同学关系,另2起为同事关系。最重要的是这8起案件中,案发前有过公开人际冲突的只有2起(第6、7起),无公开冲突的占6起。既然没有明显冲突为何发生投毒伤害或杀害行为?原因在于,案发前他们都具有高频率的日常接触。他们要么同居一室,要么每天上班面对面地接触,不良情绪的发生就源于这种日常高频率的接触。甚至这种高频率的微刺激积累不亚于一次性高强度的刺激量。

从遗传到生活环境,人与人之间的差异是个性发生的基础。个性差异可包括生理、心理、经历、地区文化差异等。这些个体的差异性有时可以决定人与人之间关系和谐与否。在大学同室的生活中,同宿舍一起生活的同学关系有时不亚于婚姻初期的二人相互适应过程。高频率接触可让人发生生理反应的同时自然引起心理感受。生理引起的反应,如人体体味有大有小、动作有轻有重、睡觉有多有少等。心理感受,如说话的声音顺耳与否,言语风格舒服与否,话语有无冷漠或轻蔑感等。由于高频率、高密度的接触,如两床相对、书桌相邻,不良感受往往也在不动声色中发生。这些微不足道的琐事,慢慢积累成为内心的怨恨,当个人不能很好地通过言语交流,不能通过运动等方式疏散这种不良感受时,随着时间的推移,这种情绪积累就可能达到危险的量进而寻找机会爆发。

因此,复旦投毒案,人们看到的是同为医学院硕士,相处两年多的时间内没有任何明显矛盾,不存在竞争,甚至即将毕业各奔东西,直到法庭审判,人们仍然找不出一个令人可信服的作案动机,仅仅因为愚人节到了?被害人随意的一句话?这些让人看起来完全不足以引起愤怒的刺激,其实质上引发的是长期日常接触中积累的不良情绪。而且,这种日积月累的情绪因为从未表达过、也就从未宣泄过,其能量已经达到危险界限。于是为恢复一种内在的感受平衡,犯罪人以“不去想的操作方式”释放这种情绪。由此可见,如何管控生活中的情绪是每个人尤其是大学生生活期间非常重要的知识,对此案的反省让家长和教育工作者警醒。

三、高智商者犯罪:知识很多但缺失观念制动

不良情绪的日积月累或因某种负面刺激引起的情绪足以成为高智商者犯罪行为的原始动力,既然情绪活动可以跨越优秀的智力活动过程,那么,在人的内心中有没有一种力量能够不同于认识过程并能与情绪匹配在瞬间对人的行为发生制动作用?答案是肯定的,那就是另一种心理现象:观念。

生活中人们常说一句话,做与不做,往往就在一念之间。有些犯罪人在回忆自己犯罪前的心态时也常说这句话:都怪当时一念之差。一念,在许多行为之前似乎像一道阀门,开与不开只在瞬间,门里门外只在咫尺。这道“阀门”就是心理现象中的观念。

观念(idea),汉语词典对其解释之一是客观事物在人脑里留下的概括形象。心理学词典对其解释为:(1)通过一个人的理性观照在心灵上所看到的东西(柏拉图);(2)心理直接知觉的东西(洛克);(3)当代认识心理学认为这是以某种大脑状态为基础的一种心理事件,它以某种方式从经验中获得[18]。这些解释虽然用词不同——形象、观照、知觉、经验,但概括的内容都属于感性认识的范围,是一种接触性的印象(心象)。本文给予一个更为简单的解释:观念就是人在观到(感知)的同时形成的念。念为想法,这种想法不是推理的结论,而是感知的结论。人的眼、耳、鼻、舌、身等五官就可以形成五观(念),其中眼观最为多见。所以,观念不源于逻辑进程,无关知识的系统性,不是抽象推理的结果。观念只与直接感知有关,与经历具体事件有关,与事件留存于心的情境有关。生活感知与情境画面留存于心的方式又称心象。心象(image)可以是头脑中的一幅图面,是一幅似像的图像,是早期事件的心理形象的建构和综合。这种图像并不一定只限于视觉心象,还可以有触觉心象,嗅觉心象等[19]。

观念与认识虽然都起源于感知觉,但观念与认识又有很大的不同。认识常用来学习,凡学习都具有重复和强化的特点,所以,认识需要一个由浅入深的过程;认识还用来解决问题,解决问题的思维伴随着探索,这也是一种过程。而观念不同,观念的形成重在经历,甚至只需要一次经历。如一个事件、一个场景、一幅画面、一个表情、一种声音、一种气味、一次触摸或一次嗅觉、一次经历都可以让人形成一生难忘的印象和画面,即心象。由于观念的直观性,获取简单,存在方式为生动画面,所以观念还可成为意识流的素材在人的一生中时而闪现或出现在脑海中,进而影响人的情绪和决定。例如,幼时发烧母亲俯身查看的面庞(母爱的观念),一次闯祸后父亲愤怒的表情(再也不敢的观念)。再如,爹妈在饭桌上因某一件小事说出这样的话:“咱们可不能干那种事!”“伤害别人那是作孽呀,那要遭报应的……”于是,孩子知道了,“这事绝不能做!” 或许一天,父母当着孩子的面拒绝了不义之利,退回别人多找的钱,这种情景在孩子还不明白为什么时,父母说道:“记住,咱家,人穷志不穷!咱不占人家便宜……”父母这种自尊自制的言行举止都会给孩子留下一幅画面,形成一种观念,让这个孩子长大后一生都以“不占别人便宜”为自己的观念。

许多学习优秀的学生恰恰因为潜心学习,离家求学时,因为进入复杂的认知过程,而失去了这种观念的形成机会,从而造成他们一生的潜在危机。这一现象同样可解释许多高学历者进入社会重要岗位而出现腐败的心理问题。中国社会自20世纪80年代进入改革开放之后,社会的快速转型带来许多意想不到的改变。其中,知识改变命运、打工改变贫困是社会导向性的理念。

首先,知识改变命运。针对十年“文革”制造的“知识越多越反动”的口号,“文革”结束后“知识改变命运”的理念被迅速传播。恢复高考制度确实让无数人改变了命运。于是受到热捧的高考制度在近三十年中逐渐被异化,普通家庭若指望改变命运则把希望寄托在孩子努力学习、成绩优秀、高考成功上。结果人的成长被知识学习所填满,尤其天赋良好的孩子,从记事起,绝大部分的成长时间都在看书、写作业、解数学题,以应对各种考级或竞赛。农村的学生更是如此(包括林森浩),他们早年离家,从中学或高中起住校,每天的生活就是学习,唯一的人生目标是考上名牌大学。他们几乎没有学校外的生活,更没有机会经历学习之外的社会事件,由此,也就没有观看生活事件的机会,没有与人冲突、拳打脚踢的机会,没有惹是生非后被老师告状、被家长教训的经历,越是优秀的孩子越容易缺失这一方面的经历。

“好学生”从不惹事,没有受过责罚,也就没有随“事件”而形成观念的机会。如前所述,2010年钢琴考过10级的西安艺术学院的大学生药某在晚上外出时发生交通事故,将一名骑车的女性撞倒并导致对方腿部受伤,他的反应不是询问,不是送医,而是想到免留后患,便连捅多刀将其致死。没有预谋,也无事先策划,这种瞬间反应的心理源于他内心的什么?从他的经历中应该看出他从小被关在地下室强迫训练技能、若不好好练琴面对的是父亲生气的态度:没有心疼的表情、没有温暖的表现,甚至是不容分说或是更加严厉的责罚。这恰恰就是他在现场处理问题的观念和反应的根据。还有很多天赋优秀的人顺利考入名牌大学,进入社会的重要岗位,数年后因为贪婪而入狱,他们反省自己的心理问题时常常提到早年父母的一些话语如:“一定要出人头地”、“一定要光宗耀祖”。于是,贪官们给老家盖豪宅、扩坟地、祝大寿的事情屡见不鲜。他们衣锦还乡、光宗耀祖的心理正是源于早年父母带着他们观看或议论别人家如此景象时流露出的羡慕神态,这种观念的形成和存在完全不同于专业学习和知识教育的模式。

其次,打工改变贫困。由于历史的原因,中国经济发展不平衡所造成的诸多社会问题日显严重。改革开放的重要举措之一就是提供充分的流动机会,旨在通过流动形成新的平衡。然而,这一过程让许多贫困家庭付出了更沉重的代价。面临贫穷的生活,许多父母几乎第一选择都是外出打工,他们希望通过自己这辈子的奋斗改变家庭命运,让孩子不再那么贫苦。但是,有一点他们没有想到,在孩子幼小的时候、在教育的最重要时期父母离开他们会是什么结果。如前所述,学校的知识学习不能代替观念的形成。当父母在孩子成长的关键时期离开孩子,也就失去了给予子女观念教育的最佳机会。复旦投毒案破获之后,《中国新闻周刊》等媒体的记者曾对此案进行了调查报道,巧合的是,他们用的标题竟然就是本文所要讨论的话题——《黄洋与林森浩相似的成长轨迹:父爱缺席》。父爱缺席意味着什么?以下摘要了一部分内容:林尊耀(林森浩父亲)也想要知道“为什么”,却始终是无从得知。更没有人告诉林尊耀,离家11年的林森浩经历了什么,成年后的林森浩是什么样……直至一审时听到林森浩当庭承认投毒,并在二审辩护律师唐志坚的反复解释下,他才逐渐相信投毒这一行为确实存在。但对于故意杀人,林尊耀说“到死也不会相信”。

沿着中国多数村镇尖子学生成长的道路,在和平中学读完初中,林森浩考进汕头市重点中学潮阳中学读高中,从此离家求学11年。林森浩读书出色,安静寡言。林尊耀很为这个儿子感到骄傲,“他这个人,心地很好。自从读书,每个学期都是只有老师表扬他。我也是很放心他,他也不想和人家打架吵架。学习也很用功,从来不要我操心。”和黄国强(黄洋的父亲)一样,林尊耀若不和儿子聊学习,几乎无话可说。

林森浩在一审后接受了《新京报》采访,在表达对父母的歉意时,他说:“我和父母之间缺乏如何做人的讨论,我很对不起他们,他们在我身上有一定寄托,因为我念书优秀。我真的对不起父母。”

二审现场,林森浩用“空”来定义自己,“我没有价值观”。在总结陈词中,他再一次提到这一点:“当我还在自由世界里的时候,我在思想上是无家可归的。没有价值观,没有原则,无所坚守,无所拒绝。头脑简单的人生活在并不简单的世界里,随波逐流,随风摇摆,兜不住的迷茫。要成为一个什么样的人,对我而言,是很不清晰的。”[20]

林森浩从高中开始离开家庭生活,离开父母身边,直到犯罪,11年的教育从无间断过,8年医学专业的教育甚至救死扶伤的经历他也并不缺乏,为什么就没有让他形成对生命的敬畏和法律的底线。解释这一切只能从这11年中的感情缺失寻找答案:因为母亲生病,他几乎没有留下过多少被疼爱和被细心呵护的心象记忆;因为父亲忙于生计他从小到大就从没有过与父亲坐在一起谈天说地式的聊天的心象记忆。假期回家时回回看到的都是家人忙于艰辛的生活而顾不上陪伴,母亲的病情更使家庭生活失去其乐融融的温暖记忆。这一切记忆的缺失实则是某种情境的缺失,心象的缺失,亦即观念的缺失。

很多大学生在学校读书时,大量的时间在看书、做实验,与人聊天会被视为一种浪费,与人讨论生活的话题更会被视为一种八卦。于是,有的人上网发泄,甚至在网上展露自己真实心态或本性。但在同学面前,他们留给大家的印象就是独立、冷漠或有些怪异,他自己则称之为“闷骚”[21]。林森浩直到一审宣判了死刑,媒体形容他的表情仍然是“漠然”——漠然的表情应该源于内心的荒漠,而荒漠的感受决定了观念的贫乏。由此,将犯罪视为玩笑,将投毒视为“整人”这种犯罪心理的来龙去脉自然清晰起来。

四、几点思考

1.生命观念与生活经历有关

尽管人的心理现象非常复杂,尽管心理发展非常多变,但人的心理仍然有规律,心理的结构和心理的发展往往基于几个最简单的心理要素,即情感、性格和观念。这三种心理发展实际上既有递进关系,又有交错关系。人的情感是在孩子初生时期,通过父母辛苦的抚养过程而建立的,情感发展则决定了人性的丰满度。所以,亲人抚养是人的心理正常发展的第一个基础。在情感建立依恋关系基础上可进行有关个人行为规矩、修养甚至决定命运的性格训练,性格养成是人的心理正常发展的第二个基础。第三个基础就是观念。一个人在离开父母(住校上学、参军或工作)之前,通过日常生活,通过共同做事,通过饭桌上的闲聊,将父母的唠叨、父母的在意、父母的坚持等自然而然地刻在孩子的心中,成为一闪即应的行为底线。

除丰富的家庭生活外,还有一个现实问题,生命教育往往与“死亡经历”有关。经历过死亡之苦的人才能明白“生”的珍贵。问题在于在校大学生的父母往往在中年时期,他最亲近的人大多没有死亡的事件,他们没有机会经历死亡之痛。这些高智商者面临的同学又同为聪明之人,同样“活”得精彩,几乎没有“死”的离别。所以,这种心理防线如果父母和教育工作者没有刻意和精心的设计,就很难让智商虽高但生命进程尚短的年轻学子形成“生命珍贵”的观念。因此,死亡教育最重要的时间点应该放在小学。例如让孩子先列出最亲的亲人名单,然后要求他逐一划掉,让他在这种痛苦的抉择中感受生命被“划掉”的意义。因为如同言语形成一样,越早的言语影响其形成后的稳定性就越长久。

2.生命教育与处理人际冲突密切相关

高智商者犯罪的一个重要原因在于,他们一旦遇到人与人之间的冲突,遇到来自人的麻烦时,他们想到的和使用的方式就是借用自己的智商和专业知识将人除掉(伤害或杀害)。显然,犯罪的原因在于他们不知道如何面对社会生活,如何处理人与人之间的复杂关系。可以说,人的个性如同人的指纹,由于地域、遗传、排序、经历等不同而千差万别。幼年时期与家人相处几乎是上天赠送的“社会生活的试验期”。当我们进入幼儿园时,相互欺负开始出现;在小学到中学时,被欺负几乎人人能遇见。走进高中或大学时我们开始尝试与非亲人同居一室的感受,这几乎是婚姻的雏形。再之后是恋爱到婚姻,恋爱已经不易,更难的是婚后的彼此适应。婚姻只是社会关系的缩影,关键在于婚姻不和谐还可以选择离异。但在成年人的社会生活中,同事、搭档、上下级、生意关系等都不是任性可以更换的。人在成长中必须学会与人相处,尤其是与自己不喜欢、不对脾气的人每日相处。以算计和伤害甚至杀害的方式处理人与人之间的矛盾,结果只能在毁灭别人的同时毁灭自己。所以,如何处理人与人的关系、如何与人相处是重要的人生课程,应该作为各级学校开设的必修课。

3.生命底线与管理控制情绪训练有关

情绪既与人的需要有关,又具有生理的过程和反应,还有内心体验与认知的参与,如此多的心理动力令情绪常有超常的能量和超出平时的表现。情绪失控也是无数暴力犯罪和悲剧的原因,是让人后悔却无力回天的原始祸源。所以,人一生都要学会对情绪的管理和控制。所谓人的修养,重要的内容之一就是对情绪的调整和控制训练。无论是兴奋的情绪,如愤怒还是抑制的情绪,如抑郁都可以进行分层或分类管理。如体育运动是生理疏导情绪的最好方法;音乐与文学创作是心理体验疏导的最佳方式;与人言语交流即言语沟通是改变现状降低刺激强度的最好方式。即使适度发泄,也要掌握底线,底线即观念。

情绪管理和控制实际上取决于生活的多样化、学习的多样化和兴趣与爱好的多样化。对高智商的大学生来说,在校期间要尽可能多地参加体育、文艺、朗诵等活动,同时注重学习法律与心理学知识。前者解决疏导,后者帮助控制。

总之,越是聪明的人越容易成为一个“具有良好发动系统的汽车”,面对聪明的孩子,家长不可因此而自喜,放松对孩子的人生教育;老师也不能因为学生学习用功、成绩优良而忽略其观念的教育。如同动力强的汽车更需要配置有力的制动系统一样,对聪明的学生更要在后天的家庭教育和学校教育中建立完善的“制动系统”,即观念、信念直至信仰。

[1]《复旦投毒案真凶仍未明 操场围栏悬挂上千只纸鹤》,http://jining.dzwww.com/yl/201304/t20130419_8262519.htm

[2]边 沁:《 道德与立法原则导论》, 时殷弘译 ,北京 :商务印书馆2000年版,第149页。

[3][4][7]张春兴:《张氏心理学辞典》, 上海 :上海辞书出版社1992年版,第417、428、339页。

[5][17][18][19]李玫瑾:《犯罪心理学》, 北京: 中国人民公安大学出版社 1999年版,第78、269、386、391页。

[6]阿瑟 .S.雷伯特:《心理学辞典 》,李伯黍译,上海: 上海译文出版社 1996 年版,第 415页。

[8]王恩界 乐国安等:《心理学善于影响犯罪研究进展 》,载《公安学刊》,2005年第5期 。

[9][13][20][21]《复旦投毒者自白:不计后果伤害别人不是我的底线》,http://news.sina.com.cn/c/sd/2014-02-24/133329549976.shtml

[10][16]《卢刚事件》,http://baike.baidu.com/link?url=nncvzBNtUyHAYx0_EJnuSl-ZO3j29ZbgbR6S2TUO00Xp-ee-jXXHaAv4hTJ0aTJXS1TBGCd7OQbJb8t4XGIJma

[11][14]马加爵:《没有理想,是我人生最大的失败》,http://news.163.com/2004w06/12587/2004w06_1087521514145.html

[12][15]《药家鑫首次公开陈述行凶过程》,http://news.xiancn.com/content/2011-03/24/content_2409020.htm

[13]《黄洋与林森浩相似的成长轨迹:父爱缺席》,http://news.sina.com.cn/c/sd/2014-12-26/112631330878.shtml

(责任编辑:王俊华)

2015-06-20

李玫瑾,中国人民公安大学犯罪学学院教授,主要研究犯罪心理和青少年心理问题。