“互联网+”时代网络隐私权保护立法的完善

2015-03-09谭金可武汉大学社会保障研究中心湖北武汉40072萍乡学院政法学院江西萍乡7000华东政法大学科学研究院上海市200042

钱 力,谭金可(1.武汉大学社会保障研究中心,湖北武汉40072;2.萍乡学院政法学院,江西萍乡7000;.华东政法大学科学研究院,上海市200042)

“互联网+”时代网络隐私权保护立法的完善

钱力1、2,谭金可3

(1.武汉大学社会保障研究中心,湖北武汉430072;2.萍乡学院政法学院,江西萍乡337000;3.华东政法大学科学研究院,上海市200042)

摘要:“互联网+”时代的到来,拓展了人类活动的时间和空间维度,造成虚拟社会的不断扩张,这使得隐私权保护面临新挑战。隐私权的财产属性日益凸显,而且存在由消极权利向积极权利转化的趋势;隐私权权利主体发生变化,“数据主体”成为网络隐私权的主体;隐私权权利客体逐渐信息化和拓展化;隐私权的权属内容不断增加,传统隐私权保护的局限性日益明显。应当根据“互联网+”时代的新特点,健全和完善适应“互联网+”发展需要的隐私权法律保护体系,以促进“互联网+”时代隐私权保护的法治新常态。

关键词:“互联网+”;网络隐私权;立法;个人资料

从日常生活中的诈骗电话、假中奖通知、推销电话到短信、邮件等扰民,再到各种网站用户信息泄露事件,①互联网领域的隐私侵权现象层出不穷。“互联网+”时代的到来,将民事生活的各个方面“互联互通”,同时也使传统隐私权法律理论和法律规范面临新的难题。我国隐私权法律保护如何顺应“互联网+”时代的需要,发挥规范、引导作用,成为一个重要的理论与实践难题。

一、“互联网+”时代对隐私权保护的挑战

1.“互联网+”正改变着社会结构

“互联网+”的概念,最早在2012年11月由易观国际董事长兼首席执行官于杨在第五届移动互联网博览会上提出,2015年3月5日,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划,2015年7月,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,[ 1 ]“互联网+”由概念走向了全面实践。尽管目前关于“互联网+”的概念尚未形成统一定论,但普遍认为“互联网+”是两化融合的升级版,将互联网与工业、商业、金融业等服务业全面融合,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与经济社会各领域深度融合,形成更广泛的以互联网为基础的经济社会发展新形态。这种新形态贯通社会各个层次,不仅客观上造成了虚拟社会的不断扩张,[ 2 ]使互联网就像空气和水一样无处不在,而且不断革新现有相关体制和机制,使互联网实现从网络精英到网络大众的主体转换,从数字化个人到数字化群体的生活方式转化,以及从工具到空间的存在形态转变,这使得传统隐私权及其保护面临着严重挑战。

2.“互联网+”时代隐私权出现新特点

隐私权这一概念首次提出肇始于19世纪末的美国,[ 3 ]这一权利随后在美国的司法实践中得到了明确的认可。我国理论界对隐私权的探讨较晚,在对隐私权概念的阐述上也各有侧重,以王利明[ 4 ]的观点最具代表性,即“隐私权就是自然人享有的对其个人的与公共利益无关的个人信息、私人活动和私有领域进行支配的一种人格权”。隐私权是属于内在事物的范畴,与个人意志与精神属性相关。网络隐私权是传统意义上的隐私权在“互联网+”下衍生出来的一种权利,由于网络空间的虚拟、自由和开放的复杂性与独特性,也使之相对于传统意义的隐私权呈现出以下新特点:

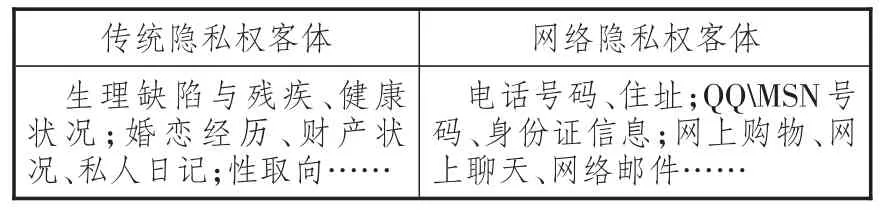

(1)隐私权权利客体的信息化与拓展化

传统隐私权的权利客体主要是传统的私人信息,随着“互联网+”的发展,日益庞大的数据库系统不仅把个人生活的方方面面信息数字化,以数据的形象(如IP地址、QQ号码等电子账户、年龄、姓名、性别、电子信箱等原本不属于传统隐私权的范畴)储存于计算机物理介质中,并进一步在互联网络平台上传播,而且还扩展了个人隐私空间,从有形的物理空间扩展至无形的虚拟空间,使很多私人行为成为隐私权保护的内容(参见表1)。传统隐私权在网络领域不断被丰富和拓展,成为网络隐私权的新客体。因此,网络隐私权的新客体不仅仅包括个人数据,还包括私人网络空间、私人网络行为。由此看来,隐私权在网络领域有信息化和扩展化、并被信息权代替的趋势。[ 5 ]

表1 隐私权客体对比

(2)隐私权的权利性质:双重属性凸显

工业化时代,由于信息收集和加工等客观条件的限制,个人隐私的经济价值尚未得到发掘,因此,传统的隐私权更多地被定性为一种单纯的精神性质的人格权。然而,“互联网+”时代,精准广告和精准营销扩展了个人信息使用的范围,隐私巨大的商业利用价值不仅进一步凸显,而且信息处理技术和信息储存技术也日新月异,因此,网络隐私权已经具备人格权和财产权的双重权利属性。工业化时代,个人可以直接控制私人信息、私人活动、私人住宅等私人空间,传统隐私权保护的制度逻辑主要体现在“隐”与“密”,即被动地防御私人生活、私人秘密不被侵扰或刺探、窃取或非法披露、公开等,也就是被作为一种消极的权利而建构,即以他人不作为的消极请求权权能为主。相反,在“互联网+”下,由于个人信息变得有商业价值,为了人性化的便捷服务,对用户个人信息、行为乃至空间进行合法收集变得更为迫切。与此同时,公民必须知道个人隐私是否被收集、在什么状态下收集,如何使用和处理以及怎么救济,也就是说,公民自主处理直接个人隐私的权利变得尤为必要,需要强调对个人隐私积极主动的控制能力。正是基于此,美国哈佛大学宪法学教授查尔斯·福瑞德[ 6 ]建议:“信息隐私的理念,似乎不应该只局限于不让他人取得我们的个人信息,而是应该扩张到由我们自己控制个人信息的使用与流向。”诚如王泽鉴[ 7 ]所言:“资讯自主已成为隐私权的主要保护范畴”。隐私权主体控制其隐私的产生、存储、传播的积极权进一步增强。“对隐私权的解释应从不受干涉的权利转为主动控制自己信息传播的权利”。[ 8 ]这意味着网络隐私权需要开始作为一种积极的权利而建构。

(3)隐私权权利主体发生变化

传统隐私权的权利主体主要依据自然人的生理特征,并结合姓名、住所、身份证等个体信息确定,“互联网+”下,网络匿名性和虚拟性的特点进一步扩大,用户的身份和特征被数字化、虚拟化和匿名化,隐私权权利主体发生变化。那些个人信息、资料被他人作为数据加以收集和利用的人成为网络隐私权的主体,即“数据主体”。[ 9 ]域名、网名等虚拟化的标识出来的“数据主体”,拓展了传统社会所赋予的自然人的基本人格,也使得隐私权侵权行为变得错综复杂,隐私权保护面临难题。

(4)隐私权的权属内容增加

传统隐私权主要包括隐私隐瞒权、隐私维护权、隐私控制权和隐私利用权等四项基本权利。[ 10 ]“互联网+”下,网络隐私权的积极权能进一步增强,其权利内容也得到扩展:一是隐私的知情(了解)权,被收集个人信息的网络民事主体,有权知道自己被收集的信息以及所加工成的信息产品的具体内容、形式、利用及保护情况,并可以随时查询和跟踪具体进展;二是隐私的控制权,即隐私权权利主体有权决定其个人信息被采集、处理的具体情况与适用方向;三是隐私的收益权,指权利主体基于个人网上信息被商家收集和利用而获取经济利益的可能性;四是隐私的安全请求权,即权利主体有权请求相关主体(网络服务商、个人信息保护机构)履行个人信息的安全保障义务,当网络服务商或其他相关主体侵犯权利主体的权利时,权利主体有权采取诉讼或其他救济措施进行救济。

3.“互联网+”下隐私权保护的难度加大

“互联网+”的重要目标是互联互通,连接一切。互联网的数字化和虚拟性,愈发深刻地影响着不同主体的社会行为。一方面,系统设计的缺陷,如开放式的网络通信系统、不完善的密钥管理技术等,都容易引发用户个人信息泄露的潜在风险;[ 11 ]另一方面,日益增强的网络关联、功能强大的智能终端、丰富多彩的服务应用,为隐私数据的收集和利用提供了重要的技术支持,为获悉者和利用者获取经济利益提供了极大的便利,同时也打开了侵犯隐私权的潘多拉魔盒。“互联网+”下人们由隐蔽变为“透明”,信息技术的高度发展让对隐私的侵权行为手段日益技术化、智能化、隐蔽化,②也使侵权形式变得复杂多样,侵权后果变得易扩散和严重化。

二、“互联网+”下对我国网络隐私权法律保护的反思

1.我国隐私权保护的立法现状

我国目前针对网络隐私权保护的专门立法尚付阙如,仅有一些零散的法律条款涉及相关内容,可以分为宪法性规定、部门法规定、地方性规定。我国《宪法》第38条、第40条确认了公民的人格尊严、通信秘密受保护。在部门法中,《民法通则》规定了“公民、法人享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护。”长期以来,隐私权在我国法制文本中并不是一个独立存在的法律概念,而是被纳入名誉权进行保护。首次在立法中明确使用“隐私权”这一概念的是2005年制定的《妇女权益保障法》,随后在2009年颁布的《侵权责任法》中亦确认“民事权益包括隐私权……”。《民事诉讼法》要求“对与个人隐私有关的证据应当保密,即使出于法庭调查的需要也不得在公开开庭时出示。”《刑法修正案(七)》(2009)确认了非法销售公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪。《消费者权益保护法》(2013)中明确规定了“消费者享有个人信息受保护的权利”。针对网络隐私权的专门保护,相关部门出台过一批规范性文件,如《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》(1997年12月11日)、《互联网电子公告服务管理办法》(2000年10 月8日)等。针对国家层面专门立法缺失的现状,一些地方立法机关或者行政机关根据需要制定了一些有关网络隐私权方面的法规和条例,比如《北京市行政机关归集和公布企业信用信息管理办法》(2002年10月)、《广东省计算机系统安全保护条例》(2008年4月1日)、《山西省计算机信息系统安全保护条例》(2009年1月)等。

2.我国隐私权保护立法的不足

以上法律法规无疑为公民网络隐私权保护提供了一定的法律依据。但通过对我国现有网络隐私权相关立法的梳理可以发现,我国目前缺乏针对网络隐私权保护的统一立法。保护模式以间接保护、分散保护为主,法律条文过于粗略,立法尚未明确界定隐私权的范围,对隐私权的保护范围过于狭窄,法律责任不够明确,目的上缺乏明确性,体系上缺乏系统性,内容上缺乏操作性,大都规定得非常原则和笼统,无法为个人隐私提供有力的保障,只能说聊胜于无。因此,针对隐私权的国家统一立法已迫在眉睫。

三、“互联网+”时代我国隐私权保护的理念转变

“互联网+”下,经济社会形态正在发生革命性剧变,如何提高网络隐私权的法律保护,需要针对“互联网+”下网络隐私权的新特点,与时俱进,从国家治理的“顶层”转变法律保护的理念和思路,并以此推进“互联网+”时代隐私权保护的法治新常态。

1.从碎片化保护走向系统化保护

在我国现有的法律体系中,至今尚未针对隐私权的系统化保护做出专门的规定。涉及隐私权保护的规定少之又少,多是从属于规范其他关系时的附带产物,不同时期制定的法律制度自成一体,呈碎片化分散于众多规范性法律文件中,体系上缺乏衔接,甚至相互矛盾,内容上缺乏统一性,造成一种体系性失调,效力存在很大差异,亟待改正。为契合“互联网+”时代互联网产业健康发展的需要,应注意把握隐私权科学化、体系化的内在逻辑,对已经制定颁布的隐私权规范性文件进行归类、整理或加工,顺应隐私权保护的发展趋势,实现隐私权保护立法的科学化、系统化。

2.从间接保护走向直接保护

在隐私权保护立法不足的情况下,对网络隐私权的保护往往需要对比相近的典型规定而类推适用,即借助对特定主体的私密义务或者扩张解释人格尊严的内涵来反向推导,保护相关权利人的隐私权。长期以来,我国司法实践中主要是通过对名誉权的规定来实现对隐私权的保护。这种间接保护的模式不仅不周延,还导致大量的隐私侵权案件无法可依,难以体现对公民隐私权进行保护的立法意图。因此,需要完善“互联网+”下隐私法律制度的直接保护,避免隐私保护成为束缚我国信息化发展的问题之一。

3.从不同主体的“各自为战”走向“三维协同”

“互联网+”下隐私权保护的有效实施,关键在于针对不同主体的特性,选择相应的规制模式。从各国实践来看,主要存在三种模式:美国的行业自律主导模式、欧盟的立法规制模式、折中式的日本复合模式。

美国行业自律模式,极度信奉司法自治和市场自律,担心制定统一而高标准的《个人信息保护法》会不利于信息的流通与经济的发展,强调隐私保护由市场来加以调控,充分给予行业决定权,[ 12 ]通过建设性的行业规范、网络隐私保护认证机制、行业隐私保护自律规范与软件技术保护体系。[ 13 ]美国自律规制模式有利于网络产业的快速发展和政府与企业的良好互动,最大缺陷在于缺乏充分的约束机制,强制力不足。欧盟的立法规制模式,通过制定大量的专门的法律、法规,如《欧盟个人资料保护指令》《信息高速公路上个人数据收集、处理过程中个人权利的保护指南》等,[ 14 ]进行全方位、系统性的保护。

欧盟立法规制模式,具有强制性、权威性和稳定性的优点,但它也面临立法滞后于飞速发展的信息技术的不足,强制性的法律规定过于僵硬,面临着法律规制与信息传递效率和成本的两难权衡,一定程度上不利于互联网技术与产业的发展。

折中式的日本复合模式,一方面,通过“个人信息保护五联法”等五部法律,③规定了隐私信息保护的基本事项,以及公共部门与行使行政职权的特殊法人的相关规则;另一方面,又鼓励非公共部门在隐私信息保护方面进行自律,体现了对美国自律为主模式与欧盟严格立法规制模式的折中。[ 15 ]

不同的保护模式与各自的社会经济、政治状况和立法传统密切相关,没有普遍适合于世界各国的统一模式,选择的关键是处理好法律、市场与技术的关系,在保护个体隐私权益与保障信息自由流动之间寻找平衡。我国隐私权保护的传统思路是通过法律法规来控制行为主体,但是面对自由无界、广袤的互联网技术,往往形成科斯所称的“天堂谬误”(规制失灵)。因此,关键是形成法律、市场、技术三方互动协调的保障和尊重隐私权的信任、价值系统,[ 16 ]通过自上而下的法律监管、自我协调的市场自律,以及自下而上的技术控制,来实现在隐私保护的根本治理与经济发展之间相平衡。

四、“互联网+”时代我国隐私权保护的立法完善

诚如博登海默[ 17 ]所言,法律的基本作用之一,“是使人类纷繁复杂的行为与关系实现某种合理程度的秩序。”“互联网+”信息技术的革新改变了传统的世界状态与固有的法律秩序。为体现立法的前瞻性与指引性,我国隐私权保护立法应该主要从以下角度进行完善。

1.构建适应“互联网+”发展需要的隐私权基本法体系

“互联网+”下隐私权保护的立法完善,需要改善目前立法分散、法律效力等级过低的现状,坚持立法完善与价值观念变化相结合的原则,在基本法中确立一般性规则,为隐私权的系统保护奠定良好基础。[ 18 ]一些学者建议将隐私权明确写入宪法中以体现其作为基本人格权利的重要性,[ 19 ]从长远来看,该提议有一定的可行性,但考虑到一是宪法作为根本大法,其修改程序烦琐;二是宪法中规定的其他人格权利也可以成为隐私权保护的宪法渊源,所以没有必要动辄就提议修改宪法来保障隐私权。民法是公民民事权益保护的基本法律依据,因此在民法中明确规定隐私权的内容,为下位法的完善提供上位法支持。特别是目前的民法典编制工作已经提到了日程,“互联网+”时代的隐私权应当作为其中最重要的人格权内容来加以考虑。在革新立法理念的基础上,体现“互联网+”时代的隐私权客体、性质、权能等方面的显著变化,塑造隐私权保护的民法基本法体系。首先,确认隐私权为独立人格权;其次,明确隐私权的内涵及其保护范围;再次,规定侵犯隐私权的情形以及被侵权人的救济途径。

2.完善“互联网+”下隐私权保护的专门立法

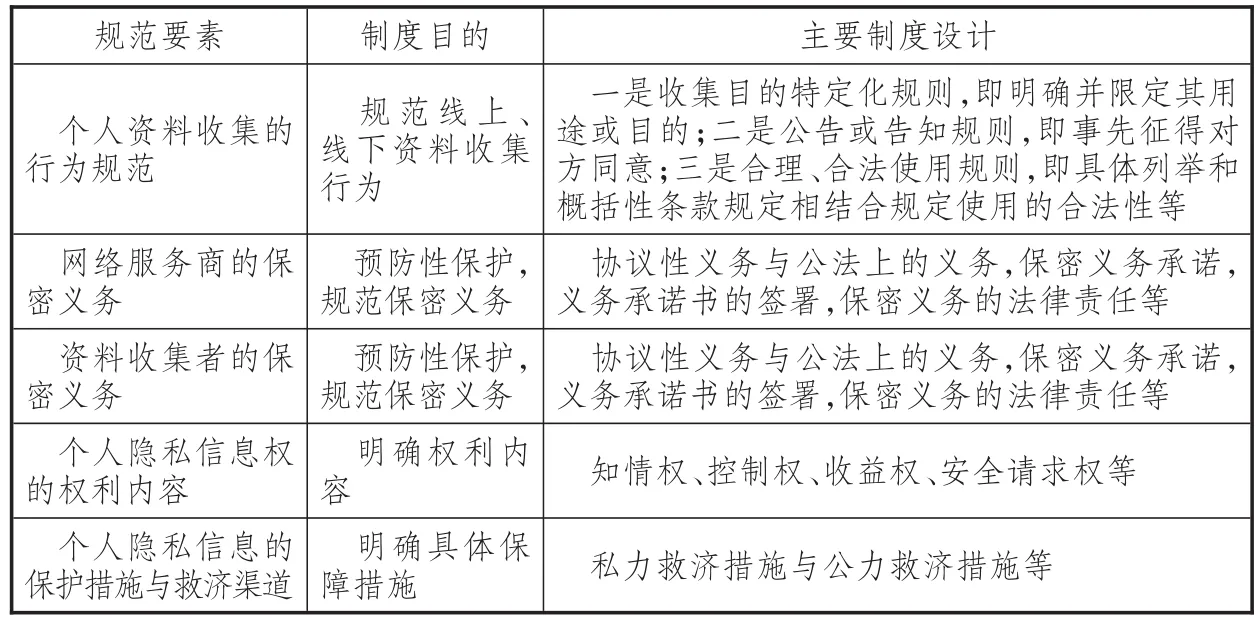

“互联网+”下,互联网作为信息和数据的流通平台,隐私信息收集和流转都变得相对容易,隐私泄露的风险也空前增加,对保护隐私的要求越来越高,完善隐私权保护的具体法律制度也成为学界关注和研究的热点。综合现有观点来看,一方面是主张制定《网络与电子商务中的消费者保护法》《网络广告管理办法》《网络服务商的经营规范》;另一方面又主张制定独立的《网络隐私权保护法》或者《个人信息保护法》。④现有观点的分歧,表面上看主要体现在网络隐私权立法的专门保护还是分散保护,实质上反映了在网络立法中网络信息保护与网络隐私保护的分界。一般说来,许多个人信息本身具有私密性,对网络空间,网络活动的侵犯也往往最终以侵犯个人信息的形式表现出来,网络信息这一概念远远超出了网络隐私信息的范围。[ 20 ]

在我国专门个人信息保护法尚付阙如的情况下,未来网络隐私保护可以有两种策略:一是制定专门的《个人信息保护法》,其中针对网络信息保护与网络隐私保护做出具体规定;二是可以考虑在时机成熟、条件完备的情况下,分别制定《个人信息保护法》和《网络隐私保护法》。无论哪一种立法路径,其中以下内容的规制不可或缺:个人资料收集的行为规范、网络服务商的保密义务、资料收集者的保密义务、个人隐私信息权的权利内容、个人隐私信息的保护措施以及救济渠道等等(参见表2)。

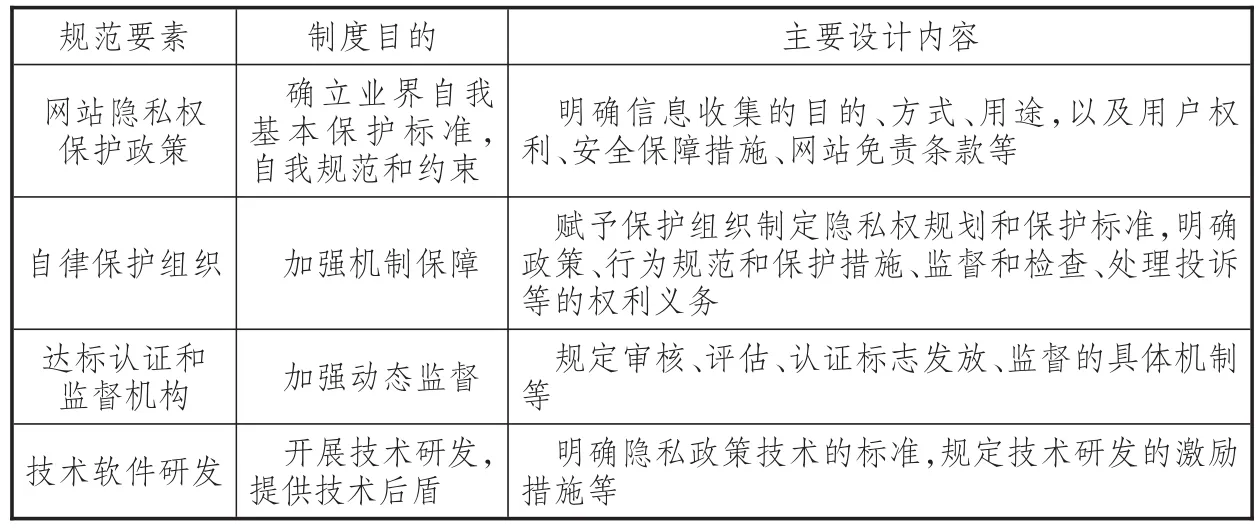

3.完善网络行业隐私保护的自律机制

理想化的网络隐私权保护应当充分发挥法律、市场与技术的作用,其中都离不开网络行业的积极参与。网络行业隐私权保护自律机制是一种立即行动的能力和激励,它能弥补法律规制灵活性不足的缺陷,与法律的外在强制相辅相成,形成“法律规制为主,行业自律为辅、充分发挥法律、市场与技术作用”的保护模式。因此,我国网络行业隐私保护的自律机制非常重要,自律机制设计要素参见表3。现有研究表明,我国互联网行业网络隐私权自律保护的操作性不强,多数网站的隐私权声明流于形式。为此,要发挥政府的激励引导与市场监管作用,督促相关网络运营商等制定隐私权保护政策并按照程序进行达标认证。同时,要加强网络隐私权保护技术软件的研发与更新,促进网络隐私政策技术化、标准化。

表2 个人资料保护立法规制的内容

表3 网络行业自律机制的设计要素

*本文系江西省社会科学“十二五”(2013年)规划项目“网络交易中消费者隐私权保护问题研究”(项目编号:13FXQ02)的部分成果。

注释:

①2012年9月,12306铁路客户服务中心网站曝出存在漏洞,导致大面积用户信息被泄露,甚至造成部分用户的订单被黑客修改。2015年8月,阿什利·麦迪逊(Ashley Madison)网站3700万用户信息被曝光,甚至引起两个用户自杀。类似网站信息泄露事件数不胜数,仅百度搜索就达数十万条。

②清华大学在校生罗某通过对某演员发布的微博信息进行数据挖掘,40分钟之内推断定位其以前的家庭地址。而美国刑侦专家李昌钰出席《开讲啦》现场时更指出,对数据信息再进行深度挖掘不只可以推断其住址。

③指《个人信息保护法》《关于保护行政机关所持有之个人信息的法律》《关于保护独立行政法人等所持有之个人信息的法律》《信息公开与个人信息保护审查会设置法》《关于对行政机关所持有之个人信息加以保护的法律》等相关法律进行完善等五部法律。

④如最高人民法院知识产权审判庭原庭长蒋志培主张制定《网络与电子商务中的消费者保护法》《网络广告管理办法》《网络服务商的经营规范》,在立法中明确对隐私权的保护。具体可参见蒋志培《网络与电子商务法》(法律出版社2001年版第371页);复旦大学教授胡鸿高等建议制定独立的《网络隐私权保护法》,具体可参见《网络法概论》(法律出版社2003年版,第423页)。

参考文献:

[1]关于积极推进“互联网+”行动的指导意见[EB/OL]. (2015- 07- 04)[2015- 07- 20].http://news.xinhuanet.com/ 2015-07/04/c_1115815944.htm.

[2]王国华,骆毅.论“互联网+”下的社会治理[J].人民论坛,2015(10):39-51.

[3]Warren S.D.,Brandeis L D.The Right to Privacy[J].Har⁃vard Law Review,1890(4):193-220.

[4]王利明.人格权法研究[M].北京:中国人民大学出版社,2005:624.

[5]朱巍.探述互联网+与民法典修订[N].法制日报,2015-05-20(12).

[6]Charles Fried. Privacy Moral Analysis[J].Yale Law Journal,1968,77(1):475-493.

[7]王泽鉴.侵权行为法[M].北京:中国政法大学出版社,2001:123.

[8]崛部政男,永田真三郎.信息网络时代的法学入门[M].东京:三省堂,1989:30.

[9]刘凡义.网络时代的隐私权及其法律保护[D].长春:吉林大学,2004.

[10]吴晓丽.网络环境中隐私权保护制度研究[D].上海:复旦大学,2009.

[11]张爱英.互联网金融发展与风险防范——基于《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》的思考[J].经济问题,2015(10):53-57.

[12]U. S. National Telecommunication and Information Administration,Department of Commerce,Privacy and NII:Safeguarding Telecommunications-Related Personal Informa⁃tion[Z].Washington D. C.,1995.

[13]杨金丹.网络隐私权的私法保护[D].长春:吉林大学,2010.

[14]See Spiros Simitis,From the General Rules on Data Protection to a Specific Regulation of the Use of Employee Da⁃ta:Politicies and Constraints of the European Union,19 Comp [Z].Lab. L. & Pol’y J,1998.

[15]周汉华.个人信息保护前沿问题研究[M].北京:法律出版社,2006:164.

[16]王菲.互联网精准营销的隐私权保护:法律、市场、技术[J].国际新闻界,2011(12):90-95.

[17]E·博登海默.法理学——法律哲学与法律方法[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,1999:27.

[18]姚辉.中国侵权行为法理论与实务[M].北京:人民法院出版社,2009:10.

[19]王秀哲.我国隐私权的宪法保护研究[M].北京:法律出版社,2011:111.

[20]李晓辉.信息权利研究[M].北京:知识产权出版社,2006:118-119.

责任编辑:林英泽

Perfection of Network Privacy Protection Legislation in the Internet Plus Era

QIAN Li1,2and TAN Jinke3

(1.Wuhan University,Wuhan,Hubei430072,China;2.Pingxiang College,Pingxiang,Jiangxi337000,China;3.East China University of Political Science and Law,Shanghai200042,China)

Abstract:The coming of Internet Plus era expanded the dimensions of time and space of human activities and caused the expansion of virtual community,which in turn made privacy protection to be facing more new challenges. The nature of privacy rights not only highlights its dual attributes as a person and property,but also has the tendency to be transformed from negative rights to positive rights in this era. The subject of privacy rights has also changed.“Data”has become the main subject of network privacy. The content of privacy rights has increased,and the object of privacy rights have gradually been informationized and expanded,so the limitation of traditional privacy protection is becoming increasingly prominent. In order to improve network privacy protection,we have to update the concept of legal protection according to the new characteristics of network privacy protection,perfect the special legislation of privacy protection and promote the new normal of privacy protection in the Internet Plus era.

Key words:Internet Plus;network privacy;legislation;personal information

[作者简介]钱力(1982—),女,贵州省德江县人,武汉大学公共经济管理专业博士生,萍乡学院政法学院教师,主要研究方向为经济法学;谭金可(1983—),男,河南省南阳市人,华东政法大学副教授,法学博士,主要研究方向为社会法。

中图分类号:F713.363

文献标识码:A

文章编号:1007-8266(2015)12-0113-06