《孟子》在“四书”中的学习次序探析

2015-03-06屈博

屈 博

(华东师范大学教育学系,上海 200062)

《孟子》在“四书”中的学习次序探析

屈 博

(华东师范大学教育学系,上海 200062)

自有“四书”之名以来,《孟子》在“四书”中的学习次序经历了数次变化。从朱子之学规定的“第三”,到科举考试制度下的“第四”,再到近代教育转型过程中的变化起伏,每一次变化既受到教育制度与政策的影响,同时也基于人们对于《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》四本书难易程度理解上的不同以及学习需求上的考量。《孟子》一书自身所具有的特点在“四书”教育发展的过程中受到不同程度的关注,其次序的变化也成为影响整个“四书”学习次序变化的关键。

“四书”;《孟子》;学习次序

“四书”一名起于宋代,《四库全书总目提要》云:“《论语》、《孟子》,旧各为帙,《大学》、《中庸》,旧《礼记》之二篇,其编为《四书》,自宋淳熙始。”①“自宋淳熙始”指的是朱熹于淳熙九年(1182),把“四书”并为一集刻于婺州,这也是“四书”之名第一次出现。②至此,“四书”作为一个有机整体,在后世的经学教育中扮演着十分重要的角色。关于“四书”的排列次序,通行本《四书章句集注》是按照《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》的次序排列的。这种排序既符合文献著录体式的需要,同时又体现出学习“四书”的次序。当然,“四书”的学习次序并不止这一种。历史上出现过几种不同的“四书”学习次序,这既与历代学人对“四书”难易程度的理解不同相关,也与诸如教育制度的影响、教育观念的转变等因素有关。在这些影响因素中,《孟子》一书自身的特点起着关键的作用。因此,探讨《孟子》在“四书”中学习次序的变化及其原因,并进而考察中国教育历史进程中“四书”学习的基本情况和特点,就具有重要的教育意义和价值。

一、朱子之学:《孟子》位列第三

《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》是由朱熹定下的学习“四书”的次序。其实,朱熹在早年并未对“四书”的次序予以重视,提法也是十分随意的,到其晚年才逐渐形成对“四书”先后次序的明确认识。③而《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》的次序也并未在朱熹于绍熙元年首次刊行的“四书”以及淳熙九年首次刻印的《四书集注》中得到体现。④但朱熹对“四书”的学习次序的规定却是非常明确的。朱熹强调:“某要人先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以立其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处。”⑤朱熹的这种规定,是按照四种书的性质进行排列的。他把《大学》看作纲领,认为其是“初学入德之门”,理应列于首位;把《中庸》看作精髓,列于最后;中间则以《论语》、《孟子》相互印证。朱熹的这种学习次序,包含了两层涵义。一是遵循先易后难、循序渐进的原则。朱熹按照阅读的难易程度说明这种排序的合理性,“《大学》一篇,有等级次第,总作一处易晓,宜先看。《论语》却实,但言语散见,初看亦难。《孟子》有感激兴发人心处。《中庸》亦难读,看三书后,方宜读之”。⑥二是按照道学思想的内在逻辑与结构来安排,⑦即“盖不先乎《大学》,无以提挈纲领而尽《论》、《孟》之精微;不参之《论》、《孟》,无以融会贯通而极《中庸》之归趣”。⑧认为“四书”之间有着必然的联系,因内在的关系而形成统一的整体,其先后顺序不可倒置,这也是朱熹“四书”学习次序的特色。

《孟子》在朱熹的“四书”学习次序中排在第三,位于《论语》之后。朱熹认为《孟子》的篇幅较长,论辩的特性明显,“《孟子》每章或千百言,反复论辩,虽若不可涯者,然其条理疏通,语意明洁,徐读而以意随之,出入往来以十百数,则其不可涯者将可有以得之于指掌之间矣”。⑨对《孟子》的学习,需要通过内心的体验才能达到文意的疏通,需要学习者探索力讨、反己自求,所以要先立好《论语》的“根本”之后,再来学习《孟子》。与《孟子》相比,《中庸》就更显深奥,“初学者未当理会”,⑩因此放在最后。可见,朱熹规定的《四书》学习次序,既包含他对《四书》内容的理解,同时也是他以身立教的体现。

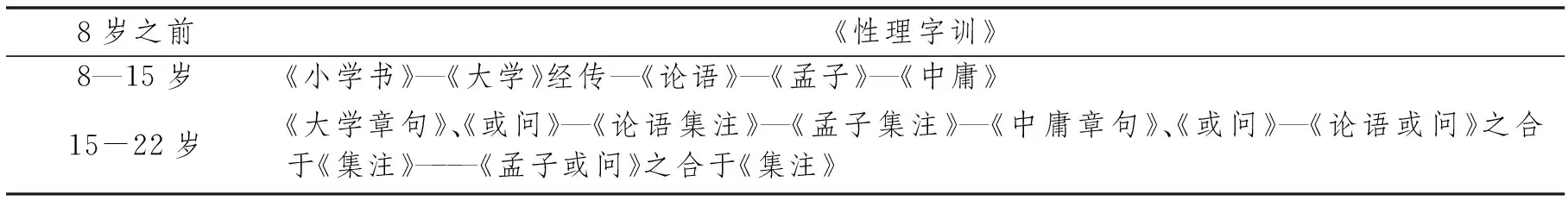

《大学》、《论语》、《孟子》、《中庸》的学习次序在朱熹弟子中得到了传承,比如黄士毅、黎靖德编《朱子语类》,对“四书”的编排就采用了该次序。不止如此,在朱熹之学受到官方重视之后,各地州县官学及书院也纷纷效法朱熹的治学理念。比如《延平郡学及书院诸学榜》记载学生的日常学习安排,其中早上的安排是“文公‘四书’轮日自为常程,先《大学》,次《论语》,次《孟子》,次《中庸》”,表明该学习次序在当时已经具有重要的影响。而后世学者程端礼则进一步践行了朱熹的“四书”学习次序,他在《程氏家塾读书分年日程》中明确规定了“四书”在各个阶段的学习次序(见表1)。这一规定,与朱熹的学习次序大体相同,但在年龄阶段划分上却有所不同。实际上,朱熹在此之前就已经提出了对“小学”、“大学”阶段学习内容的限定,他说:“《近思录》好看。四子,六经之阶梯;《近思录》,四子之阶梯。”在朱熹看来,学习者应先读《近思录》,再读“四书”,最后读“六经”,这里实际暗含着对学习阶段的划分。朱熹认为“四书”不是第一阶段学习的内容,而应该是在具有一定基础之后再来学习的。程端礼则进一步明确了朱熹的说法,主张不同的年龄阶段所学的“四书”内容不同,比如在“小学”阶段,所学内容为“四书”原文,“大学”阶段,所学内容为朱熹的《四书章句集注》。可见,程端礼的做法,更加符合不同教育阶段对学习内容的要求。《程氏家塾读书分年日程》在元代时曾被颁于郡邑校舍,作为学习的标准模式,这也使得朱熹的“四书”学习次序得到了更广泛的传播。

表1 程端礼的“四书”学习次序

二、科举之制:《孟子》从第三到第四

“四书”在元皇庆、延祐年间正式成为科举考试的科目,这也作为一种定制延续至明清。在元代,朱熹的《四书章句集注》成为官方的指定教材,加之元代学人以承袭理学的居多,因此,在“四书”的学习次序上并没有太多变化。到了明代,《四书集注大全》的出现,进一步奠定了“四书”的官方地位,它对“四书”次序的排列,也影响了明清士人的“四书”学习次序。

《四书集注大全》的编排次序为《大学章句序》、《四书集注大全凡例》、《大学章句大全》、《读大学法》、《大学或问》、《中庸章句序》、《读中庸法》、《中庸章句大全》、《中庸或问》、《读论语孟子法》、《论语集注序说》、《论语集注大全》、《孟子集注序说》、《孟子集注大全》。从全书编排的次序可以归纳出其对“四书”的排列次序为:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。这种排列方式主要是因袭倪士毅的《四书辑释》。《四书集注大全凡例》载:“凡《集成》、《辑释》所取诸儒之说,有相发明者采附其下,其背戾者不取。”现今所见《四书辑释》的编排方式即为《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。《四书辑释》的原名为《重编发明》,是在陈栎《四书发明》的基础上增订而来的,《四书发明》也是按此次序来编订的。陈栎与倪士毅为师生关系,陈栎又以发扬朱子之学为己任,对朱熹的学习次序理应是认可的,但《四书辑释》与《四书发明》都没有按照朱熹的学习次序来编排,其原因不得而知。不过,与朱熹的“四书”学习次序相比,该次序中《论语》、《孟子》的位置都有下降,《中庸》的位置有所提升,《孟子》则排在了第四位。至于其原因,《四书辑释》及《四书集注大全》也都未曾提及,不过从《四书章句集注》的版本流传情况来看,到了元代,《四书章句集注》的编排次序与现今通行本的次序相同,即《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。从这一点来看,《四书发明》、《四书辑释》以及《四书集注大全》都受到了一定影响,因而采用该次序进行编排。

不过,《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》的排列次序,却在有意无意当中成为了明代士人“四书”学习次序的主要标准,这又与明代以来的科举制度密切相关。明代的科举考试,基本上沿袭唐宋旧制,但是在取士方法上有所改变,即“专取四子书及《易》、《书》、《诗》、《春秋》、《礼记》五经命题试士”。考试第一场为“四书义”,从《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》中出题。各级教育也按照该考试程式来进行“四书”的学习。所以,“四书”的学习次序也就成了《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,这在明代地方史料当中有所记载。比如《泰泉乡礼》中记载了地方教育的基本情况:“施教以六行、六事、六艺而日敬敷之,一曰早学,二曰午学,三曰晚学。……或用《孝经》、《三字经》,不许先用《千字文》、《百家姓》、《幼学诗》、《神童酒诗》、《吏家文移》等书。以次读《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,然后治经。”可见《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》的学习次序在地方教育中已经比较流行。

普通学子们也按照这一次序来安排自己的学习日程。比如,顾宪成对其幼年的读书历程作了详细的记载:“六岁,始就塾;七岁,受《大学》《中庸》;八岁,师省斋俞先生,受《论语》;九岁,受《孟子》及《虞书》;十岁,受《夏书》《商书》《周书》。”该则材料显示出顾宪成在入塾之后,是按照《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》的顺序完成了对“四书”的学习,并且是在“小学”阶段完成学习的。顾宪成作为当时重要的学界领袖,其学习的方式和方法必然会成为人们效法的对象,因此,顾氏的学习日程在一定程度上可以反映当时学子们的学习情况。与《程氏家塾读书分年日程》相比,顾宪成的读书学习顺序,并不完全是从由浅入深、由易到难的角度考量,而更多是从科举考试的要求出发。

当然,除了受科举制约的“四书”学习次序外,明末高僧藕益智旭还给出了另外一种次序:“首《论语》,次《中庸》,次《大学》,后《孟子》。”这种次序与《四书章句集注》和《四书集注大全》都不同,他认为:“《论语》为孔氏书,故居首。《中庸》、《大学》皆子思所作,故居次。……孟子学于子思,故居后。”虽然藕益智旭也把《孟子》排在第四位,不过他是按照各书的成书时间以及师承关系来排序的,这种次序有助于学习者了解“四书”之间的先后关系,也可以看作是一种相对合理的“四书”学习次序。

三、变革之举:《孟子》次序的起伏

清代的学校教育,延续明代制度,以“四书”、“五经”等为主要学习内容。清代科举,也承袭明制,用八股文,以“四书”、“五经”为命题依据。因此,对“四书”的学习方式也基本上延续了明代的做法。到了清后期,随着西方教育思潮的涌入,对教育内容与教育方式的“近代化”的思考则成为“四书”学习次序再次变化的重要原因。

沈恩孚在其日记中写道:“今人狃于科举之学,志在速化,四子书外,以五经限生,《学》、《庸》而后《论》、《孟》,舍《尔雅》而治《诗》、《书》,习《戴记》而遗《仪礼》、《周官》,尊《左氏》而废《公》、《榖》,不达圣人之所雅言,而轻于学,易经术之荒也。”沈恩孚表达了对科举之弊的批判,以及对从明代所延续下来的考试、读书的次序的不认同。他认为,先学《大学》、《中庸》,而后再学《论语》、《孟子》,是对学术的轻视,对圣人的不敬,而且这种次序也不符合基本的学习规律与认识规律。所以,沈恩孚提出了一种新的学习次序:“《论语》文简而明,《初学记》‘易解’,尝谓童子入塾,略辨字义,即当令诵《论语》,次《孝经》,次《孟子》,次《尔雅》,次《诗》,次《书》,次《三礼》,次《春秋三传》,次《易》。”这里《论语》因“文简而明”、“童子易解”被列为首要学习书目,之后是《孝经》,再之后是《孟子》。《孝经》在隋唐时期和《论语》一并成为科举考试中的“兼经”科目,之后因“四书”占统治地位,《孝经》的影响渐渐变弱。这里再次将《论语》、《孝经》并提,是恢复了《论语》、《孝经》作为基础教材的地位。该次序中并未提及《大学》、《中庸》,而是将其回归到“三礼”中的《礼记》。可见,到了清末,“四书”的权威地位开始发生了动摇,“四书”体系的分化也开始出现,尤其是将“四书”按照难易程度划分到不同年龄阶段来学习的做法,在清末颁布的一系列学堂章程中均有体现。

比如,1902年颁布的《钦定蒙学堂章程》规定,“读经科”第一年学习《孝经》、《论语》;第二年学习《孟子》;第三年学习《大学》、《中庸》。这一章程给出了蒙学阶段“四书”的学习次序:《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》,《孟子》排在了第二位,安排在第二学年进行学习。1904年的《奏定初等小学堂章程》规定,“读经讲经科”第一年:《论语》、《孝经》;第二年:《论语》、《大学》、《中庸》;第三年:《孟子》;第四年:《孟子》、《礼记》节本;第五年:《礼记》节本。这一章程又给出了另一种“四书”的学习次序:《论语》、《大学》、《中庸》、《孟子》。与前一章程不同,《孟子》又调回第四位。其原因是,章程中提到的“读经讲经科”的要求:“授读经文,字数宜少,使儿童易记。讲解经文宜从浅显,使儿童易解,令圣贤正理深入其心,以端儿童知识初开之本。”就字数而言,《论语》、《大学》、《中庸》,更有利儿童记忆与背诵,也便于讲解,从这一角度来看,《孟子》列为第四,是相对合理的。而1909年的《奏请变通初等小学堂章程折》中又对《孟子》作了专门的解释:“读经一科,原授《孝经》、《论语》、《学》、《庸》、《孟子》及《礼记》节本,但有讲解诵习,不令学生默写背诵,……因《学》、《庸》理解高深、《孟子》篇幅太长,恐其记忆较难。现拟专授《孝经》、《论语》及《礼记》节本三经,缓授《学》、《庸》、《孟子》,将来并入高等小学堂。”所以,《孟子》是因为“篇幅太长”、“恐难记忆”而被安排在第四位的,并且与《大学》、《中庸》一样,在高等小学堂教授,《论语》则继续在初等小学堂教授。

从三份章程的安排来看,《孟子》的次序有所起伏,从第二位,到第四位,再到跨年级安排,起伏的关键是《孟子》的内容是否适合早期学习。“壬寅学制”将“四书”放在蒙学教育阶段,《论语》与《孟子》位列前两位,是从知识的难易程度出发的。“癸卯学制”则将“四书”放在“小学堂”中,《孟子》列为第四,亦是从难易程度考虑的,不过比“壬寅学制”要更加细致、贴切。《奏请变通初等小学堂章程折》中,知识内容的分级、分段传授对“四书”教育发生了作用,《孟子》则被安排到较高年级进行教授,可以说这是近代西方教育思想对中国传统教育影响的结果。不过,传统“四书”的学习顺序在各地方私塾中还有保留。赵世昌的《私塾琐记》曾记载民国时期私塾教育的基本情况,其中提到“四书”的学习顺序为:“先念《大学》、接着念《中庸》、《上论语》、《下论语》、《上孟子》、《下孟子》。”这也反映出民间对传统教育方式的继承与延续。

总之,从历史发展来看,《孟子》对“四书”学习次序的变化起到了重要的推动作用。《孟子》在宋代完成“超子入经”,其地位不可同日而语。程朱对《孟子》的推崇,又使其进入“四书”体系,成为经学教育中的必读教材,因此《孟子》在“四书”中具有重要的地位。而《孟子》在“四书”中的学习次序,主要与不同时期人们对《孟子》一书难易程度的不同理解有关,同时人为因素也会起到一定作用。不过,不同时期学习次序也并不是唯一的,多种学习次序的并存也是教育发展的一大特色。到了现代,“四书”作为中国传统文化精神的重要载体而被人们重视,如何学习“四书”、在初等教育阶段进行“四书”的教授是否合适等亦成为时下热门的话题。通过考察《孟子》在“四书”中学习次序的变化可以看出,《孟子》中既有适合低年级儿童学习的知识,又有适合高年级学生或成人学习的内容,在不同的学习阶段选择的教材也可不尽相同,《程氏家塾读书分年日程》中就有对于“小学”阶段使用《孟子》原文、“大学”阶段使用《孟子集注》的规定。这些对于现今提倡和加强中国传统文化教育,同样具有启示作用。而且,从知识的接受来讲,对于初学者,《大学》、《中庸》可能有些过于空洞,先读《论语》、《孟子》,从中获得一些具体和感性的认识,再来读《大学》、《中庸》,或许会收到更好的效果,这与现在人们普遍认同的《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》的次序相一致,也不失为一种相对合理的学习“四书”的次序。

注 释:

①《四库全书总目提要》卷三十五《四书类一》,石家庄:河北人民出版社,2000年,第914页。

②束景南:《朱子大传》,福州:福建教育出版社,1992年,第385页。

③郭齐在《朱熹“四书”次序考论》一文中指出,朱熹在早年提到“四书”时,次序十分随意,或称《大》、《论》、《孟》、《中》,或称《大》、《中》、《论》、《孟》,或称《论》、《孟》、《大》、《中》,或称《大》、《论》、《中》、《孟》,或称《论》、《孟》、《中》、《大》,或称《中》、《大》、《论》、《孟》,或称《论》、《中》、《大》、《孟》,或称《论》、《大》、《中》、《孟》。参见郭齐:《朱熹〈四书〉次序考论》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2000年第6期。

④朱熹在绍熙元年首次刊行的“四书”,采用了《大学》、《语论》、《中庸》、《孟子》的次序;在淳熙九年刻印的《四书集注》中则采用《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》的次序。徐德明在《〈四书章句集注〉版本考略》中认为,朱熹生前单独刊刻的《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》要比四者合刻的次数多,而且合刻的四书关系比较松散,可以合为一编,也可分之单行。因此,后世出现的不同版本的《四书章句集注》,有人为因素进行重新的排列,并未反映朱熹对于“四书”学习次序的规定。参见徐德明:《〈四书章句集注〉版本考略》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》1998年第4期。

⑤⑥《朱子语类》卷十四《大学一》,见《朱子全书》(第15册),上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2002年,第419页、第419页。

⑦蔡芳鹿:《朱熹经学与中国经学》,北京:人民出版社,2004年,第263页。

⑧《四书或问·大学或问上》,见《朱子全书》(第6册),上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2002年,第515页。

⑨《晦庵先生朱文公文集》卷七十四《读书之要》,见《朱子全书》(第24册),上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2002年,第3583页。

⑩《朱子语类》卷六十二《中庸一》,见《朱子全书》(第16册),上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2002年,第2003页。

(责任编辑 胡 岩)

The Learning Sequence ofMenciusin “Four Books”

QU Bo

(Department of Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Since the introduction of so-called “Four Books”, the learning sequence ofMenciusin “Four Books” has changed several times. ZHU Xi rankedMenciusas the “third” place in the “Four Books”, and then under the imperial examination system,Menciuswas ranked the “fourth” place. Later on, the learning sequence ofMenciuschanged with the modern educational transformation. Each change was affected not only by the educational system and policies, but also by people’s understanding of the difficulty in studyingtheGreatLearning,theDoctrineoftheMean,theAnalectsofConfuciusandMencius, as well as the considerations of learning needs of these “Four Books”. In this process, the characteristics ofMenciusbecame a kind of concern, and the learning sequence ofMenciushas become a key factor influencing the learning sequence of the whole “Four Books”.

Four Books;Mencius; learning sequence

10.16382/j.cnki.1000-5560.2015.04.014