“中国英语”概念的破与立

2015-03-02魏淑遐

魏淑遐

(华侨大学 外国语学院,泉州 362021)

“中国英语”概念的破与立

魏淑遐

(华侨大学 外国语学院,泉州 362021)

摘要:为了厘清“中国英语”(China English)与“中式英语”(Chinese English)的渊源关系,借助语料库工具,逐一检索分析葛传椝最初提出China English概念时所列举的汉英译文例证,发现多数译文依旧属于传统意义上的Chinese English(中式英语),并非与之相互对立、泾渭分明,因此推翻了这一界定。然而,鉴于China English一直被后人直译为“中国英语”广为沿用,且长久以来其内涵与外延不断演化,导致不少学者出现概念混乱和无谓争论,因此,这一概念无法废除,而宜重新界定为“原生英语与中国语境相结合形成的、在形式和(或)内容上具有中国特色的派生英语”,如此方可终止这一乱象。

关键词:中国英语;中式英语;原生英语;派生英语;理论混乱

“中国英语”的概念脱胎于葛传椝[1]谈论汉英翻译时首倡的China English,几十年来,论者众多。多数著述都会将其与“中式英语”(Chinese English)相互对立。本文借助语料库语言学的理论,解析“中国英语”的缘起及嬗变,主张一直以来只存在“中式英语”与“地道英语”的分别,所谓“中国英语”要么属于“中式英语”,要么属于“地道英语”,并无自存自足的概念地位,并对“中国英语”进行重新界定,以期终止长久以来的概念混乱与无谓争论。

一、“China English”概念的缘起

几乎所有的学者在探讨“中国英语”问题时都会将这一概念追溯到时任复旦大学外文系教授的葛传椝1980年发表于《翻译通讯》(《中国翻译》前身)的文章《漫谈由汉译英问题》。葛老指出,“四书”、“五经”、“八股文”等我国特有的事物名称的英译文都不是Chinese English或Chinglish,而是China English。英语民族的人听到或读到这些名称,一时可能不懂,但一经解释,不难懂得[1]。这一界定有几个细节值得推敲:1)China English不是Chinese English或Chinglish,因此不具备Chinese English受人诟病的特点;2)China English虽不容易为英语民族的人理解,但解释之后可以理解;3)葛老只用了China English,并没有冠之以“中国英语”之名;4)China English是中国特有事物名称的“英译文”,也即汉语专有名词的英译,因此仅限于词汇层面。

然而,我们不禁要问:China English真的不是Chinese English吗?二者是所有方面都不同,还是某些方面不同?二者让人混淆、令人费解的原因何在?

二、“China English”& “Chinese English”

China English(下文权且称之为“中国英语”)从诞生之日起,便与Chinese English(“中式英语”)如影相随,两者的联系与区别是许多学者争论不休的核心问题。归根结底,学者们之所以对二者的关系“剪不断,理还乱”,是因为从未怀疑过是否真有一个相对于Chinese English存在的China English。

(一)“中国英语”与“中式英语”之辨

要回答上述问题,不妨看葛老提出China English时列举的所有例子:“四书”(Four Books)、“五经”(Five Classics)、“科举”(imperial competitive examination)、“八股文”(eight-legged essay)、“秀才”(xiucai)、“举人”(juren)、“进士”(jinshi)、“翰林院”(Hanlin-yuan或Imperial Academy)、“五四运动”(May Fourth Movement)、“赛先生”(Mr.Science)、“德先生”(Mr.Democracy)、“白话文”(baihua wen或baihua)、“思想改造”(ideological remoulding)、“双百方针”(Two Hundreds Policy)、“人民公社”(people’s commune)、“四个现代化”(four modernizations)。

这些例子有两个共同点:其一,都是“我国所特有的东西”,是“英语民族过去和现在所没有的,当然没有现成的译法”[1];其二,对于缺乏背景知识的中国人(就汉语而言)和外国人(就英语而言),都需要一定的解释才能理解。同时,这些例子也有两处显著差异:其一,译文形式不同,有地道的英文(如 May Fourth Movement),有简单的音译(如xiucai),有生硬的直译(如eight-legged essay),还有回译(如Mr.Science);其二,译文可理解程度不同,对于外国受众而言,地道的英文和回译光看字面便不难理解,生硬的直译则有点不知所云,简单的音译更是如看天书,译犹未译。

当然,这些译文无论是出现在讲话还是写作中,一般都会有上下文语境,因此最终应该是可以理解的。但是,若排除语境,光看译文字面意思,译文就有了云泥之别。分而述之,地道的译文自然、通顺(Four Books,Five Classics,imperial examination,May Fourth Movement,Mr.Science,Mr.Democracy,People’s commune)。例如,“赛先生”和“德先生”是新文化运动的两面旗帜,分别指代science和democracy,原本就是舶来之品,只是多了“先生”的形象称谓,更具修辞效果,因此翻译为英文Mr.Science和Mr.Democracy属于部分回译。不地道的译文可以分为两类:一类是音译(xiucai,juren,jinshi,Hanlin-yuan,baihua wen),因为使用的是拼音而非符合英语发音规则的威妥玛(韦氏)拼音,不知拼音发音规则的外国人只能看到一堆字母组成的乱码,既不解其音,更不解其意,因此只能算是聊胜于无的翻译;第二类是取字面意思的直译(eight-legged essay,ideological remoulding,Two Hundreds Policy,four modernizations),虽然形式是英语单词,但是搭配奇异,往往令人如坠云雾。例如,维基百科在注释中特意注明eight-legged essay中的leg是“股”的误译(“Leg” is a mistranslation of 股(gǔ) which literally means leg,but is used primarily as a derived metaphor meaning “section”.),“八股文”另有eight-part essay或stereotyped writing的译法,似乎更加可取。此外,“双百方针”的译文Two Hundreds Policy存在两个缺陷:首先,“Two Hundreds”貌似“Two Hundred”,而hundred作量词用时并不加“s”,因此搭配略显怪异;其次,policy往往指的是具体的政策,而方针更加宽泛,宜用guiding principles。

综上,地道的英语无需赘言,不地道的英语具有非常显著的特点:要么是汉语拼音的照搬(音译),要么是汉语形式的照搬(直译)。而这一特点,正是“中式英语”的典型特征[2]。由此可见,葛老所谓“中国英语”,其实包含两类汉英译文:地道英语与“中式英语”,二者的区别在于,地道英语并不具有特别的中国文化内涵,可以随着语境产生语义变化,而“中式英语”完全与中国语境绑定,只有在中国文化语境中才有意义,可以藉由语料库证明这一点。

(二)语境才是关键——China English的语料库考察

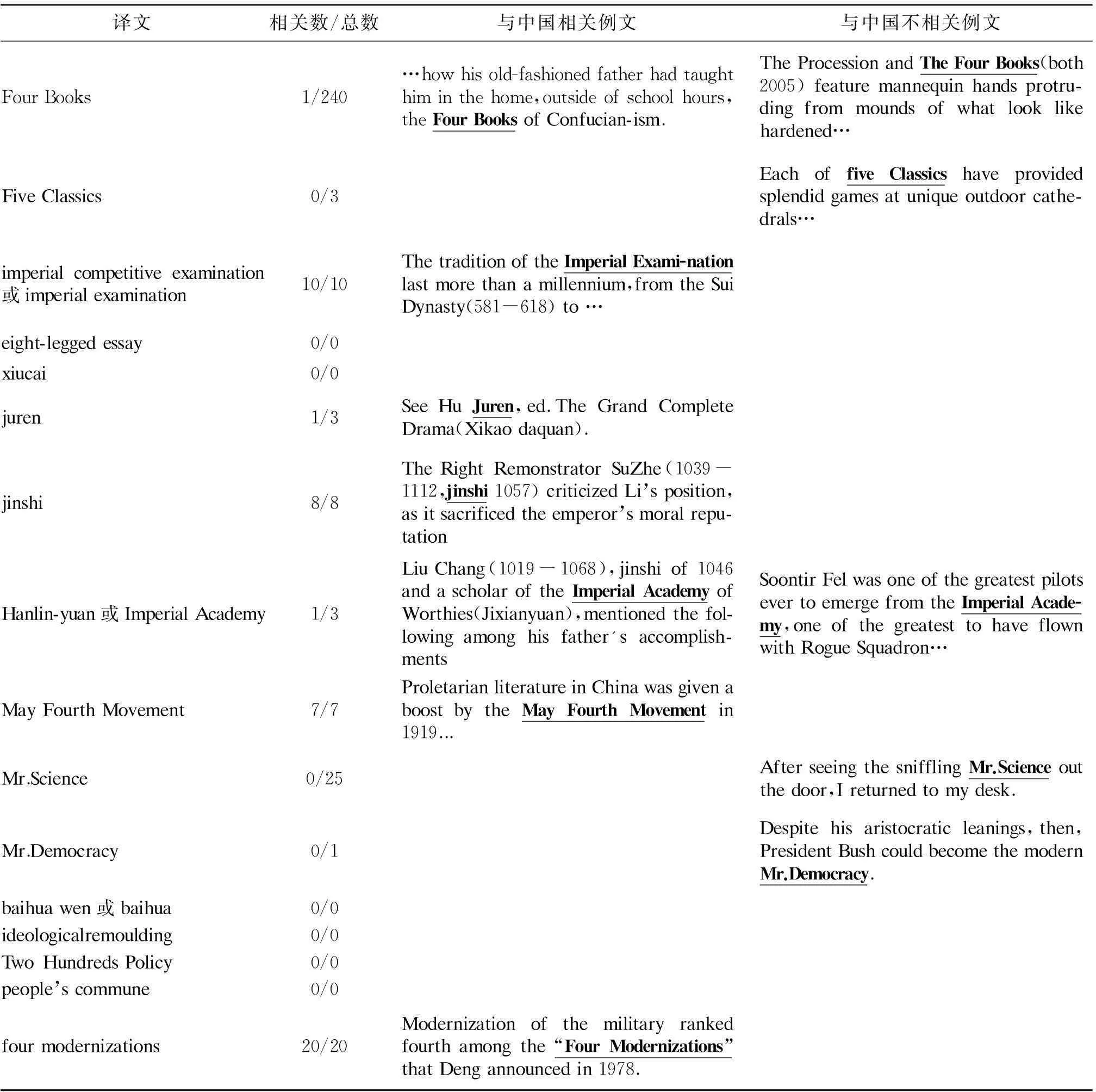

笔者登录当今世界上最大的英语平衡语料库——美国杨伯翰大学Mark Davies教授开发的美国当代英语语料库(The Corpus of Contemporary American English(COCA),网址:http:∥corpus.byu.edu/coca/),以“List”方式在线检索所有译文,检索结果如表1所列。

表1 COCA检索结果统计数据

对检索结果稍加分析,有如下发现。

首先,以“Four Books”,“Five Classics”,“Imperial Academy”,“Mr.Science”,“Mr.Democracy”为关键词在COCA中检索出来的句子与中国文化不必然相关,说明这些英文表达既可以用于中国语境,也可以用于他国语境,属于地道英语,不与中国语境绑定。

其次,以“imperial examination”,“juren”,“jinshi”,“May Fourth Movement”,“four modernizations”等为关键词检索出来的句子全部与中国文化相关,说明这些英文表达都属于中式英语,与中国语境绑定,与外国语境不兼容。

由此验证了上文提到的观点:中国英语并非与中式英语对立存在,而是蕴含中国文化语境的地道英语和中式英语的统称,是包含与被包含的关系。显而易见,中国语境是关键,有了中国语境,地道英语和中式英语都可以划归“中国英语”;缺了中国语境,地道英语和中式英语则各归其位,无所谓“中国英语”一说。

通过此番解析,可以回答上文提出的问题:China English有时候是Chinese English,有时候是地道英语;China English呈现为Chinese English的时候,其形式和内容都具有中国特色,因此令人费解;China English呈现为地道英语的时候,形式没有中国特色,内容具有中国特色,同样令人费解。由此,可推翻葛老的定义。

三、“中国英语”的重新界定

破旧是为了立新,推翻葛老的定义并非本文目的,学者们不能忘了葛老提出这一概念的良苦用心,他也是借着China English之名,对中国特有文化的英译(包括地道英译和Chinese English)予以肯定。因此,从对外交流、弘扬中华文化的立场出发,“中国英语”是必不可少的载体,也正因为如此,才有必要重新界定“中国英语”,推动实践发展。

(一)“中国英语”定义梳理

继葛老之后,学者们对“中国英语”的界定虽然更为具体,但似乎一脉相承,大同小异。以下是最有代表性的对“中国英语”的认识。

(1)中国人在中国本土上使用的、以标准英语为核心、具有中国特点的英语[3-4]。

(2)中国人在跨文化语言交际中使用的干扰性英语变体,这种干扰表现在语言各个层面上,有语言本身的,也有思维和文化的[5]。

(3)中国人在本土上学习和使用英语的过程中,由于受到汉语母语的干扰而形成的一种以标准英语为核心的、杂有汉语语言介质的、符合汉语思维模式的国别变体[6]。

(4)中国英语产生于英语、汉语接触的过程中,是一种新英语,因为它不仅包含了标准英语的规范形式,又汲取了中国政治经济、社会文化和汉语的养分[7]。

再看对“中式英语”的理解。

(1)汉化英语,即中式英语(Chinglish),是用汉语的语法、逻辑思维习惯以及文化习俗方式来组织英语,因而不能把意思讲清楚,并且常常造成误会,闹成笑话[2]。

(2)中式英语是汉语思维与英语形式结构的混合体。它是两种语言转化时语言表层(即形式结构)与语言深层(即思维方式)断裂的结果[8]。

(3)用中文思维译出来的英文表述,既非英文,也非中文,叫“中式英语”或者“中国特色的英语”(Chinglish 或English with Chinese characteristics)[9]。

对比两组定义,可以发现,“中国英语”和“中式英语”都是汉语思维干扰产生的有“中国特色”的英语,如此说来,二者“本是同根生”,缘何众人一致褒扬“中国英语”而贬低“中式英语”?归根结底,缘于众多学者不假思索地将二者对立起来。

既然定义自相矛盾,论据自然也是互相龃龉。一方面,支持“中国英语”的学者认为“中式英语”也会变成“中国英语”。例如,钟利平[10]举例指出:“如‘走后门’译作‘go through the back door’就不算是中式英语,因为这样的译法已为外国人承认。”过家鼎[11]则指出“精神文明”的译文“spiritual civilization”原本属于中式英语,遭到以艾德勒(Sol Adler)和柯弗兰(Frank Coe)为代表的外国专家的反对,认为“spiritual”一词具有宗教色彩,外国人不能接受,因此不宜采用,但是后来时过境迁,为与物质文明(material civilization)相称,“spiritual civilization”又渐渐为人接受,得以通用。另一方面,一些人视为“中国英语”的表达,却被另一些人视为“中式英语”。例如,林琼[12]认为“汉语中具有中国特色的一些专用名词,在用英语表达时往往带有‘中国腔’”。贾毓玲[13]举例说:“如‘三个代表’译为Three Represents,用动词represent 体现原文‘代表’的动态词性,用数量词、复数和大写来满足‘三个代表’简称的名词需要,译文与原文在形式上也很对称。但Three Represents听起来有点怪,仍有中式英语味道,因为用数词修饰动词是违反英文语法的。”

如前所述,实际上多数情况下,“中国英语”就是“中式英语”,因此学者们无论是在定义“中国英语”还是在举例说明“中国英语”时,人为、生硬地将“中国英语”与“中式英语”划分开来,有强词夺理之嫌,难以服人。

(二)“中国英语”重新界定与研究前景

笔者认为,“中国英语”脱胎于汉英翻译,是中国文化语境与英语语言系统融合的产物。可以将英美英语视为“原生英语”,中国英语视为“派生英语”,将“中国英语”定义为:原生英语与中国语境相结合形成的、在形式和(或)内容上具有中国特色的派生英语。其中,原生英语指世界通用的英语词汇与语法,中国语境指广义的中国社会、历史、政治、经济、文化语境,形式上的中国特色指蕴含中国人思维方式的汉语搭配,内容上的中国特色指中国独有的社会万象与生活百态。

另外,必须明白:英语在中国的地位是外语,而非第二语言,中国人学习英语不是为了中国人之间的日常交流,而是与外国人交流。因此,“中国英语”只有在对外交流中才有意义,属于外向型英语,其最终归宿是异国文化土壤,因此不必自拥为“中国的英语”而洋洋自得,而要关注“中国英语”的受众反应与接受情况。

然而,目前对于“中国英语”在受众(除了中国人自己)中的效果如何,多数属于主观臆测。实际上,为数不多的一些考察“中国英语”受众反应的研究结果并不乐观。如王志欣和王京[14]对于“中国英语变体”可接受度的调查显示,“中国英语”的可接受度很低,低于英国英语和美国英语,也低于汉语普通话。高超、文秋芳[15]调查了本土化英语在英语本族语者和非本族语者中的可理解度与可接受度,发现“英语本族语者比非英语本族语者更能理解和接受本土英语搭配,英语本族语者的容忍度似乎比非英语本族语者高”。换言之,还有为数不少的非英语本族语者不太接受“中国英语”。由此可见,“中国英语”的产生不能随心所欲,而应以受众接受为观照,否则无异于“闭门造车,出门不合辙”,有悖于对外交流的初衷。

四、结束语

没有明确的概念,就不会有恰当的判断,就不会有合乎逻辑的推理与论证。“中国英语”的概念界定从一开始就经不起推敲,学者们取而用之的时候也未加甄别,导致理论的混乱与无谓的纷争。唯有追本溯源,才能看清“中国英语”包括但不限于中式英语的实质。如此,我们可以不再斤斤计较于“中国英语”和“中式英语”的分别,多花功夫从读者反应、接受美学角度考察现有的“中国英语”在受众中的接受情况,进而指导汉译英实践。这应该是今后“中国英语”研究的主要方向。

参考文献:

[1]葛传椝.漫谈由汉译英问题[J].中国翻译,1980(2):1-8.

[2]曾炳辉.谈谈克服汉化的问题[J].外语与外语教学,1989(6):45-49.

[3]榕培.中国英语是客观存在[J].解放军外国语学院学报,1991(1):1-8.

[4]贾冠杰,向明友.为中国英语一辩[J].外语与外语教学,1997(5):11-12.

[5]谢之君.中国英语:跨文化语言交际中的干扰性变体[J].现代外语,1995(4):7-11.

[6]张凤娟.别琴英语和中国英语对我国语言教学的启迪[J].山东外语教学,2002(6):45-48.

[7]王东波.英语的全球化与本土化[J].山东社会科学,2004(8):94-96.

[8]谢元才.China English的组块性及其认知解释[J].学术论坛,2006(4):201-204.

[9]吴庆雯.涉外翻译中的地道英语和中式英语[J].中国科技翻译,2013,26(4):15-18.

[10]钟利平.当代汉语流行词汇的译法与问题[J].上海翻译,2010(3):66-68.

[11]过家鼎.关于“纸老虎”和“精神文明”的译法[J].上海翻译,2005(1):55.

[12]林琼.中国英语和中国式英语新探[J].西安外国语学院学报,2001,9(1):12-16.

[13]贾毓玲.从《政府工作报告》的翻译谈如何克服“中式英语”的倾向[J].上海科技翻译,2003(4):26-28.

[14]王志欣,王京.大学生对四种语言变体的态度[M].北京:外语教学与研究出版社,2004.

[15]高超,文秋芳.中国语境中本土化英语的可理解度与可接受度研究[J].外语教学,2012(5):53-58.

(编辑: 朱渭波)

“China English” Revisited from a Destructive-plus-constructive PerspectiveWei Shuxia

(College of Foreign Languages,Huaqiao University,Quanzhou 362021,China)

Abstract:This paper aims to clarify the relationship between China English and Chinese English by examining,with corpus tools,Chinese-English translations proposed by Ge Chuangui as typical instances of the former concept.It is found that most of these instances claimed as China English are practically “Chinese English(Chinglish)” in nature,thus overturning the definition.Yet,the term “China English” has been in currency since its advent,though its diffent connotations and denotations have resulted in conceptual confusion and unnecessary controversy.Therefore,Chinese English should be redefined as “derived English generated from the interplay of native English and Chinse context,with Chinese characteristics in form and /or content”,so as to put things right.

Keywords:China English;Chinese English;native English;derived English;theoretical confusion

DOI:10.13256/j.cnki.jusst.sse.2015.04.007

中图分类号:H 059

文献标志码:A

文章编号:1009-895X(2015)04-0335-05

作者简介:魏淑遐(1982-),女,讲师。研究方向: 英语教学、英汉对比与翻译。E-mail:weishuxia815@163.com

基金项目:2013年华侨大学校本科教育教学改革一般立项项目“ESP语料库辅助的英语教学”(13HQUJG006)

收稿日期:2014-07-10