躬耕田园 体验成长——威海市千山路小学课程体系整合与创生汇报

2015-02-27倪红梅

倪红梅

(山东省威海市千山路小学)

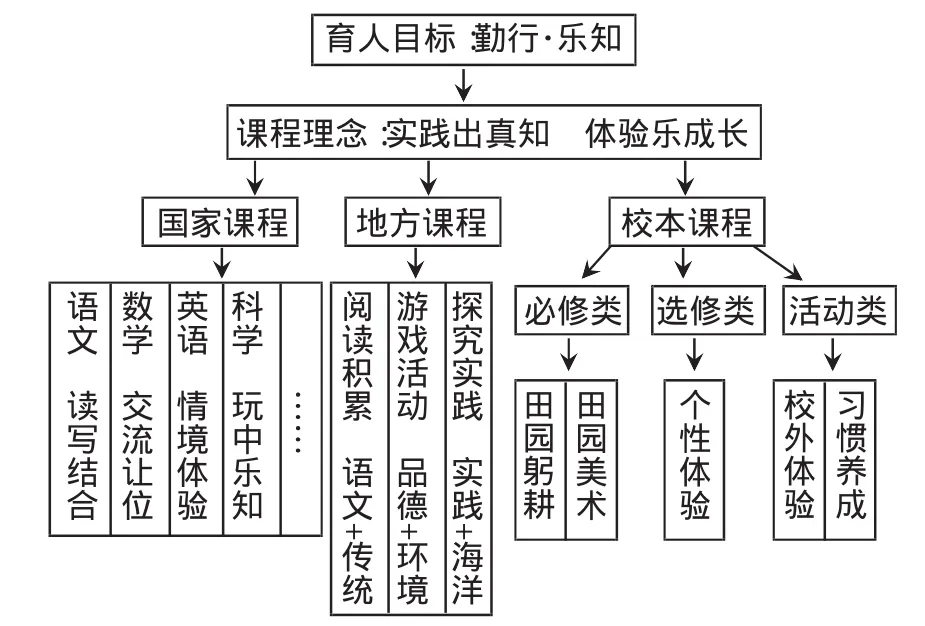

自2008年建校以来,千山路小学坚持“千山勤行·学海乐知”的体验教育办学理念,以“让每个生命因体验而精彩”为办学宗旨,围绕“勤行·乐知”的育人目标,提出“实践出真知,体验乐成长”的课程建设思路,构建了“体验教育”三级课程体系,走出了一条以课程推动特色发展的创新之路。

一、课程体验建构

国家课程方面,探索了与体验教育整合的特色化实施,如:语文学科的“读写结合课”,数学学科的“交流让位课”,英语学科的“情境体验课”,科学学科的“玩中乐知课”等。

地方课程方面,则是依托国家课程进行了整合化实施,如语文与传统文化整合的“阅读积累课”,品德与环境教育整合的“游戏活动课”,综合实践与海洋教育整合的“探究实践课”。

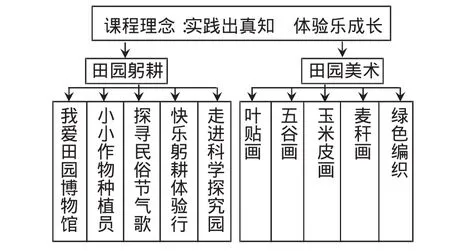

校本课程方面,分为必修、选修和活动三类课程。下面我将重点和大家分享的是“田园躬耕、田园美术”这两门全员必修校本课程。为什么确定这两门课程?我们首先从目标定位入手。

国家课程中《综合实践活动课程指导纲要》提出:“综合实践活动是基于学生的直接经验,密切联系学生自身生活和社会生活,体现对知识的综合运用的实践性课程。”强调:综合实践活动以活动为主要开展形式,强调学生的亲身经历,要求学生积极参与到各项活动中去,在“做”“考察”“探究”“体验”等一系列活动中发现和解决问题,体验和感受生活,发展实践能力和创新能力。

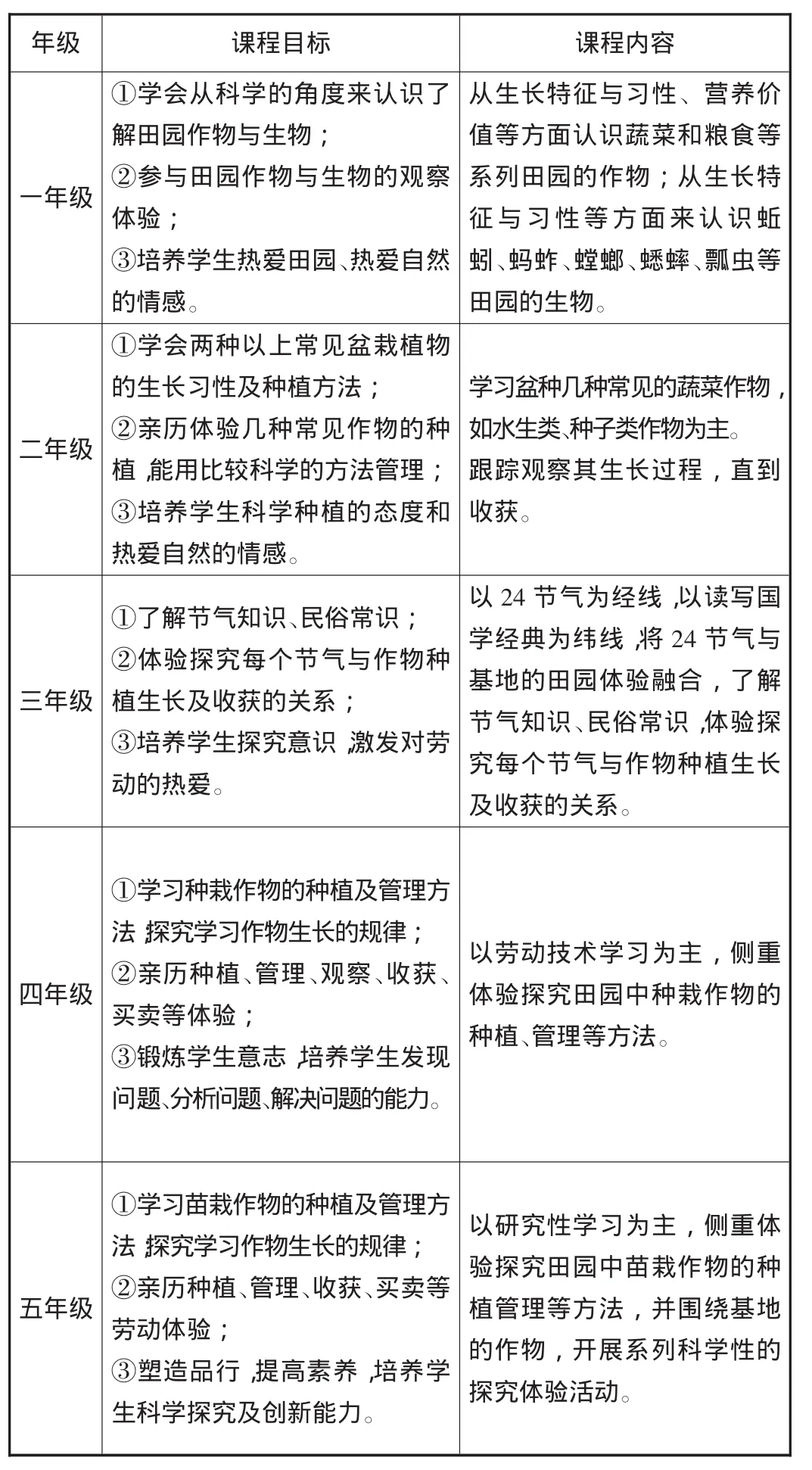

为了凸显这一课程理念,围绕学校体验教育特色,我们开发了“田园躬耕”校本课程,制订了以下课程目标:

依托“田园体验基地”,以活动为主要开展形式,强调学生“勤行·乐知”,即主动参与,在“做”“考察”“探究”“体验”等一系列田园体验中发现和解决问题,感受生活,发展实践能力和创新能力。

依据课程总目标,我们从知识、体验和情感三个维度制订了年级序列目标和梯次内容:

年级 课程目标 课程内容一年级①学会从科学的角度来认识了解田园作物与生物;②参与田园作物与生物的观察体验;③培养学生热爱田园、热爱自然的情感。从生长特征与习性、营养价值等方面认识蔬菜和粮食等系列田园的作物;从生长特征与习性等方面来认识蚯蚓、蚂蚱、螳螂、蟋蟀、瓢虫等田园的生物。二年级①学会两种以上常见盆栽植物的生长习性及种植方法;②亲历体验几种常见作物的种植,能用比较科学的方法管理;③培养学生科学种植的态度和热爱自然的情感。学习盆种几种常见的蔬菜作物,如水生类、种子类作物为主。跟踪观察其生长过程,直到收获。三年级①了解节气知识、民俗常识;②体验探究每个节气与作物种植生长及收获的关系;③培养学生探究意识,激发对劳动的热爱。以24节气为经线,以读写国学经典为纬线,将24节气与基地的田园体验融合,了解节气知识、民俗常识,体验探究每个节气与作物种植生长及收获的关系。四年级①学习种栽作物的种植及管理方法;探究学习作物生长的规律;②亲历种植、管理、观察、收获、买卖等体验;③锻炼学生意志,培养学生发现问题、分析问题、解决问题的能力。以劳动技术学习为主,侧重体验探究田园中种栽作物的种植、管理等方法。五年级①学习苗栽作物的种植及管理方法;探究学习作物生长的规律;②亲历种植、管理、收获、买卖等劳动体验;③塑造品行,提高素养,培养学生科学探究及创新能力。以研究性学习为主,侧重体验探究田园中苗栽作物的种植管理等方法,并围绕基地的作物,开展系列科学性的探究体验活动。

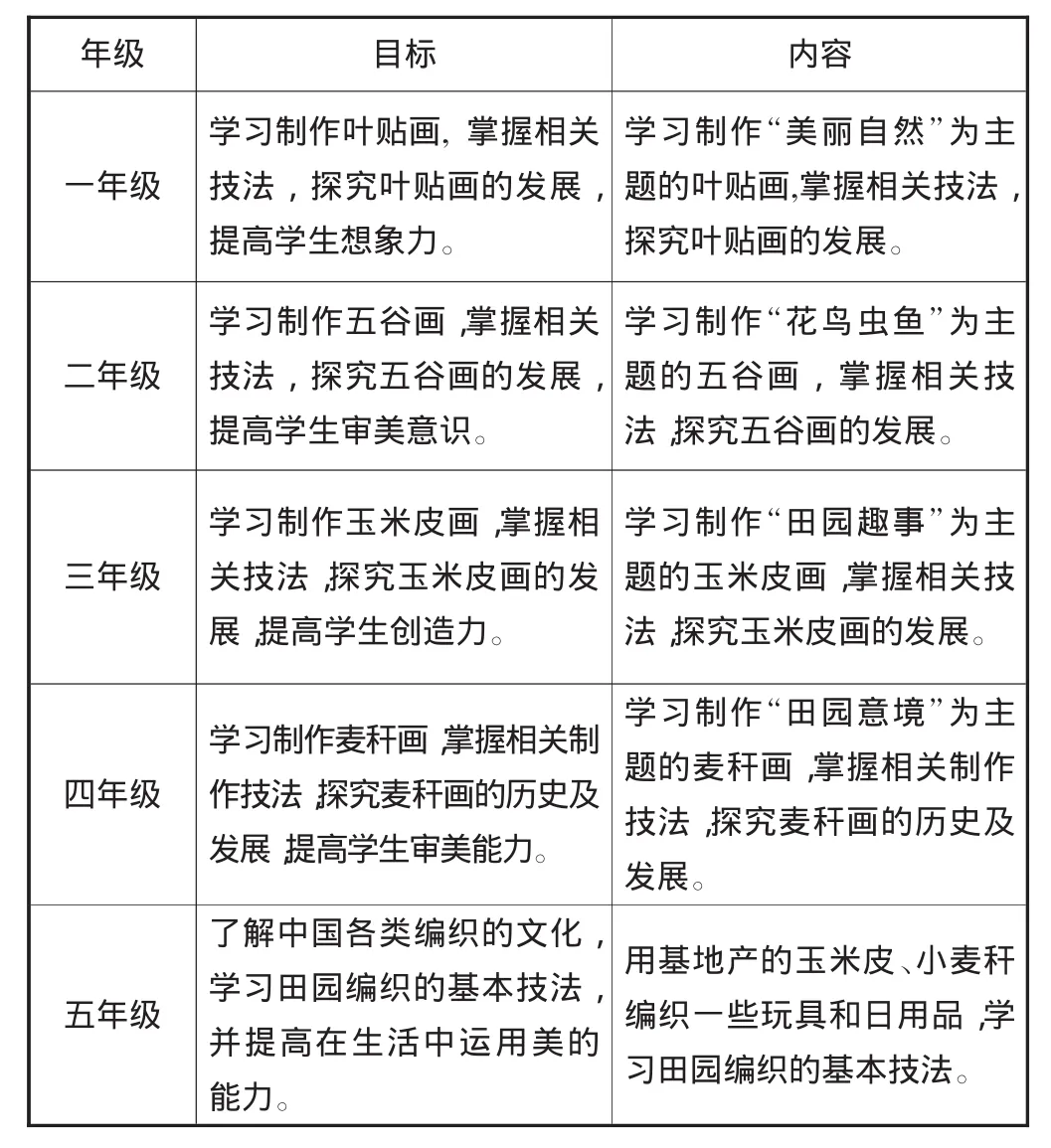

同样,我们梳理美术的国家课标,重点突出体验目标要求:

“以学习活动方式划分美术学习领域,加强学习活动的综合性和探索性,注重美术课程与学生生活经验紧密关联,使学生在积极的情感体验中提高想象力和创造力,提高审美意识和审美能力,增强对大自然和人类社会的热爱及责任感,发展创造美好生活的愿望与能力。

整合已有的基地原材料资源,凸显国家课程标准与特色教育的融合,开发了“田园美术”,提出课程目标:

依托“田园体验基地”的作物资源,将美术与田园体验紧密关联,使学生在积极的田园体验中提高想象力和创造力,提高审美意识和审美能力,增强对大自然和人类社会的热爱及责任感,发展创造美好生活的愿望与能力。

依据总目标,梳理出年级序列目标和梯次内容:

年级 目标 内容一年级学习制作叶贴画,掌握相关技法,探究叶贴画的发展,提高学生想象力。学习制作“美丽自然”为主题的叶贴画,掌握相关技法,探究叶贴画的发展。二年级学习制作五谷画,掌握相关技法,探究五谷画的发展,提高学生审美意识。学习制作“花鸟虫鱼”为主题的五谷画,掌握相关技法,探究五谷画的发展。三年级学习制作玉米皮画,掌握相关技法,探究玉米皮画的发展,提高学生创造力。学习制作“田园趣事”为主题的玉米皮画,掌握相关技法,探究玉米皮画的发展。四年级学习制作麦秆画,掌握相关制作技法,探究麦秆画的历史及发展,提高学生审美能力。学习制作“田园意境”为主题的麦秆画,掌握相关制作技法,探究麦秆画的历史及发展。五年级了解中国各类编织的文化,学习田园编织的基本技法,并提高在生活中运用美的能力。用基地产的玉米皮、小麦秆编织一些玩具和日用品,学习田园编织的基本技法。

这样,围绕着“勤行·乐知”体验教育培养目标,我们构建了包含“田园躬耕、田园美术”两门校本课程的“田园体验”特色校本课程体系:

“田园体验”特色校本课程体系

开发年级的课程教材内容,每年都因实施情况、时事变迁等会随时调整。如此整体规划,循序渐进,教师实施起来有迹可循,有章可依,学生学习探究时既全面掌握,又避免了重复。

二、精品化实施

(一)明确实施策略

我们将综合实践活动课、美术课与“田园体验”校本课程整合实施,构建了“双轮驱动,有序推进”的实施策略。双轮分别指“田园躬耕”和“田园美术”两门校本课程。其中,“田园躬耕”课程借鉴综合实践活动课的实施策略,侧重研究性学习和劳动性体验,不仅解决了教什么、怎么教的问题,更是通过国家课程的校本化实施,来强化校本课程实效,促进体验教育特色建设。

田园美术课程则是将田园的玉米皮、小麦秆等一些作物资源融进美术学科,形成学科与特色的整合化实施,从而实现国家课程与田园体验的有机整合。

除美术学科之外,还有其他国家课程与田园体验的有机整合。例如《买卖节》:与语文学科整合,编写买卖小剧本、买卖日记;与数学学科整合,进行前期市场调查、成本核算;买卖后的利润结算……这样,田园体验与学科课程有机结合,不但让学科学习不再枯燥,也让田园体验充满了生命的灵动。

(二)提炼课堂模式

在课程推进落实的过程中,为有效提升任课教师对教材的把握及对田园体验课的组织驾驭能力,我们坚持领导先行,以分管领导为主要组织者,定期开展教师的各类培训:主题培训,研究学法,真诚探讨;集体备课,智慧碰撞,减负增效;小课题研究,凸显特色,推广成果;课堂达标,以赛代训,以评促讲。正是以上多举措的有效培训,吸引越来越多的老师加入田园体验课程队伍,逐渐掌握了田园体验课的授课思路。

在课堂研究方面,我们发现,实施田园课面临两大困难:一是课时的困难,不仅需要活动前指导,还需要到基地种植、测量,回班级总结、制表,一两节课是不够用的;二是师资困难,大多为兼职教师,分散上课,单兵作战,容易因困难、烦躁而难以确保课程质量。反复论证后,我校在四年级试点,推出“田园体验周”的思路——将国家规定灵活运用的每周两节的综合实践课程集中在一周内使用,学校统筹安排,每个班级轮流进行,一周内,该班级只上综合实践课程,由3位教师共同担任。在活动方式上,采取“走班制”,就是教师根据自己所长,确定1~2个重点活动主题,精心备课,给本年级的学生轮流上课;“上大课”,就是选择适合集中开课的课题,或把孩子一块组织到校外实践活动,或在阶梯教室集中活动,或请家长来校集中办讲座。这样安排,不仅使教师能够集中精力推进教学,而且使学生更便于开展外出调查。

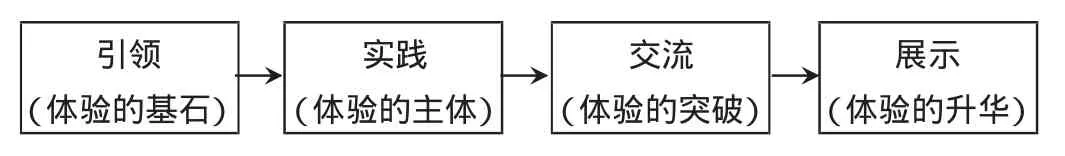

正是以上系列的得力措施,我们探索出了比较有效的田园躬耕课程模式:

引领(体验的基石)实践(体验的主体)交流(体验的突破)展示(体验的升华)

四种活动模式分别衍生对应三种课型。

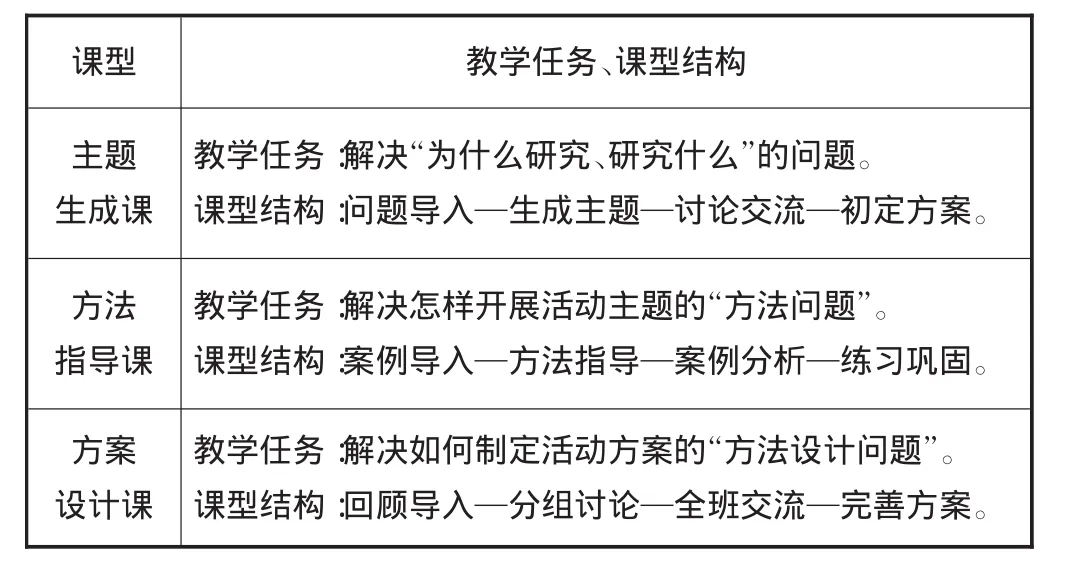

引领活动——突出“引”,即教师引导学生发现问题,掌握方法,设计方案,合理分工。

课型 教学任务、课型结构主题生成课教学任务:解决“为什么研究、研究什么”的问题。课型结构:问题导入—生成主题—讨论交流—初定方案。方法指导课教学任务:解决怎样开展活动主题的“方法问题”。课型结构:案例导入—方法指导—案例分析—练习巩固。方案设计课教学任务:解决如何制定活动方案的“方法设计问题”。课型结构:回顾导入—分组讨论—全班交流—完善方案。

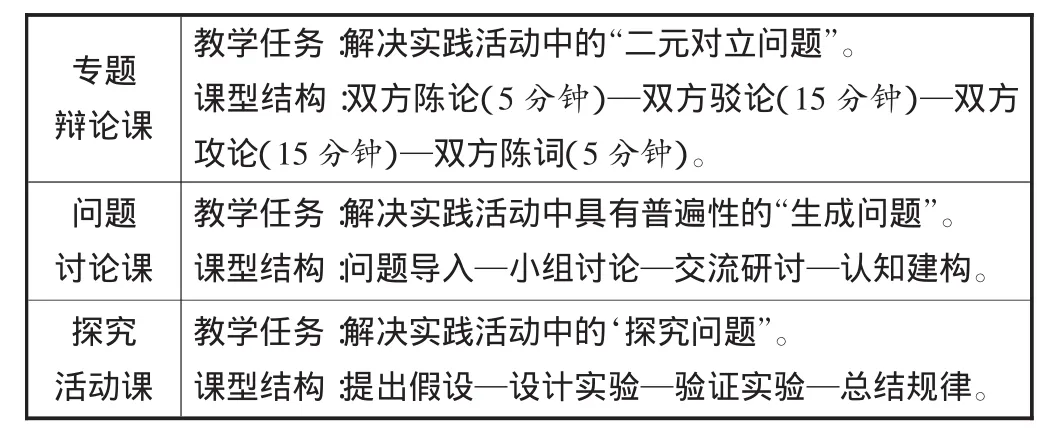

实践活动——凸显“做”,在田园辅导员的带领下,学生到基地挂牌认领,种植护理,收获买卖,在做中学。

教学任务:解决实践活动中的“二元对立问题”。课型结构:双方陈论(5分钟)—双方驳论(15分钟)—双方攻论(15分钟)—双方陈词(5分钟)。问题讨论课专题辩论课教学任务:解决实践活动中具有普遍性的“生成问题”。课型结构:问题导入—小组讨论—交流研讨—认知建构。探究活动课教学任务:解决实践活动中的‘探究问题”。课型结构:提出假设—设计实验—验证实验—总结规律。

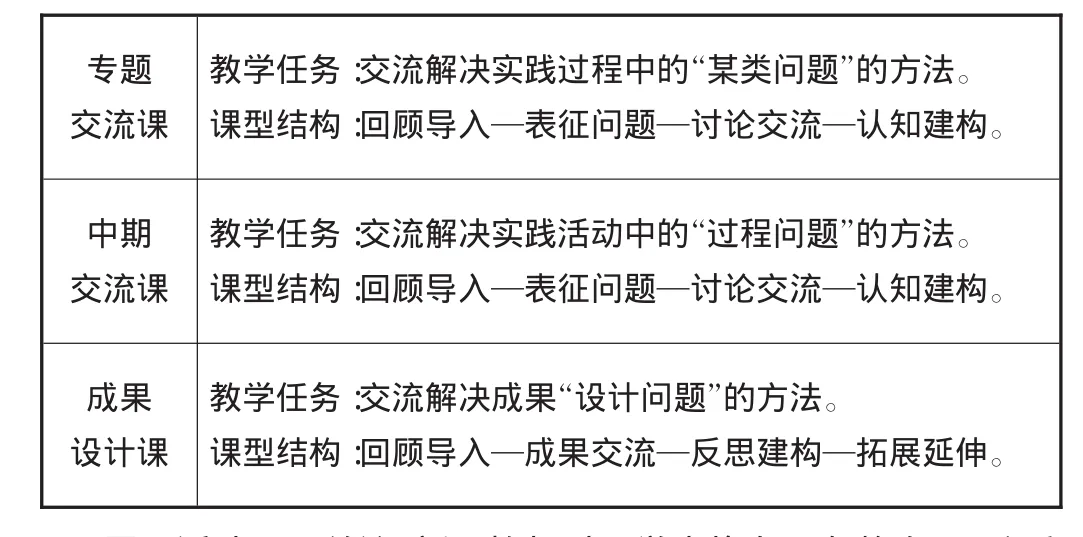

交流活动——重在“思”,在学生实践之后,教师引领学生回顾体验过程,总结知识方法,交流彼此感受。

专题交流课教学任务:交流解决实践过程中的“某类问题”的方法。课型结构:回顾导入—表征问题—讨论交流—认知建构。中期交流课教学任务:交流解决实践活动中的“过程问题”的方法。课型结构:回顾导入—表征问题—讨论交流—认知建构。成果设计课教学任务:交流解决成果“设计问题”的方法。课型结构:回顾导入—成果交流—反思建构—拓展延伸。

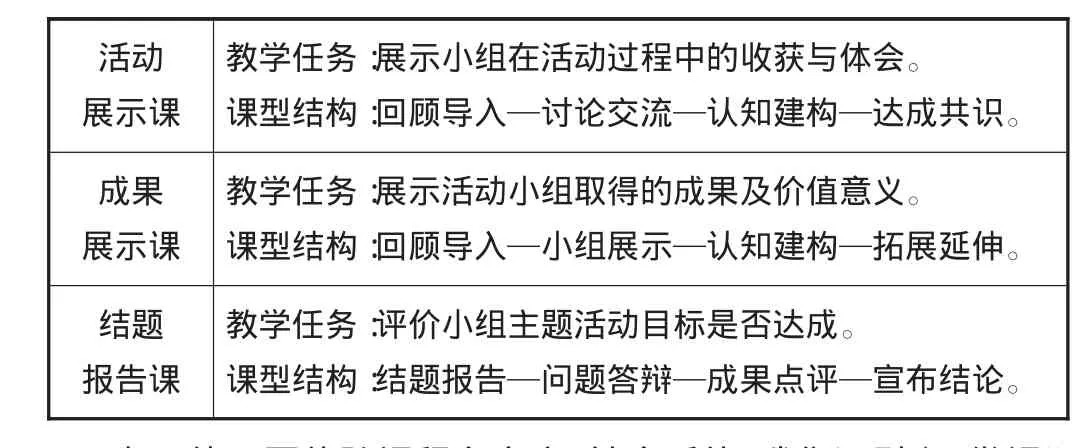

展示活动——关注“新”,教师引导学生将自己在整个田园课程中的收获、感受通过静态或动态的方式进行展示,形式新,内容实。

活动展示课教学任务:展示小组在活动过程中的收获与体会。课型结构:回顾导入—讨论交流—认知建构—达成共识。成果展示课教学任务:展示活动小组取得的成果及价值意义。课型结构:回顾导入—小组展示—认知建构—拓展延伸。结题报告课教学任务:评价小组主题活动目标是否达成。课型结构:结题报告—问题答辩—成果点评—宣布结论。

为了使田园体验课程向家庭、社会延伸,我们还引入“微课”,建立“田园体验微课资源库”。里面的内容涉及研究方法类和种植指导类两大类。每一节微课,我们都会结合学生的实际体验,精确选点来定主题。例如,在进行育苗类作物的定植之后,学生发现有的苗长得不壮,提出了疑问。于是我们录制了《作物长势管理》这样的微课。(现场播放)微课资源库的建立,使学生不仅可以借助观看微课学到的方法指导后续的体验活动,而且可以不拘时间自行上网,下载,与父母一起走进田园,学习各类研究、种植等方法。

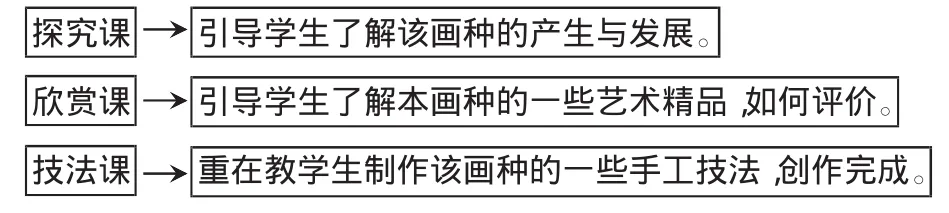

同样,在田园美术课程方面,我们也探索出了三种课型:

(三)检验体验教育成效

教师实施课程能力的提升,最终检验的落脚点在学生身上。

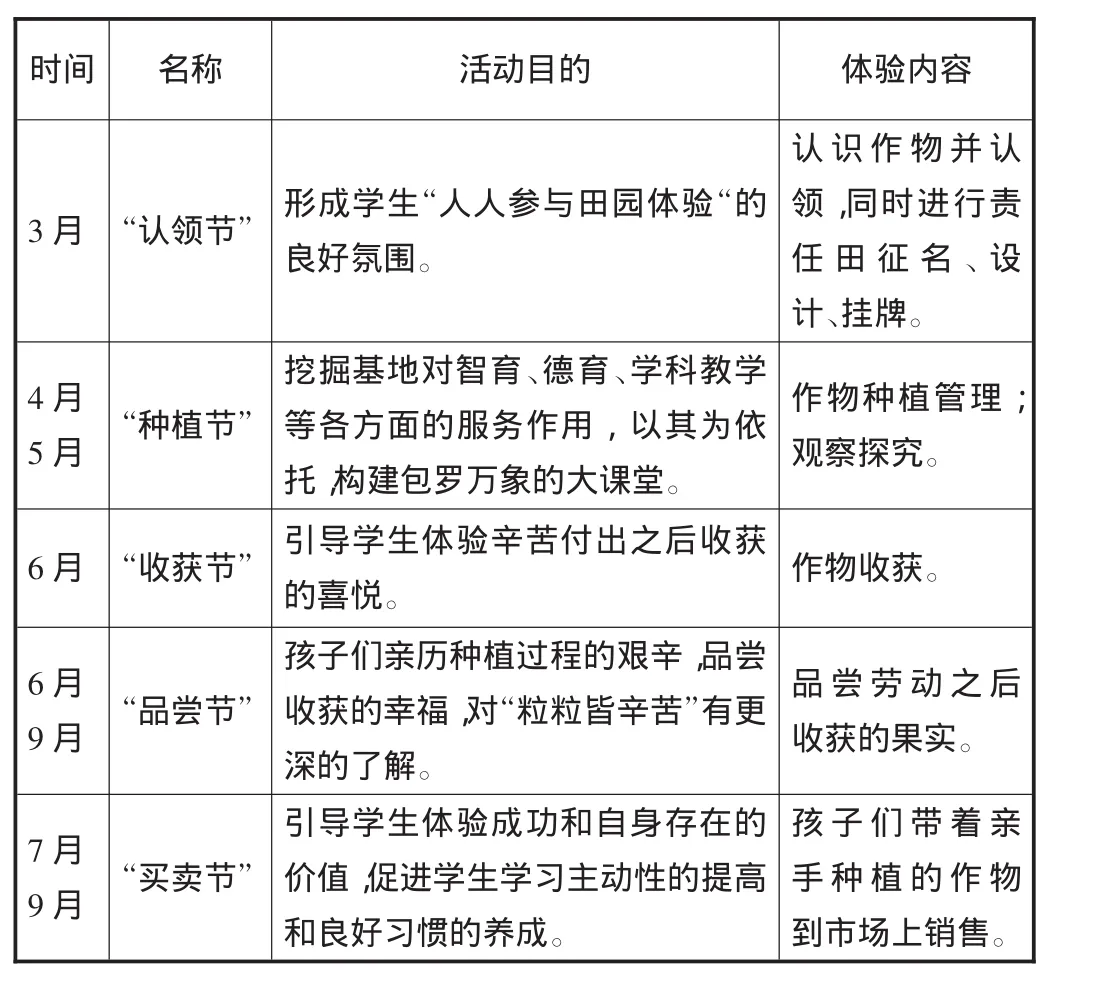

1.学生五节,促活动课程化

结合节气及作物生长的规律,我们开设“田园五节”,让学生回归田园,爱上田园,并把五节的活动纳入田园体验课程中来管理。

时间 名称 活动目的 体验内容认识作物并认领,同时进行责任田征名、设计、挂牌。4月5月 “种植节”3月 “认领节” 形成学生“人人参与田园体验“的良好氛围。挖掘基地对智育、德育、学科教学等各方面的服务作用,以其为依托,构建包罗万象的大课堂。作物种植管理;观察探究。6月 “收获节”引导学生体验辛苦付出之后收获的喜悦。 作物收获。6月9月 “品尝节”孩子们亲历种植过程的艰辛,品尝收获的幸福,对“粒粒皆辛苦”有更深的了解。品尝劳动之后收获的果实。7月9月 “买卖节”引导学生体验成功和自身存在的价值,促进学生学习主动性的提高和良好习惯的养成。孩子们带着亲手种植的作物到市场上销售。

2.特色评价,促管理常态化

学期末,我校对各班的体验课程实施情况进行综合评估,评出课程实施优秀班级、优秀学生和优秀指导教师若干,并作为评选年度良好班集体和优秀班主任的指标之一。

根据课程是否能够促进学生个性全面、和谐、可持续发展作为最基本尺度,尝试构建了以体验币为载体的三级“体验”评价。每月,学校给课程教师、家长发放体验币,所有的课程主体都参与评价,所有的过程都纳入评价。“体验节”上,学生用积攒的“体验币”换购“商品”,体验成功。

三、思考展望

目前“田园躬耕”和“田园美术”这两门课程已经趋于完善,但这只是课程建设一个点上的工作,如何强化国家课程校本化实施研究力度,将体验教育特色理念渗透到学科教学中去,是我们下一步研究的重点,我们将继续围绕“勤行·乐知”的育人目标,深入进行三级课程整合实施的研究与探索,为孩子们提供一个适合他们的跑道,任他们自由翱翔。

滕亚杰.关注发展 整合资源 构建多元联动的课程体系[J].北京教育:普教,2011(01).