瓦尼木层孔菌不同模式代料栽培对比试验

2015-02-27张跃新胡伟闫宝松马凤

张跃新,胡伟,闫宝松,马凤

(黑龙江省林副特产研究所,黑龙江省非木质林产品研发重点实验室,黑龙江牡丹江157011)

瓦尼木层孔菌不同模式代料栽培对比试验

张跃新,胡伟,闫宝松,马凤

(黑龙江省林副特产研究所,黑龙江省非木质林产品研发重点实验室,黑龙江牡丹江157011)

以瓦尼木层孔菌完达山株为研究对象,进行了不同培养基配方及不同出菇模式的对比试验,结果表明:代用料栽培最佳模式是菱形口、“墙式两端出菇法”。培养料最佳配方:柞树木屑73%、杨树木屑5%、麦麸8%、米糠8%、石膏1%、玉米粉2%、石灰1%、含水量60%~65%,pH6.5。

瓦尼木层孔菌;不同模式;栽培

瓦尼木层孔菌(PhellinusvaniniiLjub.)又称杨黄,是一种生长在杨树上的具有较高经济价值的锈革孔菌科真菌,也是近年才被业内关注的桑黄“新秀”[1]。2007年瓦尼木层孔菌(杨黄)黑龙江完达山菌株驯化栽培成功[2]。范宇光等(2009年)针对瓦尼木层孔菌吉林长白山SC-2菌株,报道了瓦尼木层孔菌的袋料栽培和段木熟料栽培技术,但尚未见其对培养基配方及出菇模式对比试验进行细化研究[3]。本文以瓦尼木层孔菌黑龙江完达山菌株为研究对象,确定瓦尼木层孔菌黑龙江完达山菌株的最佳培养基配方及最佳培育模式,为东北地区瓦尼木层孔菌推广栽培提供理论依据。

1 材料

1.1 供试菌株

瓦尼木层孔菌黑龙江完达山菌株,采自黑龙江省虎林县东方红林业局,菌种采取组织分离方法获得,保存于黑龙江省非木质林产品研发重点实验室。

1.2 供试培养及配方

1.2.1 菌丝体培养条件用培养基。改良的PD培养基:马铃薯200g、葡萄糖20g、KH2PO43g、MgSO41.5g、VB110 mg,水1000 mL。

1.2.2 原种培养基配方。原种培养基配方为:阔叶树木屑78%、麦麸20%、石膏1%、蔗糖1%、pH自然,含水量55%~60%。

1.2.3 栽培种培养基

配方1:柞树木屑58% 、杨树木屑25%、豆饼粉2%、麸皮18%、 石膏1%、玉米粉3%、石灰1 %、含水量60%~65%、pH自然;

配方2:硬阔木屑78%、麸皮8%、米糠8%、石膏1%、玉米粉2%、石灰1 %、含水量60%~65%、pH自然,含水量60%左右;

配方3:硬阔木屑58%、杨树木屑20%、玉米粉18%、豆粕2%、蔗糖1%、石膏1%、含水量55~60%左右、pH自然;

配方4:柞树木屑78%、麸皮17%、豆粕3%、石灰l%、石膏l%、含水量60~65%、pH自然;

配方5:棉子壳85%、麸皮13 %、糖1%、石膏1%、含水量60%左右;

配方6:硬阔木屑78%、麸皮20%、糖1%、石膏1%、含水量60%左右;

配方7:柞树木屑73%、杨树木屑5%、麦麸8%,米糠8%、石膏1%、玉米粉2%、石灰1 %、含水量60%~65%、pH6.5。

2 试验方法

试验地点设在黑龙江省的海林和虎林县,选择春季塑料棚出菇方式,3月上旬开始制作栽培种,5月中下旬入棚,7月下旬出菇结束。出菇塑料棚南北朝向,高2 m以下、宽5 m、长15 m,控制出菇棚有微量的散射光(300 lx左右);棚内温度在割口催蕾期(即割口15 d左右)控制在21~23℃,空气相对湿度保持80%,棚内空气适量通风,以可点燃打火机为度;现蕾后(割口20 d左右),随菌蕾长大逐渐加大通风量,同时需将空气相对湿度调整到90%左右,出菇期温度控制在18~25℃。

2.1 不同培养基配方对比试验

以子实体分化比例、子实体形态质量、栽培单袋产量及生物学效率为考核指标,采取墙式两端出菇法,进行7个栽培种培养基配方的优化筛选试验。7个栽培种培养基配方每个组合制作50袋(17 cm×35 cm),3次重复。

2.2 不同出菇模式试验

试验用“配方7”制作栽培种,每种出菇模式制作200袋(17 cm ×35 cm),3次重复(3组出菇温度)。

图1 墙式两端出菇法

2.2.1 墙式两端出菇法(模式1)。当菌袋长满菌丝后入棚后即可开口摆袋。先将袋口一端窝入接种孔内(可以透气),另一端用壁纸刀或手术刀片(经酒精和火焰消毒灭菌后)割1个“菱形”口,口长3 cm、宽2 cm、深1 cm左右。开口后的菌袋在棚内地面呈“墙”式摆放,每层菌袋袋口朝向相同,相邻层的袋口朝向相反,“墙”高为8层菌袋。在上面一层菌袋除在两端开口外,还在菌袋腰部侧壁第3个“弧形”口即形成3点出菇;在相同催蕾条件催芽后,出菇分3组温度范围(入不同菇棚),即18~21℃、22~25℃、26~29℃进行出菇试验。

2.2.2 坐袋侧壁出菇法(模式2)。在菌袋底面一侧和相向一端侧壁各割1个“弧形”口(规格同上),袋口朝下“坐”袋摆放于畦床上面。摆放时6袋一排,隔排间隔。也在相同催蕾条件催芽后,出菇分3组温度范围(入不同菇棚),即18~21℃、22~25℃、26~29℃进行出菇试验。

图2 坐袋侧壁出菇法

2.2.3 床架立体出菇法(模式3)。床架规格:宽30 cm、层间距20 cm,床架6层,底层菌袋离地高度5 cm左右,顶层菌袋离地高度1.5 m左右,床间距50 cm;当菌袋入棚开口时,先将袋口一端窝入接种孔内(可以透气),另一端刀片(经过消毒灭菌后)割1个“弧形”口(近似凸透镜片的形状),口长3 cm、宽1.5 cm、深1 cm左右。菌袋除在两端开口外,还要在菌袋腰部侧壁割第3个“弧形”口(朝上)即形成3点出菇,同床相邻菌袋摆放朝向相反。出菇分3组温度范围,即18~21℃、22~25℃、26~29℃进行出菇试验。

图3 床架立体出菇法

3 结果与分析

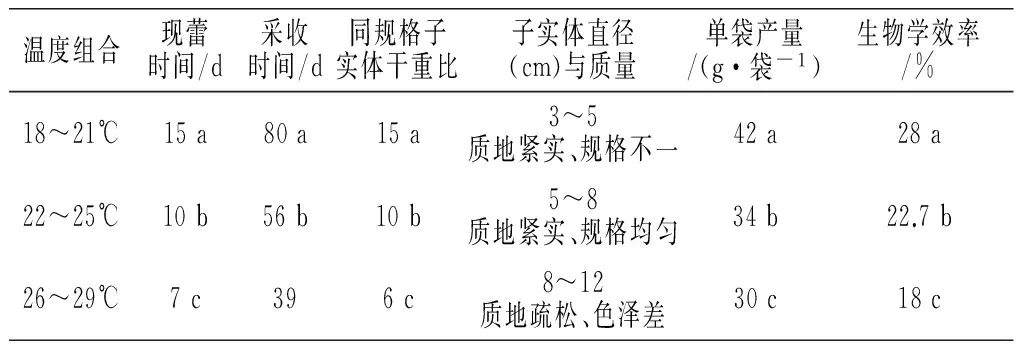

试验结果表明,配方7的生物学效率(28.7%)和单袋产量(干重43 g)为最高,与其他配方间差异显著(表1)。“菱形”口出菇较“弧形”口出菇更易形成外商喜欢的“馒头树黄”。在18~28℃范围内,从低温出菇到高温出菇,子实体生长速度由此加快,子实体质地越发疏松,形体规格越来越大,但平均单产却不断降低。表现为:组合1(18~21℃)的子实体体紧实、产量高,但个体规格较小,售价较低;组合3(26~29℃)的子实体质地疏松、品质较差、产量最低(表2)。三种出菇模式的单产差异不显著,“模式1”和“模式2”子实体的分化率较高、杂菌侵染率较低、商品性良好(子实体规格均匀,品质均一)、间接成本较低,综合考评明显优于“模式3”;而“模式1”和“模式2” 相比,前者在生产效率和经济效益方面要优于后者(表3)。

表1 代用料栽培不同配方出菇状况

注:17 cm×35 cm栽培菌袋平均干重按500 g;平均单产鲜重按干重的3倍计算其平均生物学效率。

表2 代用料栽培不同温度组合出菇状况

注:试验数据采用“配方2”。

表3 代用料栽培不同模式出菇比较

注:试验数据采用“配方2”和温度组合2(22~25℃)。

4 结论

上述试验结果表明:代用料栽培最佳模式是菱形口、“墙式两端出菇法”。培养料最佳配方:柞树木屑73%、杨树木屑5%、麦麸8%、米糠8%、石膏1%、玉米粉2%、石灰1%、含水量60%~65%,pH6.5,出菇期的最佳出菇温度以22~25℃为宜。

[1]戴玉成. 对药用真菌杨黄种类的再认识[J]. 菌物学报,2007,26(增刊):1-6.

[2]胡伟,王春生,张晶. 杨黄代用料栽培初探[J]. 中国林副特产,2007(1):12-13.

[3]范宇光,秦立武,吴秀玲,等. 瓦尼木层孔菌及其人工栽培技术[J]. 中国食用菌,2009,28(2):24-25.

The Comparison Experiments of Different Patterns in Bag Cultivation ofPhellinusvaninii

Zhang Yuexin, Hu Wei, Yan Baosong, Ma Feng

(Heilongjiang Forest By-product and Speciality Institute, Heilongjiang Provincial Key Laboratory of Non-wood Forest Product Development Mudanjiang,Heilongjiang 157011)

The paper has carried on the comparison of different patterns in bag cultivation ofPhellinusvaniniiLjup. The results showed that the best model of cultivation is the diamond opening and the wall type on both ends of the mushroom method. The best substrates formula is oak wood 73%, poplar sawdust 5%, wheat bran 8%, rice bran 8%, gypsum 1%, corn flour 2%, lime 1%, water content 60%-65%, pH6.5.

PhellinusvaniniiLjup.;Different patterns;Cultivation

2015-03-15

项目来源:黑龙江财政厅自拟项目

张跃新(1980- ),男,硕士,助理研究员,主要从事食、药用菌的研究与开发,E-mail:robertn@163.com。

S567.3+9

A

DOI.:10.13268/j.cnki.fbsic.2015.03.005