长江三角洲古河谷区冰后期孢粉组合及古气候意义

2015-02-24于俊杰蒋仁劳金秀张宗言曾剑威彭博赵玲杨祝良

于俊杰, 蒋仁, 劳金秀, 张宗言, 曾剑威, 彭博, 赵玲, 杨祝良

(中国地质调查局南京地质调查中心,江苏 南京 210016)

长江三角洲古河谷区冰后期孢粉组合及古气候意义

于俊杰, 蒋仁, 劳金秀, 张宗言, 曾剑威, 彭博, 赵玲, 杨祝良

(中国地质调查局南京地质调查中心,江苏 南京210016)

摘要:依据长江三角洲古河谷区典型钻孔CSJA6孔中冰后期孢粉分布情况,结合有孔虫分析以及6个样品的AMS14C年龄,自下而上初步建立了冰后期3个有时间标定的孢粉组合,分别为:Ⅰ. Quercus-Lipuidambar-Artemisia-Polypodiacea组合,时代属于早全新世;Ⅱ. Quercus-Castanopsis-Cyperaceae-Pteris组合,时代属于早-中全新世;Ⅲ. Quercus-Ulmus-Artemisia-Polypodiacea组合,时代属于中-晚全新世。3个孢粉组合带所反映的古气候演变过程为凉干—热湿—温干,这与中国的气候大环境较为一致,且与本区前人研究成果亦做了相应的对比,依然具有较好的可对比性。

关键词:长江三角洲;古河谷;冰后期;孢粉组合;古气候

0引言

冰后期是人类与环境关系最密切的时期,在此阶段人类完成了从原始人到现代人的演化。因此研究这个时期的古气候、古环境演变有助于预测未来的气候,同时对研究人类的进化也有重大意义[1]。长江三角洲地域辽阔,第四纪沉积类型多种多样,化石门类丰富多彩,为研究古气候的演变、海平面的升降、古地理的变迁提供了大量信息,历来引起许多科学工作者的极大兴趣,科学研究成果层出不穷。近些年来,由于测年技术的迅速发展,冰后期以来的相关研究工作越来越受科学工作者的青睐。长江三角洲冰后期以来,按沉积物沉积相可以将其分为古河谷区和南、北两翼古河间地区,古河谷区亦是三角洲的主体区,含多期河口坝,曾为长江口摆动的地带,其北界大致沿扬州、泰州、曲塘、海安、吕四一线,南界大致在镇江、江阴、福山及沿长江南岸一线[2,3]。

孢粉分析技术是研究全球气候变化、恢复古植被,进而重建古气候的重要手段。笔者通过对古河谷区典型钻孔CSJA6孔冰后期沉积物中所获丰富的孢粉化石进行详细的属种鉴定和组合分析,并结合年代学、微体古生物研究,试图恢复冰后期长江三角洲古河谷区古环境、古气候演变过程。

1CSJA6钻孔冰后期地层序列

CSJA6孔位于南通市海门县四甲镇八索村村委会东侧约100 m处(图1),孔深118 m,笔者重点对0~44 m地层进行研究,描述如下(图2)。

图1 研究区交通位置及钻孔位置图

上覆层:土壤层和素填土。

1.褐黄色黏土(素填土):略显水平纹理。见少量铁锰质浸染斑块,分布不均一。偶见植物根茎,可能为早期耕作土。

0.00~0.72 m

第四纪如东组(Qhr)

2.褐黄色黏土质粉砂:水平纹理发育。黏土质含量在20%~25%之间。见铁质浸染斑块,分布不均一。与下伏层呈整合接触关系。

0.72~1.66 m

3.灰黑色粉砂与灰褐色黏土互层:两者组成水平层理。砂泥比为4∶1。粉砂单层厚度在0.3~3.0 cm之间,含1%~2%的细砂,黏土单层厚度为0.2~1.0 cm,含2%~3%的粉砂。与下伏层呈整合接触关系。

1.66~2.70 m

4.灰黑色粉砂夹灰褐色黏土:略显水平纹理。粉砂中含2%~3%的细砂,见少量云母碎屑,黏土呈层状、透镜状分布,单层厚度在0.2~2.0 cm之间。与下伏层呈微冲刷接触关系。

2.70~12.36 m

5.灰褐色黏土:含1%~2%的粉砂。与下伏层呈整合接触关系。

12.36~12.48 m

6.灰黑色粉砂夹灰褐色黏土:水平层理。黏土呈层状、透镜体分布,分布不均一,单层厚度在1~2 cm之间。与下伏层呈微冲刷接触关系。

12.48~13.17 m

7.灰黑色粉砂与灰褐色黏土互层:水平层理发育。整体砂泥比在2∶1左右。粉砂中含1%~2%的细砂,单层厚度在0.2~5.0 cm之间。黏土单层厚度在0.5~3.0 cm之间。与下伏层呈整合接触关系。

13.17~14.00 m

8.灰黑色粉砂:略显水平纹理。含1%~2%的细砂。见少量云母碎屑。见少量泥砾不均匀分布,大小在1.0 cm×0.4 cm~4.0 cm×1.5 cm之间。偶见双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<10%。与下伏层呈微冲刷接触关系。

14.00~15.21 m

9.灰黑色粉砂与灰褐色黏土互层:水平层理。整体岩心砂泥比为4∶1左右。粉砂中含少量细砂,含量在1%~2%之间。粉砂单层厚度在0.2~6.0 cm之间。黏土呈层状、透镜状分布,单层厚度在0.2~1.0 cm之间。与下伏层呈整合接触关系。

15.21~16.00 m

10.灰黑色粉砂:无明显层理。含3%~5%的细砂。偶见泥砾分布,泥砾长轴方向垂直于层面,大小在1.5 cm×0.4 cm左右。与下伏层呈微冲刷接触关系。

16.00~17.00 m

11.灰黑色粉砂与灰褐色黏土互层:水平层理发育。砂泥比在1∶1左右。粉砂单层厚度为0.2~1.0 cm。黏土呈层状、透镜状分布,单层厚度在0.1~1 cm之间。与下伏层呈整合接触关系。

17.00~18.00 m

12.灰黑色粉砂:含2%~3%的细砂。偶见双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<1%,分布不均匀。18.25 cm处见泥砾分布,斜交于层面,相交角在5°~10°之间,大小在2.0 cm×0.3 cm~3.0 cm×1.0 cm之间。与下伏层呈微冲刷接触关系。

18.00~18.54 m

13.灰黑色粉砂:顶部见炭屑,呈透镜状分布。与下伏层呈微冲刷接触。

18.54~19.00 m

14.灰黑色粉砂与灰褐色黏土互层:水平层理发育。粉砂单层厚度为0.2~6.0 cm。黏土单层厚度在0.2~1.0 cm之间。与下伏层呈整合接触关系。

19.00~20.00 m

15.灰黑色粉砂夹灰褐色黏土:水平纹理、水平层理。见少量云母碎屑,不均匀分布,局部富集呈层分布。偶见双壳类、腹足类壳体碎片,含量<1%。黏土呈层状分布,单层厚度在0.5~1.0 cm之间。与下伏层呈整合接触关系。

20.00~22.00 m

16.灰黑色粉砂:含2%~3%的黏土成分。偶见泥砾不均匀分布,含量<10%。含1%~2%的云母碎屑,分布不均一。与下伏层呈整合接触关系。

22.00~23.00 m

17.灰黑色粉砂与灰褐色黏土互层:水平层理,砂泥比在4∶1左右。粉砂单层厚度在0.2~6.0 cm之间。黏土单层厚度在0.5~3.0 cm之间,局部斜交层面,斜交角在15°左右。22.25 m处见炭屑分布,单层厚度在0.5 cm左右。偶见双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<1%,分布不均一。与下伏层呈整合接触关系。

23.00~25.05 m

18.灰黑色粉—细砂:局部略显水平纹理。粉砂含量在15%~20%之间。见少量云母碎屑,局部富集呈层状分布,单层厚度在0.1 cm左右。在25.44 m处见炭屑呈层分布,单层厚度在0.3 cm左右。与下伏层呈整合接触关系。在本层25.5 m处获得植物碎屑AMS14C校正年龄值为4 159~4 412 cal BP。

25.05~26.58 m

19.灰黑色粉砂与黏土质粉砂互层:水平纹理发育。粉砂单层厚度在0.3 cm左右,含1%~2%的黏土成分。黏土质粉砂中黏土含量在20%~25%之间,单层厚度在0.3 cm左右。与下伏层呈整合接触关系。

26.58~27.20 m

20.灰黑色细砂:略显水平纹理。含5%左右的粉砂。偶见双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<10%,分布不均一。底部见泥砾、泥质条带分布,垂直或斜交于层面。与下伏层呈整合接触关系。

27.20~28.32 m

21.灰褐色黏土:局部夹粉砂条带,呈层分布,单层厚度在0.2~1.0 cm之间。与下伏层呈整合接触关系。在本层28.3~28.4 m和30.7~30.8 m处获得淤泥质黏土AMS14C校正年龄值分别为7 167~7 258 cal BP和7 169~7 272 cal BP。

28.32~30.90 m

22.灰褐色黏土与灰黑色粉砂互层:具水平层理。砂泥比为2∶1,粉砂中含1%~2%的黏土、2%~3%的细砂,单层厚度在0.2~8.0 cm之间。黏土中含1%~2%的粉砂,单层厚度在0.6~9.0 cm之间。细砂中见少量的双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<1%。与下伏层呈整合接触关系。

30.90~32.20 m

23.贝壳层:见大量双壳类、腹足类完整壳体及碎屑,充填物为粉砂,见海相壳体,推测可能为海侵层。与下伏层呈整合接触关系。

32.20~32.38 m

24.灰黑色粉砂与灰褐色黏土互层:水平层理。粉砂单层厚度在0.5~5.0 cm之间。粉砂中见少量云母碎屑,含量<1%。黏土中含2%~3%的粉砂,单层厚度在0.5~3.0 cm之间。与下伏层呈整合接触关系。

32.38~33.00 m

25.灰黑色粉砂:水平纹理发育。含2%~3%的黏土、3%~5%的细砂成分。见少量黏土条带,单层厚度在0.3~1.0 cm之间。偶见少量双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<1%,不均匀分布。局部见炭屑,呈层状、透镜状分布。与下伏层呈整合接触关系。在本层35.1 m处获得的植物碎叶片AMS14C的校正年龄值为8 030~8 176 cal BP。

33.00~35.65 m

26.灰黑色粉砂与灰褐色黏土互层:水平层理。整体岩心砂泥比为2∶1。粉砂中含2%~3%的细砂、1%~2%的黏土成分。单层厚度在0.2~2.0 cm之间。黏土单层厚度在0.3~2.0 cm之间。底部黏土呈泥砾分布。偶见炭质碎屑分布,含量<1%。与下伏层呈整合接触关系。

35.65~35.90 m

27.灰黑色粉砂:略显水平纹理。含3%~5%的细砂。在36.10~36.20 m处发现有泥砾,顺层分布,大小在0.3 cm×0.4 cm~2.6 cm×1.2 cm之间。局部见黏土呈条带分布,单层厚度在0.2~0.6 cm之间。偶见双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<1%。与下伏层呈整合接触关系。

35.90~37.10 m

28.灰黑色粉砂与灰褐色黏土互层:水平层理发育。粉砂单层厚度在0.5~2.0 cm之间,含3%~5%的细砂。黏土含2%~3%的粉砂,单层厚度在0.2~0.8 cm之间。整体岩心砂泥比为5∶1左右。与下伏层呈整合接触关系。

37.10~37.64 m

29.灰黑色粉砂:略显水平纹理。粉砂中含3%~5%的细砂,见少量云母碎屑,含量<1%。局部见黏土条带不均匀分布,单层厚度在0.2~0.5 cm之间。偶见双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<1%。与下伏层呈整合接触关系。

37.64~40.10 m

30.灰黑色粉砂:水平层理。局部黏土呈条带状、透镜体状分布,单层厚度在0.5~1.5 cm之间。见炭屑分布,局部富集,呈层状、透镜状分布,单层厚度在1.0 cm左右,见少量白云母碎屑,含量<1%。偶见少量双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<1%。与下伏层呈整合接触关系。在本层40.2~40.25 m处获得的炭屑AMS14C的校正年龄值为9 137~9 419 cal BP。

40.10~40.57 m

31.灰黑色粉砂:水平纹理。含3%~5%的黏土成分。局部呈层状分布,单层厚度在0.2 cm左右。偶见双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<1%。与下伏层呈整合接触关系。

40.57~41.50 m

32.灰黑色中砂:含3%~5%的粗砂。见少量泥砾分布,分布不均一。偶见双壳类、腹足类壳体碎屑,含量<1%。与下伏层呈整合接触关系。在本层41.7 m处获得的炭屑AMS14C年龄值为9 777~10 157 cal BP。

41.50~42.00 m

33.灰黑色粉砂:含1%~2%的细砂。局部见炭质碎屑,含量<1%。与下伏层呈整合接触关系。

42.00~44.00 m

2样品采集与处理鉴定方法

CSJA6钻孔自下而上共采集孢粉样品147件,本次重点研究冰后期以来67个样品的分析数据,本次孢粉样品的采样间距为0.5 m,个别层位沉积物粒度较粗,间隔为1~2 m,采集样品岩性以黏土质粉砂或粉砂为主。采用孢粉常规分析方法,即每件样取20 g样品,先用碳酸氢钠分散,经酸碱处理,重液Ⅱ-6浮选,脱水后的孢粉浓缩物制成玻片在Leltz Dialux 20型光学显微镜下观察、鉴定与图像采集。样品鉴定依据现代孢粉属种类型命名和统计,鉴定过程中用20×20mmz的盖片制片,每块样品统计一般要求至少150粒。

本次孢粉鉴定工作由中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室微体古生物孢粉分室完成。

3孢粉组合分析

本次在CSJA6钻孔共采集孢粉样品147件,对其进行孢粉实验室分析、镜下鉴定和统计工作,共在118件样品中发现足够数量的孢粉,样品的孢粉统计量一般在100~300粒,共鉴定出52科73属,其中含量低于5%或者在剖面中分布的层位少于10粒标本的类型不列入孢粉谱图。本次重点分析了冰后期67件孢粉样品数据,共鉴定出孢粉22科43属,其中主要的孢粉化石如图3、图4所示,自下而上共划分出3个孢粉组合。孢粉组合特征分述如下:

Ⅰ.Quercus-Lipuidambar-Artemisia-Polypodiacea 组合

该组合位于孔深36.3~42.66 m。本组合以木本植物花粉为主,占总孢粉含量的65.97%;草本植物次之,占总孢粉含量的24.07%;蕨类孢子含量较少,仅占总孢粉含量的9.96%。其中木本植物以栎属(Quercus)、松属(Pinus)、枫香属(Lipuidambar)为主,其次为铁杉属(Tsuga)、栲属(Castanopsis);草本植物花粉主要为蒿属(Artemisia)、禾本科(Gramineae)、菊科(Compositae)、藜科(Chenopodiaceae)。蕨类孢子主要为水龙骨科(Polypodiaceae)。

Ⅱ.Quercus-Castanopsis-Cyperaceae-Pteris 组合

该组合位于孔深17.9~36.3 m。本组合以木本植物花粉为主,占总孢粉含量的50.41%;草本植物花粉含量次之,占总孢粉含量的25.57%;蕨类孢子含量较少,占总孢粉含量的24.02%。其中木本植物以栎属(Quercus)、栲属(Castanopsis)、松属(Pinus)、桦属(Betula)花粉为主;草本植物花粉主要为莎草科(Cyperaceae)、禾本科(Gramineae)、蒿属(Artemisia)。蕨类孢子主要为凤尾蕨属(Pteris)水龙骨科(Polypodiaceae)和少量铁线蕨属(Adiantum)、海金沙属(Lygodium)、里白科(Gleichenicaeae)等孢子。

Ⅲ.Quercus-Ulmus-Artemisia-Polypodiacea 组合

该组合位于孔深1.9~17.9 m。本组合以木本植物花粉为主,占总孢粉含量的49.63%;草本植物花粉含量次之,占总孢粉含量的29.83%;蕨类孢子含量较少,占总孢粉含量的20.54%。其中草本植物花粉主要为松属(Pinus)、栎属(Quercus),还有不少栲属(Castanopsis)、枫香属(Lipuidambar)、榆属(Ulmus)。草本植物花粉主要为蒿属(Artemisia)、禾本科(Gramineae)、藜科(Chenopodiaceae)、菊科(Compositae),且蒿属、菊科、藜科与上段相比有所上升。蕨类植物孢子主要为水龙骨科(Polypodiaceae)、凤尾蕨属(Pteris)。

图3 CSJA6钻孔中主要蕨类植物和裸子植物孢粉化石

图4 CSJA6钻孔中主要被子植物孢粉化石

4孢粉组合的年代

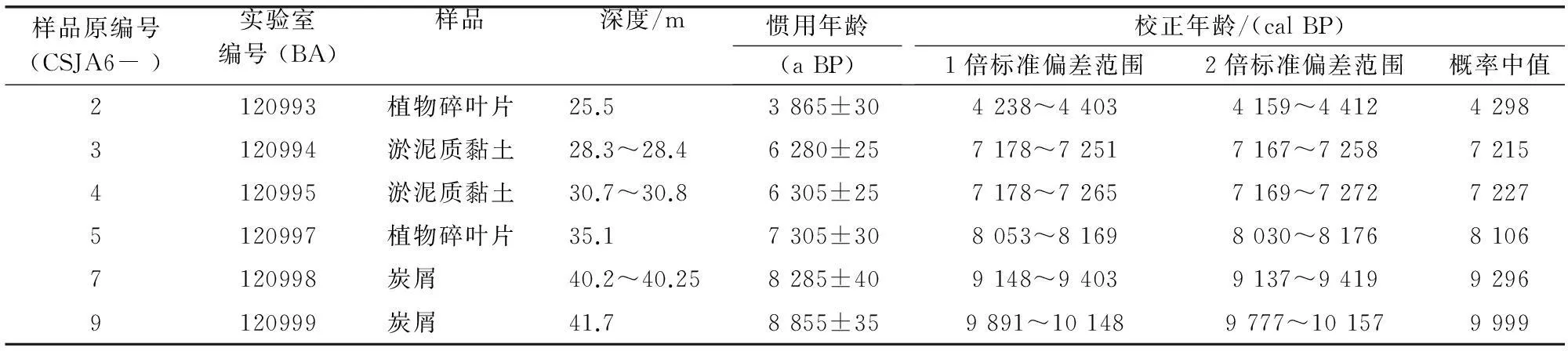

北京大学考古文博学院14C实验室测定了深度44 m之上的6个AMS14C样品,作者将直接测定年龄运用CALIB Marine软件作进一步校正(做海洋储存库效应校正时,借用与本研究区相近的青岛海区海洋储存库值ΔR=81±60a, CALIB: Marine Reservoir Database, MapNo 416),获得的校正年龄如表1所示。

依据AMS14C测年结果,初步划分了孢粉化石组合的年代:

组合1带埋深为36.3~42.66 m,根据测年数据时代归属于早全新世;

表1 AMS 14C测年结果

注:BA由北京大学考古文博学院14C实验室测定。本文据CALIB7.0.0做了进一步校正。

组合2带埋深为36.3~17.9 m,根据测年数据时代归属于早-中全新世;

组合3带埋深为1.9~17.9 m,虽无测年数据,但是根据25.5 m植物碎叶片测年数据推测为中-晚全新世。

5冰后期古环境、古气候讨论

孢粉组合Ⅰ带时代为早全新世,其中大量增加的针叶林分子和蒿属,以及相应减少的阔叶落叶分子说明气候向干冷转变,耐干旱的枫香大量繁盛也从侧面说明了气候向干旱转变。植被型全面转向温带针阔叶混交林,这与步列特-色尔南德尔方案中全新世气候划分北方期(10.0~8.5 ka BP)为温而干是基本一致的, 王开发等[4]将长江三角洲地区全新世古植被、古气候研究划分为5个阶段,第一阶段(早全新世)孢粉化石反映的气候特征为温凉偏干,本次研究成果与之有较好的对应关系,全新世早期由于气候的逐步转暖,海平面慢慢回升,从钻孔岩心和有孔虫化石分析亦有较好的验证[5]。

孢粉组合Ⅱ带时代为早-中全新世,该组合中大量出现的喜湿润的凤尾蕨说明气候向湿润转变,大量出现的莎草科花粉也说明降雨量的上升。气候向暖湿转变,植被型为近水的针阔叶混交林。这个时期孢粉所反映的气候与竺可祯、安芷生、施雅风等[6-8]提出的有关中国全新世大暖期(Megathermal)的时期基本是一致,施雅风等[9]认为用大暖期一词,比用高温期(Hypsithermal)或气候最适宜期(Climatic Optimum)更合适,因为大暖期中也可以包括一些冷的波动,由于本次工作精度未能达到较高分辨率,且古河谷区沉积物受海陆交互作用强烈,高温期海平面迅速上升沉积物“朔源堆积”,冷期海平面下降,河谷下切,地层遭到侵蚀。结合该孔有孔虫研究成果表明,该时期海侵作用加强,河口湾沉积环境逐步形成[5]。王开发等[10]在上海发现的一系列新石器遗址,如马家滨文化期(7.0或6.4~5.6 ka BP),此时气候温暖,开始出现耕作水稻,与笔者的研究成果亦有一定的可对比性。

孢粉组合Ⅲ带时代归属于中-晚全新世,这个时期中大量增加的蒿和禾本科、菊科分子都说明了气候向干旱转变。但是大量的喜暖阔叶分子说明气候并不寒冷。植被型转化为暖温带针阔叶混交林。气候为温暖干燥,降雨量明显减少。施雅风认为全新世大暖期结束于3 000 a BP[8]属于全新世中-晚期,与孢粉组合Ⅲ带开始时间基本一致,说明全新世进入了另一个气候环境,丁锡祉[11]认为进入了晚全新世后期气候为历史阶段,有文字记载周初为冷期,春秋战国为暖期,东汉为冷期,隋唐为温暖期,宋代为冷期,或相当于小冰期。总的来说全新世晚期气温较中全新世有所回落,期间也出现了几次冷暖的变化,王奉瑜等[12]用孢粉分析方法研究了中国北方内蒙古地区泥炭剖面,发现全新世中晚期4.1~1.35 ka BP,趋向干旱,1.35ka BP至今,温暖半干旱,本次研究成果与之基本一致。从该钻孔沉积物来看岩心以粉砂、细砂为主,发育波状层理、交错层理,对应有孔虫的研究反映该层海相性变弱,根据有孔虫组合的分析至下而上同样反映了海水由深变浅的过程,指示海平面上升速率减小,基面抬高,河流加积作用增强,全新世三角洲开始建造。

全新世古气候以暖湿为主,3个孢粉组合带又反映了古气候的演变过程为凉干—热湿—温干,这与中国的气候大环境较为一致[7,13]。

近百年来,由于人类活动和自然因素的综合影响,全球范围的气候异常现象频繁发生,这对全球很多地区的经济可持续发展产生了重要影响,正因为如此,学者们对未来气候演化的展望和预测研究越来越多,当前的气候变化研究成果普遍认为,由于近百年来全球气候增温,全球海平面上升了10~25 cm,虽然未来海平面上升的速率还存在较大的不确定性[14],但是气候变化可能引起的海平面上升是十分重要的,特别是对于长江三角洲经济发达的地区。

因为在对未来气候预测的过程中会遇到很多不确定因素,因此本次的研究成果仅提供千年尺度的基础研究资料,百年尺度、十年尺度的高精度的气候波动预测仍需做大量的统计研究工作,通过分析本区域主要气候变化特点和规律,进一步深入研究未来气候变化的可能趋势,对于制定长江三角洲地区区域经济发展规划,处理气候环境与发展的关系等具有重要意义。

6结论

(1)以沉积学为基础,结合有孔虫分析以及6个样品的AMS14C年龄,笔者依据CSJA6钻孔孢粉变化特征,自下而上将冰后期划分为3个有时间标定的孢粉组合,分别为:

Ⅰ.Quercus-Lipuidambar-Artemisia-Polypodiacea 组合,时代属于早全新世;

Ⅱ.Quercus-Castanopsis-Cyperaceae-Pteris 组合,时代属于早-中全新世;

Ⅲ.Quercus-Ulmus-Artemisia-Polypodiacea 组合,时代属于中-晚全新世。

(2)CSJA6钻孔孢粉组合所反映的全新世古气候以暖湿为主,3个孢粉组合所反映的古气候为凉干-热湿-温干的演变过程,这与中国的气候大环境较为一致,且与本区前人研究成果亦做了相应的对比,依然具有较好的可对比性。

感谢:中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室张克信教授指导有孔虫鉴定和统计,笔者与北京大学考古文博学院14C实验室潘岩工程师就AMS14C测年研究进行了有益的讨论,中国地质调查局南京地质调查中心魏乃颐教授级高级工程师、胡存礼研究员参与岩心编录和讨论,在此一并致谢!

参考文献:

[1]温孝胜,彭子成,赵焕庭.中国全新世气候演变研究的进展[J].地球科学进展,1999,14(3):292-298.

[2]李从先,陈庆强,范代读,等.末次盛冰期以来长江三角洲地区的沉积相和古地理[J].古地理学报,1999,1(4):12-25.

[3]吴标云,李从先.长江三角洲第四纪地质[M].北京:海洋出版社,1987.

[4]王开发,张玉兰,蒋辉,等.长江三角洲全新世孢粉组合及其地质意义[J].海洋地质与第四纪地质,1984,4(3):69-88.

[5]于俊杰,胡飞,杨祝良,等.江苏南通市四甲镇全新世以来有孔虫动物群的发现与地质意义[J].地质通报,2014,33(10):1609-1620.

[6]安芷生,吴锡浩,卢演俦,等.最近18000年中国古环境变迁[J].自然科学进展,1991,2:153-159.

[7]竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[J].考古学报,1972(1):15-38.

[8]施雅风,孔昭辰,王苏民,等.中国全新世大暖期的气候波动与重要事件[J].中国科学,1992,12:1300-1308.

[9]施雅风.中国全新世大暖期气候与环境[M].北京:海洋出版社,1992:1-212.

[10]王开发,张玉兰,黄宣佩,等.上海地区全新世植被、环境演替与古人类活动关系探讨[J].海洋地质与第四纪地质,1996,16(1):1-4.

[11]丁锡祉.中国全新世的环境演化[J].四川师范大学学报,1994,17(3):46-52.

[12]王奉瑜,孙湘君.内蒙古察素齐泥炭剖面全新世古环境变迁的初步研究[J].科学通报,1997,42(5):514-522.

[13]王绍武,龚道溢.全新世几个特征时期的中国气温[J].自然科学进展,2000,10(4):325-332.

[14]金龙,刘雅方,陶玫,等.长江三角洲近百年的温度变化及未来趋势预测研究[J].南京气象学院学报,1999,22:553-557.

The Sporo Pollen Assemblage from Postglacial Period in the Paleo-incised Valley of the Yangtze River Delta and Its Palaeoclimate Significance

YU Jun-jie, JIANG Ren, LAO Jin-xiu, ZHANG Zong-yan, ZENG Jian-wei, PENG Bo, ZHAO Ling, YANG Zhu-liang

(NanjingCentre,ChinaGeologicalSurvey,Nanjing,Jiangsu210016,China)

Abstract:According to the postglacial sporo-pollen distribution from the typical borehole CSJA6 in the paleo-incised valley of the Yangtze River Delta, combining with the forams analysis and AMS14C dating of 6 samples, 3 sporo-pollen assemblages with time calibration from below were established: I. Quercus-Lipuidambar-Artemisia-Polypodiacea assemblage, belonging to the early Holocene; II. Quercus-Castanopsis-Cyperaceae-Pteris assemblage, belonging to the early-middle Holocene; III. Quercus-Ulmus-Artemisia-Polypodiacea assemblage, belonging to the middle-late Holocene. These three sporo pollen assemblages reflect the paleoclimate evolution process as cold and dry-hot and wet-warm and dry, which is consistent with the climate environment of China. This research is basically identical with the results of previous studies in this region.

Key words:Yangtze River Delta; paleo-incised valley; postglacial period; sporo-pollen assemblage; palaeoclimate

作者简介:于俊杰(1983—),男,工程师,主要从事第四纪地质、环境地质研究工作。Email: yjj000jj@sina.com。

基金项目:中国地质调查“长江三角洲晚第四纪地质环境演化及现代过程研究(编号:1212011120173)”和“长江三角洲重点地区深部地质调查(编号:1212011220254)”项目联合资助。

收稿日期:2014-12-16; 改回日期: 2015-01-05。

中图分类号:Q913.84; P532

文献标志码:A

文章编号:2095-8706(2015)02-0061-08