有关钧瓷论文的计量分析与思考

2015-02-22邢幸

邢 幸

(许昌市少年儿童图书馆,河南 许昌 461000)

有关钧瓷论文的计量分析与思考

邢 幸

(许昌市少年儿童图书馆,河南 许昌 461000)

通过CNKI学术文献总库获取统计样本,用文献计量学的方法对建国以来发表的钧瓷论文进行计量分析和研究,结论如下:刊载钧瓷论文的期刊呈高度不对称分布,符合布拉德福定律;论文主题主要集中在“技术研究”方面,说明钧瓷的恢复、提升和发展主要源于技术支撑;核心作者群体规模较小,是制约钧瓷论文发表数量和质量的主要因素;被引率偏低,说明钧瓷论文的影响范围有限,整体质量有待提高。为此,需要加强钧瓷研究的规划与指导、重视钧瓷烧制技艺的研究、培育核心作者群等,以提高钧瓷研究水平,扩大钧瓷研究成果的社会影响。

CNKI;钧瓷;论文;文献计量分析

近年来,钧瓷产业飞速发展,硕果累累,研究群体活跃,文献量激增,这既体现了钧瓷的繁荣和兴盛,也为文献工作者提出了把握和了解钧瓷相关文献、服务钧瓷研究和产业发展的课题。经检索,建国以来钧瓷文献研究尚属空白,多维度、多方位、多方法的钧瓷文献研究亟待加强。本文通过CNKI学术文献总库获取统计样本,用文献计量学的方法对建国以来的期刊论文、博硕论文和会议论文进行计量分析研究,旨在回顾和总结有关钧瓷论文的整体情况,把握钧瓷研究的趋势和动态,为钧瓷研究、钧瓷产业规划和相关决策提供借鉴和参考。

一、钧瓷发展及其文献概述

钧瓷作为中国五大名瓷之一,始创于唐代,兴盛于北宋,以“入窑一色,出窑万彩”的神奇窑变而著称于世,原产地在河南省禹州市神垕镇,至今已有一千三百多年的历史。靖康之变后,宋室南迁,钧官窑停烧。金元以来,钧瓷烧造渐盛,形成了庞大的钧窑系。元末明初,钧窑生产渐衰。明、清时期钧窑基本断烧。清光绪初年,始有复烧。民国年间,钧瓷生产趋于停产状态。[1]11955年在周恩来总理关怀下,钧瓷始得恢复和发展。自20世纪70、80年代,钧瓷新工艺问世,始有批量生产。上世纪末本世纪初,民营窑口蓬勃发展,至2014年,禹州市共有钧瓷企业186家,从业人员1.8万人,拥有77位省级以上工艺美术大师和101位省级陶瓷艺术大师,实现产值16.2亿元、利税2.4亿元,[2]形成了布局较为合理、产业链较为完善的产业发展格局。

因种种历史原因,钧瓷发展过程中出现多次时间跨度较大的大规模断烧,技艺失传,虽间有传统器型的复烧,但规模、影响有限。古代有关钧瓷的文献记载多零星分散在地方志、陶瓷专著和文人笔记中,如清乾隆年间的《南窑笔记》、清嘉庆年间的《景德镇陶录》、清宣统年间的《陶雅》,及近代的《饮流斋说瓷》、《瓷鉴》等,无专门记载和论述。唯新中国成立后,钧瓷迎来复兴盛世,钧瓷生产和研究日渐兴起,始有专门论述,尤其近十年来,期刊论文、博硕论文、会议论文的发表数量已是建国前钧瓷文献总量的数倍,涌现出以大师、学者为主体的研究群体,钧瓷研究渐成体系。

但也应看到,钧瓷断烧时期长,恢复时间短,虽然目前钧瓷产业发展和学术研究堪称历史最好时期,但钧瓷研究论文产出的总量与其他学科或行业相比仍然较少,钧瓷研究任重道远。

二、数据来源与分析方法

笔者利用中国知网 (www.cnki.net) 学术文献总库,以“主题”(检索范围:题名、关键词、摘要)为检索入口,以“钧(均)瓷”、“钧(均)窑”、“钧釉”、“官钧”、“炉(卢)钧”、“宋(唐)钧”、“钧红釉”、“钧台窑”、“钧官窑(瓷)”为检索词进行检索,对建国以来“钧瓷”相关论文的发文时间、期刊载文量、论文作者、主题内容、论文被引等情况进行统计和分析。由于钧瓷生产过程,尤其是釉料、釉色、成型、烧制、窑炉等工艺所涉及的关键词远不是上述检索词所能尽述的,为保证文献的查全率,特使用研究和写作较活跃的钧瓷大师姓名,如:丁建中、贺文奇、苗松华、苗锡锦、苗长强、李欣营、任星航等,再次进行“作者”检索。

在“主题”检索结果中逐一浏览,除去事件报道、人物专访、知识介绍、作品赏析等不具统计意义的篇章后,与以“作者”检索的结果合并导入excel,进行删除重复处理,以处理后的最终数据作为样本进行分析研究。

三、发文量与时间分布

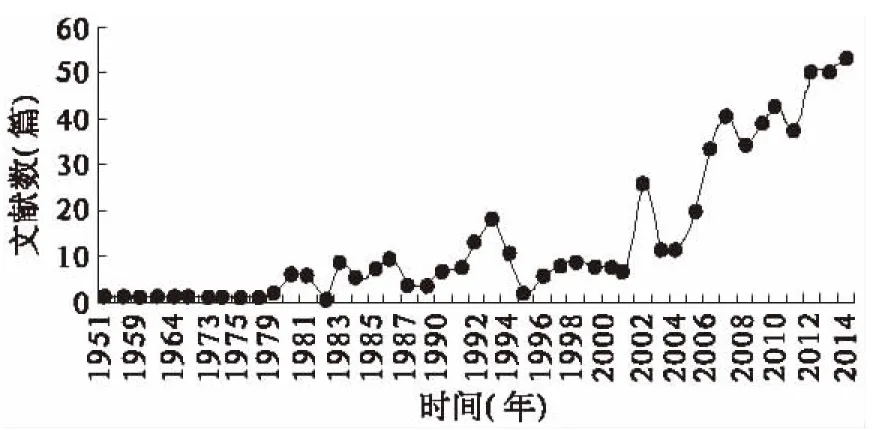

查重处理后,得到具有统计意义的相关论文617篇(检索截止日期为2015年4月20日,见表1)。陈万里(1892-1969),故宫博物院古陶瓷研究部首任主任,其钧瓷考察报告《禹州之行》[3]为建国后有关钧瓷研究的开山之作,其后相关论述陆续问世。上世纪,钧瓷处于恢复和初步发展时期,钧瓷研究开始受到关注,共发表论文152篇,占总发文量的24.6%。2000年后,随着钧瓷产业和学术研究的繁荣,相关论文数量快速增长,十余年间发表论文465篇,占总发文量的75.4%,是此前发文量的三倍多,2014年发文53篇,占总发文量的8.5%,达到年发文量的历史峰值。

表1 建国后钧瓷论文一览表

从表1可以看出,上世纪50年代至90年代末,大多年份的发文量不足10篇,与钧瓷发展初期研究力量薄弱的形势相吻合。经文献考察,其中发文量超过10篇的年份均与业内重大事件提升钧瓷关注度和钧瓷研究热情等因素密切相关,表明钧瓷论文的产出数量与钧瓷产业阶段性发展存在内在的联系。2000年以后,钧瓷行业机构日益健全,国内外展览、评奖频繁,新技术、新工艺、新成果涌现,大师评选制度化,钧瓷艺术节及相关评奖活动每年举办,钧瓷作为北京APEC会议、博鳌亚洲论坛、中国—东盟博览会等国际性会议和国家领导人出访的官方礼品,钧瓷业发展和钧瓷研究空前繁荣,进入历史鼎盛时期,论文数量随之显著增长。由图1可以清晰地看到建国后有关钧瓷论文的增长趋势。

四、论文的期刊分布

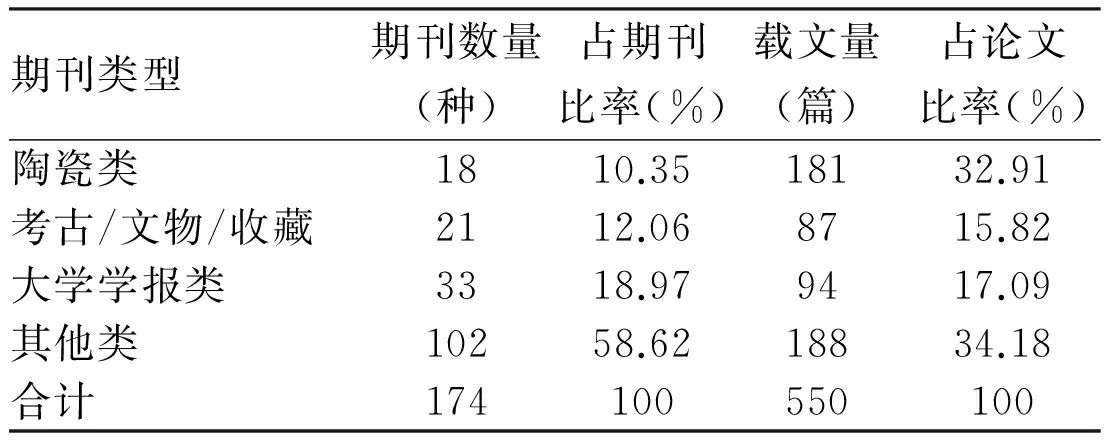

钧瓷作为地方特有的陶瓷品种,其研究涉及的学科专业和社会应用相对较为狭窄,专业期刊较少,载文期刊较为分散。为便于统计和分析,笔者按照论文载体,分为期刊论文、博硕论文和会议论文三大类,期刊按专业属性分为陶瓷、考古(文物、收藏)、大学学报与其他等四大类。

图1 建国后钧瓷论文数量变化趋势

表2 钧瓷论文的期刊类型分布

期刊论文共550篇,发表在174种期刊上,其中陶瓷类期刊18种载文181篇,考古、文物、收藏类期刊21种载文87篇,大学学报33种载文94篇,其他类期刊102种载文188篇。由表2可以看出,陶瓷类期刊与钧瓷研究的相关度最高,以占10.3%的期刊量刊载了32.9%的论文。其次为考古、文物、收藏类期刊,以占12%的期刊量刊载了15.8%的论文。大学学报以占18.9%的期刊量刊载了17.1%的论文,平均发文量较低,唯《许昌学院学报》(原《许昌师专学报》)作为钧瓷母地的唯一高校学报,开设有钧瓷研究专栏,发文高达49篇,足见其对地方特色文化产业研究的重视。其他类期刊以占58.6%的期刊量刊载了34.1%的论文,说明其与钧瓷的相关度较低,发文较为分散。

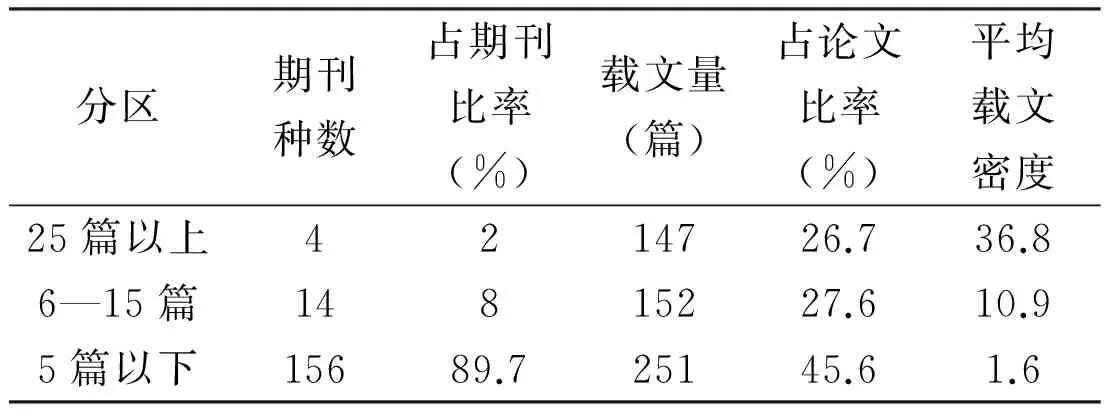

我们还可以用期刊排序的方法,分析钧瓷论文聚散的期刊分布。将刊载钧瓷论文的期刊,以载文量递减的顺序排列,划分为三个区段,平均载文密度较高的区段内的期刊就是钧瓷研究领域的核心期刊。这些期刊发表钧瓷论文的量大,钧瓷研究信息较为集中,为钧瓷研究者广泛重视和普遍使用,是高质量论文发表的首选刊物。

表3 钧瓷论文统计分区

载文25篇以上的期刊为:许昌学院学报(49篇)、中国陶瓷(37)篇、陶瓷科学与艺术(35篇)、河北陶瓷(26)篇。

上述分析可以看出,刊载钧瓷论文的期刊分布,既高度集中又高度分散,表现为高度不对称分布,符合布拉德福文献聚散定律。

有关钧瓷研究的博、硕学位授予单位17个,论文29篇,郑州大学的硕士论文(8篇)最多,显示了河南省最高学府对地方特色产业的关注和研究。博士学位论文只有中国艺术研究院、江南大学和中国地质大学(北京)各1篇,高层次的钧瓷研究人才培养应当引起足够的重视。

收录有关钧瓷研究论文的会议文集22种,载文38篇,多为以“古陶瓷”冠名的国际、国内会议文集,专门的“钧瓷”主题会议较少。

五、论文的主题分布

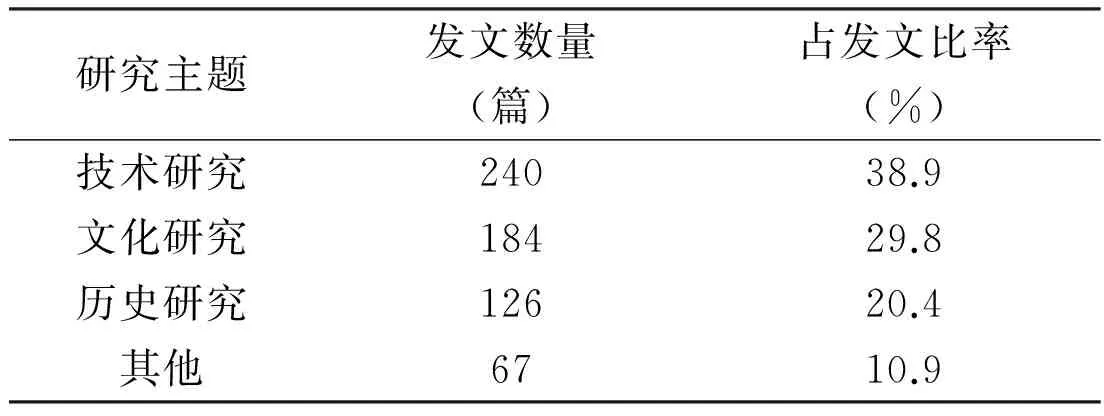

依据论述的主题内容和研究重点,笔者将钧瓷相关论文划分为4个主题,即技术研究、文化研究、历史研究与其他。“技术研究”包括钧瓷的设计、造型、釉色、瓷土、窑炉、烧成等技艺方面的研究;“文化研究”涉及钧瓷的艺术成就、历史地位、美学影响等社会及其人文属性的研究;“历史研究”多为窑址考古、历史考证、史料钩沉、发展历程等有关建国前后钧瓷状况的论述;“其他”为上述主题不足以囊括的有关研究和论述。

从表4可以看出,有关钧瓷论文的发文主题主要集中在“技术研究”方面,共发文240篇,占总发文量的38.9%,说明钧瓷的恢复、提升和发展主要源于技术支撑。其次,有关“文化研究”的论文184篇,占总发文量的29.8%,表明钧瓷的文化属性受到重视,钧瓷的人文及其社会文化领域的研究趋成热点。“历史研究”发文量占20.4%,发文126篇,从文献学角度说明了钧瓷作为一个古老的瓷种,有关历史的探讨和研究是钧瓷研究体系中不可或缺的内容。

表4 钧瓷论文研究主题分布

笔者认为,就技术对钧瓷发展的重要性而言,有关钧瓷“技术研究”论文的比例仍然偏低,这与大师重技艺实践轻理论研究和钧瓷研究群体较小有关,理想的发文比例应占到总发文量的60%左右,才能与钧瓷产业鼎盛繁荣的现状相适应。数据显示,“历史研究”20.4%的发文量主要是钧瓷恢复初期的大规模窑址发掘及相关研究贡献方面的,断代论述较多,通史性的研究尚属空白。

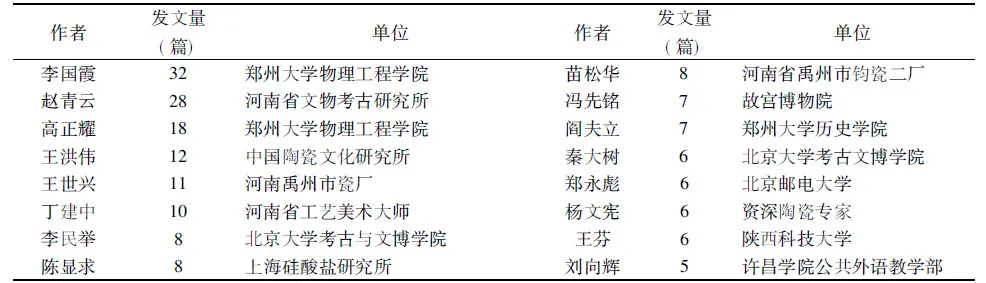

六、核心作者分析

公式中N为核心作者论文篇数,ηmax为统计时间内发文量最高作者的论文数,当作者的发文量≥N时,该作者即为核心作者。

在统计样本中,发表论文最多的是李国霞,共发表32篇,根据公式得出:N=0.749(321/2),即发表论文5篇以上的作者为核心作者。

发表论文5篇以上的作者有16位,共计发表论文178篇,占论文总数的28.8%。核心作者人数较少是钧瓷研究队伍建设不可忽视的问题。核心作者群体规模较小,是制约钧瓷论文发表数量和质量的主要因素。

由表5可以看出,高校学者占核心作者的绝大多数,他们更多地关注钧瓷历史考据、钧瓷美学问题和钧瓷文化现象,多借鉴其他学科的研究方法进行钧瓷研究。生产一线的大师只有3位,论述所及多为钧瓷生产技艺的探讨和总结,研究多局限于介绍性、探讨性、总结性的论述。这一现象说明,作者的职业构成反映研究倾向的不同侧重,[5]在钧瓷研究领域中研究倾向与作者的职业和环境密切相关。

表5 发表钧瓷论文5篇以上的作者及其单位

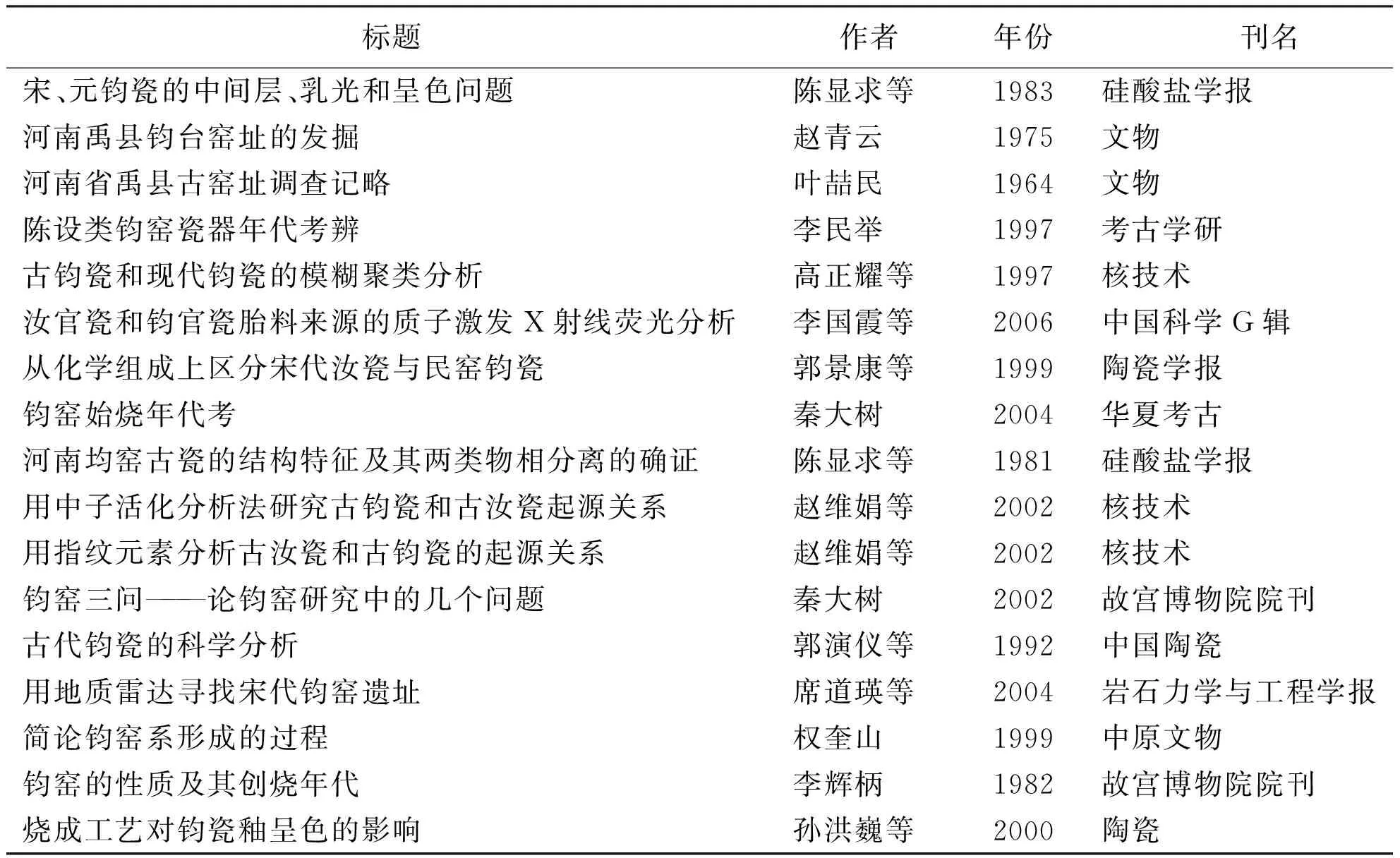

七、论文被引用情况

被引用数据是衡量论文学术水平和学科影响力的重要指标。本文用“论文总数”、“被引论文数”、“被引论文占比”、“被引总次数”、“篇均被引次数”等5个指标来揭示钧瓷相关论文的被引用情况。

统计样本共有617篇论文,其中被引用论文267篇,被引率43.2%,被引合计947次,被引论文中每篇平均被引3.5次。钧瓷论文的被引率偏低,说明钧瓷论文的影响范围有限,整体质量有待提高。被引论文较少及其相对较高的篇均被引频次,表明统计样本中不乏高质量的具有参考和指导意义的论文。

表6显示,被引用10次以上的论文17篇,被引308次,占被引论文的6%、被引总次数的32.5%,说明高被引频次论文比例较小和高质量论文数量较少,论文的数量和质量成反比。这一现象符合国内学术论文数量与质量关系的普遍规律。[6]

被引频次高的论文多属于“技术研究”范畴,具有重要和持久的行业影响力,在CNKI篇名检索下的“征引文献”中,可以了解其影响的持续时间和与其研究内容相关的引用论文。

八、思考与建议

通过上述分析,我们可以对钧瓷研究现状有一个总体的认识:钧瓷研究日趋活跃,论文数量逐年增长、质量不断提高,高被引频次论文增多,形成了松散型的研究群体,出现了以学者为主体的核心作者……钧瓷研究呈现出前所未有的繁荣局面。但也应看到,钧瓷研究仍然滞后于钧瓷产业的快速发展,钧瓷论文的总体数量较少,研究群体规模较小,钧瓷“技术研究”和“文化研究”的论文比例偏低,钧瓷论文在陶瓷类期刊发表的数量有待提高,产出高质量学术论文的高产核心作者群尚未形成等等。为此,应重视和加强以下方面的工作:

表6 钧瓷论文被引用10次以上的篇名及作者

第一,加强钧瓷研究的规划与指导。钧瓷界有不少行业协会、研究会,他们大多热衷于大师作品推介,参加对外宣传、交流等活动,对钧瓷研究关注不够,钧瓷行业至今尚无有关学术研究的近期计划和中长期整体规划。行业协会或研究会要承担起钧瓷研究规划、引领、协调和指导的责任,根据产业发展需要发布中长期研究目标和年度研究主题,协调有关作者开展重大选题的合作研究,召集学术研讨,主持成果评奖,重视与作者的学术沟通与联谊,着力培育一支稳固的钧瓷研究队伍。

第二,重视钧瓷烧制技艺的研究。钧瓷历史上几次断烧,现在的技艺仍无法再现宋钧美轮美奂的窑变效果。因此,从传承角度讲,对烧制技艺的研究始终应当是钧瓷研究的重点。钧瓷要适应现代审美需要,必须在造型、釉色、烧成等工艺上有所创新,创新研究应是当前及今后钧瓷研究的主要方向。

第三,培育核心作者群,提高专业期刊发文数量。通过行业协会的作用,密切联系钧瓷研究者,为高产作者和重点作者提供相关研究信息和资料,引导作者开展直接交流与合作研究,发现、凝聚和培育一定规模的核心作者群,逐步提高论文产出的数量和质量,提高钧瓷研究成果在陶瓷类期刊和高级别相关期刊的发表比例。

[1] 苗锡锦.钧瓷志[M] .郑州:河南人民出版社,1999.

[2] 杨红卫.工业和信息化部副部长毛伟明莅许考察[N].许昌日报,2015-03-18(3).

[3] 陈万里.禹州之行[J].文物参考资料,1951,(2):53-56.

[4] 杜秀杰等.基于著者索引的高校学报核心作者群分析[J].编辑学报,2006,(5):366-368.

[5] 潘红芹.关于地震科研论文作者的计量分析[J].地震学刊,2002,(4):73-76.

[6] 魏红梅.论大学学术的异化与回归[J].教育发展研究,2011,(3):63-66.

责任编辑:师连枝

2015-04-29

邢幸(1985—),女,河南许昌人,许昌市少儿图书馆馆员,研究方向:地方文献研究。

G203

A

1671-9824(2015)04-0047-05