中国制造业出口贸易隐含污染的测算及启示

2015-02-22叶卫美

郭 际,叶卫美,张 巍

(南京信息工程大学,南京 210044)

中国制造业出口贸易隐含污染的测算及启示

郭际,叶卫美,张巍

(南京信息工程大学,南京 210044)

摘要:基于投入产出法,以二氧化硫作为污染的代表性指标,测算2004—2010年中国制造业各部门的直接污染排放系数、完全污染排放系数及出口贸易隐含污染,利用结构分解法将隐含污染变化量分解为技术效应、结构效应和规模效应。2004—2008年,中国制造业出口贸易隐含污染占二氧化硫排放总量的一半以上,即超过一半的二氧化硫排放量是由贸易伙伴国的进口需求引起的。我国制造业各部门的直接污染排放系数和完全污染排放系数都有所下降,说明各部门的节能减排工作取得了较好效果。规模效应促使出口贸易隐含污染排放增加,技术效应促使制造业出口贸易隐含污染排放减少。未来,应当优化制造业产业结构,转变贸易增长方式;加强引导,实施绿色贸易政策;构建新的污染排放责任归属机制。

关键词:出口贸易隐含污染;二氧化硫;投入产出法;中国制造业;结构分解法

一、文献综述

近年来,中国的环境污染问题引起了国际社会的重视,国内外学者也广泛关注出口贸易隐含污染的排放问题。

(一)国外学者的研究成果

国外研究人员较早地研究了本国经济和对外贸易隐含的污染排放问题。研究可以分为以下三类。第一,对单一国家的研究,如Robinson研究发现,1973—1982年,美国进口商品的污染含量增长率高于出口产品,这表明在那段时间,美国的污染密集型产品更多地依赖进口。*Robison H D,“Industrial Pollution Abatement: The Impact on Balance of Trade,” Canadian Journal of Economies,vol.21,no.1(1988,02),pp.87-99.Chakraborty采用投入产出法测算了印度在 20世纪90 年代对外贸易中隐含的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物,否定了印度是污染天堂的说法。*Mukhopadhyay K, Chakraborty D, “Environmental impacts of trade in India,”The International Trade Journal, vol.19,no.2(2005,08),pp.135-185.第二,对单一国家和主要贸易伙伴国的研究,如Mukhopadhyay使用投入产出法分析了泰国国际贸易隐含污染的问题,发现泰国与经合组织国家间的出口贸易含污量明显大于进口商品的含污量。*Mukhopadhyay K, “Impact on the Environment of Thailand’s Trade with OECD Countries,” Asia-Pacific Development Journal, vol.2,no.1(2006,02),pp.25-46.Christopher 等采用多区域投入产出方法,以美国及其七大贸易伙伴国为研究对象进行研究。*Christopher L, Weber H, Scott M, “Embodied environmental emissions in U.S. international trade,1997-2004,”Environ.Sei.Technol, vol.41,no.14(2007,06),pp.4875-4881.第三,对多个国家或区域的研究,如Roldan等估算了1976—1994年18个已经实现工业化的国家对外贸易隐含的污染情况。*Roldan M, Martin C, Joan M A, “Embodied pollution in trade: estimating the environmental load displacement’ of industrialised countries,”Ecological Economics, vol.41,no.14(2002,04),pp.51-67.Grether利用投入产出法将各国每年的直接污染强度转换为包含投入产出关系的总污染强度,以检验PTT指数。*Grether J M, Nicole A M, Jaime D M, “Scale, Technique and Composition Effects in Manufacturing SO_2 Emissions,” Environmental & resource economics , vol.43,no.2(2009,06),pp. 371-389.

(二)国内学者的研究成果

近年来,国内的学者也开始研究中国进出口贸易中隐含的污染问题,可归纳为以下两类。第一,对单一国家的研究,包括基于国家层面的研究和基于特定行业部门层面的研究。基于国家层面的研究,如李小进采用1985—2005年出口贸易以及环境等相关数据,运用协整检验方法,检验出口贸易与环境污染(“三废”排放量)之间的因果关系。*李小进,许焱:《我国出口贸易的环境效应实证研究》,当代经济,2006年第10期,第78页。庞军运用投入产出法,计算2002—2007年出口贸易中隐含的二氧化硫、化学需氧量和氨氮排放量,并利用LMDI方法,将其影响因素分为规模效应、结构效应以及技术效应。*庞军,石媛昌:《我国出口贸易隐含污染排放变化的结构分解分析》,中国环境科学,2013年第12期,第2274页。基于特定行业部门层面的研究,如马涛和陈家宽利用投入产出分析方法,使用废气、废水和固体废弃物3个指标分析了我国各工业部门的污染状况,核算了1994—2001年我国工业产品国际贸易的污染成本和收益。*马涛,陈家宽:《中国工业产品国际贸易的污染足迹分析》,中国环境科学,2005年第4期,第508页。党玉婷基于投入产出表,选取1993—2006年中国制造业的对外贸易以及污染物排放数据,研究分析了中国对外贸易对环境的污染问题。*党玉婷:《中国对外贸易对环境污染影响的实证研究——全球视角下投入产出技术矩阵的环境赤字测算》,财经研究,2010年第2期,第26页。傅京燕、张珊珊采用非竞争投入产出表,计算了1976—2004年我国制造业行业的6种污染物在对外贸易隐含污染中的BEET指标值和PPT指标值。*傅京燕,张珊珊:《我国制造业进出口隐含污染分析:基于投入产出的方法》,国际贸易,2011年第2期,第30页。第二,对单一国家和主要贸易伙伴国的研究,如刘巧玲、王奇计算了基于IPPS产业污染排放系数以及GDP总量污染排放强度,以二氧化硫为例计算了中国和美国、日本、欧盟等国家和地区的国际贸易隐含污染物排放。*刘巧玲,王奇:《中国对外贸易顺差中隐含的环境逆差研究》,中国人口·资源与环境,2011年第12期,第378页。

(三)本研究的特点

与上述文献相比,本研究有如下三个特点。第一,国内外的学者多聚焦于国家层面的总体分析,从行业角度进行分析的研究非常罕见。仅有少数学者针对工业品做过相关研究,而对中国制造业贸易隐含污染的研究则更为罕见。目前,中国制造业产值已居世界首位,而中国污染物主要源于制造业,且制成品很大一部分用于出口,也就是说,制造业带来的污染主要是因消费国而产生的,因此研究中国制造业出口贸易隐含污染对回应“中国环境威胁论”具有现实意义。第二,在已有的研究中,国内外学者考虑对外贸易隐含污染这一问题时,大多是建立在“技术同质性假设”的基础上,但是,由于中国的生产技术相对落后,对外贸易隐含污染被低估;当加工贸易占对外贸易50%以上时,如果将所有中间投入都视为本国生产,将会使结果产生很大的偏差。因此,将中间投入分为国内中间投入和进口中间投入,由此考虑加工贸易对对外贸易影响的做法是对现有文献的有益补充。第三,大部分学者研究的是2008年国际金融危机爆发之前的隐含污染变化情况,选取的数据很难反映近几年的变化,尤其是金融危机以后的隐含污染变化情况。第四,近年来中国雾霾天气频繁发生,雾霾的主要成分包括二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物等。*董娜,聂英:《雾霾天气的成因分析及解决对策——以长春市为例》,农业气象,2013年第12期,第46页。国家明确提出,在“十二五”期间,相比 2010 年,二氧化硫等污染物的绝对排放量要下降8%,今后这类污染物将是我国的重点控制对象。因此,本研究选取二氧化硫作为污染物的代表性指标。

本文采用投入产出法,以中国制造业为例,选取二氧化硫作为污染物指标,测算2004—2010年各部门的直接污染排放系数、完全污染排放系数及出口贸易隐含污染,从整体及部门层面分析出口贸易隐含污染,利用结构分解法将制造业出口贸易隐含污染变化量分解为技术效应、结构效应和规模效应,研究出口贸易隐含污染的内在构成,提出相应的政策建议。

本文其余部分安排如下:一是方法与模型说明,二是数据来源与处理,三是隐含污染(二氧化硫)测算结果及分析,四是隐含污染(二氧化硫)的技术效应、结构效应和规模效应,五是结论与启示,最后是研究不足及展望。

二、模型构建

(一)投入产出模型

投入产出法最早是由美国学者列昂惕夫于1936年提出的,其理论基础是瓦尔拉斯的一般均衡论。根据价值型投入产出表的行平衡关系,可以建立产业间的投入产出数学模型:

X=AX+Y。

(1)

公式(1)经整理后可得:

X=(I-A)-1Y。

(2)

其中,I为主对角线上的元素都为1的单位矩阵,(I-A)-1为列昂惕夫逆矩阵,表示完全消耗系数。

投入产出分析的应用范围可以拓展到其他领域,例如劳动、资本、能源、污染排放等。可以通过建立包括环境因素在内的投入产出模型来研究出口贸易和二氧化硫之间的关系。用生产国某类商品的二氧化硫排放系数乘以商品价值(数量)矩阵就是计算商品中隐含污染(二氧化硫)的基本方法。因此,本文将部门直接二氧化硫排放系数作为行向量,其元素指的是部门每生产单位产出而产生的直接二氧化硫排放量。为满足最终需求而产生的二氧化硫排放量可以表示为:

F=S(I-A)-1Y。

(3)

其中,S(I-A)-1为完全排放系数,即单位产出的直接和间接二氧化硫之和,可以表示为:

St=S(I-A)-1。

(4)

事实上,一个国家生产过程中的某些投入是来自国外的,也就是说,在投入产出表中,第j部门的单位总产出所直接消耗的第i部门的价值数量包括两部分,一部分是国内生产的产品和原料,另一部分是从国外进口的产品和原料。相应地,直接消耗系数矩阵可分为两部分:Am和Ad,且

A=Am+Ad。

(5)

Fe=S(I-Ad)-1Ye。

(6)

其中,S为中国的直接排放系数,Ye为出口列向量。

(二)结构分解分析模型

为测算中国制造业出口贸易隐含污染变化,本文将驱动因素分解为技术效应、结构效应和规模效应。将公式(6)中Ye展开,可以写为:

(7)

(8)

根据公式(8),两个时期(0期和1期)出口贸易隐含污染的变化可以写为:

(9)

由于“非唯一的问题”,利用结构分解分析模型时会得到不同的分解形式。为解决该问题,本文借鉴张云等人的研究,采用两级分解法,即将从第一期分解得到的各自变量变化对因变量的影响和从最后一期分解得到的各自变量变化对因变量的影响相加,再取其平均值,然后得到各自变量变化对因变量的影响值。*张云,杨来科:《中国工业部门出口贸易、国内CO2排放与影响因素》,世界经济研究,2012年第7期,第29页。

如果从基期(即0期)开始分解,公式(9)可以写为:

(10)

如果从计算期(即1期)开始分解,公式(9)可以写为:

(11)

取公式(10)和公式(11)的平均值,可以得到:

(12)

公式(12)可以简化为:

(13)

三、数据的来源与处理

根据公式(6),中国制造业出口隐含污染(二氧化硫)的测算主要需要以下几组数据:国内投入的列昂惕夫逆矩阵,出口货物贸易统计数据,制造业各部门的直接污染排放系数等。

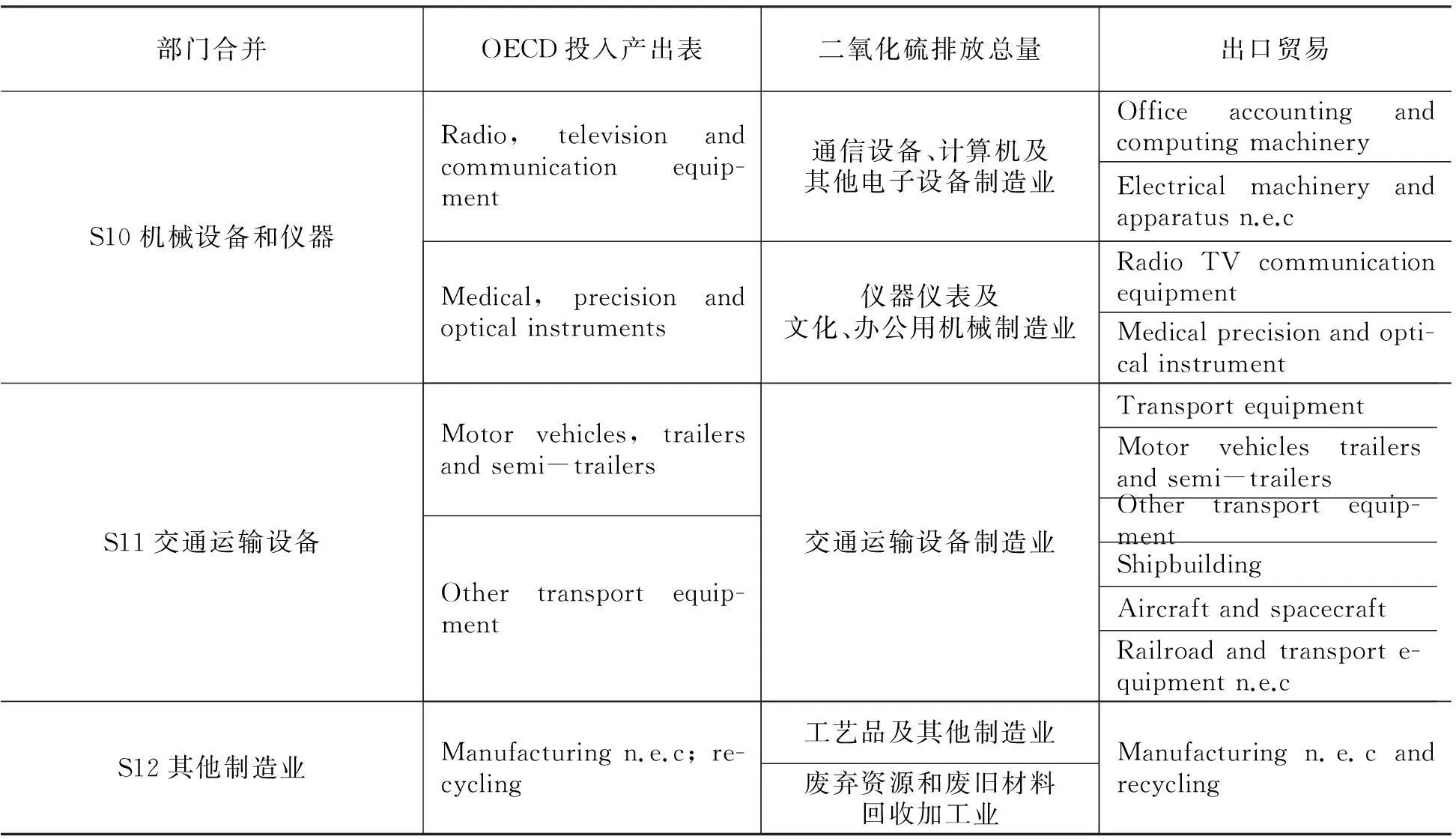

(一)部门分类

本文采用的大部分数据来源于OECD数据库,该数据库中的投入产出表和贸易数据按照《全部经济活动的国际标准产业分类》第三版(ISICRev.3)重新进行了部门归类。为使分行业的二氧化硫排放量与制造业部门一一对应,现将30个制造业部门整合为12个部门,结果如表1。

表1 部门合并明细表

续表1:

部门合并OECD投入产出表二氧化硫排放总量出口贸易S10机械设备和仪器Radio,televisionandcommunicationequip-ment通信设备、计算机及其他电子设备制造业OfficeaccountingandcomputingmachineryElectricalmachineryandapparatusn.e.cMedical,precisionandopticalinstruments仪器仪表及文化、办公用机械制造业RadioTVcommunicationequipmentMedicalprecisionandopti-calinstrumentS11交通运输设备Motorvehicles,trailersandsemi-trailersOthertransportequip-ment交通运输设备制造业TransportequipmentMotorvehiclestrailersandsemi-trailersOthertransportequip-mentShipbuildingAircraftandspacecraftRailroadandtransporte-quipmentn.e.cS12其他制造业Manufacturingn.e.c;re-cycling工艺品及其他制造业废弃资源和废旧材料回收加工业Manufacturingn.e.candrecycling

(二)投入产出表以及出口贸易数据

国内投入的列昂惕夫逆矩阵的数据及出口贸易统计数据来自OECD数据库。

1. 投入产出表。在OECD数据库中,最新的中国投入产出表使用的是2000年和2005年的数据。由于绝大多数国家每五年编制一次投入产出表,并且考虑到在短期内一国的技术和生产结构不会发生太大的变化,本文借鉴闫云凤等人的研究,对于其他年份的数据,用可得年份的数据代替,即2004年的用2000年的代替,2006、2007、2008、2009、2010年的用2005年的代替。①闫云凤:《中国对外贸易的隐含碳研究》,博士学位论文,华东师范大学,2011年,第3页。此处需要强调的是,在OECD数据库中,中国的投入产出表只更新到2005年,因此本文在采用数据代替法时研究年份也受到限制。OECD数据库中的投入产出表将国内生产投入分为国内投入和进口投入两部分,可用直接消耗系数的公式计算。

2. 出口贸易数据。采用OECD的双边贸易数据,选取2004—2010年的数据进行研究。

(三)制造业部门的直接污染排放系数(二氧化硫)

制造业部门的直接污染排放系数是指在一定的技术水平下某行业每生产一单位产品所产生的污染排放量,主要涉及分行业污染排放量和制造业各行业的产值数据。本文主要以二氧化硫作为工业污染的衡量指标。

制造业各部门的污染排放量数据(即二氧化硫排放量数据)来源于相应年份的《中国环境统计年鉴》。工业产值数据来源于相应年份的《中国统计年鉴》和《中国工业经济统计年鉴》。

四、测算及结果分析

(一)直接污染(二氧化硫)排放系数

根据各部门的二氧化硫排放总量和总产出,可以计算得到2004—2010年中国制造业各部门的直接污染排放系数(二氧化硫),计算结果如表2。

表2 中国制造业各部门的直接污染排放系数 单位:千克/万元

从表2中可以得到以下两个结论。

1. 同一年份制造业各部门的直接污染排放系数差别比较大。2004—2010年,直接污染(二氧化硫)排放系数最大的都是“S8非金属矿物制品”。2004年,直接污染排放系数最大的行业是最小行业的95.596倍;2010年,直接污染排放系数最大的行业是最小行业的86.23倍。以2010年为例,直接污染(二氧化硫)排放系数最大的四个部门依次(从大到小排序)为“S8非金属矿物制品”“S4造纸、印刷、出版和文教业”“S9金属制品”“S5石油、炼焦及核燃料加工业”。直接污染(二氧化硫)排放系数最小的四个部门依次(由小到大排序)为“S11交通运输设备”“S10机械设备和仪器”“S12其他制造业”“S3木材及木制品”。直接污染排放系数较大的部门大多是国民经济产业链的上游部门,为其他部门提供必要的中间品或二次能源,在生产的过程中排放较多的二氧化硫,因此这些部门必须提高其能源利用效率,降低污染的排放强度。

2. 从时间角度来看,绝大部分制造业部门的直接污染(二氧化硫)排放系数都有较大幅度的下降。2004—2010年,下降幅度最大的四个部门依次(从大到小排序)为“S11交通运输设备”“S3木材及木制品”“S8非金属矿物制品”“S10机械设备和仪器”。下降幅度最小的四个部门依次(从小到大排序)为“S12其他制造业”“S4造纸、印刷、出版和文教业”“S7橡胶和塑料制品”“S9金属制品”。可见,随着国家日益重视污染排放问题,制造业各部门响应国家政策,提高自身的生产技术和能源利用水平,直接污染排放系数明显下降。

(二)完全污染(二氧化硫)排放系数

根据公式(4)可以计算得到制造业各部门的完全污染排放系数,结果如表3。

表3 中国制造业各部门的完全污染排放系数 单位:千克/万元

从表3中可以得到以下两个结论。

1. 同一年份制造业各部门的完全污染排放系数差别比较大。2004—2010年,完全污染排放系数最大的行业为“S8非金属矿物制品”。2004年,完全污染排放系数最大的行业是最小行业的8.617倍;2010年,完全污染排放系数最大的行业是最小行业的6.525倍。以2010年为例,完全污染(二氧化硫)排放系数最大的四个部门依次(从大到小排序)为“S8非金属矿物制品”“S4造纸、印刷、出版和文教业”“S6化学工业”“S9金属制品”。完全污染(二氧化硫)排放系数最小的四个部门依次(由小到大排序)为“S12其他制造业”“S1食品、饮料和烟草”“S10机械设备和仪器”“S3木材及木制品”。完全污染排放系数最大的部门与直接污染排放系数最大的部门基本吻合,这是因为完全污染排放系数是直接污染排放系数与间接污染排放系数之和,而非金属矿物制品、化学工业等部门主要为其他部门提供中间品或二次能源,因此直接污染排放系数较高,完全污染排放系数也较大。

2. 从时间角度来看,制造业各部门的完全污染排放系数同样也有较大幅度的下降。2004—2010年,下降幅度最大的四个部门依次(从大到小排序)为“S8非金属矿物制品”“S3木材及木制品”“S12其他制造业”“S9金属制品”。下降幅度最小的四个部门依次(从小到大排序)为“S4造纸、印刷、出版和文教业”“S1食品、饮料和烟草”“S2纺织、服装、皮革和制鞋”“S6化学工业”。制造业各部门的完全污染(二氧化硫)排放系数大幅下降可能是由于制造业各部门落实节能减排政策所导致的,例如淘汰落后产能、提高能源效率以降低单位产值能耗等。

(三)整体的出口贸易隐含污染(二氧化硫)

根据公式(8),可计算得到2004—2010年中国制造业的出口贸易隐含污染(二氧化硫)及二氧化硫排放总量,由此可以得到出口贸易隐含污染(二氧化硫)占二氧化硫排放总量的百分比。结果如表4。

表4 中国制造业二氧化硫排放总量和出口贸易隐含污染(二氧化硫) 单位:万吨

从表4中可以得到以下三个结论。

1. 总体而言,中国制造业二氧化硫排放总量呈缓慢上升趋势,2008—2009年,受到全球经济危机的影响有所下降,但2010年又有所回升。

2. 2004—2009年,中国制造业出口贸易隐含污染大体呈缓慢下降趋势,但2010年有所上升。

3. 2004—2008年,中国制造业出口贸易隐含污染占制造业二氧化硫排放总量的百分比均超过了50%,说明中国制造业一半以上的二氧化硫排放不是因中国国内消费所导致的,而是由贸易伙伴国的进口需求引发的。

(四)部门的出口贸易隐含污染(二氧化硫)

将制造业各部门的完全污染排放系数与各部门出口贸易额相乘,可以计算出各部门的出口贸易隐含污染(二氧化硫),结果如表5。

表5 中国制造业各部门的出口贸易隐含污染 单位:万吨

从表5可知:2004—2008年,制造业各部门的出口贸易隐含污染(二氧化硫)呈缓慢下降趋势,但2009年后又开始上升。主要的出口贸易隐含污染(二氧化硫)部门为“S10机械设备和仪器”和“S9金属制品”,因为这两个部门的出口额较大。

2004—2010年,制造业各部门的直接污染排放系数和完全污染排放系数都有所下降,节能减排政策在各部门初见成效。但是,由于出口贸易额在不断增长(2009年有所下降),制造业各部门的二氧化硫排放总量总体呈上升趋势。制造业各部门的出口贸易隐含污染和制造业各部门出口额的走势大致相同。

五、隐含污染的技术、结构和规模效应

(一)隐含污染的三种效应

以2004年为基期,2005—2010年为计算期,根据公式(13)可以计算出技术效应、结构效应和规模效应的数值。 结果发现,2004—2010年,中国制造业出口贸易隐含污染从402.029万吨下降到306.836万吨,下降了95.193万吨。另外还发现:

1. 规模效应对历年出口贸易隐含污染均为正作用,出口规模的不断扩大导致制造业出口贸易隐含污染(二氧化硫)增加。2009年,在金融危机的影响下,尽管规模效应对隐含污染的正向作用稍有下降,但依然高达290.361万吨。

2. 排放系数的改善对出口贸易隐含污染的增长具有抵消作用。2010年,技术效应对制造业出口贸易隐含污染的负向作用为-546.715万吨。技术效应衡量的是完全污染排放系数的变化对出口贸易隐含污染(二氧化硫)的影响,说明生产技术的提高可以推动节能减排,提高生产率,对抑制制造业出口贸易隐含污染排放大有裨益。

3. 2004—2008年,结构效应对出口贸易隐含污染起正作用,而在2009—2010年起负作用,但是,相对于规模效应和技术效应,其作用较弱。2009—2010年,结构效应对制造业出口贸易隐含污染变化的贡献为负值,说明中国出口贸易结构的变化减少了中国出口贸易隐含污染。

综上,2004—2010年,技术效应对出口贸易隐含污染的负作用超过了规模效应对出口贸易隐含污染的正作用,且排放系数的改善是导致近年来出口贸易隐含污染下降的主要因素。

(二)隐含污染的部门结构分解

以2004年为基期,2010年为计算期,在部门层面上将制造业出口贸易隐含污染变化的影响因素分解为技术效应、结构效应和规模效应。

1. 从部门的水平来看,除“S4造纸、印刷、出版和文教业”和“S11交通运输设备”外,制造业各部门的出口贸易隐含污染都有所减少。其中“S10机械设备和仪器”“S9金属制品”“S8非金属矿物制品”是出口贸易隐含污染减少最多的部门。

2. 规模效应对所有制造业部门出口贸易隐含污染具有正向作用。技术效应对所有制造业部门的出口贸易隐含污染具有负向作用,即有利于出口贸易隐含污染的减少。结构效应对各部门出口贸易隐含污染的影响不同。“S10机械设备和仪器”“S9金属制品”和“S8非金属矿物制品”的技术效应和结构效应都为负,即有利于减少出口贸易隐含污染,且它们的负向作用远超过规模效应,这三个部门的出口贸易隐含污染大幅度减少。

3. “S4造纸、印刷、出版和文教业”和“S11交通运输设备”的结构效应、规模效应都为正,即增加了出口贸易隐含污染。虽然这两个部门的技术效应也很大,能够抵消一部分,但其影响力仍然小于结构效应和规模效应,所以这两个部门的出口贸易隐含污染有所增加。

从以上分析可见:2004—2010年,规模效应对所有制造业部门出口贸易隐含污染都具有正向作用;技术效应对所有部门的出口贸易隐含污染具有负向作用;结构效应代表出口比重的变化对出口贸易隐含污染的影响,有些部门的出口比重上升而有些部门的出口比重下降,因此结构效应对出口贸易隐含污染的影响有正有负。

六、结论与政策建议

(一)结论

1. 2004—2010年,中国制造业出口贸易隐含污染(二氧化硫)总体下降,制造业各部门的直接污染排放系数和完全污染排放系数(二氧化硫)也有所下降。随着国家对能源和环境问题的逐渐重视以及企业自身生产技术水平的提高,各部门的节能减排取得了较好的效果。

2. 2004—2008年,中国制造业出口贸易隐含污染(二氧化硫)占二氧化硫排放总量的一半以上,说明超过一半的二氧化硫不是由中国的国内消费引起的,而是由贸易伙伴国的进口需求引起的。这个结论与庞军等的测算结果大致相同。*庞军,石媛昌:《我国出口贸易隐含污染排放变化的结构分解分析》,第2274页。

3. 2004—2010年,“S8非金属矿物制品”的直接污染排放系数和完全污染排放系数最高。有些部门的完全污染排放系数与直接污染排放系数相比变化甚大。以2010年为例,“S10机械设备和仪器”的完全污染排放系数是其直接污染排放系数的15.355倍,“S11交通运输设备”的完全污染排放系数是其直接污染排放系数的17.342倍。国内外学者大多从整体层面研究出口贸易隐含污染问题,从部门层面的分析较少,因此,该结论对国家有针对性地开展产业部门的污染控制具有较好的意义。

4. 2004—2008年,制造业各部门的出口贸易隐含污染大体呈下降趋势,但是,从2009年开始,制造业各部门的出口贸易隐含污染逐步上升。主要的出口贸易隐含污染(二氧化硫)部门为“S10机械设备和仪器”和“S9金属制品”等。与傅京燕等的研究结果相似,我国制造业出口贸易隐含污染主要来自塑料、机械设备等行业。*傅京燕,张珊珊:《我国制造业进出口隐含污染分析:基于投入产出的方法》,第30页。为减少因为出口而增加的国内污染排放,应改进制造业各部门尤其是“S10机械设备和仪器”和“S9金属制品”等部门的能源利用技术,提高能源使用效率。

5. 2004—2010年,规模效应对所有制造业部门的出口贸易隐含污染(二氧化硫)都具有正向作用,会增加出口贸易隐含污染(二氧化硫);技术效应对所有部门的出口贸易隐含污染(二氧化硫)都具有负向作用,会减少出口贸易隐含污染(二氧化硫);结构效应对各部门的作用有正有负。该结论与庞军等利用LMDI方法分析得出的结论相似。*庞军,石媛昌:《我国出口贸易隐含污染排放变化的结构分解分析》,第2274页。

(二)政策建议

1. 优化制造业产业结构,转变贸易增长方式。当前,我国的制造业正处于加速转型升级的关键时期,面临发达国家对技术、市场的封锁和其他发展中国家以更低的生产成本承接国际产业转移的双向挤压。制造业出口贸易的可持续发展,根本在于制造业的产业结构转型升级。从国家层面来看,要继续实施出口结构的优化和调整政策,适度调控那些高能耗、低附加值产业的出口规模。从企业层面看,要通过技术、管理、创新等各种要素驱动获取国际竞争优势,加大研发的投入力度,进入生产价值链高端,在“共享型”生产和贸易等模式中抢占制高点,在减少污染排放的同时,在一体化格局中获取更大的收益。

2. 加强引导,实施绿色贸易政策。首先,实施以征收出口环节的环境关税为主导的绿色贸易政策。对高污染、高能耗和资源性产品征收出口环节的环境关税是最主要也是最可行的绿色贸易政策。在石油、炼焦、化工、冶金、造纸、印刷、交通运输设备等重点污染行业,对其产品加征出口环节的环境关税,取消相应的出口退税政策。其次,加强制造业出口产品的环境分类指导。通过提高相关行业的出口退税率等政策措施,鼓励和扩大其投资、生产与出口规模。加强环境友好类产品的许可证管理和环境标准管理,提高这些产品的贸易效率。再次,对生态标志产品实施出口退税等差别税,鼓励生态标志产品出口。最后,鼓励进口替代政策,促进国内节能减排。进一步鼓励进口废旧钢铁,出台进口生铁及其他重化工产品的政策措施,实现进口替代,促进国内产业结构调整,减少这类产品在国内生产所导致的污染,实现节能减排的总体目标。

3. 构建新的污染排放责任归属机制。目前的研究大多是从生产的角度讨论污染排放的责任归属问题,然而,如果从消费者责任的角度来考虑排放问题,则会发现中国制造业所导致的污染有很大一部分不是为了满足本国消费者的需求,而是为了出口,为了满足国外消费者的需求而产生的。因此,急需构建新的污染排放责任归属机制,对我国污染排放的快速增长做出合理的令人信服的解释。

七、研究不足及展望

要说明的是,本文还存在一定的不足。第一,由于OECD数据库中的投入产出表每五年更新一次,目前只更新到2005年,受数据来源的限制,本文采用替代法代替其余未知年份的数据,因此,实际的计算结果会有一定的误差。第二,目前中国出口贸易数据的行业统计口径、OECD数据库投入产出表的行业统计口径及《中国环境统计年鉴》能源消费的行业统计口径不一致,本文因研究需要,不得不对部门进行合并,由此也会产生一定的出入,最终会影响数据的准确性。

展望下一步的研究我们认为,在部门合并方面,应进一步扩大样本,按一定的标准细分行业,使估算结果更精确;在研究时段方面,应在数据更新的基础上扩展研究的年份。本文受投入产出表数据的限制,只研究到2010年,在未来的研究中,要及时更新数据,更好地把握近年来中国制造业出口贸易隐含污染的排放趋势。

〔责任编辑:沈丹〕

·制造业研究·

Measures and Policy Implications of Implicit Pollution by

China’s Manufacturing Industry

GUO Ji, YE Wei-mei, ZHANG Wei

(NanjingUniversityofInformationScienceandTechnology,Nanjing210044,China)

Abstract:Based on input-output method, sulfur dioxide emission is used as an indicator to measure China’s manufacturing departments direct and complete pollution emission coefficients and implicit pollution of export trade from 2004 to 2010. Structure decomposition method is used to decompose implied pollution variation for the technical effect, structure effect and scale effect. Export implicit pollution percentage between 2004 and 2008 shows that more than half the sulfur dioxide emissions are caused by the import demand of China’s trading partners. The direct pollution emission coefficients and complete pollution emission coefficients of various manufacturing sectors all reduced which showed that the policy of energy conservation and emissions reduction had achieved good results. Scale effect has a positive effect on the increase of export trade implicit pollution emissions, but the technology effect has a negative effect on it. In the future, there is need to optimize the structure of industry of manufacturing, transform the mode of trade growth, strengthen guide and the implementation of green trade policy, and build a new pollution liability mechanism.

Key words:export implicit pollution; sulfur dioxide; input-output method; China’s manufacturing industry; structure decomposition method

作者简介:郭际,女,博士,南京信息工程大学经济管理学院副教授;叶卫美,女,南京信息工程大学经济管理学院工商管理专业2012级硕士研究生;张巍,女,南京信息工程大学经济管理学院研究助理。

基金项目:国家自然科学 “环境规制下我国制造业转型升级研究”(71173116);教育部留学归国人员科研启动项目(教外司留[2013]693);江苏高校优势学科建设工程资助项目“雾霾监测与防控”;中国制造业发展研究院2013年度开放课题“中国制造业贸易中隐含碳测算及其影响因素研究”(SK20130090-3)

收稿日期:2015-01-20

中图分类号:F752

文献标识码:A文章分类号:1674-7089(2015)02-0025-12