微观史料的政治学解读:普选中的上海底层社会

——以仁德纱厂为例(1953—1954)

2015-02-22张济顺

张 济 顺

微观史料的政治学解读:普选中的上海底层社会

——以仁德纱厂为例(1953—1954)

张 济 顺

1953年至1954年新中国第一次普选既是一次大规模的民主建政实践,也是继续革命思路下大规模的政治动员。上海仁德纱厂“微观普选”情境中三个普通工人的不同境遇,是民主建政与继续革命共同作用的产物。无论是“无缘主人翁”的政治惩戒,还是当家作主的政治激励与提升,都连接着一场革命的全民动员。上海普选呈现出一幅人民当家作主的历史场景,广泛而普遍的直接选举,数千名普通百姓步入基层权力机构,在中国近代史上的确罕见。普选的组织领导固然重要,但进入民主程序后每个主人翁的一票,则提升了人民当家作主的政治学意义,成为选举成功与否的重要保证。

微观普选;民主建政;继续革命;当家作主

1953年1月,中共中央决定在全国范围内实行普选,召开地方各级人民代表大会,并在此基础上,召开全国人民代表大会,制定宪法。2月11日,中央人民政府审议通过了《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》。3月1日,《选举法》正式公布施行。根据中央部署,上海全市的普选工作紧锣密鼓地开展起来。

10月中旬,还在普选的先行试点阶段,上海市杨浦区私营仁德纱厂(以下简称“仁德厂”)发生了全市普选运动中第一起自杀案,C女工在面临可能失去选民资格的心理危机时“吞金”自杀未遂。这一事件引起上海市选举委员会(以下简称“市选委会”)的高度重视,认为此事系该厂和所在选区选举工作中“左”的错误所致,向各区发了通报要求引以为戒*上海市选举委员会办公室(以下简称“市选委办”)编:《上海市普选情况汇报》,(53)沪选办密字第51号,上海市档案馆藏,档案号B52-1-41。中共上海市委宣传部转发:《市选委会宣传处关于本市某些先行选区宣传工作中发生若干缺点和错误的检查通报》(1953年11月23日)。市选委办:《普选情况》第3期,1953年11月27日,上海市档案馆藏,档案号B52-1-40。。此后不久,该厂保全工*保全工通常是纺织厂内对机修工的称呼。李杏生上了《解放日报》的《人民在普选运动中》专栏,报道他如何在厂党支部的普选宣传教育动员下转变工作态度,发挥工人阶级当家作主的主人翁作用*张默:《杏生师傅》,《解放日报》1953年10月29日。。是年底,杨浦区普选结束,仁德厂细纱车间女工李小妹与资方厂长严克被所在第10选区选为杨浦区第一届人民代表大会代表*《上海市杨浦区人民代表大会代表履历表》(1953年12月16日),上海市档案馆藏,档案号B52-2-95。。在该选区选出的6位代表中,仁德厂占了1/3。

仁德厂普选运动中这三个案例的主人公,除一位资方厂长外,其余三位都是生产第一线的普通工人。他们各自不同的普选经历恰好发生在普选的三个主要阶段:选民资格审查、普选动员以及候选人提名到最后选举。也许这些细枝末节的微观史料,能有助于摆脱以往仅仅从文本出发的“人民当家作主”抽象概念的束缚,呈现出普选中上海工人与基层政治的各种面相。而对这一微观普选案例的政治学解读,或能发现在中共执政后开展的第一次大规模民主建政中,选举的宏观制度设计和指导思想以何种方式到达基层?各种微观环境中的基层民众又如何当家作主,他们是否成为主流意识形态建构的国家主人翁?在通往基层权力机关的大道上,各级组织与基层社会如何因应与冲突?

一、惩戒与纠偏:继续革命思路下的选民资格审查

新中国成立前夕通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》就已规定:“中华人民共和国的国家政权属于人民。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。”*《建国以来重要文献选编》第1册,中央文献出版社,2011年,第3页。1953年通过的新中国第一部《选举法》规定:“凡年满十八周岁之中华人民共和国公民,不分民族和种族、性别、职业、社会出身、宗教信仰、教育程度、财产状况和居住期限,均有选举权和被选举权。”“乡、镇、市辖区和不设区的市人民代表大会之代表,由选民直接选举之。”*《建国以来重要文献选编》第4册,中央文献出版社,2011年,第21页。这两个具有开国奠基意义的法律文本显示,广大中国公民具有参与政治、选择自己代言人的民主权利;经普选产生的人大代表则是各级权力机关的主体。选民和代表理所当然是国家主人翁。但是,是否具有选民资格,能否成为法理上的国家主人翁一分子,还需要进行选民资格审查。《选举法》规定的“无选举权和被选举权”的四种人中,除“精神病患者”之外,另外三种人都是根据政治标准而定:“依法尚未改变成分的地主阶级分子”,“依法被剥夺政治权利的反革命分子”以及“其他依法被剥夺政治权利者”*《建国以来重要文献选编》第4册,第21—22页。。因此,普选的第一步便是涉及千家万户的人口普查与选民资格审查。仁德厂C 女工的“吞金”事件就发生在这一背景下。

作为一个纱厂女工,C尽管在1951年就加入了青年团,但她系一贯道坛主,拒不接受组织劝诫交待其身份,也没有按照团组织的要求行事;在被迫登记交待后,仍“对自己罪行认识不足,无积极表现”,不仅拒绝去观看揭露一贯道罪行的展览和宣教影片,并数度成为厂里工人与厂方闹事的挑动者。团组织要求她与“有三青团等复杂历史问题”的男友分手,她非常反感,阳奉阴违。C还经常散布入团不自由,想退团的言论。因此,她在宣布开除其团籍的团员大会上非常紧张恐惧的,不在团籍本身,而是听到大会宣布其罪行。C女工由此感到问题非常严重。而直接刺激C女工“吞金”的,是第一、第二次公布的选民榜未见其名,被“挂了起来”。她从户籍警那里得知,所谓“挂起来”就是“不让一个反革命分(子)窃取了选举权,榜上没有名字的,就是没有选举权”。这就意味着被“挂起来”的C女工与没有选举权的地主、反革命分子已无二致。在当时去掉团员帽子和带上地主、反革命帽子,两者有天壤之别。但通过对其“吞金”一事细节的分析,调查报告认为她自杀是假,惑众是真。*上海市选举委员会检察处调查人崔志呈处长:《调查综合报告》(1953年10月28日)。

与C女工相似的几起自杀案,也起于对失去或可能失去选民资格的极度担忧与紧张。如提篮桥区某居委会委员、失业工人Z某,普选时由原籍转来材料,“称其为地主出身,当过二十几天伪保长,对土改不满”;“派出所在近半个多月中连续与其谈话五次之多,嘱其限期交代历史,形成追逼”,Z遂自杀。又如,长宁区S某,因“有反动活动嫌疑”,“长宁路派出所同志对他施行点、套、压等追逼方式,企图弄清其反革命嫌疑问题”,致其服毒自杀。还有更为极端的一例:常熟区一家庭妇女N某与人姘居,被丈夫发现而吵架,恰被居民小组长检查填写选民登记表情况时撞见,紧接着“在开会时听了选民资格的报告,误认为自己过去有过不正当男女关系,怕别人对她提意见”,精神紧张,遂自杀身死。*市选委办:《大场、常熟等选区选委会关于在普选运动期间发现有自杀情事的调查报告及处理经过的报告》(1953年10月至12月)。市选委办:《上海市普选情况汇报》,(53)沪选办密字第51号,上海市档案馆藏,档案号B52-1-41。这些自杀案虽有每个个体面临的特殊情境和自身的偶然因素,但有一个共同的原因促使他们都选择了死亡:在他们看来,选民登记是一次全面政治审查、清理阶级队伍,甚至是道德整肃的过程,对于任何一个被怀疑和被剥夺选民资格的对象来说,这个过程是与镇反、“五反”等政治运动毫无二致的。然而值得注意的是,普选的领导层对上述自杀案件的表态及处理却较前宽松得多,平和得多。

C女工事件引起了选举领导机关的高度重视,市选委会以这一案件为典型,力图纠正选民资格审查中的偏差。市选委会将这一事件定性为选举工作中“严重的缺点和教训”,认为C的自杀是纱厂“审查选民资格处理不当”,所在选区“企图扩大剥夺选举权利范围”所致,也有区领导“交代政策不当,深入不够,(政策)控制不严”的责任。市选委会不止一次向下通报此事,要求各区引以为戒,“以后应争取一榜定案,以尽可能不‘挂’为原则”。*《上海市普选情况汇报》,(53)沪选办密字第51号,上海市档案馆藏,档案号B52-1-41。中共上海市委宣传部转发:《市选委会宣传处关于本市某些先行选区宣传工作中发生若干缺点和错误的检查通报》(1953年11月23日)。市选委办:《普选情况》第3期。这表明决策者有关普选的指导思想和方针政策与此前的政治运动很不相同。中共设计的普选,是根据《共同纲领》的原则,在人民民主专政框架下进行的一场和平运动,有别于急风暴雨式的土改、镇反、“三反”“五反”,强调选举的普遍性和广泛性,也凸显了急风暴雨式的革命与继续革命在指导思想上的差异。

自普选试点开始,中央和上海市领导就不断重申选民资格审查的原则和政策。1953年10月,上海市副市长潘汉年在部署普选工作时反复叮嘱:“必须严格执行中央规定,把选民资格审查与镇反严格区分开来,坚决防止在选民登记中企图重新划分阶级成份,清理组织或达到镇反的目的”*市选委办整理:《潘汉年同志关于上海市基层普选的报告提纲》(1953年10月7日)。。他把企图借机“整一整”所谓“落后分子”,扩大“挂起来”的范围,视为“左的情绪和偏差”的突出表现,明确要求“特别掌握两点”:一是“尽量少‘挂’,能不‘挂’者就不‘挂’”;二是“对宣布剥夺的和‘挂’起来的一定要找他们谈话”,“应该进行教育和消除他们绝望情绪或恐惧情绪”。*潘汉年(原件无署名,根据上下文件内容和格式判断):《关于选民资格审查工作的报告大纲》。

11月,中共中央和华东局向各地发出指示,重申:“对于审查选民资格的工作,须与土改、镇反严格地区别开来。要坚决防止在选民登记工作中,企图重新划分阶级成份,或顺便达到清理组织以至镇压反革命的目的。”“凡属嫌疑分子和在思想改造或镇反运动中尚未作出结论者,以及五类反革命骨干分子中解放后已坦白或登记过,但未予判处而本人亦无现行反革命活动者,我们一般地均应给予选举权利。只对其中个别恶迹甚多,民愤甚大,并有确实证据且能据以判刑的人,则可依法判处,然后依法剥夺其选举权。”20日,上海市委制定并下达《关于选民资格审查工作的规定》,就依法剥夺选举权的具体标准和程序、选民资格审查的相关组织等项,将中央和华东局的指示细化为可操作的办法。*上海市委:《关于选民资格审查工作的规定》(1953年11月20日)。三天后,市选委会有关C女工事件的通报下达。

12月,上海市市长陈毅在选举运动广播大会上的讲话中强调:“要认清普选的目的是要积极地发动和团结广大人民,来共同建设我们伟大的祖国”。在分清敌我界限的原则下,“反动党团分子和一般反动会道门分子,只要已经登记交代,一贯遵守法令,都不应加以歧视”;甚至那些“被剥夺选举权的地主分子和反革命分子”,只要遵纪守法,努力劳动,如将来“改造好了,仍然还有改变成份和政治待遇的希望”。*陈毅:《积极参加选举,巩固人民民主政权,推进国家的建设事业!》(1953年12月)。

然而,中共设计的普选依然是阶级原则主导下的自上而下的群众运动,其革命的惯性并没有改变基层政治生活的基本轨迹,相对宽松的继续革命政策也没有缓解基层政治生活的紧张。有关C女工事件调查报告所反映的基层组织的处理意见反映了这一点。在选民资格审查过程中,仁德厂党支部以其“‘参加反动组织拒不交代’等理由,提请管制一年”,经杨浦区公安分局局长批准并报区委,获准*市选委办:《普选情况反映》第35号。。“吞金”事件发生后,区公安分局考虑C女工在配合公安破获一贯道头子过程中“起了一定作用”,“有立功表现”,对管制决定“应当重核”,于1953年10月22日批准“免予处分”。但是,仁德厂党、团支部和工会以及里弄居委会等基层组织都不同意分局撤销管制处分的决定,认为C女工的表现“已够逮捕资格”。因此,10月28日市选举检察处调查报告的结论是“区选委将其挂名是应当的”,“区委批准管制也是应当的”,“她这个立功,不是觉悟程度提高所出发,而是在群众监督之下,在同党检举之下,迫不得已而已”,建议上级“对这样的坏分子,应当适当的给予管制,剥夺其政治权利以教育群众。她有点立功表现,可在管制期限内缩短一些时期,三、五个月来达到惩(前)毖后之目底(的)”*上海市选举委员会检察处调查人崔志呈处长:《调查综合报告》(1953年10月28日)。。直至两次被市选委会点名批评后,各方才收回前议。

选民登记中过左的宣传和做法也不鲜见。市选委会宣传处的一份通报说:“少数干部对选举运动的性质、政策及具体做法认识不足,发生了一些片面性的或错误的宣传,违反政策及强迫命令的现象也有发生”。如,曹杨新村工作队以“检举、告密”作公开号召,发动群众参加选民资格审查;常熟区一选区打出“选举权只给好人,不给反革命”的大横幅;上钢二厂工作队提出“要有意识的保留一批可以剥夺选举权利的人,发动群众检举”的要求;杨浦区两个选区出第一榜时,被“挂起来”的多达349人,其中,国棉九厂所“挂”数字“竟占十分之一”。*市选委办:《普选情况》第3期。凡此种种,都与镇反的思路及方式一脉相承。

尽管普选运动中上海基层政治中“左”的偏差不断被上级领导部门纠正,普选的领导者不断强调人民民主的一面,但在继续革命思路指导下的政治实践中,却仍然依靠一场群众运动的惯性来划分敌我,挖出反革命,确定专政对象,结果必然是“你死我活”的政治分界了。与普选同步进行的,还有没收反革命及反动会道门财产等一系列的政治斗争和社会改造。这一切都强化了普选运动的阶级斗争和专政的色彩,从而在基层政治生活中形成紧张的政治氛围,那些“疑似”反革命、“疑似”地主分子以及可能的“坏分子”,便会受到严厉追查,随时可能被列入专政的范围。

二、塑造“主人翁”:树立典型与宣传引领

与C女工不同,政治清白的保全工李杏生不但笃定获得选举权,而且从一个“觉悟不高”的老工人一跃而为党报宣传的主人翁。

在《解放日报》题为《杏生师傅》的报道中,李杏生是仁德厂的“牛人”,从8岁进厂“拣铜管”起,他在这里过了快50年。这个老资格的“平车头”*指保全工当中负责检测调试纺织机的领头技工。,“技术好,心眼实”,就是“老脑筋,脾气倔”,由着性子干活,还听不得别人意见。逢到事关切身利益,他斤斤计较,曾经为了一角钱工资,为了分配住房的事,“脸红脖子粗地吵到工会”。“拿一分钱,做一分事”是他常挂在嘴上的“原则”。他尤其不喜欢参加政治活动,“对读报、听报告一向不感兴趣”。但是,这个仁德厂的“老土地”“老顽固”居然被一场党支部书记的普选报告感化了。他“听得竟出了神”,会后主动找宣传员“搭讪”,和他谈起选举人大代表的事。此后的李杏生似与此前判若两人。他不仅热情参与政治活动,而且兴趣浓厚,经常催促宣传员:“辰光到了,报纸读吗?”工作态度大有改观,再听不到他讲“拿钱干活”之类的话,不但做好自己分内的工作,还积极主动地帮助别人修车子;每遇纱头出现问题,女工没有看到的时候,“他就主动地关上车,该拉的拉开,该接头的接上”;对别人的意见,这位老师傅也能认真听取,虚心接受。“发选民证那天,李杏生满面光彩,仿佛年轻了十年。小组里的人都争着谈感想,李杏生笑眯眯地坐在一边,直到人家差不多讲完了,他才不大好意思地说:‘话我是讲不来的。当家作主就要拿出主人翁的态度来,我要尽量使用这两只手,修车修好,平车平好,发生事故要仔细研究,做到尽量保证车子不出毛病。’”

应当说,在20世纪50年代的上海工厂,杏生师傅这样的老工人到处可见。他们的“落后”常常令党、工组织头疼,但离了他们,生产上还真玩不转。假如哪一天发现他们有点积极的变化,组织当然是求之不得的,何况,杏生师傅的转变十分显著,而且与普选运动的政治节点相契合。这无论对仁德厂,还是对新闻媒体来说,都是一个正面宣传的好素材。

作为杨浦区先行选区*1953年12月,根据中共上海市委指示,市选举委员会在21个市区选了43个先行选区。,仁德厂的普选动员在1953年9月初就开始了。运动本来就是“任务如山倒”,厂里的党、政、工、团都忙得不可开交,但C女工却不断给厂里制造麻烦。在这个时刻,上了党报的杏生师傅为仁德厂赢得了一份很大的荣誉,抵除了一些几个月来C女工对厂里党团工作造成的负面影响,且市选委会也还未就“吞金”事件提出意见;另外也可借此先进典型弘扬正气,带动更多的工人以主人翁的态度投入普选。

还在普选准备阶段,上海市委、市政府就根据中央的精神,拟定了普选动员报告和各种宣传计划。“当家作主”“主人翁”和“主人翁精神”是这类报告和计划中使用频率最高的词汇。以此为标题的宣传品也大量问世。在市委宣传部制定的“关于普选运动的报道计划要点”的宏观指导下,市选委会编印的各种宣传讲话材料下发至各区,对选民宣讲“我们的选举制度是真正民主的选举制度”“严肃地讨论和鉴别代表候选人”“认真严肃地提出代表候选人”,以及“庄严地行使自己的选举权利,积极参加选举大会”等内容,贯穿其中的主题思想就是“以主人翁精神搞好普选”*上海市选委会宣传处编印的普选宣传材料,1953年9月,上海市档案馆藏,档案号B52-2-33。。考虑到很多选民文化程度低甚至是文盲,这些内容又被宣传媒体转化为“选好人,当好家”“当家作主喜洋洋”等形象语汇。各报社、剧团和出版社也纷纷刊登报道、编写上演或出版制作相关的宣传作品,一时间,宣传画、连环画、小故事书、幻灯、越剧、沪剧、话剧、相声、说唱等,都为“当家作主”的普选内容所充满。

然而,在普选前期,来自上海基层选区的信息并不乐观,对普选的漠视和曲解在许多内部报告中反映出来。上海市中心城区黄浦区的报告说:“有些人开始把普选当做‘浦东’‘浦西’(上海话‘普选’的发音与‘浦西’完全相同——引者注);听到了‘候选人’以为还有‘先选人’”*上海市黄浦区选委办:《刘秘书长在本区第19选区的选举动员报告稿》(1954年1月13日)。。还有里弄干部竟将“等额选举”解释为“80人开会,40人选举,40人等候选举”*市选委办:《普选情况》第20期,1954年1月6日,上海市档案馆藏,档案号B52-1-40。。还有选民说:“现在候选人是上头提名的,在国民党时期也选过,我们要选的选不着,不要选的却一定要我们选”*市选委办:《普选情况反映》第3号,1953年5月28日,上海市档案馆藏,档案号B52-1-37。。部分先行选区在选举中出现了参选不积极的现象。如,在讨论提名原则时,一个有26人的选民小组,第一次只来了3人,第二次来了6人,只得与其他小组合并讨论。“开会时除了个别积极分子外,其余选民皆未发言。”*市选委办:《普选情况》第20期。

针对群众的思想问题,市委要求普选宣传必须加大“主人翁”的正面引导,突出“当家作主”的主旋律。作为上海第一大报、党报的《解放日报》,理所当然地要负起示范引领之责。市委宣传部指示报社“多介绍一些典型人物,以活的榜样启发群众,教育群众”*《中共上海市委宣传部致解放日报社编辑委员会》,沪委宣(53)字第1167号,1953年7月9日,上海市档案馆藏,档案号B52-2-32。,《人民在普选运动中》专栏便应运而生。记者们被派往工厂和街道基层选区,发掘各种“主人翁”的典型材料。

从1953年10月27日专栏开辟起,仅在普选运动开始后两个月内,所刊登的关于上海公布选民榜和发放选民证的报道就近40篇,其中80%来自工厂,其余来自里弄居民,大量报道工人为主的劳动人民、苦大仇深的基层妇女以及曾遭受歧视的少数民族的“主人翁”事迹*见《解放日报》1953年11月27日至12月20日。。与杏生师傅一样,每篇报道的“主人翁”都真名实姓,故事各不相同,但所有“主人翁”都会道出自己的翻身之情。报道中的杏生师傅就是如此。他之所以被党支部书记的报告所打动,是因为这个“当过十几年女工”的书记“用一桩桩活生生的事实,特别是他们本厂里的具体例子来说明普选的道理”,促使他在忆苦思甜的回忆对比中,激活了感恩毛主席的真心情。类似的表达在青年工人王凤桥、军属张丽卿、回民李寿彭、马安泰以及申新九厂的报道中都可以读到*见《解放日报》的《人民在普选运动中》专栏有关报道,1953年11月10日,10月27日、29日,11月17日,12月17日,均在第3版。。

按照以实际行动体现当家作主的思路,报道中所有的“主人翁”都会将身边小事与普选和贯彻国家总路线联系起来。在忆苦思甜的基础上,记者笔下的杏生师傅有这样一段“内心独白”:“他不止一次地问自己:毛主席把管理国家的大权交给我们,难道我们只为自己争吃争穿别事不管吗?谁不想生活得好上加好!一根甘蔗头甜根也甜,整个工厂单靠一部分人不行,整个国家要靠大家心齐”。这段“独白”告诉大家,杏生师傅的思想已进入了“国家主人翁”的境界。再如,国棉六厂女工姜小妹努力减少坏纱;上海丝绸厂女工莫巧云攻下生产技术难题;中国内衣厂扫地工张金南变废为宝,为厂里节约开支,这些平凡的劳动者想到的都是事关普选的国家大计;还有64岁的家庭妇女阿毛婆婆,也说要拿出“当家人的样子”,替儿子媳妇“带好小囡(上海话,小孩——引者注)”,“让他们安心生产,多给国家生产布,生产纱”。*见《解放日报》的《人民在普选运动中》专栏有关报道,1953年11月25日、28日,12月10日,11月10日,均在第3版。

普选的领导者希望通过宣传,这些典型的言语和形象能够首先在基层劳动群众中引起共鸣,以积极参选的行动,来体现对共产党、新中国的热爱与忠诚。扩而言之,他们希望通过“当家作主”的宣传,使得普选全过程成为“提高人民政治积极性和国家主人翁感觉的过程”,从而彰显“我国民主制度的广泛性和真实性”*解放日报政治组:《关于普选运动的报道》,上海市档案馆藏,档案号B52-2-32。。

三、当选人大代表:“翻身”通道上的“小人物”

在上海市数以千众的区人大代表中,仁德厂的女工李小妹榜上有名。她与许多代表一样,是极其普通而又平凡的劳动者。

从12岁到汇通纱厂当童工起,36岁的李小妹陆陆续续在纱厂度过了15年的光阴。她一直是生产第一线的一名普通挡车工,工人家庭出身,本人经历十分单纯。除去性别和阶级出身的先天条件,李小妹的过人之处就是在学习“郝建秀工作法”*郝建秀是青岛国棉六厂的细纱挡车工,一人看600多纱锭,摸索出一整套工作合理化的操作法,成为中国棉纺织系统推广的第一个(细纱)标准操作工作法。1951年8月,纺织工业部、中国纺织工会发出推广郝建秀工作法的通知。的过程中,不断总结出一套自己的巧干操作法,在厂开展的竞赛活动中,取得超产量70%的好成绩。*杜钰洲主编:《让世纪更辉煌——中华纺织劳模大典(1950—2000)》,中国纺织工业协会,2003年,第622—623页。

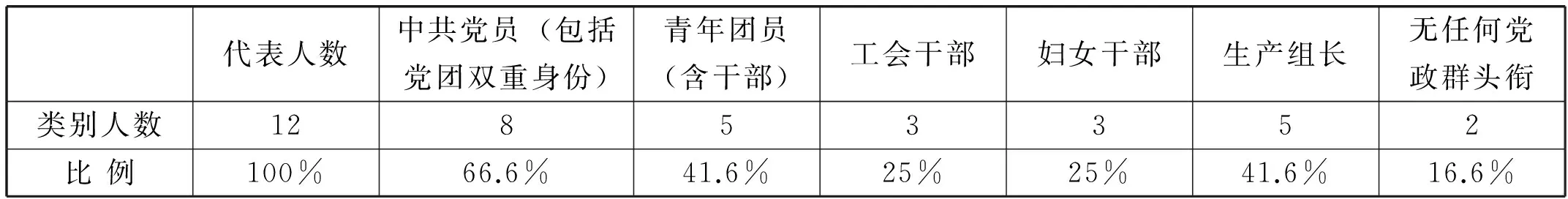

然而,在纺织女工云集的杨浦区,李小妹非但不显突出,而且平凡过人。包括其在内,当选区人大代表的纺织女工12人,她们的履历参数见下页表1。

李小妹属于两个“普通一兵”之列。且不论这些当选代表的纺织女工中,有全国劳动模范黄宝妹这样的标杆性人物,就是与李小妹一样的“平头百姓”,起码也有青年团员的政治身份。即使另一位同样无头衔的国棉十七厂挡车工,也参加了“三反”、婚姻法、民主改革等一系列运动,而李小妹在《人民代表大会代表履历表》的“解放后参加过何种运动”一栏内,填写的是“因身体勿好(上海话,‘不好’的

表1 纺织女工人大代表情况

资料来源:《上海市杨浦区人民代表大会代表履历表》,上海市档案馆藏,档案号 B52-2-95。

意思——引者注),所以未曾很好参加运动”*《上海市杨浦区人民代表大会代表履历表》,上海市档案馆藏,档案号 B52-2-95。。在杨浦区当选代表中,如此填写者,绝无仅有。由此来看,李小妹只是一个老实勤恳的“资深女工”,“根红苗正”,恪守本分。那么,是什么力量把这样一个极为普通甚至在政治上不善表现的女工推到了这样的位置上?

选举的法定程序犹如“天时”,为李小妹的当选提供了“民主”与“集中”的双重支持。《选举法》第7章第47条规定:“中国共产党、各民主党派、各人民团体和不属于上述各党派、团体的选民或代表均得按选举区域或选举单位联合或单独提出代表候选人名单。”*《建国以来重要文献选编》第4册,第29页。《上海市基层选举实施细则》虽没有正面提出取消单独提名的方式,但只对联合提名作了详尽和明确的规定:“各区(乡、镇)选举委员会应事先邀集中国共产党与各民主党派、各人民团体的代表协商各该地区代表候选人提名的原则和方法,提交各选民小组讨论之”。代表候选人之初步名单,也按此联合提名的方式产生。*市选委会:《上海市基层选举实施细则》第5章第17、18条,上海市档案馆藏,档案号B52-1-9。《实施细则》还规定了“等额选举”的原则,即“选举委员会提出之每一选区候选人的名额,应与当选代表人数相等”*《上海市基层选举实施细则》第5章第29条,上海市档案馆藏,档案号B52-1-9。。

副市长潘汉年在对选举工作干部所作的报告中,多处强调联合提名和等额选举的民主性,明确指出“自下而上提名不妥”;要求在宣传中“要针对实际情况批判资产阶级旧民主思想,小资产阶级的极端民主思想,本位主义观点等”。潘汉年还要求选举工作干部对代表候选人“要有内部掌握的比例,但不是机械规定”,“全区代表要通盘安排,允许代表在住地、工地、团体所在地、兼职地点择一处提名,必要时亦可在本区其他选区提名,但必须事先经过条条排队,块块摸底,又不可过早暴露意图,引起被动”。他还宣布了一条党内纪律:“正式候选人产生以后,党员要保证按党的决定投票”。*上海市普选办公室整理:《潘汉年同志关于代表候选人提名与进行选举的报告提纲》(1953年10月7日)。

在这种情况下,除了极个别的初步候选人被基层选民提出强力的理由遭否决外,进入联合提名的绝大多数人都获得了正式候选人的“金榜题名”。以先行选区为例,虽然在先行期内还有单独提名的代表候选人产生,但联合提名的候选人占到了95.8%的绝对多数,等额选举又保证了这些人当选*上海市选委会选举事务处:《上海市市区先行选区代表情况分析表》(1954年1月4日填),上海市档案馆藏,档案号B52-1-68。。

李小妹是在联合提名产生的绝对多数之列。仁德厂所在的杨浦区两个先行选区,产生代表13名,全部经联合提名获得候选人资格,最后以高达99.88%的有效票率,等额全部入选*上海市选委会选举事务处:《上海市市区先行选区选举结果统计表》(1954年1月4日填),上海市档案馆藏,档案号B52-1-68。。然而,要获得1/800的机会却非平常*根据《上海市基层选举实施细则》,市区人民代表大会代表名额一般按每1000至2000人选举代表1人。根据杨浦区的人口总数,上海市下达的代表名额数是154名(经协商后,代表数为162名),每一代表所代表的人口数为1341.41人;代表选民数为888.65人。仁德厂所在的第10选区人口数为7040人,选民数为5053人,额定产生代表6人,每一当选者的入选几率约为1/827(人)。参见《实施条例》;市选委会选举事务处:《上海市各区人民代表名额统计表》(1953年12月31日),上海市档案馆藏,档案号B52-1-68;杨浦区选委会:《上海市杨浦区选区划分情况表》(1953年),杨浦区档案馆藏,档案号46-1-14。。李小妹究竟具备何种政治优势能入围联合提名?

杨浦区是近代上海纺织业的半壁江山*上海的纺织厂主要集中在沪东的杨浦区和沪西的普陀区。1992年以前,杨浦区80万人口中几乎一半是纺织工人,全市418家纺织企业杨浦就有82家。参见雷新军等:《城市产业转型比较研究——上海市杨浦区与日本川崎市产业转型经验》,上海人民出版社,2011年,第260页。,又是工厂云集的老资格工业区。全区在工厂范围内产生的人大代表88名,占杨浦区162名人大代表总数的54.3%;其中在纺织行业产生的代表43名,将近一半*《上海市杨浦区人民代表大会代表履历表》,上海市档案馆藏,档案号 B52-2-95。。仁德厂所在的第10选区,私营工厂的选民人数1849名,超过国营工厂,为选区内企业选民人数之最*杨浦区选委会:《第10选区准备工作统计情况》,杨浦区档案馆藏,档案号46-1-14。。而以仁德厂千余名工人的规模推测,在第10选区参选的选民人数不至无足轻重。第10选区内,除有国棉九厂和中国纺织机器厂各一个附属单位外,属纺织行业的只有仁德厂一家。

作为一家可上溯至1917年的永元机器染织公司的老牌棉纺企业,仁德厂的规模虽不及申新,但在上海棉纺织业和近代工业史上也颇具声誉和影响*1947年的统计显示,位于杨浦区的私营纱厂中,申新六厂的规模最大,拥有纱锭6.504万,工人4090人,申新五厂次之,拥有纱锭5.7188万,工人1812人;仁德厂拥有纱锭1.7088万,工人1490人。参见《上海纺织工人运动史》,中共党史出版社,1991年,第16、17页。。仁德厂是大隆机器厂创办人严裕棠“铁棉联营”战略的产物,在新中国开局的年代也有上乘的表现。1950年,全市私营企业面临经营的严重困难时,仁德厂实行的“维持开工,保本生产”的办法,被作为全市私营工商业“劳资协商,改变旧的经营方针和方法,共同克服困难”的成功经验,在上海和整个华东地区推广,从4月到7月,新华社和上海各大报陆续报道*《棉纺业开会员代表大会》《一片光明远景》《沪私营工商业劳资协助》《结合公私劳资力量搞好华东纺织工业》《上月生产保本有余,创造两个全国纪录》《仁德纱厂》《再加一把劲!》,分别见《文汇报》1950年4月25日、4月28日、5月12日、5月26日、7月17日。。1952年,严裕棠的长子严庆祥将存在香港的相当于40亿元旧人民币的外汇巨款调到仁德厂,大大补充了厂内流动资金之不足。

因此,无论从身居的行业还是所在的选区和单位,仁德厂的候选人李小妹与资方厂长严克在第10选区6个代表名额中有着明显的“地利”优势。

除了《选举法》和《实施细则》的制度性规定和杨浦区、第10选区以及仁德厂的“地利”因素之外,李小妹的当选仍与仁德厂“微观环境”的政治因素有关。

与杨浦区其他老牌私营纱厂相比,中共在仁德厂扎根并不很深。50年代初成立党支部后,把组织发展的重心放到青年团上。但是,就在仁德厂青年团员的大发展期,如C女工这样有一贯道背景的“政治不纯者”被当作积极分子吸收进入。这对于仁德厂年轻的党团组织来说,无疑是埋下了“祸根”。

1951年,正当“仁德经验”取得成绩,生产和经营状况很有起色,劳资关系也比较协调之时,工人内部的矛盾却趋尖锐,甚至发生严重斗殴事件,引起部分车间怠工。事件惊动了区委,当即派员到厂调解,协助厂党支部平息了这次风波。据查,4名工人在这一事件中“表现突出”,被厂方认为有“肇事者”之嫌,C便是其中之一。有人反映,C在背后指骂上级来人:“哪里来的瘪三(上海话,对流浪拾荒者的蔑称,这里借用表达鄙视之意——引者注),不为工人主持正义”,煽动工人的不满。*《潘汉年同志关于代表候选人提名与进行选举的报告提纲》(1953年10月7日)。

“怠工事件”虽然平息,但“仁德经验”带来的正面效应已明显被冲淡。加之1952年底开始的工厂民主改革和取缔反动会道门运动,C女工又不断给厂里带来政治麻烦,故到1953年11月普选即将进入候选人提名阶段时,仁德厂党支部、团支部和工会,已经感到非常棘手,左右为难了。如前所述,市选委会已经就C的“吞金”事件对杨浦区、第10选区以及仁德厂都进行了严厉的通报批评,而普选中像这样就一个事件向全市数次通报的,也只此一件。

在这样的局面下,平稳地完成普选,选出“四平八稳”的代表,才是仁德厂党团组织唯一的选择。而从工人方面来说,只有埋头干活,生产上过硬,又远离是非的“老师傅”才能服众。如此,由于“巧干工作法”而在厂劳动竞赛中成名、又“因身体原因未很好参加政治运动”的李小妹便成为符合仁德厂“官意”和“民意”的代表候选人。

若从第一次普选运动的全局来看,如李小妹这样名不见经传的基层劳动人民跻身人大代表行列的还真不在少数。全市当选的4613名区人大代表中,工人(包括店员、机关工作者)占49.99%,农民、独立劳动者、职工家属等劳动人民占21.55%;中共党员占37.55%,团员占8.36%。市区代表中的工人比例更高一些,占57.27%。*上海市委转发市选委会:《上海市基层选举工作总结》(1954年8月12日)。有676名代表来自里弄,占代表总数的14.65%,*屠基远:《上海市居民委员会整顿工作情况——在上海市人民政府第75次行政会议上的报告摘要》,《解放日报》1954年12月17日。绝大部分是担任居委会干部的非单位人,包括家庭妇女、各类失业者、烟纸店主、三轮车夫、流动摊贩等,还有无任何社会工作的居民,包括保姆*据上海市区11个区的人大代表履历表记载,有3名保姆当选为区人大代表,其中,闸北区、虹口区各一名担任居委会副主任,黄浦区一名无任何社会工作头衔。参见上海市档案馆藏档案,档案号B52-2-107、B52-2-106、B52-2-80。。如此众多的平头百姓步入基层权力机构,这在中国现代国家建构的历程中可说史无前例。

与李小妹一样,这些“小人物”靠法律的规定和制度的安排获得了人大代表的荣耀。但这不只是法律赋予的“普遍性”和“平等性”所致,而是在中共领导下,社会底层在感受、想象与争当人大代表的特定场景中,不断地被鼓动、教育与规范的结果。

如前所述,最易为各级组织集中指导和规范选举行为的两个程序便是联合提名和等额选举。联合提名还显现出协商民主的特征。在制度安排上,联合提名要求“适当照顾各地区的不同情况和特点,注意代表的广泛性”*《上海市基层选举实施细则》第5章第17条。;在操作层面上,区选委会在邀集各方代表商议候选人初步名单时,总要考虑安排无党无派的基层代表参与协商。以里弄选民为例,包括家庭妇联在内的妇女团体也是当然的协商成员,其中也不乏里弄干部,有利于他们进入初步候选人名单。邑庙区基于先行选区内选民的主要成分是小手工业者、小商店主及里弄居民,其中家庭妇女占了40%左右,故初议的7名候选人中,有“家庭劳动里弄妇女2名,其中1名系指职工家属,另1名为失业工人,但他们都是里弄干部”,还有一个名额也在小手工业主和里弄干部之间定夺。*上海市邑庙区选委会选举事务科:《关于邀集中国共产党、各民主党派、各人民团体如何讨论协商先行点代表初步候选人名单的几点意见》,邑选事密(53)字第4号,1953年10月20日,上海市档案馆藏,档案号B52-2-26。

普选向底层社会打开了一扇机会的大门。对于家庭妇女、失业者、流动不定的三轮车夫以及小商小贩来说,里弄的意义非同寻常。他们在这个空间里,既保持着底层社会日常生活的各个自然面相,又进行着改变命运和告别底层的种种挣扎与竞争。尽管这些非单位人还是里弄草根中的一员,但人大代表的桂冠似乎向他们预示着“翻身”日子的到来。里弄是他们的安身立命之本,承载着他们的梦想与希望。因此,联合提名对他们来说,是一个“翻身”的好时机,许多选区都报告了居委会干部为取得候选人提名资格明里暗里相互较劲,甚至勾心斗角,拉帮结伙。*上海市妇联宣教部:《情况反映》第11期,沪妇宣(53)字第318号,1953年12月28日,上海市档案馆藏,档案号C31-2-205;市选委会:《新成区对代表候选人提名的意见》(1953年12月19日),上海市档案馆藏,档案号B52-1-40。

然而,就在联合提名与等额选举这两个关键环节上,选民的意见最为集中。1953年底提名阶段刚刚开始,市选委会就收到各区的报告,大量反映选民特别是里弄居民的不满。

市妇联宣教部的报告称,北四川路、普陀、常熟等三区里弄选民小组提意见说:“联合提名等于包办”,“既然上面确定了,就不要我们讨论了”,“好像群众只有选举权,没有被选举权”。有些“积极”的意见中也带有一定的牢骚:“反正由共产党提出来的,我们相信他,有什么好讨论的呢?”*上海市妇联宣教部:《情况反映》第11期。市选委会的《普选情况》中还反映:“里弄妇女有的不懂(联合提名),有的只讲‘蛮好!蛮好!’”*市选委办:《普选情况》第14期,1953年12月22日,上海市档案馆藏,档案号B52-1-40。。

在市选委会汇总上报市委的“拥护联合提名和等额选举”情况的汇报中,也多是基层选民的“认识转变过程”,先前的许多“错误看法”和“糊涂思想”被一一罗列其中。诸如,“联合提名不民主,按级产生代表才是民主”,“上面搞好了,啥民主”,“5个候选人选5个没有‘拣头’”等选民言论*市选委会:《关于群众对联合提名的反映情况的材料》《关于人民对选举的光荣感、胜利感、责任感的看法》,1953年(无具体日期),上海市档案馆藏,档案号B52-2-12;市选委办:《普选情况反映》第3号;郊区选委办:《群众对联合提名、等额选举一些好的反映》(1954年1月7日),上海市档案馆藏,档案号B52-2-29;市选委办:《普选情况》第20期。,已经不是在个别选民小组会上才听得到。

许多里弄干部的认识也不到位。市妇联反映:“各区里弄干部都已听过候选人提名原则的报告,一般干部听过两次以上的,才能了解清楚,特别对有些名词如联合提名、等额选举,甚至民主等的意思,一时不易领会,因之在小组讨论时,群众很少发言”*上海市妇联宣教部:《情况反映》第11期。。市选委会收集的情况中,有的选民小组长说不清楚联合提名的道理,“急得哭了起来”;有的里弄干部向选民解释联合提名就是“宁波人可以选宁波人,江北人(即苏北人——引者注)可以选江北人”*市选委办:《普选情况》第20期。。

选举中偏离或有违国家主人翁形象的种种言行,引起选举领导机关的高度重视。因为这些动向,都影响着选举的结果:即使是联合提名,之后还要几上几下,选民小组的讨论是法定程序,不得跳过;即便是等额选举,每个选民都有一票,参选率和得票率也大有讲究。因此,转变选民的态度,形成拥护联合提名和等额选举的舆论氛围,阻止上述那些“领导不力,选民消极,选举失败”的情况蔓延,让他们以国家期望的主人翁姿态投上一票,就显得尤为必要。

在开展大规模的面上宣传教育,塑造国家主人翁形象的同时,自上而下的组织网络也是保证基层选举的重要手段。派至全市810个选民小组的近万名选举工作干部*市选委会关于普选干部情况表(1953年12月)显示,至1953年底,全市共派出选举工作队干部9929名;各区选委会共有干部1849名。参见上海市档案馆藏档案,档案号B52-2-61。随时向各区选委会报告基层选举动向,1800余名各区选委会干部又将各种信息归类上报,经市选委会集中处理后,编成简报下发,供基层及时掌握动向,或加以引导,或加以规劝。各区还不时收到来自选区工作队发现破坏选举的情况报告,这些人被送上普选人民法庭或公审大会,成为反面教员。

在强大的宣传攻势和强力的组织领导之下,底层选民中的消极言论迅速沉寂,许多选区都传出了“联合提名、等额选举就是好”的声音。各区选委会的情况报告中汇集了许多选民积极的反映。绝大部分被提名的候选人因此而在底层顺利过关,从社会底层通向权力机构之路,也因此变得畅通。

值得注意的是,也是在这条畅通的“翻身”之路上,从社会底层推出的代表构成与以劳动模范为代表的工人群体相比,非单位人群产生的人大代表的政治状况复杂得多。在黄浦、蓬莱、卢湾、徐汇、常熟、普陀、虹口、闸北、江宁、东昌、杨浦等11个区的341名里弄干部出身的人大代表中间,参加过一贯道等会道组织以及“拜老头子”的有17人;担任过甲长的6人,警察4人;加入过国民党的3人;参加天主堂保卫团和忠义救国军的各1人。*此数据根据11个区的《区人民代表大会代表履历表》统计。参见上海市档案馆藏档案,档案号B52-2-80(黄浦)、B52-2-82(蓬莱)、B52-2-85(卢湾)、B52-2-86(常熟)、B52-2-87(徐汇)、B52-2-89(普陀)、B52-2-93(东昌)、B52-2-95(杨浦)、B52-2-106(虹口)、B52-2-107(闸北)、B52-2-109(江宁)。本文选取11个区作为统计样本,考虑到如下因素:浦西市区(10个区)、浦东1个区(东昌);商业区(黄浦)、工厂及棚户集中地(普陀、闸北、杨浦)、居住及商业(卢湾、徐汇、常熟)、小工厂、商业及学校(江宁、虹口);老城厢(蓬莱)。这11个区的人大代表中已明确有“历史污点”的人占9%。这些人之所以当选,并非都是领导不力、政策掌握不严所致,而恰恰表明微观环境的特征,如邻里、同乡、帮派等关系还在底层社会中时隐时现,这些选民的选举行为并不与“国家主人翁”的要求合辙。但就普选的主流而言,结果是十分理想的。1954年春,上海迎来了选举的高潮,全市96.53%的选民走进了当家作主的情境,投下了“庄严的一票”*上海市委转发市选委会:《上海市基层选举工作总结》(1954年8月12日)。。虽然无法知道这687万多选民中有多少种投票心态,但这样一个空前盛况的选举为平民百姓的当选投下了关键的一票,也为“国家主人翁”的话语做了成功的阐释。

四、结 语

仁德厂微观普选情境中三个普通工人的不同境遇,折射出普选中上海基层社会的宽阔场景。

广泛而普遍的直接选举,大批平民百姓当选人大代表,大大提升了人民当家作主的政治学意义。这又是集中与民主的双重变奏:选举全过程尽管有新政权自上而下的领导,但主人翁的一票也实实在在起了作用;主流意识形态话语全力建构着国家主人翁的形象,基层社会各种微观结构又推出了形态各异的“主人翁”;底层选民将普选视为一次“翻身”的机遇,在感受与想象中,争当人大代表;也有人在面临无缘主人翁的危机时,焦虑、恐惧甚至绝望。

在这一幅“人民当家作主”的历史场景中,清晰可见的是50年代初经历了天翻地覆改造的上海社会仍然充满活力。不仅是基层百姓被激发起巨大的政治参与热情,而且那些资产阶级代表人物也在统战方针与基层选民的双重支持下入围人大代表的行列。这是上海普选中另一道独特的景观。在全市区人大代表中,资产阶级与民主人士占15.86%,高于知识分子(包括青年学生、文教科技工作者等)12.6%的比

例,是受到重视的非劳动人民群体*上海市委转发市选委会:《上海市基层选举工作总结》(1954年8月12日)。。从代表名额分配、构成比例,一直到各方协商联合提名,都由市、区选委会和市、区统战部主导。为了确保统战需要的那些“头面人物”入选,区选委会提供多方面的支持。如仁德厂资方厂长严克的当选,就是因其“大隆背景”与“仁德经验”所体现的代表性。除去顶层的制度保证与各级组织支持外,上海资产阶级代表人物还拥有一份不同于其他城市的政治文化资源。

仁德厂三个普通工人的故事,也揭示出普选的另一个面相。无论是“无缘主人翁”的政治惩戒,还是“当家作主”的政治激励与提升,都连接着一场革命的全民动员,群众运动还是基层政治生活中的主旋律。作为新中国民主建政开端的普选仍在继续革命思路的左右下。从建政之初以《共同纲领》为“过渡时期的国家根本大法”,到正式制定《中华人民共和国宪法》,其指导思想还在于界定清楚“谁是我们的敌人,谁是我们的朋友”这个“革命的首要问题”,普选还是一场自上而下的群众运动,与革命时期的基层政治动员一样,是为了发动更多的群众投入社会主义革命和建设中。运动式的革命动员与依然在场的都市社会共同构成了新中国第一次普选的上海旋律。主流意识形态的塑造与基层民众的自我认同之间,在毛泽东时代形成了持续的张力。

(本文作者 华东师范大学思勉人文高等研究院教授 上海 200241)

(责任编辑 朱昌裕)

The Political Interpretation of Micro Materials: Shanghai Bottom Society in Universal Suffrage——Taking Rende Cotton Mill as an Example(1953—1954)

Zhang Jishun

The first universal suffrage of new China from 1953 to 1954 is a large-scale democratic construction practice, and a large-scale political motivation of proceeding revolution. In Shanghai Rende Cotton Mill, three workers’ different experiences in “micro universal suffrage” were the product of democratic construction and proceeding revolution. The political punishment of “missing masters”, and political stimulation and promotion of being masters, were related to a revolutionary motivation. By the popular suffrage, thousands of common people at the bottom got into the basic authority, which was rare in Chinese modern history. The organization and leadership of universal suffrage was important,but every master’s vote in the democratic procedure promoted the political meaning of people being masters and was the important guarantee of successful election.

D621.4;D624.51

A

1003-3815(2015)-03-0022-11