岭南传统建筑气候空间的尺度研究

2015-02-21肖毅强刘穗杰XIAOYiqiangLIUSuijie

肖毅强 刘穗杰 / XIAO Yiqiang, LIU Suijie

岭南传统建筑气候空间的尺度研究

肖毅强 刘穗杰 / XIAO Yiqiang, LIU Suijie

1 引言

绿色建筑的被动设计策略,需要关注地域传统建筑经验,特别是地域传统建筑空间的设计经验。受传统建筑空间启发,结合当前建筑“气候设计”的概念,本文提出“气候空间”的概念,建筑往往是由多个子空间集合而成的空间系统——除功能空间外,还包含具有调节建筑气候作用的空间,称之为建筑“气候空间”。

岭南地区属于湿热气候,特征是炎热、潮湿、多雨,太阳辐射强烈;夏季高温,冬季暖和。岭南传统建筑在长期历史发展中形成的传统智慧,良好地解决了建筑与环境气候的关系。从传统村落到城镇建筑,再到近代建筑,皆有完整的发展脉络和成熟的建筑形制,留下了宝贵的气候空间经验。

与湿热地区高热高湿的气候特征相对应,岭南传统建筑主要通过遮阳、通风、防热等措施解决气候适应问题,气候空间包括冷巷、院子、天井、凉棚、骑楼、外廊、阳台等。各建筑气候空间之间并非孤立关系,而是存在互相促进或互相抵消的联动效应,形成了一个有机的系统集合。建筑设计应全面看待气候空间的系统性问题,注意系统内部各要素的关联性,充分利用气候空间之间的联动效应,从而达到建筑气候空间系统协同的效果。

根据历史的发展,通过对岭南传统建筑的空间形式中具有共性的类型进行归类、对关联的类型进行组合,可以得出3个典型的类型空间:传统村落的“街巷+内院”空间、城镇中竹筒屋的“通廊+天井”空间,以及近代城市建筑的“外廊”或“骑楼”热缓冲空间。

由于空间尺度直接影响建筑设计的前期决策,并对绿色建筑的被动式设计策略具有关键性价值,因而我们将气候空间的研究首先聚焦于空间尺度问题。从岭南地区典型气候空间的总结分析入手,在定性认识的基础上,通过实测和数字技术模拟分析,对气候空间尺度进行定量分析,可以获得对建筑设计具有指导性价值的空间类型尺度,亦为湿热地区现代建筑空间设计提供借鉴。

图1 传统民居“下山虎”主要空间类型及村落街巷类型(来源:陈杰锋绘制)

图2 南、东南、西南朝向村落纵巷风速对比(单位:m/s,陈杰锋绘制)

图3 不同内院尺寸各开口面平均风速值对比(单位:m/s,陈杰锋绘制)

图4 各平面开口要素不同开闭情况下平均风速值对比(单位:m/s,陈杰锋绘制)

2 传统村落的“街巷+内院”空间

岭南传统村落由“街巷+内院”构成结构化的布局模式。梳式布局①下的巷道空间具有通风、遮阳、控制热辐射等作用。村落的朝向并非简单按照南北坐向布局,而是因地制宜。街巷与内院共同作用,营造出建筑内部适宜的“热舒适”环境。传统村落的外部环境与此空间系统形成“共生”体系:村前开阔的田野、水池、村落及村后山林共同形成微气候系统、水循环系统及生态多样性系统。就微气候系统而言,白天从开阔地形吹来的地形风,进入因狭窄和遮挡太阳辐射而变得阴凉的巷道,温度降低后再与庭院形成热压作用下的空气流动。晚上山林与村前的开敞空间之间形成反向的热压气流,绿化山林的温度低于强辐射下的开敞空间,气流通过巷道再进入院落建筑。建筑空间结合热惰性大的墙体,进而保证了昼夜舒适的室内环境。

选取潮汕地区典型的传统民居“下山虎”及其村落街巷作为研究对象。“下山虎”建筑又称“爬狮”,布局类似传统四合院,但没有前房(倒座房),形成三面用房及一面围墙的三合院形式,住宅入口有正面入口和侧面入口两种。村落整体布局通常采用近似尺寸的“下山虎”建筑单元规整布置,形成纵巷与横街(图1)。巷道(冷巷)之间互相遮阳,使地面的冷环境与建筑内部院落等开阔空间形成热压差,与风压共同作用,强化了室外通风效果。同时外部风进入较窄的巷道时形成“风槽效应”,风速在进风口处得到加强,利于外部风到达村落街巷深处。

对村落南、东南、西南3种朝向的布局进行分析,研究结果表明:在夏季典型时刻外部风速为微风0.5m/s、室外恒温32℃的工况下,南、东南、西南不同朝向的村落街巷(主要考虑纵巷)通风虽有差别,但均呈现出良好的通风情况(图2)。

另外,研究发现内院尺度的变化对民居室内风环境有直接影响,相比而言,入口、房门、高窗、低窗、通花窗等平面开口要素对通风效果的影响不大(图3、4)。

图5 典型广州竹筒屋街区(林瀚坤绘制)

图6 典型竹筒屋平面(林瀚坤绘制)

图7 竹筒屋天井照片(林瀚坤摄影)

图8 天井各模拟数据复合叠加分析,红色区域为最优化天井尺寸(林瀚坤绘制)

3 城镇中竹筒屋的“通廊+天井”空间

城市密集环境演化出“竹筒屋”的建设模式。竹筒屋“通廊+天井”的空间体系很好地解决了气候适应性的问题。竹筒屋的布局通常面宽较窄但进深宽大,坐落于狭窄街巷之中(图5)。竹筒屋朝向巷道开门,通过独特的“樘栊门”入口设计,既可保证建筑唯一的进风口保持开敞,又能阻隔外来人畜的进入。建筑内部对应贯通的通道,串联起若干个具有采光通风功能的天井(图6、7)。外部巷道、建筑入口、室内通道和天井形成了一个完整的自然通风组织过程,其中“天井”的设置起确定性作用。

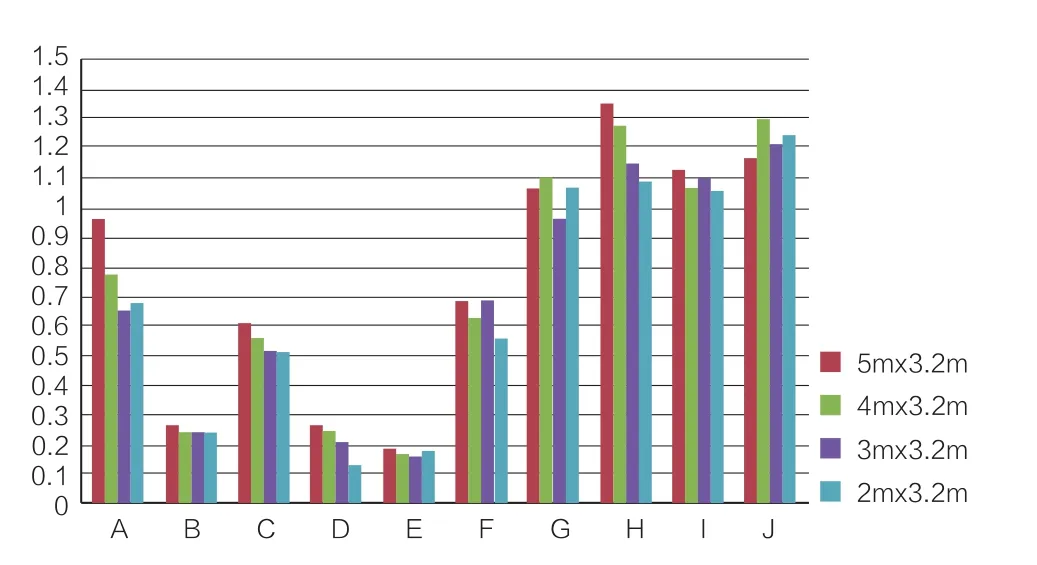

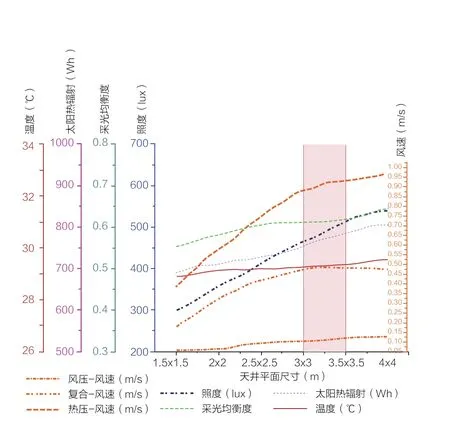

我们着重对竹筒屋建筑空间“开口-风道-天井”的整体组织和关键要素进行了尺度量化研究和对比。对天井尺寸、开口尺寸、开口位置及走道尺寸不同取值范围内的热环境、风环境、光环境的模拟结果进行分析。在高度设定为8m(竹筒屋的普遍高度)的前提下,通过各项模拟数据叠加分析图(图8)可看出,天井尺度变化对建筑获取的热辐射有直接影响,但对室内温度影响不明显;天井尺度变化对风压通风及风热压复合通风影响较为明显,对热压通风影响相对较小,且平面尺寸大于3.5m×3.5m时,尺度变化对通风的影响趋于平缓,平面尺寸小于2m×2m时,整体通风效果较为不利。室内照度随天井尺度增大而增大,采光均衡度则小幅上升。

综合上述分析,当天井的平面尺寸为3m×3m~3.5m×3.5m时,其在控制竹筒屋的室内受热、通风组织和采光等方面有较好的作用。

同时,研究发现开口与廊道的尺度、位置变化在通风组织方面的影响不明显(图9、10)。可见,在天井与户门、通道形成的整体通风系统中,天井是核心空间,其尺度对竹筒屋的舒适性具有决定意义。

研究进一步采用3m×3m×8m(长×宽×高)的尺度模型等比放大,用于分析高层办公楼中庭空间尺度的分析评价,此尺度比例模型具有适应性,可以通过更完善的实证与模拟论证,确定空间尺度在当代公共建筑设计中的应用价值。

4 近代城市建筑的“外廊”或“骑楼”的热缓冲空间

图10 不同进深走道的空间风速平均值对比(单位:m/s,林瀚坤绘制)

图11 广州市孙中山大元帅府(刘穗杰摄影)

图12 南廊热缓冲能效综合评价,黄色区域为最优化尺寸(何元钊绘制)

图13 西廊热缓冲能效综合评价,黄色区域为最优化尺寸(何元钊绘制)

图14 东廊热缓冲能效综合评价,黄色区域为最优化尺寸(何元钊绘制)

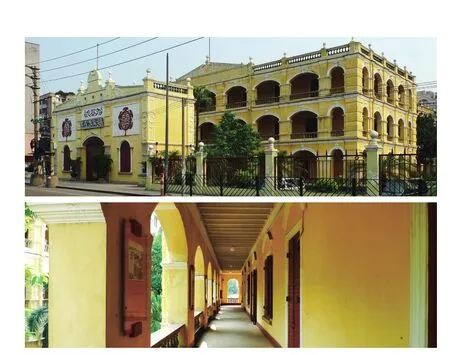

受殖民文化影响发展起来的近代外廊式建筑和骑楼建筑,通过宽大的“外廊”或“骑楼”空间,获得建筑内部良好的舒适性。典型的

外廊式建筑和骑楼建筑采用敞廊的形式形成一个宽大的过渡空间,成为室内生活空间的外延,不仅具有遮阳、挡雨的功能,而且具备良好的舒适性(图11)。这些外延性空间不仅成为舒适的半户外功能空间,同时也起到很好的防热遮光作用,在热环境上可减少进入室内的太阳辐射,在光环境上则可以阻挡直射阳光,避免眩光。对室内空间的热舒适性作用明显。同类型的空间形式还有阳台等。

图15 广州典型骑楼街(肖毅强摄影)

研究选取典型的岭南传统建筑案例,通过调研整理出实测气候数据,再通过对建筑案例进行光、热、通风等数据模拟的方法,对影响建筑气候适应性的要素进行综合比对分析,从而确定建筑气候空间的合理尺度范围。

研究重点是对外廊的具体气候适应性进行尺度量化分析与评价。在建筑实测的基础上,运用比较分析法,针对外廊热缓冲空间用于东、南、西3个朝向时的不同廊宽情况,分别进行热环境、光环境等方面的详细模拟分析,从而得出外廊热缓冲空间的适宜尺度取值范围。

从各朝向外廊的热缓冲效能综合评价图(图12~14)可看出:综合防太阳辐射、室内温度和室内光环境3项要素,在廊高保持4.2m不变的情况下,各项主要指标均在廊宽3.3m以上时变化趋于平缓。根据办公建筑的相关标准评价:南向外廊的廊宽适宜值是3.3~3.9m,转化为外廊高宽比为1.1~1.3;西向外廊的廊宽适宜值是2.7~3.9m,转化为外廊高宽比为1.1~1.6;东向外廊的廊宽适宜值是2.1~3.9m,转化为外廊高宽比为1.1~2。

从对外廊的优劣评价分析适当延伸,可以看出,在保持一定廊宽的基础上增加竖向遮阳构件将是现代外廊热缓冲的一个发展方向。

骑楼是岭南地区城市中的传统街道形态,提供遮阴挡雨的舒适步行空间,表现出对湿热气候的良好适应性(图15)。但由于历史原因,传统骑楼街的尺度取值并没有经过长时间的历史筛选与演化,从气候舒适性的角度而言是否最优仍存有疑问。本文试图通过研究重新审视传统骑楼街的气候适应性,探讨并尝试建立适宜的空间尺度模型。

骑楼的作用原理与外廊类似,主要是遮挡太阳辐射,改善热环境。同时由于骑楼覆盖了人行道区域,使街道宽度相应减小,在适宜的尺度区间下较窄的街道对环境风有一定的加速作用,带动骑廊内部的通风,在城市风环境层面与街巷的研究有共通点。

在一定的实测数据分析基础上,通过对不同类型(双侧骑楼、单侧骑楼)、不同街道宽度、不同骑廊宽度的组合情况进行热环境、风环境及舒适度等方面的详细模拟分析比选。研究结果表明:(1)在街道类型比较中,在马路宽度相同的情况下,双侧骑楼街可以获得更好的微气候;单侧骑楼街中,植树人行道在西侧的热环境优于东侧(图16)。(2)在街道宽度的比较中,两侧高为15m的骑楼街,较为合适的街道宽度为12~15m,进而获得一个舒适的骑楼街道高宽比为1~1.25(图17)。(3)在骑廊宽度的比较中,在街道宽度相同的情况下,骑廊越宽微气候越好,骑廊高宽比小于1可以获得较好的热舒适性(图18)。

图16 不同街道类型骑廊中点平均PET②(单位:℃,殷实绘制)

图17 不同街道宽度骑廊中点平均PET(单位:℃,殷实绘制)

图18 不同骑廊宽度骑廊中点平均PET(单位:℃,殷实绘制)

图19 南沙发展电力大厦节能设计分析(刘穗杰绘制,陈中摄影)

图20 南沙发展电力大厦中庭(陈中摄影)

5 传统气候空间尺度的当代应用价值

传统建筑出现于无空调设备的时代,从整体规划布局到建筑院落组织、通风体系组织,以及建筑部件设计,无不遵循人体舒适性和能源节约的原则。就岭南湿热气候而言,主要体现在良好的防热、通风和自然采光的巧妙平衡。其建筑群落智慧有助于当今的建筑设计规避不良气候要素的影响,有效利用气候资源和特性,减少夏天空调能耗,在过渡季节减少空调使用时间,直接转化为切实的建筑节能手段。

从目前已有的研究成果来看,对湿热地区典型气候空间的尺度研究已有一定进展,但主要处于气候空间子项的独立研究阶段,建筑的物理环境是各气候空间子项协同作用的结果,这些子项影响要素的作用并非简单叠加,而是存在联动关系,因而尚需进一步进行整体系统性的研究。

气候空间系统研究的复杂性呈现几何级数增加,需对目前的研究方法进行改良。各影响要素尺度变量组合的选取方式将直接影响适宜尺度区间研究的有效性。同时,有必要对系统中各影响要素进行敏感度分析,为设计前期的决策权重提供参考。之前各类气候空间研究中使用的风环境、热环境、光环境、舒适度等评价标准的侧重点各有不同,系统性研究则需要应用统一的评价标准进行分析。

在南沙发展电力大厦(2006~2010年)的设计中,我们对典型的岭南气候空间加以应用,综合运用骑楼、外遮阳表皮空间、

通风中庭、平面通风廊道、立体庭院等空间形式。项目总平面布局在珠江出海口的沿江地形上,主导风向是来自于东向的珠江。在办公层平面布局上,利用贯通的走廊和天井布局形成良好的自然通风条件。在竖向空间上,采用上部开敞的自然通风中庭,组织建筑内部的自然采光和通风;同时在不同立面上,通过设置空中庭园,组织良好的对外景观视线和通风口,形成竖向的中庭+侧庭布局(图19、20)。建筑周边设置了环绕的遮阳表皮空间,具有与外廊特性类似的热缓冲空间,垂直的遮阳板结合水平层板,形成了良好的遮阳防热效果(图21)。该项目获得了2013年中国建筑学会建筑设计奖银奖。

图21 南沙发展电力大厦立面遮阳及侧庭(陈中摄影)

项目设计是基于对气候空间组织的定性判断进行的,尚未深入定量分析阶段。但项目的建成为检验传统建筑气候空间的有效性提供了样本。例如,将在竹筒屋中得到的合理天井比例与项目中的中庭进行比照分析后发现,设计中的中庭具有更有效的优化可能。

6 结语

空间尺度研究对当代建筑设计具有积极的指导意义,研究表明,建筑群体系统的结构性关系是首要前提,对城市设计具有直接的指导意义;建筑中的各类气候空间共同作用,构成了传统建筑的气候适应性。在已取得的研究成果的基础上,希望通过学科交叉的数学建模方法与模拟软件检验工具的不断完善修正,最终整理总结适用于湿热地区的具有推广运用价值的空间系统化运用规则和空间设计模式,用于指导湿热地区公共建筑的绿色设计与实践。

注释

① 梳式布局,又称平面网格布局,是指以一条巷子为中轴、民宅在巷子两侧、一个院落套一个院落的村落整体布局形式。

② 生理等效温度(Physiological Equivalent Temperature,PET)是在慕尼黑人体热量平衡模型(Munich Energy Balance Model for Individuals,MEMI)的基础上推导出的热指标,定义为在某一室内或户外环境中,人体皮肤温度和体内温度达到与典型室内环境同等的热状态所对应的气温。(来源:Höppe P. Die Energiebilanz des Menschen[D]. München: University of München, 1984.)

[1]肖毅强.关于低碳时代建筑空间形态设计的思考[J].南方建筑,2011(01).

[2]肖毅强,王静,齐百慧.湿热气候下建筑外表皮防热模式思考[J].南方建筑,2010(01).

[3]肖毅强,王静,林瀚坤.基于节能策略的建筑空间设计思考[J].华中建筑,2010(06).

[4]肖毅强,林瀚坤.广州竹筒屋的气候适应性空间尺度模型研究[J].南方建筑,2013(02).

[5]肖毅强,刘穗杰.基于可持续性的“经济适用”型公共建筑设计思考——从化市图书馆(首期)建筑设计[J].建筑学报,2012(02).

[6]陈杰锋.潮汕传统村落街巷与民居空间系统的自然通风组织研究[D].广州:华南理工大学,2014.

[7]林瀚坤.适应湿热气候的广州竹筒屋空间模型研究[D].广州:华南理工大学,2012.

[8]何元钊.广州近代公共建筑的外廊热缓冲空间研究[D].广州:华南理工大学,2012.

[9]殷实.基于气候适应性的岭南传统骑楼街空间尺度研究[D].广州:华南理工大学,2015.

[10]曾志辉.广府传统民居通风方法及其现代建筑应用[D].广州:华南理工大学,2010.

2015-05-07

A STUDY ON THE SCALE OF LINGNAN TRADITIONAL ARCHITECTURAL CLIMATE SPACE

受岭南传统建筑空间启发,提出“气候空间”概念,并从历史发展中得到3个典型的类型空间:传统村落的“街巷+内院”空间、城镇中竹筒屋的“通廊+天井”空间,以及近代城市建筑的“外廊”或“骑楼”的热缓冲空间。通过实测和数字技术模拟分析,对上述气候空间尺度进行定量分析,从而获得对建筑设计具有指导性价值的空间类型尺度,为湿热地区现代建筑空间设计提供借鉴。

Inspired by the traditional Lingnan architectural space, this paper raises a concept of "Climate Space", and sums up three typical spaces∶ the "alley + courtyard" space in traditional villages, the "Passageway + Atrium" space in urban row-houses, and the "Veranda" or "Arcade" thermal buffer zone in modern metropolitan buildings. Based on the actual measurement and digital simulation, it conducts a quantitative analysis on the above climate spaces and achieves instructive results with regard to space dimension, which may provide a reference for contemporary architecture design in areas with hothumid climate.

岭南建筑 气候空间 被动式节能 传统建筑空间 空间尺度

Lingnan Architecture, Climate Space, Passive Energy-Saving, Traditional Architectural Space, Scale of Space

国家自然科学基金重点项目资助(编号:51138004),国家自然科学基金面上项目(编号:51478188)资助。

肖毅强,工学博士、教授,华南理工大学建筑学院,亚热带建筑科学国家重点实验室

刘穗杰,博士生,华南理工大学建筑学院