2015年高考物理试题评析1

2015-02-18杨传顶,王慧

2015年高考物理试题评析1

本刊特约物理试题评析组2

一年一度的高考已落下帷幕.纵观各地物理试题,依旧保持了总体平稳、稳中求变的命题思路.许多试题直接来源于日常生活,体现了物理学科的特点,同时注重对知识深度和广度的考查,充分体现了新课程的教育理念.这不仅有助于高校选拔新生,对高中物理教学也有很强的指导作用.在当前的教育环境下,高考试卷承载了太多的需求,因此,对试卷命制的要求也必定极尽苛刻.让人欣喜的是,今年各地的试卷,为我们提供了很多精彩的试题,不过,这其中也出现了一些值得商榷的欠佳之处.现从笔者视野入手,分别谈些粗浅的看法,请各位同仁专家批评指正.

一、值得肯定的试题

(一)用心观察生活处处有物理

例1(北京卷第20题):利用所学物理知识,可以初步了解常用的公交一卡通(IC卡)的工作原理及相关问题.IC卡内部有一个由电感线圈L和电容C构成的LC振荡电路.公交车上的读卡机(刷卡时“嘀”的响一声的机器)向外发射某一特定频率的电磁波.刷卡时,IC卡内的线圈L中产生感应电流,给电容C充电,达到一定的电压后,驱动卡内芯片进行数据处理和传输.下列说法正确的是( B )

A.IC卡工作所需要的能量来源于卡内的电池

B.仅当读卡机发射该特定频率的电磁波时,IC卡才能有效工作

C.若读卡机发射的电磁波偏离该特定频率,则线圈L中不会产生感应电流

D.IC卡只能接收读卡机发射的电磁波,而不能向读卡机传输自身的数据信息

【点评】日常生活中有很多现象都和物理知识息息相关,公交一卡通的广泛使用就是实例之一.本题以此为信息载体,给考生一种亲切的感觉.题中简要介绍了LC振荡电路及其工作过程,通过简明扼要的信息,引导学生深入思考其工作原理,考查了学生整合新旧知识、从中提炼重要信息的能力.

电磁感应的内容是大家所熟悉的,这也是该题主要涉及的考点.A选项有一定的迷惑性,基础较薄弱的同学可能会选A,而据题意,IC卡工作所需的能量是来自于磁场能的转化.因此,能否从题干提供的背景知识中,快速准确地提炼出要点,就成为能否顺利解题的关键.本题的另一重要意义在于,可使学生切实体会到,物理广泛应用于现实生活中.这类题型的出现,会促使学生在以后的学习生活中,更多地从物理的角度来观察周围的世界,达到学以致用的目的.

(二)捕捉新信息突破惯性思维

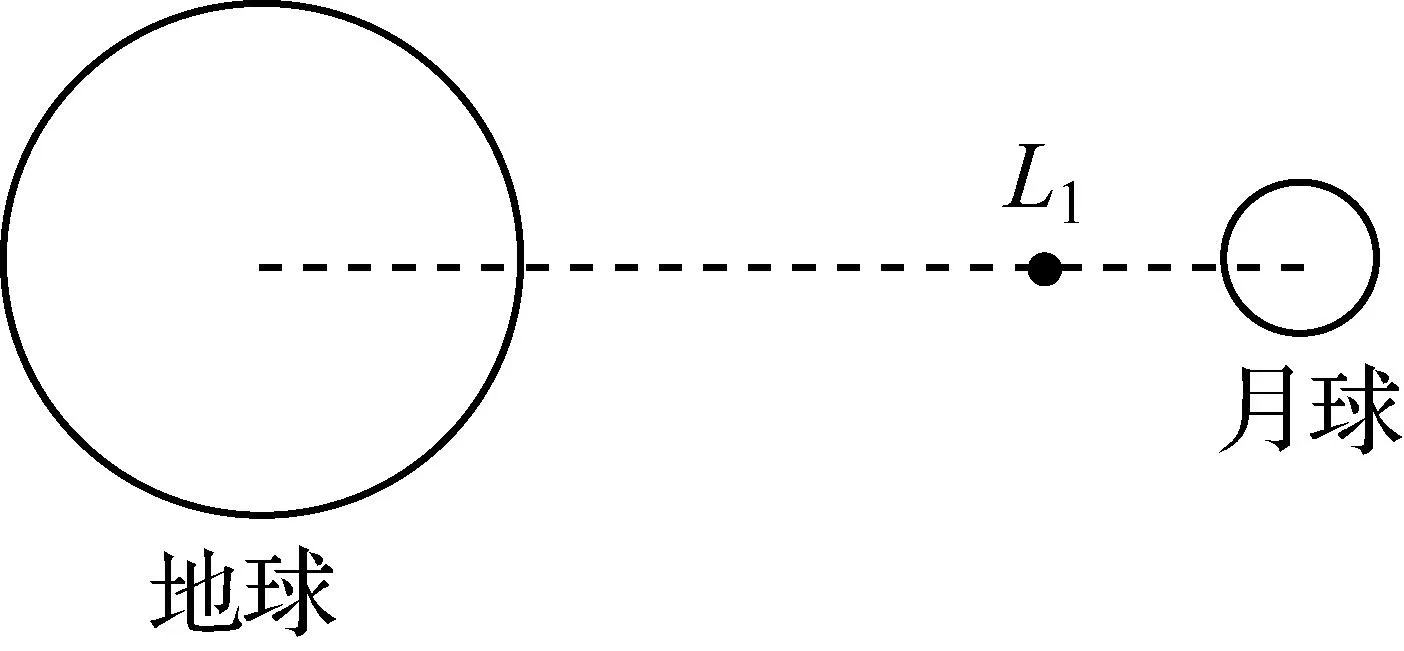

例2(山东卷第15题):如图1,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动.据此,科学家设想在拉格朗日点L1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动.以a1、a2分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,a3表示地球同步卫星向心加速度的大小.以下判断正确的是( D )

A.a2>a3>a1B.a2>a1>a3

C.a3>a1>a2D.a3>a2>a1

图1

【点评】拉格朗日点,是指在两个大物体的引力作用下,能够使小物体稳定的点.这些点的存在,最早是由法国数学家拉格朗日推导证明的.在每个由两大天体构成的系统中,按推论有5个拉格朗日点,但只有两个是稳定的,即小物体在该点处,即使受外界引力的摄扰,仍然有保持在原来位置处的倾向.拉格朗日点在天体物理中有着广泛的应用.

本题通过简洁科学的描述,点明了物体处于拉格朗日点时的关键运动学特征,而这一特征又明显有悖于已有的知识结构.按图1所示,若某物体处于L1,则其绕地球运行的半径小于月球绕地球运行的半径,据所学知识可知,其周期应小于月球绕地球运行的周期,而题中信息却表明,其可与月球一起以相同周期绕地球运动,这无疑会引起学生的兴趣与思考,提升学生分析解决问题的能力.更重要的是,这一特殊现象的呈现,可使学生认识到惯性思维的危害,从而在以后的学习中,避免走入类似的思维误区.

(三)开放性实验培养敏锐洞察力

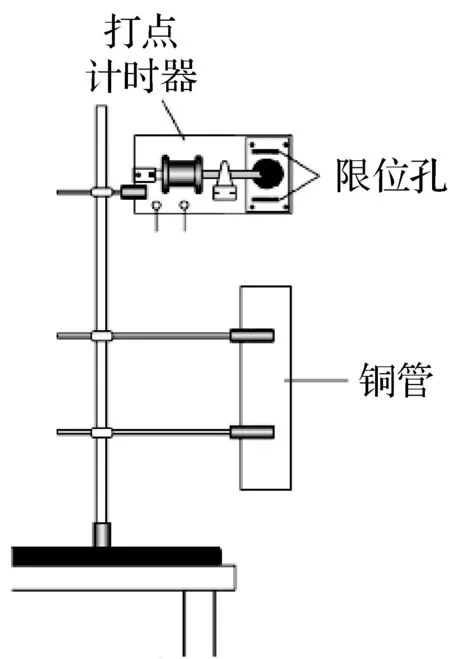

图2

例3(江苏卷第11题)某同学探究小磁铁在铜管中下落时受电磁阻尼作用的运动规律.实验装置如图2所示,打点计时器的电源为50 Hz的交流电.

(1)下列实验操作中,不正确的有__________.

(A)将铜管竖直地固定在限位孔的正下方

(B)纸带穿过限位孔,压在复写纸下面

(C)用手捏紧磁铁保持静止,然后轻轻地松开让磁铁下落

(D)在磁铁下落的同时接通打点计时器的电源

图3

位置12345678v(cm/s)24.533.837.839.539.839.839.8

(3)分析上表的实验数据可知:在这段纸带记录的时间内,磁铁运动速度的变化情况是______;磁铁受到阻尼作用的变化情况是__________.

(4)该同学将装置中的铜管更换为相同尺寸的塑料管,重复上述实验操作(记为“实验②”),结果表明磁铁下落的运动规律与自由落体运动规律几乎相同.请问实验②是为了说明什么?对比实验①和②的结果可得到什么结论?

【答案】(1)CD

(2)39.0

(3)逐渐增大到39.8 cm/s逐渐增大到等于重力

(4)为了说明磁铁在塑料管中几乎不受阻尼作用.磁铁在铜管中受到的阻尼作用主要是电磁阻尼作用.

【点评】实验一直是高考中的重点和难点,可以全面地考查学生的实验设计、推理和对于未知现象的探索能力,这也正是此题的目的所在.本题第(1)问考查的是对实验操作的基本要求,对大多数同学而言没有问题.第(2)问隐含考查对有效数字的理解,稍微注意难度也不算大.第(3)问是对数据的解读,需要一定的理解与文字表述能力.第(4)问是本题的精华部分,没有烦琐的计算,但需要考生结合所学,仔细地分析实验结果,并辅以必要的推理,方能得出科学的结论.

该题综合考查了学生的基本实验技能,以及由实验现象猜想、总结实验结论的科学素养,这是科研能力中最重要的一环.这就要求学生在平时的学习过程中,要善于发现和提出问题,逐步培养出对未知现象的敏锐洞察力,如果缺乏这样的训练,是很难完整完成本题的.这也体现了高考的良好导向性与选拔功能,对中学一线教学起到了很好的指引作用.

(四)关注社会热点凸显高考教育功能

图4

例4(四川卷第9题):严重的雾霾天气,对国计民生已造成了严重的影响.汽车尾气是形成雾霾的重要污染源,“铁腕治污”已成为国家的工作重点.地铁列车可实现零排放,大力发展地铁,可以大大减少燃油公交车的使用,减少汽车尾气排放.

若一地铁列车从甲站由静止启动后做直线运动,先匀加速运动20 s达到最高速度72 km/h,再匀速运动80 s,接着匀减速运动15 s到达乙站停住.设列车在匀加速运动阶段牵引力为1×106N,匀速运动阶段牵引力的功率为6×103kW,忽略匀减速运动阶段牵引力所做的功.

(1)求甲站到乙站的距离;

(2)如果燃油公交车运行中做的功与该列车从甲站到乙站牵引力做的功相同,求公交车排放气态污染物的质量.(燃油公交车每做1焦耳功排放气体污染物3×10-6克)

【答案】(1)1 950 m

(2)2.04 kg

【点评】试题着重考查了运动学、功与功率等知识点,难度较低.本题的精彩之处,在于题中涉及的背景信息,正是当前社会中的热点.雾霾天气是一种大气污染状态,PM2.5被认为是造成雾霾天气的“元凶”.随着空气质量的恶化,雾霾天气现象出现次数逐渐增多,危害加重,对人们的健康状态、日常生活带来越来越严重的影响,已经成为十分严重的环境问题.因此,如何促使人们不断提升环保意识,从自我做起,节能减排,逐渐减少这种灾害性天气的发生,就显得尤为重要.中学生是一个庞大的社会群体,也是未来社会的中坚力量,引起他们的重视,并借助其力量广泛宣传,定能起到很好的效果.

本题将社会热点和物理原理紧密融合,通过题中数据加深对雾霾危害的认识,使高考的教育功能得以深刻体现.

(五)结合实际生活培养物理建模能力

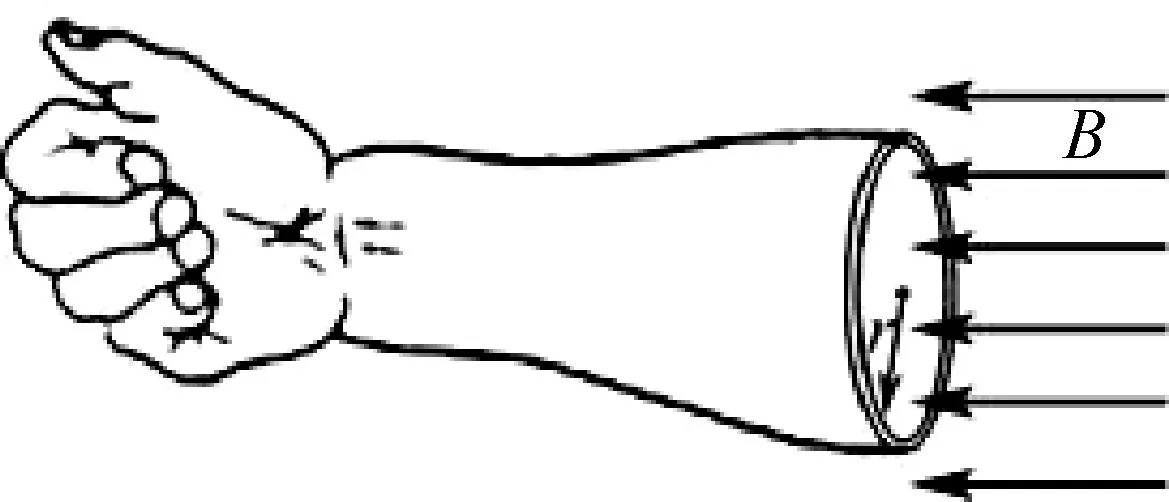

例5(江苏卷第13题):做磁共振(MRI)检查时,对人体施加的磁场发生变化时会在肌肉组织中产生感应电流.某同学为了估算该感应电流对肌肉组织的影响,将包裹在骨骼上的一圈肌肉组织等效成单匝线圈,线圈的半径r=5.0 cm,线圈导线的截面积A=0.80 cm2,电阻率ρ=1.5 Ω·m,如图5所示,匀强磁场方向与线圈平面垂直,若磁感应强度B在0.3 s内从1.5 T均匀地减为零,求:(计算结果保留一位有效数字)

图5

(1)该圈肌肉组织的电阻R;

(2)该圈肌肉组织中的感应电动势E;

(3)0.3 s内该圈肌肉组织中产生的热量Q.

【答案】(1)R=6×103Ω

(2)E=4×10-2V

(3)Q=8×10-8J

【点评】物理模型法是物理学中最常见、最重要的科研方法之一,物理建模能力是高中生必须具备的能力.本题所考内容非常简单,只要掌握了电磁感应中的基础知识,就可以顺利完成.但本题的重要意义,在于引导学生思考如何用一种理想的模型,去反映真实的物理过程.题中把肌肉组织等效成线圈,这种建模方式定是学生从未敢想的.这就要求我们在今后的教学过程中,要着重培养学生的建模意识.科学史上有许多著名的相关事例,例如绝对黑体模型的建立、伽利略理想斜面实验等,都是一些大胆的想法.我们在学习这些内容时,应该营造一个讨论的氛围,让学生对这些模型的建立过程,勇于发表自己的见解,在讨论中切身体会科学家思考问题的方式.通过这种长期的训练,学生的建模能力定能得到很大的提升.

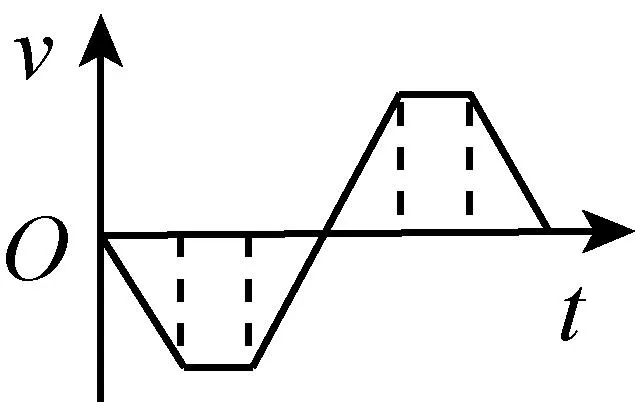

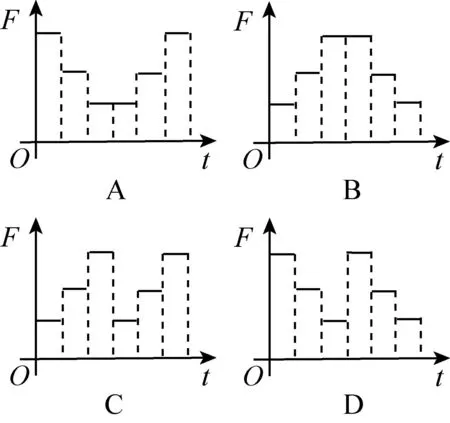

(六)以图像为载体考查基本物理素养

图6

例6(重庆卷第5题):若货物随升降机运动的v-t图像如图6所示(竖直向上为正),则货物受到升降机的支持力F与时间t关系的图像可能是( B )

【点评】由于图像包含有简明丰富的信息,被广泛应用于物理学研究中.高考历来十分重视对图像的考查,本题正是一道典型的图像题.命题人在图像中完美地揉入了加速度、超重、失重等物理概念,以及受力分析、牛顿第二定律等诸多考点,综合考查了学生利用图像分析、解决问题的能力.对图像不熟悉的同学,很难看出四个选项中的区别.考生必须结合v-t图像,进行正确的受力分析,判断出F的变化情况,再对四个选项进行细致甄别,方能选出正确答案.这就要求我们在平时教学过程中,要重视对图像的教学,要多给学生自己动手作图的机会,师生一起充分挖掘图像的功能,这对于概念的理解、思维的训练,都大有裨益.

二、值得商榷的试题

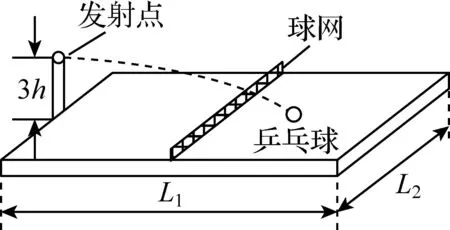

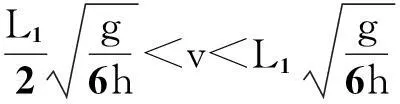

(一)具有无意义陷阱不能反映真实能力

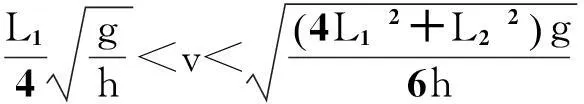

例7(新课标Ⅰ第18题):一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图7所示.水平台面的长和宽分别为L1和L2,中间球网高度为h.发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h.不计空气的作用,重力加速度大小为g.若乒乓球的发射速率v在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则v的最大取值范围是( D )

图7

【点评】本题考查平抛运动的有关内容,从知识性角度来说没有问题,但笔者认为其中有两点欠佳之处.第一,题中存在无意义的陷阱.当球以垂直于球网方向发射且恰好过网时,对应的速度最小,用来求解时间的高度为2h;当以某一速度指向对边一角发射,且恰好落在角落上时,对应的速度最大,这时用来求解时间的高度变为了3h.这一变化在解题时是容易忽视的,以致于无法找到合适的选项,致使解题过程中断.这种错误并不能真实反映学生知识掌握情况,考查缺乏针对性.第二,题中所问的是v的最大取值范围,该说法有些模糊不清.题目本意是寻找使乒乓球过网的速度范围,而“最大取值范围”可以理解为速度范围最大(题中本意),也可以理解成所有某种特定情况下,速度极大值的集合,这就带来了理解上的困难,从而影响学生解题.如果直接改成“v的取值范围是”,更能清晰地表达出题意.

(二)模型不清晰考点不突出

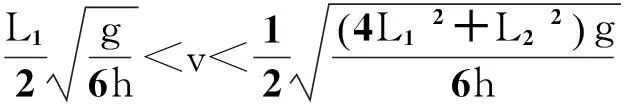

例8(新课标Ⅱ第16题):由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道.当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行.已知同步卫星的环绕速度约为3.1×103m/s,某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为1.55×103m/s,此时卫星的高度与同步轨道的高度相同,转移轨道和同步轨道的夹角为30°,如图8所示.发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为( B )

图8

A.西偏北方向,1.9×103m/s

B.东偏南方向,1.9×103m/s

C.西偏北方向,2.7×103m/s

D.东偏南方向,2.7×103m/s

【点评】试题主要考查运动的合成与分解,以一个较为新颖的形式出现,但考点并不突出.卫星在立体的空间内运行,而题中所给的是平面图,由平面到空间的过渡,是学生普遍较为畏惧的问题,题图又不能清晰地表达题意,难以看懂,致使许多同学就此卡住.而有的同学直接将图中的两个箭头连起,构成三角形,解出所连的边长,选出与之对应的选项,其实却完全看不懂图、不解题意,这影响了高考的公平性.同时,这又不是特殊三角形,仅是单纯的数学处理,又需要花费不少的精力,不能很好地考查学生分析解决问题的能力,不宜出现在高考试题中.我们希望看到的试题,是以简单的模型展现深刻的物理内涵,而不是通过这种难以看懂的形式,仅表达简单的道理.

(三)数学难度大缺乏选拔甄别功能

例9(天津卷第12题):现代科学仪器常利用电场、磁场控制带电粒子的运动.真空中存在着如图9所示的多层紧密相邻的匀强电场和匀强磁场,电场与磁场的宽度均为d.电场强度为E,方向水平向右;磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.电场、磁场的边界互相平行且与电场方向垂直.一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在第1层电场左侧边界某处由静止释放,粒子始终在电场、磁场中运动,不计粒子重力及运动时的电磁辐射.

图9

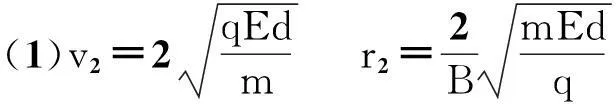

(1)求粒子在第2层磁场中运动时速度v2的大小与轨迹半径r2;

(2)粒子从第n层磁场右侧边界穿出时,速度的方向与水平方向的夹角为θn,试求sinθn;

(3)若粒子恰好不能从第n层磁场右侧边界穿出,试问在其他条件不变的情况下,也进入第n层磁场,但比荷较该粒子大的粒子能否穿出该层磁场右侧边界,请简要推理说明之.

(3)略

【点评】带电粒子在电磁场中的运动问题,是高中物理的难点之一,尤其是几何作图部分,一直都令学生十分头痛.本题设计了n层交替的电场和磁场,物理情景已经很难理解,数学关系更不易找.第(2)问中要想解出sinθn,必须把rnsinθn作为一个整体,找到它和r1sinθ1的关系,而这里隐含着等差数列的应用,同时还得借助准确的几何图形,数学能力不是特别强的同学,根本无法完成.第(3)问又以第(2)问为基础,没有第(2)问的结果,此问也无从下笔.此题解法缺乏明确的方向性,更像是一种“偶遇”,即使数学很好的同学,能否解出此题,也具有一定的偶然性.因此,这道题目缺乏合理的甄别功能.

本题并不具有精巧的物理思想,主要是在数学方法上做文章,换言之,考查内容更多的是数学,而不是物理.类似题型的出现,对教学有很大的不良影响,会导致师生过度地追求难度而忽视基础,这种现象值得警惕.

(四)图形障碍对顺利解题有干扰

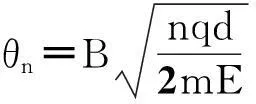

例10(安徽卷第24题):由三颗星体构成的系统,忽略其他星体对它们的作用,存在着一种运动形式:三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内做相同角速度的圆周运动(图10为A、B、C三颗星体质量不相同时的一般情况).若A星体质量为2m,B、C两星体的质量均为m,三角形的边长为a,求:

图10

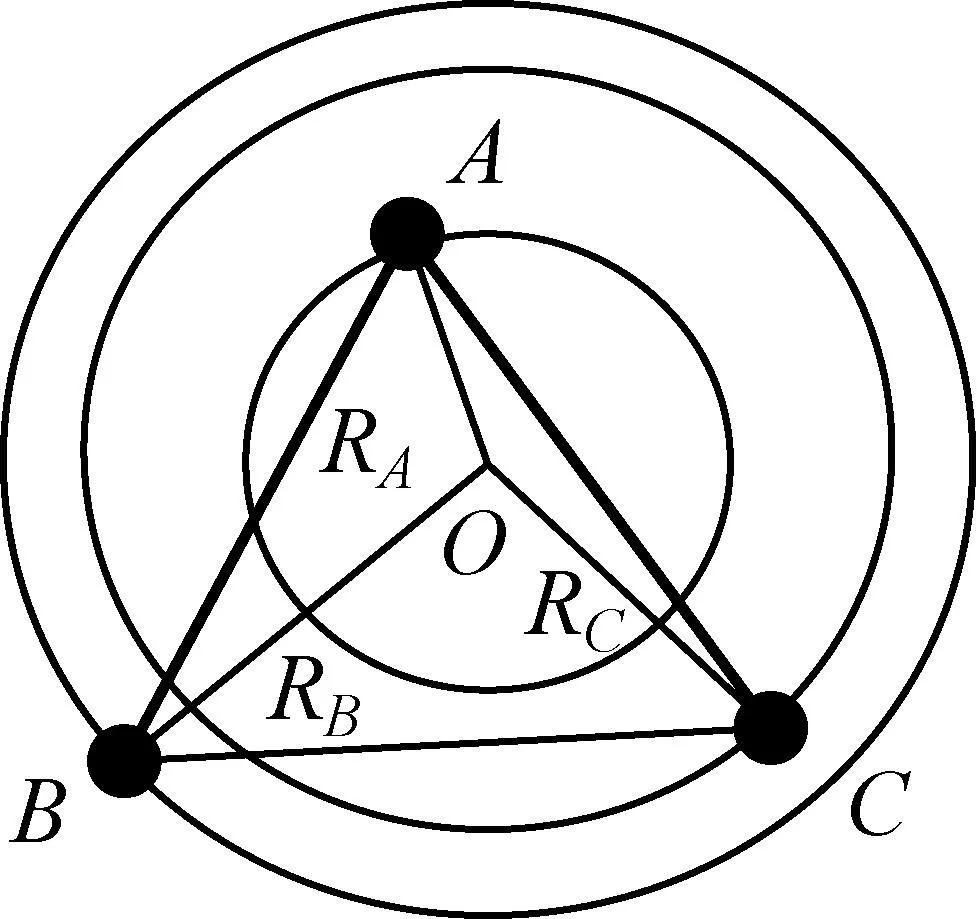

(1)A星体所受合力大小FA;

(2)B星体所受合力大小FB;

(3)C星体的轨道半径RC;

(4)三星体做圆周运动的周期T.

【点评】本题通过简洁的模型,向考生引入了宇宙中存在的三星系统,定有一些同学会对之产生兴趣,进而去了解相关的前沿知识,立意较高.试题也不涉及复杂的数学运算,总体难度并不算大,但其中存在两点欠佳之处.第一,设问有重复.前两问分别求A、B星体所受的力,只需要套用万有引力公式即可,解题方法相同,第(2)问完全可视为对第(1)问的简单重复.第二,图形有干扰.题中A的质量为2m,B、C质量分别为m,而所给的图形为三者质量任意的一般情形,该图对解题毫无作用,不仅如此,还会带来强烈的信息干扰.考生在思考过程中,必须排除这种干扰,这会影响其正常的思维活动.

本题如果不给任何图形,完全由考生自主思考,过程会更顺利.对于一般情形,恰是应该留给考生自己思索的,这才是要着重培养的能力.

1本文系江苏省中小学教学研究2013年度第十期课题“提升中学生化学信息素养的策略研究”的阶段性成果,课题编号为2013JK—L215.

2本刊特约化学试题评析组成员为:江苏省昆山中学张红俊、昆山市教育局教研室吴泽平.