平面非均质油藏均衡水驱调整方法研究

2015-02-18王本哲马晓明

严 科,张 俊,王本哲,马晓明

(中国石化胜利油田分公司,山东 东营 257051)

平面非均质油藏均衡水驱调整方法研究

严 科,张 俊,王本哲,马晓明

(中国石化胜利油田分公司,山东 东营 257051)

针对平面非均质油藏注采不均衡的问题,运用数值模拟和油藏工程方法,提出了基于多参数定量计算的均衡水驱调整方法。研究表明,井距调整和驱替压差调整是实现平面非均质油藏均衡水驱的2种有效方式。根据储层平面非均质性、流体分布状况与注采井距、驱替压差之间的水驱平衡关系式,可定量调整不同方向注采井距和驱替压差的大小及比例。实际油藏应用表明,均衡水驱调整能够减小储层平面非均质性对水驱开发的影响,提高注水利用率,有效改善油藏开发效果。

非均质油藏;平面非均质性;均衡水驱;注采井距;驱替压差;开发调整

0 引言

陆相沉积储层平面非均质性主要受沉积环境和沉积动力学控制。砂体在沉积过程中,砂粒的长轴通常平行于古水流方向,该方向上的渗透率明显高于其他方向,由此造成了储层的矢量特征[1]。在水驱开发过程中,由于注入水具有沿高渗方向优先推进的特点,从而导致驱替过程不均衡,甚至造成注入水沿高渗方向形成低效循环,进而影响油藏整体的开发效果。因此,降低储层平面非均质性对水驱的影响,调整和重建各向均衡的水驱注采体系已成为当前油田开发调整的主导思路[2-5]。针对储层的平面非均质特征,有学者提出了矢量井网的概念,通过调整井网方向和注采井距来实现平面均衡驱替[6-10]。实际上,平面均衡水驱的实现不仅与井距有关,还与流体饱和度分布、驱替压差等因素有关。该文主要探讨基于多参数定量计算的平面水驱调整方法。

1 平面水驱调整方式及机理

在一个具体的平面非均质井区范围内,调节水驱流场、实现平面均衡水驱主要有井距调整和驱替压差调整2种方式。

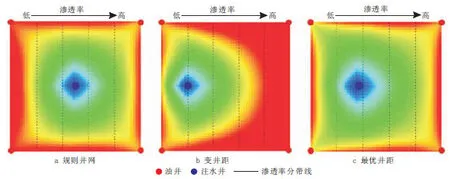

井距调整是通过改变高渗、低渗方向的渗流距离来调节水驱流场。非均质储层变井距水驱数值模拟表明,在注采井距相同的条件下,各向驱替压力梯度相同,但水驱并不均衡,低渗方向水驱程度相对较低(图1a)。通过增大高渗方向注采井距、减小低渗方向注采井距,能够降低高渗方向驱替压力梯度,改变水驱流场的分布,低渗方向水驱程度可大于高渗方向(图1b)。在多种井距调整方案中,存在一个最优的井距比例关系,能够实现整个井区的均衡水驱和波及系数最大化(图1c)。

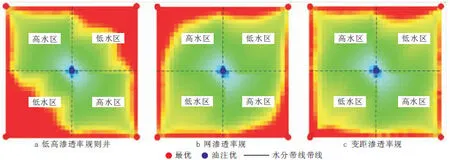

驱替压差调整指通过改变高渗方向和低渗方向的渗流动力调整驱替压差,从而调节水驱流场。非均质储层变驱替压差水驱数值模拟表明,在各向驱替压差相等、各向井距相同的条件下,驱替压力梯度相同,但注入水沿高渗方向窜流,水驱不均衡(图2a)。通过增大低渗方向驱替压差、减小高渗方向驱替压差,能够改变原有驱替压力梯度及水驱流场的分布,低渗区水驱程度可以得到强化(图2b)。在多种驱替压差调整方案中,存在一个最优的驱替压差比例,能够实现整个井区的均衡水驱和波及系数最大化(图2c)。

图1 非均质储层变井距水驱调整示意图

图2 非均质储层变驱替压差水驱调整示意图

2 平面水驱平衡关系推导

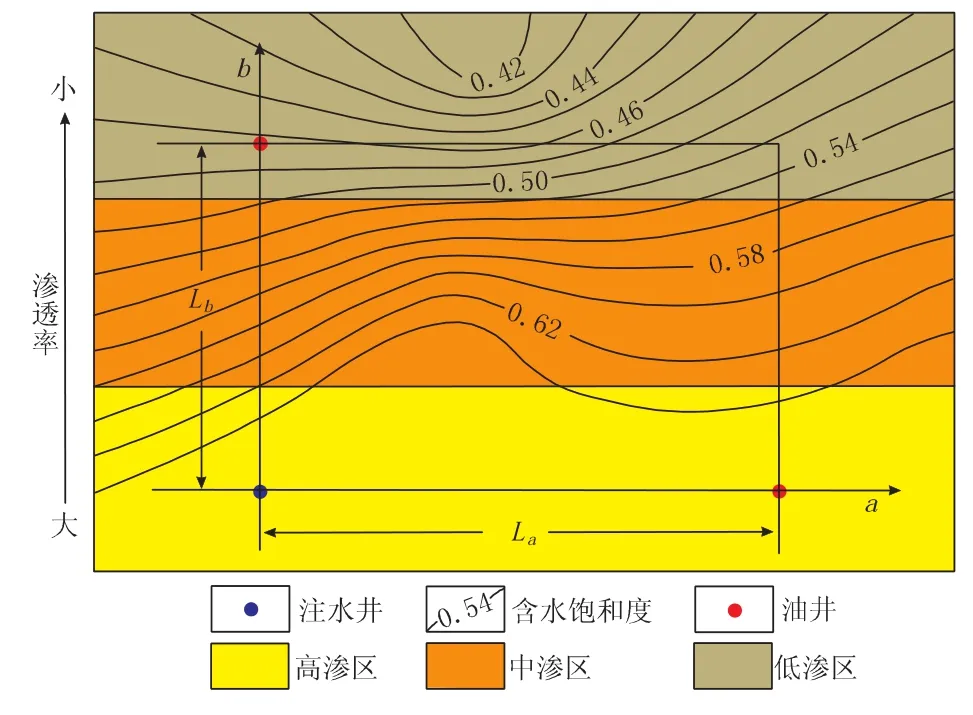

建立一个平面非均质概念模型,在1口注水井周围不同方向上分别部署2口生产井。各方向注采井距、储层孔隙度、渗透率、含水饱和度均不相同(图3)。

图3 平面水驱平衡关系推导概念模型

以注入水从注水井端向油井端各向运移时间相等为约束条件,推导水驱开发过程中储层平面非均质性、流体分布状况与注采井距、驱替压差的平衡关系。

图3中,a方向上注入水自水井运移至油井的时间为:

式中:ta为a方向上注入水运移时间,d;La为a方向上的注采井距,m;vwa为注入水沿a方向的平均运移速度,m/d。

根据达西公式,注入水在a方向上的渗流速度为:

式中:v'wa为a方向注入水渗流速度,m/d;Ka为a方向储层平均渗透率,10-3μm2;Krwa为a方向水的相对渗透率;Swa为 a方向储层平均含水饱和度,%;μw为注入水的黏度,mPa·s;Δpa为a方向驱替压差,MPa。

注入水在a方向上的平均运移速度与渗流速度之间存在以下关系:

式中:φa为a方向储层平均孔隙度,%。

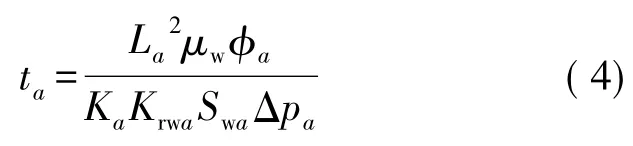

由式(1)~(3),可得到a方向注入水自注水井移动至油井的时间为:

同理,可得b方向注入水自注水井移动至油井的时间为:

式中:tb为b方向注入水运移时间,d;Lb为b方向上的注采井距,m;φb为 b方向储层平均孔隙度,%;Kb为b方向储层平均渗透率,10-3μm2;Swb为b方向储层平均含水饱和度,%;Krwb为b方向水的相对渗透率;Δpb为b方向驱替压差,MPa。

为实现a、b方向上油井端见水时间一致,需满足:

由式(4)~(6)可得:

对式(7)做变换,可得:

式(8)即为平面非均质储层水驱平衡关系表达式。将不同方向储层孔隙度、渗透率、含水饱和度及相对渗透率参数代入式(8)右端,根据计算出的比例关系可定量调整不同方向注采井距La、Lb和驱替压差Δpa、Δpb的大小及比例,从而实现各向见水时间一致的平面均衡水驱。

3 实例应用

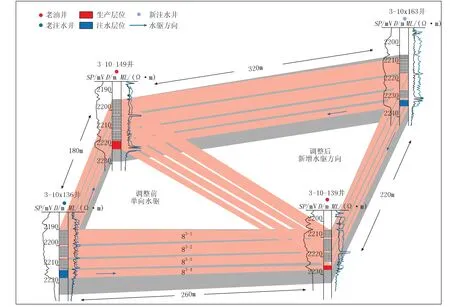

以胜坨油田坨21断块3-10x136井区为例,该井区在调整前有1口注水井(3-10x136),对应2口油井(3-10-149、3-10x139),开发层位为沙二段83-4单砂体。利用水驱平衡关系式对井区水驱平衡状态进行了计算,进而对原水驱方向上的驱替压差比例进行了调整,在新水驱方向上优化部署了1口新注水井(3-10x163),进一步完善了注采井网,实现了平面均衡水驱。井区调整前后油水井注采对应关系见图4。

图4 胜坨油田坨21断块3-10x136井区调整前后注采对应状况

3.1 老井驱替压差调整

调整前注水井3-10x136注水压力为13.2 MPa,注水量为52 m3/d;油井3-10-149产油量为4.9 t/d,含水为93.2%,动液面为849 m;油井3-10x139产油量为2.3 t/d,含水为96.5%,动液面为754 m。利用式(8),对井区调整前的水驱平衡状态进行了定量计算。

将注水井3-10x136与油井3-10-149、3-10x1392各水驱方向的渗透率、孔隙度、含水饱和度、井距等参数代入式(8),可计算出2个水驱方向之间的水驱平衡驱替压差比应为0.14,而根据该井区实际油水井压力资料,计算出3-10-149井方向的驱替压差为21.5 MPa,3-10x139井方向的驱替压差为20.9 MPa,2个方向的实际驱替压差比为1.03,与平衡驱替压差比存在较大差异,反映该井区平面水驱状态并不均衡。根据上述计算结果,降低了3-10-149井方向驱替压差和产液量,增大了3-10x139井方向驱替压差和产液量,使得井区水驱均衡状态和开发效果有了很大改善,综合含水由94.8%下降至92.2%,日产油由7.2 t/d上升至10.8 t/d。

3.2 新井注采井距优化设计

由于该井区调整前2口油井均为单向受效,为进一步协调井区注采关系,在井区东北部部署了1口新注水井完善井网。在新井井位的设计过程中,先预设新注水井与2口油井之间的驱替压差之比为1.0,然后利用水驱平衡关系式(8),代入储层、流体参数后对新注水井与2口油井的井距进行了试算,确定新注水井距3-10-149井320 m,距3-10x139井220 m。

新注水井3-10x163完钻并投注后,注水压力为9.7 MPa,注水量为100 m3/d,综合井区油水井及动、静态资料对水驱平衡状态进行了计算。将新注水井与油井3-10-149、3-10x139两个水驱方向的渗透率、孔隙度、含水饱和度、井距等参数代入式(8),可计算出2个水驱方向之间的水驱平衡驱替压差比应为0.99。实际油水井压力资料表明,新注水井与3-10-149井方向的驱替压差为18.1 MPa,与 3-10x139井方向的驱替压差为 17.5 MPa,2个方向的实际驱替压差比为1.034,与平衡驱替压差比接近,反映该井区平面水驱状态基本均衡。

利用上述调整方式,共在整个油藏实施老井注采参数调整16井次,优化部署新井9口(油井5口,注水井4口),调整后油藏整体开发效果得到明显改善。采用递减法标定,初始递减率由13.5%减缓至11.3%,采收率由35.17%提高至39.40%,提高采收率4.23个百分点,增加可采储量20.0×104t。

4 结论

(1)平面非均质油藏均衡水驱调整包括井距调整和驱替压差调整2种方式,其本质是调节各向注入水运移时间。

(2)储层平面非均质性、流体分布状况与注采井距、驱替压差之间存在水驱平衡关系,据此可定量调整不同方向注采井距和驱替压差的大小及比例,实现平面均衡水驱。

(3)均衡水驱调整是平面非均质油藏改善水驱效果的有效手段,具有较强的矿场操作性,能够最大程度降低储层非均质性的影响,提高水驱波及系数和水驱采收率。

[1]周勇沂,王端平,马泮光,等.渗透率的矢量性研究[J].新疆石油地质,2004,25(6)683-385.

[2]胡文瑞.中国石油二次开发技术综述[J].特种油气藏,2007,14(6):1-4,16.

[3]冯其红,王波,王相,等.多层非均质油藏开发指标预测方法[J].特种油气藏,2014,21(4):85-88.

[4]胡永乐,王燕灵,等.注水油田高含水后期开发技术方针的调整[J].石油学报,2004,25(5):65-69.

[5]韩大匡.关于高含水油田二次开发理念、对策和技术路线的探讨[J].石油勘探与开发,2010,37(5):583-591.

[6]吕爱民,姚军,范海军,等.海上油田矢量井网研究初探[J].油气地质与采收率,2007,14(3):80-83.

[7]李阳,王端平,李传亮.各向异性油藏的矢量井网[J].石油勘探与开发,2006,33(2):225-227,245.

[8]刘德华,李士伦,吴军.矢量化井网的概念及布井方法初探[J].江汉石油学院学报,2004,26(4):110-111.

[9]陈焕杰,廖锐全,刘捷,等.矢量化井网设计方法探讨[J].石油天然气学报,2006,28(5):88-90.

[10]周涌沂,李阳,王端平.矢量井网改善平面非均质油藏水驱开发效果研究[J].岩土力学,2008,29(1): 135-139.

编辑朱雅楠

TE324

A

1006-6535(2015)05-0086-04

20150604;改回日期:20150729

国家科技重大专项“胜利油田特高含水期提高采收率技术”(2011ZX05011);中国博士后科学基金资助项目“近极限含水期河控三角洲储层内部结构及剩余油分布”(2012M511542)

严科(1973-),男,高级工程师,1996年毕业于中国石油大学(华东)采油工程专业,2009年毕业于该校地质资源与地质工程专业,获博士学位,现从事油藏地质及油田开发研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.05.018