塔河缝洞型油藏水驱后期开发方式研究

2015-02-17王建海焦保雷曾文广葛际江

王建海,焦保雷,曾文广,李 娣,葛际江

(1.中国石化西北油田分公司,新疆 乌鲁木齐 830011;2.中国石油大学,山东 青岛 257061)

塔河缝洞型油藏水驱后期开发方式研究

王建海1,焦保雷1,曾文广1,李 娣1,葛际江2

(1.中国石化西北油田分公司,新疆 乌鲁木齐 830011;2.中国石油大学,山东 青岛 257061)

塔河碳酸盐岩油藏储集空间以孤立溶洞和溶蚀裂缝为主,三维空间展布极其复杂,针对缝洞型油藏单元注气驱油规律认识不清、常规物模研究方法适用性较差的问题,设计制作了缝洞型可视化模型,开展不同驱替方式驱油规律研究。实验结果表明:“阁楼油”是缝洞型油藏水驱开发后期剩余油的重要存在形式;N2在高部位流动,作用于构造顶部“阁楼油”,水在低部位流动,驱替低部位剩余油,泡沫在高、低部位均可流动,波及面积最大;对比不同注入方式提高采收率程度,泡沫驱最高达38.0%,其次为气水混注,提高采收率19.7%。实验研究揭示了缝洞型油藏注N2驱油规律,为后续段塞组合优化、注采参数设计和现场试验提供了技术支持。

塔河油田;缝洞型油藏;注N2;水驱;提高采收率

0 引言

塔河碳酸盐岩缝洞型油藏储集空间以孤立溶洞和溶蚀裂缝为主[1],基质孔隙度普遍小于1%,不具有储集性能;三维空间展布极其复杂,即使同一缝洞单元,缝洞发育的规模及形态也具有较大的不确定性,与层状砂岩油藏具有很大差异;采收率较低,仅为 14.8%,远低于国内外平均水平(25.0%),具有大幅度提高采收率潜力。

“单井注水替油”和“单元注水驱油”技术在实施早期与中期增油效果显著[2-3],但随着注水轮次的增加,注水失效井和失效单元逐渐增多[4]。2012年开始,在塔河缝洞型油藏开展注N2提高采收率试验[5-9],注气效果显著,但存在缝洞型油藏单元注气驱油规律认识不清、常规砂岩物模研究方法适用性较差的问题[10-13],为此,利用缝洞型可视化物理模型,分别开展水驱、水驱后转注N2、水驱后气水交替驱、水驱后气水混注、水驱后转泡沫驱等不同注入方式下驱替规律室内实验,揭示缝洞型油藏注气驱油规律。

1 缝洞型可视化模型

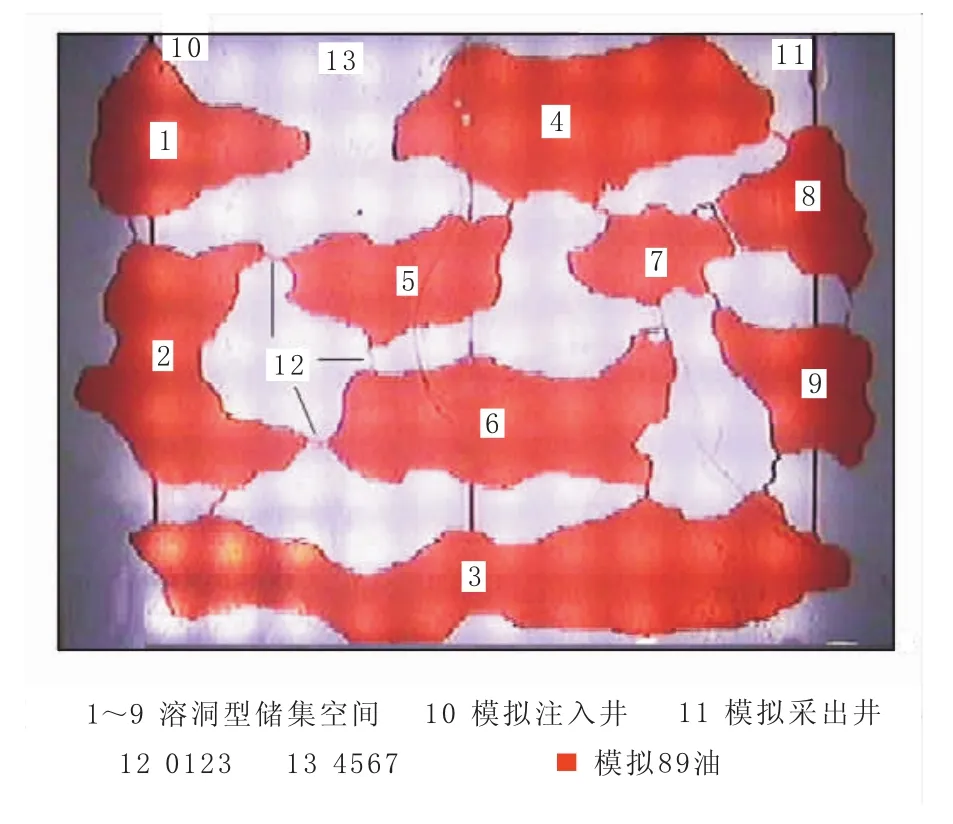

塔河碳酸盐岩缝洞型油藏储集空间以溶蚀孔(洞)和裂缝为主,基质孔隙度在1%以内,渗透率小于1×10-3μm2,裂缝开度为0.1~50.0 mm,基本不具有储集性能。为更加清楚地认识不同驱油方式提高采收率的机理,使用可视化模型观察不同注气方式下流体的流动规律。基于塔河碳酸盐岩缝洞型油藏储集体特征,建立缝洞型可视化物理模型(图1),模型尺寸为200 mm×180 mm。

图1 缝洞型油藏可视化模型

实验条件:模拟油染红色,黏度为12.0 mPa·s左右;模拟水矿化度为20×104mg/L;驱替速度为0.2 mL/min;常温、常压。

2 缝洞型油藏单元驱油规律研究

2.1 注水驱油规律

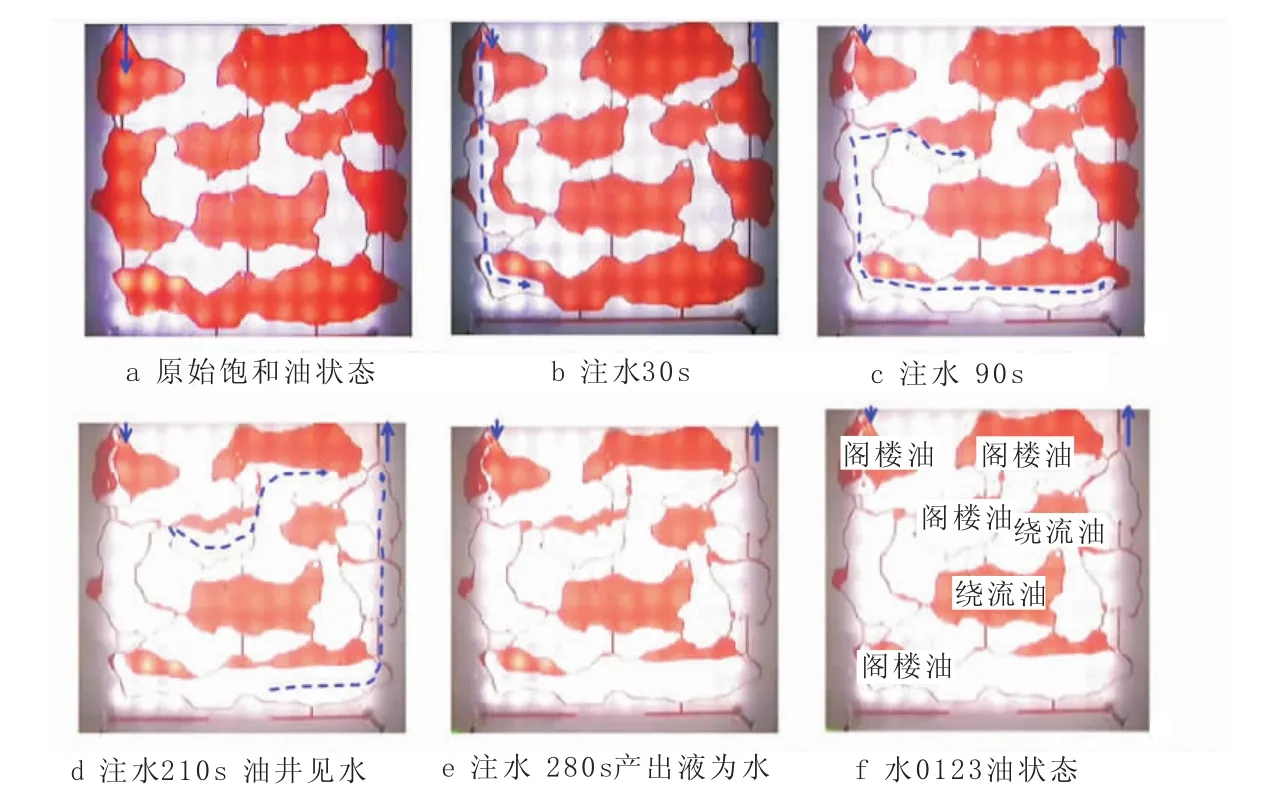

注水驱油实验结果见图2,图中蓝色虚线箭头为注入水的流动路线。缝洞型油藏注水驱油规律表现为:注入水在重力作用下往低处流,仅驱替低部位原油;“阁楼油”是缝洞介质中水驱后剩余油的重要形式,还包括注水无法波及到的部分“屏蔽油”。

图2 缝洞型油藏注水驱油物模实验

2.2 水驱后转注N2驱油规律

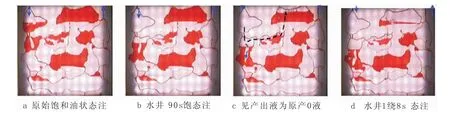

实验结果见图3,图中黑色虚线箭头为N2的流动路线。水驱后转注N2驱油规律表现为:N2密度较小,往高部位流动,主要作用于高部位水驱后形成的“阁楼油”,对低部位剩余油不起作用。

图3 水驱后转注N2驱物模实验

2.3 水驱后转气水混注驱油规律

水驱后转气水混注实验结果见图4,图4中蓝色虚线箭头为注入水的流动路线,黑色虚线箭头为N2的流动路线。水驱后转气水混注驱替规律表现为:N2和水经过重力分异作用,N2依然走高部位通道,水依然走低部位路线,两相快速分异,驱替各自部位储集空间内的剩余油。

图4 水驱后转气水混注驱油物模实验过程

2.4 水驱后转气水交替驱油规律

水驱后转气水交替驱与水驱后转气水混注驱替规律相类似,不同的是气水混注过程中,N2压制高部位剩余油的同时,注入水在低部位将其驱替;而气水交替驱过程中,首先注入N2在高部位压制剩余油,然后注入水驱替被压制到低部位的原油,采收率高低取决于高部位剩余油被注入N2压制的程度。

2.5 水驱后转泡沫驱替规律

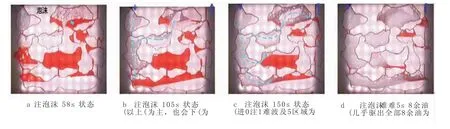

水驱后转泡沫驱实验结果见图5,图中浅蓝色虚线箭头为注入泡沫的流动路线。最初由于泡沫浓度较低加之消泡较多,呈现气驱的特征,随着后续泡沫浓度不断增大,泡沫的稳定性逐渐提高,泡沫驱表现越来越明显,泡沫的通过性介于气体和水之间,但泡沫占据储集空间的性能远超过气体和水,可驱替储集空间中的水、气、油而占据整个储集空间。水驱后转泡沫驱驱油规律表现为:泡沫波及面积大,驱油效果好,既可波及高部位“阁楼油”,又可波及低部位“阁楼油”。

图5 水驱后转泡沫驱驱油物模实验过程

3 不同注入方式提高采收率对比

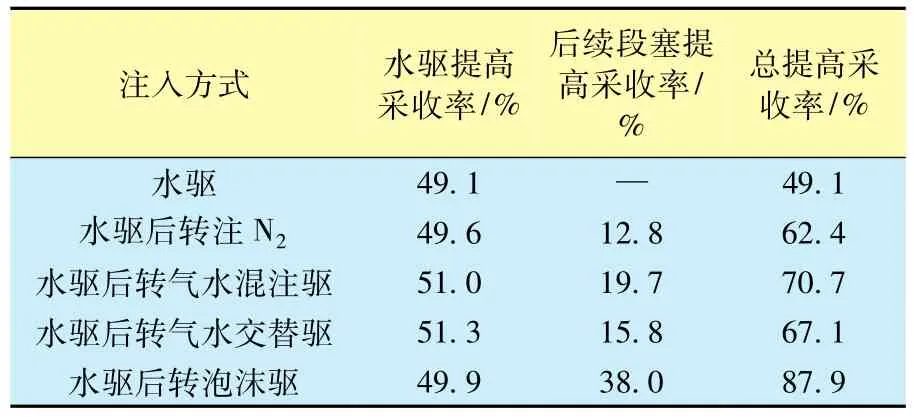

可视化模型中不同驱替方式提高采收率程度见表1。由表1可知,泡沫驱提高采收率程度最高,达到38.0%;气水混注次之,达到19.7%;其次为气水交替注入,N2驱和水驱提高采收率程度最低。

表1 不同注入方式提高采收率程度

4 现场实践

缝洞型油藏可视化模型室内实验揭示了水驱后不同注N2方式驱油规律以及提高采收率程度。泡沫驱提高采收率程度最高,但受制于成本限制,现场经济性差;气水交替驱提高采收率大小取决于高部位剩余油被注入N2压制的程度,降低了注入气的利用率,提高采收率仅15.8%;水驱后转注N2易形成气窜通道,提高采收率程度较低,仅为12.8%。因此,根据缝洞型油藏特点,并结合实验结果分析,最终选择水驱后气水混注方式,N2能够很好地驱替水驱后构造高部位“阁楼油”,混注水既能降低注气压力,又可驱替被N2压制到低部位的剩余油,其提高采收率程度仅次于泡沫驱,达到19.7%。

根据以上室内实验认识开展现场先导试验,塔河TK826-TK849CH缝洞单元前期主要采用单元注水驱油方式开发(TK849CH井注,TK826井采),随着注水周期延长,水驱优势通道形成(图6a蓝色部分),注水驱油效果逐渐变差,但井间构造高部位仍存在注入水无法驱替的“阁楼油”(图6a红色部分)。2013年4月,开展单元注N2驱油现场试验,采用高注低采(TK826井注,TK849CH井采,注入N2易在高部位形成气顶驱替剩余油)、气水混注方式,动用水驱通道之上“阁楼油”(图6b黄色部分)。共进行3轮次注气,累计注入 N2430× 104m3,累计注水 1.15×104m3,截至 2014年底,TK849CH井累计产液 4.7×104t,累计产油1.8× 104t,驱油效果显著。

图6 TK826-TK849CH缝洞单元水驱和气水混注驱油示意图

5 结论

(1)“阁楼油”是碳酸盐岩缝洞型油藏中水驱开发后期剩余油的重要存在形式。

(2)可视化缝洞模型直观揭示了水、N2、泡沫在缝洞型油藏储集空间内的流动特征:N2往高部位流动,驱替构造顶部“阁楼油”;水往低部位流动,驱替低部位剩余油;泡沫高低部位都能流动。

(3)室内实验对比了不同注入方式提高采收率程度,泡沫驱最高达38.0%,其次为气水混注19.7%,气水交替和纯气驱方式提高采收率程度最低。

(4)TK826-TK849CH缝洞单元注气驱油试验印证了室内物模驱替实验结果,现场效果较为显著,累计产油已达1.8×104t。

[1]窦之林.塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏开发技术[M].北京:石油工业出版社,2012:64-72.

[2]李爱芬,张东,高成海.封闭定容型缝洞单元注水替油开采规律[J].油气地质与采收率,2012,19(3):94-97.

[3]荣元帅,李新华,刘学利,等.塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏多井缝洞单元注水开发模式[J].油气地质与采收率,2013,20(2):58-61.

[4]刘中春.塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏提高采收率技术途径[J].油气地质与采收率,2012,19(6):66-68,86.

[5]惠健,刘学利,汪洋,等.塔河油田缝洞型油藏注气替油机理研究[J].钻采工艺,2013,36(2):55-57.

[6]郭秀东,赵海洋,胡国亮,等.缝洞型油藏超深井注氮气提高采收率技术[J].石油钻采工艺,2013,35(6): 98-101.

[7]李金宜,姜汉桥,李俊键,等.缝洞型碳酸盐岩油藏注氮气可行性研究[J].内蒙古石油化工,2008,34(23): 84-87.

[8]郭平,苑志旺,廖广志.注气驱油技术发展现状与启示[J].天然气工业,2009,29(8):92-96.

[9]贺梦琦.注氮气驱油技术在雷64-28-K22井的应用[J].石油钻采工艺,2014,36(1):70-73.

[10]王进安,岳陆,袁广钧,等.氮气驱室内实验研究[J].石油勘探与开发,2004,31(3):119-121.

[11]黄灿,李春兰,黄世军,等.三重介质缝洞型油藏流动问题初探[J].特种油气藏,2009,16(4):63-66.

[12]李海波,侯吉瑞,李巍,等.碳酸盐岩缝洞型油藏氮气泡沫驱提高采收率机理可视化研究[J].油气地质与采油率,2014,21(4):93-96.

[13]王波,王鑫,刘向斌,等.高含水后期厚油层注氮气泡沫控水增油技术研究[J].大庆石油地质与开发,2006,25(2):59-60.

编辑孟凡勤

TE344

A

1006-6535(2015)05-0125-04

20150410;改回日期:20150728

国家“973”项目“碳酸盐岩缝洞型油藏提高采收率基础研究”(2011CB201006)

王建海(1986-),男,工程师,2009年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,2012年毕业于该校油气田开发专业,获硕士学位,现从事注气提高采收率工艺技术研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.05.028