海上稠油多元热流体吞吐周期产能预测模型

2015-02-17宫汝祥杜庆军吴海君任晓云

宫汝祥,杜庆军,吴海君,任晓云

(1.中海油服务股份有限公司,天津 300450;2.中国石油大学,山东 青岛 266580)

海上稠油多元热流体吞吐周期产能预测模型

宫汝祥1,杜庆军2,吴海君2,任晓云2

(1.中海油服务股份有限公司,天津 300450;2.中国石油大学,山东 青岛 266580)

针对海上稠油多元热流体多轮次吞吐开发周期产能预测难度大的问题,基于渤海油田南堡35-2油田水平井多元热流体吞吐典型井油藏数值模拟模型,利用拉丁超立方实验得到周期产油量影响因素样本集,采用1stopt回归方法建立了多元热流体吞吐多轮次周期产能预测数学模型。模型适用范围:原油黏度为150~1 000 mPa·s,油层厚度为3~18 m,水平井水平段长度为100~300 m,油藏渗透率为2 000×10-3~10 000×10-3μm2,注入强度为10~26 m3/m,注入热水温度为200~300℃。南堡35-2油田已实施井组预测结果与实际产量相对平均误差为2.89%,达到工程应用精度要求。

海上稠油油田;产能预测;多元热流体;多元回归;拉丁超立方;南堡35-2油田

0 引言

渤海油田稠油油藏资源丰富,稠油储量占渤海油田总储量的70%以上,由于原油黏度较高,导致水驱采收率较低[1]。南堡35-2油田采用水平井多元热流体多轮次吞吐技术开采稠油油藏取得了较好效果,已成为海上稠油开发的有效方法[2-5]。多元热流体吞吐周期产能受油藏静态参数和生产动态参数影响[6-7],预测难度大,已提出的蒸汽吞吐产能预测模型大都是基于均质油藏的解析模型[8-9],不适用于海上油田热采开发。研究采用油藏数值模拟方法,在准确描述多元热流体吞吐机理和现场数据历史拟合基础上,采用高效的拉丁超立方多因素实验方案设计方法,获取不同条件下多元热流体吞吐开发方案的周期产能统计样本,通过多元回归,建立海上稠油油藏多元热流体多轮次吞吐周期产能非线性回归预测模型。

1 典型油藏数值模拟模型

基于渤海海域油田地质和开发特点,选取渤海南堡35-2油田热采区多元热流体吞吐典型井,建立油藏数值模拟模型。模型网格划分为33×15×6,平面网格步长为15 m,纵向网格步长为1 m。模型石油地质储量为19.1×104m3,采用水平井多元热流体吞吐方式开采。基本参数见如表1所示。

表1 典型模型参数

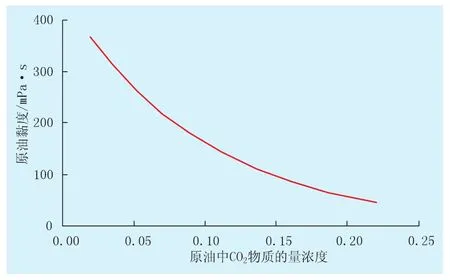

通过对CO2溶解实验进行拟合,确定气液多组分相平衡系数,计算原油中CO2组分物质的量浓度,并通过原油与CO2组分的线性插值计算确定原油黏度。地层条件下,原油黏度随原油中CO2物质的量浓度的变化见图1。

图1 原油黏度随原油中CO2物质的量浓度变化

多元热流体吞吐周期产能不仅受油藏参数的影响,还与吞吐周期有密切关系。随着多元热流体吞吐周期的增加,产能逐渐减小,前期累计产油量(采出程度)对后一周期产能有明显影响。对典型模型基础方案进行4个吞吐周期的生产模拟,各周期产油量分别为2.94×104、1.55×104、1.14×104、0.58×104m3。

2 产能预测模型

2.1 单因素影响函数关系

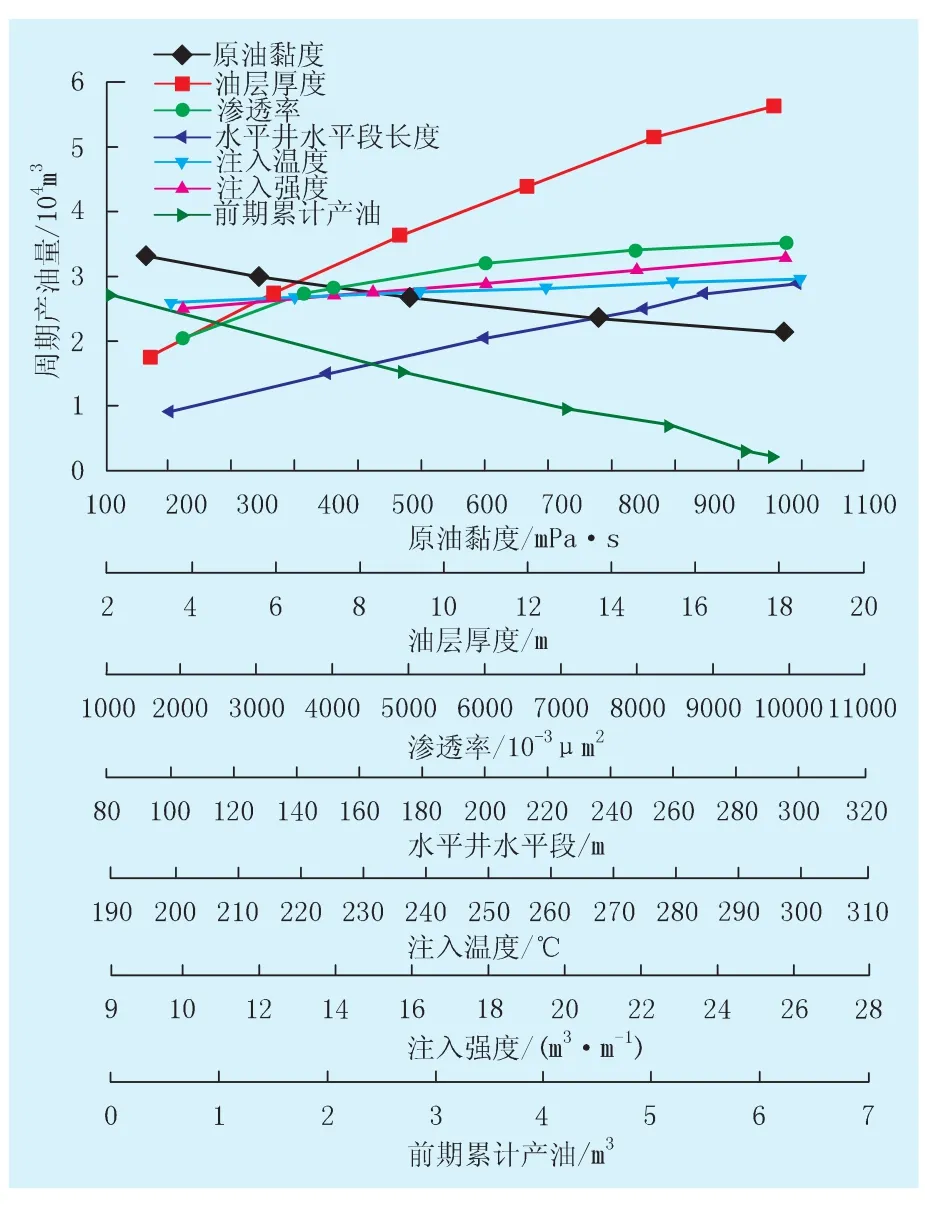

基于南堡35-2油田典型井概念模型,通过油藏数值模拟和1stopt回归软件确定周期累计产油单因素影响函数关系。原油黏度、油层厚度、渗透率、水平井段长度、注入强度(周期注入量与水平井水平段长度的比)、注入温度对第1周期产油量的影响,以及前期累计产油量对后一周期产油量的影响规律见图2。

采用1stopt回归软件对各影响规律进行回归,确定其影响函数模型见式(1)~(7)。

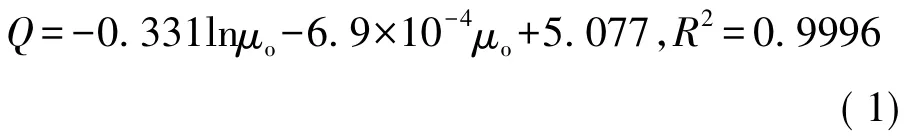

原油黏度影响函数模型:

油层厚度影响函数模型:

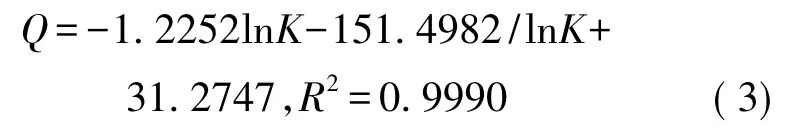

渗透率影响函数模型:

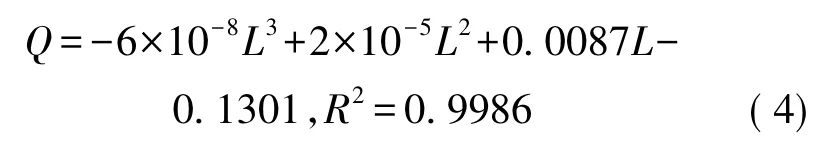

水平井水平段长度影响函数模型:

图2 周期产油量单因素影响规律

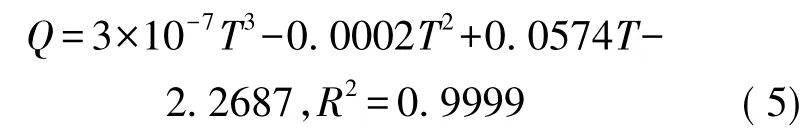

注入温度影响函数模型:

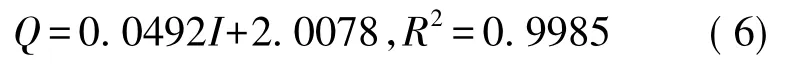

注入强度影响函数模型:

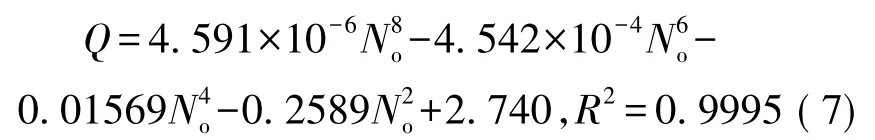

前期累计产油量影响函数模型:

式中:Q为预测周期产油量,104m3;μo为原油黏度,mPa·s;H为油层厚度,m;K为渗透率,10-3μm2;L为水平井水平段长度,m;T为注入热水温度,℃;I为注入强度,m3/m;No为前期累计产油量,104m3;R2为拟合优度。

由图3和式(1)~(7)可以看出,随原油黏度增加,渗流阻力增大,原油流动能力减弱,产油量减小,二者呈现较好的对数关系;随油层厚度的增加,单井控制原油地质储量增大,热损失相对减小,产油量增加,呈现较好的指数关系;随渗透率的增加,原油在流动过程中的渗流阻力减小,流动能力增大,产油量增加,呈现较好的对数关系;随水平井长度的增加,吸汽面积、泄油面积和波及系数均随之增大,产油量增加,呈现较好的三次多项式关系;随注入温度的增加,产油量增加,二者呈三次多项式关系;随注入强度的增加,注入热量和能量增加,加热面积增大,黏度降低幅度增加,产油量增加,二者呈较好的线性关系;多元热流体多轮次吞吐下一周期累计产油量随前期累计产油量的增加逐渐降低,呈现较好的多项式关系。

2.2 拉丁超立方实验预测样本集

在单因素影响规律分析基础上,通过多元热流体多因素影响实验方案,建立周期产油量预测样本集。由于多元热流体周期产油量样本不仅包含单因素影响,还要考虑多周期不同轮次的影响,因此,需要合理的实验设计方法,既可以使实验代表所有参数的变化范围,同时又能获得足够多的实验数,在此采用实验设计更加灵活可控的拉丁超立方实验设计方法[9]。

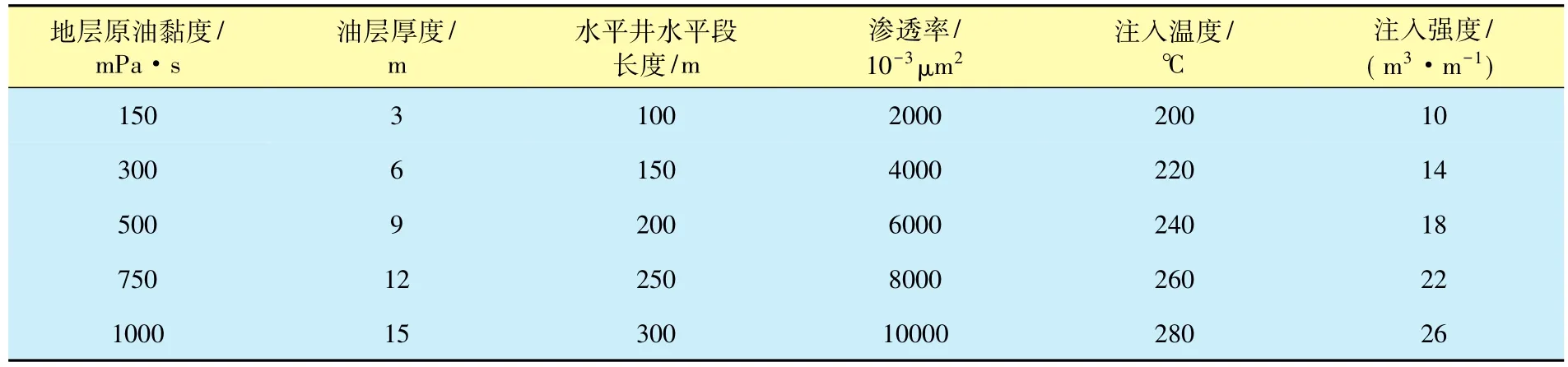

基于南堡35-2油田多元热流体吞吐已实施单元的油藏及流体性质、注采参数等,确定了拉丁超立方实验设计参数的取值范围,各取5个水平值,形成了6参数5水平问题(表2)。根据拉丁超立方实验产生45套计算方案,分别进行4周期多元热流体吞吐模拟计算,共产生180个预测样本,部分实验方案及周期产油量计算结果如表3所示。表中每个方案列出了其参数值和4个周期的周期产油量,前期累计产油量根据前期各周期产油量累加计算。

表2 拉丁超立方设计参数水平取值

表3 拉丁超立方设计

2.3 多元热流体吞吐周期产油量预测回归模型

将周期产油量与单因素的相关关系模型,转化为多元回归。随机抽取4个样本作为检验样本,其余176个样本作为拟合样本进行多元回归,得到周期产油量的多因素回归预测模型:

模型适用范围:原油黏度为150~1 000 mPa·s,油层厚度为3~18 m,水平井水平段长度为100~300 m;油藏渗透率为2 000×10-3~10 000×10-3μm2,注入强度为10~26 m3/m,注入热水温度为200~300℃。

回归模型复相关系数R2=0.98,统计参数F= 4407.6,设定显著水平α=0.005,查F(5,180)表的临界值λ=4.66。由于F>λ,因此,检验效果显著,即回归模型有意义,可用于水平井多元热流体多轮次吞吐周期产油量的预测。

采用式(8)计算样本方案中周期产油量,拟合样本平均相对误差为3.67%。检验样本平均相对误差为3.82%,预测模型能够满足工程计算要求。

3 多元热流体吞吐周期产能预测模型应用

南堡35-2油田B01-B04井,利用水平井多元热流体吞吐技术进行稠油开发,采用实际油藏参数和注采参数,运用周期产油量预测模型对第2周期开发效果进行验证(表4)。由表4可知,预测结果与现场实际开发较为接近,4口井相对误差平均为2.89%,能够达到工程应用精度要求。

表4 多元热流体吞吐预测模型预测结果对比

4 结论

(1)渤海海域稠油油藏周期产油量随地下原油黏度和前期累计产油量的增加而逐渐降低,随油层厚度、水平井段长度、油藏渗透率、注入强度和注入温度的增加而逐渐增大。

(2)基于拉丁超立方多因素影响实验设计方法产生预测样本集,采用多元回归法建立了水平井多元热流体多轮次吞吐周期产油量预测模型。

(3)对回归模型的精度分析及实际区块开发效果对比结果表明,该回归模型的精度高,适应性较强,可满足海上稠油水平井多元热流体吞吐周期产油量预测的要求。

[1]唐晓旭,等.海上稠油多元热流体吞吐工艺研究及现场试验[J].中国海上油气,2011,23(3):185-188.

[2]黄颖辉,等.海上多元热流体吞吐先导试验井生产规律研究[J].特种油气藏,2013,20(2):84-86.

[3]祁成祥,李敬松,姜杰,等.海上稠油多元热流体吞吐注采参数多因素正交优化研究[J].特种油气藏,2012,19(5):86-89.

[4]吴向红,等.稠油油藏过热蒸汽吞吐开采效果综合评价[J].石油勘探与开发,2010,37(5):608-613.

[5]张风义,许万坤,吴婷婷,等.海上多元热流体吞吐提高采收率机理及油藏适应性研究[J].油气地质与采收率,2014,21(4):75-78.

[6]刘春泽,等.水平井蒸汽吞吐加热半径和地层参数计算模型[J].石油学报,2008,29(1):101-105.

[7]滕铁军,马红,杨先.超稠油水平井产能影响因素分析[J].特种油气藏,2010,17(4):59-61.

[8]侯健,陈月明.一种改进的蒸汽吞吐产能预测模型[J].石油勘探与开发,1997,24(3):53-56.

[9]于晗,钟志勇,黄杰波,等.采用拉丁超立方采样的电力系统概率潮流计算方法[J].电力系统自动化,2009,33(21):32-35.

编辑张耀星

TE349

A

1006-6535(2015)05-0117-04

20150325;改回日期:20150807

国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”(2011ZX05057)子课题“海上稠油油田热采技术试验示范”(2011ZX05057-005)

宫汝祥(1983-),男,工程师,2006年毕业于中国石油大学(华东)过程装备与控制工程专业,2009年毕业于该校油气田开发工程专业,获硕士学位,现从事三次采油提高采收率技术方面的科研工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.05.026