云南景谷M6.6地震前重力场变化的区域性特征

2015-02-15孙少安郝洪涛

孙少安 郝洪涛 韦 进

1 中国地震局地震研究所(地震大地测量重点实验室),武汉市洪山侧路40号,430071

2 中国地震局地壳应力研究所武汉科技创新基地,武汉市洪山侧路40号,430071

2014-10-07云南景谷发生M6.6地震,震源深度5km。地震发生在无量山断裂西支(普文断裂)的北西延长线上,西北侧紧邻澜沧江断裂和景谷断裂,东侧并行排列有无量山断裂中支(普洱断裂)、把边江断裂等。该地震发震断裂的构造行迹不甚明显,震中区早期的中小地震不多,有限的监测手段中除流动重力外,可资分析的资料较少。本文通过布设在震区及周边的地震重力监测网近年获得的重力观测资料,在合理选用区域重力场变化时空基准的基础上,制作景谷M6.6地震前区域重力场时变图,研究滇西南区域重力场的演变规律和区域特征。

1 测网及资料概况

云南景谷M6.6地震震区及周边重力网由国家重大工程项目重力网和云南省地震区域重力网构成,如图1。

图1所示测网于2010年建成并开始观测,其中,以下关为中心的3个测环由云南省地震局观测,其他部分由中国地震局地震研究所和第一监测中心观测。该测网建成初期每年观测一次,2013年开始改为半年一次,迄今共观测6 期资料。特别需要说明的是,最后一期资料完成于2014-08-12~09-21。全部测量采用绝对重力测量与相对重力测量相结合的方法进行准同步观测,观测仪器使用FG5 绝对重力仪及LCR-G 型、CG-5型相对重力仪。观测资料内在质量较好,绝对重力测量精度优于5μGal[1],相对重力测量精度优于20μGal[2],基本具备监测因构造活动引起的重力场非潮汐信息的能力。

鉴于云南景谷M6.6地震震区及周边重力网的资料现状,要研究和获取区域重力场异常的时序变化信息,选择一个相对合理的时空基准至关重要[3]。本文以该网2010年的首次观测结果为基准,研究区域重力场随时间的累积变化。顾及到云南地区7级左右地震异常时间大约3a的统计规律[4],选择2011年以来的全部观测数据进行分析,希望发现区域重力场演变规律与云南景谷M6.6地震事件的关系。

2 震中区重力场演变特征

对汶川M8.0地震孕育过程伴随的重力场动态变化研究表明[5],一次强烈地震孕育、发生的空间判据是在震中区重力场变化上出现两个标志性现象:一是持续的上升变化,便于地震能量积累;二是较大规模的低值重力变化梯级带,有利于逆冲型地震破裂的发生。地震能量的积累就是应力场持续加强和地下物质致密的过程,这个过程的重力场反映的是上升变化;反之,应力场由强转弱,重力场转为下降变化。如果升降变化在某一地带同时出现,则必然形成升降转换的梯度带,这种地带的剪切应力较大,可以为孕育一定能量的地震提供最有利的突破空间。

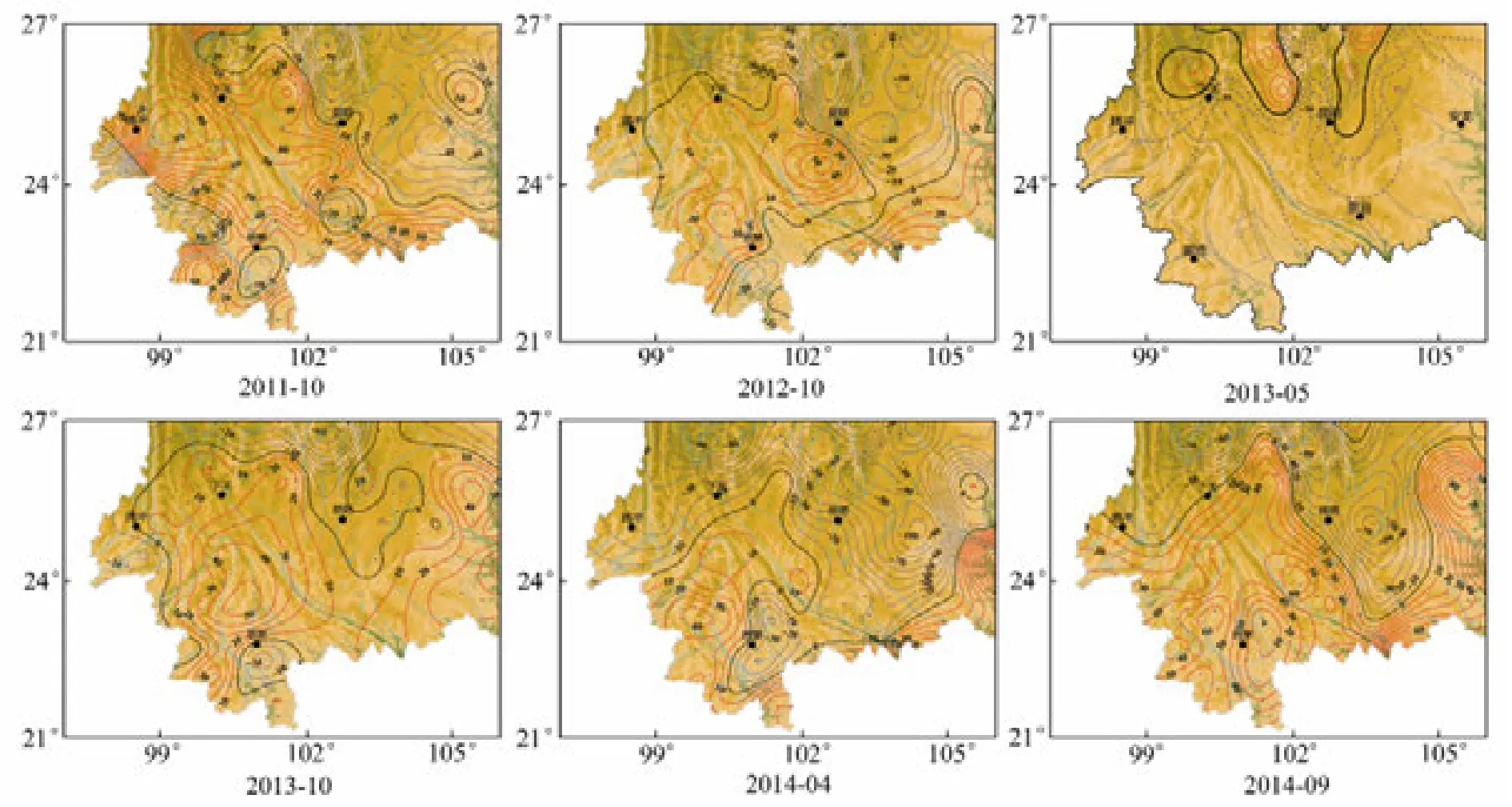

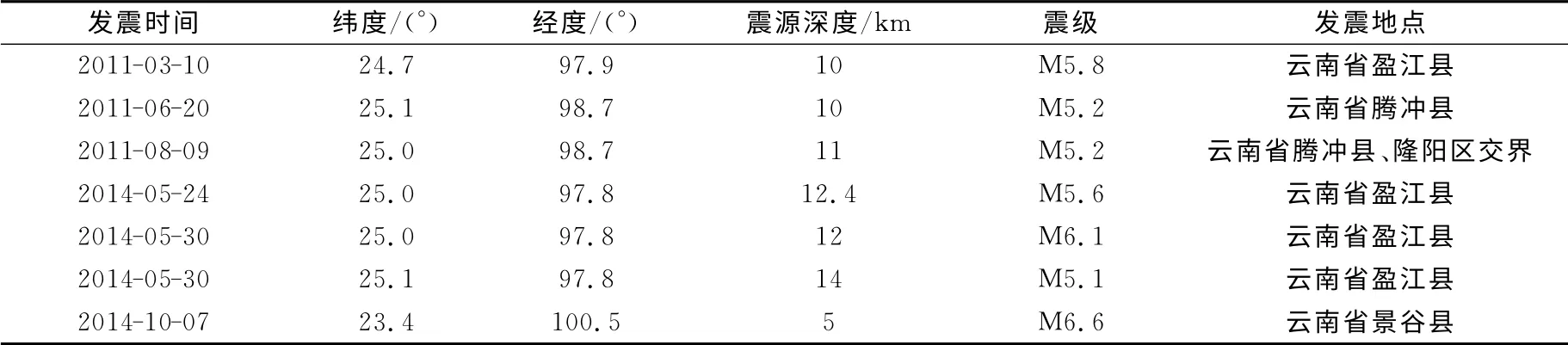

图2是以2010年首次观测结果为时空基准制作的区域重力场累积变化时序图。2010年以来,滇西南地区共发生M5.0以上地震7次,其中6次发生在盈江、腾冲一带,一次发生在景谷,发震时间则分别集中在2011年和2014年。表1所列为7次地震的相关参数。

图2 震中区重力场时序变化图Fig.2 The epicentral area be temporal variation of gravity field

表1 滇西南地区2010年以来发生的M5.0以上地震Tab.1 Yunnan southwest regional above the M5.0earthquake since 2010

图2显示,区域重力场近年随时间的演变过程与盈江、腾冲、景谷等地震存在较大的相关性。2011-10的变化图显示,滇西南大部地区重力场呈条带形上升变化,走向北西-南东,升幅最大区域在腾冲东侧。尽管2011年几次地震发生在10月前,腾冲一带依然显现出较大幅度的上升变化。可见,盈江、腾冲地震后区域应力场并未进行较大调整,在滇西南地区继续维持强势状态。一年后的2012-10,腾冲一带恢复常态,滇西南区域重力场上升变化区缩小、幅度下降,而景谷一带出现上升变化的集中区。2013-05整个滇西南区域重力场转为下降,进入调整恢复状态。该时段的区域应力场可能受四川芦山M7.0地震(2013-04-20)能量释放的影响而快速减力,转入松弛状态。2013-10滇西南区域重力场又开始新一轮上升,变化范围和幅度维持着2012-10的状态,但确立了景谷的异常中心地位。它表明,区域应力场不仅恢复到了2012-10的强度,而且重新开始下一次地震的能量积累。到2014-05,区域重力场上升变化区再次萎缩,仅在景谷、澜沧一带保留上升变化,外围大部进入下降状态,腾冲一带降幅较大,且在5月末的一周内先后发生盈江M5.6和M6.1地震,余震也达到M5.1级。2014-09以景谷为中心的上升变化再次加强,幅度也相应增大,范围扩大至滇西南大部地区,随后发生景谷M6.6地震。

从滇西南区域重力场两年来的演变和M5.0以上地震情况看,区域重力场变化的最显著特征是幅度大、速度快、升降转换周期短。尤其是2013年下半年开始,区域重力场升降转换幅度之大、速度之快是前所未有的,它揭示出区域应力场强弱状态频繁变更的剧烈程度,2014年在滇西南以及整个云南地区发生的M5.0以上地震也证明了这一点。文献[4]及许多震例总结的重力变化与地震孕育、发生相对应的典型模式“上升-加速-转向下降-发震-恢复”中的某些阶段在此难以看见,也足见其大幅、快速变化的特征有多么突出。同时,一个强烈地震的孕育、发生应该出现的两个标志性特征,也只见其一,不见其二。滇西南区域重力场变化的这种独特征兆,足以说明该区域应力场当前极为强势,地震能量积累快,释放也快。当然,该区域复杂的构造形态也应该是造就地震能量快速积累和释放的先决条件。

3 结 语

本文利用国家重大工程项目重力网和云南省地震区域重力网近年来获得的高精度重力观测资料,分析了云南地震前震中区重力场演变的规律及区域性特征。结合相关研究认为,滇西南区域重力场近年来的变化呈现幅度大、速度快、升降转换周期短的特征,表明在复杂构造环境和反复增强的应力场条件下,该区域发生的地震展现出能量积累和释放均较快的区域特征。

[1]邢乐林,李辉,何志堂,等.成都基准台绝对重力复测结果分析[J].大地测量与地球动力学,2008,28(6):38-42(Xing Lelin,Li Hui,He Zhitang,et al.Analysis of Repeat Absolute Gravimetric Results at Chengdu Seismostation[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2008,28(6):38-42

[2]李辉,申重阳,孙少安,等.中国大陆近期重力场动态变化图像[J].大地测量与地球动力学,2009,29(3):1-10(Li Hui,Shen Chongyang,Sun Shao’an,et al.Dynamic Gravity Change in Recent Years in China Continent[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2009,29(3):1-10)

[3]孙少安,康开轩,黄邦武.关于区域重力场变化基准的思考[J].大地测量与地球动力学,2012,32(1):17-20(Sun Shao’an,Kang Kaixuan,Huang Bangwu.Thinking on Datum of Regional Gravity Field Variation[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2012,32(1):17-20)

[4]孙少安,项爱民,李辉,滇西和北京区域重力场演化及其与地震关系的探讨.地震,1999,19(1):97-106(Sun Shao’an,Xiang Aimin,Li Hui.Research on Evolution of Western Yunnan and Beijing Regional Gravity Fields and Their Relationship with Earthquake[J].Eeathquake,1999,19(1):97-106)

[5]申重阳,李辉,孙少安,等.重力场动态变化与汶川Ms8.0地震孕育过程[J].地球物理学报,2009,52(10):2 547-2 557(Shen Chongyang,Li Hui,Sun Shao’an.Dynamic Variations of Gravity and the Preparation Process of the Wenchuan Ms8.0Earthquake[J].Chinese Journal of Geophysics,2009,52(10):2 547-2 557)