对我国近10年学校体育教学模式研究的评析

2015-02-14张予南

崔 莹,张予南

(北京体育大学,北京 100084)

对我国近10年学校体育教学模式研究的评析

崔 莹,张予南

(北京体育大学,北京 100084)

体育教学模式作为将体育教学理论转化为体育教学实践的中介,在当今学生身体素质持续下降的环境下,不得不引起体育工作者的注意。本文旨在总结近10年(2005~2014年)体育类核心期刊有关教学模式论文的科研成果,找出其中的联系与不足,加以说明,提出建设性的意见,试图为今后体育教学模式的发展和我国学校体育教育教学模式的改革提供新思路。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以我国体育类核心期刊2005~2014年间公开发表的有关体育教学模式的98篇论文为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法从中国知网上输入“体育”“教学模式”关键词,时间限制在2005~2014年,文章来源限制为核心期刊(16种中文体育类核心期刊),共搜索到98篇论文;查阅有关体育教学模式的论文、书籍。

1.2.2 数理统计法对该98篇文章发表时间与数量、论文选题类别、教学模式的发展趋势方面进行分析与整理。

1.2.3 逻辑分析法对教学模式论文呈现出来的现状深入挖掘,并针对出现的问题提出合理建议,试图为今后教学模式的改革提供思路。

2 结果与分析

2.1 近10年体育教学模式研究在时间及数量上的分布特征

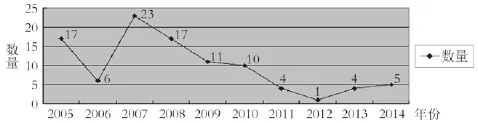

2005~2014年发表在我国体育类核心期刊有关体育教学模式的论文共有98篇。从图1中可以看到有关教学模式的论文起伏大,2007年达到峰值23篇,之后呈下降趋势,2012年仅有1篇,2013年、2014年略有回升,但篇数仍很少。

这里再以北京奥运会为节点把它们分成两拨(2005~2008年和2009~2014年)进行比较,奥运会前,2005~2008这4年时间里总共有63篇,占到了总数的64%;奥运会之后,2009~2014这6年时间里总共有35篇,占到了总数的36%。可见,备战北京奥运会4年的周期里,对研究教学模式起到了推动作用。但是,教育是一项没有终点的活动,需要持之以恒的决心。体育教学模式的发展还有很长的路要走。

2.2 近10年体育教学模式研究选题的特征

对近10年体育类核心期刊搜到的98篇论文选题所研究的主要对象进行分类,可以概括为教学模式理论研究篇、大学教学模式研究篇、中小学教学模式研究篇、中外比较研究篇、综述教学模式篇。其数量分布如表1。

2.3 近10年体育教学模式研究的主要成果分析

2.3.1 理论篇研究成果教学模式的理论研究共有16篇,占到总研究的16%。此研究主要体现在对教学模式概念、哲学思想下的教学模式、教学模式与新课标的关系、教学模式在实践应用中的误区等方面的科研。

图1 近10年论文分布折线图

其中比较有代表性的观点包括以下几个方面。教学模式概念我国尚未定论,呈现百家争鸣、百花齐放的局面。这在一定程度上会导致教学模式的发展出现多而不专的、泛而不精的趋势。

表1 论文选题分类

从中国文化中儒家思想对教学的解析可以看到,儒家生命思想珍视人与自然的和谐统一,不仅是在养生方面注重培养,而且很在意强健体魄的修身艺术,并强调身体锻炼要持之以恒。在借鉴西方哲学的系统论、建构主义视野下的教学模式研究中,契约学习模式值得深入探究。这种模式注重学习者的个性差异以及个人原有经验与生活方式,对人自身发展是极其适用的。

新课标与教学模式关系表现为前者对后者有一定的直接影响,后者随着前者的出现,需适当的做出一些调整。这是教学模式开放性、条件性、功能性、目标性、针对性的特质所在。这也是要求课标要科学合理,做好导向的职能。

2.3.2 大学篇研究成果大学教学模式的研究占到了总研究的71%。从数量上可以看到,大学教学模式的研究较其他方面是具有明显优势的。而且内容丰富,层次深。其中“三自主”的教学模式,即自主选择体育课程、自主选择上课时间、自主选择上课教师得到广泛的认可,教学效果也较为理想。这种形式不仅某种程度上照顾到学生的兴趣,注重学生特长的发展,也是在督促教师对教学设计要下功夫,吸引更多的学生学习本课程。教学相长,两全其美。另外,强调学生个性发展类教学模式、社会适应能力发展类教学模式、身体素质类等教学模式,都凸显出了“以学生为本”教育思想,注重学生的全面发展。其中“学长助学”模式,更为典型。以社团组织的方式,自主参加体育活动,大带小,届届相传,对学生合作、组织、适应、管理等方面的能力都是很好的锻炼。

2.3.3 中小学篇研究成果中小学的教学模式数量比较少,仅有7篇。主要集中在学生发展智力与情感的研究,包括合作类教学模式和自主学习类教学模式。其中有2篇是涉及初中女生情绪方面的教学模式,强调学生自我概念的形成以及通过体育锻炼调节不良心理状态。中小学生的心理健康问题,越来越受到人们的关注。体育运动作为一种调节学生心理的手段,有效、实用,值得挖掘与普及。

2.3.4 中外比较研究成果中外教学模式比较的论文研究占到总研究的4%。从中得出,我国体育教学较国外体育教学,存在较大差异。社会适应能力发展类的教学模式有待提高;体育教师质量、数量与别国有差距;对身体遇到突发性事物怎样处理没有涉及。譬如,在人流密集的地方,一旦出现摔倒的情况,怎样保护自己使伤害减小到最少,像这样的教育体育课程是可以教授的。

2.3.5 综述篇研究成果在体育类核心期刊中仅搜索到1篇对1994~2003年教学模式研究的综述性论文。该论文总结出,教学模式一直是一个备受争议与关注的课题,存在概念不规范、分类不科学等问题;教学模式应朝着提高学生认知能力、体育能力、教师加大情感投入与反思力度的方向发展。邵伟德、尚志强对教学模式的综述,反映出了前人的成果与不足,并启示后人对教学模式进行研究的思路与方向。

2.4 近10年学校体育教学模式研究中存在的主要问题

2.4.1 理论研究深度不够体育教学模式的定义存在表述不尽相同的状况,这会使得体育教学模式发展时分支多,主干不集中,体系不健全,出现“喧兵夺主”、“跑偏”的状况。常有将某一体育教学指导思想当成体育教学模式,如“终生体育教学模式”;将教学目标理解为教学模式,如“发展运动能力的教学模式”;将教学方法理解为教学模式,如“程序教学模式”;将体育教学模式与教学风格混为一谈,如“乐趣教学法”等。对体育教学模式属性、存在的价值与意义等方面没有研究涉及。

2.4.2 研究内容不够全面在大学体育教学模式中鲜有对运动技能类教学模式的研究。掌握一门运动技能对一个人建立终身体育运动的思想有一定的促进作用,这方面的研究应该深入。体育教学模式是为学生健康成长服务的,所以要注重学生身体、心理、社会适应“三维”的和谐发展。要想能够坚持体育锻炼,掌握一门体育项目技术是十分必要的。

中小学体育教学模式研究单一。在青少年体质下降的环境下,体能训练类的教学模式应该浮出水面,为改变这种现状提供理论支持。但是,中小学的教学模式研究中没有涉及到此方面的研究。

2.4.3 “西体中用”没有“入乡随俗”中外比较的论文研究中,指出了中国与他国的优缺点。优点要继续发扬,但是摒弃缺点而直接套用他国的形式是不合适的。所阅读的文章中出现过诸如小学采取“小班(约20人)授课”方式,人少教学质量高,但就现在的情形看,我国达不到。应该就中国国情考虑合适的方式,使其真正达到为我所用的效果。

2.5 学校体育教学模式的发展方向

2.5.1 重视运动技能教学模式对形成“终身体育”观念的促进作用运动技能教学模式在我国有着较为久远的发展历史。新中国成立后,体育成为走出国门走向世界的一个重要渠道。在那个急需改变“东亚病夫”形象的年代,学校体育促进了新形象的建立。全国学校体育开展地如火如荼,为我国竞技体育的发展立下了汗马功劳。如今,运动技能教学模式备受争议,也被很多学校拒之门外。这是由于技能教学往往给人以枯燥、难、危险等感受,老师排挤,学生也不喜欢。其实,这种现象与我国小学、初学、高学、大学体育教学断层有关。如果学校体育教学有一个自下而上的体系,能够系统地教授学生技术,学生既不需要一直重复同样的内容,还可以不断提高自己的技术。改变现状,教师可通过模仿式、程序式、能力培养的教学模式施教。当然这里所说的技能并非是极高的水平,满足学生运动需要就可以。

2.5.2 加大心理发展类教学模式在教学中运用的力度随着人类自我认识的提高,对健康的理解也不在局限于身体,还包括心理以及社会适应。学校作为青少年的聚集地之一,对学生身体与心理影响是深远的。所以,学校营造一个科学、合理的教育环境是十分必要的。可建立重智力与情感,促进个性发展教学模式,如情景教学模式、启发式教学模式、发展主动性教学模式、领会式教学模式、快乐—成功教学模式;也要建立侧重学生合作能力、社会适应能力发展的教学模式,如分层分组教学模式、小群体教学模式。

2.5.3 体能训练类教学模式将在落实“健康第一”的理念中发挥有效作用体能是满足一般生活和工作需要、行业需要、提高运动技战术水平,全过程比赛需求并创造优异运动成绩和表现所必须的各种身体能力的综合。良好的身体能力在某种程度上说,就是身体健康的标志。体能训练往往与枯燥乏味相联系,也使得学校体育一直强调“兴趣式”主宰的教育。“兴趣”是最好的老师,浓厚的兴趣有助于学生较长时间地从事热爱的体育运动。但是一味地强调兴趣与快乐,忽视身体素质的训练,是不正确的。学校体育应秉着“健康第一”的指导思想,进行体育活动。在体能训练中融入有趣的教学模式,以提高学生体质,促进身体健康。

3 结论与建议

3.1 结 论

体育教学模式是体育教师将理论知识作用于实践的渠道,应该受到体育工作者的重视。从数量上看,自2007年之后,体育类核心期刊上体育教学模式的研究数量明显减少,2012年仅有1篇,之后有所上升但数量仍少。这种现状出现不是因为教学模式已达到完善的地步,而是某种程度上体育工作者的忽视所致。从内容上看,教学模式的概念存在表述不尽相同的情况,科学性的定义有助于更深层次的研究,对教学模式的价值与作用、属性等研究任重道远;高校类研究数量多,内容丰富;中小学研究不容乐观。建立适合我国学校体育的模式,仍需努力。

3.2 建 议

体育教师作为学校体育的执行者,要从思想上高度重视教学模式的价值,深刻认识教学模式在教学工作上起到的作用。学校体育对青少年身体发育有着重要的影响,加大对中小学体育教学模式的理论研究。教学模式应该朝着科学化、多元化的方向发展。实践中具体问题具体解决,依据对象特点采用合理模式,忌生搬硬套,把体育课堂模式化。放眼世界,吸取国外精华、借鉴他人之长,达“西体中用”之效。

G807.4

A

1674-151X(2015)07-021-03

2015-06-03

崔莹(1991 ~),在读硕士研究生。

张予南(1960 ~),教授,硕士。