让隐身战机进不了台湾?台湾如何对付大陆隐身战机

2015-02-03熊佳

熊佳

隐身机威胁

1991年海湾战争期间,美军共对伊拉克实施了17121次精确轰炸,制导炸弹占了94%,但花费仅占29%。照此估算,制导炸弹的单价仅为巡航导弹的三十八分之一。战机投弹成为攻击主角,其中以F-117A“夜鹰”隐身战机最为抢眼。虽然该机参战数量只有52架,却在战争中摧毁了40%的伊拉克战略目标。更重要的是,它在战役中担任了第一波攻击任务,在伊军防空系统依然完好的情况下犹如幽灵般来去自如。20多年来,仅有一架F-117A在1999年科索沃战争期间被南联盟防空部队打掉。根据美国中央情报局事后调查,该机是被南军装备的捷克造“维拉”无源探测雷达发现,然后被一枚俄制S-125“伯朝拉”(北约称SA-3“果阿”)地空导弹击落,相信其中有很大的侥幸成分。

如果从隐身原理角度分析,正所谓“凡走过必留下痕迹”。无论飞机、舰艇、车辆或者人员,恐怕还没来得及走开,就会自行或被照射释放出一些信号或踪迹,通过由特殊设计的装置即可实时探测、识别及跟踪,并作为导弹等武器的制导依据。这些踪迹有物体本身的图像、运动摩擦或发动机排热产生的热源、声响、磁场或重力变化、通信等电磁信号,对周围水、大气或电波的扰动,或反射光源、雷达照射回波等;而对应的探测跟踪装置有摄像机、红外点光源或红外成像、听音器、磁力计、重力计、电磁探测或各式雷达等。而战机要做到隐身,就必须将可能外泄的各类踪迹均予以降低,控制到低于环境杂波的水平,被背景环境掩盖而不被察觉。所以,美国的F-117A采用了能够大幅削弱雷达反射回波的多面体结构,并且将排气口放在机身上方来减小红外信号特征,严格限制通信来减少电磁信号泄漏。另外,该机还采用了全黑涂装,专门选在深夜、拂晓前发起攻击。

由于隐身战机针对传统探测手段做了一系列技术上的改变,使得传统探测手段的效果大打折扣,因此要想发现隐身战机,必须重新找到不同于传统探测手段的新方法。目前,各国公认相对比较靠谱的反隐身手段,主要在高空以俯视方式探测隐身机发动机尾喷管排出的高温气流,或运用多(双)基地雷达(Multi/ Bi-Static Radar)进行探测。但需要强调的是,对于新手段也不能“贪心”,不要期望其探测范围能与传统方法相比。

仅就雷达反隐身而论,需要对雷达原理有所了解。雷达系运用发射机发射高能微波波束,经目标反射产生回波,再由接收机接收,将回波从背景噪声中区分出来,完成一次探测。初次获得信号后,需立刻以较密集的探测波束确认,并建立跟踪航迹;一旦进入跟踪状态后,雷达根据目标预期位置继续探测,以修正航迹,维持跟踪。为了能看得够远,雷达波束要聚焦,通过天线将辐射能量集中在狭窄波束内,而接收也通过天线聚焦。雷达也通过窄波束的指向识别方向,并按回波延迟估算目标距离。打个比方,雷达的工作方式如同夜间用手电筒找物体,如果目标物通过斜面将光线折射偏离,并罩着黑布,其反射光(回波)便显得黯淡,不易让人发现,这就形成隐身效果。目标反射雷达波的性质以“雷达反射截面积”(RCS)来表示,在隐身设计下,数十米长的飞机RCS回波会被淹没在环境杂波中,以一些代表性飞机的RCS数值为例(单位为米2):F-5战斗机约为3、F-4战斗机约为6、F-117A仅为0.025,而B-2A轰炸机约为0.1。

双基地雷达截面积

将接收机与发射机分离的雷达称为双基地雷达,还有将多部双基地雷达来组合的多基地雷达。“发射机-目标-接收机”的夹角称“双基地角”(Bistatic Angle),以β表示。以较小β角(≤20°)工作的雷达称作单基地(Mono-static),目标对应的RCS称为“单基地RCS”;β角较大的RCS称“双基地RCS”。战机的隐身效应会随β角增加而递减,但RCS的增加有限;直到β角大于135°时,双基地RCS显著增加,以指数加大并持续到180°。这是目标金属表面对雷达波的“前向散射效应”(Forward Scattering Effective)所形成。对金属表面的物体,前向散射效应或“剪影面积效应”均存在,对F-117A当然适用。由飞机三视图呈现该机三轴向的投影,一般以前后轴线的投影面积为最小。但即使像F-117A那样的隐身机,投影也有15米2以上。试想以一副小电筒在漆黑夜晚寻找一名黑衣人(相当于隐身目标),以单一角度(相当于单基地状况)照射来找回波很不容易,若由一个偏角(双基地)寻找则较为有利,但可能仍然不够,而到对面(β≈180°的双基地)来照射,电筒光源可“衬出”目标的外形,这个外形即为前向散射效应的投影。因此,要有效发现隐身飞机,也须利用类同的效应,必须要到发射机的对面作接收。

中国大陆出版的《军用目标雷达反射截面积预估与测量》一书提到F-117A单基地RCS仿真结果,显示F-117A的单基地RCS甚小,侧向有几个亮点;而双基地角达到135°后,RCS显著增加。前向散射效应使双基地RCS增大,针对这一特性,只需小型雷达即可令隐身破功。在β角为180°时,接收机正对发射机易遭饱和,同时多普勒信号也消失,无法测量速度,因此实用时多以135°~175°考虑。姑且把135°的双基地角称为“反隐身角”,持续到175°的范围称“反隐身角区域”,而形成反隐身角区域的发射机与接收机的配置称“反隐身发射/接收配置”,其反隐身覆盖范围称为“反隐身区域”或“反隐身空域”。endprint

善用反隐身区域,以多个反隐身发射/接收配置组网形成足够的收发波束覆盖,确保在所定时间内搜索全部的防御空域,实时探测并有效跟踪下,将可让隐身战机逃不出手掌心。在台湾西部平原精华区的防御地带以多基地雷达组成探测网,再加上拦截手段,似乎可让大陆隐身战机进不了台湾上空。

技术的挑战

多基地雷达的反隐身理论出现很早,但长期以来因技术跟不上,使得理论迟迟未能落实到实战。按照接收机与发射机分置的,接收的参考信号需与发射“同频、同相位”,而二波束需“同时间及同空间”交会于空域的一点,“空、时、频、相”的四同步为一挑战。单基地雷达的发射及接收波束为同一指向,有完整的重叠,因此一次探测可有整段波束的空域覆盖;但双基地雷达的收发两波束只是交会一处,相重叠的范围很小,搜索的效率差很多。为了弥补这项不足,而有同时多接收波束,或以多个接收机分工等增加重叠的考虑,但也制约了防御区的大小。此外,波束要毫秒间改变指向,需要高度的敏捷性;而多点探测的任务分配、整合及组网等,也需要庞大的计算能力。所幸电子技术,尤其是相控阵、微波及信息技术的进步,可满足上述的各项需求。如数字技术实现“四同步”;相控阵发射及接收天线可提供波束的敏捷性;善用反隐身增大的RCS,雷达相对可简化为如同较大型的“导引头”,加上电子模块的成本降低,能够获得组网所需的雷达数量。

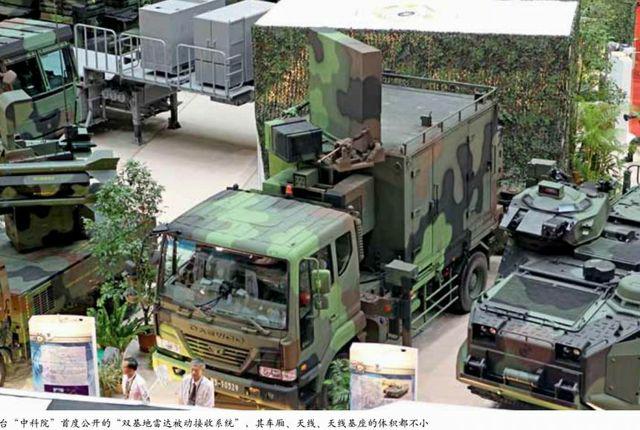

双基地雷达被动接收系统

在2013年“台北国际航天暨国防工业展”上,台湾“中科院”展出一套“双基地雷达无源接收系统”,其系统概念尚待进一步完善,但已展现出多基地雷达所需的关键技术。其中虽缺乏相控阵发射机,但核心的固态微波放大器(SSPA)技术已然成熟,以相控阵发射、相控阵接收为基础的多基地雷达技术均已达标,实现反隐身只差系统观念修正的“临门一脚”。

台湾“中科院”的“双基地雷达无源接收系统”只是展出了一套车载系统雏形,虽有整体系统的工作示意图,但看不到接收系统与台军已有的“长白”早期预警雷达或火控雷达之间的连接,反而更像是探测通信或电视信号扰动的系统,展出所强调的“反隐身功能”根本表现不出来。

按照“中科院”的说明,“双基地雷达无源接收系统”为两套接收系统,搭配“长白”预警雷达或火控雷达,让人感觉研发目标是强化现有雷达的功能。“长白”预警雷达或火控雷达本身已有完整功能,锦上添花式“再强化”,似乎没有投资的必要。该项目系针对隐身飞机的探测跟踪,其构建的“时间、空间、频率及相位四同步,数部天线,多波束合成,多信道接收及平行处理”,都是隐身飞机探测跟踪所需的技术,但展出时未点明反隐身之道,没有隐身探测跟踪需要的系统工作等基本说明。而与“长白”或火控雷达的配置,似乎无法形成“反隐身发射/接收配置”,成为系统任务定义不明的败笔。

“中科院”展出的接收机系连接“长白”雷达,属于微波频率,以相控阵技术构建反隐身系统,符合技术发展趋势。对该项目当以反隐身任务作为清楚定位,思考展示成果的运用,根据已有不足拟定下阶段研发的规划、定位与策略。针对隐身探测跟踪,就必须面对隐身战机RCS极小的挑战,掌握前向散射效应令隐身破功的探测跟踪,找出发射、接收及配置的需求,组成“反隐身发射/接收配置”。现有接收系统以“长白”雷达提供发射波束,但其多为濒海,天线面向外海部署,加上强调新增的接收系统“分离100千米以上”,因此难以形成足够大的双基地角;若系针对几个机身斜面反射的亮点探测跟踪,但其发射-目标-接收的偏角似乎还不够,而根本上这些亮点可遇不可得,或惊鸿一瞥即消失无踪,难以成为可供依赖的探测目标,更不必谈跟踪。另外,探测需要大范围地搜索,“长白”雷达能否放着原有的任务不干,有余力或值得去“伺候”新增的接收机,进行上百千米的大范围搜索有待评估。而正式运用系改用火控雷达作为辐射源,此举更让人不解:这类雷达多采机械旋转天线,十余秒才扫描一圈,在欠缺发射波束的敏捷性情况下,根本无法支持隐身战机的探测跟踪。

该项目以“无源雷达”为名,“无源”一般指接收“目标本身”释放的信号,但不管合作式或非合作式双基地雷达,都是通过目标影响外在辐射源所反应出的回波进行探测跟踪,因而不宜以无源雷达称之。展示的数据强调“因仅接收而隐密,有利存活”,但存活不能只针对“自己”的部分推论,必须以“达成任务的整体观”为基础;按展出的接收机体积不小,任务更是依存“长白”或火控等大型雷达,这两种雷达的辐射大、装备复杂、体积庞大、功能也很重要,在战时有“自身难保”的疑虑。

如前面的分析,现有成果离有效进行隐身探测跟踪还有差距;其依赖“长白”雷达、强调可相离100千米以上的部署、遗漏应有的发射机等,显示该项目的整体需求有待探讨。展示说明中的“未来实际使用将以火控雷达为主”更让人困惑。不论哪一型火控雷达,基本上频率多为较“长白”雷达低的微波,使得接收机的天线及射频部分需重新设计制造,天线体积也将变得更大;而火控雷达缺少的波束敏捷性,技术更是由“长白”雷达大幅退步。该项目由先前的探讨、呈现到后续的规划等,都极度让人困惑。

研发首先要求需求、使用、系统概念及项目规划的正确及完整,确定“做对事”(Do right thing)为先。按前述的困惑,说明该项目的“做对事”有所不足,也呈现台湾“国防”研发体制的大问题。

隐身战机的拦截

反隐身需要及时探测、准确跟踪及有效拦截等,缺少任何一环都不行。以下先对拦截说明,后续再对探测跟踪网,根据任务、部署、战术性能、系统使用、威胁、获得考虑、部件分析及发展策略等,提出分析及建议概念;另增加兼作非隐身飞机探测跟踪及部署于外岛作为延伸探测跟踪距离手段的讨论。endprint

在“反隐身发射/接收配置”下,运用“前向散射效应”使隐身破功,可在敌隐身战机一接触台湾陆地上空即被探测及跟踪。在有效的探测跟踪下,以传统高炮构成的局部密集弹幕,对隐身战机应构成一定程度的威胁。更有效的拦截是使用地空导弹,关键在导引头能否锁定目标。主动雷达导引头的发射及接收均在导弹上面,为收发同置于一处的单基地雷达结构,无法锁定隐身战机;半主动雷达制导的导弹上仅有接收机,发射机为在地面的照射雷达,属双基地雷达结构。如果认真按照几何关系进行部署,塑造“发射-目标-导弹(接收)”满足“反隐身角”,在隐身破功而有效锁定及拦截下,让敌隐身战机到了台岛上空就回不去。

对半主动地空导弹的导引,可利用多基地雷达的发射机,利用相控阵的敏捷性以“间歇连续波照射”(ICWI)方式,可提供多枚导弹的同时制导。欧洲在1993年开始发展、1996年开始服役的水面舰艇就有这样的实例,其X波段APAR有源相控阵雷达以ICWI提供“改进型海麻雀”舰空导弹(ESSM)的控制引导照射,全舰可同时控制32枚发射升空的导弹,并为其中16枚导弹提供照射。

为提供高敏捷性的收发波束,多基地雷达的发射及接收二者需均采用相控阵天线。这种天线由众多的天线阵元构成,各阵元的间隔约半波长,将射频参考信号源通过移相器进行适当的移相,形成所需指向的波束。其为电子扫瞄,波束可在毫秒间改变指向。发射及接收天线相同,只是信号路径的方向不同。相控阵发射天线的处理过程为:射频参考信号分到各个天线阵元,经移相器与固态功率放大器放大功率,经各阵元的小天线辐射送出,而在空中合成发射波束,为单一波束。相控阵接收天线的处理过程为:各阵元的小天线分别接收回波,经放大、借助射频参考信号混波、降频,再各自作适当的移相,经累加多个阵元的输出而完成一定指向的回波测量。为跟踪测量目标的方位角及俯仰角,接收天线多将天线阵元分成四组,各将接收信号合成后,再数字化交计算机进一步处理。分离接收中较为复杂的为:其射频参考信号需与发射进行频率及相位的同步,同时波束指向及接收时间也需与发射波束进行时间及空间的同步。

双基地雷达探测时,接收波束与发射波束有更大的重叠,而常以同时的多波束接收,为此需将天线阵元进行更小的分群,分别进行数字转换,而于计算机中进行多组的移相及合成等处理,以形成多波束,称为数字化波束成型(DBF)。其需要付出更多的数字化转换及数据处理等代价,成为另一挑战。

多波束接收天线是多基地雷达提高探测效能必备的设备。为有较多的探测重叠性,除采多波束的接收机外,也可用多个单波束接收机替代。台湾“中科院”已展出多波束的DBF,本文以后一种方法,也就是多个单波束接收机构成较大覆盖范围来讨论。

多个单波束接收机结构比较简单,有助于及早部署。尽管其所需费用或许有些增加,但下列的好处足以说明即使增加费用也非常值得:

1、由于接收位置选择较多,有利绵密及更好的“反隐身角”组合。

2、收发分置,减少发射及接收间的矛盾,线路简单,增加使用弹性。

3、采用X波段,使整个装置的体积减小。

4、同型结构将接收天线加上发射天线略微加大,并合在一处,即成为单基地相控阵雷达,可供野战及舰载使用。

5、相同但略小的相控阵接收天线可用于半主动雷达制导的地空导弹。

6、技术通用下可分担研发成本,增加量产规模。

采用X波段、发射/接收分置的相控阵结构为先进雷达的发展趋势,美国的下一代“宙斯盾”舰及美欧合作的下一代相控阵雷达都采用这种结构,其也可满足ESSM的照射需求。

台湾多基地雷达分析

如前所述,不难勾勒出台湾多基地雷达的轮廓。以下分别从任务、部署、战术性能、系统使用、威胁、获得考虑、部件分析及发展策略等进行综合分析。各性能参数的数值待择优,为说明方便,本文以“工程经验的主观推估数值”作为释例。这些数值可能有些贪心,有待更多的分析,并于参数间调整。另外,非隐身飞机一样有“双基地RCS”遽增的效应,因此多基地雷达亦可“兼作”非隐身空中目标的探测跟踪。

一、任务:

对进入防御区的敌方隐身战机能有效探测、识别、跟踪及拦截,以防护台湾本岛精华区或要点。

二、部署:

发射机及接收机以约1∶2的比例为原则;其中发射机以20~30千米间距部署在防御区后部,接收机以10~15千米间距部署在前沿;前、后的纵深约20~40千米。

发射及接收均为固定相控阵天线,整个装置不大,因此阵地也不大,仅需适当高度及空旷即可,故较易取得。掩体外的阵地需有电力及通信设施,而接收机可用锂电池工作一段时间,以便为主电力维修留出缓冲时间。

在生存性的考虑上,发射与接收机为定向,其装备的上方及两侧可用掩体充分保护。发射机易受反辐射导弹的威胁,需考虑伴以同频、同波形及同步辐射的信号加以混淆掩护,可以数十个发射阵元来提供,或根本以两部发射机的交替使用互为诱饵。

除指挥控制中心以方舱结构外,发射、接收阵地均采用无人遥控方式,其装置宜精简整合成一个机柜,可借助普通车辆运输,到部署地点能够用简单的吊挂装置或人力放置。

三、系统使用:

系统采用X波段,通过发射-目标-接收大夹角的“前向散射效应”“反隐身角”区域,对隐身战机进行有效探测和跟踪。各收发节点组网连接,由指挥控制中心提供发射、接收参数执行测量任务,结果回报后再由指挥控制中心处理,以拼出完整的威胁航迹。由指挥控制中心以全向的敌我识别器进行识别,确认跟踪航迹以进行交战,适时令发射机提供半主动雷达制导地空导弹(另案研发)以ICWI方式拦截。endprint

探测时,原则上以四部单波束接收机以4∶1的比例与发射波束形成重叠,相临的发射机交替辐射,以降低其工作周期。跟踪时,定期由指挥控制中心排定顺序,以一部(或二部)接收机配合发射波束,对目标的预期位置覆盖范围、测量及回报,由指挥控制中心跟踪更新。另外,指挥控制中心与相临的指挥系统及上一层指挥机构联系。

四、战术性能:

一座指挥控制中心能整合约10部发射机及20部接收机,担负正面约150千米、纵深20~40千米区域的探测、跟踪及指挥控制,系统可处理100个航迹,能于5秒内完成防御区10千米以下空域的搜索;另外对重点区域可提高搜索的密度,探测时其单点探测率不得小于0.9。搜索效率为多基地雷达的挑战,必要时可通过调整发射机及接收机的数量来实现。

五、威胁:

威胁速度、高度限制不大,可先忽略。“双基地RCS”为关键参数,试以1米2为设计参考,其于双基地角135°时能否成立,宜优先确定,若需要可将使用的双基地角提升到140°,若必要另通过较绵密的接收机部署来加强。

六、获得需求:

收发装置应力求简单以求低单价,宜采通用技术;可与野战、舰载的相控阵雷达、半主动雷达导引头的运用相通,分担研发成本。

七、重要部件、性能及分析:

为满足前述任务、防御区范围、容量等战术性能,系统及重要部件需满足以下需求:各发射及接收天线可±60°扫瞄,其发射及接收之探测跟踪能力以“发射-目标(R1)”及“目标-接收(R2)”两个距离的乘积呈现,需大于900(30×30)平方千米,相当于单基地雷达30千米探测跟踪能力。

系统选用X波段,目的是减小天线阵面,同时得以提供半主动制导地空导弹的ICWI照射。发射、接收分离,均采用相控阵天线,天线的长、宽各约0.5米;必要时接收天线可略大。相控阵天线的天线阵元以X波段半波长、即1.5厘米间距配置,大概可有约1000个阵元。按此波束宽约5°,可有适当的波束范围及较好的跟踪精度,令二者适当兼顾及平衡。

发射为有源相控阵天线,采用固态微波放大器,每个天线阵元4瓦时整体有4千瓦的辐射功率,加上天线增益及目标不低的RCS,应可达成所需的30千米等值探测跟踪。而4瓦的固态微波放大器约为20年前美国地基雷达(GBR)的标准。收发装置具备70千米的通信能力,必要时可通过各发射及接收的通信节点接力替代,以构成各节点与指挥控制管中心的组网。

由于系统的探测跟踪距离不远,加上前向散射区目标有够大的RCS,所以发射及接收机分置后,各装备模块应该不大,实现借助普通车辆运输及简单吊具放置。

八、兼作非隐身飞机的探测跟踪:

非隐身飞机一样有大双基地角下RCS放大的效应,因此多基地雷达网亦可兼作覆盖区域的各类空中目标探测跟踪。由于现有的防空雷达多部署在濒海前沿,以向外海争取纵深,在防御区后缘的部署较少下,内陆的空防较弱。反隐身多基地雷达网兼作非隐身飞机的探测跟踪,正好弥补了内陆空防的不足之处。不过多基地雷达的探测效率较差,可考虑在后端发射机附近增加一个同指向的接收系统,于发射机进行隐身探测跟踪的同时接收,在此接收波束与发射波束充分重叠下,增加搜索非隐身飞机的效能。必要时,可将接收机的天线略增大,将非隐身飞机的探测跟踪距离前伸到外海。相控阵发射及接收天线如果分别增加到1.0~1.2米,可放在同一车辆上,就是绝佳的野战防空相控阵雷达,也可用于舰载。美制“霍克”地空导弹用的大功率照射雷达(HPI),就是这样发射及接收分置的双天线结构,但属于传统天线,两部天线置于同一基座上一起旋转,一次只能跟踪一个目标。

九、部署于外岛扩大探测跟踪距离:

受限于“反隐身发射/接收配置”及陆上部署,上述讨论是以台湾本岛精华区及要点说明,因而覆盖区域止于陆地;若利用海上平台、无人水面载具(USV)或在外岛配置接收机,可将探测跟踪范围向外海延伸。各外岛中,以澎湖列岛最为有利。

外岛配置接收机系供台湾本岛外海的协防,其搜索范围可较小。因外岛仅部署隐密、面向台湾的接收机,可具有很高的生存力。这项延伸应用需要增加雷达的探测跟踪距离,可通过加大接收天线增加增益达成。必要时采用较大双基地角,以牺牲覆盖范围但使用更大的“双基地RCS”增加探测跟踪距离,具体做法有待评估。

十、可行性分析及发展策略建议:

台湾已有相当的相控阵雷达发展经验,随着微电子、信息与固态微波技术的进步,可有“凡雷达必相控阵,凡相控阵必有源相控阵”的指导。另外,选择X波段及发射、接收分离为雷达构型的趋势,即使对单基地雷达,有诸多如GBR、APAR、DDG 1000的实例可为参考。

台湾“中科院”在2013年“台北国际航天暨国防工业展”上展出的“双基地雷达无源接收系统”,对较难的接收天线、空时频相四同步及跟踪整合展现能量,且完成多波束数字波束成型等更高的挑战,也说明技术可行。

需要强调的是,研发前的探讨优化、辩论或论证很重要,因此除了对台湾的“国防科研”进行预算支持外,还需推动确定方案前的备选方案分析(AoA),并建立系列的独立审查机制,这样才能避免“国防科研”的预算及时间浪费。按此,对“让隐身战机到不了台湾上空”推动策略的建议有:列为优先,将隐身战机之探测、跟踪及拦截战力尽速实现;通过信息收集、分析,辅以适当的模拟来确定发展方向,以“做对事”为先。而X波段有源相控阵雷达、发射及接收天线分置的构型为发展趋势,对必然用得到的技术,可平行发展且优先进行。

编辑:石坚 吴健endprint