海陆通吃

2015-02-03马世强

马世强

电磁拦阻装置的设计特点

现在航母上使用的液压拦阻装置,从原理上讲还是70多年前的设计,除了在防止拦阻索振动、结构材料组成和减速制动性能上有所提高外,整套装置的结构与早期装置没有太大的区别。液压拦阻装置由拦阻索、滑轮组、液压制动缸、蓄能器四大部分组成。当着舰飞机的着舰钩(又称尾钩)钩住甲板上4根拦阻索的某一根后,机体就在受拦阻索制动的情况下作减速滑行。被着舰钩拉出的拦阻索再拉动可动滑轮组向固定滑轮组“收缩”。前者同时带动液压阻尼缓冲缸中的活塞支柱,通过活塞面将制动液由液压缸体上的数个小孔中持续挤压进蓄压器。在挤进过程中制动液被剧列搅拌流动,导致温度上升,飞机的大部分动能就被转化成热能。在制动过程中蓄压器内的气体也被压缩,从而储存了一部分压缩能。拦阻完毕后,蓄压器内的气体膨胀,活塞开始往回移动,使整个滑轮组上的牵引索和甲板上的拦阻索恢复到原来的位置,为下一架飞机的降落作好准备。

这种装置在滑轮组与拦阻索的缠绕上与液压弹射器有相似的地方,也和液压弹射器一样,有一大堆运动部件。美国现代航母上的拦阻索光是隐藏在甲板下的部分重量就超过1470千克,还有粗大的液压活塞和安装有40个滑轮的滑轮架,总的活动部件重量要超过2000千克,这么大的重量都要在舰载机的瞬间冲击下从静止状态进入到运动状态,因此当舰载机着舰钩挂住拦阻索的瞬间冲击力很大!正是由于瞬间冲击力很大,为保险起见,甲板上的拦阻索使用次数据说往往不超过十次,如果制动重型飞机,使用次数还得应酬减少。液压拦阻装置对舰载机着舰时的重量和着舰速度都有严格的要求,早期舰载机在着陆时要求机内燃料基本被消耗完,所挂载弹药要全部抛弃,以免着舰时的拦阻载荷超过机体强度或液压拦阻装置的制动力。尽管对舰载机着舰有着严格的安全规定,但舰载机着舰时拉断拦阻索的情况时有发生,还曾发生过机尾被拉断的事故。两年前,俄罗斯一架苏-33舰载机着舰时,就因为拦阻索被拉断而掉进大海。

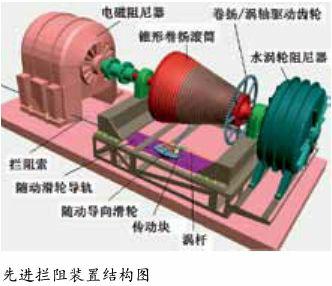

2005年4月,美国海军航空系统司令部选中通用原子公司电磁系统部进行先进拦阻装置系统(AARS)开发工作。通用原子公司提出的技术方案是一种涡轮电力系统,这种系统将陆地机场用拦阻装置中的水涡轮阻尼装置与电磁阻尼装置结合在一起,采用机械电磁混合形式,即主体吸能用机械装置,波动调节利用电磁控制。这样就可以充分发挥两种制动方式的优点,同时克服两者的缺点,因为单纯利用电磁阻尼装置将导致其中的电磁线圈体积过大。美国空军的战术飞机大部分都装备着陆钩,这是因为空军机场上都配置了陆基拦阻系统。早期为盘式摩擦装置,后来改为水(油)涡轮装置。这些拦阻装置已在战后的40多年间得到成功应用。与航母上使用的液压拦阻装置相比,水涡轮拦阻装置具有阻尼峰值低、结构简单及重量轻体积小的优点,但是拦阻功率增大时有阻尼脉动加大不好控制等缺点,两者结合正好取长补短。和液压拦阻装置相比,“福特”号上使用的先进电磁涡轮拦阻装置则有重量轻及体积小的优势。例如,一套MK7-3的重量是43吨,体积也比较大;而电磁装置由液体涡轮阻尼器、锥形卷筒及电磁阻尼器三大部分组成,没有粗大的液压缸体。从美国目前展示的工程样机来看,重量不会超过20吨。

美国先进电磁拦阻装置工作原理很简单,可以看成是用拦阻索的不断抽出转动锥形滚筒,后者再带动设置在轴两端的发电机和水泵。战机刚着舰挂上拦阻索时速度最大,在拦阻制动过程中,速度会降下来,锥形滚筒通过卷扬半径的变化正好适合了降落过程中的速度变化,能为水涡轮的制动创造较佳的吸能缓冲工作条件,也可控制电磁制动过程中的载荷使其工作在最佳位置上(电磁装置可以轻松实现变速,但这样体积太大),可保证在整个制动过程中的制动力均匀不变。舰载机着舰后钩住拦阻索,后者从缆鼓上被抽出,同时带动缆鼓及电磁制动机构高速转动,电磁制动机构此时就成为一个发电机,把飞机的动能转化为电能。与电磁弹射器相比,旋转的电机由于转子线圈与动子线圈对应度更为密集,再加上能利用自身感生电流反向制动,在能量转换过程中就显得“技高一筹”,电流的脉动更为平稳,制动平稳度几乎可以达到理论值。如果电磁弹射器能把弹射载荷的波动控制在2%以下,电磁制动拦阻装置就可以把制动载荷波动控制在小于1%。在拦阻飞机的动态过程中,位于拦阻索两头的电动机能够根据制动过程中的载荷变化主动调整拦阻索的张力峰值,精确控制飞机着舰钩的受力,并且能够通过调整着舰钩两侧拦阻索的长度,使飞机滑行出降落区后停止,不需要再移动就可进行下一架的降落作业。

当然,未来的电磁拦阻装置仅凭电磁涡轮系统完成舰载机的拦阻还不能达到理想的程度。为充分发挥电磁拦阻装置的优势,强度高、重量轻的拦阻索是非常重要的。现有的甲板拦阻装置使用的拦阻索是用高强度钢丝编织而成的,强度虽然够用,但重量也不小。如果是单纯采用电磁制动而不想办法减轻这部分的结构重量,则电磁拦阻装置尚不能达到最理想的状态。解决的办法是采用高强度的碳纤维材料制作成拦阻索,这种材料的强度是现有钢丝索的10倍以上,可以大幅度减少拦阻索重量,从而为尽可能地减少拦阻载荷创造条件(实际上陆基拦阻装置早就在使用轻质高强的尼龙带)。美国已开始在航母上为现役的液压拦阻装置进行高强复合材料拦阻索代替钢缆拦阻索的试验。

电磁拦阻装置对舰载机及航母设计的影响

假如航母采用了理想的电磁拦阻装置,会对舰载机和飞行甲板产生什么样的影响呢?美国人宣传的先进拦阻装置具有如下特点:一是电磁拦阻装置的制动载荷非常平稳,可以延长舰载机的寿命;二是制动阻尼参数变化灵活,提高了回收速度;三是维修简单,能有效降低运行费用。其实,还有更重要的优势还没提到。endprint

使用液压拦阻装置进行着舰制动,舰载机所要承受的载荷最大时可达3倍重力加速度以上。为保险起见,在设计时一般把这个值定在4~5倍重力加速度。俄罗斯舰载机着舰钩的制动载荷设为4.5倍重力加速度,美国的舰载机则是按照5.0倍确定。如果是利用电磁拦阻装置完成制动,加上设计上的保险值,将舰载机着舰钩的载荷值定在3.5倍重力加速度也就够用。载荷值大幅度减少,将使舰载机减少相当大的结构重量。F-18舰载机相对陆基型的结构重量增加了1324千克,主起落架就增重237千克,前起落架增202千克重。之所以要增加这么多重量,是因为着舰钩挂上索后会在机体上产生向下的加速度,因而加大了机体的下沉速度。舰载机起落架加强的原因就是要应付这种额外的增加速度。电磁拦阻装置可以将舰载机的拦阻载荷降低到2.0倍重力加速度,这样着舰钩及起落架的最大载荷也将降到3.5倍。与采用液压拦阻装置时相比,相当于将拦阻载荷降低了一半。这也意味着舰时的下沉速度可以定得低一些,因此在机体结构设计上就可以适当降低冗余。保守估计,电磁装置可以让F-35C减重至少100千克。按照航空界对战斗机增重后果做出的“结构重量增加1千克,起飞重量增加3千克”的结论,减少100千克对飞机的各项战术技术性能的提高都非常有利。当然,在具体设计时减重优势不会全用于提高性能,但可以肯定,电磁涡轮拦阻装置能够显著延长机体寿命。

电磁拦阻装置优异的制动性能,对航母飞行甲板的影响也是非常巨大的。美国现有航母降落甲板的标线宽度是36米,而拦阻索两个水平导向轮的间距要超过40米。之所以要达到这么宽的距离,完全是为了满足安全降落的需要。由于从液压制动装置中抽出的两条索都是绷紧在一套液压作动装置,对称调节很困难,飞机挂索后会因为两侧拦阻索拉出的长度和制动力有差别而存在着向一侧滑出的危险。为了防止舰载机在着舰制动过程中出现偏航,就只能是通过扩大“容错能力”来解决,也就是加宽拦阻索的横跨宽度,同时又限定着舰飞机挂索位置的最大横向偏差值不能超过距拦阻索中心点左右3米的范围。拦阻索的宽度小一些行不行呢?可以小,但为不影响飞机制动方向上的安全性,着舰的精度也得提高,否则免谈。电磁拦阻装置具有优异的对称调节能力,在理论上不管着舰钩挂在拦阻索的任何位置上,只要调节两侧电磁制动装置的制动力,都有可能使飞机恢复到中间的滑行线路上来,这意味着40米的宽度可以让拦阻索有左右10米多可钩索范围。从另一方面看,如果舰载机的着舰精度达到左右3米的程度,电磁装置拦阻索的宽度有30米就能满足安全制动的需要了。现有航母降落区占了很大的面积,采用了电磁拦阻装置后,则在满足安全制动的需要下,降落区面积可大幅度减少。

通常人们认为,对于甲板上的飞机来说,电磁拦阻装置的采用不会对舰载机的降落安全有直接的帮助。一般来说是这样,但如果考虑到电磁装置的工作特点,其优势对提高安全性还是有很大帮助的。按照20年前美国海军的统计,舰载机每次着舰的挂索成功概率约94%。在不成功降落中,挂上不索的主要原因是着舰钩接触甲板时已经超出拦阻区。如果将拦阻区扩大,即将最后一根拦阻索再往后移动,就能进一步提高挂索概率。为什么不那样做?就是受到液压拦阻装置性能的限制。拦阻索的制动过程需要一定的距离,距离不够,则舰载机挂上索也会掉出甲板!现有拦阻装置的制动距离超过了100米,最后一根拦阻索的安装位置受到这个制动距离的限制。电磁拦阻装置制动平稳,可充分利用有限的距离进行制动,因此制动距离可以不超过80米。这意味着最后一根拦阻索可往后再移动10多米,从而可将挂不上索的6%概率给消灭得剩不下多少了。美国海军的实践也证明:只要着舰钩落在拦阻索前面,成功挂索的概率几乎是百分之百!着舰成功概率的提高意味消除了再次降落的危险,因此完全有理由说先进的拦阻装置对舰载机着舰安全有重要意义(有关舰载机挂索概率的分析,详见本刊2014年第8期文章“要多少才算多——小议航母拦阻索数量及布置问题”——编者注)。

舰载机在降落过程中,经常会出现下滑轨迹偏低/高或偏左/右的情况。现有的液压拦阻装置由于拦阻索的两头抽出过程是在同一个液压柱塞缸上进行(这是为了让拦阻索自动具有均衡抽出特性),调节挂索点两侧的拦阻索拉力非常困难,几乎没有对挂索后的飞机进行调整制动方向的能力。因此,舰载机只有挂在拦阻索正中很小的一段范围内,才能操保正确的制动滑行方向。如果偏离正常轨迹稍大,使得挂索点超出了这一小段范围就会导致无法安全制动。此时,为保证安全只能终止着舰并加速复飞,然后重新开始一轮降落过程,这意味舰载机将重新面临着舰的危险。电磁拦阻装置由于拦阻索的两头分别从两个锥形滚筒上抽出,并且可用阻尼电机调整挂索点两侧索上的制动力,因此就具有很强的制动方向调整能力,既可以使飞机挂上拦阻索后能保持笔直的制动滑行,也可以根据甲板上情况让舰载机在制动后直接滑出降落区。这种能力意味着什么?这意味着可以让偏航的舰载机照样挂索着舰,它可以让很多原本要复飞的飞机一次降落成功,而不是不分“清红皂白”一概拉起复飞。减少重复着舰的次数,也等于降低发生危险的概率,实际上也是增加了降落的安全性。endprint

如果从航母飞行甲板设计的角度来看,电磁拦阻装置可调整制动方向的特点,则可以有意识地加以运用来优化飞行甲板设计。例如,可以让所需的甲板降落区宽度缩小,而且缩小的幅度还相当大!目前,现役的航母其降落区的宽度都在35米以上。因为拦阻索的绷索宽度越大,允许着舰钩挂偏的误差也越大,为提高制动过程中的方向稳定性,绷索宽度最大的超过了40米。由于目前舰载机翼展最大的不超过26米,在采用可调整制动方向的电磁拦阻装置后,即便不做其他的改进,降落区宽度就有可能缩小到宽30米。这对提高飞行甲板作业运行效率,是非常有意义的。美国和英国近几年来进行的舰载机精确着舰试验表明,在采用了矢量推力技术和安装了高精度的近距离定位系统后,未来舰载机可实现左右误差不超过1米、前后误差不超过10米的高精度着舰。如果再利用电磁拦阻装置,完全有可能把降落区宽度缩小三分之一以上。英国人在“伊莉沙白”级航母的设计过程中,曾打算采用侧置降落区的飞行甲板设计,即让降落的飞机将左侧机翼伸出甲板,其目的就是减少降落区对飞行甲板上的过度“占据”。如果再结合电磁拦阻装置,甚至可能将降落区宽度缩小到25米。

开发电磁拦阻装置对陆基飞机的意义

纵观媒介和读者对电磁弹射器的热情,几乎都是一致认为中国航母应该一步到位,直接采用电磁弹射器。其实,电磁弹射器并不一定就能适应中国的国情,倒是电磁拦阻装置适应性更强,将会是未来航母的最佳选择。另外电磁拦阻装置可以很方便地应用到所有需要它的地方,不论是飞行甲板还是陆地机场。

美国的陆基战术飞机都安装了着陆钩以缩短降落滑行距离。美国空军在本国的机场几乎都设置了拦阻装置,并且为驻外国的空军部队配备了机动性的拦阻设备拖车。在战时机场受到破坏的情况下,美国空军借助拦阻装置完全可以在200米长的残余跑道上安全降落。相比之下,中国虽然早在20世纪60年代就开始研制水涡轮拦阻装置,海空军机场也几乎都布置了拦阻设备,但由于只能使用拦阻网作为应急手段,因此实际上并未利用这类装置来改善战机的降落性能。中国已经为“辽宁”舰研制了液压拦阻装置,研制航母电磁弹射器和电磁拦阻装置也已经提到议事日程上,也应充分考虑到陆地机场使用电磁拦阻装置的重要性。中国空军的战术飞机如将拦阻制动技术作为常态使用,将有助于提高战时的战术应急能力和生存性。

中国战术飞机不采用拦阻装置而是采用减速伞,可能是从控制结构重量上考虑。美国F-18舰改陆L型使用的着陆钩是34千克,重量稍大于减速伞装置。水涡轮拦阻装置的制动载荷可控制在2.0倍重力加速度以下,如果装备陆基电磁拦阻装置,则在同样的制动距离下可以将制动载荷降低到1.5倍重力加速度。制动载荷的降低有助于将战机上安装的着陆钩结构减轻到接近减速伞的程度!对于类似歼11这样的重型战机来说,着陆钩可以同样安装在尾梁上,而为此付出的重量代价并不比使用减速伞大很多,甚至可以忽略不计。同时,由于采用拦阻装置还可以减少战机轮胎的磨损,因此用着陆钩+拦阻装置取代减速伞还能大幅度降低使用费用,其意义不可小觑!

关心国防建设的军事迷中经常有人建议,中国空军战术飞机应该采用拦阻装置和机动式滑跃起飞跳板来提高在战争中的起降生存性。应该承认,这种建议具有很强的实用性和可行性,在技术上也不存在太大的困难。如果采纳这一建议,再为飞机配备精确的着陆定位系统,则中国空军的野战机场只需要一段200米长度的跑道就能顺利起降战术飞机!从这个角度来说,电磁拦阻装置对海空军的意义都非常大,因此,中国非常有必要尽快研制、列装自己的电磁拦阻装置。

编辑:石坚

20世纪60年代,随着国产歼击机速度的提高,我国开始研制飞机拦阻系统。根据国内工业技术基础,我国选择的以拦阻网为拦阻介质的飞机拦阻系统。我国第一种飞机拦阻系统“拦阻-1”于60年代后期投入使用,然后又进行了改进改型设计。“拦阻-1”型飞机拦阻系统采用水压涡轮设计,由水压涡轮、拦阻网、拦阻带等组成。拦阻原理是在容器内注入一定的液体,然后把涡轮通过拦阻带与拦阻网相连。当飞机撞网后,拉动拦阻带,后者带到涡轮转动,在转动的过程中,液体会对涡轮产生阻力,这样就可以把飞机的动能逐渐消耗掉,达到降低飞机降落距离的目的。这种拦阻系统具备拦阻阻力大、刹车力柔和、噪声小、结构简单等优点。

进入20世纪80年代,随着歼7、歼8等新型战机的投入使用,国产歼击机在速度和重量上都有了较大的提高,因此需要新一代飞机拦阻系统,为此我国研制了“拦阻-2”型飞机拦阻系统。与“拦阻-1”相比,它最大的特点是采用尼龙带式拦阻网,替代了原来的钢丝绳。这样既减轻了系统的重量,加快了撤放的速度,又避免了对被拦阻飞机造成较大的损伤。90年代随着引进的苏-27、苏-30等重型作战飞机的服役,原来的国产拦阻系统已经不能适应使用的要求。像苏-27的空重已经超过15吨,而国产歼6、歼7作战飞机的最大起飞重量还不到10吨重。这样我国又研制了“拦阻-3”型飞机拦阻系统,主要增大拦阻网的能力,以解决重型作战飞机的拦阻问题。不过使用部队也发现现有的拦阻系统存在较多的问题。首先是机动不便,国产拦阻系统均属于固定安装,需要事先确定基座,费时费力,抗毁能力和机动作战能力较差。另外就是不能调节飞机的重量范围,而随着空军作战训练水平的提高,特别是远程机动作战能力的增加,一个场站可能要保障多型作战飞机起降,这样就会出现苏-30和歼7B在同一个机场训练的情况。在这种情况下,国产拦阻系统只能按照苏-30来设定相关的参数,对于歼7B来说,就会出现飞机承受的拦阻载荷可能会超过指标限定问题,使飞机产生损伤。针对这种情况,新世纪我国研制了机动式飞机拦阻系统。从相关新闻报道来看,这种系统收放时间不超过2小时,拦阻系统采用技术先进的液压控制旋转多盘摩擦式制动器。它的拦阻力大小可依据飞机重量及速度进行调节.使得被拦阻的不同类型飞机受到的载荷最小。满足了空军新时期作战训练的需要。endprint