全球化时代跨界民族国家认同的心理机制*

2015-02-01秦秋霞于海涛乔亲才

秦秋霞 于海涛,2 乔亲才

(石河子大学1师范学院; 2心理学综合实验室; 3心理应用研究中心, 新疆 石河子 832003)

1 问题提出

进入21世纪, 全球化犹如一股不可阻挡的潮流, 把世界上所有的国家紧密地联系在一起。全球化是以经济全球化为起始, 包括政治、经济、文化各个领域的、不断推进的、动态的过程。国际贸易、跨国公司、旅游和学术交流让许多人在全球流动, 辗转于不同国家。人们不仅因为商务、学业和旅游在世界各地流动, 而且也通过媒体、资讯、互联网等各种渠道获得其他国家的经济、政治、文化和社会生活等方面的信息, 世界似乎被压缩了, 人们被“混置”于不同的制度、文化、思想和信仰的环境下。不同民族之间的交流为不同文化和价值观念的冲突与碰撞提供了场域, 人们需要重新界定自己的国家身份(Arnett, 2002)。全球化使认同成为真正的问题, 也使国家认同问题凸现出来。

1.1 全球化影响国家认同

全球化使得产品、服务、信息、文化在不同国家自由流动, 人们辗转于不同国家是常有之事。个体可能会拥有4到7种重要的社会身份(Roccas &Brewer, 2002), 这些身份认同会随着环境的变化而变化。比如, 一名跨国公司的员工, 他可能是美国公民, 同时又可能在中国工作。他的国家认同指向美国, 他的文化认同是对中华文化的吸收与接纳, 他的经济身份却属于跨国公司。如果跨国公司属于欧洲或非洲某个国家, 而不是美国, 这时的多重身份更复杂。随着个人的社会身份的增加, 人们需要不断思索如何表征这些不同的社会身份, 如何梳理各种身份认同间的关系?

1.1.1 全球化削弱国家认同

一些学者认为, 当人们成为产品和服务的全球消费者、信息的全球拥有者时, 政府塑造并维持国家认同同质性的能力受到挑战(Ariely, 2012a)。政府对人们的文化和思想进行操控不再像原来那么容易(Kaldor, 2004)。Audi (2009)认为随着全球化的不断深入, 社会、经济、政治方面的变化使得国家的历史传承和传统文化不再像原来那么重要, 人们建构国家认同的方式也相应发生了变化。人们对身份的界定不再基于规定的社会角色, 更多的是依据自己的选择。身份选择的自由性会导致个体认同混乱,客观上削弱国家认同(Hermans & Dimaggio, 2007)。

1.1.2 全球化增强国家认同

虽然有研究者认为全球化导致的文化多样性重塑了国家的意义, 进而削弱了国家认同。但也有研究者认为, 重塑过程会使国家成员不断反思国家的意义和功能从而增强国家认同(Smith,2007)。国家身份为人们提供了归属感, 全球化会使人们对身份归属和安全感的需求比以往更强烈,从而出现更高的国家认同(Ariely, 2012b)。

1.1.3 认同内容的调节作用

Kunovich (2009)认为全球化到底是削弱国家认同还是增强国家认同, 与国家认同的具体内容有关。由国家符号唤起的文化认同将国家作为抽象的社会实体, 国旗作为国家符号代表着国家的核心价值观, 呈现国旗可以启动这些价值观(Butz,Plant, & Doerr, 2007), 但并不会使个体关注政治体制、民生政策和经济发展等问题(Schatz &Lavine, 2007)。Reeskens和 Hooghe (2010)通过 33个国家的调查发现, 所有国家都存在着族群身份和公民身份这两种国家认同成分, 但这两种成分的比重在不同国家存在差异。在民主国家, 人们在公民身份认同上的得分更高。Reeskens和Wright (2011)对欧盟31个国家的研究发现, 主观幸福感不仅依赖于国家认同的程度, 还与国家认同的内容密切相关。在公民身份认同上得分越高,个体的主观幸福感越高; 族群身份认同上得分越高, 个体的主观幸福感越低。

1.2 跨界民族国家认同的特殊性

跨界民族是指所有因政治疆界与民族分布地域不相一致且跨国界而居的民族(梁茂春, 2012;于海涛, 2012)。境内和境外的跨界民族虽然处于不同的国家, 但是他们使用同样的语言, 信仰同样的宗教, 具有相同或相似的风俗习惯, 再加上临近疆界的地缘条件, 与国外的亲戚、朋友有着扯不断的联系, 使得跨界民族的国家认同具有复杂性、模糊性和不稳定性。

1.2.1 跨界民族国家认同的复杂性

在具体的国家概念下, 跨界民族同时具有族群身份和国家的公民身份。双重身份构成了跨界民族对本族群与国家互补性的认同。在全球化冲击下, 作为信徒的宗教信仰体现的是个人的价值需求和思想自由, 作为公民的国家成员身份体现的是现实利益与生存保障的需求(王卓君, 何华玲,2013)。相对于公民身份固定的责、权、利规定, 信徒身份的认同标准、认同情境是不断变化的、不确定的, 而且会因个体文化素质、信仰层次等主观情况和所处国家政策环境、具体情境等客观场景而不同(桂榕, 2011)。随着全球化的推进, 人们可以更容易的将两个国家的经济发展水平、政治稳定性、政府部门的管理效能、法律体系的健全程度进行比较, 人们在身份界定上更强调个体的感受, 不再依赖传统和权威(Audi, 2009)。吴琼(2012)的研究就发现了国家认同的复杂性:在个人层面比较两国的哈萨克族有什么不同时, 有97.8%的被调查者认为生活在哈萨克斯坦的哈萨克族生活水平要高于自己, 并表现出内心的羡慕,说明国家认同程度与现实情境中的对比要素有关,而对比要素的影响程度又与个人的现实生活水平有关; 在对国家层面进行比较时, 有 85.1%的被调查者认为我国政策好、社会稳定, 社会制度和国家政策优于哈萨克斯坦。因此, 个体文化素质、信仰层次等个体因素和所处国家的民族政策、具体情境等情境因素, 还有国家的全球化水平、国际贸易等宏观因素都会影响到跨界民族的国家认同。

1.2.2 跨界民族国家认同的模糊性

国家认同不仅包括个体确认自己属于哪个国家, 还包括个体对所属国家的归属感和依恋感,以及以所属国家为荣的自豪感。根据马斯洛的需要层次理论, 归属需要是人的基本需要, 归属需要得不到满足会影响人的正常发展, 因此个体总是会不断地寻找自己的身份归属。经过划界, 跨界民族通过公民身份确定了自己的社会归属, 但对国家的心理归属还没有确定下来。在现实中,跨界民族因其分布格局的文化多样性、地区差异性等特点, 以及越来越频繁的人口流动、迁移的趋势, 使得散杂居地区与边疆聚居地区民众的国家认同有着明显的差异。龙耀和李娟(2007)对西南边境跨界民族的研究发现, 边疆聚居地区的底层民众家族或血缘意识较强, 地域认同意识浓厚,他们更多关注血亲、姻亲以及族群观念, 国家认同和国民身份认同淡漠。另外, 跨界民族地区远离国家权力中心, 国家在边民的意识中只是一个抽象的概念(龙耀, 李娟, 2007 )。

1.2.3 跨界民族国家认同的不稳定性

跨界民族因同一民族跨界而居形成了与他国同族居民的社会文化网络, 使以地缘为基础、以族缘为纽带的跨国流动便利而频繁, 致使跨界民族的国家认同极不稳定(何明, 2010)。如, 东北边界的朝鲜族利用其亲缘、人缘关系和语言相同、习惯相近等特点, 以探亲、劳务等形式大量流入韩国, 年轻女性通过跨国婚姻加入韩国(王纪芒,2008); 西北边界的返乡哈萨克族大学生在哈萨克斯坦“回归”移民政策和去哈萨克斯坦务工、探亲及移民人群的影响下外流到哈萨克斯坦(李娜,2010)。吴琼(2012)的研究发现, 在被调查的 403人中有 71.7%的哈萨克族表示如果有条件会移居哈萨克斯坦, 说明新疆哈萨克族移居哈萨克斯坦的意愿是比较高的, 而愿意移居的原因除了有亲属外, 主要因素是认为哈萨克斯坦的生活水平较高。郑宇和曾静(2010)的研究表明, 边民的跨国流动与国家认同的不稳定密切相关, 流动方向与国家认同选择及其强弱变化之间拥有一致性。

1.3 建构跨界民族的国家认同刻不容缓

我国的跨界民族主要有蒙古族、朝鲜族、俄罗斯族、哈萨克族、柯尔克孜族、乌兹别克族、塔吉克族、京族等, 而大多数主要分布在新疆地区。新疆有47个少数民族, 其中维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔吉克、蒙古、俄罗斯、乌兹别克等民族跨界而居, 哈萨克族、蒙古族、吉尔吉斯族(柯尔克孜)、乌兹别克族(乌孜别克)、塔吉克族和俄罗斯族分别为哈萨克斯坦、蒙古人民共和国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和俄罗斯联邦的主体民族。这些民族与境外主体民族在语言、宗教和文化上有着传统的联系。一旦跨界民族的国家认同偏低, 就会影响跨界民族的国家情感, 危及新疆地区的社会稳定。在全球化高度发展的今天,由于新疆跨界民族的分布态势、周边国家的民族问题现状、国际形势的变化以及跨界民族国家认同的复杂性、模糊性和不稳定性, 如何建构跨界民族的国家认同成为刻不容缓的问题。国家认同的形成和建构并不是国家一厢情愿所能达到的,应该是国家和个人双方互动的结果。国家认同来源于个体的国家知觉, 这种知觉不仅依赖于对国旗、货币等国家符号、文化符号和历史符号的自豪, 还依赖于对教育、健康关爱和经济体制等社会服务的自豪。只有同时满足个体的心理归属和功能服务需求时, 个体所建构的国家认同才更牢固。因此, 理清跨界民族国家认同的内容也就成了首先要解决的问题。

2 国家认同的内容及其影响因素

2.1 国家认同的内容

从 20世纪 70年代, 人们一直将国家作为身份认同和自我界定的重要对象。只不过, 由于关注视角和关注焦点的不同, 人们看待国家的方式存在差异。有人关注国家在国际上的地位, 有人关注国家的社会功能; 有人关注国家的历史传承和传统文化, 有人关注国家的公民权利和义务(于海涛, 张雁军, 乔亲才, 2014)。

Routh和Burgoyne (1998)用两种依恋来反映人们对国家的知觉:一种是文化依恋, 即对国旗、货币等国家符号、文化符号和历史符号的自豪。另一种是功能依恋, 即对教育、健康关爱和经济体制等社会服务和机制好坏的判断, 并在此基础上形成的国家知觉。Schatz和Lavine (2007)认为由国家符号、文化符号和历史符号等唤起的文化依恋将国家作为抽象的社会实体, 关注的是国家能为自己带来的自豪感和积极认同; 而由政治体制、民生政策和经济发展等唤起的功能依恋将国家作为具体的功能系统, 关注的是国家社会、政治、经济体制的实用性, 以及这些体制能为国家公民带来的实惠。

Smith (1991)认为, 人们对国家有两种不同的观点:一种观点认为国家是政治实体, 公民资格由司法界定, 不需要考虑民族血统, 基于公民权利和义务的政治文化是人们的共享文化; 另一种观点认为国家的核心是传承, 通过祖先和血统来界定国家身份, 共享文化来源于民族传统和民族符号。根据这两种观点, Rothì, Lyons和Chryssochoou(2005)将国家认同区分为传统文化认同和公民身份认同。基于共享历史和传承的心理边界划分,再加上对国家符号和传统文化的依恋, 反映的是人们的传统文化认同; 基于共享政策的心理边界划分, 再加上对国家公民实践的依恋, 反映的是人们的公民身份认同。通过验证性因素分析, 他们发现传统文化认同和公民身份认同并不是相互对立的, 而是正交关系。两者区分的侧重点在如何确定国家身份的心理边界上, 而不在个体是否认同国家上(Rothì et al., 2005)。而且, 国家认同内容的不同导致个体在群际关系上存在差异(于海涛, 张雁军, 乔亲才, 2014)。

2.2 群际歧视与国家认同

Verkuyten和Yildiz (2007)以土耳其裔荷兰人为被试的研究发现, 个体知觉到的社会排斥越多,族群认同越高, 对荷兰的国家认同越低。也就是说, 少数群体知觉到歧视后通过提高内群认同来缓解歧视所带来的心理伤害。Jasinskaja-Lahti,Liebkind和Solheim (2009)认为, 知觉到的群际歧视会阻碍少数群体形成国家归属感。肖锐和胡琦(2011)的研究表明, 18~25岁的哈萨克族青年人有16.7%的个体认为民族矛盾很多, 同时只有16.67%的个体将自己的身份归属为中国人。Meeus, Duriez, Vanbeselaere和Boen (2010)发现在公民认同上得分高的弗拉芒人对摩洛哥人的偏见更低, 认为摩洛哥人的到来会促进比利时的发展;在文化认同上得分高的个体对摩洛哥人的偏见更高, 认为移民会对主流文化产生威胁, 应该禁止摩洛哥人移民。

2.3 宗教认同与国家认同

民族和宗教群体除了提供积极认同、确定性和归属感外, 还提供文化观、世界观和丰富的意义(于海涛, 金盛华, 2013)。Wright, Citrin和Wand(2012)发现“信仰基督教”是美国人认同的重要特质。穆斯林认同与土耳其认同间有很强的正相关,即穆斯林认同是当今土耳其裔荷兰人认同的负向影响因素(Verkuyten & Yildiz, 2007)。肖锐和胡琦(2011)发现岁数越大的哈萨克族人对宗教的认同感越强, 越将自己的首要身份归属为穆斯林。宗教对国家认同具有重要作用, Sorek和Ceobanu以以色列人为研究对象探讨了宗教与国家认同的关系。结果表明, 如果宗教是非主流的, 信仰宗教的民众在国家认同和国家自豪感的每一个维度上都低于非宗教信仰民众; 另一方面, 如果宗教合法,会为国家认同提供动力, 信仰宗教者的国家认同和国家自豪感均偏高(Sorek & Ceobanu, 2009)。

2.4 内隐理论与国家认同

对于族群的看法, 普通民众有两种不同的观点:一种是本质论(认为不同族群间存在本质差异,Ossorio & Duster, 2005), 一种是社会建构论(否认不同族群间存在本质差异, 认为族群是社会建构的, 是在历史情境中由于社会原因或政治原因而创造的, Tate & Audette, 2001)。本质论以心理本质的自然类别为基础, 强调族群的可区别性和族群的生物学基础。换句话说, 本质论将不同族群看作“老虎”和“金子” (Dar-Nimrod & Heine, 2011),认为每个族群都有一些独立于知觉者的内在的重要属性(Plaks, Malahy, Sedlins, & Shoda, 2012)。而社会建构论将不同族群看作“椅子”和“桌子”, 认为族群并不具有某些固有的、内在的属性, 不论是出于简化动机还是由于群体边界功能, 族群都是知觉者类别化的(Hong, Chao, & No, 2009)。研究表明, 少数群体持有的内隐理论会影响他们对主流文化的适应(于海涛, 张雁军, 金盛华,2014)。No等人(2008)通过让被试回忆 15次和回忆 2次与美国文化和美国白人的积极经历作为高、低水平文化凸显性启动组。结果表明:持社会建构论的亚裔美国人在回忆 15次积极经历的条件下报告了更高的美国认同; 持本质论的亚裔美国人在两种回忆条件下的美国认同差异不显著。于海涛(2013)以维吾尔族大学生为研究对象,发现在民族本质论上得分高的个体更倾向于将自己的身份归属为维吾尔人, 在社会建构论上得分高的个体更倾向于将自己的身份归属为中国人。

2.5 全球化水平与国家认同

全球化的水平与国家认同息息相关(于海涛,张雁军, 乔亲才, 2014)。随着全球化的推进, 人们不断地接受、吸收外来文化, 并将外来文化整合到本土文化中, 对人们的身份认同产生了影响(Arnett, 2002)。同时, 全球化使得人们在身份界定上更强调个体的感受, 不再依赖传统和权威(Audi,2009)。因此, 人们可能更偏好国家认同的公民身份, 不再强调本土文化的先赋特征。Kunovich(2009)的研究表明:在发达国家、经济全球化和文化全球化国家, 相对于文化认同, 人们在公民身份认同上得分显著偏高; 对于政治全球化国家,人们在公民身份认同和文化认同上差异不显著。Staerklé, Sidanius, Green 和 Molina (2010)的研究表明:在低社会不平等的国家, 多数群体的国家认同显著高于少数群体的国家认同; 多数群体和少数群体的国家认同在人类发展水平上差异不显著, 当控制族群多样性和社会不平等时, 全球化水平会影响族群认同与国家认同的关系; 相对于高发展水平国家, 低发展水平国家民众的族群认同与国家认同的关系更强, 也就是说, 在低发展水平国家人们更倾向于从族群角度来界定国家(Staerklé et al., 2010)。

3 研究构想

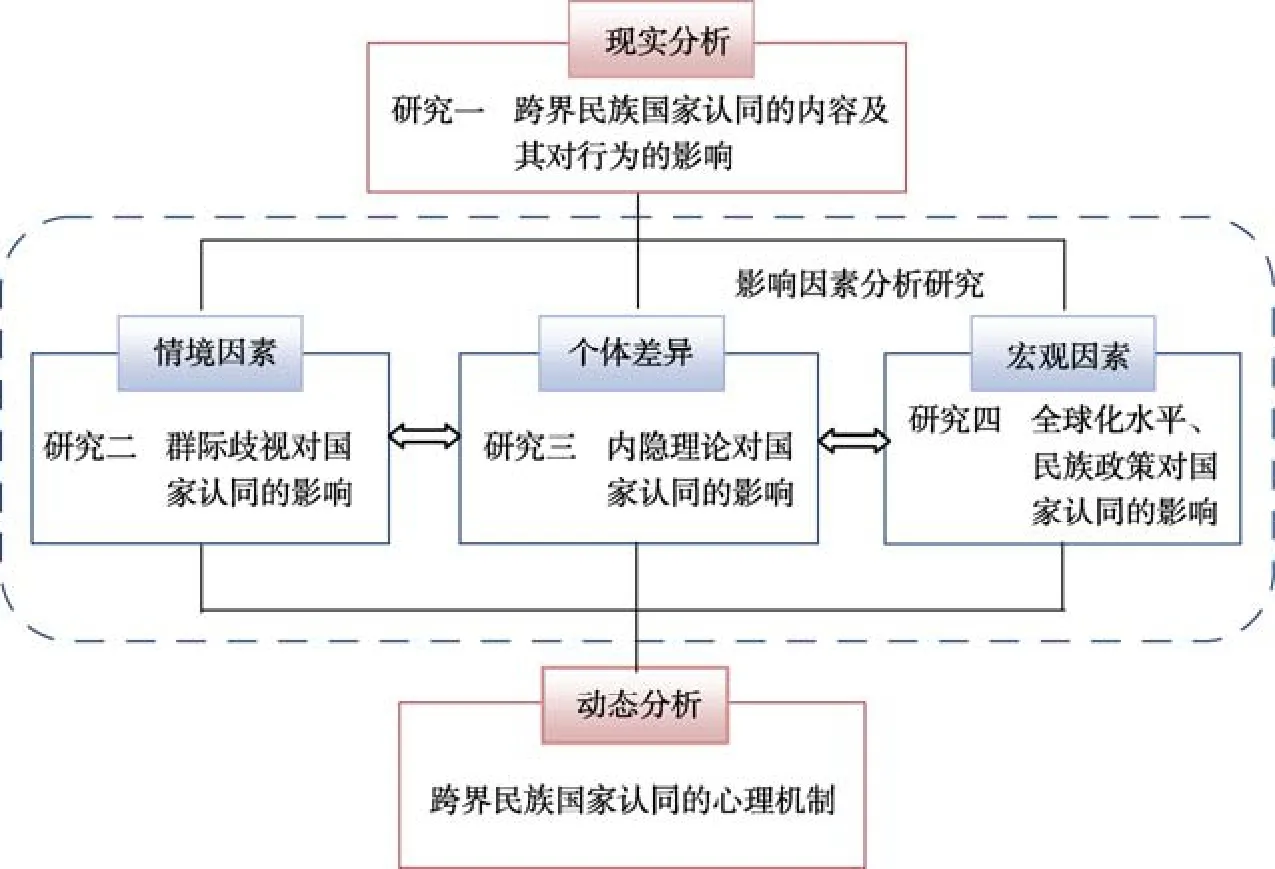

本项目拟从跨界民族国家认同的复杂性、模糊性和不稳定性出发, 采用现场调查和实验室实验相结合的方法, 从理论与实证两个方面通过 4个研究探讨跨界民族国家认同的影响因素, 理清跨界民族国家认同的心理机制。研究思路见图1。

3.1 跨界民族国家认同的内容及其对行为的影响

现实中, 由于社会身份的复杂性, 个体的社会认同同时包括家族认同、地域认同、族群认同、宗教认同、国家认同、文化认同等不同层次。社会认同的作用在于满足个体的需要(赵志裕, 温静,谭俭邦, 2005), 即使是对国家的认同也包括以文化归属为基础的文化认同和以制度功能为基础的公民认同, 其中文化认同满足个体的归属需要,公民认同满足个体的功能需要。文化认同是指以共享历史和传承为基础的心理边界划分, 再加上对国旗、货币等国家符号和传统文化的依恋; 公民认同是指以共享的政治、经济、文化政策为基础的心理边界划分, 再加上对教育、健康关爱和经济体制等社会服务的依恋(Rothì et al., 2005)。

研究者让美国出生的美国人对一些代表“真正”美国人的特质进行排序, 结果发现“信仰基督教”是美国认同的重要特质(Wright et al., 2012)。不但是美国, 即使在整个欧洲, 随着穆斯林移民的不断增多, “信仰基督教”在国家认同中的比重也越来越凸显。Kunovich (2006)以欧洲17个国家的研究发现, 宗教是国家认同的基础。当主流群体知觉到外来群体的威胁时, 更强调宗教的重要作用, 以便提高移民群体的准入标准, 限制外来群体移民。对于美国和欧洲大多数国家来说, 基督教是民众的主流宗教信仰, 犹太教、伊斯兰教是外来移民的主要信仰。对于中国的主流群体来说, 并不存在宗教信仰, 而维吾尔族、哈萨克族信仰伊斯兰教, 其国家认同中是否存在着宗教成分?其国家认同是否也由文化认同和公民认同构成?Kunovich (2009)以31个国家的研究发现, 相对于文化认同, 少数民族群体更强调公民认同。对于维吾尔族和哈萨克族等跨界民族群体, 是否更强调公民认同呢?

图1 研究思路图

文化认同和公民认同可以导致不同的心理与行为。Wright等(2012)要求被试按代表真正美国人的程度将“遵守美国的制度和法律”、“平等对待每个人”、“出生在美国”和“信仰基督教”四种特质进行排序。其中“遵守美国的制度和法律”、“平等对待每个人”代表美国认同的公民特质, “出生在美国”和“信仰基督教”代表美国认同的族群特质。研究表明, 人们越是将代表公民身份认同的特质排在前面, 越容易接受移民, 并将教育程度和工作能力作为移民的准入标准; 越是将代表族群身份认同的特质排在前面, 越不容易接受移民, 并将语言能力作为移民的准入标准。由这一研究可以推论, 个体在文化认同上得分越高, 知觉到外来文化对主流文化同质性和特异性的威胁越高,越担心主流文化会受到外来文化的污染, 越担心国家会受到外来攻击, 必须时时保持警惕; 在公民认同上得分越高, 越关注国家的政治体制和外交政策, 越认为自己能够影响到国家的环境和政策, 每周也会花费更多的时间关注国家的政治信息。对于维吾尔族、哈萨克族等跨界民族来说, 个体在文化认同上得分越高, 越喜欢效忠誓言、升旗仪式和重修英雄纪念碑等符号性行为; 在公民认同上得分越高, 越愿意了解政府的体制, 关注国家的教育政策、医疗改革、公共基础设施建设等功能性行为。对上述推论的验证也是本研究要解决的主要问题。

本研究将通过三个子研究对上述三个问题进行解答:首先, 通过专家研讨、面对面访谈和开放式问卷调查, 收集维吾尔族和哈萨克族民众对国家的看法, 基于扎根理论将收集的资料进行开放编码、主轴编码和选择编码, 获得跨界民族国家认同的内容。其次, 在质性分析的基础上参考Pehrson和Green (2010)、Reeskens和Hooghe (2010)的问卷, 旨在编制符合跨界民族实际状况的国家认同测量工具。最后, 选取维吾尔族和哈萨克族民众进行问卷调查, 旨在了解维吾尔族和哈萨克族的国家认同现状, 在文化认同和公民认同上得分高的个体分别关注国家的哪些行为, 分别采用哪些行为来表达自己的爱国情感。

3.2 群际歧视对国家认同的影响

研究一通过质性分析和问卷调查, 验证跨界民族国家认同由文化认同和公民认同两种成分构成, 并且在文化认同上得分高的个体更关注符号性行为, 在公民认同上得分高的个体更关注功能性行为。然而, 当个体知觉到群际歧视时这两种成分又会发生哪些变化?民族认同和穆斯林认同又起着什么作用呢?

歧视可以分成个人歧视和制度性歧视, 个人歧视是指一个或少数几个人以某种方式蓄意地伤害或限制少数群体成员; 制度性歧视是指通过一套精细的社会规范体系和法律体系使少数群体在教育、住房、交通、就业和公共设施等方面受到限制, 制度性歧视可能是被社会期待和接受的,并且是被合法化的(麦格, 2007)。研究二所提到的歧视主要指个人歧视。研究发现, 少数群体知觉到歧视后通过提高宗教认同来缓解歧视所带来的心理伤害(Verkuyten & Yildiz, 2007), 并且阻碍其国家归属感的形成(Jasinskaja-Lahti et al., 2009)。对于维吾尔族、哈萨克族等跨界民族来说, 群际歧视也可能会影响其民族认同和宗教认同, 并进而影响其文化认同。但群际歧视可能不会影响个体的公民认同。

研究二将通过两项子研究, 采用问卷调查来解答这些问题。首先, 本研究预期维吾尔族、哈萨克族个体知觉到的群际歧视越多, 民族认同越高, 国家认同越低; 民族认同在群际歧视和文化认同中的中介作用显著; 群际歧视不会影响个体的公民认同。其次, 本研究预期维吾尔族、哈萨克族个体知觉到的群际歧视越多, 宗教认同越高,国家认同越低; 宗教认同在群际歧视和文化认同中的中介作用显著; 群际歧视不会影响个体的公民认同。

3.3 内隐理论对国家认同的影响

项目组在前期研究中已发现民族内隐理论会影响维吾尔族大学生的国家认同(于海涛, 2013)。因此, 研究三在研究一将国家认同分成两种成分的基础上, 探讨民族内隐理论对文化认同和公民认同的影响。民族内隐理论如何影响维吾尔族和哈萨克族的文化认同和公民认同?启动维吾尔族、哈萨克大学生的民族内隐理论能否影响他们的国家认同?

研究者通过给被试呈现具有说服力的虚构文章启动被试的民族内隐理论, 启动主要是通过随机呈现两篇表面上看起来像摘自《时代》杂志的虚构文章, 其中一些被试阅读的文章支持本质论的观点, 另一些被试阅读的文章支持社会建构论的观点。研究发现, 读到表述本质论文章的亚裔美国人相对于读到表述社会建构论文章的个体,更少认同美国文化(No et al., 2008)。根据No等人的研究, 本研究推论, 持本质论的维吾尔族、哈萨克族更可能将民族间的差异看作是根深蒂固的,国家认同显著偏低。相对而言, 持社会建构论的个体更倾向于在不断变化的情境中理解自己的身份。持社会建构论的维吾尔族、哈萨克认为民族分类是比较随意的, 不同民族的特质是互相重叠的, 他们不会将民族成员看作有意义的区分, 不会阻止个体与其他民族成员的平等相处, 国家认同显著偏高。

研究三通过两项子研究, 试图解答以上问题:首先, 本研究参考No等(2008)的研究范式让维吾尔族和哈萨克族大学生回忆15次和回忆2次与汉族人交往的积极经历作为高、低水平文化凸显性启动组, 预期持社会建构论的个体在回忆 15次积极经历的条件下报告了更高的文化认同和公民认同; 持本质论的个体在回忆15次积极经历下报告了更高的公民认同, 在两种回忆条件下的文化认同差异不显著。其次, 参考 Chao, Hong和Chiu (2013)的研究范式启动维吾尔族和哈萨克族大学生的民族内隐理论, 预期本质论启动条件下个体报告更低的国家认同, 社会建构论启动条件下个体报告更高的国家认同。

3.4 全球化水平、民族政策对国家认同的影响

全球化迅速改变着传统的生活方式和观念。但全球化对国家认同的挑战, 只有伴之以多民族国家内部治理的失败, 才会真正引发国家解构的实质后果(王卓君, 何华玲, 2013-07-26)。因此, 完善国家功能、强化民主治理的绩效, 才是多民族国家破解国家认同危机的有效途径。研究四在研究一将国家认同分成两种成分的基础上, 探讨全球化水平、民族政策对文化认同和公民认同的影响。管理体制、民生政策和经济发展水平如何影响个体的国家认同?民族政策如何影响个体的国家认同?

Kunovich (2009)使用国际旅游、外国人口的比例、国家信件交往、互联网使用、语言多样性、信仰多样性等指标测量文化全球化, 使用在联合国中的地位、政治稳定性、政府部门的管理效能、法律体系的健全、预防腐败的能力等指标测量政治全球化, 使用人均 GDP、国家贸易、外国投资比例、潜在的进口壁垒、平均关税税率、国家贸易税等指标测量经济全球化。结果表明:在经济全球化和文化全球化国家, 相对于族群身份认同,人们在公民身份认同上得分显著偏高; 对于政治全球化国家, 人们在公民身份认同和族群身份认同上差异不显著(Kunovich, 2009)。还有研究者使用人均寿命、教育普及程度和人均GDP作为社会发展指标, 用族群多样性、文化多样性和信仰多样性作为族群多样性指标, 用收入不平等和财富分配不均的基尼系数作为社会不平等指标。结果表明:在低社会不平等的国家, 多数群体的国家认同显著高于少数群体的国家认同; 多数群体和少数群体的国家认同在社会发展水平上差异不显著, 当控制族群多样性和社会不平等时, 社会发展水平会影响族群认同与国家认同的关系; 低发展水平国家的民众更倾向于从族群角度来界定国家(Staerklé et al., 2010)。Kunovich 将全球化分解为文化全球化、经济全球化、政治全球化 3个层面, 并采用具体的指标进行测量, 更全面客观地反映了不同国家的全球化水平。但这些指标大多来源于相关部门的客观统计, 离普通民众的日常生活比较远, 更不容易真切地体会到。Staerklé等人使用的社会发展指标、族群多样性指标、社会不平等指标, 跟日常生活息息相关, 更容易影响普通民众的社会认知。考虑到跨界民族生活在边疆地区、多民族聚居地区, 使用社会发展指标、族群多样性指标、社会不平等指标测量全球化发展水平更合适。

研究四通过两项子研究, 试图解答上述问题:首先, 采用纵向研究和横断研究相结合的方法, 用政治体制、民生政策和经济发展作为社会发展指标, 用族群多样性、文化多样性和信仰多样性作为族群多样性指标, 用收入平等感知和财富分配感知作为社会不平等指标, 连续 4年每年调查一次, 旨在考察社会发展水平对国家认同的影响。其次, 参考于海涛(2013)的研究范式, 让维吾尔族和哈萨克族大学生阅读杜撰的网络调查启动多元文化民族政策和同化民族政策。本研究预期同化民族政策启动条件下, 个体的国家认同显著偏低, 民族认同和穆斯林认同起着中介作用。

4 总结

我国新疆与中亚五国毗邻、并与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦三国直接接壤, 维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等跨界民族与国外同源民族直接毗邻, 与境外一些民族在语言、宗教和文化上有着传统的联系, 相互影响最直接最迅速。考虑到民族感情、文化特征、宗教信仰、风俗习惯、地缘联系、历史渊源等因素构成的文化心理,还有边疆居民以探亲、劳务、求学等形成导致的跨国流动, 课题组成员一致认为跨界民族所建构的国家认同既应该满足人们的情感归属需要, 又应该满足人们的功能服务需要, 二者缺一不可,任何一种需要的缺失都会导致国家认同的不稳定。

20世纪心理学对国家认同的国际研究主要受社会认同理论的影响, 国内学者对国家认同的研究主要受社会认同理论和中华民族多元一体格局理论的影响。费孝通(1989)认为, 中国的民族概念包括两个层次:一是中华民族统一体, 二是组成中华民族的56个民族。因此, 民族认同包括对中华民族的认同和 56个民族成员对各自民族的认同两个层面, 其中前者又叫国家认同( 珺高文 , 赵志裕, 杨宜音, 冯江平, 2013)。这时候的国家认同研究主要强调对国家符号、文化、历史的依恋和对国家的情感归属。随着全球化的推进, 个体在不同国家间的流动更容易, 人们不但强调国家的情感归属, 还关注国家的服务功能, 使得国家认同的内容更宽泛了(于海涛, 张雁军, 乔亲才,2014)。如:Routh和Burgoyne (1998)用文化依恋和功能依恋来反映人们对国家的知觉(Schatz &Lavine, 2007), Rothì等人(2005)将国家认同区分为传统文化认同和公民身份认同。同时, 以往研究中将国家认同分成文化认同和公民认同两种成分, 主要研究的是美国和欧洲。对美国和大多数欧洲国家来说, 基督教信仰是国家的主流宗教信仰, 因此信仰基督教是国家认同的重要特质(Kunovich, 2006, 2009; Wright et al., 2012)。对于中国的主流群体来说, 并不存在宗教信仰, 国家认同中应该不存在宗教认同成分。而维吾尔族、哈萨克族又信仰伊斯兰教, 其国家认同的具体内容也就有了研究的价值。因此, 本研究突破以往单纯从情感归属上探讨民族认同与国家认同关系的研究范式, 将国家认同分为文化认同和公民认同, 并编制符合中国民族实际状况的国家认同问卷。这是本研究要解决的核心科学问题, 也是本研究的一大创新点。

以往研究中, 研究者将国家认同分成文化认同和公民认同两种成分, 主要探讨认同内容对群际关系的影响(于海涛, 张雁军, 乔亲才, 2014)。Meeus等人(2010)使用 8道题目测量比利时弗拉芒人的国家认同, 其中 4道题目测量族群身份认同, 4道题目测量公民身份认同。结果表明, 在公民身份认同上得分高的弗拉芒人对摩洛哥人的偏见更低, 认为摩洛哥人的到来会促进比利时的发展; 在族群身份认同上得分高的个体对摩洛哥人的偏见更高, 认为移民会对主流文化产生威胁,应该禁止摩洛哥人移民。Wright等人(2012)发现,个体越强调公民认同的重要性, 越容易接受移民,并将教育程度和工作能力作为移民的准入标准;越强调族群认同的重要性, 越不容易接受移民,并将语言能力和宗教信仰作为移民的准入标准。Pehrson, Vignoles和Brown (2009)对31个国家的研究发现, 人们越是基于国家语言来界定国家身份, 越认为移民导致犯罪比率增高、移民抢走了就业机会; 越是基于国家公民来界定国家身份,越认为移民有利于国家的经济发展, 移民带来了新观点和新文化。这些研究都是将国家认同作为前因变量, 探讨强调文化认同或公民认同的不同个体对待外群体的态度差异和行为差异。而本研究将国家认同作为后果变量, 探讨群际歧视(情境因素)、民族内隐理论(个体差异)和全球化水平(宏观因素)对国家认同的影响, 理清跨界民族国家认同的心理机制。这既可以扩展国家认同的研究领域, 又有利于研究者更好地理清国家认同。

另外, 本研究通过 4年的追踪调查, 将会及时把握跨界民族国家认同的动态建构过程, 为政府制定民族政策、推动民族地区的发展提供科学依据, 为宣传部门开展国家认同教育提供具体化指导, 具有一定的实践价值。

费孝通. (1989). 中华民族的多元一体格局.北京大学学报(哲学社会科学版), 16(4), 1–19.

高文珺, 赵志裕, 杨宜音, 冯江平. (2013). 民族-国家双重社会认同结构及其影响——以云南汉族和少数民族居民调查为例.云南师范大学学报(哲学社会科学版),45(5), 64–75.

桂榕. (2011). 全球化背景: 回族国家认同的现代性.回族研究,(2), 100–105.

何明. (2010). 国家认同的建构——从边疆民族跨国流动视角的讨论.云南师范大学学报(哲学社会科学版),42(4), 24–27.

李娜. (2010). 返乡哈萨克族大学生就业现状调查及对策研究——以木垒县大石头乡为例.新疆职业大学学报,18(5), 12–14.

梁茂春. (2012). “跨界民族”的族群认同与国家认同——以中越边境的壮族为例.西北民族研究,(2), 40–52.

龙耀, 李娟. (2007). 西南边境跨国婚姻子女的国家认同——以广西大新县隘江村为例.民族研究,(6), 50–59.

马丁·N·麦格. (2007).族群社会学(祖力亚提·司马义译).北京: 华夏出版社.

王卓君, 何华玲. (2013-7-26). 强化民主治理绩效: 国家认同危机破解之道.中国社会科学报, A04.

王纪芒. (2008). 全球化时代中国朝鲜族的民族认同与国家认同——以中国某边疆的朝鲜族为例.湖北民族学院学报(哲学社会科学版), 26(4), 15–20.

吴琼. (2012). 从心理文化特征看新疆哈萨克族的国家认同意识.新疆大学学报(哲学·人文社会科学版), 40(1),85–88.

肖锐, 胡琦. (2011). 伊犁跨界民族的国家认同与民族认同调查研究.黑龙江民族丛刊,(1), 32–38.

于海涛. (2012). 试论跨界民族国家认同的特点.兵团教育学院学报, 22(4), 7–10.

于海涛. (2013).民族内隐观在民族心理融合中的作用机制研究(博士学位论文). 北京师范大学.

于海涛, 金盛华. (2013). 国家认同的研究现状及其研究趋势.心理研究, 6(4), 3–9.

于海涛, 张雁军, 金盛华. (2014). 种族内隐理论: 回顾与展望.心理科学, 37(3), 762–766.

于海涛, 张雁军, 乔亲才. (2014). 全球化时代的国家认同:认同内容及其对群际行为的影响.心理科学进展, 22(5),857–865.

郑宇, 曾静. (2010). 跨国民族流动与国家认同构建——以云南省文山州马关县箐脚村苗族为例.北方民族大学学报(哲学社会科学版),(4), 24–29.

赵志裕, 温静, 谭俭邦. (2005). 社会认同的基本心理历程——香港回归中国的研究范例.社会学研究,(5), 202–207.

Ariely, G. (2012a). Globalization, immigration and national identity: How the level of globalization affects the relations between nationalism, constructive patriotism and attitudes toward immigrants?Group Processes & Intergroup Relations,15, 539–557.

Ariely, G. (2012b). Globalisation and the decline of national identity? An exploration across sixty-three countries.Nations and Nationalism, 18, 461–482.

Arnett, J. J. (2002). The psychology of globalization.American Psychologist, 57, 774–783.

Audi, R. (2009). Nationalism, patriotism, and cosmopolitanism in an Age of globalization.The Journal of Ethics, 13,365–381.

Butz, D. A., Plant, E. A., & Doerr, C. E. (2007). Liberty and justice for all? Implications of exposure to the U.S. flag for intergroup relations.Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 396–408.

Chao, M. M., Hong, Y. Y., & Chiu, C. Y. (2013). Essentializing race: Its implications on racial categorization.Journal of Personality and Social Psychology,104,619–634.

Dar-Nimrod, I., & Heine, S. J. (2011). Genetic essentialism:On the deceptive determinism of DNA.Psychological Bulletin, 137, 800–818.

Hermans, H., & Dimaggio, G. (2007). Self, identity, and globalization in times of uncertainty: A dialogical analysis.Review of General Psychology, 11, 31–61.

Hong, Y. Y., Chao, M. M., & No, S. (2009). Dynamic interracial/intercultural processes: The role of lay theories of race.Journal of Personality, 77, 1283–1310.

Jasinskaja-Lahti, I., Liebkind, K., & Solheim, E. (2009). To identify or not to identify? National disidentification as an alternative reaction to perceived ethnic discrimination.Applied Psychology: An International Review, 58, 105–128.

Kaldor, M. (2004). Nationalism and globalization.Nations and Nationalism, 10, 161–177.

Kunovich, R. M. (2006). An exploration of the salience of Christianity for national identity in Europe.Sociological Perspectives, 49, 435–460.

Kunovich, R. M. (2009). The sources and consequences of national identification.American Sociological Review, 74,573–593.

Meeus, J., Duriez, B., Vanbeselaere, N., & Boen, F. (2010).The role of national identity representation in the relation between ingroup identification and outgroup derogation:Ethnic versus civic representation.British Journal of Social Psychology, 49, 305–320.

No, S., Hong, Y. Y., Liao, H. Y., Lee, K., Wood, D., & Chao,M. M. (2008). Lay theory of race affects and moderates Asian Americans’ responses toward American culture.Journal of Personality and Social Psychology, 95, 991–1004.

Ossorio, P., & Duster, T. (2005). Race and genetics:Controversies in biomedical, behavioral, and forensic sciences.American Psychologist, 60, 115–128.

Plaks, J. E., Malahy, L. W., Sedlins, M., & Shoda, Y. (2012).Folk beliefs about human genetic variation predict discrete versus continuous racial categorization and evaluative bias.Social Psychological and Personality Science, 3, 31–39.

Pehrson, S., & Green, E. G. T. (2010). Who we are and who can join us: National identity content and entry criteria for new immigrants.Journal of Social Issues, 66, 695–716.

Pehrson, S., Vignoles, V. L., & Brown, R. (2009). National identification and anti-immigrant prejudice: Individual and contextual effects of national definitions.Social Psychology Quarterly, 72, 24–38.

Reeskens, T., & Hooghe, M. (2010). Beyond the civic-ethnic dichotomy: Investigating the structure of citizenship concepts across thirty-three countries.Nations and Nationalism, 16,579–597.

Reeskens, T., & Wright, M. (2011). Subjective well-being and national satisfaction: Taking seriously the “proud of what?” question.Psychological Science, 22, 1460–1462.

Roccas, S., & Brewer, M. B. (2002). Social identity complexity.Personality and Social Psychology Review, 6, 88–106.

Rothì, D., Lyons, E., & Chryssochoou, X. (2005). National attachment and patriotism in a European nation: A British study.Political Psychology, 26, 135–155.

Routh, D., & Burgoyne, C. (1998). Being in two minds about a single currency: A UK perspective on the euro.Journal of Economic Psychology, 19, 741–754.

Schatz, R. T., & Lavine, H. (2007). Waving the flag: National symbolism, social identity, and political engagement.Political Psychology, 28, 329–355.

Smith, A. D. (1991).National identity. London: Penguin.

Smith, A. D. (2007). Nationalism in decline? In M. Young, E.Zuelow, & A. Sturm (Eds.),Nationalism in a global era.New York: Routledge.

Sorek, T., & Ceobanu, A. M. (2009). Religiosity, national identity, and legitimacy: Israel as an extreme case.Sociology,43, 477–496.

Staerklé, C., Sidanius, J., Green, E. G. T., & Molina, L. E.(2010). Ethnic minority-majority asymmetry in national attitudes around the world: A multilevel analysis.Political Psychology, 31, 491–519.

Tate, C., & Audette, D. (2001). Theory and research on―race as a natural kind variable in psychology.Theory and Psychology, 11, 495–520.

Verkuyten, M., & Yildiz, A. A. (2007). National (dis)identification and ethnic and religious identity: A study among Turkish-Dutch Muslims.Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 1448–1463.

Wright, M., Citrin, J., & Wand, J. (2012). Alternative measures of American national identity: Implications for the civic-ethnic distinction.Political Psychology, 33, 469–482.