巧用画图,提高数学课堂的有效性

2015-01-28陈智芬

陈智芬

一、画图,理解概念内涵

小学生以具体形象思维为主,数学概念对他们来说,枯燥无趣、抽象深奥,内涵更是难以清晰把握。要深刻理解数学概念的本质内涵,往往要以形辅数,借助图形直观帮助学生理解数学概念,便能取得事半功倍的教学效果。

例如,教学“倍的认识”。“倍”是一个抽象的概念,学生在解答这一类问题时往往会出现错误。如果单凭教师的讲解,学生是不能够理解的。所以在教学时,笔者就先画出两组圆形(如图1)让学生先思考并说一说从图中发现了什么,以及图中图形之间的关系。这样就可以让学生很容易理解倍数之间的关系。教师在学生基本感悟“倍”的概念后,再用“圈一圈”帮助理解“倍”的概念。当学生基本掌握倍数之间的关系后,教师再说一些倍数,让学生在本子上画图来表示,就可以更好地促进学生对“倍”的概念理解。

因此,数学概念的教学,如能借助其所对应的“几何直观”,直观地把“数”和“图”结合在一起,从“数”和“图”两个角度去认识和理解数学概念,让学生反复体验感知,建立概念表象,必将有效地促进学生对数学概念的主动理解与建构,学生也将获得抛却具体图形之外的纯粹的数学概念的理解与掌握。

二、画图,揭示算理本质

要提高学生的计算能力,学生对算理的真正理解是基础和保证。算理往往又是抽象的,难以理解的。不理解算理的计算,单纯依靠简单模仿,达不到计算方法的融会贯通,也就失去了计算时的灵活应变。怎样让学生理解算理?画图是很好的方法,它能借助图形的直观揭示算理的本质,帮助学生深刻理解算理。

乘法分配律是运算定律中最难理解和掌握的,在计算时学生最容易出错,其根源就是学生未能从数学意义上真正理解乘法分配律。挖掘字母公式(a+b)×c=a×c+b×c的意义,不妨把它植入两个等宽的长方形中,通过求面积和来理解。例如,(8+7)×5=8×5+7×5。假设第一个长方形的长是8厘米,宽是5厘米;第二个长方形的长是7厘米,宽是5厘米,求两个长方形的面积之和(如图2)。结合图形可得面积之和为“8×5+7×5”,因为宽相等,也可以把这两个长方形合并起来,长就是(8+7)厘米,宽就是5厘米,面积就是(8+7)×5(厘米2)。利用数形结合,学生便可深刻理解“乘法分配律”,突破教学重难点。

在教学中,有些数学算理如能与图形结合,紧密联系,充分利用直观示意图,形象地揭示算理的意义和方法,学生便可容易理解和掌握。学生看到算式就联想到图形,看到图形能联想到算式,算式和图形完全有机地对应与转化,数形结合相得益彰,教学效果便能有效凸显。

三、画图,拓宽解题思路

张丹教授指出:画图策略是非常重要的一种分析问题和解决问题的策略,它是利用“图”的直观来对问题中的关系和结构进行表达,从而帮助人们分析问题和解决问题。同时画图又是一个“去情境化”过程,它把情境中的数量关系进行提炼,并且进行直观表达。

1.画图,突出解题关键。

例如,“圆柱与圆锥”单元中一道例题:“一个圆锥形沙堆,底面积是28?郾26平方米,高是2?郾5米。用这堆沙在10米宽的公路上铺2厘米厚的路面,能铺多少米?”有部分学生不能理解把一堆沙子铺成一条路时,沙子的体积就等于铺成的长方体的路的体积。于是我们就可以引导学生进行画图想象(如图3)。

教师再加以点拨:解题的关键是什么?——理解沙子的体积等于长方体的体积。解题的步骤是什么?——①求出圆锥体沙子的体积;②用圆锥的体积也就是长方体的体积除以长方体的宽和高就可以求出长方体的长。

2.画图,理清数量关系。线段图是小学数学教学中常用的方法。线段,画起来很简单,可就是这简单的线段却在小学解决问题的教学中起了奇妙的作用。线段图作为解决问题的一种基本策略,其价值应从数学教学的“辅助工具”提升至“课程目标”,它是学生从直观向抽象过渡的桥梁,有助于学生理解数量关系,进而找到解题方法。“路程问题”是用线段图最多的一种题型,但并不是只有“路程问题”才可以用线段图,还有很多其他题型可以运用线段图,就像分数乘除法解决问题、百分数解决问题、倍数解决问题、稍复杂的方程解题等。

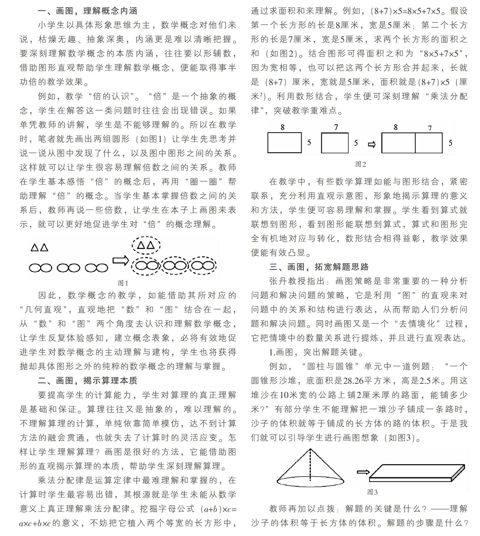

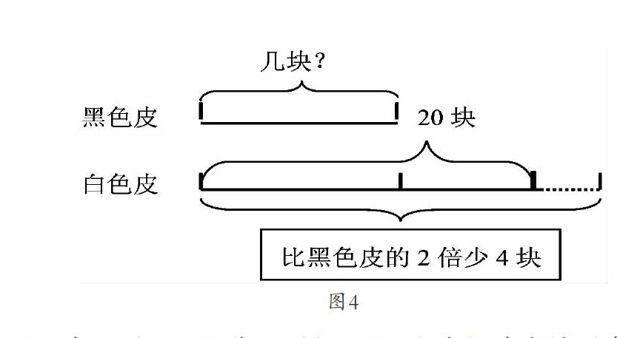

例如,“稍复杂的方程”中有一道例题:“足球表面的皮是由黑色和白色组成的,其中白色皮有20块,比黑色皮的2倍少4块,黑色皮有多少块?”这题只从文字来理解比较困难,学生无从下手,但通过线段图(如图4)的分析,学生可以轻松解题。借助“线段图”,变“看不见”为“看得见”,学生能清晰地看出白色皮和黑色皮的数量关系——“白色皮的块数=黑色皮的块数×2-4”,还可以直观地看到白色皮加上4等于黑色皮的2倍。学生不仅理清了数量间的关系,还拓宽了解题思路。

“画图策略”利用数与图之间的对应和转化,搭建抽象思维和形象思维之间的桥梁,让数学问题由抽象变直观,由难变易,从而丰富学生的感知体验,发展学生的思维能力。在教学实践中,教师应根据教材内容和特点,找到“数形结合”的对应点,适时、巧妙地运用画图策略,达成有效提高数学课堂教学实效的目的。

(作者单位:福建省厦门市海沧区东瑶小学)