我国农村劳动力的转移与城镇化发展水平的推进

2015-01-27袁银凤

袁银凤

摘要:我国农村劳动力的转移伴随着我国国家政策的变化而变化,改革开放前后呈现出不同的态势。农村劳动力转移是城镇化发展的基础,城镇化发展是农村劳动力转移的动力,二者相互促进,共同发展。现如今,城镇化被提到国家战略高度,这给我国农村劳动力的转移带来了新的机遇。本文主要介绍了我国农村劳动力转移的制度变迁、进程及相伴随的城镇化水平的不断推进,并提出了我国农村劳动力转移及城镇化应注意的问题。

关键词:劳动力转移;城镇化;协调发展

1.前言

党的十六大报告指出:走新型工业化道路,全面繁荣农村经济,加快城镇化进程,是全面建设小康社会的任务之一;党的十八大报告又明确提出加快我国城镇化建设;在2012年12月14日至16召开的中央经济工作会议上,把积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量作为2013年经济工作的主要任务之一;在2013年3月全国两会上,李克强总理明确指出,新型城镇化必须以人为核心;2013年12月召开的中央城镇化工作会议,提出了推进城镇化的主要使命,其中,推进农村转移人口市民化,解决好人的问题是推进新型城镇化的关键。它们围绕着一个共同的核心:农村劳动力转移。目前我国工业化发展水平不断攀升,综合国力增长强劲,但经济快速发展的同时,国内一些矛盾也渐渐凸显,内需不足,过度依赖出口就是矛盾之一,因此把内需这一辆马车的功效发挥到最大水平显得尤为重要。通过内需促进我国经济的经济的持续、健康发展。可以看出,农村劳动力转移符合我国国情,是与我国推进城镇化发展水平相适应的,具有重要的战略意义。

2.我国农村劳动力转移的制度变迁

我国经历了从计划经济到市场经济的缓慢转变,新中国成立后,一直实行计划经济,只到1978年在召开的十一届三中全会上首次提出实施改革开放政策,成为计划经济向市场经济转变的转折点,1992年中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济。因此,我国的劳动力转移必然会受到我国制度因素的制约,而不断地发生变迁。本文主要从两个方面讨论我国农村劳动力转移的制度变迁,一是改革开放以来我国户籍制度的变迁;二是我国城镇就业模式的转变。

2.1 改革开放前后我国户籍制度的变迁

1958年户口制的实施,正式明文规定禁止人口跨区域的流动,将劳动者固定于出生地。其后又提出了一系列相关的配套政策,户口制与每个人的衣食住行等基本生活消费相结合,劳动者一旦脱离了自身的出生地就面临着生活上的危机。户口制的实施使我国城乡间的劳动力市场处于相互隔绝的状态,城市工业增长无法吸纳农村剩余劳动力。

改革开放后,户籍管理逐步放松,票证供应制逐步取消。1984年,国务院颁布的《关于农民进入集镇落户问题的通知》,使农村劳动力进入城市有了法令上的依据。尽管未能摆脱农村户口,却拥有了进城工作的机会。1988年,国务院和劳动部发出通知,除允许农村劳动力外出务工外,甚至鼓励经济落后的省区,对省内有就业需求的劳动力进行组织,实行“集体输出”的劳动力的省际贸易。此后,劳动力从农村流入城市的速度便不断加快。自2000年开始,我国部分大城市和绝大多数的中小城市,开始推行“蓝卡”、“绿卡”等暂住性户口,这象征着农村居民转变为城市户口的政策限制的放宽。

2012年2月,国务院办公厅发布的《关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》就是通过消除城市户口上所承载的各种“特权”,进一步弱化户籍的旧有功能。2014年7月30日,国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,落实进一步户籍改革的要求,促进有能力在城镇稳定就业的常住人口有序实现市民化,稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖,标志着我国进一步推进户籍制度改革开始进入全面实施阶段。

2.2 城镇就业模式的转变

改革开放前,国有企业与城镇集体企业一直是城镇吸纳劳动力的重要渠道。这种方式被称为统包统配和固定工制度为主要特征的就业制度。在1980年8月中央召开的全国劳动就业会议中,制定了新的城镇劳动力就业方向。城镇劳动力的就业渠道由过去单纯依靠中央或地方政府的安置,转变为国有、集体、其它经济等多种方式。1986年7月,国务院同时发布了四个重要的规定,指出企业在国家劳动工作计划内招用常年性工作岗位上,除国家特别规定外,统一实行劳动合同制,自此开始全面性的劳动就业改革。

1989年和1991年,国务院颁布了有关国有企业中临时工的管理条例,条例规定企业可以直接与工人本人签订劳动合同,然后再报道请当地劳动部门批准备案。此后,国有企业不断招聘农民工。劳动者的身份也不再锁定于城市劳动力,而是根据劳动成本与工作性质的考虑,拓展到农村劳动力。

通过逐步开放城镇非国有企业的设立,国有企业每年吸纳大量劳动力的负担得以减轻。20世纪90年代中期,国有企业改革的力度不断加大,国企下岗失业的人数随之上升,导致国有单位所能支配的城市劳动力不断缩减,非国有企业的发展对吸纳农村剩余劳动力越来越重要。到2000年时,非国有部门的劳动力人数已达到1935万人,占城镇单位就业人员总数的17.2%,2012年底,非国有部门的劳动力人数为7808万人,占城镇单位就业人数的51.3%(中国劳动统计年鉴2001,2013)。

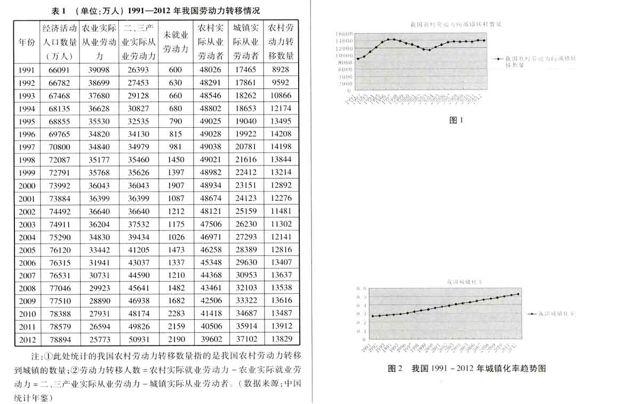

3.我国农村劳动力转移的发展历程

目前,我国还没有关于农村劳动力转移的具体数据。本文通过对比已有的有关我国农村劳动力转移的测算后,最终借鉴华中农业大学经济管理学院与中国地质大学江城学院研究员科学构建的农村劳动力转移数量测算体系并测算的我国1991—2012年农村劳动力转移数量,分析我国农村劳动力转移的发展历程,其数据如表1,经济活动人口是指劳动年龄内(16岁及16岁以上)、有劳动能力、参加或要求参加社会经济活动的人口总和,它是未就业劳动力与就业劳动力的总和。农村劳动力转移数量是农村实际从业劳动力与农业实际从业劳动力的差额或二三产业实际从业劳动者与城镇实际从业劳动者的差额。

口由1991年的3亿增加到了2012年年底的7亿,城镇化率由1991年的26.94%上升到2012年的52.57%。我国的城镇人口已经超过总人口的一半,并处于持续增长中。

中国(海南)改革发展研究所院院长迟福林称,从国际经验上看,城镇化率处于30%-70%的时期,是城镇化快速发展的阶段。中国2012年的城镇化率为52.57%,正处在快速发展的区间,未来十年不仅有很大的成长空间,而且还会有一个较快的增长速度。

国家发改委城市和小城镇改革发展中心研究员冯奎认为,与发达国家通常城市化率达到80%的水平相比,我国的城镇化水平依然滞后,未来还有20%-30%的提升空间,2亿至3亿人口将涌入城镇,加上现有的2亿农民工,届时,新增城镇人口将达4亿左右。

5.总结

农村劳动力转移是城镇化发展的基础,城镇化发展则是农村劳动力转移的动力,二者相互促进,共同发展。尽管我国城镇化多年的发展取得了巨大成果,但存在的诸多问题阻碍着城镇化的发展速度。包括人口城镇化落后于土地城镇化,城镇化落后于工业化,区域布局不仅衡等,面对这些问题,在继续推进劳动力转移及城镇化中要从单纯的城市化转向新型的城镇化,从土地的城镇化转向人口的城镇化,创新农村转移人口的市民化机制,不断提高城镇化的质量,使城乡居民公平地共享城镇化发展成果。

参考文献:

[1] 刘媛媛.我国农村劳动力转移中的制度变迁[J].商业时代,2012,21(27):105-107.

[2] 刘新争.发展战略、制度变迁与劳动力转移[J].江汉论坛,2012(3).

[3] 何建新,舒宏应,田云.我国农村劳动力转移数量测算及影响因素分解研究[J].中国人口、资源与环境,2011,21(12):148—151.

[4] 王美艳.城市劳动力市场上的就业机会与工资差异—外来劳动力就业与报酬研究[J].中国社会科学园,2005(5).

[5] 景普秋.中国工业化与城镇化互动发展研究.北京:经济科学出版社,2003.

[6] 毕先萍.劳动力流动对中国地区经济增长的影响研究[J].经济评论,2009,6(1).

[7] 国家统计局.1949-1999新中国50年统计资料汇编.北京:中国统计出版社,2000;中国统计年鉴(2001-2013).北京:中国统计出版社.