基于生态文明的中国生态工业园区建设研究

2015-01-26刘璐

○刘璐

(西南科技大学经济管理学院 四川 绵阳 621010)

基于生态文明的中国生态工业园区建设研究

○刘璐

(西南科技大学经济管理学院 四川 绵阳 621010)

生态工业园区是建设生态文明的主要阵地。中国的生态工业园区虽然已有十余年的发展历史,但在生态文明的视角下,需要重新审视中国生态工业园区的现状,正视存在的问题。本文首先概述中国生态工业园区的发展现状,其次从微观、中观、宏观三个方面分析当前园区建设存在的问题,并提出新时期园区建设的新要求。

生态工业园区 生态文明 问题 新要求

一、引言

党的十八大提出,要牢固树立生态文明理念,推进生态文明建设。据资料显示,截止到2013年2月,中国有1568家省级以上工业园区,产值占国内工业总产值的60%以上,创造了50%以上的GDP。工业园区已成为中国工业发展的重要模式之一,如何让工业园区率先实现生态化建设和改造,是建设生态文明的重要突破口。在推进生态文明建设中,我们需要重新审视中国生态工业园区的现状,正视问题,提出新时期园区建设的新要求,对未来生态园区的发展提供借鉴。

二、国内外研究进展

1992年,美国Lowe教授首次提出“生态工业园区”(Eco-Industrial Parks,EIPs)后,EIPs便在世界范围内得到了不断的发展。EIPs是在循环经济理念的指导下,将工业、社会和自然在区域进行整合而建立的新型工业园区。它通过企业交换副产品和废物、梯级利用废水和能量、同建共享基础设计,来实现园区效益最大化,园区具有横向耦合、纵向闭合和区域整合等优点。生态工业园区的发展带来了突出的外部经济效应、节约空间交易成本效应和学习创新效应。纵观世界范围的园区,主要有以下三种:以核心企业为主导的丹麦卡伦堡园区;以循环经济为核心的多产业关联共生的美国查塔努加园区;以应用现代信息技术为核心的虚拟园区美国布朗斯维尔尔。国外的研究主要围绕园区生产经营活动中物质、能源的循环和传递以及其协同机制的应用;生态工业园区规划的原则和方案;园区管理层制定的政策、措施和管理建议;园区的经济、社会、生态效益评价等方面。

图1 中国的国家生态园建设批准情况

中国生态工业园区是继经济技术开发区,高新技术开发区的第三代工业园区。从2001年8月国家环保局批复成立贵港国家生态工业示范园后,全国各地生态工业园区如雨后春笋破土而出。国内众多学者从不同的研究视角和学科背景进行了大量研究,研究范围包括园区建设模式、产业共生、规划原则、绩效评价、循环经济发展等众多方面。中国生态工业园区研究可分为以下三个方面:中国生态工业园区的建设理论、建设原则等基础方面的研究;中国生态工业园的实践研究,如新疆石河子园区、鲁北生态工业园区、贵港等国家园区的成绩与问题;生态工业园区的评价体系研究等。

三、中国生态工业园的发展现状

1、发展概况

自2001年起,中国开始了生态工业园区的实践探索;2003年,进一步将生态工业引入到经济技术开发区和高新技术开发区。2007年,环境保护部、商务部、科技部三部委联合共同推动园区建设。经过多年发展,中国生态工业园区建设已经一步步由探索走向规范。

截至2014年10月20日,国家生态工业园区建设共94家,其中通过验收31家,63家批准正建。如图1所示,国家生态工业园区的批准建设数量总体呈上升趋势,尤其是在2010年和2013年有显著性的增长。2010年的大幅度增长,主要是因为:一方面金融危机后,国家的救市政策在一定程度上刺激了园区的发展;另一方面在第一代、第二代工业园区的成熟发展基础上,园区迫切需要向第三代工业园区升级。而2013年的极大增长是因为十八大将生态文明摆在更高的战略层面,园区的建设得到了进一步支持和发展。

2、地区分布

从全国各省市的分布来看,园区在全国东、中、西部27个省市开展建设,其中,在东部地区得到了积极响应,以环渤海和长江三角洲最为密集,如江苏、山东、上海等省市建立了具有区域特色的生态工业园区。纵观全国,70%以上的国家生态工业园区都集中在东部经济发达地区。而中西部地区发展相对缓慢,仅有安徽1家生态工业园区通过验收命名。但园区的批准建设数量和范围,正在向中西部省市不断扩大,如四川、新疆、云南等省市都已批准建设国家生态工业园区。在一定程度上,其发展是与中国经济发展程度相匹配的。随着中西部经济的快速发展,更多的生态工业园区将在中西部出现。

3、类型分布

在实施创建的94家国家生态工业园中,综合类园区79家,占84.04%,主要集中在东部沿海经济发达地区;行业类园区14家,占14.89%,包括制糖、采矿、钢铁和煤炭等行业,主要集中在矿产资源密集地区;静脉园区最少,只有青岛新天地1家。

四、中国生态工业园建设存在的问题

虽然经过十多年的发展,但中国的生态工业园区还存在东、中、西部发展不均衡、园区类型分布不均匀等一系列问题。下面将从微观、中观、宏观层面展开分析。

1、微观层面

即以企业为主体。园区部分企业只是为获得园区的廉价土地、优惠政策或者提高知名度,假借资源节约、循环共生名义混入园区,入园后并非真正从事清洁生产,未与其他企业构成产业链接。这部分企业各自为阵,造成了园区资源的严重浪费和环境污染。同时,部分企业环保意识薄弱,没有将资源节约、清洁生产、循环利用融入到企业的日常管理中,没有真正理解“生态化”的含义,盲目地进行生产,没有实现资源的充分利用、能源的梯级利用、废物的循环利用,这是行不通的。其次,园区内部分企业落后的管理水平和领导意识阻碍了园区内企业间的生态共生,不利于园区的协调发展。

2、中观层面

即产业和园区层面。从产业层面来看,产业类型不多,部分园区存在基础生态单元缺失,造成生态产业链接不合理和产业延伸性不足的严重问题。而且,企业生产经营活动产生的废物,没有得要充分有效的循环利用。部分园区的循环仅限于企业内部或者简单的上下游企业之间,严重缺乏废物循环利用和产业生态链接的核心技术支撑。同时,部分行业产品并没有形成合理的、完整的废物回收和循环利用体系,物质代谢结构仍然留在初级水平。现在部分所谓的“生态工业园区”只是表面的、暂时的,随着时间的推移和市场的考验,所谓的“生态产业链”必将暴露出更多问题,有可能导致某些生态工业链条断裂,甚至整个园区的生态工业系统的崩溃。比如包头生态工业园的铝模式,企业之间进行的是基于成本因素的主要产品之间的交换,而并非副产品或废弃物,不能看作是生态产业链;广东省佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业园从事的是废旧物资回收、加工和销售等综合利用,是传统的废弃物再生利用产业,并不是生态产业链。

从园区层面来看,园区管理部门工作理念不清,没真正发挥园区指导者的作用。在协调园区内各个企业能量或物质信息交换时,并没有起到协调者的作用,导致信息沟通不顺畅,造成资源浪费的情况。同时,生态工业园的运行发展还存在一定的风险,一旦闭合生态产业链中的某一企业,该企业由于各种因素倒闭或者改变其生产流程和产品等,就可能造成其他企业无法正常工作,甚至导致园区的系统性崩溃,甘肃省金昌市河西堡化工循环经济产业园就发生过此种情况。其次,部分园区还存在基础设施严重滞后、生态建设投入不足等问题,导致园区内企业物质循环利用不充分,造成环境污染等现象。

3、宏观层面

即国家层面。一方面,园区的建设上还存在着政策的缺失。政府作为“制度的供给者”对生态工业园区建设的支持力度不足,使其建设发展具有一定的不确定性。政府不是引入核心企业入园就算完成任务,关键是要帮助核心企业建立生态共生。另一方面,园区建设的资金保障不足。国家和地方各级政府没有建立可持续的资金保障机制。

五、生态文明时期生态工业园区建设的新要求

1、企业要树立生态文明意识,转变经济发展方式

首先,园区企业必须要树立环保节约意识。将清洁生产、循环发展、低碳发展、绿色发展融入到企业的生产管理中,转变传统的经济发展方式,实现经济、社会、生态效益的协调统一。其次,企业要注重科技创新,不断提高科技创新能力,以适应世界以清洁、智能、高效为特征的新技术革命,企业要不断将清洁技术、节能技术应用到产品生产的全过程。最后,企业要不断利用自身优势,进行理念创新、体制创新,不断培育绿色清洁、节能环保等战略性新兴产业,在迅速把握市场先机的同时,满足生态文明建设的需要。

2、健全生态产业共生链,提高园区管理水平

园区的产业生态链应模拟自然生态系统,形成“资源—废物—再生资源”的纵向闭路循环,以达到资源利用最优化,环境污染最小化。一方面,已发展的园区要完善产业生态链结构,梳理园区内的企业产业链关系,对缺少的链条进行“补链”招商。另一方面,新建园区必须通过合理的规划,依照产业生态链布局建设,实现生态的废物循环。根据国内外的对比研究,本文认为,产业生态链建设中废弃物循环应该按照以下模式进行。

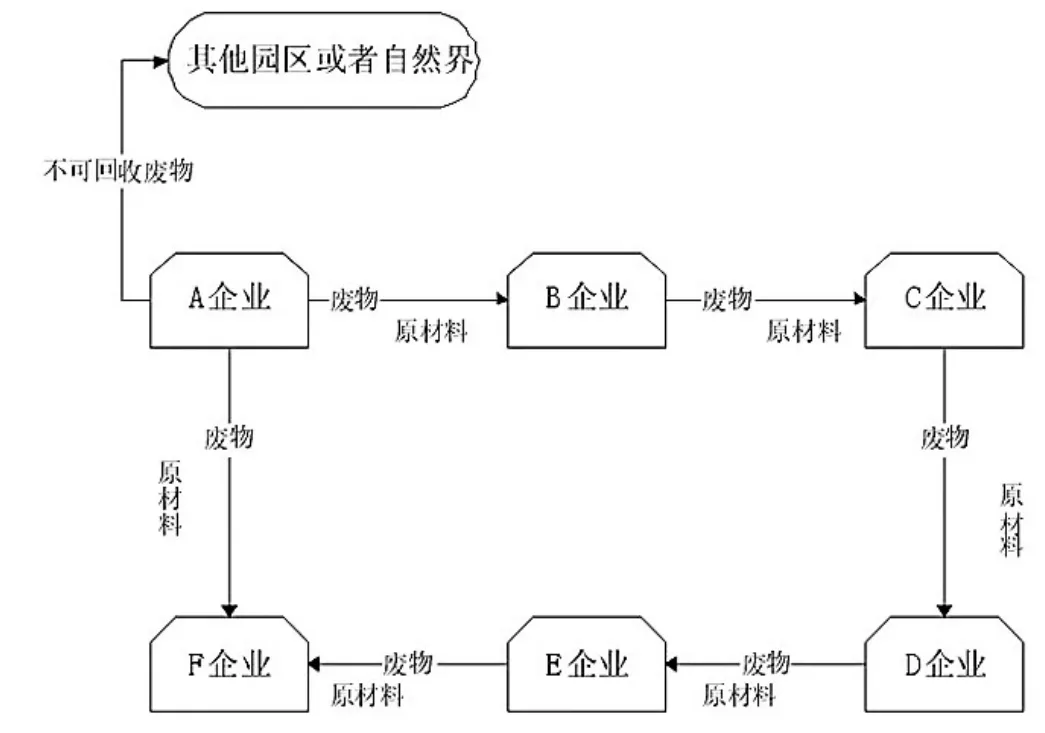

图2 废物循环模式图

由图2可以看到,在生态工业园区内,企业A在生产过程中产生的废弃物能够成为企业B生产的原材料,同时B企业的生产废料能供给C企业进行日常生产,这样不断循环下去一直到本园区不能再进行循环,进行合理处理后无公害排到大自然。园区生态产业链的重点在于,要形成横向耦合、纵向闭合、区域整合的完整产业链。

从园区管理层面来看,首先,严把企业入园关。园区管理层要在科学制定规划的基础上,合理进行产业布局、提高环境准入门槛。其次,园区管理机构要不断提高管理水平。当园区内出现规模不对称或者供需矛盾时,园区管理层应积极寻找合作者,降低园区内企业的风险,保证园区运行的稳定性和安全性。最后,园区管理层应不断完善生态工业园区的基础设施建设,创建绿色基础设施,为园区企业提供稳定的、可持续的发展环境。

3、国家要不断健全相关的体制、机制和政策

从国家角度来看,首先,应不断加强观念引导和制度约束。生态文明是意识形态和价值观念的转变和提升,需要一定的引导和规范。因此,应该通过多媒介、多手段,全方位加强节能环保、生态文明的宣传,逐步增强企业和全民的生态文明意识,构建生态文明体系。其次,国家应完善对生态工业园区的各方面支持政策。如积极出台鼓励和支持园区发展的财税金融政策和激励政策。同时,在地方应该加强环保部门的话语权,规范企业排污行为。尤其应该在企业处于选择循环利用和排放不处理行为模式的临界范围时,应加强监管和惩罚力度。再次,国家应积极鼓励中西部园区的发展,利用当地优势发展特色生态工业园区,促进地区发展平衡和多产业融合发展,丰富园区产业的多样性。最后,国家应该积极构建和完善信息系统和技术服务体系,为园区企业构建广泛的咨询和服务平台,保障信息通畅,要充分发挥信息平台的作用,提供制度和组织保证。

六、结语

面对资源、环境的现状,中国推进生态文明建设势在必行。生态工业园区作为生态文明建设的排头兵,虽然已经历了十余年的发展,但是发展中仍然存在问题。在生态文明视角下,本文从微观、中观、宏观三个方面分析园区存在的问题并提出新时期发展的新要求,以期能够在生态文明建设中推进园区的健康、协调和可持续发展。

[1]曹和修:社会主义生态文明新时代的“新”解读[J].前沿,2012(24).

[2]鲍晓倩:探索工业园区生态转型之路[N].经济日报,2013-02-18.

[3]Lowe A Ernest.Creating by-product resource exchanges:strategies for eco-industrial parkss[J].Journal of cleaner product,1997(5).

[4]毛瑜、张龙江、张永春等:生态工业园区研究进展及展望[J].生态经济,2010(12).

[5]薛晓燕:生态工业园区运行评价研究[D].天津理工大学,2010.

[6]刘永清:基于循环经济的生态工业园区构建研究[J].科技进步与对策,2009(5).

[7]马翠玲:生态工业园区健康、可持续发展的国际智慧[J].生产力研究,2013(3).

[8]Robert R.:The industrial symbiosis in Kalundborg and the symbiosis institute[R].Proceeding of1st European conference on industrial ecology.Barcelona,Spaiin,2002.

[9]Raymond P.Cote,E.Cohen-Rosenthal.:DesigninGEco-industrialparkss:a synthesisofsome experiences[J].Cleaner Production,2000(6).

[10]邱德胜、钟书华:生态工业园区理论研究述评[J].科学管理研究,2005(2).

张琼芳)