高校“大类招生、分流培养”模式探索

2015-01-25钟国忠邱吉福

钟国忠,邱吉福

(集美大学工商管理学院,福建厦门361021)

1 高校“大类招生、分流培养”模式概况

“大类招生、分流培养”模式是近几年国内外高校人才培养模式改革的热点。高校将相近专业合并起来,按所属学科、院(系)或以某种基地班作为大类招生录取,学生在前一两年学习通识教育和学科基础课程,后期结合自己的兴趣爱好、社会需求等,按学校专业分流方案选择类内某一专业进行学习。

1.1 国外高校“大类招生、分流培养”概况

1986年,哈佛大学校长博克就“专”与“博”作过论述,提出:“本科生应该通过主修一个学科获得大量的知识,并且通过注意几个不同学科的学习获得大量广博的知识。[1]”2002年,美国博耶尔研究型大学本科生教育委员会在《重塑美国教育:三年来的进展》报告中指出,近几年,美国研究型大学在本科教育改革方面取得的可喜进步之一是:各大学在安排大学生课程时,十分强调通识教育,强调培养知识面宽的复合型人才。因此,在欧美国家,如美国哈佛大学、耶鲁大学、密歇根大学、德国柏林工业大学等世界一流大学都采用不按专业招生的办法,本科低年级甚至4年全部学习基础知识,为学生的专业学习乃至今后工作奠定坚实的基础,高年级或进入研究生阶段再选择具体专业,从而实现更广泛的通才教育。

1.2 国内高校“大类招生、分流培养”模式概况

自1952年我国高校院系调整后,基本采用前苏联的专才培养模式,注重专业教育,使学生能够快速掌握某种专业技能。当前学生仅有“一专”,缺乏“多能”已不能适应社会需求。北京大学于20世纪80年代后期提出“加强基础,淡化专业,因材施教,分流培养”的教学改革方针,并于2001年秋正式开始实施“元培计划”[2]。2002年,清华大学首批按工商管理类招收182名同学,并于第五学期顺利向会计、经济、金融和信息管理等专业方向分流[3]。现今,在100多所“211工程”大学中,大部分已实行“大类招生、分流培养”,地方高校也纷纷效仿,形式各样,主要有三种:第一,按学科大类招生。该模式是多数高校普遍采用的招生形式,高校根据教育部学科门类划分,通过跨院系整合专业,并按所属学科大类进行招生。第二,按院(系)招生。即在同一院(系)中,不分具体专业,只按院(系)大类进行招生。第三,以基地班或实验班招生。这种形式一般以基地班或特殊实验班进行招生,学生入学后,前两年一般对学生进行具有一定特色的基础理论教育,后两年学生自主选择专业进行学习。

每所高校结合学校实际办学条件采用不同的大类招生形式,实力较强的高校往往同时采用多种招生模式,如复旦大学同时采用学科大类招生和实验班招生。

2 高校实施“大类招生、分流培养”模式出现的瓶颈

“大类招生、分流培养”模式广受考生及家长欢迎,但同时高校内部也有很多争议,甚至有些高校尝试几年后又半途而废。“大类招生、分流培养”的理念符合社会发展趋势,瓶颈问题出现在操作层面。

2.1 人才培养方案不科学,教学内容脱离社会需求

在“大类招生、分流培养”教育模式的改革浪潮中,许多高校改革了招生模式,也出台了很多配套的教学管理制度,但是作为教学改革内容的核心问题,即人才培养方案的制(修)订,却没有得到足够的重视,有些学校生搬硬套或因人设课,脱离社会需求,课程体系缺乏合理性,学生的创新能力和实践能力不强,不能适应社会对人才的需求,实际教学效果偏离人才培养的目标。

2.2 师资力量不足,制约人才培养目标的实现

“大类招生,分流培养”模式要求在教学过程中起主导作用的教师应具备更为超前的知识和全面能力。但是,一些高校特别是地方高校教师的知识结构、教学方法与人才培养目标不相匹配,师资力量缺乏,主要原因有:第一,跨专业师资培养困难。高考扩招后,教师教学任务重,继续深造的机会少,知识更新和扩充慢,影响跨专业师资力量的培养;第二,人才引进困难。有些高校特别是地处经济欠发达地区或综合实力不强的地方高校,由于学校的科研平台和拔尖人才待遇不高,领军人才引进难度大。

2.3 学生对按大类招生的专业缺乏认识,加剧冷热专业的矛盾

学生填报志愿时多数以就业为导向,收入高且体面的专业自然形成了“热门专业”,反之,收入低且艰苦的专业成了“冷门专业”。高校实施大类招生后,将同类“冷”“热”专业合并招生,缓解了学生高考填报志愿的扎堆现象。但是,在进行专业分流时,由于学生对类内专业缺乏认识,导致学生专业选择迷茫,“从众现象”严重,加剧了冷热专业的矛盾。如福建某高校2012级工商管理类下设工商管理、会计学和市场营销3个专业,填报会计学专业的学生占近70%,远超分流计划人数,而填报市场营销专业的学生仅10%,差计划人数接近一半。

2.4 专业分流方案不合理,缺乏教育公平性

专业分流方案一般有两种:第一,按需分流,即学校不设定各专业分流计划人数,完全满足学生的专业选择。该方案要求高校具备较强的综合实力,条件不具备的高校因学生专业分流扎堆现象严重,往往半途而废。第二,按计划分流,即学校分流前设定各专业分流人数,按一定原则进行专业分流。该方案对专业分流方案的合理性要求较高,有些学校因分流原则不合理或存在“暗箱操作”,导致专业分流时“拼爹”现象严重,学生对专业分流的公平性失去信心,引发学生与学校的矛盾,告状信满天飞。

2.5 配套制度不健全,影响人才培养质量

高校实施“大类招生、分流培养”的人才培养模式,应建立健全与新型培养模式相对应的管理制度,取代传统的以管理者为本位、以教学控制为中心的管理制度。有些高校制度不健全,“大类招生、分流培养”模式的实施不能得到保障。一方面,由于管理手段落后,管理水平不高,导致教学秩序混乱;另一方面,由于没有统一思想,教学、管理、后勤等部分各自为政,难以形成合力,学校资源无法整合,不能适应灵活、弹性的“大类招生、分流培养”模式。

3 构建基于社会需求的“大类招生、分流培养”模式

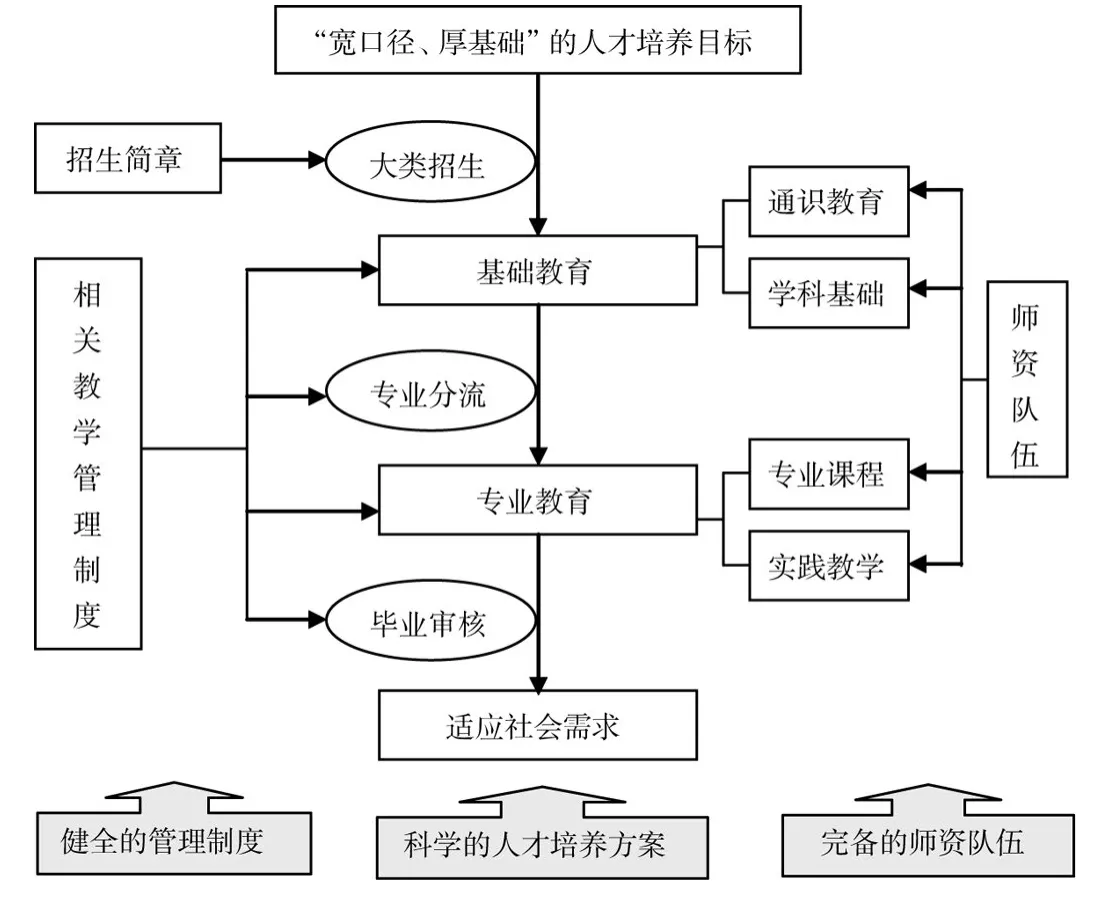

正如北大教务部部长关海庭所说,只是提倡大类招生,在具体的教学实践中没有相应措施是不行的。有条件的高校应以社会对人才的需求为导向,科学的人才培养方案为核心,完备的师资队伍为关键,健全的管理制度为保障,逐步打破狭隘的专业教育思想,构建一套基于社会需求的“大类招生、分流培养”人才培养模式(如图1)。

3.1 科学制订人才培养方案,破解人才培养与社会需求的矛盾

高校在实施“大类招生、分流培养”的人才培养模式时,必须结合学校实际情况及社会对人才的需求,明确人才培养目标,合理设置课程体系,科学制订人才培养方案,实现“专才教育”向“通识教育”转变。低年级要体现“宽口径,厚基础”的培养目标,为学生构建一个宽厚的基础知识培养平台,对学生进行基础能力和基本素养的培养。高年级要体现“强能力”的培养目标,通过不同的专业学习构建一个特色鲜明、适宜个性发展的专业培养平台,强化学生的实践与创新能力。

图1 “大类招生、分流培养”人才培养模式示意图

3.2 优化专业结构,加强师资力量,促进各专业均衡发展

专业分流时,多数学生会趋于就业前景好或博士点、硕士点多的优势专业,造成优势专业和弱势专业的结构性矛盾,导致弱势专业更弱,新专业发展较慢等问题。实行大类招生的学校应根据社会经济发展的需要,进一步优化各学科大类的专业结构和布局,引进、培养或整合校内师资力量,通过改造弱势专业,扶持新兴专业,培育特色专业,打造名牌专业,促使各专业均衡发展,缓解冷热专业的矛盾,促进各专业均衡发展。

3.3 加强大类招生宣传工作,提高生源质量

生源质量是人才培养的基础,更是衡量一所学校办学实力的重要指标。由于大类招生模式五花八门,同一大类所设专业也不尽相同,多数考生信息来源有限,对大类招生模式了解甚少,特别受到大类中弱势专业的影响,有些学校实行大类招生后的生源质量明显下降。因此,大类招生前的宣传工作至关重要,高校应明确招生宣传目标,制定行之有效的宣传计划,责任到人,开展网络传宣、现场咨询、在线答疑等全方位、多角度的宣传活动,详细介绍专业分流原则,解除学生和家长后顾之忧,吸引优质生源。

3.4 合理制订专业分流方案,提高分流过程透明度

专业分流是“大类招生,分流培养”模式的关键环节。第一,制定合理的专业分流原则。专业分流原则要体现公平、公开、公正,激发学生学习热情。第二,加强专业分流引导工作。分流前要做好专业介绍和引导工作,使学生真正了解各种专业的内涵,并结合自己的兴趣和实际情况来选择专业。第三,充分利用网络信息平台。专业分流是一个复杂的系统工作,网络信息技术的应用有助于提高数据的准确性和信息的透明度。第四,做好分流后续工作。专业分流后,由于学生班级同学、学习目标等发生较大的变化,学校要关注分流后学生的心理动态,并做深入细致的引导工作,同时,有条件的学校可通过开办辅修专业、增设跨学科选修课,让学生有机会拓宽专业学习。福建某高校制定以“学分绩点优先、遵循志愿”为主要原则的分流方案,通过自主开发专业分流系统,具备学生网上填报志愿、学分绩点排名、专业分流及相关查询等功能,增强专业分流过程的透明度和提高了准确性。

3.5 完善管理制度,保障人才培养质量

任何教学改革的实施,都需要建立相应的管理制度,只有通过健全配套的管理制度,才能更好保障教学改革的顺利实施。“大类招生、分流培养”模式作为一种创新的人才培养模式,必须改变以往刚性的管理制度,建立灵活、弹性的与其理念相符合的管理制度体系。例如:积极推行学分制,逐步实行导师制,修订以学生为主体的学生学籍管理规定,制定以学生自主选择学习内容为核心的课程选修制度,完善相配套的辅修专业管理制度等。

4 基于社会需求的“大类招生、分流培养”模式实践效果分析

通过对福建某重点建设高校的实施效果分析,发现基于社会需求的“大类招生、分流培养”模式有助于减少学生盲目选择专业,激发学生学习热情,掌握宽厚的基础知识,提高创新能力,为学生未来职业生涯奠定基石,有效解决高校人才培养与社会需求不相匹配的矛盾。

4.1 提高了学生对专业的认识,增加了专业选择的满意度

高校按大类进行招生,学生入学后通过一至两年的通识教育和学科基础的学习,以及通过社会实践等加深对相关行业的了解,提高了学生对专业的认识,有利于学生正确选择专业。福建某高校对330名工商管理类分流后的学生进行问卷调查,学生在专业分流前对备选专业了解的人数占95%,而高考填报志愿时对同样专业了解的人数不足20%。学生只有对备选专业有一定的了解,才能结合自己的兴趣、特长有针对性的选择专业,所选专业才能更符合学生的学习意愿。

4.2 激发了学生学习热情,提高了学习成绩

因多数高校各专业的教学资源有限,学生一般不能完全按个人意愿选择专业,学校往往根据学习成绩和其它表现按一定人数比例进行专业分流。按大类录取的学生为了能分流到心仪的专业,需克服新生入学后的松懈情绪,主动积极求学,减少“大一现象”的发生。福建某高校实施工商管理类招生后,该大类的学生总体成绩优于按传统专业招生的学生,以全校统考的通识课程为例,工商管理类学生的平均成绩比其它非大类招生专业超出2~10分,及格率多了7% ~21%。

4.3 增强了学生对社会的适应性,拓宽了就业面

自1999年高校扩招以来,毕业生就业压力逐年增大。传统“专才”教育采用的是按具体专业招生,培养的是单一专业人才,导致学生的知识面过窄,毕业生就业存在一定的局限性。基于社会需求的“大类招生、分流培养”模式是以培养“厚基础、宽口径”的“通才”为目标,宽厚的学科基础和理性的专业选择为学生毕业后的职业生涯奠定基石,提高学生适应社会经济环境的能力,就业方向不再只局限于所学专业,行业间人才流动的门槛不再是不可逾越,从而拓宽就业面。福建某高校按大类招生的学生对今后就业会坚持专业对口的不足10%,而非大类招生的学生坚持专业对口的超过50%。

4.4 提高了学生综合素质,增强了创新能力和动手能力

我国高等教育长期以来专业设置过窄,已造成学生的专业知识面过窄,知识难以融会贯通,综合素质不强,创新能力和动手能力较弱。“大类招生、分流培养”模式加强了学科基础教育,拓宽专业口径,淡化专业之间的界线划分,注重学生综合能力的培养。福建某高校大类招生的学生参加创新创业训练计划项目、暑期社会实践等活动的学生人数比例及表现优于非大类招生的学生。

5 结语

“大类招生、分流培养”模式顺应时代发展,符合社会需求,在高校人才培养中发挥积极作用,将是我国高校改革的必然趋势。但是,不管采用哪种人才培养模式,都应具备教学条件和遵循教育规律,不能盲目跟随。“大类招生、分流培养”模式改革应结合高校实际有选择性的开展,真正实现通才教育,为社会发展输送“宽口径、厚基础、强能力、高素质”的复合型人才。

[1]罗晓甜.大类招生:高校招生的新趋势[J].经济研究导刊,2011(20):256-257.

[2]侯海青.以创新人才培养模式提升高等教育质量[J].科技经济市场,2013(3):103-104.

[3]王君萍.地方高校工商管理大类本科生培养模式的探讨与实践[J].濮阳职业技术学院学报,2010(3):99-100.