知识异质性对知识型团队创造力的影响机制:基于互动认知的视角*

2015-01-23吕洁张钢

吕 洁 张 钢

(1上海商学院管理学院, 上海 201400) (2浙江大学管理学院, 杭州 310058)

1 引言

在经济全球化背景下, 越来越激烈的市场竞争导致产品生命周期持续缩短, 新产品、新技术或新思想时刻改变着各行各业的发展状态, 创新能力成为决定现代组织成功与否的关键要素(Ford, 1995)。组织的创新能力以创造力为前提, 没有基于个体和团队层面的创造力而产生的新思想、新知识, 就不可能有组织层面的创新成果。为了整合多个学科领域的异质性知识和技能, 以期获得创造性的问题解决方案, 推动创新实践, 许多组织开始建立知识型团队或知识工作者团队(Tjosvold, Tang, & West,2004)。作为知识型团队的关键特征, 知识异质性(Knowledge Heterogeneity)是激发个体和团队创造力的重要源泉, 在知识型团队中它如何影响团队及其成员的创造力, 已成为人们普遍关注的问题。

Nijstad和Paulus (2003)研究发现, 异质性是影响团队创造力最重要的变量之一。尤其地, 知识异质性可以为团队带来更加广泛的任务知识和技能,使团队成员能更充分地加工任务信息, 有利于团队形成创造性的问题解决方案(Ancona & Caldwell,1992)。然而, “知识异质性如何作用于团队创造力”以及“哪些条件可能提高或减弱知识异质性对团队创造力的影响”等问题却仍未可知。事实上, 知识异质性与团队创造力之间的作用关系比人们想象的更为复杂。例如, Jackson, Joshi和Erhardt(2003)就曾指出, 团队成员在教育专业方面的异质性可以给团队带来创造潜力, 但这种潜力会促进还是阻碍,还须要取决于情境。Mannix和Neale (2005)也指出,以往关于知识异质性与团队创造力之间关系的研究, 较少论及一些关键的团队过程的影响。如果对团队成员之间的互动过程, 以及从知识异质性到团队创造力之间的因果路径缺乏清晰的理解; 那么,人们将难以准确评估知识异质性的作用, 也无法有效实现这些认知资源的实践价值。

虽然激发创造力的认知过程在个体水平和团队水平上相似, 但是团队创造有其特殊性, 因为成员之间的信息共享、任务协调等互动过程会影响团队的创造结果(Mannix & Neale, 2005)。近来, Cooke,Gorman, Myers和Duran (2012)提出了团队互动认知的新观点, 关注了个体与环境之间相互作用而形成认知加工的现象。它不同于以往传统的共享认知视角(即关注独立于一般环境约束的个体), 而主张将个体及其环境视为一个认知系统。由于团队认知发生于颅外, 表现为外显的沟通方式, 互动认知视角更加强调了外在的团队互动行为。在团队创造的异质性知识环境中, 知识沟通和协调是反映团队成员之间认知互动的主要事件。一方面, 在团队成员的知识沟通过程中, 源自任务判断差异的认知冲突(cognitive conflict)不可避免(Jehn, 1995)。在很多情况下, 认知冲突能触发更多的信息交流, 增加人们看问题的视角, 有助于团队创造力的提升(Hülsheger,Anderson, & Salgado, 2004)。另一方面, 为了有效关联彼此的认知资源和工作任务, 团队成员还必须发展有关知识分工与成员关系的任务心智表征。任务知识协调(Task Knowledge Coordination)反映了团队配置与运用异质性知识的关键能力(Kanawattanachai& Yoo, 2007), 也可能影响团队的创造结果。

因此, 本文从互动认知视角出发, 聚焦于认知冲突与任务知识协调这两个重要的团队过程变量;并采用多层线性模型的分析方法, 在个体水平和团队水平上比较分析认知互动过程对知识异质性与团队创造力之间关系的影响, 以拓展以往的研究结果, 为现代组织中知识型团队的管理实践提供借鉴。

2 理论与假设

2.1 团队创造力与成员创造力

对于现代组织而言, 团队创造和共享知识的能力是组织创新的基石。在组织研究中, 创造被视为创新的创意产生阶段, 因为创新既包括产生创意,又包括应用或实践创意(周京, 莎莉, 2010)。团队由个人所组成, 团队创造力必然受到其所构成的个体成员的创造力的影响。因而, 以往对团队创造力的研究通常关注两个层次:个体层次和团队层次(Pirola-Merlo & Mann, 2004)。其中, 个体层次的创造力指的是个体成员产生原创的、新颖的、对组织有着潜在价值的思想的能力, 关注于团队成员对问题的认知及观念的形成(Amabile, 1996)。团队层次的创造力则被定义为, 一起工作的团队成员共同形成有关产品、服务、流程或程序的新颖有用的想法的能力(Farh, Lee, & Farh, 2010)。团队创造力可以通过两种途径获得:(1)个体成员的认知特征和创造努力; (2)团队成员之间的互动所产生的协同效应(Pirola-Merlo & Mann, 2004)。

从意义建构的视角, Drazin, Glynn和Kazanjian(1999)认为, 团队创造是指在创造活动中的参与过程, 它以交替的方式发生于个体与团队之间。团队创造的这种交替、互动的本质, 要求团队成员首先参与个体水平的创造过程。因而, 个体创造是团队创造的必要前提, 正是团队中的个体创造行为触发了集体的创造行为。在团队中, 拥有不同知识、技能、思考风格或视角的成员通过相互结合彼此的差异化信息和观点, 在激发自身的创造性思维的同时,也贡献于团队的创造性决策或更优的解决方案。因而, 团队创造力依赖于个体成员的创意, 个体创造力是团队创造力的重要来源。为此, 提出如下假设:

假设1:个体成员的创造力与团队创造力正相关。

2.2 知识异质性与团队创造力

知识型团队的设立是为了实现个体所不可能单独完成的任务。在应对各种复杂、模糊的问题时,知识型团队可以整合多个不同领域的异质性知识或专长。根据Rodan和Galunic (2004)的定义, 知识异质性涉及团队成员在团队中可获得的知识、技能和专长的多样性。研究表明, 知识异质性的价值在于增加了一个团队可获得的知识、技能和观点(Pelled,Eisenhardt, & Xin, 1999), 而这些正是团队工作中发展创造力的重要资源。

目前, 大多数研究已将发散性思维过程作为与创造力有关的主导认知。在知识型团队中, 个体成员的创造涉及发散性思考的能力, 即从不同的视角观察事物, 打破自身的思维障碍和局限, 将以往无关的流程、产品或材料结合成新的更有价值的事物(Amabile, 1996)。团队成员的知识异质性可以为他们提供更多的想法、知识和观点, 激发他们思考和结合所接触的不同观点和看法, 进而促成新颖的想法(Perry-Smith & Shalley, 2003)。因而, 知识异质性有助于提高团队成员的个体创造力。

此外, 知识异质性也可能影响团队的创造绩效(Ancona & Caldwell, 1992)。相关研究表明, 团队的知识创造和观点形成依赖于团队中与任务相关的不同观点和视角(Jehn, Northcraft, & Neale, 1999)。知识异质性可以为团队问题的解决增加多样化的视角, 创造团队内部知识共享的机会, 为团队带来更多的创造性结果。

基于此, 本文假设:

假设2a:知识异质性和团队成员的创造力正相关。

假设2b:知识异质性和团队创造力正相关。

2.3 团队成员之间的认知互动过程

在以往研究中, 人们通常只关注了知识异质性这一系统要素层面的性质的影响, 而往往忽略知识沟通与协调等现象化的团队互动认知过程(Nijstad &Paulus, 2003)。在知识型团队的创造过程中, 团队成员需要通过一系列的互动过程来理解各自的独特知识以及沟通不同的想法。传统的共享认知视角认为, 为了获得较高的团队绩效, 团队成员必须步调一致。例如, 团队心智模型、认知共识等构念都强调了团队成员的任务心智模型之间的相似性。但是, 这一视角与普遍存在的认知异质性现象存在矛盾, 也不符合规模较大团队的现实情况。基于此,Cooke等(2012)的互动认知视角指出, 个体及其环境共同构成一个认知加工系统。知识型团队创造的认知加工行为不仅表现在团队成员之间的认知冲突过程中, 也存在于团队成员的任务知识协调过程,这些过程都可能直接影响知识异质性的作用发挥,进而影响团队绩效。

(1) 认知冲突的中介作用

在知识异质性的影响下, 团队中的每个成员都可能差异化地看待同一个与任务相关的问题, 由此产生观点、想法和意见的争论(Jehn, Chadwick, &Thatcher, 1997), 引发认知冲突。根据Ensley和Pearce(2001)的定义, 认知冲突是指团队成员之间通过彼此互动而发生的知识共享和形成想法的过程。认知冲突类似于任务冲突, 强调在对共同对象的解释过程中所产生的不一致程度, 且与团队成员对群体任务的差异性看法有关(Amason & Sapienza, 1997)。

创造力往往涌现于多样化知识的交汇处, 认知冲突能够触发团队成员进行更多的信息交流, 重新评估现状并审视当前的问题, 激发他们形成新的想法(Baron, 1991)。因而, 认知冲突有助于团队创造力的提升。对于团队成员而言, 创造性想法的形成是个体内在的认知与动机过程的结果, 但是团队内的互动交流会起促进作用(Mumford & Gustafson,1988)。当不同或对立的立场发生碰撞时, 团队成员可以识别和细察各个任务观点的潜在假设, 使最终决策包含每种观点的优势并排除它们的劣势。而且,这种互动过程对于知识异质性的潜力发挥也是必要的, 因为团队可以利用该过程将多样化的看法整合为高质量的单一决策, 激发更多的创造力(Pelled et al., 1999)。此外, 认知冲突过程所产生的这些批判性评价, 可以减少群体盲思现象(Janis, 1982)。

近年来, 很多有关组织学习和创新的研究也强调了异质性知识之间的创造性摩擦在促进创新与学习方面的积极作用(Matsuo, 2006)。为此, 由于知识异质性的影响, 团队成员在任务执行过程中容易发生认知冲突; 而这些认知冲突能够通过鼓励团队成员重新评估现有知识和挑战他人观点, 促进他们形成创造性的想法以及提升团队创造力。因而本研究假设:

假设3a:知识异质性对认知冲突有显著正向影响。

假设3b:认知冲突在知识异质性和团队成员创造力之间起中介作用。

假设3c:认知冲突在知识异质性和团队创造力之间起中介作用。

(2) 任务知识协调的调节作用

除了导致认知冲突之外, 团队成员的异质性知识或专长的分布性通常会使团队面临知识协调的挑战(Kanawattanachai & Yoo, 2007)。知识型团队所需的任务知识分布于多个学科领域, 团队成员需要互动并协调他们的异质性知识, 分享和发展创造性的想法, 以整合成员独立发展的不同的任务要素(Pirola-Merlo & Mann, 2004)。由于每项团队决策都体现为差异化的技能、知识和看法的独特结合, 决策质量在很大程度上依赖于团队的知识协调过程。根据Kanawattanachai和Yoo (2007)的定义, 任务知识协调指的是团队发展关于“任务如何分工以及如何关联子任务和成员之间的关系”的共同心智表征的能力。

任务知识协调是团队交互记忆系统(Transactive Memory System)的一个重要方面(Wegner, 1987)。在具有成熟的交互记忆系统的团队中, 每个成员清晰了解彼此的独特知识或专长, 发展对他人知识的元认知, 并能在执行集体任务时主动利用这些元认知,发挥知识异质性的作用。为了阐述任务知识协调的观点, Brandon和Hollingshead (2004)认为, 团队成员不仅需要关注“谁知道什么”, 还需要发展“任务如何分解”以及“为了有效执行复杂任务谁做什么”等一系列任务表征。因此, 尽管 Cramton (2001)已指出互知性(mutual knowledge)是理解团队绩效和发展的关键问题, 然而, 理解任务知识如何协调以及这种协调如何影响知识异质性与团队创造力之间的关系等问题也同样重要。

Sung和 Choi (2012)的研究结果表明, 团队知识的利用效率与团队创造力正相关, 因为对团队知识的有效利用能够提高其成员对任务问题的理解,带来深度的信息加工, 也可以激发更加高级的思维形式。任务知识协调是提高知识利用效率的有效手段, 它可以使团队成员迅速、准确地关联彼此的专长,促进知识的有效流动与交换(Hülsheger et al., 2004),进而能充分发挥成员专长并实现团队知识的价值。团队成员也可以有效获得和交叉利用更广泛的问题视角, 在工作中带来更多新的联想, 最终产生团队创造成果(Perry-Smith & Shalley, 2003)。但是, 当团队中任务知识协调水平低时, 较小的知识异质性虽然会让团队决策比较容易, 却难以产生创造性的想法; 随着知识异质性的逐渐提高, 团队成员仍可以从多样化的知识或视角中获益, 发展创造性的想法; 而当知识异质性达到一定程度后, 由于团队成员难以达成清晰的认知分工, 信息搜索效率下降,难以有效衔接各项任务要素, 因而过高的知识异质性反而可能导致成员之间形成知识鸿沟, 不利于个人以及团队创造力的发展。由此, 本文假设:

假设4a:任务知识协调对知识异质性和团队成员创造力之间的关系具有调节作用。当任务知识协调水平低时, 相比高或低水平的知识异质性而言,适度水平的知识异质性能够带来更高的成员创造力(呈倒U型关系)。当任务知识协调水平高时, 知识异质性与成员创造力正相关。

假设4b:任务知识协调对知识异质性和团队创造力之间的关系具有调节作用。当任务知识协调水平低时, 相比高或低水平的知识异质性而言, 适度水平的知识异质性能够带来更高的团队创造力(呈倒 U型关系)。当任务知识协调水平高时, 知识异质性与团队创造力正相关。

以上各假设所汇总的变量关系模型如图1所示,其中包含了知识异质性的直接效应、认知冲突的中介效应以及任务知识协调的调节效应。

图1 变量关系模型

3 研究方法

3.1 研究对象

我们选择的被试包括国内17家大型企业的83个知识型团队的员工及其团队主管。这些企业主要涉及生物医药、通信设计及互联网等行业, 例如康恩贝、华信邮电、阿里巴巴、精工科技等。在发放问卷之前, 针对团队成员和团队领导分别设计两种问卷, 并为各个团队的两类问卷进行配对编码。然后, 在每个企业找一位联系人, 由其将已配对的成员问卷和领导问卷派发给该企业的多位团队主管。这些团队主管随机选择同一团队的几位下属填写团队成员问卷, 并评价他们的个体创造力。

问卷回收后, 获得68个团队的有效样本, 包括323位团队成员和68位团队主管。各个团队参与的成员数量在3至12人之间(M = 4.75, SD = 2.02), 团队内成员的平均填答率为64%。在团队成员的被试中, 66%是男性, 84%拥有学士或更高的学位, 76%在当前团队已工作一年以上。参与的团队主管主要为男性(78%), 大部分拥有学士或更高的学位(89%),92%在当前团队具有一年以上的管理工作经验。

3.2 研究工具

根据Tiwana和McLean (2005)的定义, 知识异质性指的是团队中所有成员所拥有的专长的差异性程度。采用该研究的 5点量表测量知识异质性,请被试从“非常不同意”到“非常同意”回答 3个题项。根据ICC系数将个体成员的数据进行聚合, 并计算个体的团队感知数据的平均值, 以作为该团队的知识异质性水平。任务知识协调则采用Kanawattanachai和Yoo (2007)的5点量表进行测量,包含 4个题项, 例如“团队成员对‘每一项业务职能应该如何协调’有着清晰的理解”。

认知冲突是指基于任务导向的不同观点之间的差异性(Amason, 1996), 采用Jehn (1994)所开发的量表进行测量, 该量表包含认知冲突的3个题项,关注了团队成员对任务方面的差异或分歧的感知程度。例如, “在有关决策的不同看法上存在多少争议”, “团队需要解决多少有关决策内容的分歧”等。

团队创造力涉及目标情境中的团队过程及结果的新颖程度, 采用的是 Denison, Hart和 Kahn(1996)的测量量表, 包含 3个题项。团队成员创造力的测量则采用主管评价的方法, 借鉴 Tierney,Farmer和Graen (1999)的6点量表, 测量了“该成员首先尝试新点子或新方法”以及“该成员寻求解决问题的新想法和新方式”等4个题项。

根据Brislin (1990)的量表翻译程序, 所有这些原始的测量量表先由研究团队中的一位英语流利的成员将其翻译成中文, 并在与其它研究者的互动中改进这些翻译。然后, 请四位研究生在不了解原始题项的情况下, 将这些中文题项进行反向翻译, 以利于进一步检验和完善, 确保完整表达其初始意义。

个体水平的控制变量包括性别、年龄、教育背景、在当前团队的工作年限。依据以往研究, 这些变量会影响团队过程以及员工与团队的绩效(Tierney et al., 1999), 教育水平由于涉及任务领域的专长也与创造力有关。此外, 团队水平的控制变量包括团队规模、团队成立年限、平均教育水平和性别异质性。研究表明, 团队规模会影响团队动态和创造绩效, 而且团队年限、团队培训与能力水平、性别构成等也会影响团队冲突和团队效率(如 Mohammed& Angell, 2004)。其中, 团队成员的性别异质性采用Blau系数进行计算。

3.3 结构效度与聚合问题

(1) 结构效度

在聚合之前, 先对个体水平的数据进行验证性因子分析(CFA), 以检验知识异质性、任务知识协调、认知冲突、成员创造力和团队创造力五个构念的结构效度。所假设的五因子模型达到较好的拟合水平, 其所有拟合指标均在可接受的范围之内(χ2/df = 2.33, CFI = 0.95, NFI = 0.92, IFI = 0.95,RMSEA = 0.06)。为了判断其它模型是否具有更好的拟合效果, 我们依次检验了四因子模型(合并知识异质性与任务知识协调) (χ2/df = 4.26, CFI = 0.75,RMSEA = 0.12)、三因子模型(并入认知冲突) (χ2/df =6.52, CFI = 0.54, RMSEA = 0.16)、二因子模型(再并入个体成员创造力) (χ2/df = 8.22, CFI = 0.39,RMSEA = 0.19)以及单因子模型(χ2/df = 10.17, CFI =0.20, RMSEA = 0.23)。分析结果表明, 本研究所假设的五因子测量模型的拟合效果最佳。

(2) 组内一致性与数据聚合

为了进一步判断个体数据是否可以进行聚合,需要计算每个团队感知变量的组内信度系数(Rwg)(James, DeMaree, & Wolf, 1984)。结果表明, Rwg(j)的组内一致性达到聚合要求, 知识异质性、任务知识协调、认知冲突和团队创造力这四个变量的 Rwg均值分别为 0.89、0.92、0.86、0.87。所有样本中, 有两个团队在认知冲突和团队创造力变量上的 Rwg(j)值小于 0.70, 分析时将这些团队删除。由于 Rwg具有一致的零分布, 当存在回答偏差时可能会过高地估计组内一致性, 还需要从其它方面检验这些群体水平构念的效度问题(Bliese, 2000)。

根据单因素方差分析的结果, 知识异质性、任务知识协调、认知冲突和团队创造力的组间方差显著(p值小于0.01或0.001)。通过进一步计算四个测量的组内相关系数, 得到 ICC (1)值分别为 0.42、0.28、0.36、0.23, ICC (2)值分别为 0.88、0.75、0.83、0.72。ICC (1)利用每个被试的个体评价, 比较了工作团队之间的变异与工作团队之内的变异; ICC (2)则利用被试的平均评价, 评估了组间与组内的变异,所有这些值都高于Schneider, White和Paul (1998)建议的群体水平构念的ICC临界值。以上分析结果表明, 这些数据在团队层次上的聚合是合理的。

4 研究结果

采用多层线性模型(hierarchical linear modeling,HLM)的方法, 对这些假设进行检验。由于本研究涉及两个因变量——个体成员创造力和团队创造力, 它们的变量关系模型相似, 为了便于进行比较和讨论, 我们对团队创造力在同一层次上的变量关系也采用HLM方法进行检验。多层线性模型的分析结果与 OLS回归分析的结果相一致, 但除了可以检验固定效应之外, HLM 还分析了模型中截距和斜率的随机效应。因此, 在团队创造力的模型中,我们考虑了组织水平的变异, 以建立一个二层次模型(组织为第二层次, 团队为第一层次)。在团队创造力的等式中加入关键的自变量(除个体创造力之外)进行建模, 以解释团队创造力的变异。在个体创造力的模型中, 我们也评估了一个二层次模型(团队为第二层次, 个体为第一层次)。同样地, 在该等式中需要使关键的自变量进入模型, 以解释成员创造力中源自团队水平的变异。为了减少多重共线性以及检验非线性效应, 在创建所有交互项之前, 先对预测变量进行均值中心化处理, 并在此基础上计算知识异质性的二次项以及相应的二次交互项。

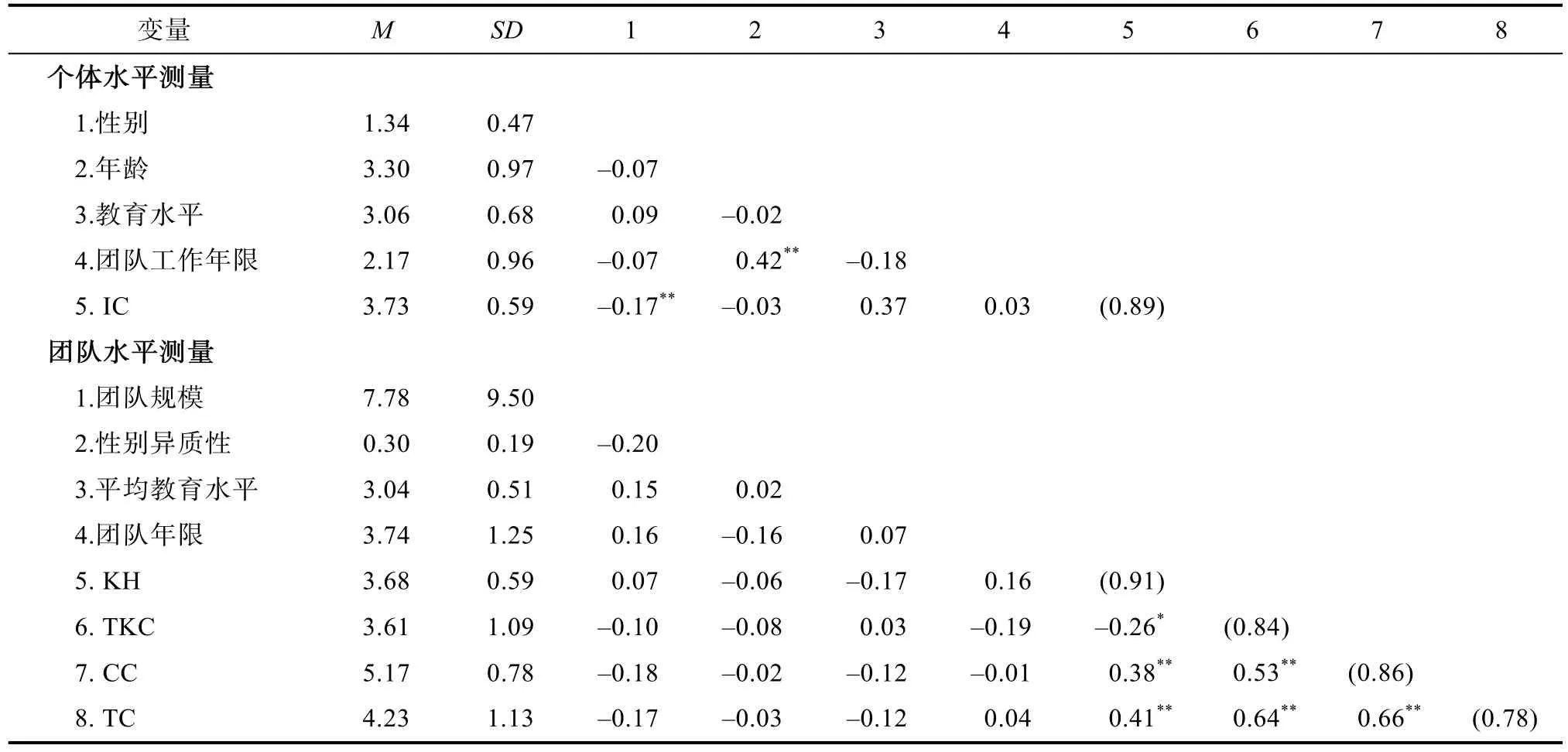

描述性统计与相关性分析的结果, 如表1所示。为了便于表达统计分析中的平方项或乘式等, 在以下所有表格中每个变量均以对应的英文单词首字母表示。例如, 知识异质性(Knowledge Heterogeneity)在下表中均标示为“KH”。

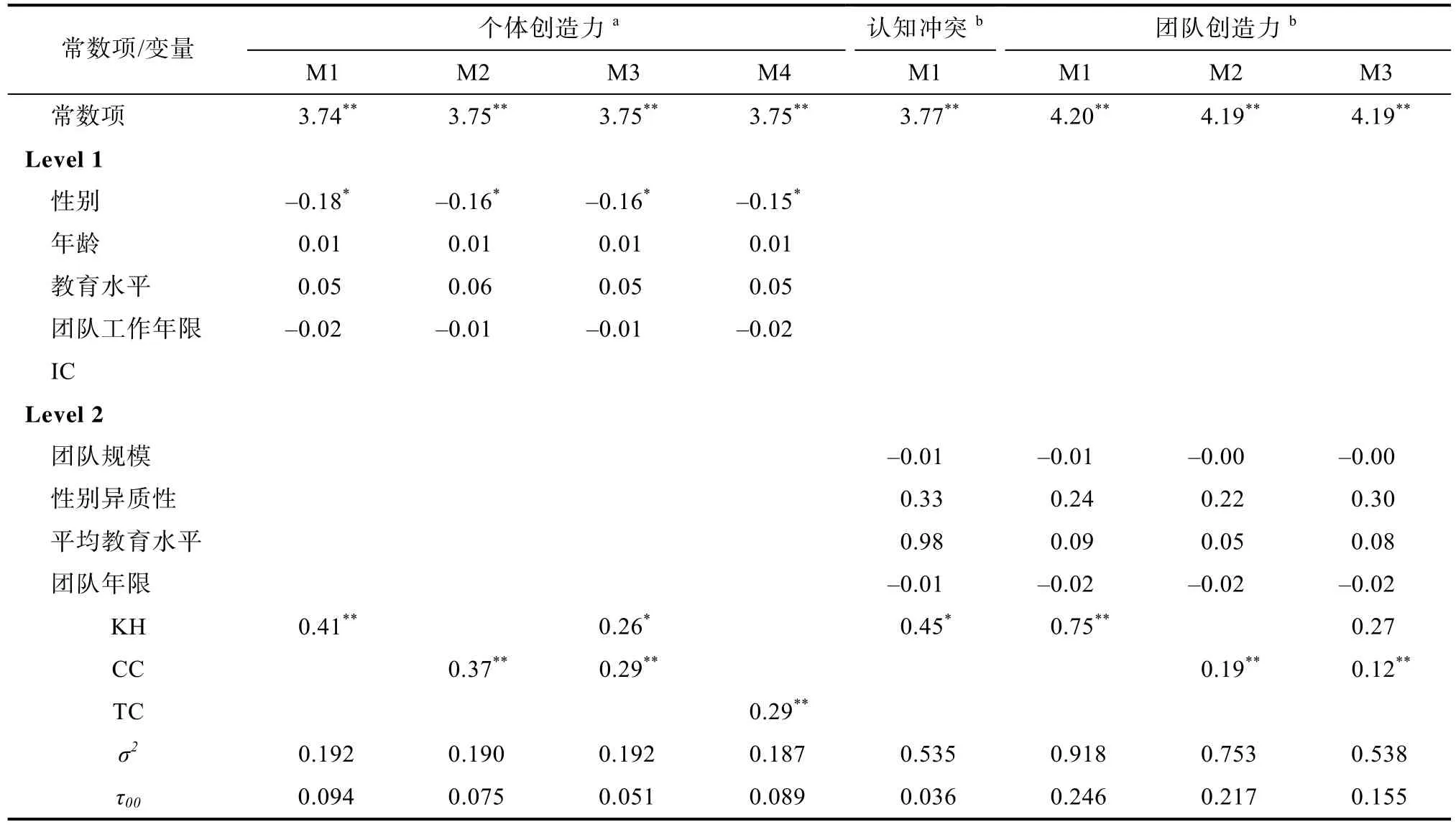

4.1 直接效应与中介效应检验

在成员创造力方面, 零模型分析表明, 团队成员的个体创造力中43%的变异存在于团队之间(ρ =0.149 / (0.149 + 0.194) = 0.43; p < 0.001)。由于存在显著的团队间变异, 以截距作为结果的模型是合理的。对直接效应和中介效应的 HLM 检验结果, 如表2所示。首先, 以个体水平的控制变量和知识异质性作为团队水平的预测变量, 结果表明知识异质性与成员创造力之间具有显著的正相关关系(M1,λ=0.41,p< 0.01), H2a得到支持。知识异质性的主效应解释了个体创造力37%的剩余变异((0.149 - 0.094) /

0.149 = 0.37)。由于在检验成员创造力是否可以预测团队创造力的问题时, 多层线性模型要求结果变量为第一层次(即个体水平); 我们将个体创造力作为因变量, 建立以团队创造力为预测变量的等式,所检验的问题可以被反向理解为“成员创造力评价中的团队间变异, 是否可以被整体的团队创造力所解释” (Pirola-Merlo & Mann, 2004)。分析表明, 两者之间存在显著的正相关关系(M4,λ= 0.29,p< 0.01),解释了成员创造力在团队水平的 40%的剩余变异((0.149 - 0.089) / 0.149 = 0.40), 支持H1。

表1 描述性统计与相关性

表2 HLM分析结果:直接效应和中介效应

为检验个体创造力模型中认知冲突的中介效应, 首先建立以知识异质性为预测变量、以认知冲突为因变量的等式, 结果表明知识异质性与认知冲突显著正相关(M1,λ= 0.45,p< 0.01), 因而支持H3a。然后, 以认知冲突取代知识异质性作为团队水平的预测变量, 表明认知冲突与个体创造力之间的关系也显著(M2,λ= 0.37,p< 0.01)。当知识异质性和认知冲突同时进入等式时, 它们与个体创造力之间的关系依然显著(M3,λ分别为0.26、0.29,p值均小于 0.05), 但知识异质性的显著水平下降(p=0.03)。因此, H3c得到部分验证, 即认知冲突在知识异质性与个体创造力之间存在显著的部分中介作用。与M2相比, 该模型增加解释了16%的团队水平的剩余变异((0.075 - 0.051) / 0.149 = 0.16)。

在团队创造力的等式中, 零模型表明团队创造力中88%的变异存在组织之内, 只有12%存在于跨组织水平(ρ= 0.152 / (0.152 + 1.144) = 0.12;p<0.01)。该模型的直接效应与中介效应的检验方法同上, 结果如表2所示。知识异质性与团队创造力之间的关系显著(M1,λ= 0.78,p< 0.01), 验证了 H2b,该主效应解释了团队创造力在团队水平的 20%的剩余变异((1.144 - 0.918) /1.144 = 0.20)。认知冲突与团队创造力之间的关系也显著(λ= 0.19,p< 0.01),团队水平的剩余变异解释度为34% ((1.144 - 0.753) /1.144 = 0.34)。然而, 当知识异质性和认知冲突同时进入等式时(M3), 知识异质性与团队创造力之间的关系变得不再显著(p= 0.12), 因此说明认知冲突的中介效应显著存在, H3b得到验证。

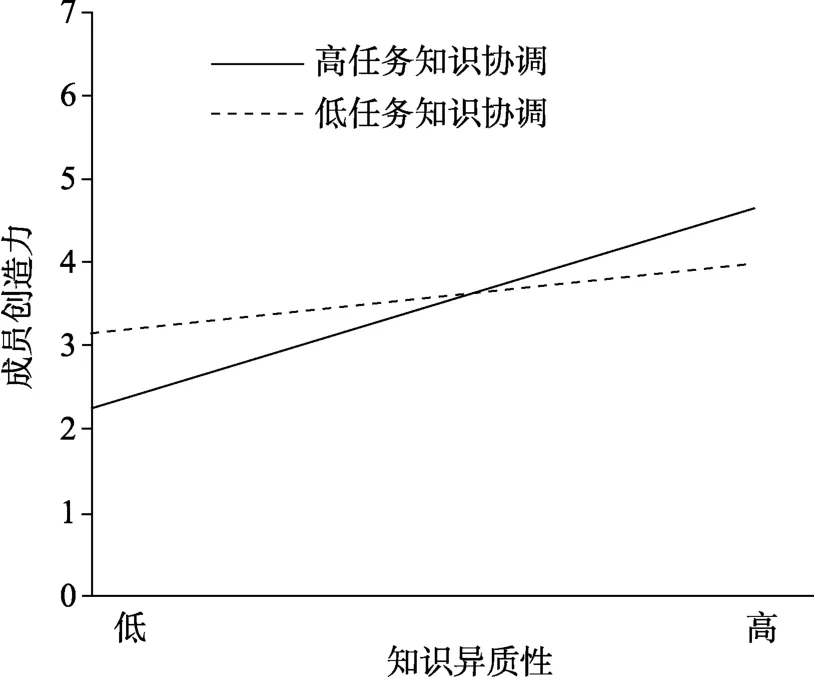

4.2 任务知识协调的调节效应

表3总结了对于调节效应的HLM分析结果。在个体创造力的等式中, 首先将知识异质性和任务知识协调作为第二层次的预测变量进行回归, 结果表明它们与个体创造力显著相关(M1, λ分别为0.52、0.20, p值均小于 0.01), 解释了 52%的团队水平的剩余变异((0.149 - 0.071) / 0.149 = 0.52)。为了检验个体创造力和知识异质性之间的非线性关系(H3a),根据Aiken和West(1991)的建议, 添加知识异质性的二次项, 以建立非线性的函数形式。分析表明, 知识异质性和任务知识协调仍然显著(M2, λ分别为0.49、0.23, p 值均小于 0.01), 二次项不显著(M2, λ =-0.34)。在M3中, 用知识异质性与任务知识协调的交互项代替该二次项, 结果表明交互项与成员创造力显著正相关(λ = 0.20, p < 0.01)。与 M1 相比, 该模型额外解释了团队水平的19%的剩余变异((0.071 -0.042) / 0.149 = 0.19)。最后, 添加知识异质性的二次项以及它与任务知识协调的交互项, 在该模型中同步检验所有线性和非线性的交互作用。结果显示,线性和非线性的交互项均不显著(M4, p值分别为0.35、0.52), 不支持H4a。

表3 HLM分析结果:调节效应

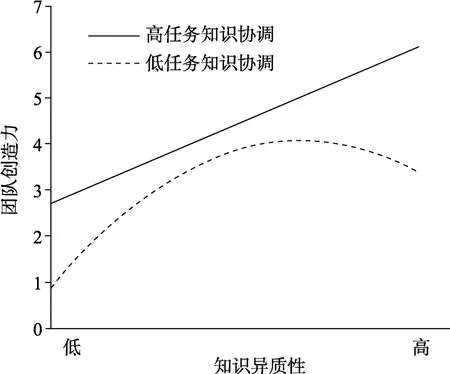

团队创造力的各个等式表明, 知识异质性和任务知识协调与团队创造力之间都存在显著的正相关关系(M1, λ分别为0.12、0.91, p值均小于0.01),知识异质性的二次项不显著(M2, λ = -0.98, p =0.36), 线性交互项则较为显著(M3, λ = 0.96, p =0.01)。在最后的模型(M4)中, 非线性交互项具有最高的显著性(p < 0.01), 线性交互项则在较低程度上显著, 该模型总共解释了团队创造力在团队水平78%的剩余变异((1.144 - 0.417) / 1.144 = 0.78)。由此说明, 任务知识协调与知识异质性对团队创造力的线性和非线性交互效应均显著。

4.3 简单斜率分析和调节效应形式

为了进一步刻画调节效应的具体形式, 根据HLM 所产生的回归系数的方差与协方差矩阵, 进行简单斜率(Simple Slopes)评估。我们确定了任务知识协调的两种水平, 即高于均值一个标准差(+1 SD)和低于均值一个标准差(-1 SD)。根据前面的检验结果, 在个体创造力方面, 知识异质性和任务知识协调存在显著的线性交互作用。简单斜率分析表明, 当任务知识协调水平低时, 知识异质性与成员创造力之间关系的斜率为正, 但是不显著(B = 0.43,t = 1.64)。然而, 当团队成员具有较高的任务知识协调水平时, 知识异质性与成员创造力之间的线性关系正向显著(B = 1.29, t = 2.73, p < 0.01)。图2呈现了该调节效应的形式, 说明仅仅知识异质性并不能对成员创造力产生积极效应, 它仅在高水平的任务知识协调的条件下, 才与个体创造力正向相关。

图2 任务知识协调与知识异质性对成员创造力的交互效应

在团队创造力方面, 任务知识协调的调节效应则呈现出不同的形态, 如图3所示。简单斜率分析表明, 当任务知识协调水平低(-1 SD)时, 知识异质性对团队创造力的线性(B = 2.27, t = 2.11, p < 0.05)和非线性(B = -1.72, t = -2.66, p < 0.05)的简单斜率均显著。它们之间的关系是:当知识异质性从最低水平增加到低于知识异质性均值的-0.11 SD时, 团队创造力与知识异质性的关系正向显著, 并达到峰值 4.08; 在峰值的右侧, 随着知识异质性水平的增加, 团队创造力逐渐下降。在任务知识协调水平(+1 SD)高的情况下, 知识异质性的线性简单斜率正向显著(B = 1.70, t = 2.57, p < 0.05), 但是二次项并不显著(B = -0.04, t = -0.79)。因此, H4b得到验证。知识异质性与团队创造力之间的关系受到任务知识协调的权变影响, 即当任务知识协调水平低时, 知识异质性和团队创造力之间呈倒 U型的非线性关系; 当任务知识协调水平高时, 知识异质性与团队创造力积极相关。

图3 任务知识协调与知识异质性对团队创造力的交互效应

5 结论与讨论

5.1 研究结论

本文的研究目的是探讨知识型团队中可能影响团队创造力的特定的认知互动过程, 以及这些互动过程在知识异质性与团队及其成员创造力之间的作用关系。Cooke等(2012)的互动认知视角是当前团队认知研究领域中的一个新观点, 它表明团队认知应该被视作一种活动, 其形式是通常可被观察到的团队互动(interactivity), 而非个体心智模型或知识的简单聚合(Klimoski & Mohammed, 1994)。仅仅研究个体认知加工的内在规律, 不足以捕捉个体与环境之间的复杂互动现象。因而, 本研究采用了互动认知的视角, 该视角更有利于解释知识型团队创造过程中的一些重要的知识行为。本研究的关键前提在于, 知识型团队的创造力取决于团队中差异化的专长、技能等知识资源, 并受到团队成员创造力的影响。在此基础上, 本文认为, 团队创造力还涌现于团队成员之间的互动协作过程, 并从互动认知的视角关注了认知冲突和任务知识协调这两个团队过程的影响。

研究结果表明, 除了知识异质性和成员创造力之外, 认知互动过程也会对团队创造力产生影响。其中, 认知冲突能够促进团队成员的知识共享和发展创造性的想法, 在知识异质性和团队及其成员创造力之间起着显著的中介作用。任务知识协调则能提高团队的知识利用效率, 有助于理解在何种情况下团队成员能够更好地利用他人的异质性知识以促进创造力的发展, 本研究发现:当任务知识协调水平高时, 知识异质性与团队及其成员的创造力均正相关; 然而, 当任务知识协调水平低时, 知识异质性与团队创造力之间呈显著的倒U型关系, 而与成员创造力之间的关系则不显著。因此, 只有假设H4a未得到验证。任务知识协调在个体和团队水平上产生不同的作用结果, 原因可能在于:

(1)对于个体成员而言, 在任务知识协调水平低的情况下, 他们在工作过程中的自我依赖程度将会更高, 无法有效发掘和利用其它成员的差异性知识。此时, 团队成员的创造力将更多取决于其人格特质、内部动机和任务专长等方面, 受到团队知识异质性的影响较小。但是, 在结构化的团队任务中,团队依然可以借助成员之间的自主协作或诸多人际互动机制完成具有一定质量保证的团队任务, 越高的知识异质性越能为团队创造力带来预期的益处。然而, 这种自主协作或社会互动的作用是有限的, 当知识异质性过高时, 团队成员可能会由于太大的沟通障碍而产生心理隔阂, 导致合作效率低下,无法集体决策, 对团队创造力产生负面影响。

(2)团队主管对成员知识的了解不够充分, 这可能是造成团队知识协调或认知分工不明确的主要原因。主管的知识一般仅限于其所关注的领域,即使个体成员提出某些创造性的想法, 也可能会因为这些想法看似存在风险而被主管拒绝。因而, 那些可能有价值的新想法往往没有机会证明其价值所在, 个体成员的创造力难以得到准确的评估。

(3)本研究采用主管评价的单一方法测量个体成员的创造力, 也可能存在局限性。当任务知识协调水平低时, 由于团队成员的知识分工程度比较低,团队主管在判断团队活动中的个体创造情况时存在一定难度。此时, 成员创造力的外在评价仅仅反映了那些由主管所直接感知到的个体创造贡献, 而团队成员的真实创造贡献实际上体现在被试成员对团队创造力的综合评价之中, 两者之间的边界较为模糊, 容易出现判断偏差。

此外, 正如Woodman, Sawyer和Griffin (1993)所指出的, 团队创造力受到“团队构成(如异质性)、团队特征(如凝聚力)、团队过程(如问题解决策略和社会信息过程)以及情境因素(如团队氛围和领导力)”的影响。因此, 除了本文所考虑的知识异质性、认知冲突和任务知识协调等影响因素之外, 也可能存在一些其它的影响因素, 可以进一步解释个体与团队层次上的结果差异。

5.2 理论及实践意义

本研究的理论贡献主要体现在:(1)从互动认知的视角阐明了知识异质性与团队及其成员创造力之间的影响机制, 填补了这方面的理论缺失。知识异质性可以有效预测知识型团队的创造力, 但是在其作用过程中也会受到认知冲突与任务知识协调等团队过程的影响; (2)研究了认知冲突与知识异质性对个体成员创造力的跨层次作用, 以及成员创造力对团队创造力的影响, 对以往异质性与创造力关系的单一水平的研究提供了补充; (3)探讨了知识异质性对团队创造力作用的情境条件, 构建理论并检验了任务知识协调对知识异质性与团队及其成员创造力之间关系的调节作用, 一定程度上解释了以往研究中有关两者之间关系的不同结论。

在现实情境中, 异质性知识的价值往往不能得以充分实现。如果团队成员不能有效共享和整合每个成员所拥有的独特技能或专长, 团队就不能充分利用成员的知识(Nonaka & Takeuchi, 1995)。为了寻求组织创新, 管理者除了要了解知识异质性在团队工作中的主导作用之外, 还需要识别团队认知互动过程中可能促进团队创造力的因素或条件。

首先, 团队创造的关键是团队成员能够发展和完善他人的想法, 并在该过程中贡献自己的想法,源自不同观点之间竞争的综合看法往往比个人自身的观点更加优越(Oreg & Nov, 2008)。知识型团队的管理者可以创造持续的、开放的团队知识交流与学习的氛围, 使团队成员能够踊跃提出并正视各种不同的任务观点, 以及采用一些批判性的互动方式,鼓励他们开展研究式的讨论, 以产生更富创造性的决策。

其次, 团队创造过程强调的是, 在任何重要的创造性思维过程中并非只有一个人参与。要把一个想法发展成新颖的、有价值的产品或服务, 都需要关联团队成员之间的知识或专长。团队管理者可以借助知识库和工作流程技术等建立团队内有效的任务知识协调机制, 以及利用知识共享和工作关系等推动团队成员建立基于人际关系的协调与沟通机制, 以促进异质性知识的积极共享和价值实现,为组织带来更多的创造成果。

5.3 未来研究方向

本研究也存在一些局限性, 需要在未来的研究中进行更充分的探讨。首先, 由于研究条件的限制,本研究采用主管评价的方法测量团队成员的创造力, 仅反映了团队主管的主观感受, 而没有与成员的自我评价相结合, 由此可能导致以上所论及的偏差。而且, 虽然对其它团队层次的变量采用整合团队成员感知的方式进行测量, 但是包含自变量、中介变量、调节变量的这些测量均来自于由团队成员所填写的同一份问卷, 仍然存在一定程度的同源偏差。未来研究需要结合多种测量方法, 以便进行交叉验证。其次, 在调研过程中, 本研究采用的是方便抽样而非随机抽样的方式, 企业的数量和类型都会受到一定的限制。因此, 本文所得出的研究结论还有待于未来样本范围更广的实证研究的检验。最后, 虽然认知冲突可以整合不同观点和增加理解,为团队成员带来新的想法, 形成团队的创造成果;但是过多的认知冲突可能干预共识, 使团队成员从工作目标中分心而阻碍任务实施(Amason, 1996),也可能导致过多的决策选择, 使团队难以达成一个协调统一的解决方案(De Dreu, 2006)。因此, 未来研究还可以关注认知冲突和团队及其成员创造力之间关系的其它潜在的调节变量, 如认知冲突的数量、团队氛围等具体情境因素的影响。

Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple regression:Testing and interpreting interactions. Newbury Park, CA:Sage.

Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Boulder, CO:Westview.

Amason, A. C., & Sapienza, H. J. (1997). The effects of top management team size and interaction norms on cognitive and affective conflict. Journal of Management, 23(4),495-516.

Amason, A. C. (1996). Distinguishing the effects of functional and dysfunctional conflict on strategic decision making:Resolving a paradox for top management teams. Academy of Management Journal, 39(1), 123-148.

Ancona, D. G., & Caldwell, D. F. (1992). Demography and design: Predictors of new product team performance.Organization Science, 3(3), 321-341.

Baron, R. A. (1991). Positive effects of conflict: A cognitive perspective. Employee Responsibilities and Rights Journal,4, 25-36,

Bliese, P. D. (2000). Within-group agreement, non-independence,and reliability: Implications for data aggregation and analysis.In K. J. Klein & S. W. J. Kozlowski (Eds.), Multilevel theory,research, and methods in organizations, foundations,extensions, and new directions (pp. 349-381). San Francisco:Jossey-Bass.

Brandon, D. P., & Hollingshead, A. B. (2004). Transactive memory systems in organizations: Matching tasks, expertise,and people. Organization Science, 15(6), 633-644.

Brislin, R. W. (1990). Applied cross-cultural psychology: An introduction. In R. W. Brislin (Ed.), Applied cross-cultural psychology (pp. 9-33). Newbury Park, CA: Sage.

Cooke, N. J., Gorman, J. C., Myers, C., & Duran, J. (2012).Theoretical underpinning of interactive team cognition. In E. Salas, S. Fiore, & M. Letsky (Eds.), Theories of team cognition: Cross-disciplinary perspectives (pp. 187-207).New York, NY: Routledge Academic.

Cramton, C. D. (2001). The mutual knowledge problem and its consequences for dispersed collaboration. Organization Science, 12(3), 346-371.

De Dreu, C. K. W. (2006). When too little or too much hurts:Evidence for a curvilinear relationship between task conflict and innovation in teams. Journal of Management, 32, 83-107.

Denison, D. R., Hart, S. L., & Kahn, J. A. (1996). From chimneys to cross-functional teams: Developing and validating a diagnostic model. Academy of Management Journal, 39(4),1005-1023.

Drazin, R., Glynn, M. A., & Kazanjian, R. K. (1999). Multilevel theorizing about creativity in organizations: A sensemaking perspective. Academy of Management Review, 24, 286-307.

Ensley, M. D., & Pearce, C. L. (2001). Shared cognition in top management teams: Implications for new venture performance.Journal of Organizational Behavior, 22, 145-160.

Farh, J. L., Lee, C., & Farh C. I. (2010). Task conflict and team creativity: A question of how much and when. Journal of Applied Psychology, 95(6), 1173-1180.

Ford, C. (1995). Creativity is a mystery. In C. Ford & D. A.Gioia (Eds.), Creative action in organizations: Ivory tower visions & real world voices. Thousand, Oak, CA: Sage.

Hülsheger, U. R., Anderson, N., & Salgado, J. F. (2004). Teamlevel predictors of innovation at work: A comprehensive meta-analysis spanning three decades of research. Journal of Applied Psychology, 94, 1128-1145.

Jackson, S. E., Joshi, A., & Erhardt, N. L. (2003). Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implications. Journal of Management, 29, 801-830.

James, L. R., Demaree, R. G., & Wolf, G. (1984). Estimating within group interrater reliability with and without response bias. Journal of Applied Psychology, 69, 85-89.

Janis, I. L. (1982). Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin.

Jehn, K. A. (1995). A multimethod examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Administrative Science Quarterly, 40(2), 256-282.

Jehn, K. A. (1994). Enhancing effectiveness: An investigation of advantages and disadvantages of value-based intragroup conflict. International Journal of Conflict Management, 5,223-238.

Jehn, K. A., Chadwick, C., & Thatcher, S. M. B. (1997). To agree or not to agree: The effects of value congruence,individual demographic dissimilarity, and conflict on workgroup outcomes. International Journal of Conflict Management, 8(4), 287-305.

Jehn, K. A., Northcraft, G. B., & Neale, M. A. (1999). Why differences make a difference: A field study of diversity,conflict, and performance in work groups. Administrative Science Quarterly, 44, 741-763.

Kanawattanachai, P., & Yoo, Y. (2007). The impact of knowledge coordination on virtual team performance over time. MIS Quarterly, 31(4), 783-808.

Klimoski, R., & Mohammed, S. (1994). Team mental models:Construct or metaphor. Journal of Management, 20(2),402-437.

Mannix, E., & Neale, M. A. (2005). What differences make a difference? The promise and reality of diverse teams in organizations. Psychological Science in the Public Interest,6(2), 31-55.

Matsuo, M. (2006). Customer orientation, conflict, and innovativeness in Japanese sales departments. Journal of Business Research, 59(2), 242-250.

Mohammed, S., & Angell, L. C. (2004). Surface- and deep-level diversity in work groups: Examining the moderating effects of team orientation and team process on relationship conflict. Journal of Organizational Behavior, 25, 1015-1039.

Mumford, M. D., & Gustafson, S. B. (1988). Creativity syndrome:Integration, application and innovation. Psychological Bulletin, 103, 27-43.

Nijstad, B. A., & Paulus, P. B. (2003). Group creativity. In P. B.Paulus & B. A. Nijstad (Eds.), Group creativity: Innovation through collaboration (pp. 326-229). New York: Oxford University Press.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. New York: Oxford University Press.

Oreg, S., & Nov, O. (2008). Exploring motivations for contributing to open source initiatives: The roles of contribution context and personal values. Computers in Human Behavior, 24(5), 2055-2073.

Pelled, L. H., Eisenhardt, K. M., & Xin, K. R. (1999).Exploring the black box: An analysis of work group diversity, conflict, and performance. Administrative Science Quarterly, 44, 1-28.

Perry-Smith, J. E., & Shalley, C. E. (2003). The social side of creativity: A static and dynamic social network perspective.Academy of Management Review, 28(1), 89-106.

Pirola-Merlo, A., & Mann, L. (2004). The relationship between individual creativity and team creativity: Aggregating across people and time. Journal of Organizational Behavior, 25(2),235-257.

Rodan, S., & Galunic, C. (2004). More than network structure:How knowledge heterogeneity influences managerial performance and innovativeness. Strategic Management Journal, 25(6), 541-562.

Schneider, B., White, S. S., & Paul, M. C. (1998). Linking service climate and customer perceptions of service quality:Tests of a causal model. Journal of Applied Psychology, 83,150-163.

Sung, S. Y., & Choi, J. N. (2012). Effects of team knowledge management on the creativity and financial performance of organizational teams. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 118(1), 4-13.

Tierney, P., Farmer, S. M., & Graen, G. B. (1999). An examination of leadership and employee creativity: The relevance of traits and relationships. Personnel Psychology,52(3), 591-620.

Tiwana, A., & McLean, E. R. (2005). Expertise integration and creativity in information systems development. Journal of Management Information Systems, 22(1), 13-43.

Tjosvold, D., Tang, M. M. L., & West, M. (2004). Reflexivity for team innovation in China: The contribution of goal interdependence. Group and Organization Management, 29,540-559.

Wegner, D. M. (1987). Transactive memory: A contemporary analysis of the group mind. In B. Mullen & G. R. Goethals(Eds.), Theories of group behavior (pp. 185-208). New York: Springer Verlag.

Woodman, R. W., Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993).Toward a theory of organizational creativity. Academy of Management Review, 18(2), 292-321.

Zhou, J., & Shalley, C. E. (2010). Handbook of Organizational Creativity. Beijing, China: Peking University Press.

[周京, 克里斯蒂娜·E.莎莉. (2010). 组织创造力研究全书.北京: 北京大学出版社]