气候抵御型发展和绿色经济

2015-01-20段红霞李彦

段红霞 李彦

摘要:绿色经济是低碳、资源有效和社会包容性的经济,是实施可持续发展的工具和手段。绿色经济从环境、经济及社会的三个层面强调发展必须遵循效率、公平、效益相长和风险抵御的基本原则。将应对气候变化、风险管理、低碳发展结合起来的气候抵御型模式通过降低气候变化风险和保障经济发展的质量和安全,推进以经济健康、社会进步以及生态文明为主旨的绿色发展。促进绿色经济转型,关键是要有好的增长政策以保障获得综合和协同效益,解决环境和资源利用的外部性问题,促进和激励技术创新。

关键词:绿色经济 应对气候变化 低碳社会 风险管理 政府治理

一、引言

1992年在巴西里约举行的联合国地球峰会确立了可持续发展的战略目标,明确人类的发展需要在环境、经济和社会三个层面达到可持续性。里约会议20年后,国际政治、经济格局及环境状况发生了明显的改变, 最为突出的是全球气候变化问题成为了亟待解决的全球性问题之一。科学界已经达成了共识,认为人类活动导致的大温室气体排放是引发气候变化的主要原因,国际社会正在共同努力,希望通过《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的机制寻求解决气候变化问题的途径和行动方案。

2012年6月联合国在巴西里约举行了纪念地球峰会20周年活动(里约+20),在总结了过去20年可持续发展的经验和教训的基础上,进一步重申可持续发展在社会、经济和环境三个层面的重要意义,认识到目前运行的经济体系不但没有有效和可持续地利用资源,更为严重的是造成了成本和效益分布的不公平性,带来了缺水、资源瓶颈、空气和水污染、气候变化和生物多样性丧失等不可逆转的问题,最终抑制了经济的增长和发展(OECD,2011)。结束不合理的发展方式意味需要重新确立更为公平、清洁、强大的增长方式以实施可持续发展战略。绿色经济被广泛接受为实施可持续发展的重要的手段和工具,认为“在可持续背景下的绿色经济应该有助于消除贫穷,有助于持续经济增长,增进社会包容,改善人类福祉,为所有人创造就业和体面工作机会,同时维持地球生态系统的健康运转”(UNCTAD,2011) 。

二、绿色经济的理念和原则

(一)理解绿色经济

绿色经济和绿色发展是两个可以互换的概念。UNEP将绿色经济定义为不但能够提高人类的福利水平,减少不公平性,而且能够减少环境风险和生态稀缺性的经济,简单的表达就是建立一个低碳的、资源有效的、包容性的社会(UNEP,2011a) 。

从生态环境与经济增长之间的关系看,绿色经济被认为是抓住机遇同步实现环境和经济目标的过程。绿色经济的主要理念是将有限的地球生态环境承载力转变为经济机会,同时确保生态的有效性在三个方面得到体现:生态成本内部化、最大化资源效率和最小化污染的影响(UNESCAP,2012)。OECD认为绿色增长就是促进经济增长及发展,而且保证自然资产能够继续提供支持财富不断增长所依赖的资源和环境服务,通过促进投资和创新,为持续增长提供支持,给经济发展带来新机遇(OECD,2012)。世界银行将绿色发展定义为有效的利用自然资源、最低限度的污染排放和环境影响、有抵御自然灾害能力的增长(World Bank,2012a)。绿色经济是能够促进环境可持续、低碳和社会包容性的经济过程, 追求绿色增长实际上是实现经济和财富的增长,以较少的资源消耗和排放满足人们对于食物、交通建筑、住房、能源的需求(UN and ADB,2012) 。

最近的文献,更多的从公平和包容性的角度理解绿色经济,出现了“包容性绿色经济”或者是“包容性增长”的说法,以涵盖绿色经济的社会层面,认为绿色经济应该服务那些被排除在现行的经济体制之外的群体,关注代际公平,是消除贫困的可持续发展。绿色经济在近期的主流是增长和提高,产生更多的GDP,提供工作机会,减少贫困,促进社会公平,而长期的目标则是抵御性发展以及资源的安全性(UNDESA et al.,2011)。绿色经济的抵御性表现为在地球生态资源有限的前提下提高人们的生活质量,即体现了经济增长和环境责任相互作用的模式,又支持了社会发展和进步(GEA,2012)。

综合国际社会对绿色经济的定义和诠释,在可持续发展的框架下,可以从三个角度完整的理解绿色经济的内涵:1、从经济的角度,绿色经济基于创新的技术和经济体系,以健康和可持续的方式创造更多的财富,且经济的发展能够抵御各类可预测以及不可预测的自然的或者是人为的灾害或者风险;2、从环境的角度,绿色经济的过程必须将自然资源以及生态服务等自然资本直接转化为经济价值加以保护和维护,作为投入和资本计入核算;3、从社会的角度,绿色经济的目标是满足人类不断增长的物质和生产的需求,通过发展消除能源、粮食、水资源的贫困和降低生态稀缺的风险,让所有人有平等的机会和权利享受发展的成果。

(二)绿色经济的原则

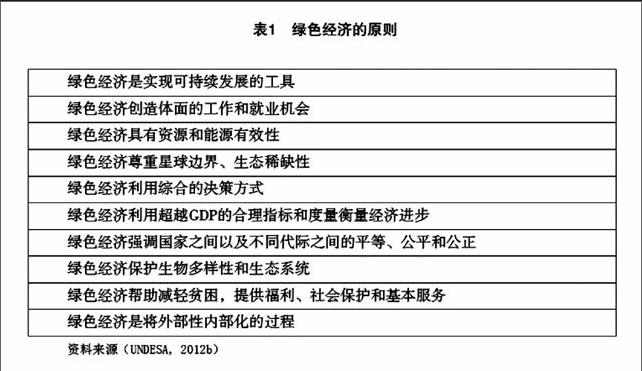

清晰的解释绿色经济的概念有助于实践者和利益相关者理解和接受这个新的发展模式。但是,概念性的诠释对制定可操作性的政策和实施绿色经济理念还是有局限性的。在里约+20大会期间,许多国际机构就绿色发展的原则进一步深入探讨,试图对绿色经济给出相对具体和明确的框架。虽然不同机构和组织对绿色经济原则的认识各有侧重,但是这些原则都从不同的角度涉及可持续发展的三个层面,而且提出了更为具体的原则,例如政府治理、机构问题、政策的综合性、国际合作等(UNDESA,2012a)。表1列出了目前一致认同的绿色经济的原则,从不同侧面解释了绿色发展的理念、应用领域和重要的特征,给实践者应用绿色经济原理、应对已知的风险以及关注需要解决的问题提供了启示。

作为今后采取行动的指南,绿色经济的原则还应该对发展模式的选择以及绿色政策的形成有指导性的意义,如果偏离了最根本的原则,很难摆脱传统发展理念和模式的束缚。因此,面对全球气候变化,生态环境恶化,资源枯竭,自然灾害频繁和经济衰退的挑战,利用绿色经济作为重要的途径改变不可持续的发展模式,需要遵循一些共同的基本原则。endprint

1、效率原则。绿色经济的增长是有效率的增长,必须抛弃粗放的资源掠夺式利用和以牺牲生态环境为代价换取GDP增长的不可持续发展模式。绿色发展应该建立在高效率利用资源和生态环境的基础之上,以最低的资本投入、资源和能源消耗、污染物产出和碳排放,获取最大的经济产出和生产效率。

2、公平原则。绿色经济推动持续包容性经济增长,尊重发展中国家对快速发展的迫切需求,在避免不可逆转和高昂的环境损害成本的前提下,消除贫困,为所有人提供福利,创造个人发展技能的机会,促进社会和谐和公平。绿色经济从价值观的角度强调人和自然环境之间的和谐,珍视自然资源和生态环境的价值,让所有的人包括未来的后代拥有公平发展的机会和权力以及发展所依赖的资源和环境基础。

3、效益相长原则。绿色经济追求的是综合效益,最根本的是通过经济、社会以及环境三个层面的可持续发展,三者之间相辅相成,相互支持和促进,赢得三重效益。环境和社会效益的提高,将有效促进经济增长。环境问题和经济增长脱钩,必然促进自然资本的增长,推动国民生产总值包括人均收入和就业的增长。

4、风险抵御原则。绿色经济的健康、持续发展,要求社会、经济和自然系统具备抵御气候变化、能源不安全、生态稀缺等灾害和风险的能力。绿色经济在政府治理特别是制度和机制等方面要有前瞻性的规划和措施,及早建立完善的风险管理体系,随时准备应对可能发生的风险和威胁,以保护经济发展、保障人类的安全以及社会的正常运行。

三、气候抵御型发展和绿色经济

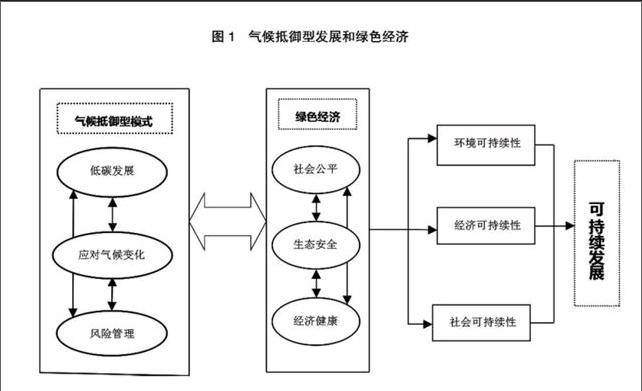

绿色经济没有现成的模式可遵循,不同国家和地区从实际出发,围绕可持续发展的框架,针对发展进程中突出的资源和环境问题,选择最适用和最有效的解决方案。气候抵御型发展,融合了低碳社会的理念和应对生态环境恶化和气候变化风险,将低碳发展、应对气候变化、风险管理作为促进绿色经济转型的三大支柱。图1的框架所示,气候抵御型发展的三个部分密切关联,每一个领域都影响绿色经济的进程,最终贡献环境、社会、经济的可持续发展。气候抵御型发展以绿色经济为工具,将应对全球气候变化的战略有机的渗透到可持续发展的框架,为解决环境和发展之间存在的问题提供了新的思路和创新途径。

(一)气候抵御型发展的内涵

气候抵御型模式寻求的是低碳发展和建立低碳社会。低碳发展是高能效、低资源消耗和低温室气体排放的经济模式,核心是通过源技术创新和制度创新,提高能源效率和清洁能源结构。低碳发展支持稳定大气中的温室气体和以低碳发展方式维持经济增长两个目标。为了使生态系统能够自然地适应气候变化、确保粮食生产免受威胁并使经济发展能够可持续地进行,需要将大气中温室气体的浓度稳定在450ppmCO2eq的水平, 将全球平均温度升高控制在工业化前2℃内。低碳增长意味通过提高生产和资源效率,以最低的资源和能源消耗获取最大的经济利益,有效的提高碳生产效率,促使经济增长和碳排放脱钩。

气候抵御型发展将应对气候变化两个重要内容——适应和减缓纳入发展规划和战略。 减缓是通过人为的干预(例如政策)以减少温室气体的来源或是增强温室气体的“汇”, 最终达到永久的消除或是减少气候变化对生命和财产的风险和灾害。适应是采取技术、工程等措施以减少气候变化带来的不可避免的风险和危害。气候抵御型发展的实质是将减缓、适应和低碳发展战略综合起来,最终在减缓、适应和减贫/经济发展中获得三重效益(Mitchell and Maxwell,2010),从而保障经济以全新的模式发展和增长。低碳发展为绿色经济从有效的资源利用和有效率经济产出的角度奠定了基础。

气候抵御型发展在融合低碳发展理念的同时,将应对气候变化的影响,尤其是抵御气候变化风险以及自然灾害放在同样重要的地位,将风险和灾害管理纳入发展政策和政府管理体系。建立低碳社会的意愿就是让社会经济系统有能力抵抗各种变化带来的威胁、灾害和风险,特别是在不确定的情况下。风险管理帮助社会和经济体系增强抵御风险和威胁的能力,使其从各种环境和气候变化风险中恢复和回复到原来的状态,不会因为外部的冲击而彻底崩溃或者是处于危机状态,最终达到具备能力以新的面貌继续发展。

(二)气候抵御型发展对绿色经济的影响

气候抵御型发展以低碳社会实践、应对气候变化的行动、灾害和风险管理为核心形成绿色经济的框架,通过实施低碳发展促进社会文明和公平、生态和环境安全、经济良性和健康增长为目标的绿色经济(图1),体现了绿色经济的原则,从实践上丰富了绿色经济的内涵。

首先,气候抵御型发展通过应对气候变化有效促进了绿色技术的发展和应用,推进了绿色经济转型,促进温室气体减排的进程。应对气候变化,实施低碳发展的目标,绿色清洁能源技术如节能和提高能效、化石燃料的转换、核能以及碳捕获和封存(CCS)等将发挥重要的作用,特别是可再生能源的发展,不但是实现为所有人提供清洁能源服务的重要手段,而且为保障能源安全和减缓气候变化做出了贡献。

可再生能源技术产生的温室气体排放远远低于化石燃料,多种模型不同的技术情景表明,2050年可再生能源的减排潜力约在218GtCO2—561GtCO2 之间(IPCC,2011)。除了减少GHG排放,可再生能源还能够在减少大气污染和健康方面产生效益。不断提高可再生能源在能源结构中的比重,低降对化石燃料的依赖,有助于实现能源供给本土化,因而大大提高能源自给能力和能源安全供给。在很多发展中国家,基于可再生能源的分散式电网和将可再生能源并入集中电网的规模在扩大,有效的改善了能源获取的方式,现代能源服务为社区和家庭带来了显著效益,缓解了能源贫困的状况(IEA,2012) 。2004—2011年,平均每年全球可再生能源的新增投资增长31%,2011年可再生能源达到创纪录的2570亿美元(REN21,2012)。据估算,把大气CO2 浓度稳定在450ppm水平,仅发电行业在2011—2020年间需要增加5.1万亿美元投资,2021—2030年间要增加7.18万亿美元。随着对可再生能源需求和投入的加大,从2011—2020年,仅风能和太阳能可提供1.20亿—2亿个就业机会(UNEP,2012) 。向绿色经济转型,对全球增温限制在2℃极限值内至关重要。研究显示,在绿色投资情景,与目前水平相比2050年能源相关的CO2排放量将减少约三分之一,到2050年大气中CO2的排放浓度应低于450ppm(UNEP,2011)。endprint

其次,气候抵御型发展将风险管理纳入了战略体系,保障了绿色经济发展的质量。不断加剧的温室气体排放和应对气候变化的失败被认为是当今最严重的环境风险(WEF,2012)。资料显示,近30年来气象有关的灾害造成的经济损失最为严重,而气候灾害带来的死亡人数风险最大(Visser,H. et al.,2012)。据估算中国由于气候变化和环境恶化,包括空气、水污染、资源消耗和生态退化造成的总成本在2005年达到当年GDP的13.5% (CAS,2009),仅空气和水污染2003年造成的经济损失为3620亿元人民币,占当年GDP的2.68%(World Bank,2007)。环境风险造成的经济损失严重降低了经济发展的质量,减缓了可持续发展的进程。

经济增长的质量首先是效率问题, 其次是经济增长的安全问题,而发展的质量和安全都和应对气候变化以及减灾和风险防范的过程紧密相联系。气候抵御型发展将应对气候变化和风险管理纳入绿色发展战略,从不同角度采取行动,应对气候变化风险, 保障发展的质量和增强经济的安全度。1、投资基础设施,使得基础设施的质量满足抵御灾害的设计标准。受气候灾害影响的国家,特别是发展中国家,在可持续发展中面临着基础设施带来的挑战,因为基础设施的暴露度和脆弱性在灾害的经济损失中占有相当的比重,强调这些因素能够减少损失的规模以及增强绿色经济的抵御性。2、发展可持续农业。农业是对气候变化非常敏感的部门,受气候变化的直接和间接影响都比较大。和基准相比较(如果不考虑碳肥化效应),气候变化将导致世界粮食生产减少16%(Cline,2007)。但是气候变化对农业生产的影响取决于耕作方式以及农业技术的利用,其中农业技术的成熟度是远比气候和农业保险更为重要的决定农业生产力的因素。在生态脆弱的地区,通过农业体系的转型,例如提高种子的质量、施肥、土地利用的改善和管理、水资源的管理方式维持食物生产可以维护粮食生产免遭气候变化的威胁,保障食物安全(Brown and Funk,2008; Wang et al.,2008;Lin,2006)。3、建设低碳可持续城市。将风险管理纳入低碳城市发展,合理规划城市的土地利用,采用低碳建筑设计,有效的安排基础设施和网络等都有助于增强经济体抗击自然灾害和风险的能力,将会减少潜在的气候灾害相关的损失以及成本,保障城市生态和社会系统的正常运行。

四、气候抵御型发展和绿色经济的政府治理

(一)综合性政策和协同效益

绿色经济的关键是要有好的增长政策。绿色发展追求的是经济、环境和社会发展的协同和综合效益,推动绿色经济转型因此就需要一个综合的政策体系,使得整个社会系统以及不同部门和行业都从效率和效益的角度出发, 将低碳发展、减贫、减缓和适应、管理环境和气候变化风险等纳入决策和长期的发展规划和战略。绿色综合政策包括几个重要的方面:1、政策的框架相互加强经济增长和自然资本保护;2、政策的目标放在激励有效利用自然资源,让污染及导致生态环境恶化的行为付出更高的成本(OECD,2012);3、政策的协同兼顾应对全球气候变化相关的威胁、风险、脆弱性和不确定性以及国家面临的追求可持续发展的迫切需要。

绿色增长的综合政策需要结合多个部门和整体政府的方法,基于不同部门和行业的职能和责任,将相互联系和影响的部门和行业的发展作为一个系统和整体,应用多目标的决策方法形成综合政策,让不同部门一起创造综合的效益以达到利益最大化,这是绿色政策体系不同于以往传统发展理念的关键点之一。综合政策将有效的避免不同部门之间的利益冲突以及条块分割的管理状况,减少政策实施的成本,提高政策的效率和效益。

(二)多元化的绿色发展政策

绿色经济政策的核心是引导高效利用和管理资源以及应对日趋严重的环境和气候变化风险,保护经济健康高质量的发展。绿色发展政策需要针对两个问题: 发展中国家包容性经济增长以减轻贫困和提高社会福利;面对自然稀缺和气候变化的现状,提高环境管理水平(OECD,2012)。总体上,建立和健全各项法律和规章制度,包括各类污染防治法、自然资源保护法以及各类环境制度和标准等,以规范经济活动和保护生态环境的完整性和可持续性,是绿色政策体系必要的组成部分,这类政策为绿色发展创造了有利于解决问题的环境。

针对绿色发展中存在的障碍,例如资源性产品的价格、不能够反应资源成本和环境的外部性等, 这些问题的解决需要外部性内部化的政策,主要是建立基于市场的激励机制。市场机制被认为是成本最有效的实施减排、促进资源使用效率提高、激励创新的政策工具。基于市场的环境类政策包括税赋和排放交易体系。与环境相关的税赋,遵循“污染者付费”和“使用者付费”的原则,让生产者和消费者为他们的活动和行为产生的排放和环境影响负责,有偿利用资源和使用生态服务,包括排污费、资源税、环境税、能源税、碳税等。排放交易体系的实践目前正在许多国家和地区开展,主要是各个国家为实施温室气体减排目标而设计的碳排放限额交易体系,例如欧盟的排放交易体系(EU ETS)和美国地区性温室气体减排行动计划(RGGI)等,通过地区、国家、双边、多边以及国际碳市场的建立,促进温室气体减排目标的实施。2011年全球碳市场的规模达到1760亿美元,CO2交易额度达到了103亿吨CO2eq水平(World Bank,2012b)。

外部性内部化的政策,是绿色经济政府管理的重要内容。但是,绿色市场政策还必须包括相关的配套措施和工具,支持绿色市场的建立和推进资源产品价格的改革。因此,不同国家和地区,必须基于当地的经济发展水平和资源环境基础,根据现有的政策体系以及执行状况,做出合理的调整,将社会、经济和环境政策有机的联系起来,纳入绿色政策体系,并且针对面临的挑战和发展障碍,有的放矢的采用不同的政策和机制组合和配置,形成多元化的政策共同作用、相互补充、支持和协调的局面,共同促进绿色经济转型。endprint

(三)绿色创新的激励机制

绿色增长战略的重点是技术创新以及建立有创造性的、综合的、公有和私有部门的方法以支持创新行动。技术创新是绿色经济的核心和支柱, 绿色技术包含了大量不同的技术组成,这些技术支持财富创造和达到资源有效、清洁以及抵御型的增长。技术创新在发展的情景下被定义为通过提高技术将新的解决问题的方法商业化的过程,这里的技术包括产品、过程、组织以及市场的改善等(Dutz and Sharma,2012)。技术创新的周期包括研究、开发、演示/商业化、扩散/推广几个关键的阶段和步骤。技术创新包括不同的创新类型。前沿创新是指还没有被介绍到世面上的很新异的技术,通常出现在技术开发周期的研究阶段。应用性创新指经过改造已经存在的技术,使得这些技术在可选择的方法中更为有用,且在国家之间或者国家内扩散,技术开发周期的任何的阶段都可出现。吸收性创新是指通过变革机构的环境,将已经存在的绿色产品、过程、组织和市场等技术进行改造以适应当地的需要,也就是技术本土化的过程,一般应用于技术开发最后的展示和推广两个阶段(Hultman et al.,2012)。

政府在绿色创新中的作用非常重要。政府通过创新的财政工具在不同的技术开发阶段提供相应的财政支持以满足技术创新对资本的需求,例如通过碳金融体系以及创新基金的建立等,支持新技术的研发和推广以及前瞻性的研究项目开发。政府的政策为技术创新提供了市场环境,利用需求侧的工具例如公共采购、标准和标识、规章制度等政策帮助创新技术开拓绿色产品的市场,促进正在进行中的技术创新的开发和商业化过程。政府和多边的财政机构的合作能够增强私有机构在绿色投资中的作用,特别是随着中小型企业对财政支持需求的增加,公共—私有合作伙伴关系的建立非常关键。此外,政府通过各种措施有效推进创新的进程,帮助增强创新能力的建设,特别是从国外吸收先进技术的能力,并且能够将这些技术转化为当地的需求,例如鼓励开展国际研究和技术合作,促进技术转移等。

五、中国绿色发展的行动:执政能力建设

目前中国大力倡导的科学发展观、生态文明/生态经济、循环经济、低碳经济等实质上从不同的侧面和角度落实了绿色经济的理念,基于中国国情和实际情况探寻新的发展模式和道路,这些发展理念遵循了绿色发展的原则,促进了可持续发展战略的实施。然而,从长远看,中国绿色经济转型和发展还面临着挑战,必须在几个关键方面加强绿色执政能力的建设。

首先,中国绿色经济发展遇到的关键挑战是如何提高绿色发展的意识,增强各方利益相关者对新型发展模式的认同。没有发展观念的根本性改变,就无法通过建立和健全各项机制为中国绿色转型创造条件。与褐色经济或者是高碳经济发展相比,绿色经济注重的是发展的效率和支持增长的资源基础和社会环境。因此,绿色发展要求政府首先从经济发展的模式、支持社会发展的技术体系、促进绿色发展的政策、人们的生活和消费模式以及整个社会的价值体系都要产生根本性的改变,创造与绿色转型相适宜的大环境。绿色发展的理念将在生产、贸易、财政、应对气候变化、灾害、气候风险等领域产生改变和带来不同的管理模式。不管是决策者还是管理者都需要改变发展观,认识到工业化过程“先污染后治理”的发展模式从理论到实践到都是不可持续的,不但损害了经济发展的成果和人们享受财富增长的权利,而且最终需要巨大的投入恢复和治理生态环境,是没有效益的做法。

其次,绿色增长要求调整主流的政策和政府管理体系,将政府管理朝向可持续发展的方向引导,将绿色发展落实到实处。应对气候变化和风险管理是绿色发展不可分割的组成部分,但是管理风险的任务以及应对气候变化的责任分散在不同的政府机构和部门,许多地方没有明确的要求以及人员的分配,因此需要通过加强机构建设,明确各部门的责任,加强部门和机构之间的协调、合作、沟通、交流、协作的机制,特别是可持续发展政策的协调以及绿色政策实施过程的协作。此外,绿色发展执政能力的建设,还包括各级政府部门有能力认识绿色发展中存在的障碍,能够制定有效的行政、经济等手段和措施保障绿色经济政策的落实和实施,例如建立节能减排目标责任制度和管理机制、完善气候政策的执行绩效评估和政策实施产生的结果和有效性评估机制、设立专门的机构和机制监督政策的执行。

最后,管理绿色经济还要求政府有能力对发展进程以及各项措施、政策、目标的实施进行跟踪和监测,随时把握绿色增长的动态和发展状况,及时解决出现的问题。政府要根据对绿色发展的理解和定义,选择环境、经济或者是社会问题作为开端,开始实施绿色经济的方法,建立度量绿色经济所需要的不同的指标体系。OECD开发了包括从四个方面监测绿色发展的框架:经济体的环境和资源的生产率;自然资本的基础;生活的环境质量;以及经济发展的机会和政策的反响(OECD,2011;OECD,2012)。这个绿色发展的度量框架,给发展中国家包括中国提供了整理绿色指标体系思路的一个方法,以开发出简洁的、可度量的统计方法。所以,政府要从基本的执政能力建设开始建立绿色综合管理体系,为推进绿色经济转型和加快可持续发展的进程提供服务,具体的工作包括资料收集和信息库的建设以及建立一套完整的监测和评估绿色发展状况的方法和分析工具,为满足绿色发展对政策和管理的需求。

六、结语

里约+20最终形成的文件《我们希望的未来》指出,每个国家都可以根据国情和优先事项,以不同的方法、愿景、模式和工具,从三个层面实现可持续发展(UNCSD,2012)。政府部门需要根据国情选择最适合发展状况、政府管理框架、机构组成、资源禀赋和能力的模式。实质上,基于当地的实际和不同的文化、政治、经济、社会状况,绿色经济的实践活动已经以不同的方法和模式在世界各地创造性的开展。不管采取那一种模式,强调哪一个侧重点,绿色经济将通过维护环境和生态的可持续性,减少碳和污染物排放,高效率使用能源和自然资源,高效率的生产和管理模式,最终建立一个人和自然、人和人、人和社会系统要素之间和谐的、文明的、有价值观的、高效率的社会和经济秩序。endprint

参考文献:

[1]Anderson,K.,Bows,A. 2011.

Beyond dangerous climate change: emission scenarios for a new world,Philosophical Transactions of The Royal Society,2011,369:20—44

[2]Brown,M.E. and C.C. Funk.2008.

Food Security under Climate Chan-

ge,Science 319:pp580—581

[3]Chinese Academy of Sciences

(CAS). 2009. The Real Price of the Peoples Republic of] Chinas Economic Growth:An Empirical Study

on Genuine Savings. Beijing

[4]Cline,W.R.2007. Global War-

ming and Agriculture:Impact Estimates by Country. Washington, DC. Center for Global Development and Peter G. Peterson Institute for International Economics,250pp

[5]Dutz,M.A.,and Siddharth S-

harma,S., 2012,Green Growth,Tec-

hnology and Innovation,The World Bank Policy Research Working Paper 5932,January 2012

[6]Green Economy Coalition (G-

EC),2012. Principles for a green,fair and inclusive economy, 3 May 2012

[7]GEA,2012:Global Energy A-

ssessment — Toward a Sustainable Future,Cambridge University Press,

Cambridge UK and New York, NY,USA,Cambridge UK and New York, NY,USA,and the International Institute for Applied Systems Analysis,Laxenburg,Austria

[8]Hultman, N. ,Sierra,K.,Allison Shapiro,A. 2012. Innovation and Technology for Green Growth, The 2012 Brookings Blum Roundtable

Policy Briefs, 30—40

[9]IEA,2012.Energy Technolo-

gy Perspectives 2012:Pathways to a Clean Energy System, OECD/IEA, 2012,Paris.IPCC,2011. Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN),Cambridge University Pr-

ess,Cambridge,United Kingdom and New York,NY,USA

[10]IPCC, 2012. IPCC Special

Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation

[11]IPCC. 2007. Climate Chan-

ge 2007:Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate,Cambridge University Press, Cambridge,United Kingdom and New York,NY,USA

[12]Lin,E. 2006. Dangerous L-

evel of Climate Change and Building the Adaptive Capacity for Sustainable Development. Advances in Climate Change Research, 2 (Suppl. 1):46—49

[13]Mitchell, T. ,Maxwell,S.,

2010.Policy Brief,November 2010. Climate and Development Knowledge Network

[14]OECD,2011. Towards Gre-

en Growth,OEC,Paris

[15]OECD, 2012. Green growth and developing countries:A summary for policy makers,June 2012endprint

[16]UNCSD, 2012. The Future

we want,outcome of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20). A/CONF.216/

L.1,Rio de Janeiro,Brazil, 20—22 June 2012,Agenda item 10

[17]UNCTAD,2011. The Road t-

o Rio+20:For a development—led green economy. Issue 2,November2011

[18]UNDESA,2012a.A Guidebook to the Green Economy,Issue 1:Green Economy,Green Growth,and Low—Carbon Development— history,definitions and a guide to recent publications,August 2012

[19]UNDESA,2012b. A Guidebo-

ok to the Green Economy,Issue 2:exploring green economy principles,November 2012

[20]UNDESA,2012c,A Guidebook to the Green Economy,Issue 3:Exploring green economy policies and international experience with national strategies,November 2012

[21]UNDESA,UNEP,UNCTAD,2011.

The Transition to a Green Economy:Benefits,Challenges and Risks from a Sustainable Development P-

erspective

[22]UNEP,2011. Towards a Gr-

een Economy:Pathways to Sustainable Development and Poverty Er- adication

[23]UNEP, 2012. Global Trends

in Renewable Energy Investment 2012

[24]UNFCCC.2011. Communications received from Parties in relation to the listing in the chapeau of the Copenhagen.http://unfccc.int/meeings/cop_15/copenhagen_accord/items/5276.php.download July 26,2011

[25]UN International Strategy for Disaster Reduction(UNISDR).2008. Climate Change and Disaster Risk Reduction. United Nations Briefing Note 01

[26]United Nations and Asia D-

evelopment Bank (UN and ADB),2012,Green Growth,Resources and Resilience Environmental Sustainability in Asia and the Pacific, United Nations and Asia Development Bank

[27]UNESCAP, 2012 Committee on Disaster Risk Reduction,2011,Second session, Bangkok, 29 June 1—July 2011,Item 4 of the provisional agenda Recent trends in disasters and their socio—economic and environmental aspects, E/ESCAP/CDR(2)/INF/6,Distr.:For participants only 3 May 2011

[28]REN21(Renewable Energy Network for the 21th Century). 2012. Renewables 2012Global Status Report,Paris: REN21 Secretariat

[29]Rockstr,J.,Steffen,W., Ke-

vin Noone,K et al. A safe operating space for humanity. Nature, 461(24 September),2009,472—475

[30]Visser, H. et al. ,2012. A statistical study of weather-related disasters: Past,present and future,The Hague:PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. This publication can be downloaded from:www.pbl.nl/en. Wang,J. ,Mendelsohn,R.,Dinar,A.,& Huang,J. 2008b. How Chinas Farmers Adapt to Climate Change. Policy Research Working Paper No. 4758,World Bank

[31]World Bank,2012a. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development,2012,International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or The World Bank

[32]World Bank,2012b,State a-

nd Trends of the Carbon Market 2012,Washington DC,May 2012

[33]World Bank,2007,Cost of p-

ollution in China:Economic estimates of physical damages. The World Bank,State Environmental Protection Administration,P. R. China,February,2007

[34]World Economic Forum (WE-

F),2012. Global Risks 2012(Seventh Edition). An Initiative of the Risk Response Network, World Economic Forum

[35]WMO,2011, Greenhouse Gas,

Bulletin,The State of Greenhouse Gases in the Atmosphere, Based on Global Observations through 2010,No.7,21 November 2011

(段红霞,1965年生,宁夏平罗县人,厦门大学经济学院副教授。研究方向:气候能源政策、低碳经济、绿色发展。李彦,1978年生,天津人,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心助研,中国海洋大学环境科学与工程学院在职博士研究生。研究方向:低碳发展)endprint