刈割措施对紫花苜蓿根系内可溶性糖含量及返青率的影响

2015-01-19贾玉山周天荣格根图

■王 伟 贾玉山 周天荣 尹 强 格根图

(1.内蒙古农业大学生态环境学院,内蒙古呼和浩特 010019;2.中国农业科学院草原研究所,内蒙古呼和浩特 010010)

紫花苜蓿(Medicago sativa L.)为多年生豆科牧草,素有“牧草之王”的美誉[1]。随着畜牧业的快速发展,紫花苜蓿已逐渐成为我国种植面积最大、应用最广的一种优质蛋白质牧草。伴随我国农业结构的转变,紫花苜蓿在农业中的作用也变得重要起来[2]。由于我国北方地区冬季气温较低,冻害严重影响苜蓿生长分布[3],制约了紫花苜蓿的越冬及返青。目前,紫花苜蓿返青率减低逐渐成为制约我国北方地区人工草地能否成功建植的关键问题[4]。刈割措施作为紫花苜蓿利用的一种重要方式[5],能够充分发挥紫花苜蓿的作用,提高其生产性能[6]。合理的刈割技术不仅影响紫花苜蓿的品质,还会影响到翌年的返青率。紫花苜蓿的返青率与根系内可溶性糖含量有着非常紧密的联系[7],根系内可溶性糖含量增加,可适当提高紫花苜蓿的抗寒能力[8],并有助于提高返青率[9]。因此,本试验通过对不同刈割措施下紫花苜蓿的根系内可溶性糖含量及返青率进行测定,以此来确定最佳刈割技术,为提高紫花苜蓿生产能力以及提高返青率提供科学的理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点

在宁夏回族自治区银川市贺兰山农牧场茂盛草业公司进行试验,地理位置为北纬37.2°,东经105.3°,年平均气温8.5℃,日温差12~15℃,年平均日照时数2 800~3 000 h,是全国太阳辐射和日照时数最多的地区之一。年平均降水量200 mm左右,无霜期185 d左右。

1.2 供试品种及试验设计

以“金皇后”紫花苜蓿(Medicago sativa L.)为试验原料。试验小区面积为9 m2(3 m×3 m),采用人工刈割的方式,于2013年5月26日、7月11日、8月17日、9月20日进行第1次、第2次、第3次、第4次刈割,结合当地生产实际情况,以刈割留茬高度5~8 cm作为对照组(CK),设置0、2~5、8~11 cm刈割留茬高度处理,分别记为A1、A2、A3处理。以一年刈割4茬为对照组(CK),设置一年刈割1、2、3次刈割频次处理,分别记为B1、B2、B3处理,每个处理设置3个重复(刈割频度处理见表1)。

表1 不同刈割留茬高度处理下各茬次紫花

在对第2、3、4茬紫花苜蓿进行刈割之前对第1、2、3茬紫花苜蓿根系进行取样,在第4茬刈割后35 d(各茬苜蓿收获时间间隔为35 d左右)对第4茬苜蓿根系进行取样。在刈割完毕后,人工挖取3~5株30 cm长的紫花苜蓿根系,用自来水冲洗干净,并用吸水纸将根系上的水分吸去。将采集到的根部样品在105℃下杀青,然后用烘箱于80℃烘干,将样品用粉粹机粉粹,混匀后放入纸袋中备测。于翌年测定返青率。

1.3 试验方法

用蒽酮比色法测定可溶性糖含量[9]。称取干样粉末5~100 mg,放入大试管,放15 ml蒸馏水,在沸水浴中煮沸20 min,取出冷却,过滤入100 ml容量瓶,用蒸馏水洗残渣数次,定容至刻度。将各管快速摇动混匀后,在沸水浴中煮10 min,取出冷却,在620 mm波长下调零测定光密度,以光密度为纵坐标,葡萄糖含量(10-3mg)为横坐标绘制标准曲线。

取待测样品提取液1.0 ml加蒽酮试剂5 ml,同以上操作显色测定光密度,重复3次。

计算公式如下:

可溶性糖含量(%)=(C×VT)/(W×V1×106)×100。式中:C——从标准曲线查得葡萄糖量(10-3mg);

VT——样品提取液总体积(ml);

V1——显色时取样品液量(ml);

W——样品重(g)。

1.4 数据处理

本试验数据的前期处理利用Microsoft Office Excel 2003软件进行,数据的方差分析利用SAS 9.0软件进行分析,所有数据均以平均值±标准差来表示。

2 结果与分析

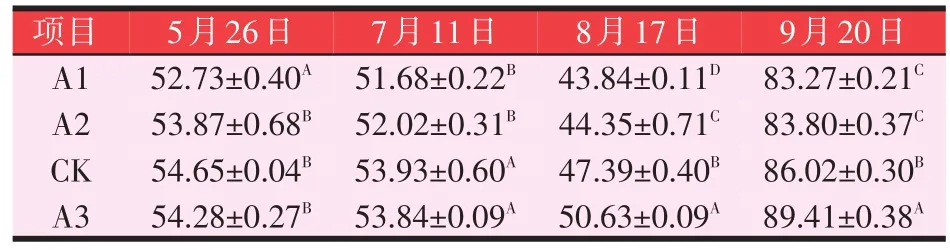

2.1 不同留茬高度对每一茬次紫花苜蓿根系内可溶性糖含量的影响(见表2)

表2 不同刈割留茬高度处理下各茬次紫花苜蓿根系内可溶性糖含量

对不同茬次紫花苜蓿进行不同刈割留茬高度处理,对各茬次紫花苜蓿根系内可溶性糖含量进行测定。

苜蓿根系内可溶性糖含量与植物受逆境胁迫程度有关。从表2可知,在留茬高度条件对紫花苜蓿根系内可溶性糖含量的影响中,不同留茬高度处理对紫花苜蓿根系中可溶性糖含量的影响差异极显著(P<0.01)。除A3处理外,其他刈割留茬高度处理组的可溶性糖含量均低于对照组(P<0.01)。在5月26日刈割第一茬紫花苜蓿后,对照组、A3、A2处理之间差异不显著,但均极显著高于A1处理(P<0.01)。在7月11日刈割第二茬紫花苜蓿后,对照组和A3处理组之间差异不显著(P>0.05),均极显著高于A1、A2处理组,且A1、A2处理组之间差异不显著。在8月17日刈割第三茬紫花苜蓿后,对照组与各处理组之间呈现极显著差异(P<0.01),刈割留茬高度对紫花苜蓿根系内可溶性糖含量的作用为A3>CK>A2>A1。9月20日刈割第四茬紫花苜蓿后,对照组和各处理组根系内可溶性糖含量差异极显著,其中,A3处理组内可溶性糖含量最高,对照组次之,A1、A2处理之间差异不显著,但A2要高于A1。

2.2 刈割留茬高度对返青率的影响

最后一茬紫花苜蓿留茬高度的高低将会充分影响返青率。本试验在9月20日刈割第四茬紫花苜蓿后,于翌年4月27日测定不同处理组的返青率,进行差异性显著分析,结果见表3。

表3 刈割留茬高度对紫花苜及返青率的影响

由表3可以看出,在对不同留茬高度紫花苜蓿返青率进行显著性分析后,A1、A2和A3处理组较对照处理差异极显著(P<0.01)。通过差异性显著分析可得出随着刈割留茬高度的增加,各处理的返青率也存在极显著差异(P<0.01),其中A3处理的返青率要极显著高于CK、A1、A2处理组,且较CK、A1、A2高4.4%、20.80%、17.24%。CK的返青率要极显著低于A3处理,但降低幅度较小,可知适当降低留茬高度对苜蓿翌年的返青率影响较小;CK的返青率要极显著高于A1、A2处理组,且较 A1、A2处理组高 15.4%、13.46%。A2处理较对照组和A3处理返青率降低幅度较大;留茬高度为A1处理的返青率为最低,且较CK、A3、A2处理差异极显著(P<0.01)。可知最后一茬紫花苜蓿留茬高度的降低对苜蓿翌年的返青率具有较大的影响。

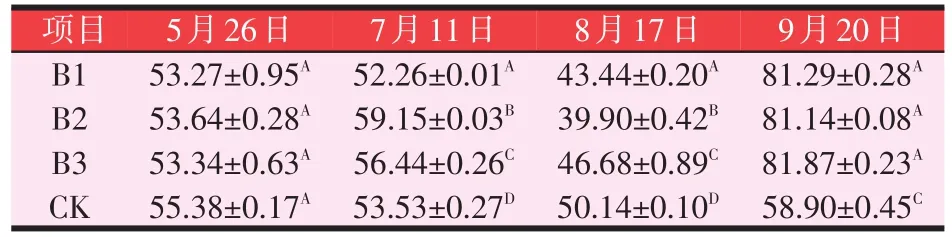

2.3 不同刈割频次对紫花苜蓿根系内可溶性糖含量的影响(见表4)

对苜蓿进行不同刈割频度处理后,测得不同处理根内可溶性糖含量如表4所示。

表4 不同刈割频次对紫花苜蓿根系内可溶性糖含量的影响(mg/g)

由表4可以看出,在整个生长季期间,紫花苜蓿根系中的可溶性糖含量一直在变化,不同刈割频次的紫花苜蓿根系中可溶性糖含量表现为不同的趋势。CK在整个生长季中呈现先降低后升高的变化趋势,在5月26日刈割第一茬紫花苜蓿后,各处理根系内可溶性糖含量差异不显著(P>0.05),但CK根系内可溶性糖含量要高于B1、B2、B3处理,其中B1、B2、B3处理之间可溶性糖含量变化较小。在7月11日刈割第二茬紫花苜蓿后,各处理之间差异极显著(P<0.01),且呈现不同升高或降低趋势,B1、CK组中可溶性糖含量较5月26日降低,B2、B3处理组根系内可溶性糖含量较5月26日明显升高,升高幅度较大。在8月17日刈割第三茬紫花苜蓿后,由于当时气温较高,各处理组之间差异极显著(P<0.01),且根系内可溶性糖含量较5月26日、7月11日下降幅度较大,各处理之间可溶性糖含量为CK>B3>B1>B2。在9月20日对紫花苜蓿进行第四次刈割后,B1、B2、B3处理之间差异不显著(P>0.05),较8月17日B1、B2、B3处理根系内可溶性糖含量升高幅度为37.85、41.24、35.19 mg/g;CK根系内可溶性糖含量则为整个处理组中含量最低,且较8月17日CK处理根系内可溶性糖含量升高8.76 mg/g。各处理组在9月20日进行最后一次刈割后所测得根系内可溶性糖含量为B3>B1>B2>CK。

2.4 不同刈割频次对紫花苜蓿返青率的影响

对紫花苜蓿进行不同刈割频次处理后,于翌年测定返青率,结果见表5。

表5 刈割频次与紫花苜蓿返青率之间的关系

从表5可以看出,刈割频次对紫花苜蓿的返青率具有显著影响,随着刈割次数的增加,返青率呈现显著降低趋势。通过显著性分析可以看出,B1、B2、B3处理与CK之间返青率差异极显著(P<0.01),且返青率均高于对照组;B3处理的苜蓿返青率极显著高于B1和B2处理(P<0.01),分别高2.2%和1.9%;B2和B1处理之间差异不显著(P>0.05),但B2处理组的返青率要稍高于B1处理组。对照组的返青率值则为整个处理组中最低值,仅为70.5%。各处理之间返青率值大小为B3>B2>B1>CK。

3 讨论

3.1 最后一茬紫花苜蓿适宜刈割留茬高度的确定

苜蓿最后一茬留茬高度的不同会极显著影响根系内可溶性糖的含量,可溶性糖在此过程中作为一种低温保护物质,能够提高苜蓿对低温胁迫的适应[10],在温度降低的情况下,苜蓿会发生相应的生理生化方面的变化,在此过程中,所有植物组织中的可溶性糖含量都会升高,这是比较普遍的生理现象[11]。此外,可溶性糖还可以提高细胞液浓度和细胞持水组织中的非结冰水浓度,有助于降低细胞质的冰点,能够缓冲细胞质因过度脱水而造成凝固[12-13],可见可溶性糖是一种低温保护物质。本试验中在9月20日刈割最后一茬苜蓿时,已进入初秋,随着气温的降低苜蓿根系中可溶性糖含量会持续增加。气温下降造成苜蓿根部积累了大量的可溶性糖,而最后一茬苜蓿留茬高度不同,对应根系内可溶性糖积累量也显著不同。因此,可以推断最后一茬留茬高度越高越有助于根系可溶性糖含量的增加。

3.2 刈割频次对紫花苜蓿根系内可溶性糖含量的影响

紫花苜蓿刈割频次和可溶性糖含量一直被认为是相互对立的,刈割频次的增加意味着可溶性糖含量的降低。杨恒山在研究中指出,在内蒙古通辽地区紫花苜蓿刈割4茬以上,根系营养物质用于再生生长消耗较多,致使根中总糖含量显著偏低,直接影响到紫花苜蓿的安全越冬和来年的再生生长[14]。多次刈割不利于紫花苜蓿保持较高的可溶性糖含量[15],因此从可溶性糖含量方面看刈割次数越少越好。迟文峰在哈尔滨地区对当年种植的紫花苜蓿进行不同刈割次数处理后,结果表明刈割次数与紫花苜蓿根系中可溶性糖含量及越冬率呈显著负相关[3]。本试验结果与以上研究相似,随着刈割频次的增加,各处理组苜蓿根系内的可溶性糖含量明显呈现下降趋势,并在最后一茬刈割后,CK组降低到整个生长季最低值58.90 mg/g。虽然刈割次数的增多会提高饲草产量,却导致苜蓿根系内的可溶性糖含量明显下降。

4 结论

通过对“金皇后”紫花苜蓿进行不同留茬高度及频次的刈割处理研究,探讨了刈割留茬高度及频次对紫花苜蓿根系内可溶性糖含量以及返青率的影响,确定了苜蓿的最佳刈割方式。主要结论如下:

①建议银川地区末茬刈割留茬高度为8~11 cm,对翌年苜蓿生长有利。

②最佳刈割频次为一年刈割3次,此刈割频次下的苜蓿根系内可溶性糖含量较高,有利于提高返青率。