CT影像诊断对支气管扩张症的作用

2015-01-19余东鹰余麟曾恒栋许忠华

余东鹰 余麟 曾恒栋 许忠华

支气管扩张症是临床上常见的获得性呼吸系统疾病,通常继发于呼吸道阻塞、呼吸道感染等疾病后[1]。为通过影像学定位、定性分析诊断是选择合适治疗方案的基础。以往诊断多依靠临床、X线胸部平片和支气管碘油造影,但诊断价值低,自CT问世以来,被认为是诊断本病金标准的支气管造影已大部分被CT、尤其高分辨率CT(HRCT)所取代。螺旋CT采用容积扫描,尤其是薄层扫描,提高了诊断准确率。本研究以收治的78例支气管扩张患者作为研究对象,探讨CT影像学诊断的临床应用价值。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取江西省广昌县人民医院2014年4月~2015年1月收治的支气管扩张患者78例作为研究对象,所有患者均经临床手术病理检查确诊,将其随机均分为2组(n=39)。其中,对照组男15例,女24例;患者年龄23~68岁,平均年龄(51.7±2.6)岁;患者病程 2~15 年,平均病程(7.3±1.1)年;患者表现为咳嗽(17 例)、咳痰(29 例)、胸闷(31 例)、气短(24例)、咯血(30例)等主要临床症状。观察组男14例,女25例;患者年龄 24~67 岁,平均年龄(51.1±2.2)岁;患者病程 2~14 年,平均病程(7.2±1.4)年,患者表现为咳嗽(18 例)、咳痰(28 例)、胸闷(32例)、气短(24例)、咯血(30例)等主要临床症状。2组患者在性别、年龄、病程和病情等方面比较差异均无统计学意义,具有可比性。

1.2 检查方法 在入院后的10d内,分别对2组患者行普通CT扫描和多排螺旋CT多期扫描。

对照组患者行普通CT扫描,对患者行常规非螺旋扫描,扫描参数设置为:管电压120kV,管电流100mA,扫描层厚10mm,扫描间距10mm,扫描时间每层2.8s;部分患者局部病变位置行薄层扫描,层厚5mm。观察组患者行多排螺旋CT扫描诊断,检查之前做好患者的吸气和屏气训练。取仰卧位,采用德国西门子公司生产的64排螺旋CT扫描仪对患者进行诊断。检查时,患者需深吸气后屏气,并在屏气的间期对患者行快速扫描,扫描的范围是:肺底向肺尖;扫描时间在7~9s之间;扫描的参数设置为:管电压120kV,管电流400mA,扫描层厚1.25mm,间距 1.25mm,螺距 1.35mm。将图像数据传至工作站,行二次薄层图像建立,重建层厚为1~2mm。扫描结束后对部分患者行多平面重组。观察2组患者的支气管扩张的数目和类型,并由2名经验丰富的阅片医生对CT扫描的结果进行审阅,达成统一意见。

1.3 评价标准 根据支气管扩张的形态,可以将其分为囊状型、柱状型、静脉曲张型和混合型等4种不同的类型[2],以张景峰等[3]提出的支气管扩张诊断标准为判断依据,当患者出现下列征象中2种或2种以上的情况可以确定为支气管扩张:(1)以肺段为基本单位,支气管内径超过伴行的肺动脉直径,同一肺段的支气管远端内径大于近端内径;(2)患者的支气管管腔变细,正常层次消失,tapering征象消失;(3)患者的胸膜下1cm以内的肺野内可以观察到支气管的存在;(4)与同层面的同级支气管相比,患者的支气管管壁增厚;(5)影像学图像上可以观察到黏液嵌塞的树枝状扩张支气管。

1.4 统计学方法 本研究数据采用SPSS19.0软件进行统计学分析,计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验;计数资料用例数(n)表示,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

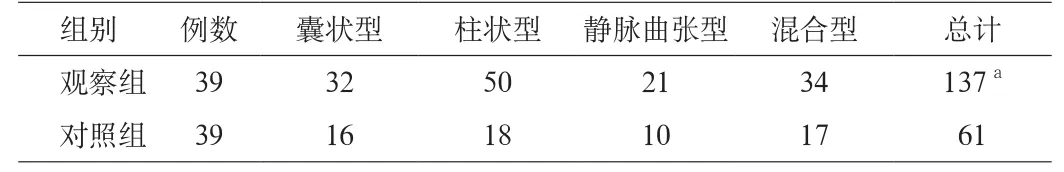

78例患者中经普通CT检查和多排螺旋CT检查共检测出支气管扩张肺段188个,其中对照组患者经普通CT扫描检出支气管61个,占32.4%;观察组患者经多排螺旋CT扫描检出支气管137个,占72.9%。部分肺段的检测结果有重叠。多排螺旋CT的检出率显著高于普通CT,且差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者的CT检查结果(n)

39例经多螺旋CT扫描诊断的患者中,可见囊状型支气管扩张患者12例,其中有4例患者存在气-液平面;柱状型支气管扩张患者18例,主要影像学征象为印戒征的有12例,轨道征的有6例;静脉曲张型支气管扩张患者3例,均呈念珠状改变;混和型支气管扩张患者6例。39例患者支气管扩张所在的肺叶、肺段以及支气管扩张的征象均有清晰的显示。

3 讨论

支气管扩张是指症患者的近端中等大小支气管的管壁肌肉、弹性成分受到破坏,进而出现管腔不可逆的变形和扩张的情况[4]。以往,支气管扩张的主要诊断方法包括胸部X线平片检查、造影、普通CT检查等[5],通过影像学定位、定性分析诊断来选择合适的治疗方案。但是,胸部X线平片检查由于缺乏特征性的征象,漏诊率较高[6],而造影检查属于有创检查,可能会造成感染等相关并发症的发生,给患者带来更多的痛苦。

随着CT影像学检查技术的不断发展和提高,从普通CT到高分辨率CT再到多排螺旋CT三维重建,CT影像学检查为支气管扩张的诊断提供了一种无创、快速、准确的检查方式。高分辨率CT的应用,使得疾病诊断的敏感性和特异性显著提高,但受限于其只能对轴位图像进行显示,在小内径支气管扩张的诊断过程中仍存在一定的局限性[7],多排螺旋CT的应用弥补了这一缺陷。

本研究对普通CT和多排螺旋CT的临床诊断情况进行了比较,诊断结果显示,多排螺旋CT的检出率为72.9%(137/188),显著高于普通CT的32.4%(61/188),提示多排螺旋CT对于支气管扩张的诊断敏感性更强,检出率也显著优于普通CT。这与高明[8]的研究结果一致,但本研究并未对多排螺旋CT的不同扫描层厚的扫描结果进行进一步的分析,这是本研究不足的地方。多排螺旋CT的优势在于能够通过不同层面、不同层厚显示支气管扩张的特征性表现,支气管扩张症的病变程度不同、走行方向不同,CT表现也不尽相同。

支气管扩张的CT表现可以根据其主要征象的不同分为4类,分别为囊状型、柱状型、静脉曲张型和混合型,本研究的检查结果中均有涉及。其中囊状型支气管扩张的患者主要表现为支气管呈囊球状扩大,本研究中还有4例患者因扩张的支气管内存在脓液或者分泌液而出现气-液平面。柱状型支气管扩张的患者会因扩张支气管和扫描平面的位置变化出现不同的征象,当二者平行时,可见分支状的“轨道征”,而当扩张的支气管走行和扫描平面呈垂直或斜行位置关系时,可见厚壁的卵圆/圆形透亮影,并能与并行的肺动脉形成印戒征。静脉曲张型支气管扩张患者的影像学特征为管壁呈念珠状改变。混合型支气管扩张的患者则同时伴有囊状型、柱状型等的特征性改变。观察组39例支气管扩张患者经多螺旋CT扫描,均能清晰地显示支气管扩张所在的肺叶、肺段以及支气管扩张的征象,且检出的支气管扩张肺段数量显著高于普通CT。

总之,CT影像诊断能够清晰地显示支气管扩张患者扩张的部位、范围以及程度,还可以对小叶中央型的改变有较好的显示效果,尤其是多排螺旋CT薄层扫描,诊断过程中具有更为显著的优势,具有很高的临床应用价值。

[1] 胡凯,张福洲,陈华平,等.CT及多层螺旋CT在支气管扩张症诊断中的意义分析[J].当代医学,2012,18(27):4-5.

[2] 熊志安,蒲红.支气管扩张症的影像诊断[J].四川医学,2011,32(9):1477-1478.

[3] 张景峰.多层螺旋CT对支气管扩张症的诊断价值[J].山西医药杂志,2010,39(9):836-837.

[4] 潘俊海.多排螺旋CT薄层扫描在支气管扩张症中的临床诊断价值[J].宁夏医学杂志,2013,35(1):50-51.

[5] 韦大忠,吴书信.以咯血为主症的支气管扩张症CT诊断[J].当代医学,2011,17(12):70-71.

[6] 张雪峰.螺旋CT高分辨力扫描在支气管扩张症诊断中的应用价值[J].中国社区医师·医学专业,2011,13(1):141.

[7] 方旭华,刘玉如.多层螺旋CT对支气管扩张症的诊断[J].现代临床医学,2008,34(4):253-254.

[8] 高明.多层螺旋CT在诊断支气管扩张症中的价值[J].求医问药,2011,9(12):60-61.