“疯子”数学家:约翰·纳什

———记1994年诺贝尔经济学奖得主约翰·纳什的传奇人生

2015-01-17本刊编辑部

●本刊编辑部

●孙兴全/武汉大学经济与管理学院副教授

“疯子”数学家:约翰·纳什

———记1994年诺贝尔经济学奖得主约翰·纳什的传奇人生

●本刊编辑部

年轻时的纳什

在诺贝尔经济学奖的名单中,天才经济学家不乏其数,约翰·纳什既是一位天才,也是少数几位有名的“疯子”科学家之一。20岁成名,30岁患精神分裂症,长达30余年的精神失常让他的人生偏离轨道,学术研究之路一度中断;他孤僻不善人际交往,这位备受众人尊敬的数学家,在同事眼里却是行为古怪、离经叛道的傲慢狂;他的著作并不多,仅有5篇论文,其中22岁发表的博士论文《非合作博弈》奠定了他在博弈论领域的大师地位,也是他获得诺贝尔经济学奖的理论基石。

2001年以约翰·纳什为原型的电影《美丽心灵》,独揽第74届奥斯卡4项大奖,讲述了纳什孤独而传奇的人生。然而,电影在某种程度上是美化了的现实。这位饱受争议的科学家在现实生活中究竟是怎样一个人?如何还原一个真实的纳什?本期大家带您走近天才数学家的传奇人生。

孤僻的天才——“这个人是一个天才。”

纳什的天才气质并非与生俱来,相反,少年时期的他常常被老师认定为“问题学生”,不爱与小伙伴一起玩的不合群小男孩。小他两岁的妹妹要承担带着他玩的任务,因为这位行为“古怪”的哥哥,并不容易与人相处。

他的小学老师曾这样评价他:“有两个脑袋,却只有半颗心”。他的解题思路奇特而简洁,老师演算了整个黑板的习题,他只需简单几个步骤就能完成,然而这种才能并没有得到老师的认可与赏识,相反,被老师批判为“不尊重权威”。

大学期间,纳什的数学天才开始展露并得到老师赏识。在卡耐基技术学院,他仅用3年时间,不仅获得了数学学士学位,而且还被授予硕士学位。大三时,同时被哈佛、普林斯顿和密执安三所大学录取。他的导师塔克教授在攻读博士学位的推荐信中,只写了一句话:“这个人是一个天才”。

在普林斯顿大学的诚挚邀请之下,纳什来到了这所世界数学中心,与爱因斯坦、冯·诺依曼等世界大师共同沐浴普林斯顿的阳光。一直强调原创理论的纳什,在他22岁时发表了27页的博士论文《非合作博弈》,这篇文章仅有两处引用,提出了著名的“纳什均衡”理论。此外,他还先后写作了《两人合作博弈》、《一个简单的三人扑克博弈》、《N人博弈的均衡点》,与《非合作博弈》一起,奠定了现代非合作博弈的理论基础。

23岁,纳什成为麻省理工学院最年轻的讲师,甚至比当时的许多研究生都年轻。在一般人眼里,纳什仍然是一个行为古怪、性格孤僻的人。同事评价他“孤僻,傲慢,无情,幽灵一般,古怪,沉醉于自己的隐蔽世界,根本不能理解别人操心的世俗事务”。

与此同时,纳什的研究成果日益丰硕,他广泛地涉猎数学领域的各个分支,研究领域延伸向拓扑学、代数几何学、逻辑学、博弈论等,并将数学与经济学结合,运用数学分析经济学问题。1958年,纳什被《财富》杂志评为新一代数学家中最杰出的人物,也被视为20世纪下半叶最重要的数学家。

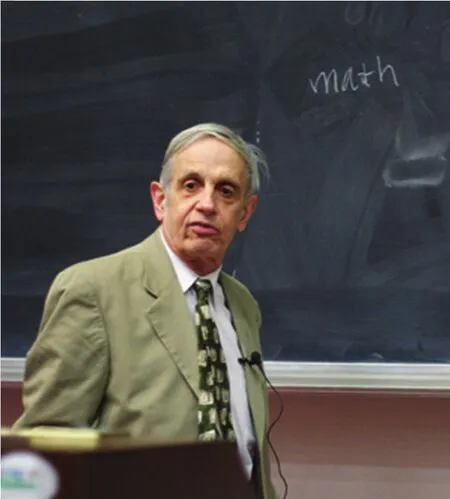

在2011诺贝尔奖获得者北京论坛上致辞

爱的庇护——“这是一个了不起的女人。”

纳什与妻子

看过《美丽心灵》电影的人,一定忘不了艾莉西亚关窗户的美丽倩影。这正是她与纳什在课堂上第一次相见的情景。艾莉西亚是麻省理工学院物理系才女,美丽而聪慧,对纳什一见钟情。正是这份崇拜与相互欣赏,使得艾莉西亚与纳什的结合,被称为是比纳什获得诺贝尔经济学奖更加重要的事情。

1957年,纳什与艾莉西亚携手步入婚姻殿堂。然而,婚后不久,正当纳什的爱情与事业如日中天时,他开始出现可怕的视听幻觉,精神失常症状逐渐显露出来。他声称只有自己能读懂来自外星的密码,手里的《纽约时报》正是宇宙神秘力量传给他的信息;妄想成立一个世界政府,并给各国大使馆写信以求支持;拿着过期驾照告诉学生说是“星系际驾照”;甚至将自己不满一岁的儿子放入澡池内差点淹死……

1963年,由于无法忍受纳什的种种荒诞与阴影,艾莉西亚与纳什离婚了。离婚后的艾莉西亚没有再嫁,带着儿子仅靠微薄的收入和亲友的接济生活,同时她并没有放弃对纳什的照顾。当纳什从精神病院出来即将流落街头时,她把他接到自己的住所,并将纳什送回母校普林斯顿,坚信在那里有他熟悉的人和事,大家会以包容的心态接纳这位天才学者。

事实证明,艾莉西亚做了一个无比英明的决定。纳什在普林斯顿得到了最好的庇护,他被允许自由出入学校的任何地方。与此同时,他的同事和上司不仅力争为他保全了保险,而且专门设立资助纳什治疗的基金,为纳什创造了宽松的恢复环境,使他免受经济困扰。

在艾莉西亚的细心照顾之下,当人们认为纳什再也不可能从精神病中恢复过来时,纳什逐渐从迷幻的世界中清醒过来。奇迹就这样发生了!在过去沉寂而苦闷的25年时间里,他的名字曾经一度被人们所遗忘,直到1994年来自瑞士的诺奖电话,让这位数学家一夜之间名声在外。

2001年,纳什与艾莉西亚复婚了,事实上,数十年来艾莉西亚从来没有离开过纳什,而清醒后的纳什,无论在出席论坛会议,还是在学校闲走,都表现出对妻子的特别关爱。他对艾莉西亚的评价只有一句话——“这是一个了不起的女人”。

历经风雨坎坷,如今的纳什高大而干枯,艾莉西亚矮胖而臃肿,然而两人携手行走在普林斯顿校园的身影,则是这段日久弥深的爱情的最好见证。

伟大的心灵探索者——“他是所有诺奖得主中最不幸的,又是不幸中最万幸的人。”

在纳什被诊断为严重精神分裂症送进医院之前,他就经常听到一些“奇怪的声音”。长达25年的部分不真实思维,促使他做出不少荒诞的事情:决定放弃美国国籍;先后被瑞士和法国驱逐出境;迷上法语,坚持要用法语写数学论文……他目光呆滞、沉沦,时常穿着紫色拖鞋在校园里徘徊,有时跑到教室黑板上涂写一些公式理论,被称为“普林斯顿的幽灵”。

围绕在纳什身边的这些“奇怪的声音”一直持续了三十多年,他先后6次进出精神病院,经过反复的药物与治疗,直到有一天,他终于意识到多年来这些声音都是源于自己的幻想,而非来自宇宙,他才逐渐开始摆脱妄想型精神分裂症的困扰。

妄想型精神病被称为“精神癌症”,纳什的恢复可谓是一个奇迹。有一位异常心理学教授在分析纳什不借助药物治疗而康复的案例时提到,真正治好纳什的也许不是他过人的智力和意志力,而是荣誉。

回归到纳什本人,他对职务和荣誉相当看重。纳什患病被诊断为精神分裂症时,正是他苦苦追求数学界最高荣誉菲尔兹奖而不得。而获得诺贝尔奖之后的纳什,整个人变得开朗很多。

纳什清醒后接受记者采访时也坦言,“如果在我得病前所做的被认可的话,可能就会改变我的人生。我觉得如果一个人很开心就不会得精神分裂症;不开心和困难可能会导致这种病,如果发生了这种事,就会改变一个人的人生。”他的妻子也承认,不是药物治疗,而是简单平静的生活让纳什的病情逐渐得到了恢复。

经历三十多年的精神探索,这位数学奇才终于回归正常生活。对于纳什而言,这并不是二次生命,而是原来生活的回归。耄耋之年,他正在尝试利用电脑巧妙而持续地开展研究,争取在以前的基础上取得更多新的突破。

博弈人生——“他既是个不可多得的天才,又是个一辈子磕磕碰碰的可怜虫。”

在博弈论中,有一个经典的模型叫“囚徒困境”,对分别关押在不同监狱的犯罪同伙选择坦白还是撒谎进行分析。模型给出了这样一个前提:如果两人中有一人坦白,坦白者释放,撒谎者判处8年徒刑;如果两人都不认罪,他们将以较轻的罪名各判处1年徒刑;如果两人都坦白,各判处5年徒刑。这时,最佳的选择是两人都不认罪,双方都处以1年徒刑。然而,由于彼此并不知对方做出何种选择,各自从自身利益出发选择坦白,导致两人各判处5年徒刑,这就是博弈论中的“囚徒困境”。纳什引入了“纳什均衡解”的概念,并揭示了个人理性与集体理性之间的选择悖论。

相比起冯·诺依曼与摩根斯坦的二人零和博弈论,纳什提出的非合作博弈具有更为广泛的应用价值。由他所提出的“纳什均衡”不断完善并被广泛应用于经济学、管理学、政治学、社会学、军事科学等各个领域。纳什的名字也如同经济学的一个名词,如“纳什均衡”、“纳什谈判解”、“纳什程序”、“德乔治-纳什结果”、“纳什嵌入”和“纳什破裂”等,被大家广泛提及。

然而,纳什只是谦逊地说道:“我只是做了两件事情,一是研究讨价还价,二是关注了经济问题,并从数学的角度加以分析。”

回顾纳什的坎坷人生,亦如一场难以抉择的博弈,幸得有贤妻、亲友相助,使他在这场人生博弈中得以圆满回归。盛誉而归的纳什在诺贝尔奖得主自传中写道:

“从统计学看来,没有任何一个已经六十六岁的数学家或者科学家能通过持续的研究工作,在他或者她以前的成就基础上更进一步。但是,我仍然继续努力尝试。由于出现了长达25年部分不真实的思维,相当于提供了某种假期,我的情况可能并不符合常规。因此,我希望通过目前的研究成果或以后出现的任何新鲜想法,取得一些有价值的成果。”

对于纳什的评价,《美丽心灵》中饰演纳什的演员罗素·克罗体会深刻,言辞中肯:“约翰·纳什是个很奇特的人,既是个不可多得的天才,又是个一辈子磕磕碰碰的可怜虫,他的遭遇非常独特。”

回归至此,反思纳什的传奇人生,对待学术研究只争朝夕、孜孜以求的治学精神,对待生活永不言弃、决不妥协的人生态度,这也许正是他在人生博弈中获胜的精要之处。■

学者点评

博弈论告诉了我们什么?

●孙兴全/武汉大学经济与管理学院副教授

如何让人们更容易理解纳什的非合作博弈理论?可以先思考以下几个问题:为什么商业社会广告业如此兴旺?为什么小股东不会像大股东那样热心参与公司的监管?企业凭什么进入或退出某一市场?为什么银行经常与“老赖”企业达成债务和解而不是去法院申请其破产偿债?为什么会存在军备竞赛?同案犯会建立攻守同盟吗?

诸如此类的问题,都可以用博弈论加以解释。人是理性人的预设下,人同时又是社会人,在利益取舍之间,人与人之间总在发生着相互作用,都会有针对利害关系人的对策。博弈论就是研究这种情形下人们的决策和均衡问题(符合约束条件下最大化自己利益的选择)。博弈论在经济学中广泛应用,但从本来意义上并不是经济学的分支,而是一种方法论,政治、军事、外交甚至家庭生活都存在博弈关系和决策。纳什为什么凭其非合作博弈理论的研究获得诺贝尔经济学奖,主要是他的研究还是基于经济学的基本预设,专即家理性点人评、成本收益分析等观念,也在于经济学界对博弈论的广泛应用和经济学界对博弈论运用得最多。

回到前面所提到的几个问题,我们再来理解博弈论究竟讲的是什么。以第一个问题,企业进行广告竞争为例,博弈论涉及一些基本概念:一是“局中人”,即参与市场竞争的各企业,每个企业都想通过自己的对策实现利益最大化。二是局中人的行动,即各企业参与还是不参与广告战,各企业的行动构成“行动组合”,行动组合决定博弈结果。三是信息,包括市场情况、竞争企业的特征和行动特点等。四是对策,即不同信息条件下各企业的行动方案、规则。五是成本收益,即局中人在一定行动组合下的成本和利益的对比。六是结果,即博弈分析的结论,或称均衡对策组合(各自的占优策略)、行动组合、均衡收益。

当然还有一个最重要的概念,就是制度或称游戏规则。局中人的行动、局中人信息结构、均衡状态都与制度有关。离开了游戏规则来谈游戏是没有意义的。

纳什主要贡献在于对完全信息下非合作博弈均衡的研究。为什么商业社会广告业如此兴旺?这是一个“最优策略均衡”问题。不论其对手选择如何,自己的最优策略是恒定的。酒好也怕巷子深,市场经济条件下,不把自己的产品、信誉宣传出去的企业是无法获得订单的。对手不做广告,你做广告可以获得更大的市场,对手做广告,你也做广告,可以抢得一部分市场。这就是说,进行广告促销是现代商业社会中企业的必然选择,无论对手行动策略如何,你的最优选择只能是进行广告促销。这就像我们每天要上班、要做好工作,不是因为别人不上班、不敬业的行动策略,而是上班、做好工作是自己利益的需要。

有些情况下,最理想的恒定的最优策略并不存在,需要应用最优策略逻辑寻找到均衡。为什么小股东不会像大股东那样热心参与公司的监管?这个问题就属于另一种情况:“排除对手劣等策略的最优策略均衡”。大股东如何选择自己的行动策略呢?显然不积极监督企业管理层,自己的损失份额要比小股东大得多,选择积极监督管理层的收益要大于成本,大股也会预期到,小股东参与监督获益有限,成本会高于收益,小股东更大的可能是选择搭大股东的“便车”。所以大股东会排除掉小股东也去监督管理层 (小股东的劣等策略)、自己“搭便车”的选择,而去主动监督管理层。结果形成的纳什均衡为:大股东选择监督,小股东选择“搭便车”。

以上两种情况都客观存在一方局中人 “没有选择的最优选择”,但还存在着己方最优策略取决于对手策略的决策,这是一种最为典型的“纳什均衡”。例如一个地区市场容量有限,两家都计划在该地设超市的企业会怎样选择呢?如果一家开,可以赚钱,两家都开,则都会亏损,出现双输。所以局中企业必须是对手进则自己退,对手退则自己进。

为什么银行经常与“老赖”企业达成债务和解而不是去法院申请其破产偿债?这是一种要挟型博弈,与前面所述的情况例似:斗下去,则两败俱伤,总有一方先退下来。该谁退下来呢?这取决于要挟成本的大小。如果银行与欠款企业斗到底,不还钱一定要其破产,所受损失可能很大,欠款企业已经资不抵债,破产又何妨?银行面对这一困局,最优策略反倒是容许企业生存下来,说不定企业可以发展起来,偿还债务。

著名的“囚徒困境”证明了市场的缺陷存在。博弈的结果不一定是利人利己,也不一定能损人利己,说不定还会损人损己。同案犯都选择抵赖,结果是掩盖一些犯罪事实,都得到轻判,一方坦白,另一方抵赖,抵赖者被判得更重,坦白者会受到轻判。双方坦白,罪行完全暴露,都可判得比双方抵赖要重。那么,局中囚徒的占优策略必然是坦白:对方抵赖,自己坦白立功受轻判是比较好的选择,对方坦白,自己没有因抵赖受到重判也不失次优选择。经济活动中情况多有类似之处:竞相进行商业贿赂,不贿赂者得不到订单,加大社会交易成本;银行之间进行拼网点的竞争,在业务并没有增长的情况下,增加了总成本。另一种普遍存在的情况是国家之间的军备竞赛,也是一种双输的局面。

与传统的经济学不同,纳什均衡告诉我们:第一,个人效用,不只取决于个人选择,经济人还是社会人,他的效用还一定程度上取决于他人的选择。第二,“看不见的手”的原理告诉人们,在市场经济中,市场竞争的实质是通过给他人创造效用或幸福来实现自己的幸福,但有很多情况下,存在一个悖论:从利己目的出发,结果损人不利己,既不利己也不利他。

我们还要知道纳什没有说清楚什么。第一,人类之间存在着博弈,但人类也创造了约束博弈行为的制度,存在着制度底线,在当代社会脱离制度约束,为所欲为的行动会得到得不偿失的惩罚。第二,现代社会中个人和社会组织都会认识到信誉资本的重要性,博弈中或许可以一时“背叛”一次性受益,从长远来看,会受到市场的惩罚甚至被市场淘汰,不为他人创造幸福者也得不到幸福。第三,现代学者也通过重复博弈的研究证明,每一个局中人在重复的对局中获得了更加充分的信息,每一个局中人都有建立个人信誉的机会,也会相互激励对方树立合作的信誉。■

(本栏目责任编辑:阮静)