基于监测数据的边坡变形破坏形式分析

2015-01-15李庆鸿陈志坚荀志国

李庆鸿, 陈志坚 , 荀志国

(河海大学 地球科学与工程学院,江苏 南京210098)

某一级水电站工程位于浙江省临安市分水江干流昌化江上游的巨溪中下游,坝址位于龙岗镇某村下游2 km,距临安县城87 km,距杭州市140 km。厂房位于龙岗镇荞麦岭村对岸,距坝址约11 km。工程以发电为主,兼有防洪作用。水库正常蓄水位444 m,汛期限制水位442 m,总库容8 257 万m3。

在工程建设期间,遇到了严重的边坡稳定性问题:

1)在厂房一期开挖过程中,厂后边坡曾发生过小规模坍滑。

2)2#平洞洞口段由于地质条件较差,曾发生过冒顶,塌方。

3)2007 年7 月厂区出现持续强降雨,厂后坡高程约280 m 处边坡产生溜坡,马道上发生局部坍塌,形成深约3 m,直径约3 m 的塌坑。

4)2008 年5—6 月持续的降雨中发现250 m 马道有沉陷和外鼓现象;原坍滑体下部挡墙顶错位;上部截水沟有裂缝出现;厂后边坡下游侧有局部“溜皮”。

5)在边坡地质勘察和摸排上部边坡时,发现坡面裂缝较多,延伸较长,情况比原预期严重。

6)已有的监测数据表明,当遭遇长历时降雨时,边坡变形问题突出。

鉴于问题的复杂性,从2008 年11 月开始,利用已有的勘探钻孔,安装埋设监测仪器,于2009 年4月利用勘探钻孔和平洞,建立了完善的监测网,利用目前最先进的监测技术,对边坡的稳定性展开实时监控。

文中以外部变形的精密光学观测技术所测得数据来推断厂房后边坡的变形破坏机理。

1 边坡潜在的破坏形式

1.1 厂房后边坡的物质组成和结构

根据钻孔、平洞和竖井资料分析,厂房后边坡的物质组成和结构特征可分为以下3 种[1]:

1)覆盖层:边坡浅表层为第四系崩积和坡积物,厚度一般为15 ~20 m,主要由浅黄色粉质黏土(局部夹碎块石)组成。边坡中、下部的第四系崩坡积层为孤石与粉质黏土夹杂分布,孤石块径2 ~9 m,层厚10 ~16 m。

2)基岩变形体:岩体呈碎裂结构,局部呈充填次生夹泥的散体结构。岩体松动变形强烈,架空现象普遍,岩体中的构造结构面产状发生较大变化,部分裂隙充填次生夹泥,夹泥厚度可达10 cm。

3)基岩:根据钻孔、竖井和平洞揭露的情况,边坡基岩为侏罗系上统黄尖组(J3h)熔结凝灰岩,钻孔岩芯多呈长柱状,局部呈碎块状和短柱状,岩体较完整,岩性坚硬,为弱、微风化岩石。

1.2 边坡潜在的破坏形式

现场调查表明,边坡区可能出现的边坡破坏形式有以下几种:

1)坡面表层滑动破坏:因本地区降雨集中,雨量丰沛,因此存在不同程度的坡面局部滑动,俗称“溜皮”。

2)残坡积物坍塌:边坡区坡面坍塌体积一般在5 ~10 m3,最大者可达20 ~50 m3。

3)边坡滑动破坏:如上所述,由于边坡岩体中发育有缓倾角的、倾向坡外的次生夹泥层,当其与陡倾角的北东向和北西向断层和裂隙、卸荷拉裂带以及临空面构成不利组合时,容易产生滑动破坏。现场调查和分析表明,一级厂房后边坡存在多级滑动的可能。

2 外部变形观测方案及地表变形观测结果

2.1 外部变形观测点及方案

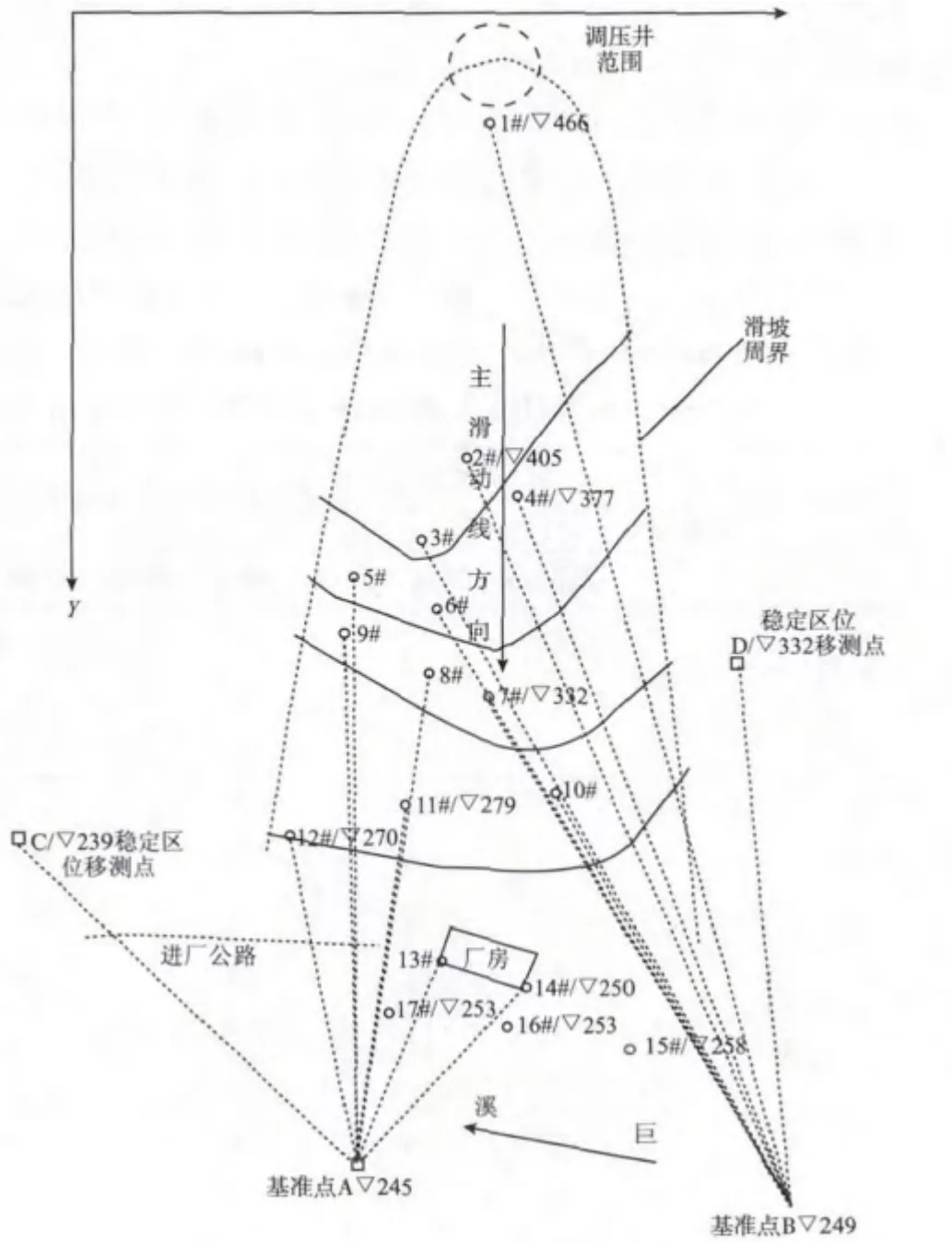

2.1.1 外部变形观测点的布置 根据变形体范围及工程实际情况,本项目在滑坡区范围共布设14 个位移观测点,在边坡对岸布置观测基点2 个。观测点的布置如图1 所示。

图1 地表变形监测点布置Fig.1 Layout of the monitoring points on the surface deformation

2.1.2 外部变形观测方案 所有位移测点均采用三维坐标法观测平面X,Y 2 个方向(以边坡主滑动方向为Y 向)和高程H 的三向位移量。根据极坐标法的特点,并结合本工程实际情况,现场变形观测方案选用极坐标法加EDM 三角高程法进行[2]。

2.2 地表变形观测结果与分析

2.2.1 坡面变形合位移方向的统计分析 精密大地测量技术以其能够提供边坡整体的变形状态的优点而被普遍采用。外部变形观测值虽然可能存在观测误差,但也反映残坡积层内部的稳定情况,还可能反映残坡积层沿基岩面的稳定性,甚至反映基岩变形体的稳定性[3]。实践表明:

1)观测误差无论是位移值还是位移方向,都具有一定的随机性,同一测点不同测次的位移值通常不具有累进性,位移方向不具有一致性;同一测次不同测点的位移分布和位移方向也不具有一致性。

2)残坡积层内部变形导致的坡面位移具有如下特点:如果是降排水导致的残坡积层固结沉降,则合位移的倾角很陡;如果是残坡积层的剪切滑移,则滑动面受最大剪应力面控制。水平合位移的方向在较大程度上取决于坡面的倾向,同一测点不同测次合位移的倾角变化取决于圆弧滑面的曲率变化[4]。

3)残坡积层沿基岩面剪切滑移导致的坡面位移具有如下特点:水平合位移的方向在较大程度上取决于基岩面的倾向,合位移的倾角取决于基岩面的倾角。

4)基岩变形体沿缓倾、顺倾泥化夹层剪切滑移导致的坡面位移具有如下特点:水平合位移的方向在较大程度上取决于泥化夹层的倾向,合位移的倾角应与泥化夹层的倾角具有一定相关性[4]。

基于上述分析,试图通过坡面位移的统计,查清某一级厂房后边坡变形破坏的机理以及发展趋势。

2.2.2 坡面变形水平合位移的方位角及合位移的倾角 根据每测点89 次测次的实测数据,首先求得坡面变形的水平合位移及其方位角,然后再根据沉降的观测结果,进一步求得合位移及其倾角。以5° 或10° 为统计间隔,得到除厂房顶部的2 个测点(测点编号为13#和14#)外的所有15 个测点的水平合位移方位角及合位移的倾角分布如表1 所示。

表1 中倾角正值表示俯视角,负值表示仰角,角度在-90° ~90° 范围内变化。

表1 地表变形合位移方向与坡面、基岩面、泥化夹层产状关系汇总Tab.1 Summary of the relationship between the surface deformation and the displacement direction with the slope surface,the bedrock surface,and the mud and chemical interlayer

2.2.3 地表变形合位移方向与边坡结构的相关性关系 调查研究表明,某厂一级厂房后边坡的原始结构为陡倾反向坡,边坡岩体中发育的结构面主要为与坡面近平行的、倾向坡外的陡倾角构造裂隙和断层,原生结构面,尤其是缓倾角结构面欠发育。由于受到强烈的卸荷、倾倒变形的次生改造作用,陡倾角裂隙产状发生较大变化,陡倾、反倾的裂隙倾角变缓,而且越靠近临空面,倾角变缓越多,并普遍充填次生夹泥;受陡倾、反倾裂隙切割的岩体呈板状,这些坚硬的脆性板状岩体在倾倒变形过程中,其中下部产生弯曲折断,形成延伸短、连续性差的缓倾角次生卸荷裂隙,且由于强烈的卸荷和倾倒变形作用,岩体结构松动、架空,渗透性剧增,给地表水入渗和地下水溶滤作用创造了条件,从而导致上述缓倾角次生卸荷裂隙普遍充填次生夹泥,平洞揭露的次生夹泥厚度甚至可达10 ~15 cm。随着卸荷、倾倒变形作用的不断加剧以及地下水作用的增强,边坡岩体存在沿这些断续分布的缓倾角次生夹泥产生整体滑动破坏[5-6]。由于卸荷和倾倒变形属于外动力地质作用,故在边坡的不同部位,陡倾角次生夹泥和缓倾角次生夹泥的产状存在较大的差异。根据平洞调查资料,边坡各部位的次生夹泥分布情况如下所述:

1)边坡上部:大致高程为370 ~466 m,调查资料来源于PD1 平洞。主要发育有2 组次生夹泥,其中陡倾角的次生夹泥为NW 向,产状为300° ~310°/SW∠40° ~70°,充填次生黄色流塑黏土(部分呈泥浆状),厚度10 ~20 cm。分布于桩号55 ~130 m;缓倾角次生夹泥为NNW ~近SN 向,产状变化较大,为310° ~10°/NE(SW)∠10° ~30°,充填次生黄色黏土和碎屑,宽度一般为1 ~5 cm。次生夹泥倾向、倾角玫瑰花图如图2 所示。

图2 边坡上部次生夹泥倾向倾角玫瑰花示意Fig.2 Inclined angle rose diagram of the secondary mud inclination in the upper part of the slope

2)边坡中下部:大致高程为250 ~370 m,调查资料来源于PD2 平洞。其中陡倾角NW 向次生夹泥产 状 变 化 较 大, 可 大 致 分 为 2 组:300° ~310°/NE∠45° ~ 60°(桩号0 ~ 40 m 多见)和300° ~310°/SW∠50° ~70°(桩号40 ~85 m 多见),均充填次生黄色黏土(局部呈泥浆状),厚度1 ~3 cm。此外,陡倾角结构面中还有1 组产状为300° ~310°/SW(NE)∠80° ~90° 的张开裂隙。这组裂隙的产状更接近原构造裂隙,但经历了强烈的卸荷作用,张开宽度可达30cm,仅局部充填次生黄色流塑黏土;缓倾角次生夹泥的产状为280° ~310°/NE∠20° ~30°,充填次生黄色流塑黏土(局部呈泥浆状),厚度1 ~5 cm,局部与陡倾角夹泥裂隙交汇处,夹泥厚度可达10 cm,分布于桩号30 ~72 m。上述次生夹泥大多为纯泥型,呈可塑、流塑状。次生夹泥倾向、倾角玫瑰花图[7]见图3 所示。

图3 边坡下部次生夹泥倾向倾角玫瑰花示意Fig.3 Inclined angle rose diagram of the secondary mud inclination in the lower part of the slope

3)边坡底部:大致高程为232 ~250 m,调查资料来源于PD3 平洞。由于受河床面约束,边坡底部的卸荷,尤其是倾倒作用减弱,故平洞内很少见有缓倾角的次生夹泥;陡倾角次生裂隙、夹泥产状为310° ~320°/SW∠50° ~80°,其倾角也较边坡中部和上部陡,更接近于原构造裂隙的产状,裂隙中可见厚度1 ~5 cm 的次生黄色黏土充填,但次生夹泥充填率普遍减少。

将上述坡面变形水平合位移优势方位角和合位移优势倾角的统计结果以及坡面、基岩面及次生夹泥产状的统计结果汇总于表1,通过合位移优势方位角和倾角与坡面、基岩面、结构面倾向倾角的对比分析,根据它们的吻合度并结合残坡积层的厚度,可对边坡各部位变形破坏的成因做如下分析:

1)边坡上部1#测点的变形情况受刚性大的调压井影响较大,故沉降不明显、合位移的倾角不具代表性。2#测点和3#测点坡面变形合位移优势方位角虽然与基岩面倾向吻合度也较高,但其倾角明显大于基岩面倾角,而且坡积层很薄。故根据坡面变形合位移优势方位角和倾角均与缓倾角次生夹泥的倾向和倾角存在较好的一致性,而推断该区域的变形破坏机理为卸荷带岩体沿缓倾角次生夹泥产生蠕滑。

2)边坡中上部4#~8#测点实测的坡面变形合位移优势方位角和倾角方向均与缓倾角次生夹泥的倾向和倾角存在较高吻合度,故推断该区域的变形破坏机理为卸荷带岩体沿缓倾角次生夹泥产生蠕滑。但该区域残坡积层较厚,坡面较陡,坡面变形合位移优势方位角与坡面倾向存在较高吻合度,而合位移优势倾角与坡面倾角吻合度很差,故该区域存在残坡积层内部产生剪切滑移(圆弧滑动)破坏的可能。

3)边坡中下部9#~12#测点实测的坡面变形合位移优势方位角和倾角方向均与基岩面的倾向和倾角存在较高吻合度,而且该区域残坡积层较厚、基岩面倾角最陡(达38°),故推断该区域的变形破坏机理为残坡积层沿基岩面的蠕滑。但该区域坡面变形合位移优势方位角和倾角方向均与缓倾角次生夹泥的倾向和倾角存在一定吻合度,结合平洞揭露的卸荷带发育情况看,该区域岩体卸荷最严重,故不排除卸荷带岩体沿缓倾角次生夹泥产生蠕滑的可能。

4)边坡底部由于布置了大量锚筋桩,故15#~17#测点实测的坡面变形合位移优势方位角和优势倾角不明显,合位移方向较为零乱,不具累进性和一致性,故推断该区域的变形破坏机理为残坡积层内部产生的蠕动变形。

3 结 语

1)华光潭一级厂房后边坡存在3 种潜在的变形破坏形式,即残坡积层内部的圆弧滑动破坏、残坡积层沿基岩面的蠕滑破坏、卸荷带岩体追踪缓倾角次生夹泥产生整体滑动破坏。

2)通过坡面变形合位移优势方位角和倾角与坡面、基岩面、结构面倾向倾角对比,可以推断华光潭一级厂房后边坡各部位的变形破坏机理,其中边坡上部为卸荷带岩体追踪缓倾角次生夹泥产生整体滑动破坏;边坡中上部为卸荷带岩体追踪缓倾角次生夹泥产生整体滑动破坏,但不排除残坡积层内部产生剪切滑移的可能;边坡中下部为残坡积层沿基岩面蠕滑,但不排除卸荷带岩体追踪缓倾角次生夹泥产生整体滑动破坏;而经过锚筋桩等加固的边坡底部,则主要表现为残坡积层的蠕动变形。

[1]XI Benqing,LIANG Bing,XUE Qiang.Online monitoring system of slope based on the RBF neural network[C]//Proceedings of 9th International Conference on Electronic Measurement and Instruments.Beijing:Beihang University,2009.

[2]王霄,陈志坚,黄清保. 改进的新灰色模型在边坡变形预测中的运用[J]. 三峡大学学报:自然科学版,2012,34(2):40-44.

WANG Xiao,CHEN Zhijian,HUANG Qingbao.Improved new grey model and its application to slope deformation prediction[J].Journal of China Three Gorges University:Natural Sciences,2012,34(2):40-44.(in Chinese)

[3]陈志坚.层状岩质高边坡稳定监测技术[J].中国工程科学,2001,3(5):79-91.

CHEN Zhijian.Monitoring technology to stability of layered rocky high side slope[J].Engineering Science,2001,3(5):79-91.(in Chinese)

[4]谷德振,王思敬. 中国工程地质力学的基本研究[M]. 中国科学院地质研究所:工程地质力学研究. 北京:地质出版社,1985.

[5]刘楚乔,梁开水.岩质高边坡稳定性监测与评价方法研究综述[J].工业安全与环保,2008,34(3):19-21.

LIU Chuqiao,LIANG Kaishui. A review of research on monitoring and evaluation methods of rocky high slope stability[J].Industrial Safety and Dust Control,2008,34(3):19-21.(in Chinese)

[6]陆兆溱.工程地质学[M].第2 版.北京:中国水利水电出版社,2008.

[7]许强.工程地质广义系统科学理论及其工程应用研究[J].岩石力学与工程学报,1998,17(5):607.

XU Qiang. Generalized systematic science theory and its application to engineering geology[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,1998,17(5):607.(in Chinese)